Агент-ориентированные модели эпидемий: международные тренды и реализация в российской практике

Автор: Бахтизин А.Р., Макаров В.Л., Отмахова Ю.С., Сушко Е.Д.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Вопросы теории и методологии

Статья в выпуске: 5 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ разработок в области моделирования эпидемиологических процессов, выполненный в первую очередь с помощью современного метода построения научного ландшафта. Авторами определены основные мировые центры и исследовательские группы, активно работавшие в данной области в последние годы, а также выявлены ключевые подходы, применяемые при моделировании эпидемиологических процессов, апробированные на практике и показавшие свою адекватность. Отмечено, что наряду с классическими компартментными моделями, описывающими эпидемиологическую динамику как переход части населения из одной категории, связанной с определенным этапом инфекционного заболевания, в другую, все большее распространение получают агент-ориентированные модели, в которых имитируются процессы передачи инфекции от человека к человеку. Преимуществами агент-ориентированного подхода являются способность воспроизвести в искусственном обществе неоднородность населения, которая существенно влияет на процессы распространения инфекции, а также имитировать прямые и обратные связи между различными процессами, в том числе способность агентов к изменению поведения с учетом текущей эпидемиологической обстановки. В работе представлена концепция агент-ориентированной эпидемиологической модели России, предназначенной для апробации и оценки эффективности планируемых противоэпидемических мер. Концепция предусматривает имитацию распространения эпидемии через взаимодействие агентов: на популяции агентов воспроизводится реальная социально-демографическая структура населения, учитывающая все индивидуальные характеристики, которые влияют на участие людей в распространении инфекции, включая их социальные связи, пространственное распределение и региональные особенности; в соответствии с особенностями вызвавшего эпидемию инфекционного заболевания имитируется прохождение каждым агентом всех его этапов; воспроизводится реалистичная картина перемещения людских потоков по транспортной инфраструктуре России, представленной в виде графа, вершинами которого являются транспортные узлы, а ребрами – связывающие их участки.

Моделирование эпидемий, научный ландшафт, агент-ориентированные модели, воссоздание в искусственном обществе социальной и пространственной структуры, поведение, передача вируса, вычислительные эксперименты на моделях социальных процессов, информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений

Короткий адрес: https://sciup.org/147252102

IDR: 147252102 | УДК: 519.876.5; 004.942; 332.144; 614.4 | DOI: 10.15838/esc.2025.5.101.4

Текст научной статьи Агент-ориентированные модели эпидемий: международные тренды и реализация в российской практике

Современные вызовы, связанные с глобализацией, урбанизацией и постоянной изменчивостью патогенов, распространяющихся в человеческом сообществе, требуют принципиально новых подходов к прогнозированию эпидемий. В этих условиях на национальном уровне необходим современный инструментарий для моделирования сценариев пандемий с учётом мобильности населения, позволяющий прогнозировать динамику нагрузки на систему здравоохранения, а также предварительно оценивать в ходе компьютерных экспериментов эффективность планируемых мер сдерживания (карантин, вакцинация и т. д.). При разработке подобного инструментария следует учитывать достижения мировых лидеров в области создания моделей по распространению инфекций, а также наиболее удачные примеры практического применения современных подходов в этой области для снижения масштабов эпидемических вспышек и вызванных ими негативных социальных и экономических последствий.

Целью нашего исследования является разработка современного инструментария для практического использования в системе подготовки принятия решений в контексте возможного возникновения новых глобальных биологических угроз с учетом передового опыта и мировых трендов в создании эпидемиологических моделей. Задачи исследования:

на основе метода построения научного ландшафта выявление современных подходов и моделей, применяемых при моделировании эпидемиологических процессов; определение мировых центров, исследовательских групп и ведущих специалистов в области моделирования эпидемий; разработка модели на основе выявленных наиболее перспективных методов моделирования эпидемий, которая обеспечит гибкую настройку на различные (как существующие, так и новые) виды инфекций, прозрачность влияния управляющих параметров модели на результаты моделирования; удобство постановки модельных экспериментов для пользователя.

В мировой и отечественной практике для прогнозирования процессов распространения вирусных эпидемий, а также для оценки их последствий с учетом пространственных и временных взаимосвязей широко используются методы математического моделирования, которые постоянно совершенствуются и развиваются. Основные вызовы, стоящие перед разработчиками крупномасштабных моделей по распространению инфекций, в первую очередь связаны с подбором адекватного математического аппарата, позволяющего учитывать множество разнородных факторов, влияющих как на скорость распространения инфекций и тяжесть последствий заболевания отдельных людей, так и на социальные и социально-экономические последствия эпидемии для общества в целом и отдельных его групп. Для этого при моделировании должны быть учтены гетерогенность населения на основе возрастных, социальных и географических различий, а также особенности передачи вирусов в различных средах (домохозяйства, транспорт, работа). Отдельный круг проблем, которые должны решать разработчики, – это обеспечение модели информационной базой, необходимой для ее отладки, верификации и калибровки, при том что полные эмпирические данные по различным причинам могут отсутствовать. Наконец, сложной технической задачей является создание программного обеспечения для реализации разработанной математической модели, так как для ее масштабирования на уровень страны, макрорегионов, состоящих из множества стран, или даже на глобальный уровень требуется не только решение задач интеграции региональных данных, но и оптимизация вычислительных алгоритмов, включая переход к параллельным вычислениям с использованием суперкомпьютеров.

Решение подобного междисциплинарного комплекса теоретических и практических задач происходит, как правило, в рамках больших научных центров и/или больших научных проектов, которые определяют основные актуальные тенденции в сфере моделирования эпидемиологических процессов, а представление об этих тенденциях позволяют получить методы формирования научного ландшафта.

Построение и анализ научного ландшафта в сфере моделирования эпидемиологических процессов

Процесс сбора научно-технических документов по тематике «Моделирование распространения инфекций» выполнялся в несколько этапов. На первом этапе был сформирован набор ключевой лексики на русском и английском языках для формирования запросов. Для составления набора ключевой лексики был проведен семантический поиск научно-технических документов по названию и ключевым словам анализируемых эпидемиологических моделей и методов моделирования распространения инфекций от человека к человеку, далее для найденных в базах данных релевантных документов построены списки ключевой лексики.

На втором этапе авторами исследования определены базы данных, пригодные для анализа в современных условиях ограничения доступа к международным базам публикаций Web of Science и Scopus для российских научных организаций. Анализировались все доступные базы данных публикаций с учетом таких характеристик, как наличие полнотекстовых коллекций зарубежных медицинских журналов открытого доступа и журналов в области исследований «компьютерные науки» (computer science), наборы фильтров для формирования запросов к базам данных, ограничения по количеству строк при экспорте результатов поиска, а также особенности форматов выгрузки найденных данных.

На третьем этапе поисковый запрос формировался на основе выделенной ключевой лексики, в рамках коллекций документов учитывались два типа научно-технических документов: научные статьи и научный обзор. Полученная выборка проверялась экспертным образом по соответствию названия, ключевых слов и аннотаций статей.

Для научных статей и обзоров авторами использовалась база данных публикаций The Lens1, флагманский проект социального предприятия Cambia, построенный на открытой веб-платформе Lens.org и включающий 272 миллиона научных публикаций различного типа, а также глобальные публичные ресурсы типа PubMed, Microsoft Academic, CrossRef, ORCID, OpenAlex и другие.

При формировании поискового запроса после многочисленных прогонов выборки научнотехнических документов была определена следующая комбинация: epidemic , model , agent , virus , transmission, что позволило выделить обозримое количество релевантных научных документов. Период исследования включал 2005–2024 гг.

В результате применения приведенной выше методики авторами исследования сформирована информационная база документов на английском языке по тематике «Моделирование распространения инфекций», которая включала 7021 научно-технический документ, в том числе 6997 научных статей и 24 научных обзора. В информационную базу данных на русском языке вошли коллекции открытых полнотекстовых документов российских научных журналов, в том числе медицинской тематики, сформированные с применением российской интеллектуальной цифровой платформы агрегации и анализа научно-технической информации SciApp2 (использовалась для выделения научных заделов организаций-лидеров в области эпидемиологического моделирования с учетом реально созданных моделей).

За исследуемый период наблюдается близкий к экспоненциальному рост числа публикаций, относящихся к методам и моделям эпидемиологического моделирования, что свидетельствует о возрастающем интересе со стороны мирового научного сообщества к изучению данной тематики исследований. На рисунке 1 отчетливо виден всплеск публикационной активности в 2020–2021 гг., связанный с пандемией COVID-19, при этом и далее методы моделирования эпидемий и их последствий находятся в постоянном совершенствовании и развитии, что объясняет значительное количество публикаций по тематике в 2023–2025 гг.

Рис. 1. Динамика публикационной активности по тематике «моделирование эпидемий» за 2005–2024 гг., количество публикаций

Количество публикаций Экспоненциальная (Количество публикаций)

Составлено по: данные базы публикаций The Lens, данные актуальны на 15.07.2025.

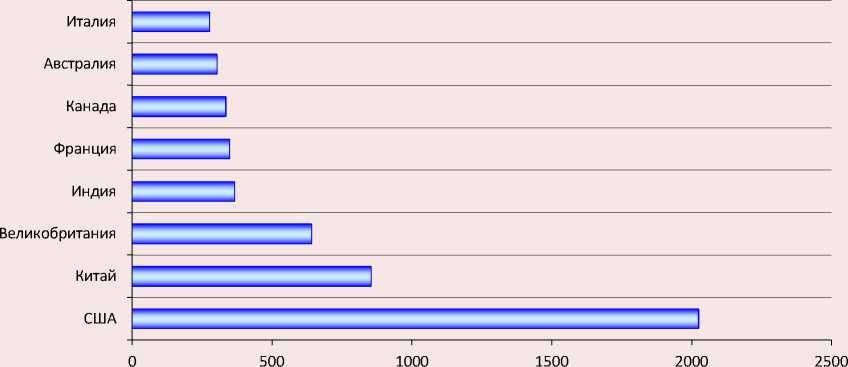

Для определения стран, в которых развернуты наиболее активные исследования по тематике моделирования эпидемий, авторами были выполнены анализ структуры и сравнение объемов национальных публикационных портфелей за 2005–2025 гг. Согласно проведенному анализу, по данной тематике совокупный вклад таких стран, как США, Великобритания, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Канада и Австралия, составил более 73% мирового объема публикаций. При этом США демонстрируют наивысший уровень публикационной активности и самый большой вклад в изучение данной тематики (29% мирового объема публикаций; рис. 2 ).

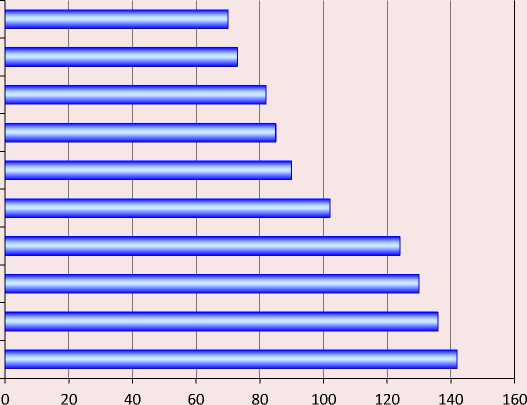

Анализ аффилиаций авторов публикаций с мировыми центрами компетенций позволил выявить ведущие университеты и научно-исследовательские центры США, Китая, Великобритании и Франции, являющиеся флагманами по количеству публикаций в области моделирования распространения инфекций: Национальный институт здоровья (National Institutes of Health), США; Центр контроля и предотвращения заболеваний (Centers of Disease Control and Prevention), США; Гарвардский университет (Harvard University), США; Китайская академия наук (Chinese Academy of Science), Китай;

Французский институт здоровья и медицинских исследований (French Institute of Health and Medical Research), Франция; Университет Джона Хопкинса (Johns Hopkins University), США; Оксфордский университет (University of Oxford), Великобритания; Лондонский Имперский колледж (Imperial College London), Великобритания; Лондонский университет (University of London), Великобритания; Университет Вашингтона (University of Washington), США. Результаты анализа публикационной активности выявленных организаций представлены на рисунке 3.

Анализ показал, что внушительная доля вы-сокоцитируемых публикаций по тематике моделирования эпидемий (особенно по пандемии COVID-19) включает значительное количество авторов (11–83 чел.), а количество аффилиаций авторов может достигать 49, как, например, в статье (Howerton et al., 2023) в престижном журнале «Nature communications».

Отчетливо прослеживается усилившийся интерес к применению агентного подхода при разработке моделей распространения различных вирусов начиная с 2009 года, например вируса Денге (Kang, Aldstadt, 2019); вируса кори (Perez, Dragicevic, 2009); вируса COVID-19 (Silva et al.,2020; Truszkowska et al., 2021; Zhu et al., 2024).

Рис. 2. Объемы национальных публикационных портфелей стран – лидеров исследований по тематике моделирования эпидемий за 2005–2025 гг., количество публикаций

Составлено по: данные базы публикаций The Lens, данные актуальны на 15.07.2025.

Рис. 3. Топ-10 организаций – лидеров публикаций по тематике моделирования эпидемий за 2005–2025 гг., количество публикаций

Университет Вашингтона

Лондонский университет

Лондонский имперский колледж

Оксфордский университет

Университет Джона Хопкинса

Французский институт здоровья и медицинских исследований

Китайская академия наук

Гарвардский Университет

Центр контроля и предотвращения заболеваний

Национальный институт здоровья

Составлено по: данные базы публикаций The Lens, данные актуальны на 15.07.2025.

Перспективы использования возможностей компьютерного моделирования в прогнозировании распространения инфекций обсуждаются в журналах-лидерах мировой науки издательства «Nature» (Syrowatka et al., 2021).

Публикации российских авторов также представлены в полученной выборке статей, что свидетельствует о включенности анализируемого направления в национальную исследовательскую повестку России. В выборке с российской аффилиацией из базы данных The Lens выделяется наивысшим уровнем цитирования совместная статья российских исследователей из Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук и Новосибирского государственного университета в коллаборации с учеными из США и Великобритании «Агент-ориентированное моделирование вспышек COVID-19 в штате Нью-Йорк и Великобритании: алгоритм идентификации параметров» (Krivorotko et al., 2022), в которой для оценки и разработки сценариев распространения эпидемии авторами использовалась агент-ориентированная модель Covasim.

Для выявления российских научных коллективов, имеющих компетенции в данной те- матической области, кроме массива отечественных работ, проиндексированных в The Lens, дополнительно учитывались данные национального индекса научного цитирования (РИНЦ) и базы данных российских журналов медицинской тематики (678 научных статей) с применением российской интеллектуальной цифровой платформы агрегации и анализа научно-технической информации SciApp.

На базе анализа публикаций зарубежных и российских журналов методом аффилиаций авторов с учетом контекстного поиска полнотекстовых публикаций и ключевых слов за период 2005–2025 гг. нами были выявлены основные исследовательские центры, которые разрабатывают модели распространения инфекций. Для детального рассмотрения подобного опыта с учетом особенностей распространения инфекций в России определен достаточно широкий круг отечественных исследовательских коллективов. Принимая во внимание комплексный анализ релевантности полученных результатов контекстного поиска, уровень цитирования статей и журналов, качество моделей, мы выделили три зарубежных и пять российских исследовательских групп.

В результате определились организации-лидеры в области моделирования эпидемий, ведущие исследователи и наиболее интересные работы:

-

1) Imperial College London (Великобритания), Neil Ferguson, методы агент-ориентиро-ванного моделирования (Ferguson et al., 2006; Kraemer et al., 2025);

-

2) Johns Hopkins University (США), Joshua M. Epstein, методы агент-ориентированного моделирования (Parker, Epstein, 2011; McCabe et al., 2021; Bedson et al., 2021; Epstein, 2023);

-

3) University of Oxford (Великобритания), Christophe Fraser, методы агент-ориентирован-ного моделирования, проект OpenABM-Covid19 (Pellis et al., 2020; Hinch et al., 2021; Ferretti et al., 2024).

Среди российских организаций лидерами в области эпидемиологического моделирования с учетом реально созданных моделей передачи вируса от человека к человеку можно назвать:

-

1) Институт проблем передачи информации РАН (ИППИ РАН) и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), Г.А. Базы-кин, методы геномной эпидемиологии (Komissarov et al., 2021; Matsvay et al., 2023);

-

2) Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ), В.В. Власов, О.В. Зацепин, С.Н. Лебедев, методы агент-ориентированного моделирования (Власов и др., 2023; Тараник и др., 2023);

-

3) Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ РАН), А.Р. Бахти-зин, В.Л. Макаров, Е.Д. Сушко, методы агент-ориентированного моделирования (Макаров и др., 2020);

-

4) Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук и Новосибирский государственный университет, О.И. Криворотько, С.Н. Кабанихин, методы агент-ориентированного моделирования (Krivorotko et al., 2022; Krivorotko, Kabanikhin, 2024);

-

5) Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН и Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН), В.И. Балута, В.П. Осипов, методы агент-ориентированного моделирования (Балута и др., 2020; Балута и др., 2022).

Как отмечено выше, в последние годы при разработке моделей распространения различных вирусов усилился интерес к применению агент-ориентированного подхода, поэтому рассмотрим преимущества этого подхода, способствующие росту его популярности.

Анализ применения агент-ориентированного подхода при моделировании эпидемиологических процессов

В классических компартментных эпидемиологических моделях, базирующихся на модели SIR (Susceptible – Infected – Recovered), А. Маккендрика и У. Кермака (Kermack, McKendrick, 1927), в которой население делится на соответствующие группы («восприимчивых», «инфицированных» и «выздоровевших»), используется математический аппарат дифференциальных уравнений для описания того, как происходят изменения данных групп. И это подразумевает однородность населения с точки зрения его участия в распространении эпидемий. Для учета реально существующей неоднородности населения и повышения реалистичности этих моделей (и получаемых с их помощью оценок развития эпидемиологических процессов) разработчикам практически используемых моделей приходится разделять население на группы (например, по возрастным категориям) (Noll et al., 2020). В отличие от классических в агент-ориентированных эпидемиологических моделях (АОМ) процессы развития эпидемий моделируются «снизу вверх» путем имитации в искусственном обществе перемещения отдельных людей, их контактов с больными, заражения и последующего течения болезни у заболевших как смены состояний в течение времени. Таким образом, агент-ориентированный подход позволяет создавать адекватные модели эпидемиологических процессов, опираясь на знания экспертов о протекании того или иного заболевания и способах его передачи даже в отсутствие достоверных данных о динамике состояний общества в целом, что, например, наблюдалось в периоды эпидемий, вызванных распространением новой инфекции, в частности в период пандемии COVID-19.

Время в АОМ используется дискретное, и имитация изменений, происходящих с каждым агентом-человеком, осуществляется поэтапно (пошагово), где длительность шага соответству- ет выбранной единице модельного времени. По окончании шага имитации фиксируются изменения состояний агентов и производится сбор статистики по популяции агентов аналогично тому, как она собирается в реальной жизни, что и отражает динамику эпидемиологических показателей на уровне популяции в целом и на уровне отдельных ее групп. Такой подход позволяет естественным образом учитывать все аспекты дифференциации населения на группы в зависимости от любых сочетаний свойств, влияющих на эпидемиологические процессы, вплоть до учета индивидуальных особенностей отдельных людей.

В силу преимуществ агент-ориентирован-ного подхода закономерен рост его популярности в моделировании многих процессов, которые формируются на индивидуальном уровне, таких, например, как естественное движение населения, миграция, распространение инфекции. Поэтому число эпидемиологических АОМ и представляющих их публикаций в последнее время растет в геометрической прогрессии, особенно бурный рост вызвала пандемия COVID-19. Одновременно увеличивается число публикаций, посвященных обзору этих моделей, особенностей их конструкций и сфер применения. Так, в работе (Hunter et al., 2017) перечислены основные конструктивные блоки, которые должны быть реализованы в АОМ для имитации развития эпидемий (возможно, с разной степенью детализации):

-

– имитация передачи инфекции и смены этапов протекания у агентов заболевания, вызванного инфекцией;

-

– имитация популяции агентов (общества), в том числе воссоздание структуры этого общества;

– имитация перемещения агентов в пространстве с учетом транспортной составляющей;

– имитация окружающей среды как пространства взаимодействия агентов.

Из наиболее удачных обзорных работ следует в первую очередь отметить публикацию в ведущем журнале по моделированию искусственных обществ – Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASSS) (Lorig et al., 2021). В ней представлено масштабное и подробное исследование 126 агент-ориентированных моделей, посвященных эпидемии COVID-19 и опубликованных в разгар эпидемии. К достоинствам выборки данных моделей следует отнести то, что они были отфильтрованы специалистами из более чем 500 найденных поисковиком COVIDScholar.org АОМ, в которых моделируется распространение инфекции через взаимодействие агентов (запрос на поиск включал слова «симуляция», «агент» и «передача»). При отборе учитывалось как качество самих моделей, так и качество их представления по следующим критериям:

– работы опубликованы в журнале или сборнике статей или доступны в виде препринта в признанном архиве (например, PubMed3, arXiv4, medRxiv5);

– в работе используется подход Agentbased Sosial Simulation (ABSS), что позволяет исследовать распространение COVID-19, то есть модель микроуровня, в которой можно отслеживать личность и статус каждого человека на протяжении всего периода моделирования;

– в работе описываются реализованные механизмы имитации процессов передачи инфекции и протекания заболевания.

В то же время выборка существенно ограничена такими условиями, которые не позволяют считать ее вполне репрезентативной с точки зрения оценки участия в развитии этого направления научных центров из разных стран, так как рассматривались работы, опубликованные только на английском языке и только до 1 октября 2020 года. Последнее обстоятельство также влияет на репрезентативность выборки моделей, что связано с трудоемкостью разработки агент-ориентированных моделей. Фактически успеть создать подобные модели, апробировать их и тем более опубликовать результаты в такие сроки могли в основном научные коллективы, обладавшие разработанными ранее эпидемиологическими АОМ, которые можно было адаптировать к особенностям протекания новой эпидемии. Однако именно это обстоятельство обеспечило достаточно высокое качество выбранных для обзора моделей, хотя есть как минимум одно досадное исключение: АОМ, разработанная под руководством эпидемиолога и профессора математической биологии из Имперского колледжа Лондона Нила Фергюсона (Ferguson et al., 2020), подвергнутая впоследствии жесткой критике со стороны специалистов6. Правда, критика относилась в основном к программной реализации модели и полученным в результате расчетов завышенным оценкам последствий эпидемии7, а не к содержательной части постановки задачи, которая в модели Фергюсона достаточно реалистична. Несмотря на ограничения выборки АОМ, мы, как и авторы работы (Lorig et al., 2021), считаем, что данное исследование дает общее представление о существующих подходах к моделированию эпидемиологических процессов через имитацию социальных взаимодействий.

В представленном исследовании подробно рассматривались назначение каждой модели, управляемые параметры (включая медикаментозные и немедикаментозные меры воздействия), исходные и выходные данные, механизмы имитации передачи инфекции от агента к агенту, механизмы имитации смены состояний (стадий заболевания) зараженного агента и т. д. – всего было выделено 72 атрибута, которые и анализировались для каждой модели, что позволило классифицировать модели выборки с точки зрения подходов к реализации основных перечисленных выше блоков эпидемиологических АОМ.

Общая цель всех моделей выборки – оценить распространение COVID-19 с течением времени и влияние на этот процесс принимаемых мер воздействия. При этом подавляющее большинство моделей учитывали один или два вида немедикаментозных мер (119,9%), к которым отнесены карантин (в 60% статей), изоляция (потенциально) инфицированных лиц (47,6%), социальное дистанцирование (44,4%), закрытие различных объектов, таких как школы, рабочие места, места отдыха и магазины (в 25% статей анализируется закрытие как минимум одного из типов таких объектов).

Рассмотрим классификацию АОМ выборки с точки зрения способов реализации в них основных конструктивных блоков.

-

1. Имитация передачи инфекции и смены этапов протекания у агентов заболевания, вызванного инфекцией. В агент-ориентирован-ном моделировании для имитации заражения агентов используются вероятности. В 29,4% моделей выборки либо используется единая вероятность, равная для всех людей и контактов, либо же этот механизм не описан. В остальных моделях для расчёта индивидуальных вероятностей передачи инфекции могут учитываться личные характеристики или обстоятельства, такие как состояние здоровья реципиента (27%), его возраст (17,5%), плотность населения (13,5%) и др. Кроме того, большинство моделей имитируют социальные связи людей или места сбора людей для моделирования взаимодействия между ними.

-

2. Имитация популяции агентов (общества), в том числе воссоздание структуры этого общества.

Для моделирования протекания болезни на уровне агентов имитируется переход каждого агента из одного связанного с рассматриваемой инфекцией состояния в другое, причем перечень состояний в подавляющем большинстве моделей соответствует классической модели SIR. Однако встречаются и различные расширения классической модели дополнительными состояниями, которые позволяют более детально представить развитие болезни. Например, в 63,5% моделей учитывают инкубационный период после контакта с вирусом (стадия E – Exposed); в 23% моделей – критическое состояние больных пациентов, нуждающихся в лечении в больнице или в отделении интенсивной терапии (C – Critical ill); в 40,5% моделей – отдельное состояние для умерших (D – Dead).

В 43,7% моделей выборки используются реальные статистические данные для создания искусственного общества, социально-демогра- фические характеристики которого соответствуют характеристикам населения моделируемого региона или страны.

Чтобы сделать более реалистичной популяцию агентов, в моделях им чаще всего придают следующие индивидуальные характеристики: возраст или возрастная группа (44,4%); принадлежность к домохозяйству (42,1%); место работы (35,7%); текущее местоположение человека (35,7%). Некоторые модели определяют конкретные множества других людей, с которыми агент может или будет иметь контакты (39,7%), иногда подразделяемые на контакты в семье, на работе или случайные встречи.

Подходы к моделированию поведения агентов сильно различаются – начиная от однородных моделей реактивного поведения, основанных на правилах, до сложных процессов принятия решений, основанных на индивидуальных потребностях или предполагаемой полезности возможных действий (Russell, Norvig, 2020), хотя таких в выборке менее 5%. В большинстве моделей (75,4%) для моделирования индивидуального поведения используются либо социальные сети (37,3%), либо пространственные сети (16,7%), либо и те, и другие (7,1%), то есть агенты могут заражать других людей только при встрече в рамках социальных отношений.

Другим элементом поведения агента является его подчинение или неподчинение различным мерам воздействия – как медикаментозным, так и немедикаментозным. В большинстве симуляций предполагается, что все без исключения люди будут подчиняться любому заданному управлению.

Следует также отметить как удачные более поздние разработки, посвященные пандемии COVID-19, но не вошедшие в рассмотренный обзор. Так, в публикации (Kerr et al., 2021) детально представлена упомянутая выше АОМ Covasim, которая включает демографическую информацию по возрастному составу и численности населения, реалистичные сети передачи инфекции в различных социальных группах, включая домохозяйства, школы, рабочие места и др., возрастные особенности течения болезни, а также динамику вируса внутри организма, включая восприятие инфекции в зависимости от вирусной нагрузки. Covasim также поддерживает широкий спектр мер: немедикаментозные, такие как физическое дистанциро- вание и использование средств защиты, медикаментозные меры, в том числе вакцинацию, а также тестирование (при наличии симптомов и без них), изоляцию, отслеживание контактов и карантин. Работа (Zhang et al., 2025) интересна для нас тем, что в ней представлена имитация связи между эпидемиологической ситуацией, индивидуальной оценкой рисков людьми и активностью взаимодействия людей. В этой модели агенты-люди могут менять свои решения о передвижениях в густонаселенном городе в зависимости от воспринимаемых рисков, которые связаны с вероятностью заражения или смерти.

Из отечественных разработок наибольший интерес для нас представляют отмеченные выше (Власов и др., 2023; Тараник и др., 2023) и (Балута и др., 2022).

Анализ авторского опыта в общем контексте агент-ориентированного моделирования эпидемиологических процессов

Авторы настоящего исследования также имеют опыт разработки агент-ориентирован-ной эпидемиологической модели на примере развития эпидемии COVID-19 в Москве (Макаров и др., 2020). Целью моделирования являлось создание инструмента прогнозирования эпидемиологической динамики в городе в зависимости от карантинных мер с оценкой пиковых нагрузок на систему здравоохранения на основе правдоподобной имитации процессов инфицирования отдельных людей и прохождения ими стадий заболевания. Для дальнейшего развития этого направления было важно сопоставить использованный нами подход с выявленными тенденциями развития агент-ориен-тированного моделирования в применении к эпидемиологическим процессам вообще и к пандемии COVID-19 в частности.

Отметим основные конструктивные особенности данной модели:

– параметры модели: стартовая численность инфицированных; начальное репродуктивное число R0; доля заболевших с легкой формой болезни; минимальная и максимальная длительность инкубационного периода; минимальная и максимальная продолжительность болезни; два сценария ограничительных мер: а) самоизоляция агентов в возрасте старше 65 в течение заданного периода; б) дополнительная самоизоляция остальных агентов, а также стро- гость соблюдения ограничительных режимов агентами соответствующих возрастных групп;

– в модели на основе официальных статистических данных на популяции агентов-людей воссоздается реальная возрастно-половая структура населения моделируемого города; характеристики агентов: возраст, пол, состояние здоровья, семейные связи, стадия заболевания, тяжесть заболевания, число возможных заражений (зависит от репродуктивного числа R0 для этой инфекции);

– передача инфекции от инфицированного агента, не находящегося в изоляции, который не заразил еще заданного числа агентов, происходит случайным образом любому другому здоровому агенту (кроме членов его семьи) с вероятностью, равной отношению числа возможных заражений к длине периода, в течение которого он считается заразным;

– формирование семей (домохозяйств), а также учет семейных связей в механизме имитации передачи инфекции в виде повышения вероятности заражения;

– в модели имитируется прохождение каждым агентом всех этапов заболевания по схеме SEIRD в соответствии с индивидуальным планом развития болезни, который формируется вероятностным способом в момент заражения; этот план включает степень тяжести заболевания (в том числе потребность в госпитализации) и его исход (выздоровление или смерть), а также график перехода от одной стадии к другой в днях; шаг имитации соответствует одному дню;

– реализация механизма зависимости тяжести протекания заболевания от базового состояния здоровья агента, а также механизм ухудшения общего состояния здоровья с увеличением возраста;

– в ходе экспериментов на каждом шаге оценивались следующие показатели: численность групп агентов, находящихся на разных стадиях заболевания, число необходимых койко-мест в больницах, в том числе в реанимации, численность умерших.

Таким образом, можно отметить, что использованный нами при разработке модели эпидемии COVID-19 в Москве подход в целом соответствует мейнстриму. Что же касается верификации модели, то для ее проведения на тот момент не было достаточно данных. Однако это можно сделать сейчас. Так, эксперименты с двумя сценариями введения ограничительных мер свидетельствуют, что модель адекватно имитирует реакцию эпидемиологической ситуации, демонстрируя эффект снижения значений всех выходных показателей. В то же время полученные абсолютные значения численности тяжело заболевших и нуждающихся в госпитализации, а также численности умерших явно завышены, что связано с преувеличенными оценками опасности заболевания, которые давали на тот момент специалисты-медики8 и которые в модели использовались для расчета вероятностей.

С тех пор ситуация существенно изменилась, что позволяет не только вернуться к моделированию эпидемии COVID-19 на новом уровне наших знаний, но и верифицировать и откалибровать модель на основе использования большого массива накопленной за эти годы информации о воздействии этой инфекции на организм человека, о протекании эпидемии и ее последствиях. Например, как теперь известно, переболевшие коронавирусной инфекцией получают на какое-то время иммунитет, но потом могут заболеть повторно, что увеличивает численность потенциально восприимчивых к инфекции людей. Кроме того, появилось множество исследований о возможных долговременных последствиях для переболевших этой инфекцией в виде повышения риска появления или обострения серьезных хронических заболеваний, таких как гипертония (Goldhaber-Fiebert et al., 2025), диабет (Goldhaber-Fiebert et al., 2025), когнитивные нарушения (Amer et al., 2025), постковидный синдром (Lewnard et al., 2025), причем риск развития тяжелых осложнений повышается при тяжелом течении болезни. Наконец, в работе (Gaudet et al., 2025) систематизированы проведенные к настоящему моменту исследования на тему оценки последствий SARS-CoV-2 для здоровья переболевших.

Здесь уместно отметить еще одно преимущество агент-ориентированных моделей, которое может сыграть существенную роль в моделировании именно этой ситуации, – способность имитировать как прямые, так и обратные связи между различными процессами, происходящими в реальной действительности (Marshall, Galea, 2015). Это возможно благодаря тому, что связи в АОМ реализуются через конкретных акторов модели, участвующих в нескольких процессах, а пошаговая имитация позволяет учитывать в действиях агентов сложившиеся на предыдущем шаге состояния самого агента и всего его окружения, включая систему в целом. В реальной жизни процессы, происходящие как в обществе, так и в жизни отдельных людей, в частности все, что касается распространения инфекционных заболеваний, взаимосвязаны. Например, подверженность человека заражению той или иной инфекцией возрастает при наличии у него проблем со здоровьем, а также при увеличении числа его контактов с другими людьми и/или при его активном перемещении в пространстве, что может быть связано в том числе с его профессией. А наличие в обществе высокого уровня коллективного иммунитета – естественного (при росте доли переболевших данной инфекцией) или искусственного (вследствие вакцинации) – снижает вероятность заражения при тех же свойствах самой инфекции и том же стиле жизни людей. Результаты упомянутых выше исследований о повышении риска последующих нарушений здоровья у переболевших свидетельствуют о наличии не только прямой, но и обратной связи между состоянием здоровья человека до заражения, тяжестью протекания болезни и общим состоянием его здоровья после выздоровления, что также может имитироваться в агент-ориентированной модели на уровне отдельных людей.

Резюмируя вышеизложенное, определим как цель настоящего исследования разработку концепции агент-ориентированной эпидемиологической модели России, которая будет настроена на имитацию процессов, происходящих в условиях эпидемии на уровне общества в целом, на уровне различных его групп, а также отдельных членов с учетом их пространственного (регионального) распределения, а также с учетом прямых и обратных связей между различными процессами.

Концепция агент-ориентированной эпидемиологической модели России как инструмента поддержки принятия решений для ведомственных и региональных ситуационных центров

При разработке концепции учтен опыт апробации эпидемиологической АОМ города Москвы (Макаров и др., 2020), и некоторые конструкции этой модели станут частью новой модели, а функционал каждого из основных блоков будет расширен.

Сформулируем концептуальные положения, на основе которых будет разработана большая агент-ориентированная эпидемиологическая модель СПЕКТР (Система Прогноза и Эпидемиологического Контроля Территорий России).

Назначение и общие характеристики модели СПЕКТР

-

1. АОМ будет достаточно универсальной, чтобы можно было использовать ее для моделирования развития эпидемий, вызванных различными видами инфекций, передающихся от человека к человеку воздушно-капельным путем. Для этого будет создана база данных подобных видов инфекций, включающая информацию обо всех характеризующих каждую инфекцию свойствах, важных для имитации ее распространения, хода вызываемой ею болезни и ее исхода для заболевшего агента, включая возможные дальнейшие осложнения.

-

2. Модель будет обеспечивать возможность использования в ходе компьютерных экспериментов широкого набора противоэпидемических управляющих воздействий как медикаментозного (например, вакцинацию), так и немедикаментозного (например, карантин) характера для предварительной оценки целесообразности их применения на практике.

-

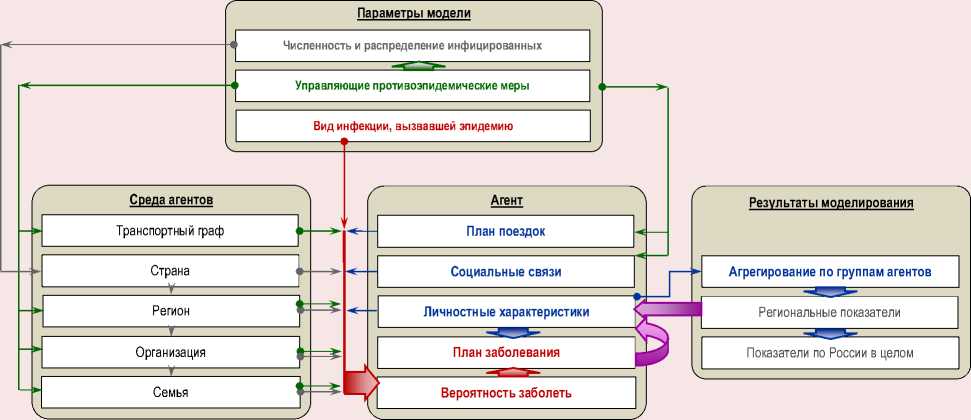

3. Конструкция модели будет воспроизводить все функциональные связи между заданными параметрами модели, текущим состоянием среды агентов и состоянием и действиями агентов популяции, на основе чего формируются отслеживаемые результаты моделирования, что и позволит наблюдать эффект от выбора параметров модели.

-

4. Результаты моделирования будут отражать агрегированную информацию о пошаговом изменении состояния популяции агентов как по России в целом, так и в разрезе регио-

- нов, включая уровень коллективного иммунитета, показатели заболеваемости, смертности и показатели нагрузки на систему здравоохранения. Выходные показатели будут экспортироваться во внешние файлы для последующей статистической обработки, визуализации и анализа.

-

5. Модель будет реализована в виде пользовательского программного продукта, обладающего развитым интерфейсом, который в части управления экспериментами позволит задавать момент появления инфицированных, их численность и пространственное распределение, а также уровень коллективного иммунитета; выбирать из базы данных вид инфекции, а также управляющие воздействия и их сочетания с указанием критериев выбора агентов, на которых каждая мера распространяется, и с указанием начала и окончания каждого воздействия в течение прогнозного периода; обеспечит наглядное представление результатов моделирования в каждый момент времени и в динамике в течение периода имитации, в том числе, с выводом результирующих показателей на карту России в разрезе ее регионов.

Основные конструктивные блоки модели СПЕКТР

-

1. Имитация передачи инфекции от агента к агенту и смены этапов протекания у агентов заболевания.

-

2. Имитация популяции агентов (общества), в том числе воссоздание структуры этого общества.

-

3. Имитация перемещения агентов в пространстве с учетом транспортной составляющей.

-

4. Имитация окружающей среды как пространства взаимодействия агентов.

Основные характеристики агентов модели: возраст, пол, состояние здоровья; место жительства; семейные связи; место работы/учебы; расписание поездки; план заболевания, возможное число заражений; лояльность (готовность выполнять требования вводимых противоэпидемических мер). Передача инфекции происходит случайным образом от инфицированного агента к здоровому и не обладающему иммунитетом, если они не находятся в изоляции. Вероятность заражения агента-реципиента при контакте зависит от возможного числа заражений инфицированного агента (что связано со свойствами инфекции) и варьируется в зависимости от того, к какой категории принадлежит реципиент: член семьи, коллега по работе, просто земляк, – или же их встреча происходит на транспортном узле. Агенты проходят все стадии заболевания по схеме TSEIHCRUD в соответствии с индивидуальным планом развития болезни, где добавлены T – период действия временного иммунитета (Transient); H – период госпитализации (Hospitalized); C – период нахождения в критическом состоянии (Critical ill); U – последующие осложнения (Unhealthy). План развития болезни формируется вероятностным способом в момент заражения и включает степень тяжести заболевания (в том числе потребность в госпитализации) и его исход (в том числе будущее ухудшение здоровья или смерть), а также график перехода от одной стадии к другой в днях. Степень тяжести протекания заболевания зависит от текущего уровня здоровья агента: лояльность агента зависит от его информированности о степени опасности заболевания (она возрастает при увеличении числа тяжело переболевших агентов в его окружении). Таким образом, имитируется сложное поведение агентов, динамически оценивающих риски. Шаг имитации соответствует одному дню.

На основе официальных статистических данных на популяции агентов-людей воссоздается реальная возрастно-половая структура населения России в разрезе регионов в стартовый момент времени, а на основе данных о распределении занятых по отраслям – структура занятости. Семьи формируются на основе использования данных о распределении рождений по возрасту матери. Первоначально вероятность наличия иммунитета рассчитывается на основе данных о коллективном иммунитете в стартовый момент. Дифференциация агентов по состоянию здоровья (наличию хронических заболеваний) осуществляется на основе данных о фактической распространенности серьезных хронических заболеваний среди населения разных возрастных когорт, подобно модели (Megiddo et al., 2014). Лояльность агентов в стартовый момент времени распределяется случайным образом, а затем пересчитывается на каждом шаге имитации. Также на каждом шаге проверяется таймер, который отмеряет время, отведенное на текущую стадию заболевания, что позволяет в нужный момент имитировать переход к следующей стадии.

Учитывая огромный масштаб территории России, в модели для имитации распространения инфекции необходимо в явном виде имитировать перемещения агентов в пространстве. Поездка от места проживания агента в другой регион выпадает агенту случайным образом на основе данных о межрегиональном пассажиропотоке, после чего формируется расписание поездки, включающее: дату начала поездки; вид транспорта и маршрут; список членов семьи агента, которые поедут вместе с ним; а также даты прибытия в пункт назначения с учетом необходимого для прохождения маршрута времени в днях и даты возвращения. Далее на основе этих расписаний поездок имитируется перемещение агентов, определяются их временные группы, оказавшиеся на каждом транспортном узле в один день, что соответствует отдельной категории с точки зрения вероятности инфицирования.

В начальный момент времени в модели воспроизводится не только структура общества, но и структура транспортной сети России в виде графа, связывающего регионы через транспортные узлы (вершины графа) и перегоны между ними (ребра графа). Сеть характеризуется перечнем видов транспорта для каждого узла, а для каждого вида транспорта в узле – перечнем соседних вершин (то есть вершин, с которыми есть прямая связь), пропускной способностью отдельных узлов и участков, а также временем, необходимым для передвижения от одного узла до другого. Для имитации распространения эпидемии через взаимодействие людей важно обеспечить реалистичную картину прохождения людских потоков по ребрам транспортного графа к его вершинам – населенным пунктам. Транспортная сеть России не является закрытой – инфекция может поступать извне (что и наблюдалось, например, в пандемию COVID-19). Среди жителей самих населенных пунктов инфекция будет распространяться внутри групп общения агентов. Такой двухуровневый подход аналогичен подходу, реализованному в глобальной модели, разработанной для имитации пандемий (Ajelli et al., 2010), где использовались данные импорта зараженных из международных поездок. На рисунке 4 представлена обобщенная схема выстроенных в концепции модели СПЕКТР функциональных связей между заданными параметрами модели, текущим состоянием среды агентов, состоянием и

Рис. 4. Обобщенная схема прямых и обратных функциональных связей, обеспечивающих влияние параметров агент-ориентированной эпидемиологической модели СПЕКТР на имитируемые процессы и выходные показатели

Источник: составлено авторами.

действиями агентов популяции и отслеживаемыми результатами моделирования, которые обеспечивают имитацию эффекта от выбранных в эксперименте противоэпидемических мер при заданных условиях. Широкими фиолетовыми стрелками на рисунке 4 обозначены обратные связи – влияние течения заболевания на последующее общее состояние здоровья агента, а также влияние информации о текущей эпидемиологической обстановке на лояльность агента к принимаемым управляющим мерам.

Технические характеристики модели СПЕКТР

Воссоздание в АОМ социальной структуры общества, а также имитация поведения агентов как отдельных членов этого общества основаны на использовании вероятностных процессов, в силу чего для устойчивой работы агент-ориен-тированной модели с таким большим количеством параметров и сложной организацией самих агентов их численность должна быть как можно большей, желательный вариант – создание полномасштабной АОМ, численность агентов которой равна численности населения России. Здесь для нас служат образцом АОМ, разработанные под руководством Джошуа Эпштейна: модель глобального масштаба GSAM с 6,5 млрд агентов и ее национальная подмодель для США с 300 млн агентов (Epstein, 2009; Parker, Epstein, 2011). Поэтому программная реализация представленной агент-ориентиро-ванной эпидемиологической модели СПЕКТР будет осуществляться на основе созданной авторами ранее суперкомпьютерной демографической модели России, включающей 146 млн агентов-людей и подробно имитирующей демографические процессы (в том числе образование семей) с учетом пространственного распределения населения и региональных особенностей (Макаров и др., 2022). Апробация модели предполагается на примере имитации эпидемии COVID-19 в период 2020 года с шагом имитации один день, что позволяет учитывать особенности протекания заболевания.

Заключение

Анализ публикаций по тематике моделирования эпидемий показал, что современные модели эволюционируют в сторону междисциплинарных платформ, которые могут объединять такие области, как эпидемиология, поведен- ческие науки и компьютерное моделирование. Так, авторами статьи, помимо уже ставших привычными агент-ориентированных моделей, были выделены следующие тренды, наблюдавшиеся в период 2005–2025 гг.: гибридные АОМ с машинным обучением (Machine Learning); модели на основе искусственного интеллекта (AI) (с использованием методов глубокого обучения (Reinforcement Learning) и трансформеры (Transformer)); мультимасштабные модели с совмещением данных на различных территориальных уровнях (город, регион, страна, континент); модели-платформы, работающие в режиме реального времени для мгновенного обновления параметров на основе данных интеграции с интернетом вещей (IoT-интеграции); модели, оценивающие влияние социально-экономических факторов на соблюдение мероприятий карантина. Применение каждого из этих методов может быть перспективным при решении задач управления эпидемиологической ситуацией.

При разработке собственного подхода к формированию концепции полномасштабной агент-ориентированной эпидемиологической модели России авторы опирались на использование передового научного знания и перспективных моделей распространения инфекций через взаимодействие людей, а также исходили из соображений «разумной достаточности». Поскольку создание подобных моделей требует решения комплекса не только методологических, но и технологических задач, важно учитывать имеющиеся ограничения информационной базы и доступных вычислительных мощностей. На наш взгляд, степень необходимой детализации имитируемых процессов в основном зависит от масштаба моделируемого объекта и определяется итеративно на основе валидации модели, так как главный критерий – это адекватность модели поставленной задаче. Это относится и к сложности реализации модели: она должна определяться как минимальная, обеспечивающая адекватность.

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в мире при формировании национальной исследовательской повестки, на наш взгляд, следует активнее использовать выявленные в рамках исследования фронтиры глобальной науки для создания российскими исследователями наиболее адекватного инструментария моделирования эпидемий на базе агент-ориентированного подхода. Полученные результаты могут стать основой социальноэкономической мультиагентной модели для принятия обоснованных решений в области общественного здравоохранения и последующего внедрения в ситуационных центрах страны в целях повышения готовности России к потенциальным пандемическим угрозам.