Агломерации муниципальных образований как основа совершенствования системы государственного регионального управления социально-экономическим развитием Сибирского федерального округа

Автор: Меркурьев В.В., Мягков Е.В., Журавлева О.В.

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 2 (74), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено развитие агломераций в качестве основы совершенствования системы государственного регионального управления социально-экономическим развитием. Предложена схема и алгоритм проведения согласованной региональной и агломерационной политики. Обоснованы этапы формирования и реализации социально-экономической политики агломераций муниципальных образований и предложены направления ее совершенствования.

Сибирский федеральный округ, региональное управление, социально-экономическое развитие, система государственного регионального управления

Короткий адрес: https://sciup.org/143180328

IDR: 143180328

Текст научной статьи Агломерации муниципальных образований как основа совершенствования системы государственного регионального управления социально-экономическим развитием Сибирского федерального округа

Система государственного регионального управления представляет собой ряд последовательных этапов и реализуется в таких подсистемах как законодательная (нормативно-правовое регулирование), организация социально-экономического развития и контрольно-ревизионная. На сегодняшний момент не выработан единый методический подход к управлению агломерациями муниципальных образований, нет также нормативно — правого регулирования управления агломерациями муниципальных образований. Очевидно, что одну из ключевых ролей в управлении агломерациями муниципальных образований должны играть органы государственной власти субъектов федерации. Каждый элемент системы управления агломерациями должен выполнять определённую функциональную роль:

-

• Нормативно-правовое регулирование (разработка механизма управления агломерациями, в том числе организационно-правовых форм; систем целеполагания; методов и средств их достижения).

-

• Исполнительно – распорядительная функция (реализация механизма управления агломерациями, стимулирование развития элементов агломерации — муниципальных образований, достижение целей и решение поставленных задач с помощью определенных методов и средств).

-

• Контрольно-надзорные (контроль соблюдения принятых нормативно-правовых актов, в том числе в сфере развития агломераций; мониторинг реализации мероприятий развития и достижения целевых критериев).

Региональные органы власти решают следующие задачи:

-

1. Мониторинг социально-экономического развития муниципальных образований, выявление ключевых, в том числе системных проблем их развития.

-

2. Систематизация и группировка факторов, которые определяют региональную социально-экономическую политику региона.

-

3. Определение основных направлений социально-экономической политики региона, в том числе точек роста экономики.

-

4. Определение необходимости применения методов регулирования и координации на разных уровнях управления агломерациями.

-

5. Построение модели прогнозирования социально-экономического развития агломераций муниципальных образований, в том числе расчет агломерационного эффекта.

-

6. Построение механизма управления развитием агломераций муниципальных образований

Результаты и их обсуждение

Агломерации выступают точками роста регионов и являются важнейшими объектами региональной политики. Для определения взаимосвязи региональной политики и политики агломераций муниципальных образований был проведен системный анализ и сформулированы следующие положения:

-

1. Агломерации муниципальных образований выступают подсистемами региональной политики более высокого уровня.

-

2. Эффективность такой сложной социально-экономической системы как региональное управление зависит в высокой степени от качества и интенсивности механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, как между собой, так и с органами государственной региональной власти. Агломерация в этом качестве представляет собой эффективный инструмент выстраивания данной политики.

-

3. Разработка механизмов и инструментов управления социально-экономическим развитием агломераций предполагает выявление и систематизацию общих процессов, которые существуют в муниципальных образованиях, входящих в агломерацию, а также выявление проблем (в том числе и общих) с целью их комплексного системного решения.

-

4. Построение дерева целей в сфере социально-экономического развития агломераций муниципальных образований предполагает определение ответственности и полномочий разных уровней управления и координации: муниципальный, региональный, федеральный, в том числе созданные специализированные структуры.

-

5. Процесс построения модели управления агломерациями муниципальных образований должен быть построен на взаимосогласованной, взаимовыгодной политике органов местного самоуправления, региональных органов власти, местного сообщества и бизнес-структур.

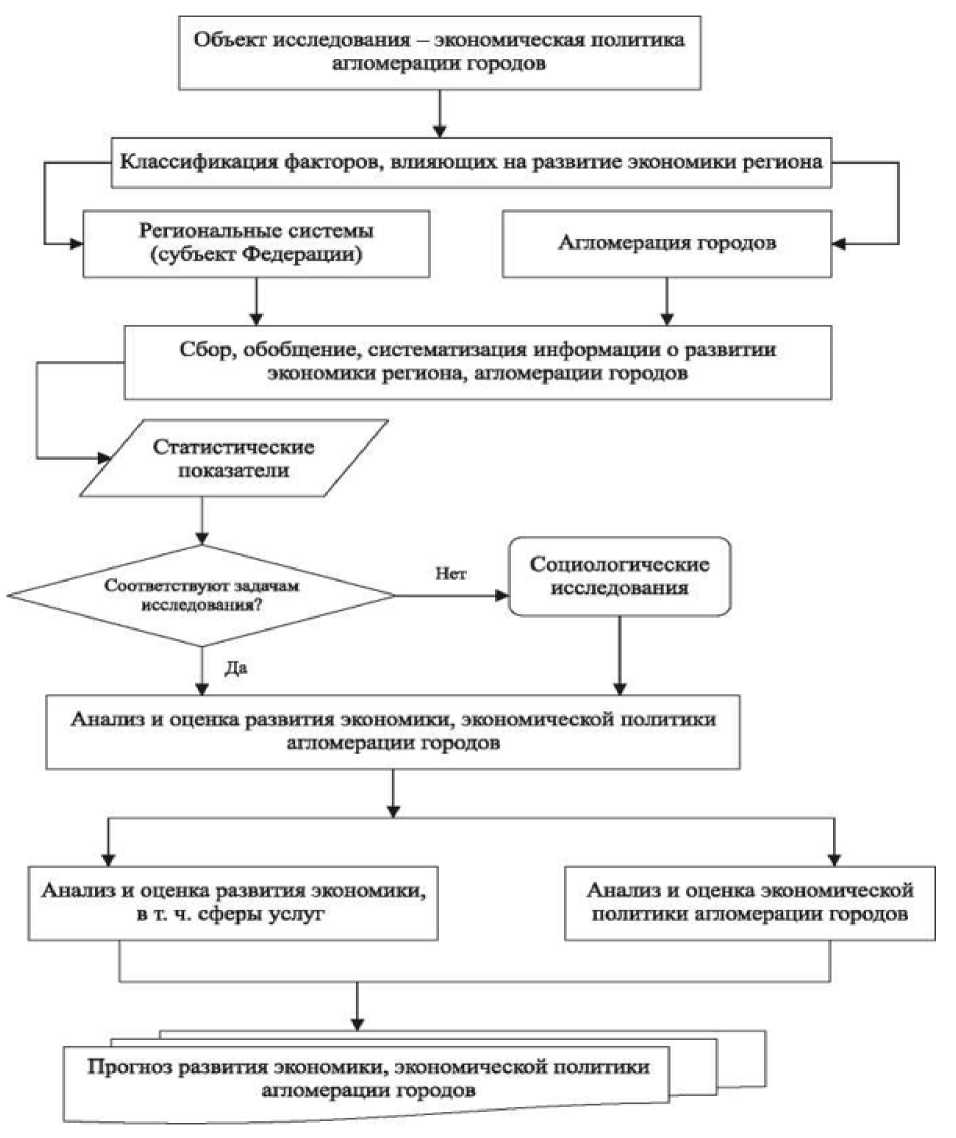

В связи с вышесказанным можно построить социально-экономическую политику агломераций муниципальных образований по следующей схеме, предложенной профессором Шабашевым Владимиром Алексеевичем [2] (рисунок 1). В данной схеме предполагается проведение согласования региональной и агломерационной политик, а также выстроено последовательное логическое изучение процессов социальноэкономического развития муниципальных образований. Построение политики агломераций муниципальных образований предполагает классификацию факторов, которые влияют на социально экономическое развитие региона и муниципальных образований; проведение анализа и систематизации полученных данных, в том числе общих проблем; проведение анализа статистических данных и проведение социологического исследования; оценку проводимой политики и социальноэкономических показателей; составление прогноза социально-экономического развития агломераций муниципальных образований.

Рис. 1 Алгоритм определения политики агломераций муниципальных образований [2]

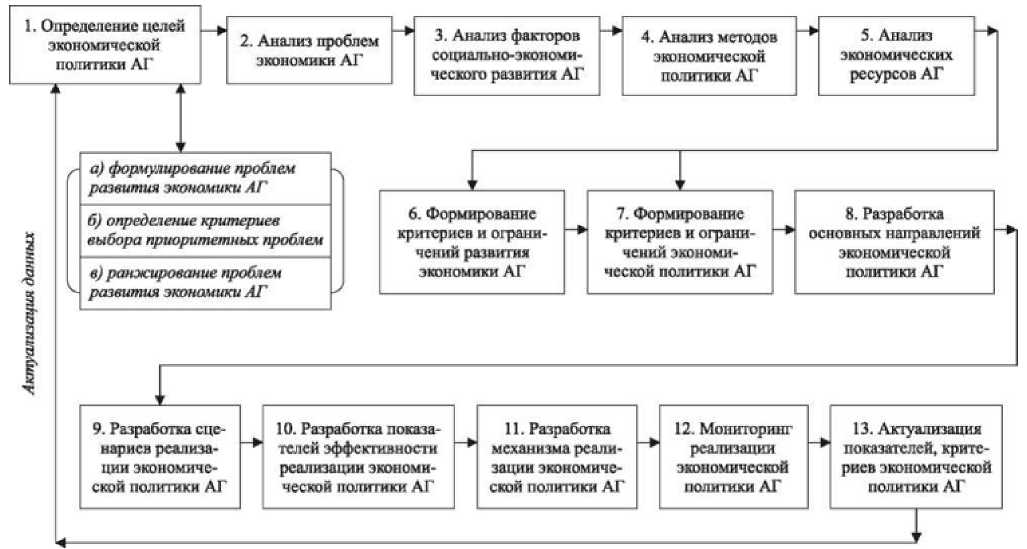

Более детально алгоритм определения политики агломераций муниципальных образований представлен на рисунке Рисунок 2. [2]. На представленной схеме выделены этапы формирования и реализации социально-экономической политики агломераций муниципальных образований: на втором этапе проводится анализ проблем; на третьем производится выявление и анализ факторов развития агломераций; на четвертом определение методов социально-экономической политики; на пятом анализ существующих ресурсов, в том числе финансовых; на шестом и седьмом формирование критериев и ограничений развития агломерации, а также агломерационной политики; на восьмом происходит разработка основных социальноэкономических направлений развития агломерации муниципальных образований; на девятом и десятом этапах прорабатываются основные сценарии социальноэкономического развития агломераций и определение основных показателей эффективности реализации стратегии; на одиннадцатом этапе разрабатывается уже сам механизм реализации социально-экономической политики, разрабатываются и утверждаются дорожные карты; на двенадцатом этапе предполагается мониторинг достижения показателей эффективности реализации дорожной карты в обозначенные контрольные точки; на тринадцатом этапе, учитывая динамичность внешней среды агломерации муниципальных образований, происходит корректировка, актуализация показателей и критериев агломерационной политики.

Рисунок 2. Этапы формирования и реализации социально-экономической политики агломераций муниципальных образований [2]

Таким образом, формирование региональной агломерационной политики, в том числе построение ее механизма реализации, его мониторинг и корректировка, включает в себя реализацию 13 последовательных этапов.

В статье под социально-экономической политикой агломераций муниципальных образований понимается системное проведение управленческих воздействий для формирования системы социально-экономических целей и задач, которые взаимосогласованны между всеми элементами и уровнями системы (органы государственной власти и местного самоуправления, население, бизнес), с целью проведения более эффективной государственной региональной политики.

Реализация социально-экономической политики агломераций муниципальных образований позволяет решить следующие проблемы регионального управления:

-

1. Проведение единой согласованной политики региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления в связи с образованием единых органов управления.

-

2. Формирование единого информационного пространства всех муниципальных образований. Процесс цифровой трансформации государственного и муниципального управления предполагает автоматизацию, цифровизацию и реинжиниринг большинства процессов, которые происходят в муниципальных образованиях. Также реализуется концепция государство как платформа, которая предполагает цифровизацию подавляющего большинства предоставляемых государственных и муниципальных услуг. В связи с тем, что перед муниципалитетами стоит задача разработки цифровых сервисов предоставления муниципальных услуг, а также учитывая, что услугами в агломерациях муниципальных образований пользуются не только жители муниципальных образований, целесообразно в агломерациях произвести разработку обшей цифровой платформы, на которой будут располагаться общие муниципальные сервисы. Цифровая трансформация за счет реинжиниринга и автоматизации процессов должна дать экономический эффект. В случае разработки единых сервисов для всех муниципальных образований, будет присутствовать эффект масштаба за счет оптимизации расходов на их разработку.

-

3. Формирование единого рынка межмуниципального имущества, а также создание цифровой платформы по управлению им с организацией доступа всем субъектам агломерации муниципальных образований. Единый механизм управления межмуниципальным имуществом — необходимый элемент создания и развития межмуниципальных организаций и получения синергетического агломерационного эффекта от функционирования агломераций муниципальных организаций.

Социально-экономическая политика агломераций муниципальных образований должна иметь понятные и ясные цели для всех участников системы, цели должны быть согласованы со стратегическими целями региона и федерации. Также политика должна одновременно обеспечивать устойчивость региональной системы с одной стороны и социальной экономический рост и развитие с другой.

Основной целью, как региональной политики, так и политики социальноэкономического развития агломераций, является рост качества жизни населения. Достижению поставленной цели должно способствовать эффективное использование имеющихся трудовых, социально-экономических ресурсов и привлечение инвестиций. Соответственно одним из важнейших задач региональной политики должны быть следующие направления совершенствование экономики региона:

-

1. Диверсификация экономики и проведение ее цифровой трансформации, в том числе через государственно-частное партнерство. Этот процесс видится особенно актуальным в связи с наступлением новой научно-технической революции. Маловероятно, что с переходом на новый технологический уклад предприятия справятся самостоятельно. Требуется скоординированная планомерная работа научных, образовательных организаций, органов государственной власти, общества и бизнеса по обеспечению данного перехода.

-

2. Повышение оказания качества муниципальных услуг, в том числе жилищнокоммунальных и других социально ориентированных услуг. Как уже ранее отмечалось, повышение качества услуг планируется за счет создания цифровых сервисов, а также платформ онлайн взаимодействия всех участников.

-

3. Построение новых кооперационных связей и научно-производственных коллабораций как между муниципальными предприятиями, так и социальными учреждениями, в том числе в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания и др.

-

4. Более эффективное проведение конкурсных процедур государственных и муниципальных закупок за счет увеличения объема закупаемых объемов товаров, работ, услуг.

Дополнительно в рамках формирования агломерации муниципальных образований возможно использование следующих вариантов развития экономики:

-

1. Ориентация на внутренний рынок агломерации муниципальных образований: расширение и развитие сферы услуг, в том числе муниципальных; стимулирование создания инновационных сфер, создание необходимой инфраструктуры, в том числе научной; приоритет развития внутреннего потребления, в том числе с использованием ресурсосберегающих технологий.

-

2. Ориентация на региональные и межрегиональные рынки (Новосибирская область, Томская область, Алтайский край, республика Алтай, республика Хакасия и другие соседние регионы). Создание на базе предприятий и организаций агломерации кластеров по выпуску готовой продукции, в том числе сельскохозяйственной.

-

3. Ориентация на внешние рынки (в том числе дальнего зарубежья). Продукция предприятий Кемеровской агломерации уже является востребованной заграницей, но это в основном сырье или продукция первичной обработки. Необходимо развивать производства более глубокой переработки сырья, в том числе выпуск конечной продукции для потребителей.

С точки зрения реализации государственной региональной политики приоритетным является ориентация на внутренний рынок агломерации муниципальных образований, в том числе предоставление муниципальных услуг, но также важными являются и другие перечисленные варианты, так как они позволяют формировать конкурентоспособную экономику, что прямо влияет на уровень жизни населения.

С целью эффективной реализации региональной политики в сфере развития агломерации муниципальных образований необходима разработка организационноэкономического механизма, который включает в себя нормативно-правовое регулирование используемых методов, применяемых разными уровнями власти. Организационно - экономический механизм может использоваться в зависимости от используемых сценариев их применения. Обычно применяют следующие сценарии реализации механизма.

-

1. Инерционный сценарий. При реализации такого сценария муниципальные образования функционируют в существующих границах и ведут традиционный хозяйственный уклад:

-

• межмуниципальные связи развиваются естественным образом, организации по-прежнему ориентированы на производство сырья либо его первичную переработку (в основном химическое производство), сфера услуг развита незначительно;

-

• в результате деятельности промышленных предприятий, которые производят основные бюджетные отчисления, экологическая обстановка еще более ухудшается, соответственно снижается качество жизни населения и привлекательность проживания на территории города;

-

• происходит снижение реальных доходов населения, не связанных с основным промышленным производством;

-

• растет отток населения (в большей степени высококвалифицированного и экономически активного) в другие населенные пункты с более высоким уровнем доходов и более благоприятной экологической обстановкой;

-

• происходит хаотичная застройка пригородной территории, что потенциально значительно увеличивает количество автомобильных заторов и снижает пропускную способность улично-дорожной сети;

-

• бюджеты муниципальных образований остаются дефицитными, так как рост расходов на выплату заработных плат и содержание муниципальной инфраструктуры будет значительно превышать темпы развития традиционных промышленных предприятий.

-

2. Инновационный сценарий. Данный сценарий предполагает, что существует единый координирующий орган управления агломерацией муниципальных образований, который формирует единую систему целей, согласованную всеми уровнями власти и участниками социально-экономических процессов (бизнес-сообщество, местное население).

Чаще всего такой этап формирования агломераций называют индустриальным. Он характеризуется отсутствием единых рынков труда и недвижимости, наличием единичных производственных коопераций. Межмуниципальное сотрудничество носит внесистемный субъективный характер без участия населения муниципалитетов, социально-экономические механизмы развития формируются каждым муниципальным образованием, исходя из имеющихся ресурсов и проблем, межтерриториального взаимодействия практически нет.

Важным моментом является структурная перестройка экономики муниципальных образований:

-

1. Цифровая трансформация существующих предприятий и организаций (например, «Цифровое горное предприятие»).

-

2. Открытие новых отраслей Цифровой экономики (производство новых материалов, Big Data, искусственный интеллект и др.).

-

3. Диверсификация экономической структуры действующих организаций и предприятий.

-

4. Создание необходимой инфраструктуры с целью возможности функционирования инновационных компаний.

-

5. Обеспечение системы подготовки и переподготовки кадров с целью развития человеческого капитала на территории, соответствующей необходимым компетенциям предприятий цифровой экономики.

-

6. Совершенствование системы социальной защиты населения и рост качества жизни населения, за счет увеличения доходов бюджета вследствие функционирования высокопроизводительных компаний в регионе.

С целью эффективной реализации инновационной экономической политики агломерации муниципальных образований необходимо внести следующие изменения в региональную политику:

-

1. Нормативно – правовое обеспечение использования совместных ресурсов, в том числе для функционирования межмуниципальных предприятий.

-

2. Законодательное определение критериев эффективности достижения показателей социально-экономического развития.

-

3. Создание инновационной инфраструктуры с целью создания и развития компаний Цифровой экономики.

-

4. Разработка эффективных способов воспроизводства ресурсов.

В результате применения инновационного сценария развития агломерации муниципальных образований синергетический (агломерационный) эффект будет получен за счет:

-

• снижение затрат на управление, в том числе на государственное и муниципальное, за счет оптимизации дублирующихся процессов и реинжиниринга существующих. В рамках мероприятий по цифровой трансформации управления будет создана единая цифровая платформа агломерации муниципальных образований, что позволит снизить затраты на создание и обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры;

-

• снижение транспортных и логистических издержек за счет формирования единого архитектурно-планировочного пространства агломерации;

-

• снижение технологических издержек за счет коллаборации научнообразовательных организаций и формирования единого портфеля научнотехнического заказа на разработку современных инновационных технологий.

-

• оптимизация использования ресурсной базы, в том числе за счет создания межмуниципальных компаний;

-

• углубление межмуниципального сотрудничества по всем решаемым вопросам местного значения;

-

• развитие партнёрства с бизнес-структурами и местными сообществами как государственных, так и муниципальных органов власти, в том числе в реализации крупных инфраструктурных проектов.

При работе над стратегией развития Кемеровской области – Кузбасса в период до 2035 года, в процессе разработки инвестиционных программ на территориях опережающего социально-экономического развития (Юрга, Прокопьевск и др.), был выявлен и обозначен ряд проблем, решение которых видится в развитии агломерации муниципальных образований:

-

1. Ограниченность территории муниципальных образований в рамках существующих границ муниципальных образований для реализации крупных инвестиционных проектов (например, строительство логистических центров сетевых компаний).

-

2. Относительно низкий уровень развития социальной и транспортно-логистической инфраструктуры, что часто является причиной миграции населения в другие более развитые в этом плане агломерации муниципальных образований.

-

3. Отсутствие возможности масштабирования и существенного наращивания производства при реализации крупных инвестиционных проектов в небольших населенных пунктах.

-

4. Невысокий уровень трудовой мобильности населения и как следствие недостаточность трудового потенциала.

Создание механизма управления агломерациями муниципальных образований будет способствовать решению обозначенной проблематики: развитие межмуниципальных связей, в том числе повышение трудовой мобильности (за счет развития транспортной инфраструктуры); выработка бюджетных механизмов учета трудовой миграции, когда человек проживает в одном муниципальном образовании, а работает в другом; более рациональном планировании жилой застройки с учетом транспортной нагрузки и экологической обстановки;

Очевидно, что развитие агломерации муниципальных образований дает неоспоримый социально-экономический эффект. Назовем основные причины, которые сдерживают формирование агломерационной политики региональных органов государственной власти:

-

1. Не выработан в научном сообществе единый общепризнанный механизм управления социально-экономическим развитием агломераций, что затрудняет практическую реализацию агломерационной политики региональными органами власти.

-

2. В федеральном законодательстве отсутствует определение понятия «городские агломерации», «агломерации», не определены критерии и принципы, по которым можно относить те или иные муниципальные образования к агломерациям муниципальных образований. Проект федерального закона о городских агломерациях был отклонен в первом чтении в Государственной Думе. На взгляд авторов исследования, данный нормативно-правовой акт является рамочным и не отражает всей сути агломерации муниципальных образований и тем более не предлагает эффективных действующих механизмов по управлению социальноэкономическим развитием агломераций.

-

3. Одним из самых важных факторов, который значительно ограничивает потенциал развития агломерации муниципальных образований, является низкая мотивация и сопротивление местных элит межмуниципальной кооперации, нежелание делиться полномочиями и самое главное — финансовыми ресурсами, боязни потери/сокращения должности. Разрабатываемый организационноэкономический механизм должен в обязательном порядке учитывать фактор потенциального сопротивления заинтересованных сторон и выработку мероприятий по преодолению потенциального сопротивления, в том числе по мотивации заинтересованных сторон. В противном случае даже самый совершенный нормативно закрепленный организационно-экономический механизм развития агломерации муниципальных образований может не привести к ожидаемому результату.

-

4. Низкая финансовая бюджетная обеспеченность, недостаточность средств для эффективной и полноценной реализации всех полномочий муниципалитетов. Несмотря на формальную самостоятельность местного самоуправления России, бюджетная система нашей страны построена по принципу централизации, и большинство налоговых доходов поступают в федеральный бюджет, а затем распределяются по существующей вертикали бюджетной системы, таким образом, подавляющая часть муниципальных образований являются дотационными. В среднем показатель собственных доходов в муниципальных образованиях находится в диапазоне 25-30 %. В таких условиях весьма затруднительным представляется ситуация, когда дотационные муниципальные образования производят финансирование межмуниципальных проектов.

-

5. Отсутствие единого механизма управления агломерациями приводит к отсутствию согласованности действий федеральных и региональных органов власти, а также органов муниципального управления, местных сообществ и бизнеса.

-

6. В рамках стратегического планирования регионов агломерации муниципальных образований не обозначаются как объекты управленческого воздействия и как точки экономического роста и формирования инновационной цифровой экономики.

Заключение

Агломерации муниципальных образований являются инновационной точкой роста и реальным механизмом повышения эффективности государственного регионального управления. С целью реализации политики в сфере развития агломераций необходимо создание соответствующих подсистем: нормативно-правовой, исполнительно – распорядительной и контрольно-надзорной подсистем. В рамках формирования указанных подсистем предложен организационно — экономический механизм развития агломерации муниципальных образований и формирования соответствующей политики с целью повышения эффективности регионального управления, более рационального использования местных ресурсов и создание условий для инновационного перехода к цифровой экономике

Список литературы Агломерации муниципальных образований как основа совершенствования системы государственного регионального управления социально-экономическим развитием Сибирского федерального округа

- Анализ социально-экономического развития регионов Сибирского федерального округа / В. В. Меркурьев, Е. В. Мягков, П. Д. Косинский, К. В. Томилин // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. - 2022. - № 4(72).

- Городская агломерация: состояние, проблемы, пути развития: (на примере Кемеровской области) / [В. А. Шабашев, Л. Л. Зобова, Р. В. Бабун, отв. ред. В. А. Шабашев]. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2016. - 178 с.

- Меркурьев, В. В. Развитие агломераций муниципальных образований как фактор совершенствования территориального размещения населения / В. В. Меркурьев, Е. В. Мягков // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. - 2022. - № 1(69).

- Меркурьев, В.В. Проблемы развития сельского хозяйства старопромышленного региона / В. В. Меркурьев, К. В. Томилин //- 2016. - № 6. - С. 155-161.

- Kosinskiy, P. Approaches to Evaluation of Environmental and Economic Damage to the Kuzbass Agglomeration Caused by Coal Mining Industry Development / P. Kosinskiy, V. Merkuriev, A. Medvedev // E3S Web of Conferences: The conference proceedings Sustainable Development of Eurasian Mining Regions: electronic edition, Kemerovo, 25-27 ноября 2019 года. Vol. 134. - Kemerovo: EDP Sciences, 2019. - P. 03009.