Аграрный протекционизм в инновационной деятельности

Автор: Бернадская О.А.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 1 (55), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье уточнены принципы и приоритеты аграрного протекционизма инновационной деятельности, дифференцированы подходы к целевому распределению средств прямой и косвенной поддержки сельского хозяйства и отраслей АПК и выявлены альтернативные источники мобилизации финансовых ресурсов бюджетного протекционизма, исходя из рыночной конъюнктуры агропродовольственной продукции.

Протекционизм, инновационная деятельность, агропромышленный комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/14039974

IDR: 14039974 | УДК: 334.

Текст научной статьи Аграрный протекционизм в инновационной деятельности

В современных условиях протекционизм (то есть поддержка, покровительств о, защита) представляет собой совокупность научно обоснованных правовых и социальноэкономических и организационных мер государства, которые направлены на стимулирование инновационной деятельности и содействие прогрессу в развитии сельскохозяйственного производства. Совокупность мер протекционизма реализуется в непосредственной хозяйственной деятельности, в том числе связанной со спецификой аграрной сферы.

В условиях рыночной экономики основная целевая функция политики аграрного протекционизма сводится к поддержанию необходимой доходности сельских товаропроизводителей. В условиях кризиса государственная протекционистская поддержка сельского хозяйства имеет особое значение в связи с его зависимостью от природных условий, меньшей инвестиционной привлекательностью, производством незаменимых для человека жизненно важных продуктов питания. Наблюдаемые в российской практике государственные подходы, отношение властей к протекционистской политике по отношению к АПК, свидетельствуют о недооценке объективной необходимости применения этого регулятора. Например, это касается вопросов оказания и размеров прямой бюджетной поддержки сельских товаропроизводителей. В то же время именно государство,

чтобы содействовать инновационному развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности страны должно брать на себя функции формирования и осуществления политики аграрного протекционизма. Только государство способно активно реализовать поддержку сельского хозяйства, что является прямым свидетельством профессионального проведения властями подлинно крестьянской аграрной политики.

Для создания в сельском хозяйстве планомерного, основанного на самофинансировании воспроизводственного процесса требуется свести размеры ресурсной протекционистской бюджетной поддержки отрасли к необходимому размеру. Фактический уровень рентабельности сельскохозяйственного производства должен составлять не менее 20 - 25 %, с дифференциацией по отраслям, связанной со спросом на сельскохозяйственную продукцию на внутреннем и внешнем рынках [2].

Фактическая рентабельность в сельском хозяйстве при явно заниженной оплате труда его работников с учетом мизерных незначительных по размерам протекционистских дотаций и компенсаций за 2006-2010 гг. не превышала 4,4 %. При этом с хозяйств взимались еще налоги. С нашей точки зрения, в этом состоит главная причина сохранения аграрного кризиса, которая обусловлена ценовым диспаритетом, поставившим сельское хозяйство в неблагоприятные экономические условия воспроизводства по сравнению с другими отраслями народного хозяйства.

Итоги деятельности АПК России за годы реформирования показывают, что, несмотря на произошедшие в аграрном секторе положи -тельные изменения, связанные с реализацией национального приоритетного проекта «Развитие АПК», пока не удается существенно увеличить производство и сократить импорт продукции сельского хозяйства, повысить конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей. Тяжелое финансовое состояние сельскохозяйственного производства во многом связано с ценовыми и общими деформациями в его экономическом механизме и недостаточной протекционистской системой. Все это вызывает социально-экономическую необходимость активизации целенаправленного государственного регулирования рыночных процессов с активным использованием экономических мер и эффективного ресурсного обеспечения механизма аграрного протекционизма через инновационную деятельность [3].

Исходя из закономерностей рыночной экономики, предопределяющей реальную хозяйственную самостоятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей и их прямую ответственность за результаты своей работы, необходимо учитывать, что рынок не в состоянии, а государство не имеет возможности покрывать убытки, которые связаны с бесхозяйственностью субъектов рыночных отношений.

Рыночная система экономических отношений в АПК, на наш взгляд, должна приоритеты аграрного протекционизма увязывать с принципом самофинансирования. В слабых сельскохозяйственных предприятиях система протекционистских мер должна быть ориентирована на обеспечение самофинансирования и реализоваться в рамках специальных программ по обучению, переподготовке и закреплению кадров.

Отсутствие всесторонне отлаженного механизма поддержки сельского хозяйства приводит к тому, что значительная часть выделяемых государством бюджетных средств для сельскохозяйственной отрасли фактически не доходит до сельскохозяйственных производителей. Справиться с такой ситуацией национальный бюджет может только в двух случаях: либо когда имеется резерв резкого роста продовольственного производства, либо когда есть постоянно растущий источник государственных доходов на покрытие прогрессирующих субсидий.

Рыночный механизм распределения инвестиционных ресурсов предполагает измене- ние соотношения бюджетных и внебюджетных источников капиталовложений в сторону увеличения доли банковских и прочих инвестиций, которые пойдут в сельское хозяйство и другие отрасли АПК, а также в развитие социальной инфраструктуры в сельской местности при условии выгодности их вложения. Формирование такого механизма в АПК необходимо осуществлять поэтапно, конц ентрируя усилия на следующих направлениях: стабилизация экономики, проведение конструктивных реформ, структурная перестройка с реализацией принципа социальной защиты населения.

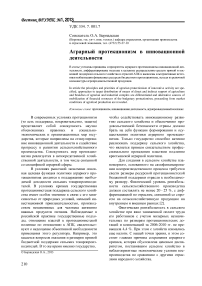

По оценкам экспертов, немногим более 40 % финансово благополучных сельхозпроизводителей дают около 75 % товарной продукции отрасли (в 2002 г. было 42 % прибыльных сельхозпредприятий, в 2010 г. – 49 %). Динамика инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность, представлена на рис. 1.

Годы

Сельское хозяйство Пищевая промышленность

Рис. 1. Динамика инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность, млрд. р.

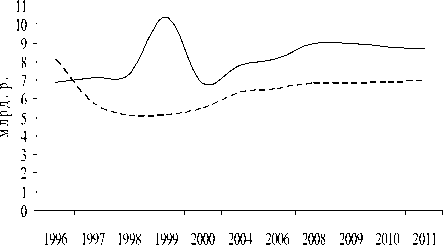

В последние годы заметно выросла доля портфельных инвестиций в сельское хозяйство (рис. 2).

Годы

Инностранные инвестиции в сельское хозяйство

В том чиле прямые

Рис. 2 .Иностранные инвестиции в сельское хозяйство

Отмечен рост производства сельхозтехники, экспорт которой крайне лимитирован, то есть этот рост поглощается внутренним рынком. Вместе с тем, покупать эту технику имеет возможность только та часть сельхозпроизводителей, деятельность которой является наиболее эффективной и динамично развивающейся.

Проведенное исследование доказывает, что приостановить деградацию производственной базы аграрного сектора и социальнотрудовой сферы села сегодня можно, если масштабы господдержки во всех ее формах обеспечат получение средней рентабельности в отрасли, как уже отмечалось, не ниже 20 - 25 %, а оплата труда в сельском хозяйстве составит не ниже 70 % к среднему уровню по экономике. Расчеты свидетельствуют, что общая сумма бюджетной поддерж-ки сельхозпроизводителей в этом случае будет равна 250 - 300 млрд. руб. в год.

По мнению автора, нужно не только искать источники увеличения аграрной части федерального бюджета, но одновременно требуется разработка эффективного механизма строго целевого распределения средств протекционистской поддержки сельского хозяйства и всего агропродовольственного комплекса с ориентацией на критерий эффективности.

Определенные элементы такого меха -низма отражены в общих положениях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 гг., в других правовых и нормативных актах, в многочисленных целевых федеральных и региональных программах социально-экономического развития отрасли и АПК [4]. Однако, с нашей точки зрения, эти положения и конкретные нормы не всегда являются согласованными и не дают единой системы.

Исследуя принципы и методы определения размеров бюджетной поддержки сельского хозяйства, можно сделать вывод, что пока нет их достаточных научных обоснований. Ссылки на опыт ЕС, других стран Запада, Израиля или Японии, где размеры государственных дотаций в расчете на 1 га пашни превышают российские в 5-10 и более раз, вряд ли являются научным аргументом.

Во многих зарубежных странах не учитываются средства бюджетного финансирования сельского хозяйства, расходуемые на сдерживание роста и даже на поддержание «спада» производства, в том числе за счет со- 212

кращения посевных площадей. В нашей стране эта мера напрямую связывается с угрозой продовольственной безопасности России.

В процессе обоснования объема и необходимости государственных дотаций для села следует учитывать сложившиеся макроэкономические условиях и фактическую емкость агропродовольственного рынка. В связи с этим, количественные показатели бюджетной поддержки (на гектар земли или на единицу валовой продукции) должны быть ориентированы на строго выверенный критерий эффективности с одновременной разработкой действенного механизма аграрного протекционизма. Практикой доказано, что любые отклонения от оптимума протекционизма имеют негативные последствия для развития сельскохозяйственного производства и могут до минимума сократить возможную величину эффекта от средств государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Обзор экономической литературы показал, что в общем концептуальном плане в политике аграрного протекционизма выделяются два аспекта: внутренний протекционизм, связанный с проблемами эффективного развития национальной экономики, в данном случае экономики сельского хозяйства и всего АПК; международный протекционизм, предполагающий переход к единым правилам торгово-экономических отношений, в частности, к правилам ВТО.

Считаем, что в связи с признанием России как страны с рыночной экономикой, на первый план выдвигаются внутренние проблемы овладения АПК рыночным экономическим механизмом, который предусматривает осуществление аграрного протекционизма с его ценовым, кредитно-финансовым, налоговым и другими инструментами на уровне цивилизованных стран мира. Однако при использовании этих инструментов, продиктованных законами рыночной экономики, нельзя выходить за рамки основополагающего принципа: рынок регулирует, а государство корректирует.

Бюджетная поддержка аграрных цен, как важная составляющая с точки зрения поддержания относительной стабильности розничных цен на продовольствие, должна ориентироваться на умеренные по размерам и относительным параметрам ценовые субсидии в зарубежных странах. Прямая бюджетная поддержка аграрных цен должна обеспечить, по меньшей мере, половину оптимальной рентабельности сельскохозяйственного производства.

Другая часть аграрной протекционистской поддержки вполне может быть откорректирована с помощью косвенных рычагов: льгот по налогам и кредитам, более низких, компенсируемых государством цен на промышленные средства производства для сельского хозяйства, разного рода целевых субсидий, списания кредитной задолженности сельхозпредприятий, возникающей из-за деформаций экономического механизма и т.д..

По мере постепенного сокращения ценового диспаритета в АПК любые льготные выплаты и компенсации необходимо последовательно сокращать, ориентируя отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей на обеспечение оптимальной рентабельности за счет повышения эффективности производства и только частичного использования средств прямой бюджетной поддержки аграрного сектора [1]. По нашему мнению, бюджетная поддержка аграрного сектора в перспективе должна сокращаться (такое сокращение является закономерной мировой тенденцией). С этой целью даже в сложных макроэкономических условиях следует повышать конкурентоспособность продукции, сокращать издержки производства и улучшать качество продукции, наращивать производство, получать все большую массу прибыли. Наглядный пример такого успешного хозяйствования подают пред -приятия – члены «Клуба АГРО-300» (табл. 1).

Мировая практика показывает, что совокупность прямых и косвенных протекционистских мер экономически и социально оправдана, если они ориентируют товаропроизводителей на улучшение качества хозяйственной деятельности, решительное пресечение иждивенческих настроений и монопольных устремлений. Одним из источников мобилизации финансовых ресурсов является природная рента. Второй источник – прогрессивный налог на доходы физических лиц и прибыль хозяйствующих субъектов. Третий источник – доходы от продажи земель сельскохозяйственного назначения в зонах крупных городов.

Расчеты показывают, что перечисленные источники могут значительно превысить размеры общественно необходимой ежегодной бюджетной поддержки отечественного сельского хозяйства на ближайший период. Однако для привлечения названных источников потребуется время. Поэтому стартовым мероприятием в этом направлении могло бы стать освобождение от налогов хозяйств с рентабельностью менее 15%, а также списание их кредитной задолженности.

Таблица 1

Динамика объемов реализации сельскохозяйственной продукции предприятий Воронежской области за период 1995-2010 гг.

|

Годы |

Клуб «Агро-300» |

Остальные хозяйства |

Клуб «Агро-300» в % ко всем СХО |

||

|

млрд. р. |

в % к 1995-1997гг. |

млрд. р. |

в % к 1995-1997гг. |

||

|

19961998 |

11,3 |

100 |

68,4 |

100 |

14,1 |

|

19971999 |

13,2 |

117 |

77,4 |

114 |

14,5 |

|

1998 2000 |

19,6 |

173 |

102,8 |

150 |

16,1 |

|

1999 2001 |

28,4 |

251 |

141,0 |

206 |

16,8 |

|

2000 2002 |

41,8 |

370 |

194,4 |

284 |

17,7 |

|

2001 2003 |

51.6 |

457 |

227,2 |

332 |

18,5 |

|

2002 2004 |

60,1 |

532 |

254,9 |

373 |

19,1 |

|

2003 2005 |

74,2 |

657 |

279,5 |

409 |

21,0 |

|

2004 2006 |

95.0 |

841 |

282,8 |

414 |

25,2 |

|

2005 2007 |

124,9 |

1105 |

347,2 |

508 |

28,8 |

|

2008 2010 |

154,7 |

1369 |

359,6 |

526 |

30,1 |

Внутренний механизм аграрного протекционизма с ориентацией всех источников поддержки на более эффективное хозяйствование необходимо скоординировать с внешним механизмом экспортно-импортных операций. Мы поддерживаем позицию защиты отечественных товаропроизводителей от масштабного импорта продовольствия, и здесь, на наш взгляд, полностью оправдана активная, поддерживающая отечественных производителей, таможенная политика. Естественно, меры таможенных ограничений импорта продовольствия не должны выходить за черту разумных пределов, превышение которых может автоматически снизить стимулы повышения конкурентоспособности отечественной агропродо-вольственной продукции и сократить потребление населением продуктов питания. Экспортные субсидии, как и экспортные пошлины на соответствующую продукцию, должны выполнять свои стимулирующие функции, и они должны устанавливаться на оптимальных уровнях. В целом регулирование экспортноимпортных операций на рынке агропродоволь-ственной продукции нужно осуществлять, исходя из реальной рыночной конъюнктуры с использованием апробированных в мировой практике, в частности, в странах Европейского союза, инструментов.

Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что эффективность инновационного развития сельскохозяйственного производства должна быть обеспечена при ком -плексном решении организационных, экономических, земельных и социальных проблем.

Разработанные рекомендации по совершенствованию государственного аграрного протекционизма с уточнением его принципов, приоритетов, источников мобилизации финансовых ресурсов, прямых и косвенных, целевых, кредитно-финансовых, налоговых и других инструментов направлены на обеспечение целевого распределения средств бюджетной поддержки инновационного развития сельскохозяйственных и других предприятий АПК с ориентацией на критерий эффективности их деятельности на внутреннем и внешнем рынке.

Таким образом, уточнены принципы и приоритеты аграрного протекционизма инновационной деятельности; дифференцированы подходы к целевому распределению средств прямой и косвенной поддержки сельского хозяйства и отраслей АПК с использованием ценовых, кредитно-финансовых, налоговых и других инструментов с ориентацией на критерий эффективности хозяйственной деятельности отраслевых предприятий; выявлены альтернативные источники мобилизации финансовых ресурсов бюджетного протекционизма (природная рента, прогрессивный налог на доходы, экспортные субсидии и пошлины), исходя из рыночной конъюнктуры агропродовольственной продукции.