Агрегация и цитоархитектоника эритроцитов у поросят, потребляющих растительные корма, в экологических условиях Центральной России

Автор: Медведев И.Н., Парахневич А.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Функции крови и онтогенез

Статья в выпуске: 4 т.48, 2013 года.

Бесплатный доступ

У животных в онтогенезе происходят изменения реологических свойств крови вследствие модификации микрореологических особенностей ее форменных элементов. У 46 здоровых поросят породы крупная белая, содержащихся на растительном рационе, на 41-е, 90-е, 150-е, 200-е и 230-е сут жизни оценили активность перекисного окисления липидов (ПОЛ), цитоархитектонику и агрегацию эритроцитов и рассчитали соответствующие индексы. У исследованных животных липидный состав эритроцитов оказался оптимальным, активность ПОЛ — невысокой, агрегация эритроцитов несколько усиливалась, содержание обратимо и необратимо измененных эритроцитов увеличивалось (соответственно до 12,8±0,05 и 7,0±0,09 %), эритроцитов-дискоцитов — уменьшалось (до 80,2±0,08 %). Доля эритроцитов, образующих агрегаты, и число таких агрегатов повышались при снижении числа свободно перемещающихся красных кровяных телец. Выявленная возрастная динамика микрореологических свойств эритроцитов, а также особенности их цитоархитектоники и агрегации способствуют перфузии внутренних органов и поддержанию в них активности клеточного метаболизма, необходимой для роста и развития животного.

Эритроциты, агрегация, цитоархитектоника, поросята, фаза растительного питания, ранний онтогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/142133420

IDR: 142133420 | УДК: 636.4:636.084:599.11

Текст научной статьи Агрегация и цитоархитектоника эритроцитов у поросят, потребляющих растительные корма, в экологических условиях Центральной России

Процесс гемоциркуляции во многом определяет активность функций у продуктивных животных, контролируя тканевой обмен и реализацию генетической программы (1, 2). На микроциркуляцию существенно влияет морфофункциональное состояние форменных элементов крови (3). У наиболее многочисленных из них — эритроцитов агрегационная активность и форма может меняться в онтогенезе (4). Благодаря возрастной динамике микрореологических свойств эритроцитов на ранних этапах онтогенеза обеспечивается приток кислорода и питательных веществ к тканям, необходимый для оптимизации биохимических процессов (4, 5).

Цитоархитектоника и агрегация эритроцитов, влияющие на микро-реологические свойства крови, у здоровых поросят до сих пор исследованы недостаточно, хотя очевидно, что процессы гемоциркуляции имеют важное значение при откорме.

Целью работы было определение микрореологических особенностей эритроцитов у здоровых поросят, содержащихся на растительном рационе.

Методика. Обследовали 46 животных породы крупная белая, содержащихся на свинокомплексе ООО «Вердазернопродукт» (Рязанская обл.) на 41-е, 90-е, 150-е, 200-е и 230-е сут жизни. С начала наблюдения до 75-х сут поросята получали комбикорм СК-4 (ОАО «Саратовский комбикормовый завод»), количество которого постепенно возрастало с 0,5 до 1,5 кг/(сут • гол.). С 76-х по 130-е сут животным давали комбикорм СК-5 (ОАО «Михайловхлебопродукты», г. Михайлов, Рязанская обл.) с увеличением нормы соответственно с 1,6 до 1,9 кг/(сут • гол.). Затем СК-5 заменяли на СК-6 того же производителя, постепенно повышая количество комбикорма со 131-х до 230-х сут с 1,9 до 3,5 кг/(сут • гол.). Кровь отбирали из хвостовой вены и получали из нее плазму для определения активности перекисного окисления липидов (ПОЛ). Учитывали концентрацию ацилгидроперекисей (АГП) (6), тиобарбитуровой кислоты (ТБК-активные продукты) с использованием тест-набора фирмы ООО «Агат-Мед» (Россия) и антиокислительную активность (AOA) жидкой части крови (7) с помощью спектрофотометра (модель 2802, «Unico, Inc.», США). Из крови отмывали эритроциты с последующим изучением в них интенсивности ПОЛ по содержанию АГП (6) и малонового диальдегида (МДА) (8). В эритроцитах также определяли количество холестерина (ХС), используя набор реагентов ООО «Витал Диагностикум» (Россия). По содержанию фосфора в мембранах эритроцитов оценивали количество общих фосфолипидов (ОФЛ) (9) и рассчитывали соотношение общего холестерина (ОХС) и ОФЛ. О состоянии внутриэритроцитарной системы антиокисления судили по активности каталазы и супероксиддисмутазы (СОД) (10).

Цитоархитектонику эритроцитов изучали при световой фазово-контрастной микроскопии (Биолам 70-Р, «ЛОМО», Россия), выполняя их ти-пирование (4). Подсчитывали дискоциты, дискоциты с одним выростом, дискоциты с гребнем, дискоциты с множественными выростами, эритроциты в виде тутовой ягоды, куполообразные эритроциты (стоматоциты), сфероциты с гладкой поверхностью, сфероциты с шипиками на поверхности, эритроциты в виде «спущенного мяча» (дегенеративные формы эритроцитов). Первые пять классов эритроцитов (с признаками эхиноцитарной трансформации) считали обратимо деформированными, остальные — необратимо деформированными (5).

На этом основании вычисляли ряд индексов (4): индекс трансформации (ИТ) = (ОД + НД)/Д, где Д, ОД и НД — соответственно доля дис-коцитов, обратимо и необратимо деформированных эритроцитов, %; индекс обратимой трансформации (ИОТ) = ОД/Д; индекс необратимой трансформации (ИНОТ) = НД/Д; индекс обратимости (ИО) = ОД/НД.

Агрегацию оценивали при просмотре в световом микроскопе Биолам 70-Р («ЛОМО», Россия) (4), учитывая число агрегированных и неаг-регированных эритроцитов, а также число эритроцитарных агрегатов во взвеси отмытых красных кровяных телец. Рассчитывали средний размер агрегата: СРА = СЭА/ЧА, где СЭА — общее число агрегированных эритроцитов; ЧА — число агрегатов. Также вычисляли показатель агрегации ПА = (СРА х ЧА + ЧСЭ)/(ЧА + ЧСЭ), где ЧСЭ — число свободных эритроцитов, и определяли процент неагрегированных эритроцитов ПНА = (ЧСЭ х 100)/(СРА х ЧА + ЧСЭ) (4).

Статистическую обработку данных проводили с использованием td -критерия Стьюдента.

Результаты . В раннем онтогенезе у здоровых поросят постепенно усиливалась АОА в плазме крови (с 42,0 ± 0,10 % в начале периода наблюдения до 46,2 ± 0,07 % — в конце), что обусловило снижение активности ПОЛ. Так, показатели, характеризующие содержание первичных продуктов АГП в жидкой части крови в начале и конце периода, составили соответственно 1,2 ± 0,12 и 1,1 ± 0,11 D233/мл, тогда как концентрация вторичных продуктов пероксидации липидов (ТБК-активные соединения) равнялась 2,6 ± 0,12 и 2,4 ± 0,08 мкмоль/л.

У поросят, содержащихся на растительном рационе, в мембранах красных кровяных телец количество холестерина возрастало с 0,98±0,002 до 1,16±0,006 мкмоль/1012 эритроцитов, тогда как ОФЛ — уменьшалось с 0,65±0,00б до 0,62±0,005 мкмоль/1012 эритроцитов.

Количество АГП у 41-суточных особей соответствовало значению 2,5±0,08 D233/1012 эритроцитов, постепенно уменьшаясь к 230-суточному возрасту (2,3±0,04 D233/1012 эритроцитов), содержание МДА также снижалось (с 0,8±0,06 до 0,8±0,05 нмоль/1012 эритроцитов). Это сопровождалось ростом активности ферментов антиоксидантной системы красных кровяных телец (у каталазы активность в начале и конце периода наблюдения со- ставила соответственно 13720,0±22,40 и 14600,0±20,30 МЕ/1012 эритроцитов, у СОД - 1930,2±7,45 и 2061,5±10,45 МЕ/1012 эритроцитов).

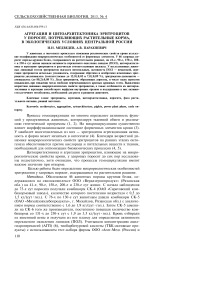

В крови животных отмечалось постепенное снижение доли диско-цитов до 80,2±0,08 %, вследствие чего к концу периода наблюдения ИТ возрос до 0,25±0,005 (табл.).

Микрореологические показатели эритроцитов у поросят породы крупная белая, содержащихся на растительном рационе, в зависимости от возраста ( M ± m , n = 46, свинокомплекс ООО «Вердазернопродукт», Рязанская обл.)

|

Показатель |

41-е сут |

90-е сут |

150-е сут |

200-е сут |

230-е сут |

|

Дискоциты, % Эритроциты, % |

83,3±0,03 |

83,0±0,11 |

82,4±0,14 р < 0,05 |

81,6±0,16 р < 0,05 |

80,2±0,08 р < 0,05 |

|

обратимо измененные |

10,8±0,02 |

11,0±0,06 |

11,6±0,09 |

12,3±0,07 р < 0,05 |

12,8±0,05 р < 0,05 |

|

необратимо измененные Индекс: |

5,9±0,04 |

6,0±0,04 |

6,0±0,03 |

6,1±0,06 |

7,0±0,09 р < 0,05 |

|

трансформации |

0,20±0,007 |

0,20±0,005 |

0,21±0,003 |

0,23±0,006 р < 0,05 |

0,25±0,005 р < 0,05 |

|

обратимой трансформации |

0,13±0,005 |

0,13±0,003 |

0,14±0,006 |

0,15±0,002 |

0,16±0,004 |

|

необратимой трансформации |

0,07±0,004 |

0,07±0,002 |

0,07±0,006 |

0,07±0,008 |

0,09±0,009 р < 0,05 |

|

обратимости Число, шт. |

1,83±0,006 |

1,83±0,008 |

1,93±0,003 р < 0,05 |

2,02±0,010 р < 0,05 |

1,83±0,005 р < 0,05 |

|

эритроцитов в агрегате |

39,8±0,12 |

40,7±0,16 р < 0,05 |

41,6±0,07 р < 0,05 |

42,5±0,03 р < 0,05 |

43,4±0,07 р < 0,05 |

|

агрегатов |

9,3±0,12 |

9,5±0,06 |

9,8±0,08 |

10,0±0,07 |

10,4±0,04 р < 0,05 |

|

свободных эритроцитов |

247,6±0,12 |

240,9±0,19 |

233,6±0,10 р < 0,05 |

229,6±0,09 р < 0,05 |

223,6±0,08 р < 0,05 |

|

Показатель агрегации |

1,12±0,05 |

1,13±0,08 |

1,13±0,06 |

1,14±0,04 |

1,14±0,09 |

|

Неагрегированные эритроциты, % |

86,1±0,18 |

85,5±0,14 |

85,0±0,09 |

84,2±0,10 р < 0,05 |

83,7±0,12 р < 0,05 |

|

Средний размер агрегата, кл. |

4,3±0,05 |

4,3±0,03 |

4,2±0,06 |

4,3±0,08 |

4,2 ±0,05 |

При этом с 41-х до 230-х сут жизни в крови животных повышалось содержания обратимо и необратимо измененных эритроцитов при возрастании ИОТ, ИНОТ и ИО (см. табл.). Кроме того, было выявлено значимое усиление агрегационной способности эритроцитов (см. табл.), что проявилось в росте показателя суммарного вовлечения эритроцитов в агрегаты (на 9,0 %), повышении числа этих агрегатов в кровотоке (на 11,8 %) и снижении содержания в крови свободно перемещающихся эритроцитов (на 10,7 %) при постоянстве СРА, небольшом возрастании ПА (до 1,1±0,09) и незначительном уменьшении ПНА (до 83,7±0,12). Иными словами, для поросят в период наблюдения оказалось характерно усиление цитоархитектонических изменений и агрегации эритроцитов.

У продуктивных животных онтогенез характеризуется закономерной динамикой микрореологических особенностей форменных элементов крови, что во многом определяет ее общие реологические свойства (2, 3). У поросят повышение активности ферментов антиокисления в эритроцитах способствовало снижению ПОЛ, что в сочетании с повышением содержания ХС в мембранах эритроцитов обеспечивало оптимальные микрореологические характеристики красных кровяных клеток. Несомненно, это составляет физиологическую основу для поддержания в кровотоке необходимого для метаболических процессов соотношения обратимо и необратимо измененных эритроцитов при стабильном преобладании неизмененных форм, что обеспечивает наилучшие реологические свойства крови, достаточную перфузию внутренних органов и, как следствие, оптимальный клеточный метаболизм и максимально возможную интенсивность ростовых процессов.

Тому же способствуют выявленные в нашем опыте особенности ци- тоархитектоники и агрегации эритроцитов. Наблюдаемое постепенное усиление агрегации эритроцитов связано с возрастным изменением заряда этих клеток вследствие изменения количества имеющихся на их поверхности отрицательно заряженных протеинов (4) и увеличения количества ХС. Это неизбежно усиливает сцепление таких мембранных белков с глобулярными протеинами плазмы, выполняющими роль «мостиков» между отдельными красными кровяными тельцами в агрегатах.

Таким образом, в раннем онтогенезе у здоровых поросят, содержащихся на растительном рационе, при оптимальном липидном составе эритроцитов и невысокой активности происходящего в них перекисного окисления липидов агрегация эритроцитов усиливается на фоне увеличения содержания обратимо и необратимо измененных эритроцитов и снижения числа дискоцитов. Выявленная возрастная динамика микрореологических свойств эритроцитов, а также особенности их цитоархитектоники и агрегации во многом обеспечивают реологические свойства крови, необходимые для перфузии внутренних органов и поддержания в них активности клеточного метаболизма, необходимой для роста и развития животного.