Агрегация тромбоцитов у больных туберкулезом легких с выраженным синдромом системного воспалительного ответа

Автор: Колчин Дмитрий Владимирович, Дегтярева Юлия Андреевна, Савоненкова Л.Н., Рузов Виктор Иванович, Асанов Баймурат Мусаевич, Прохоров Олег Юрьевич

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

В синдроме системного воспалительного ответа особая роль принадлежит тромбоцитам, приобретающим способность активизироваться и агрегировать. В литературе отсутствуют прямые доказательства связи агрегационной активности тромбоцитов со степенью выраженности синдрома системного воспалительного ответа у больных туберкулезом легких. Цель: изучить агрегацию тромбоцитов у больных туберкулезом легких с синдромом выраженного системного воспалительного ответа. Материалы и методы. Спонтанную и индуцированную 0,1, 1,0 и 5,0 мл раствора АДФ агрегацию тромбоцитов у 27 больных с выраженным и 33 - невыраженным синдромом системного воспалительного ответа определяли турбодинамическим методом Борна. Спонтанную и индуцированную 0,1 и 1,0 мл раствора АДФ оценивали в оптических единицах (о.е.), индуцированную 5,0 мл АДФ -в процентах. Результаты обрабатывали с помощью программы Statistka 10. Достоверность различий средних величин определяли с помощью тестов расхождений, частоты событий - по четырехпольной таблице Макнемара - Фишера при р

Синдром системного воспалительного ответа, агрегация тромбоцитов, туберкулез легких

Короткий адрес: https://sciup.org/14123679

IDR: 14123679 | УДК: 616.24-002.5-008:616.155.2

Текст научной статьи Агрегация тромбоцитов у больных туберкулезом легких с выраженным синдромом системного воспалительного ответа

Введение. Россия входит в группу тридцати стран с высоким бременем туберкулеза, на долю которых приходится 80 % из всех 10 млн случаев этого заболевания, выявляемых ежегодно по всему миру [1].

Туберкулез как инфекционное заболевание проявляется синдромом системного воспалительного ответа (СВО), выраженность которого оказывает существенное влияние на эффективность лечения и исход заболевания [2-5]. Синдром СВО представляет собой универсальный патофизиологический процесс, характеризующийся генерализованной адаптационной исходно защитной реакцией орга- низма. В этой генерализованной реакции, индуцированной провоспалительными цитокинами, кроме плазменных систем гуморальной регуляции и сосудистого эндотелия, принимают участие форменные элементы крови [6-10]. Особая роль в СВО принадлежит тромбоцитам, которые приобретают способность активизироваться и агрегировать [11-13].

В настоящее время исследования агрегационной активности тромбоцитов у больных туберкулезом носят фрагментарный и противоречивый характер. Одни авторы указывают на ее снижение [11–13], другие, напротив, на повышение [14]. Отсутствуют прямые доказа- тельства связи агрегационной активности тромбоцитов со степенью выраженности синдрома СВО.

Цель исследования. Изучить агрегацию тромбоцитов у больных туберкулезом легких с выраженным синдромом системного воспалительного ответа.

Материалы и методы. Исследование одномоментное, метод – сплошная выборка. Материалы исследования – медицинские карты больных туберкулезом легких (n=60), поступивших на лечение в стационар № 1 противотуберкулезного диспансера в январе-феврале 2019 г. Средний возраст больных составил 46,9 года. Диагноз туберкулеза устанавливался стандартными методами. В исследование были включены больные туберкулезом легких с сопутствующими заболеваниями и без них; исключены больные туберкулезом легких с сопутствующей ВИЧ-инфекций.

Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я (n=27) с выраженным и 2-я (n=33) с невыраженным синдромом СВО. В качестве объективных критериев выраженности синдрома СВО использовались данные гемограммы и термометрии. Синдром СВО считался выраженным при лихорадке выше 38 °С и СОЭ выше 25 мм/ч; невыраженным – при лихорадке менее 38 °С и СОЭ до 25 мм/ч. Группы были сопоставимы по возрасту и полу.

Забор крови для определения агрегации тромбоцитов проводился до начала какой-либо медикаментозной терапии. Агрегация тромбоцитов (спонтанная и индуцированная

0,1, 1,0 и 5,0 мл раствора АДФ) определялась турбодинамическим методом Борна, основанным на изменении светопропускания богатой тромбоцитами плазмы, с помощью анализатора АЛАТ-2 (НПФ «Биола»). Спонтанная и индуцированная 0,1 и 1,0 мл раствора АДФ агрегация тромбоцитов оценивалась в оптических единицах (о.е.), индуцированная 5,0 мл АДФ – в процентах.

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программного пакета Statistiсa for Windows 10. Определялись минимальные и максимальные значения, 95 % доверительный интервал (ДИ), значения средних величин (М), ошибки (м), среднеквадратического отклонения (σ). Достоверность различий в показателях средних величин оценивалась с помощью тестов расхождений (сравнивались М 1 и М 2 , σ 1 и σ 2 ), в частоте событий – с помощью четырехпольной таблицы 2×2 Мак-немара – Фишера с последующим вычислением р по критерию σ2. Различия считались достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования выявлены значительные изменения показателя агрегационной активности тромбоцитов (табл. 1). При сравнении значений спонтанной и индуцированной агрегации тромбоцитов в 1-й и 2-й группах с нормальными было установлено, что показатели спонтанной агрегации тромбоцитов в 1-й группе колебались от пониженных до повышенных значений (0,85–2,65 о.е.), во 2-й группе – от пониженных до нормальных (0,84–1,36 о.е.) (табл. 1).

Таблица 1

Table 1

Колебания значений спонтанной и индуцированной агрегации тромбоцитов у больных 1-й и 2-й групп

Values of spontaneous and induced platelet aggregation in Group 1 and Group 2 patients

|

Агрегация тромбоцитов Platelet aggregation |

1-я группа Group 1 |

2-я группа Group 2 |

Нормальные значения Norm |

|

Спонтанная, о.е. Spontaneous, a.u. |

0,85–2,65 |

0,84–1,36 |

1,0–1,5 |

|

Индуцированная 0,1 мл АДФ, о.е. Induced by ADP (0.1 ml), a.u. |

0,81–3,67 |

0,77–2,49 |

1,0–2,0 |

|

Индуцированная 1,0 мл АДФ, о.е. Induced by ADP (1.0 ml), a.u. |

1,06–6,25 |

0,64–5,49 |

1,5–5,5 |

|

Индуцированная 5,0 мл АДФ, % Induced by ADP (5.0 ml), % |

5–66 |

8–66 |

25–70 |

Индуцированная 0,1 мл раствора АДФ агрегация тромбоцитов в обеих группах варьировала от пониженных до повышенных значений, при этом ее максимальное значение (3,67 о.е.) было зафиксировано в 1-й группе, а минимальное (0,77 о.е.) – во 2-й. Значения индуцированной 1,0 мл раствора АДФ агрегации тромбоцитов в 1-й группе колебались в пределах от нормальных до повышенных (1,06–6,25 о.е.), во 2-й группе – от пониженных до нормальных (0,64–5,49 о.е.); наиболее высокое значение отмечалось также в 1-й группе (6,25 о.е.), наиболее низкое – во 2-й (0,64 о.е.). Индуцированная 5 мл раствора АДФ агрегация тромбоцитов в обеих группах варьировала от пониженных до нормальных уровней (табл. 1).

Таким образом, анализ колебаний спонтанной и индуцированной агрегации тромбоцитов свидетельствовал о тенденции к гипера- грегации тромбоцитов в 1-й группе (с выраженным синдромом СВО) и к гипоагрегации – во 2-й (с невыраженным синдромом СВО).

При сравнении средних значений спонтанной агрегации в 1-й и 2-й группах достоверных различий не установлено (1,21 и 1,1 о.е., р=0,06). Однако индуцированная малыми дозами АДФ (0,1 и 1,0 мл) агрегация тромбоцитов у больных 1-й группы (3,03 и 6,5 о.е.) была в 1,4 и 2,9 раза выше, чем у пациентов 2-й группы (2,1 и 2,2 о.е.), р=0,001 (табл. 2). При этом значения агрегации тромбоцитов, индуцированной 5 мл АДФ, не имели достоверных различий между группами. Это можно объяснить истощением пула функционально активных клеток и, следовательно, их неспособностью реагировать на большие дозы ин-дуцента, что соответствует данным других исследователей [11].

Таблица 2

Table 2

Средние значения и 95 % доверительный интервал спонтанной и индуцированной агрегации тромбоцитов у больных 1-й и 2-й групп

Mean values and 95 % confidence interval of spontaneous and induced platelet aggregation in Group 1 and Group 2 patients

|

Агрегация тромбоцитов Platelet aggregation |

1-я группа Group 1 |

2-я группа Group 2 |

р |

||

|

Среднее значение Mean value |

95 % ДИ 95 % CI |

Среднее значение Mean value |

95 % ДИ 95 % CI |

||

|

Спонтанная, о.е. Spontaneous, a.u. |

1,21±0,1 |

1,05–1,36 |

1,1±0,04 |

1,02–1,1 |

0,06 |

|

Индуцированная 0,1 мл АДФ, о.е. Induced by ADP (0.1 ml), a.u. |

3,03±0,38 |

1,11–1,63 |

2,1±0,26 |

1,04–1,28 |

0,001 |

|

Индуцированная 1,0 мл АДФ, о.е. Induced by ADP (1.0 ml), a.u. |

6,5±0,51 |

2,17–3,29 |

2,20±0,08 |

1,57–2,64 |

0,001 |

|

Индуцированная 5,0 мл АДФ, % Induced by ADP (5.0 ml), % |

39,5±3,6 |

34,5–45,7 |

35,7±4,14 |

28,9–44,7 |

0,07 |

Примечание. р – достоверность различий показателя между группами.

Note. p – significance of differences between the groups.

В 1-й группе в ответ на 0,1 мл раствора АДФ среднее значение агрегационной активности тромбоцитов увеличилось в 2,5 раза (с 1,21 до 3,03 о.е.), на 1,0 мл – в 5,4 раза (с 1,21 до 6,5 о.е.). Во 2-й группе показатель спонтанной агрегации при воздействии 0,1 мл раствора АДФ остался на том же уровне (1,05–1,11 о.е.), при воздействии 1,0 мл АДФ увеличился в 2,1 раза (с 1,05 до 2,17 о.е.) (табл. 2).

Таким образом, у больных с выраженным синдромом СВО средний уровень индуцированной агрегации тромбоцитов был выше и более интенсивно возрастал при воздействии малых доз индуцента, следствием чего стано- вилось снижение ответа на сильную стимуляцию.

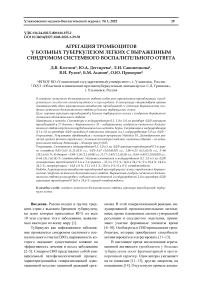

Поскольку среднее значение показателя дает лишь общее представление об уровне агрегации тромбоцитов, была изучена частота ее пониженных, повышенных и нормальных значений у больных 1-й и 2-й групп (рис. 1). В обеих группах нормальный показатель агрегации тромбоцитов встречался одинаково часто как при спонтанной (51,9 и 72,7 %; р=0,5), так и при индуцированной 0,1 мл (74,1 и 66,7 %; р=0,95), 1,0 мл (70,4 и 60,6 %; р=0,71) и 5 мл

АДФ (85,2 и 75,8 %; р=0,76) агрегации. Значимых различий в частоте гипоагрегации тромбоцитов: спонтанной (33,3 и 27,3 %; р=0,7), индуцированной 0,1 мл АДФ (14,8 и 24,2 %; р=0,45) и 5,0 мл АДФ (14,8 и 24,2 %; р=0,45) – в 1-й и 2-й группах также не выявлено. Частота гиперагрегации тромбоцитов, индуцированной 0,1 мл АДФ (11,1 и 9,1 %; р=0,81), в группах также не имела достоверных различий. Индуцированная 5,0 мл АДФ гиперагрегация тромбоцитов в обеих группах отсутствовала (рис. 1).

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа

1st group 2st group 1st group 2st group 1st group 2st group

Гипо Гипер Норма

Hypo Hyper Norm

□ Спонтанная г 0,1 мл АДФ □ 1,0 мл АДФ □ 5,0 мл АДФ

Idiopathic 0,1 ml ADF 1,0 ml ADF 5,0 ml ADF

Рис. 1. Частота пониженной, повышенной и нормальной агрегации тромбоцитов у больных 1-й и 2-й групп

Fig. 1. Frequency of reduced, elevated and normal platelet aggregation in Group 1 and Group 2 patients

Статистически подтверждена и уточнена частота гипоагрегации тромбоцитов, индуцированной 1,0 мл АДФ, встретившейся только во 2-й группе (39,4 %; р=0,002), а также гиперагрегации: спонтанной (14,8 %; р=0,03) и индуцированной 1,0 мл АДФ (29,6 %; р=0,01), – зарегистрированной только у больных 1-й группы (рис. 1).

Таким образом, у больных туберкулезом как с выраженным, так и невыраженным синдромом СВО преобладали нормальные показатели спонтанной и индуцированной слабыми и умеренными раздражителями (0,1 и 1,0 мл раствора АДФ) агрегации, частота регистрации которых составляла 50–70 %.

Наиболее значимый стимулирующий эффект оказывало воздействие 1,0 мл раствора АДФ. Эффект проявлялся повышением агрегационной активности тромбоцитов при выраженном и снижением – при невыраженном синдроме СВО. Полученные результаты совпадают с данными других авторов относительно повышения способности тромбоцитов к агрегации в ответ на умеренные (1,0 мл рас- твора АДФ) дозы индуцента [11, 12], но противоречат данным литературы о частоте повышенной спонтанной агрегационной активности тромбоцитов, наблюдавшейся почти в половине случаев у больных с патологией легких, в т.ч. с туберкулезом [14].

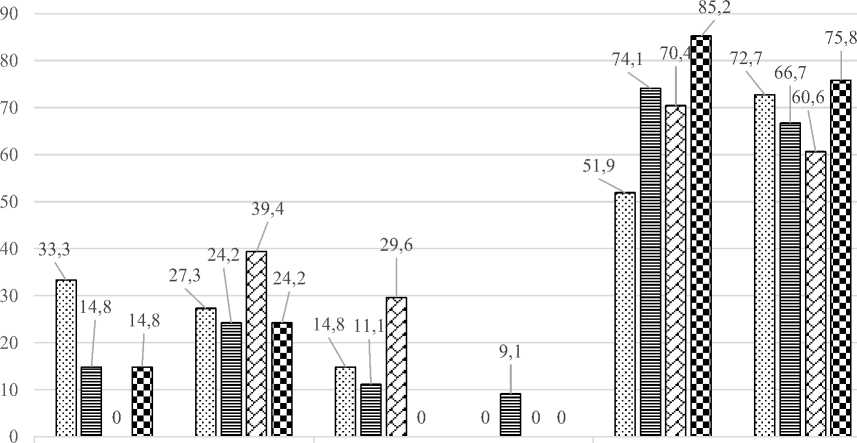

Общепризнано, что выраженность воспаления при туберкулезе определяется характером и распространенностью патоморфологиче-ских изменений в легочной ткани. Выраженность синдрома СВО, а следовательно, и агрегационная активность тромбоцитов могут оказаться различными в зависимости от клинических форм туберкулеза. При анализе частоты встречаемости клинических форм туберкулеза легких и полостей распада у больных 1-й и 2-й групп (рис. 2) достоверных различий не установлено. Так, в обеих группах преобладал инфильтративный туберкулез легких (ИТЛ) – 74,1 и 75,8 %, реже и с одинаковой частотой встречались диссеминированный туберкулез легких (ДТЛ) – в 11,1 и 9,1 % случаев и фиброзно-кавернозный туберкулез (ФКТ) – в 14,8 и 15,1 %. Различий по клиническим формам туберкулеза у больных сравниваемых групп не установлено. Однако выявлена вдвое большая встречаемость полостей распада у пациентов 1-й группы (88,9 против 48,3 %, р=0,041).

Рис. 2. Частота встречаемости клинических форм туберкулеза легких и полостей распада у больных 1-й и 2-й групп, %

Fig. 2. Frequency of clinical forms of pulmonary tuberculosis and destruction cavities in Group 1 and Group 2 patients, %

Полученные результаты коррелируют с данными О.Г. Комиссаровой, сопоставившей выраженность различных проявлений синдрома СВО с характером морфологических изменений в легочной ткани [3].

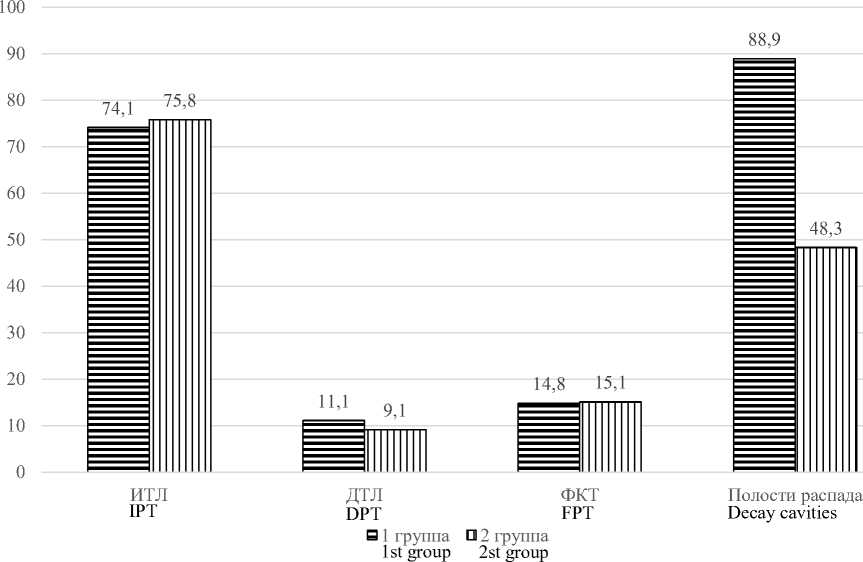

В работах ряда исследователей показано, что повышение агрегационной активности тромбоцитов наблюдается не только при ту- беркулезе, но и при неспецифических воспалительных и опухолевых заболеваниях легких [14, 15]. При анализе частоты и структуры сопутствующих заболеваний у больных 1-й и 2-й групп (рис. 3) было выявлено, что сопутствующая патология у больных туберкулезом легких 1-й группы имела место в 40,0 % наблюдений, у больных 2-й группы – в 46,5 %

(р=0,12). В обеих группах с одинаковой частотой регистрировались хронический вирусный гепатит В и/или С (24,0 и 27,6 %), сахарный диабет 2-го типа (4,0 и 2,4 %) и хронический необструктивный или обструктивный бронхит (12 и 16,5 %) (рис. 3).

1st group 2st group

Рис. 3. Частота встречаемости сопутствующих заболеваний у больных 1-й и 2-й групп

Fig. 3. Frequency of concomitant diseases in Group 1 and Group 2 patients

Из выявленных сопутствующих заболеваний значимый вклад в развитие синдрома СВО мог внести лишь хронический бронхит, но частота его встречаемости в группах не имела достоверных различий.

Выводы:

Список литературы Агрегация тромбоцитов у больных туберкулезом легких с выраженным синдромом системного воспалительного ответа

- WHO. Global Tuberculosis Report. 2018. Geneva: World Health Organization; 2018. 265.

- Иванова О.Г., Батищева Т.Л., Герасимов П.Н., Бородина Е.М., Басалюк И.М., Калюжная Е.И. Нарушения адаптационных реакций организма как фактор, оказывающий влияние на течение и исход туберкулеза легких. Сибирское медицинское обозрение. 2011; 6 (72): 87-90.

- Комиссарова О.Г., Абдуллаев Р.Ю., Лепеха Л.Н., Ерохин В.В. Особенности синдрома системного воспалительного ответа и морфологических реакций в легочной ткани у больных туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. Туберкулез и болезни легких. 2011; 10: 44-49.

- Комиссарова О.Г., Абдуллаев Р.Ю., Лепеха Л.Н. Лекарственно-устойчивый туберкулез легких при различной интенсивности синдрома системного воспалительного ответа. Москва: У Никитских ворот; 2013. 168.

- Стогова Н.А. Оценка адаптационных реакций и неспецифической реактивности организма у больных экссудативным туберкулезным плевритом. Туберкулез и болезни легких. 2017; 95 (11): 57-61.

- Салина Т.Ю., Морозова Т.И. Иммунопатогенез, иммунодиагностика и иммунотерапия туберкулеза. Саратов: Издательство Саратовского медицинского университета; 2009. 124.

- Браженко Н.А., ред. Туберкулез органов дыхания: руководство для врачей. Санкт-Петербург: СпецЛит; 2012. 368.

- Дьякова М.Е., Эсмедляева Д.С., Перова Т.Л., Петрищев Н.Н., Яблонский П.К. Бактерицидная активность лейкоцитов у больных туберкулезом легких. Туберкулез и болезни легких. 2017; 95 (10): 37-43.

- Уфимцева Е.Г., Еремеева Н.И., Вахрушева Д.В. Изучение способности микобактерий туберкулеза к размножению в альвеолярных макрофагах пациентов, прошедших курс противотуберкулезной терапии. Туберкулез и болезни легких. 2019; 97 (1): 68-69.

- Синьков С.В., Заболотских И.Б. Диагностика и коррекция расстройств системы гомеостаза. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Практическая медицина; 2017. 336.

- Абдуллаев Р., Каминская Г., Комиссарова О. Сдвиги в системе гемостаза - компонент синдрома системного воспалительного ответа при туберкулезе. Врач. 2012; 2: 24-28.

- Абдуллаев Р.Ю., Комиссарова О.Г., Герасимов Л.Н. Выраженность системного воспалительного ответа у больных туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом 1-го и 2-го типов. Туберкулез и болезни легких. 2017; 95 (6): 36-40.

- Каминская Г.О., Абдуллаев Р.Ю., Комиссарова О.Г. Особенности синдрома системного воспалительного ответа и нутритивного статуса у больных туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом 1-го и 2-го типов. Туберкулез и болезни легких. 2017; 95 (3): 32-39.

- Меренкова Е.А., Моногарова Н.Е. Состояние агрегационной способности тромбоцитов при патологии легких у больных различных нозологических групп. Украинский пульмонологический журнал. 2006; 1: 39-43.

- Цеймах И.Я., Шойхет Я.Н., Цейхман А.Е. Роль механизмов воспаления в развитии состояния предрасположенности к тромбозам и тромбоэмболиям у больных с хронической обструктивной болезнью легких в сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна. Туберкулез и болезни легких. 2020; 98 (4): 24-31.