Агрегационная активность тромбоцитов у больных артериальной гипертонией с дислипидемией на фоне гиполипидемической терапии

Автор: Медведев Илья Николаевич, Скорятина Ирина Александровна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Терапия

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель работы – исследовать возможности влияния аторвастатина на агрегацию тромбоцитов у больных артериальной гипертонией с дислипидемией. Под наблюдением находилось33 больных артериальной гипертонией 1–2 степени с дислипидемией IIб типа, риск 3. Группу контроля составили 26 здоровых людей аналогичного возраста. Применение аторвастатина у больных артериальной гипертонией с дислипидемией уже через 16 недель понижает актив- ность перекисного окисления липидов в мембранах тромбоцитов, оптимизирует агрегационную способность кровяных пластинок, закрепляя достигнутый эффект при продолжении терапии.

Артериальная гипертония, дислипидемия, аторвастатин, агрегация тромбоцитов

Короткий адрес: https://sciup.org/14112804

IDR: 14112804 | УДК: [616-005.1-08:616.12-008.331.1]:615.22

Текст научной статьи Агрегационная активность тромбоцитов у больных артериальной гипертонией с дислипидемией на фоне гиполипидемической терапии

Введение. Артериальная гипертония (АГ) является одним из наиболее часто встречающихся в современном мире заболеваний. В России распространенность АГ среди взрослого населения достигает 40 %, являясь основным фактором развития мозгового инсульта, ишемической болезни сердца, сердечной и почечной недостаточности и ведущей причиной смерти населения [4]. При этом АГ все чаще сочетается с дислипидемией, что существенно увеличивает риск развития фатальных осложнений, связанных с тромбообразованием [3, 8].

В то же время остается недостаточно изученным влияние на тромбоцитарный гемостаз гиполипидемических препаратов, принимать которые данная категория пациентов вынуждена длительно [9]. В этой связи исследование влияния наиболее распространенных статинов, в т.ч. аторвастатина, на тромбоцитарные функции может считаться актуальным.

Цель исследования. Изучение возможности влияния ингибитора гидроксиметил- глутарил-коэнзим-А-редуктазы – аторвастатина – на агрегацию тромбоцитов у больных АГ с дислипидемией.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 33 больных АГ 1–2 степени с дислипидемией IIб типа, риск 3 (критерии ДАГ3 (2008)) среднего возраста (52,8±1,7 года). Группу контроля составили 26 здоровых людей аналогичного возраста.

Содержание общего холестерина (ХС) и триглецеридов (ТГ) оценивали энзиматическим колориметрическим методом набором фирмы «Витал Диагностикум». Холестерин ЛПВП определяли набором фирмы ООО «Ольвекс Диагностикум» энзиматическим колориметрическим методом.

Общие липиды (ОЛ) оценивали набором фирмы «Лахема» (Чешская Республика). Нормой считалась их концентрация от 4,0 до 8,0 г/л. Общие фосфолипиды (ОФЛ) сыворотки крови оценивали по содержанию в них фосфора [6] с последующим установлением соотношения ОХС/ОФЛ в плазме. Уровни ХС ЛПНП рассчитывали по формуле [13].

Содержание ХС липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) устанавливали по формуле «содержание ТГ/2,2». Полученные показатели общего ХС и ХС ЛПНП рассматривали как нормальные, пограничные или высокие в соответствии с Российскими рекомендациями, разработанными Комитетом экспертов ВНОК (секция атеросклероза (2007)). Для выявления дислипопротеидомии (ДЛП) были использованы следующие критерии: общий ХС выше 5,0 ммоль/л, ТГ выше 1,7 ммоль/л и ХС ЛПНП выше 3,0 ммоль/л, ХС ЛПВП менее 1,0 ммоль/л. Коэффициент атерогенности рассчитывался по формуле: ХС ЛПНП/ХС ЛПВП. За норму принимались значения ниже 3.

Активность перекисного окисления липидов (ПОЛ) в плазме оценивали по содержанию тиобарбитуровой кислоты (ТБК) активных продуктов набором фирмы «Агат-Мед» и содержанию ацилгидроперекисей (АГП) [2]. Для оценки антиокислительного потенциала жидкой части крови определяли ее антиокислительную активность (АОА) по И.А. Волчегорскому и соавт. [1].

В отмытых и ресуспендированных тромбоцитах количественно оценены уровни хо-лестерола энзиматическим колориметрическим методом набором «Витал Диагности-кум» и ОФЛ по содержанию в них фосфора [6] с последующим расчетом отношения ХС/ОФЛ.

Состояние внутритромбоцитарного ПОЛ определяли по концентрации малонового диальдегида (МДА) в реакции восстановления тиобарбитуровой кислоты в отмытых и ре-суспендированных тромбоцитах по А.А. Ку-батиеву, С.В. Андрееву [7] и по содержанию ацилгидроперекисей [2]. Активность внутри-тромбоцитарных антиоксидантных ферментов устанавливали для каталазы и суперок-сиддисмутазы (СОД) [10].

Тромбоцитарный гемостаз оценивался по ряду параметров. Подсчитывали количество тромбоцитов в капиллярной крови в камере Горяева. Агрегация тромбоцитов (АТ) исследовалась визуальным микрометодом по А.С. Шитиковой [12] с использованием в качестве индукторов АДФ (0,5×10-4 М), коллагена (разведение 1:2 основной суспензии), тромбина (0,125 ед./мл), ристомицина (0,8 мг/мл) (НПО «Ренам»), адреналина (5,0×10-6 М, завод «Гедеон Рихтер») и перекиси водорода (7,3×10-3 М) со стандартизированным количеством тромбоцитов в исследуемой плазме 200×109 тр. [12].

Обмен эндогенной арахидоновой кислоты (АА) в тромбоцитах и активность в них циклооксигеназы и тромбоксансинтетазы – ферментов, непосредственно осуществляющих образование тромбоксана в кровяных пластинках, оценивались с использованием трех проб переноса [5] с регистрацией агрегации тромбоцитов на фотоэлектроколориметре.

Степень морфологической внутрисосудистой активности тромбоцитов (ВАТ) определялась с использованием фазовоконтрастного микроскопа по методу А.С. Шитиковой и соавт. [11].

С целью коррекции дислипидемии всем больным назначался препарат аторвастатин в дозе 10 мг на ночь. Оценка клинических и лабораторных показателей проводилась в начале лечения, через 4, 16 и 52 недели терапии. Гиполипидемиеческая терапия проводилась на фоне постоянного приема больными эналаприла 10 мг 2 раза в сутки. Статистическая обработка полученных результатов велась с использованием t-критерия Стьюдента.

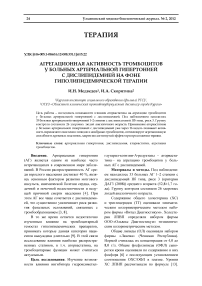

Результаты и обсуждение. У больных на фоне приема аторвастатина получена достоверная положительная динамика активности липидного спектра крови и ПОЛ плазмы (табл. 1).

Уже через 4 недели терапии аторвастатином у больных было выявлено выраженное снижение уровня гиперлипидемии (ОЛ – 8,2±0,07 г/л) при уменьшении содержания в крови холестерина и триглицеридов до 5,5±0,07 ммоль/л и 2,56±0,03 ммоль/л соответственно (р<0,01). Положительную динамику испытала и концентрация ХС ЛПНП, составившая через 4 недели 3,15±0,05 ммоль/л. Показатели ХС ЛПВП и ОФЛ уже за месяц лечения аторвастатином достоверно возросли до 1,19±0,003 и 2,04±0,06 ммоль/л соответственно при уровне градиента ОХС/ОФЛ – 2,70±0,06 и коэффициента атерогенности плазмы – 2,65±0,04.

Таблица 1

|

Регистрируемые показатели |

Аторвастатин, n=33, М±n |

Контроль, n=26, М±m |

|||

|

Исходн. |

4 нед. |

16 нед. |

52 нед. |

||

|

ОХС, ммоль/л |

6,3±0,02 |

5,5±0,07 р 1 <0,01 |

4,6±0,06 р 1 <0,01 |

4,5±0,03 |

4,8±0,05 р<0,01 |

|

ХС ЛПВП, ммоль/л |

1,04±0,002 |

1,19±0,003 р 1 <0,01 |

1,63±0,05 р 1 <0,01 |

1,65±0,003 |

1,60 ±0,06 р<0,01 |

|

ХС ЛПНП, ммоль/л |

4,00±0,03 |

3,15±0,05 р 1 <0,01 |

2,19±0,04 р 1 <0,01 |

2,08±0,02 |

2,43±0,04 р<0,01 |

|

ХС ЛПОНП, ммоль/л |

1,30±0,003 |

1,16±0,003 р 1 <0,01 |

0,78±0,002 р 1 <0,01 |

0,77±0,004 |

0,77±0,005 р<0,01 |

|

ТГ, ммоль/л |

2,85±0,05 |

2,56±0,03 р 1 <0,01 |

1,71±0,05 р 1 <0,01 |

1,69±0,04 |

1,70±0,02 |

|

ОЛ, г/л |

9,0±0,18 |

8,2±0,07 р 1 <0,01 |

5,6±0,05 р 1 <0,01 |

5,7±0,04 |

5,6±0,03 р<0,01 |

|

ОФЛ, ммоль/л |

1,54 ±0,04 |

2,04±0,06 р 1 <0,01 |

3,56 ±0,07 р 1 <0,01 |

3,56±0,04 |

3,54±0,09 р<0,01 |

|

ОХС/ОФЛ плазмы |

4,09±0,05 |

2,70±0,06 р 1 <0,01 |

1,29±0,03 р 1 <0,01 |

1,26±0,05 |

1,36±0,06 р<0,01 |

|

Коэффициент атеро-генности плазмы |

3,85±0,05 |

2,65±0,04 р 1 <0,01 |

1,34±0,04 р 1 <0,01 |

1,26±0,04 |

1,52±0,05 р<0,01 |

|

АГП плазмы, Д 233 /1 мл |

3,21±0,04 |

2,76±0,03 р 1 <0,01 |

1,42±0,04 р 1 <0,01 |

1,43±0,05 |

1,42±0,09 р<0,01 |

|

ТБК плазмы, мкмоль/л |

5,17±0,10 |

2,77±0,07 р 1 <0,01 |

3,56±0,03 р 1 <0,01 |

3,54±0,04 |

3,56±0,07 р<0,01 |

|

Антиокислительный потенциал плазмы, % |

23,5±0,11 |

26,4±0,04 р 1 <0,01 |

32,9±0,10 р 1 <0,01 |

32,8±0,02 |

32,9±0,12 р<0,01 |

Примечание. р – достоверность различий исходных показателей и контроля, р 1 – достоверность динамики показателей на фоне лечения. В следующих таблицах обозначения сходные.

Динамика показателей липидного спектра плазмы крови больных на фоне лечения аторвастатином

В результате лечения аторвастатином уже через месяц было отмечено достоверное увеличение АОА плазмы до 26,4±0,04 % с уменьшением пероксидации липидов в жидкой части крови (р<0,01). Уровни первичных продуктов ПОЛ – АГП и вторичных продуктов ПОЛ – ТБК-активных соединений после четырех недель лечения снизились до 2,76±0,03 Д 233 /1мл и 4,77±0,07 мкмоль/л соответственно.

При дальнейшем приеме аторвастатина наблюдалась дополнительная позитивная динамика липидного состава крови пациентов. Так, к концу 16 нед. терапии выявлено снижение уровня ОЛ (5,6±0,05 г/л) и концентрации холестерина и триглицеридов до 4,6±0,06 ммоль/л и 1,71±0,05 ммоль/л соответственно при значении ХС ЛПНП 2,19±0,04 ммоль/л. На фоне дальнейшего ле- чения продолжился рост уровней ХС ЛПВП и ОФЛ до 1,63±0,005 ммоль/л и 3,56±0,07 ммоль/л. Градиент ОХС/ОФЛ и коэффициент атерогенности плазмы крови также подверглись дополнительной положительной динамике, достигнув уровня показателей группы контроля (1,29±0,03 и 1,34±0,04 соответственно).

К концу 16 нед. лечения аторвастатином достоверно усилился антиокислительный потенциал плазмы (32,9±0,10 %), что вызвало снижение в ней уровня АГП и ТБК-активных продуктов до показателей группы контроля.

Через год приема препарата у пациентов отмечено сохранение достигнутой нормализации липидного состава крови и уровня пероксидации липидов плазмы.

Полученные в результате применения аторвастатина изменения липидного спектра и ПОЛ плазмы крови сопровождались положительными сдвигами липидного состава тромбоцитов больных АГ с дислипидемией. Так, уже через 4 нед. терапии в тромбоцитах больных уровень ХС снизился до 0,89±0,006 мкмоль/109тр., а ОФЛ повысился до 0,36±0,002 мкмоль/109тр., понижая градиент ХС/ОФЛ мембран тромбоцитов до 2,47±0,005. К концу 16 нед. наблюдения ХС тромбоцитов достиг 0,66±0,005 мкмоль/109тр., ОФЛ – 0,48±0,001 мкмоль/109тр. При этом градиент ХС/ОФЛ мембран тромбоцитов составил 1,38±0,004, соответствуя уровню группы контроля. Продолжение лечения препаратом сохраняло липидный состав мембран тромбоцитов на достигнутом уровне.

Под влиянием аторвастатина достоверно повысилась активность антиоксидантной защиты тромбоцитов, ослабив исходно повышенное внутритромбоцитарное ПОЛ.

Уже за 4 нед. применения аторвастатина выявлен рост активности каталазы и СОД до 5350,0±18,46 МЕ/109тр. и 1310,0±5,92 МЕ/109тр. соответственно, что указывало на повышение общей антиоксидантной защищенности тромбоцитов, обусловливающей понижение АГП до 2,78±0,04 Д233/109тр. и до 1,17±0,04 нмоль/109тр.

В результате 16 нед. терапии аторвастатином антиоксидантная защита и активность ПОЛ кровяных пластинок выходила на уровень, свойственный группе контроля. Так, через 16 нед. приема аторвастатина содержание АГП снизилось до 2,20±0,06 Д 233 /109тр., МДА – до 0,69±0,04 нмоль/109тр. за счет усиления в кровяных пластинках активности каталазы до 9810,0±16,89 МЕ/109тр. и СОД до 1654,0±2,45 МЕ/109тр. Продолжение начатой гиполипидемической терапии способствует стабилизации у больных достигнутой нормализации антиоксидантной защиты тромбоцитов и показателей их ПОЛ.

Количество тромбоцитов в крови больных на фоне лечения оставалось неизменным. При этом через 4 мес. наблюдения выявлено снижение адгезивно-агрегационной активности тромбоцитов до показателей нормы (38,2±0,14 %).

Оцениваемая терапия вызвала у пациентов удлинение времени развития АТ со всеми индукторами и их сочетаниями (табл. 2).

Таблица 2

Агрегационная активность тромбоцитов у больных на фоне аторвастатина

|

Агрегация тромбоцитов с индукторами и их сочетаниями |

Аторвастатин, n=33, М ± m |

Контроль, n=26, М±m |

|||

|

Исходн. |

4 нед. |

16 нед. |

52 нед. |

||

|

АДФ, с |

24,1 ± 0,08 |

26,3 ± 0,09 р 1 <0,05 |

41,5 ± 0,10 р 1 <0,01 |

41,2 ± 0,08 |

41,0 ± 0,12 р<0,01 |

|

Коллаген, с |

22,4 ± 0,11 |

22,5 ± 0,14 р 1 <0,05 |

33,5 ± 0,13 р 1 <0,01 |

33,3 ± 0,12 |

33,2 ± 0,10 р<0,01 |

|

Тромбин, с |

34,1 ± 0,16 |

39,6 ± 0,10 р 1 <0,05 |

55,4 ± 0,14 р 1 <0,01 |

55,5 ± 0,12 |

55,3 ± 0,05 р<0,01 |

|

Ристомицин, с |

27,4 ± 0,13 |

28,8 ± 0,18 р 1 <0,05 |

45,3 ± 0,15 р 1 <0,01 |

45,5 ± 0,10 |

45,2 ± 0,06 р<0,01 |

|

Н 2 О 2 , с |

28,4 ± 0,14 |

33,6 ± 0,14 р 1 <0,05 |

47,4 ± 0,10 р 1 <0,01 |

47,7 ± 0,13 |

47,5 ± 0,07 р<0,01 |

|

Адреналин, с |

71,9 ± 0,14 |

73,0 ± 0,12 р 1 <0,01 |

93,5 ± 0,15 р 1 <0,01 |

93,4 ± 0,10 |

93,0 ± 0,07 р<0,01 |

|

АДФ+адреналин, с |

19,7 ± 0,19 |

22,9 ± 0,11 р 1 <0,01 |

35,0 ± 0,06 р 1 <0,01 |

34,9 ± 0,08 |

34,5 ± 0,04 р<0,01 |

|

АДФ+коллаген, с |

18,3 ± 0,17 |

18,6 ± 0,11 р 1 <0,05 |

26,7 ± 0,14 р 1 <0,01 |

26,6 ± 0,17 |

26,6 ± 0,05 р<0,01 |

|

Адреналин+ коллаген, с |

13,4 ± 0,07 |

16,7 ± 0,10 р 1 <0,05 |

29,0 ± 0,12 р 1 <0,01 |

29,3 ± 0,09 |

29,2 ± 0,12 р<0,01 |

Так, за 4 мес. лечения зарегистрирована наиболее активная АТ под воздействием коллагена – время ее развития составило 33,5±0,13 с. Медленнее АТ наступала с АДФ (41,5±0,10 с), ристомицином (45,3±0,15 с), Н 2 О 2 (47,4±0,10 с) и тромбином (55,4±0,14 с). Наиболее длительное время АТ выявлено под воздействием адреналина (93,5±0,15 с). Оценка АТ при сочетанном применении индукторов также показала положительное воздействие аторвастатина на агрегационную активность тромбоцитов в условиях, приближенных к внутрисосудистым. Так, АТ с АДФ и коллагеном развивалась за 26,7±0,14 с, с адреналином и коллагеном за 29,0±0,12 с, с АДФ и адреналином за 35,0±0,06 с, сравнявшись с контрольными значениями (табл. 2)

и сохраняясь на достигнутом уровне до конца наблюдения.

В результате терапии аторвастатином зарегистрирована нормализация арахидонового обмена в тромбоцитах, что косвенно показали результаты проведения трех проб переноса. Через 4 мес. терапии отмечена стабильная нормализация тромбоксанобразования (35,3±0,14 %) за счет снижения активности обоих ферментов обмена АА в тромбоцитах (циклооксигеназы до 67,7±0,10 % и тромбоксансинтетазы до 57,3±0,11 %) с сохранением достигнутого эффекта при продолжении лечения.

У пациентов на фоне проведенной терапии зарегистрирована постепенная оптимизация ВАТ, сохраняющаяся у больных при дальнейшем приеме ими аторвастатина (табл. 3).

Таблица 3

Внутрисосудистая активность тромбоцитов у больных на фоне аторвастатина

|

Параметры ВАТ |

Аторвастатин, n=33, М ± m |

Контроль, n=26, М±m |

|||

|

Исходн. |

4 нед. |

16 нед. |

52 нед. |

||

|

Дискоциты, % |

51,6 ± 0,17 |

62,8 ± 0,16 р 1 <0,05 |

84,7 ± 0,14 р 1 <0,01 |

84,5 ± 0,14 |

84,6 ± 0,14 р<0,01 |

|

Диско-эхиноциты, % |

31,5 ± 0,16 |

23,4 ± 0,12 р 1 <0,05 |

11,2 ± 0,16 р 1 <0,01 |

11,3 ± 0,10 |

11,2 ± 0,17 р<0,01 |

|

Сфероциты, % |

12,8 ± 0,12 |

9,9 ± 0,14 р 1 <0,05 |

2,3 ± 0,12 р 1 <0,01 |

2,2 ± 0,09 |

2,2 ± 0,05 р<0,01 |

|

Сферо-эхиноциты, % |

3,1 ± 0,06 |

3,0 ± 0,09 р 1 <0,05 |

1,4 ± 0,08 р 1 <0,01 |

1,7 ± 0,08 |

1,6 ± 0,05 р<0,01 |

|

Биполярные формы, % |

1,0 ± 0,05 |

0,9 ± 0,07 р 1 <0,05 |

0,4 ± 0,05 р 1 <0,01 |

0,3 ± 0,06 |

0,4 ± 0,02 р<0,01 |

|

Сумма активных форм, % |

48,4±0,17 |

37,2 ± 0,18 р 1 <0,05 |

15,3 ± 0,11 р 1 <0,01 |

15,5 ± 0,09 |

15,4 ± 0,16 р<0,01 |

|

Число тромбоцитов в агрегатах, % |

11,2 ± 0,04 |

9,7 ± 0,09 р 1 <0,05 |

6,3 ± 0,05 р 1 <0,01 |

6,4 ± 0,06 |

6,5 ± 0,07 р<0,01 |

|

Число малых агрегатов по 2–3 тр. на 100 сво-боднолежащих тромбоцитов |

12,0 ± 0,13 |

10,0 ± 0,11 р 1 <0,05 |

3,1 ± 0,06 р 1 <0,01 |

3,0 ± 0,10 |

3,1 ± 0,03 р<0,01 |

|

Число средних и больших агрегатов по 4 и более тр. на 100 свободнолежа-щих тромбоцитов |

4,6 ± 0,07 |

3,2 ± 0,07 р 1 <0,05 |

0,14 ± 0,03 р 1 <0,01 |

0,15 ± 0,06 |

0,14 ± 0,03 р<0,01 |

Уже через 4 нед. терапии у больных отмечена позитивная динамика ВАТ, углубившаяся к 4 мес. наблюдения. При этом в крови пациентов отмечено нарастание в эти сроки количества дискоидных форм кровяных пла- стинок до 84,7±0,14 % при сохрании данного показателя к 52 нед. терапии на уровне 84,5±0,14 %. Это сочеталось со снижением суммы всех форм активированных тромбоцитов с 48,4±0,17 % до 15,3±0,11 % к 16 нед.

терапии за счет уменьшения всех их разновидностей (диско-эхиноцитов, сфероцитов, сферо-эхиноцитов и биполярных форм). При этом количество свободно циркулирующих в крови малых, средних и больших тромбоцитарных агрегатов также уменьшилось, выйдя на уровень контроля к 4 мес. лечения с одновременной нормализацией числа тромбоцитов, вовлеченных в агрегаты (6,3±0,05 %).

Таким образом, аторвастатин способен стабильно оптимизировать агрегацию тромбоцитов у больных АГ с дислипидемией уже через 16 нед. терапии за счет нормализации механизмов, ее обеспечивающих.

Регулярный прием аторвастатина в течение 16 нед. эффективно корректирует липидный профиль у больных АГ с дислипидемией. Это сопровождается достоверным ослаблением ПОЛ в плазме, что, несомненно, позитивно влияет на поверхность тромбоцитов при АГ с дислипидемией. Все это обеспечивает оптимизацию ПОЛ в самих тромбоцитах, создавая условия для нормализации активности ферментных систем кровяных пластинок и рецепторов на их поверхности. Достигнутая выраженная позитивная динамика адгезивной и агрегационной активности кровяных пластинок обусловлена нормализующим влиянием аторвастатина на интенсивность ПОЛ, количество ХС в мембранах кровяных пластинок и функциональные возможности их ферментной системы обмена арахидоновой кислоты со стабильной нормализацией в них тромбоксанообразования. Удлинение времени развития АТ под влиянием ристомицина у больных, принимавших аторвастатин, может объясняться снижением в их крови уровня адгезивной молекулы – фактора Виллебранда, благодаря понижению его выработки в стенке сосудов. Нарастание в результате лечения резистентности тромбоцитов к перекиси водорода, зарегистрированное по повышению длительности АТ с Н2О2, указывает на возросшую в них активность системы антиокисления и, в частности, каталазы и супероксиддисмутазы, что было подтверждено прямым исследованием динамики их активности в кровяных пластинках.

Сохранение до конца наблюдения достигнутой к 16 нед. терапии нормализации агрегации тромбоцитов указывает на необходимость длительного применения аторвастатина у больных АГ с дислипидемией, что позволит стабильно поддерживать у данной категории больных агрегационную способность кровяных пластинок на оптимальном уровне.

Выводы

OF THE ARTERIAL HYPERTENSION WITH DYSLIPIDEMIA AGAINST HYPOLIPIDEMICHESKY THERAPY

I.N. Medvedev1, I.A. Skorjatina2

1Kursk Institute of Social Education (branch of) Russian State Social University, 2Regional clinical TB dispensary city Kursk

Список литературы Агрегационная активность тромбоцитов у больных артериальной гипертонией с дислипидемией на фоне гиполипидемической терапии

- Волчегорский, И.А. Экспериментальное моделирование и лабораторная оценка адаптивных реакций организма/И.А. Волчегорский, И.И. Долгушин, О.Л. Колесников. -Челябинск, 2000. -167 с.

- Гаврилов, В.Б. Спектрофотометрическое определение содержания гидроперекисей липидов в плазме крови/В.Б. Гаврилов, М.И. Мишкорудная//Лабораторное дело. -1983. -№3. -С. 33-36.

- Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации. Разработаны Комитетом экспертов ВНОК (IV пересмотр)//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2009. -№6 (Прил. 3). -58 с.

- Диагностика и лечение артериальной гипертонии. Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и Всероссийского научного общества кардиологов (третий пересмотр)//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2008. -№6 (Прил. 2). -32 с.

- Ермолаева, Т.А. Программа клиниколабораторного обследования больных тромбоцитопатиями/Т.А. Ермолаева, О.Г. Головина, Т.В. Морозова. -СПб., 1992. -25 с.

- Колб, В.Г. Справочник по клинической химии/В.Г. Колб, В.С. Камышников. -Мн.: Беларусь, 1982. -367 с.

- Кубатиев, А.А. Перекиси липидов и тромбоз/А.А. Кубатиев, С.В. Андреев//Бюллетень экспериментальной биологии. -1979. -№5. -С. 414-417.

- Лечение дислипидемии у больных с артериальной гипертонией/И.Е. Чазов и др.//Территориальный архив. -2007. -№4 (79). -С. 53-57.

- Медведев, И.Н. Внутрисосудистая активность тромбоцитов у больных артериальной гипертонией с дислипидемией на фоне флувастатина/И.Н. Медведев, И.А. Скорятина//Вестн. РУДН. Сер. Медицина. -2010. -№1. -С. 81-87.

- Чевари, С. Определение антиоксидантных параметров крови и их диагностическое значение в пожилом возрасте/С. Чевари, Т. Андял, Я. Штренгер//Лабораторное дело. -1991. -№10. -С. 9-13.

- Шитикова, А.С. Метод определения внутрисосудистой активации тромбоцитов и его значение в клинической практике/А.С. Шитикова, Л.Р. Тарковская, В.Д. Каргин//Клиническая и лабораторная диагностика. -1997. -№2. -С. 23-35.

- Шитикова, А.С. Визуальный микрометод исследования агрегации тромбоцитов//Гемостаз. Физиологические механизмы, принципы диагностики основных форм геморрагических заболеваний/А.С. Шитикова; под ред. Н.Н. Петрищева, Л.П. Папаян. -СПб., 1999. -С. 49-53.

- Fridwald, W.T. Estimation of the concentration of low density lipoprotein cholesterol in plasma without use of the preparative ultracentrifuge/W.T. Fridwald, R.T. Levy, D.S. Fredrichson//Clin. Chem. -1972. -№l (18). -P. 499-502.