Агроэкологическая оценка аграрного землепользования как основа повышения его устойчивости

Автор: Бунин Александр Андреевич, Лисовская Юлия Сергеевна, Татаринцев Владимир Леонидович, Татаринцев Леонид Михайлович, Шостак Мария Михайловна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

Проведена комплексная агроэкологическая оценка состояния агроландшафтов засушливой степи Алтайского края, которая является аграрно значимой территорией и включает в себя девять муниципальных районов. Дана оценка природно-ресурсному потенциалу и экологическому состоянию территории. Выявлено, что особенности ландшафтов и ресурсный потенциал исследуемой территории определяют ее как неустойчивую, а аграрное землепользование должно базироваться на системе почвозащитных мероприятий, направленных на уменьшение эрозионных процессов (дефляция), почти повсеместно проявляющихся на сельскохозяйственных угодьях. Анализ структуры посевных площадей показал, что ведущее место занимают зерновые и зернобобовые, кормовые культуры варьируют по районам больше всего, структура ориентирована на получение коммерческой выгоды и не учитывает качественное состояние угодий, а также экологические требования. В системе севооборотов доминирует яровая пшеница, что является причиной постоянно снижающегося плодородия почвы. Необходимым элементом, направленным на сохранение экологической устойчивости засушливой степи, должен стать экологический каркас территории, рассчитанный с учетом степени распаханности, доли полезащитных насаждений, доли антропогенно измененных элементов, коэффициента состояния ландшафта, дефляционной опасности пашни и других показателей, направленных на приближение структуры агроландшафтов к естественным ландшафтам. Проведенная оптимизация аграрного землепользования в засушливой степи Алтайского края потребует изменения структуры земельного фонда административных районов, структуры земель сельскохозяйственного назначения, посевных площадей и севооборотов, что приведет к уменьшению антропогенной нагрузки, а также себестоимости продукции, производимой на 1 га, и тем самым повысит его устойчивость.

Агроландшафт, агроэкологическая оценка земель, аграрное землепользование, устойчивость аграрного землепользования, структура посевных площадей, алтайский край

Короткий адрес: https://sciup.org/140256925

IDR: 140256925 | УДК: 631.95:332.3 | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-4-80-86

Текст научной статьи Агроэкологическая оценка аграрного землепользования как основа повышения его устойчивости

Alexander A. Bunin

Yuliya S. Lisovskaia

Postgraduate Student, Department of Economic Geography and Cartography, Altai State University, Barnaul, Russia

Vladimir L. Tatarintsev

Dr. of Agric. Sci., Professor, Department of Economic Geography and Cartography, Altai State University, Barnaul, Russia

Leonid M. Tatarintsev

Dr. of Biol. Sci., Professor, Department of Land Management, Land and Urban Cadastre, Altai State Agrarian University, Barnaul, Russia

Maria M. Shostak

Postgraduate Student, Department of Economic Geography and Cartography, Altai State University, Barnaul, Russia

AGROECOLOGICAL ASSESSMENT OF AGRARIAN LAND USE AS A BASIS TO INCREASE ITS SUSTAINABILITY

Research has carried out a comprehensive agroecological assessment of the agrolandscapes state of the arid steppe of Altai Krai, which is an agrarian significant territory and includes nine municipal district. It has assessed the natural resource potential and the ecological state of the territory. It was revealed that the features of the landscapes and the resource potential of the study area determine it as unstable, and agricultural land use should be based on a system of soil protection measures aimed at reducing erosion processes (deflation), which are almost universally manifested on agricultural land. The structure of cultivated areas analysis showed that the leading place is occupied by cereals and legumes, fodder crops vary by region the most, the structure is focused on obtaining commercial benefits and does not take into account the quality of the land, as well as environmental requirements. The crop rotation system is dominated by spring wheat, which is the reason for the constantly decreasing soil fertility. An essential element aimed at preserving the ecological stability of the arid steppe should be the ecological framework of the territory, calculated taking into account the degree of plowed-up, the share of field-protective plantations, the share of anthropogenically modified elements, the coefficient of the landscape state, the deflationary hazard of arable land and other indicators aimed at bringing the structure of agricultural landscapes to natural landscapes. The optimization of agricultural land use conducted in the arid steppe of Altai Krai will require changes in the structure of the land fund of administrative regions, the structure of agricultural land, sown areas and crop rotations, which will lead to a decrease in anthropogenic load, as well as the cost of production per hectare, and thereby increase its sustainability.

Введение. Перспективные направления экономического развития РФ [1] связаны с организацией инновационного аграрного землепользования по пути ухода от экстенсивного агропроизводства, улучшения качества и увеличения экспорта сельскохозяйственного сырья и продукции. Методологические и практические аспекты по моделированию и организации культурных ландшафтов (агроландшафтов) освещены во многих работах российских ученых [2–5]. Однако работ, посвященных организации устой- чивого землепользования на аграрно значимой территории засушливой степи Алтайского края, единицы [6–10], они выполнялись в разные временные лаги, для разных целей, и их явно недостаточно.

Цель исследования. Агроэкологический анализ территории засушливой степи Алтайского края, являющийся основой для моделирования и организации устойчивого аграрного землепользования.

Объекты и методы исследования. Объектом нашего исследования является территория засушливой степи Алтайского края в границах землепользований следующих административных районов: Бурлинский, Хабарский, Немецкий национальный, Суетский, Благовещенский, Родинский, Волчихинский, Егорьевский, Рубцовский. Методологической основой стал системный подход, применяемый в изучении динамических сложных систем, к которым относятся агроландшафты. Также использованы исторический и абстрактно-логический методы, анализа и синтеза. При изучении зависимостей в ландшафтах применяли эколого-ландшафтный метод, для систематизации количественных и качественных характеристик угодий – картографический метод.

Результаты исследования и их обсуждение. Подзона засушливой степи приурочена в основном к Восточно-Кулундинской подпровинции Кулундинской низменной равнины [11]. Протяженность подзоны с севера на юг более 300 км, а с запада на восток варьирует от 40 до 100 км. Подзона включает девять административных районов: Бурлинский, Хабарский, Немецкий национальный, Суетский, Благовещенский, Родинский, Волчихин-ский, Егорьевский, Рубцовский. Общая площадь засушливой степи составляет почти 24 тыс. км2. Состав земельного фонда административных районов засушливой степи по категориям представлен в таблице 1.

Таблица 1

|

Категория земель |

Административный район* |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

|

Земли сельскохозяйственного назначения |

241,6 |

249,9 |

138,3 |

103,2 |

253,2 |

302,3 |

203,8 |

124,2 |

271,1 |

|

Земли населенных пунктов |

2,4 |

4,3 |

1,9 |

1,7 |

7,5 |

5,9 |

3,3 |

5,4 |

5,1 |

|

Земли промышленности |

1,9 |

0,9 |

0,3 |

0,2 |

46,2 |

0,6 |

0,4 |

1,0 |

3,7 |

|

Земли особо охраняемых территорий и объектов, га |

8 |

44 |

– |

– |

– |

– |

4 |

78 |

20 |

|

Земли лесного фонда |

4,7 |

19,6 |

2,7 |

5,4 |

6,4 |

1,2 |

146,1 |

114,9 |

38,1 |

|

Земли водного фонда |

19,7 |

4,6 |

– |

0,1 |

54,1 |

1,8 |

4,3 |

0,1 |

8,2 |

|

Земли запаса, га |

4,4 |

1,3 |

– |

0,2 |

2,0 |

– |

1,5 |

0,2 |

4,3 |

|

Общая площадь |

274,6 |

280,6 |

143,2 |

110,8 |

369,4 |

311,8 |

359,4 |

245,8 |

330,5 |

* Здесь и далее: 1 - Бурлинский; 2 - Хабарский; 3 - Немецкий национальный; 4 - Суетский; 5 - Благовещенский; 6 – Родинский; 7 – Волчихинский; 8 – Егорьевский; 9 – Рубцовский.

Распределение земельного фонда районов по категориям, тыс. га

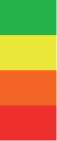

При покомпонентном анализе природных особенностей засушливой степи выделено 24 ландшафтных местности. Их взаимосвязь обеспечивает устойчивость природной геосистемы. Для каждого административного района установлена структура местностей с определением площади местности и их доли от общей площади муниципального образования. Доля каждой местности выражена в форме доли от единицы. Площадь района принята за единицу. Рассчитанная нами средневзвешенная доля по району используется в качестве показателя оценки устойчивости ландшафта или агроландшафта. На рисунке 1 приведена картосхема комплексной оценки устойчивости землепользований административных районов засушливой степи.

Рис. 1. Устойчивость территорий административных районов засушливой степи: 1 – весьма устойчивые; 2 – среднеустойчивые; 3 – слабоустойчивые; 4 – очень неустойчивые

весьма устойчивые среднеустойчивые слабоустойчивые очень неустойчивые

Таким образом, самыми высокоустойчивыми землепользованиями являются те, что расположены на возвышенных лессовых равнинах. Северные районы засушливой степи, отличающиеся преобладанием низменных плоских и плоскозападинных равнин аллювиального генезиса с высоким распространением супесчаных и легкосуглинистых отложений, подстилаемых песками, по устойчивости территории значительно ниже.

В таблице 2 приведена структура земель сельскохозяйственного назначения по административным районам. Землепользования муниципальных районов крайне неоднородны. Так, например, площадь земель сельскохозяйственного назначения варьирует от 103,2 тыс. га в Су-етском районе и до 302,3 тыс. га в Родинском. Изменяется и степень распаханности по районам – от 35 до 86 % (Благовещенский и Немецкий соответственно). Доля кормовых угодий от общей площади района колеблется от 7 до 31 % в Немецком и Бурлинском районах соответственно.

Таблица 2

|

Вид угодий |

Административный район |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Общая площадь |

241,6 |

249,9 |

138,3 |

103,2 |

253,2 |

302,3 |

203,8 |

124,2 |

271,1 |

|

Сельскохозяйственные угодья |

212,8 |

227,4 |

133,3 |

95,7 |

221,2 |

289,4 |

189,8 |

117,6 |

253,1 |

|

Пашня |

126,2 |

151,9 |

123,4 |

62,5 |

127,8 |

228,7 |

153,3 |

96,7 |

139,5 |

|

Залежь |

1,4 |

1,0 |

– |

– |

3,2 |

– |

– |

– |

29,0 |

|

Многолетние насаждения |

– |

– |

0,05 |

– |

0,3 |

0,2 |

0,4 |

0,4 |

0,8 |

|

Сенокосы |

18,2 |

17,4 |

0,9 |

11,6 |

26,4 |

4,3 |

5,3 |

2,8 |

14,9 |

|

Пастбища |

66,9 |

57,1 |

8,9 |

21,6 |

63,5 |

56,1 |

30,8 |

17,7 |

69,0 |

|

Под древеснокустарниковой растительностью |

4,3 |

2,5 |

1,8 |

1,3 |

5,6 |

7,1 |

3,2 |

2,4 |

8,1 |

|

Из них защитного значения |

3,5 |

1,1 |

1,7 |

1,0 |

4,8 |

7,1 |

3,1 |

2,3 |

3,6 |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Под водными объектами |

4,6 |

0,1 |

0,5 |

0,2 |

2,3 |

0,2 |

0,1 |

0,6 |

0,6 |

|

Земли застройки |

0,9 |

1,2 |

1,0 |

0,4 |

0,07 |

– |

0,6 |

1,0 |

1,8 |

|

Под дорогами |

1,5 |

2,3 |

0,7 |

0,6 |

1,6 |

1,5 |

2,0 |

0,6 |

2,1 |

|

Болота |

5,2 |

9,6 |

0,2 |

1,7 |

6,1 |

0,5 |

1,8 |

0,8 |

1,5 |

|

Нарушенные земли |

– |

– |

0,02 |

– |

0,03 |

0,1 |

– |

– |

0,1 |

|

Прочие |

12,4 |

6,8 |

0,8 |

3,3 |

16,3 |

3,6 |

6,3 |

1,2 |

3,7 |

Распределение земель сельскохозяйственного назначения по административным районам, тыс. га

Произведенные нами расчеты свидетельствуют о том, что землепользования районов в целом, и территории агроландшафтов в частности, несбалансированы по соотношению антропогенно измененных и природных элементов ландшафта. Наибольший дисбаланс отмечен на сельскохозяйственных землях. В земельном фонде муниципальных районов доля природных элементов колеблется от 10 % в Немецком до 57 % в Егорьевском районе. При анализе агроландшафтов на долю природных элементов в Немецком районе приходится всего 9 %, а в Рубцовском – 46 %. Отношение природных элементов к антропогенно измененным элементам (или коэффициент состояния) изменяется в интервале 0,12–1,31 для районов и 0,10–0,84 – для агроландшафтов. Если коэффициент состояния находится в интервале 1–3, то территория относится к условно устойчивой. Для устойчивых природных ландшафтов величина коэффициента превышает 3.

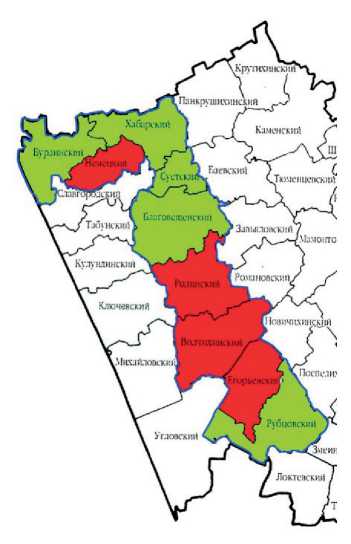

В засушливой степи наиболее распространенным негативным процессом является дефляция

[12]. Картосхема распределения дефляционно опасных сельскохозяйственных угодий по административным районам представлена на рисунке 2. Исследуемая территория отличается «очень высокой» (89–94 %) и «высокой» долей дефляционно опасных сельскохозяйственных угодий (пашня, сенокос, пастбище). К первой группе отнесены Немецкий, Родинский, Волчихинский и Егорьевский районы, ко второй – остальные пять районов. Анализ показал, что Рубцовский район входит в группу районов с «очень низкой» долей дефлированной пашни, Суетский относится к группе районов со «средней» долей, остальные семь районов попали в градацию с «очень высокой» долей дефлированной пашни. В этих районах сосредоточено более 96 % площади дефлированной пашни зоны засушливой степи. Сенокосы и пастбища также в разной степени подвержены дефляционно опасным процессам. Так, например, на долю дефляционно опасных сенокосов в Рубцовском районе приходится 22 %, а в Егорьевском – 95 %.

Доля дефляционно опасных

сельскохозяйственных угодий

60-80% (высокая)

80% (очень высокая)

Рис. 2. Схема распределения доли дефляционно опасных сельскохозяйственных угодий по административным районам

Как известно, видовое разнообразие агроценозов определяется структурой посевных площадей. В структуре посевных площадей исследуемой территории преобладают зерновые и зернобобовые культуры, которые занимают по районам от 40 до 74 %. Доля технических культур, в основном это подсолнечник, изменяется в посевах от 8 % в Хабарском районе до 23 % в Суетском. В зависимости от потребностей и сложившегося уклада хозяйствования очень сильно по районам варьируют площади, занятые кормовыми культурами. Около 40 % площади занято кормовыми культурами в Бурлинском районе и 34 % – в Немецком, в остальных районах доля кормовых составляет от 6 до 13 % посевов. Также имеется незасеянная пашня, доля которой, в зависимости от административного района, колеблется от 8 до 55 %. В результате сложившейся структуры посевных площадей коэффициент дефляционной опасности возрастает по мере роста площади паров и посевов подсолнечника и уменьшается вследствие увеличения доля залежи и многолетних трав.

Хотелось бы отметить, что сложившаяся структура посевных площадей заимствована из систем земледелия и проектов землеустройства колхозов и совхозов, которые реализовывались в 70-х годах прошлого столетия. Она не учитывает качественное состояние сельскохозяйственных угодий, материальную обеспеченность современных землепользователей, экологические требования, закрепленные законодательно, а также нужды и потребности покупателей сельскохозяйственного сырья и продукции.

Продуктивность господствующего агроценоза, в котором превалирует одна культура – яровая пшеница, оценивается по годовому количеству биомассы, образуемой в биосистеме. В сформированном в засушливой степи агроландшафте это количество составило в среднем за 17 лет 3 т/га, при колебаниях от 1,1 до 5,2 т/га. Тогда как в естественных фитоценозах на этой территории величина первичной продукции колеблется от 0,5 до 8,0 т/га [9] при среднеарифметическом значении 2,5 т/га. Таким образом, продуктивность господствующего агроценоза на 0,5 т/га выше, чем в природных ландшафтах. Но следует учитывать то обстоятельство, что часть фитомассы (около 30 %), продуцируемой в агроценозе, в виде готовой продукции изымается из геосистемы, постоянно снижая почвенное плодородие, тогда как в естественных фитоценозах, напротив, происходит его прирост.

На основании агроэкологической оценки землепользования засушливой степи нами произведен эколого-экономический анализ эффективности существующих севооборотов по выходу валовой продукции растениеводства в расчете на 100 га.

Севооборот с чистым паром на условные 100 га производит продукцию в современных средних ценах на 612 тыс. руб., с занятым паром – на 620,4 тыс. руб., а зернопаротравяной севооборот оценивается на 408,1 тыс. руб. Очевидно, что последний севооборот менее коммерчески выгоден и от него следует отказаться. Однако это мнение ошибочно, так как экологический ущерб, наносимый зернопаровым севооборотом за счет потерь гумуса, составляет 115,9 тыс. руб. Занятый пар компенсирует экологический ущерб, в то время как зернопаротравяные севообороты еще больше повышают плодородие почвы, а возмещение экологического ущерба не требует дополнительных затрат. Таким образом, при культивировании зернопаротравяных севооборотов для получения продукции на 100 тыс. руб. необходимо 7 га пашни, в зернопаровых севооборотах с занятым паром – 14,7 га, а в зернопаровых – 20 га, при этом показатель землеемкости, как показатель эффективности использования земельных ресурсов, увеличивается почти в три раза.

Заключение . В результате исследования, связанного с агроэкологической оценкой аграрного землепользования в засушливой степи Алтайского края, установлено, что территории требуется оптимизация агроландшафтов. Изменения касаются структуры земельного фонда административных районов, структуры земель сельскохозяйственного назначения, структуры посевных площадей, системы севооборотов. В структуре земельного фонда муниципальных районов, расположенных территориально, в засушливой степи необходимо уменьшить площади земель сельскохозяйственного назначения на 14,5 тыс. га, увеличить площади земель промышленности на 12,4 тыс. га, с выделением дополнительных площадей под населенные пункты (2,1 тыс. га).

Также необходимо изменить соотношение угодий по административным районам. Эти изменения предполагают увеличение площади полезащитных лесных полос (12,7 тыс. га), уменьшение площади пашни на 129,7 тыс. га с переводом ее в залежь (114,1 тыс. га) и сенокосы (3,1 тыс. га). Кроме того, предусмотрено структурирование агроценозов, чередующихся в зернопаровых, зернопаротравяных и почвозащитных севооборотах, которое будет направлено на увеличение площадей (на 164 тыс. га), занятых под многолетними травами. Введение в структуру севооборотов многолетних трав будет способствовать повышению противодефляцион-ной устойчивости агроландшафтов, обеспечивать воспроизводство органического вещества и биогенных элементов питания растений, положительно влиять на карбоновый след, связанный с производством сельскохозяйственного сырья и продукции.

Список литературы Агроэкологическая оценка аграрного землепользования как основа повышения его устойчивости

- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 01.12.2016, № 642). URL: http:// base.garant.ru/71551998.

- Бадмаева Ю.В., Бадмаева С.Э., Татаринцев В.Л. и др. Охрана сельскохозяйственных угодий ЗАО «Новоселовское» Красноярского края на основе эколого-ландшафтного зонирования // Вестник КрасГАУ. 2018. № 5. С. 329-334.

- Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географического районирования. М.: Высшая школа, 1965. 193 с.

- Кирюшин В.И. Экологизация земледелия и технологическая политика. М.: Изд-во МСХА, 2000. 473 с.

- Мильков Ф.Н. Физическая география. Учение о ландшафтах и географическая зональность. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1986. 235 с.

- Боронина Н.Ю., Ещенко С.И., Татаринцев В.Л. и др. Охрана сельскохозяйственных угодий в сухостепной Кулунде // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2018. № 11 (169). С. 42-49.

- Бочаров С.Н., Татаринцев В.Л., Татаринцев Л.М. Эколого-экономическая оценка сельскохозяйственного землепользования Алтайского края с целью увеличения его продуктивности // Вестник КрасГАУ. 2020. № 1. С. 18-26.

- Каштанов А.Н., Лисецкий Ф.Н., Швебс Г.И. Основы ландшафтно-экологического земледелия. М.: Колос, 1994. 327 с.

- Панфилов В.П. Физические свойства и водный режим почв Кулундинской степи. Новосибирск: Наука, 1973. 259 с.

- Татаринцев В.Л., Татаринцев Л.М., Мацю-ра А.В. и др. Организация устойчивого сельскохозяйственного землепользования в Алтайском крае с применением ландшафтного анализа // Устойчивое развитие горных территорий. 2020. Т. 12, № 3. С. 339-349.

- Атлас Алтайского края. М.; Барнаул, 1978. 222 с.

- Бунин А.А., Зырянов А.А., Мягкий П.А. и др. Зональные и внутризональные особенности развития эрозии и дефляции в Алтайском крае // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2017. № 2 (148). С. 29-37.