Аэрокосмический мониторинг динамики загрязнения территории отходами йодо-бромного предприятия

Автор: Исматова Х.Р., Каримли Г.Э., Хасаева С.Г.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Естественные науки

Статья в выпуске: 1 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрены и приведены результаты картирования динамики загрязнений территорий отработанными отходами деятельности йодо-бромного предприятия. Выполнен анализ всех взаимосвязанных факторов с помощью ГИС-технологий. По разновременным изображениям были созданы карты динамики загрязнения отработанными йодо-бромными водами участка территории на йодо-бромном месторожденнии. Установлено, что загрязнение обширной территории происходит в результате утечки из выводящего йодо-бромные отходы канала и деятельности йодо-бромных добывающих скважин.

Мониторинг, космоснимки, дешифровка снимков

Короткий адрес: https://sciup.org/14131795

IDR: 14131795 | УДК: 504.062, | DOI: 10.33619/2414-2948/110/08

Текст научной статьи Аэрокосмический мониторинг динамики загрязнения территории отходами йодо-бромного предприятия

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 504.062; 504.064.

Для йодного производства серьезной проблемой является удаление отработанных рассолов, количество которых на предприятиях йодо-бромной промышленности исчисляется многими миллионами кубометров в год [1]. Например, в СНГ, в середине 1990-х гг., годовой сброс стоков йодо-бромными заводами, перерабатывающих подземные воды, оценивался в 137 км3. Эти отработанные рассолы, содержащие более 17 млн. т солей, сбрасывались

(нередко без какой-либо очистки) в р. Каму, в пески Кара-Кумов и Каспийское море, закачивались в пласт [1, 4].

Отработанные рассолы содержат все компоненты, бывшие в исходных буровых водах, только концентрации йода (и брома, если он также извлекался) в них значительно ниже, причем эти элементы в значительной части находятся в свободном состоянии — в виде Br 2 и I 2 . В отработанных рассолах содержится 0,004-0,005 кг/м3 йода в виде I 2 и I- (примерно поровну), брома — 0,10-0,12 кг/м3 (примерно поровну между Br 2 и Br- ) [1].

Отработанные рассолы имеют кислую реакцию (рН=2-2,5), титруемая кислотность 2-3 мг-экв/л. Обезвреживание отработанных рассолов сводится к восстановлению свободных галогенов и последующей нейтрализации. Для восстановления обычно используется тиосульфит натрия в виде водного раствора. Для добычи йода пробуриваются сотни скважин, из которых выкачивается йодсодержащая вода и в которые закачиваются отработанные рассолы. Закачка производится с помощью насосов высокого давления. В водах содержатся нефть, окисное железо, включая коллоидный гидроксид железа, йод, различные соли и другие вещества. Отработанные рассолы завода нередко прорывают земляные дамбы прудов-накопителей и загрязняют окружающую среду в том же почву [2, 3, 5].

Исследуемая территория — это йодо-бромное месторождение на побережье Каспийского моря в районе Нефтчала. В 1927 г при бурении нефтяных скважин одна из скважин дала соленый фонтан с нефтью с глубины 50 м [6, 7]. В ходе анализа выяснилось, что в этой воде содержится йод. После этого в этих районах были обнаружены богатые запасы йода. В те годы был построен первый йодный завод в виде колодца. 28 апреля 1931 г первая продукция — 1500 кг Нефтчалинского йода была отправлена в Баку, а оттуда перевезена в Москву. 1 мая 1932 г в поселке имени 26 бакинских комиссаров — нынешнем селе Миргурбанлы, был построен и сдан в эксплуатацию Йодный завод имени «1 Мая». В 1950-1955 гг на побережье Каспийского моря были открыты новые месторождения йодобромных вод. Позже, в 1984 г, на побережье Каспия был построен и введен в эксплуатацию новый йодобромный завод, в 4 раза более мощный, чем предыдущий. После распада Советского Союза из-за известных экономических и политических проблем этот завод также был парализован, и только с 2004 г здесь на этой базе велись строительномонтажные работы. В 2007 г ООО «Азер-Йод» официально начал свою деятельность. Произведенные здесь технический йод, кристаллический йод и соли бромистого железа пользуются успехом на Азербайджанском и зарубежном рынках .

После возобновления деятельности йодо-бромного месторождения мониторинг этой территории особенно актуален в связи с загрязнением территории в больших размерах. На космических снимках после 2007 г ландшафты на исследуемой территории представлены искусственными прудами-накопителями и прилегающими к ним участками образованных водоемов и подтопляемых земель. В результате функционирования месторождения и перерабатываемых предприятий на территории имеются множество коллекторов, дренажных сетей, выводящих каналов. При этом вдоль напорных коллекторов завода, между нагнетательными скважинами и сетью дренажных каналов происходит утечки и разлив по территории загрязнённых йодо-бромных вод.

Накопление здесь специфических химических элементов, свойственных технологическим процессам на йодо-бромном заводе, объясняется непрерывностью поступления стоков отработанных вод в пруд-накопитель и перетеканием их во вновь образованные водоемы. В настоящее время наблюдается тенденция увеличения площади занятых заливными (заболоченными и засоленными) землями.

Материалы и методы

Исходной информацией для проведения мониторинга динамики загрязнения территории посредством наблюдения утечки из выводящего канала от йодо-бромного завода являются следующие материалы:

-

1. Космические изображения, полученные из сайта Gooole Earth (2007 г, 2020 г).

-

2. Космический снимок со спутника RapidEYE (2017 г).

-

3. Топографические карты масштаба 1:100000.

Проводилась обработка разновременных космических снимков и построения векторных карт для определения площади загрязнённых территорий. В результате утечки и разливов отработанных йодо-бромных отходов из выводящего канала. Обработка исходной информации и создание карт проводится с помощью геоинформационных технологий. Рассматривался пример динамики загрязнения территории в случае утечки и разливов из выводящего канала с завода и втекает в Мугань-Сальянский канал, который в свою очередь выносит воды в Каспийское море.

Результаты и их обсуждение

Анализ снимков позволяет выделить конкретные участки, где видимы признаки загрязнения или других изменений окружающей среды, связанных с отработанными водами. Если проводились мероприятия по очистке или ремедиации загрязненной территории, сравнение снимков разных лет может показать, насколько успешными были эти меры. Полученные данные могут служить основой для разработки и реализации стратегий управления окружающей средой, включая дальнейшие мероприятия по охране и восстановлению загрязненных участков. Все эти аспекты помогают организациям и властям лучше понять масштабы проблемы загрязнения и принять эффективные меры по ее устранению или минимизации.

На Рисунке 1 показана место разрыва канала и утечки отходов переработки йодо-бромных вод,которые вытекают за пределы канала. По изображению 2007 г наблюдается, что канал находится на стадии построения и имеет несколько разрывов. На Рисунке 1 красным пунктиром показано место утечки из разрыва канала в 2007 г. На Рисунке 2 показано состояние загрязнения прилежащих к каналу земель на 2007 г.

Рисунок 1. Место разрыва канала и утечки отходов переработки йодо-бромных вод

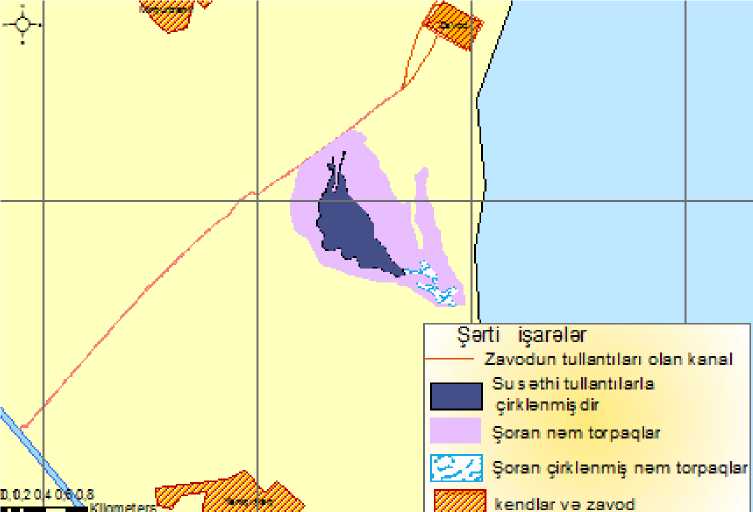

Рисунок 2. Загрязнение прилежащих к каналу земель вследствие утечки и разлива 2007 г.

С помощью инструментов ГИС составлена карта загрязнённых территорий (Рисунок 3).

Дешифрирование снимка показывает процесс засоления, которое является следствием утечки из канала отработанных йодо-бромных рассолов. А литературные данные дают возможность утверждать, что имеется также и химическое загрязнение данной территории. Разлив из канала отработанных йодо-бромных вод по изображению 2017года (Рисунок 3).

Рисунок 3. Карта разлива по изображению 2017 г

На рис. 3 фиксируется обширная площадь заболоченной водной поверхности и распространение процесса засоления на большую площадь, чем по снимку 2007 года. Очевидно, эта ситуация говорит о том, что процесс добычи и переработки в 2017 году более интенсивен,чем в 2007 году. Можно предположить, что с 2007 года произошли значительные изменения на заболоченной водной поверхности, включая распространение процесса засоления на большую площадь. Сравнение снимков показывает, что зона заболоченной водной поверхности значительно увеличилась. Это может быть связано с изменениями климатических условий, изменением водных режимов или другими факторами, способствующими заболачиванию. Упоминание распространения процесса засоления указывает на то, что водная поверхность стала более соленой. Это может быть вызвано различными причинами, включая увеличение концентрации минеральных солей в воде из-за испарения или других процессов. Заболачивание и засоление могут иметь серьезные экологические последствия для местной флоры и фауны.

После создания векторных карт загрязнённых территорий с помощью инструментов ГИС вычислены площади загрязнённых территорий при утечки и разливов отработанных йодо-бромных рассолов. Площадь по 2007 г составила приблизительно 0,5 км2, по 2017 г приблизительно 1,47 км2, по площади 2020 г — 1,06 км2.

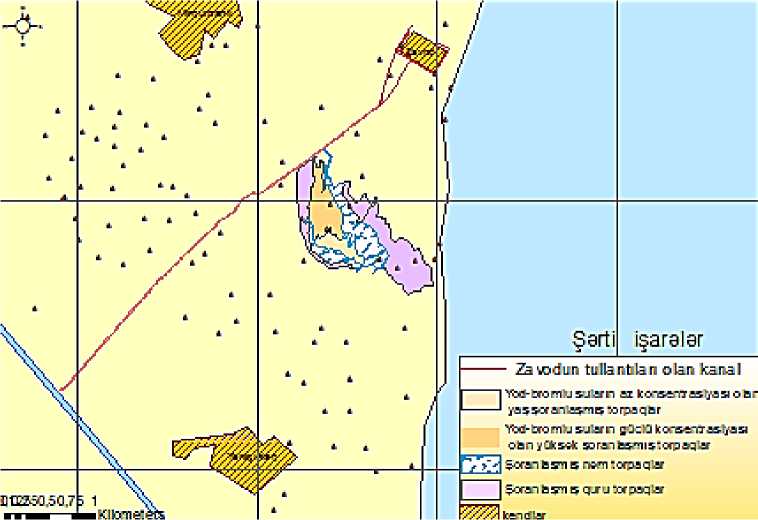

Мониторинг разлива по изображению 2020 г показан на Рисунке 4. После создания векторных карт загрязнённых территорий с помощью инструментов ГИС вычислены площади загрязнённых территорий при утечки и разливов отработанных йодо-бромных рассолов.

Рисунок 4. Карта распространения загрязнения отработанными йодо-бромными водами по изображению 2020 г

Площадь по 2007 году составила приблизительно 0,5км2, по 2017 году приблизительно 1,47 км2, по площади 2020 года -1,06 км2.

Для расчета изменения площади заболоченной водной поверхности по годам можно использовать следующие: В 2007 году площадь составляла приблизительно 0.5 км². В 2017 г площадь увеличилась до приблизительно 1.47 км². В 2020 г площадь снова уменьшилась до приблизительно 1.06 км². Таким образом, изменение площади заболоченной водной поверхности составило: Увеличение на 0.97 км² за период с 2007 г по 2017 г. Уменьшение на 0.41 км² за период с 2017 г по 2020 г. Эти данные могут дать представление о динамике изменений заболоченной водной поверхности за указанный период времени. Таким образом, анализ изменений площади заболоченной зоны показывает, что процессы заболачивания и засоления влияют на окружающую среду, и эти изменения могут иметь важное значение для экологического состояния региона.

Заключение

За десятилетие площадь заболоченной зоны значительно увеличилась на 0.97 км². Это может указывать на ухудшение экологической ситуации и расширение воздействия человеческой деятельности на природные экосистемы. В период с 2017 по 2020 год площадь заболоченной зоны уменьшилась на 0.41 км². Это может свидетельствовать о возможном снижении воздействия или принятии мер по восстановлению и охране природных ресурсов.

Увеличение заболоченной зоны и процесс засоления водной поверхности могут негативно повлиять на местные экосистемы, включая водные ресурсы и биоразнообразие. Это требует внимания со стороны органов управления окружающей средой для разработки и реализации эффективных стратегий управления. Изменения в площади заболоченной зоны указывают на динамическую природу процессов, требующих постоянного мониторинга и детального анализа. Это поможет не только оценить эффективность принимаемых мер, но и предпринять своевременные действия для устойчивого управления природными ресурсами. Таким образом, данные выводы подчеркивают необходимость комплексного подхода к охране окружающей среды и устойчивому управлению природными ресурсами в условиях изменяющегося климата и человеческой деятельности.

Список литературы Аэрокосмический мониторинг динамики загрязнения территории отходами йодо-бромного предприятия

- Ксензенко В. И., Стасиневич Д. С. Химия и технология брома, йода и их соединений. М.: Химия, 1995. 432 с.

- Каспаров С. М., Минчук М. А., Сердюк Н. В., Штутман В. Л. Исследование возможности захоронения промышленных стоков Бакинского йодного завода // Химическая технология и инжиниринг производств неорганических соединений йода, брома и марганца. М.: НИИТЭХИМ, 1989. С. 44-52.

- Овчинников А. И., Титова Г. М., Дубик Н. А. Технологическая оценка йодобромных вод новых месторождений // Совершенствование технологических процессов йодобромной промышленности. М.: НИИТЭХИМ, 1990. С. 3-5.

- Jafarova N. R., Ismatova K. R. Remote Sensing-Based Digital Model of the Absheron Peninsula // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics. 2021. V. 57. №9. P. 1211-1221. EDN: UFQUVL

- Янин Е. П. Источники поступления загрязняющих веществ в реки техногенных ландшафтов // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. 2018. №8. С. 73-171. EDN: XYDQHJ