Аэромоноз карповых рыб в водоёмах с различной техногенной нагрузкой

Автор: Померанцев Д.А.

Статья в выпуске: 5 т.204, 2010 года.

Бесплатный доступ

Мы изучили Aeromonas инфекции паразитарной системы и ее членов (Aeromonas hydrophila, Aeromonas punctata, различные виды рыб и разных возрастов). Основные особенности системы были установлены.

Микробная контаминация, мicrobial contamination, аэромоноз, микробиологические исследования, уровень заболеваемости, летальность

Короткий адрес: https://sciup.org/14287066

IDR: 14287066 | УДК: 639.3.091

Текст научной статьи Аэромоноз карповых рыб в водоёмах с различной техногенной нагрузкой

Учитывая , что в естественных водоемах и водоемах - охладителях установлен высокий уровень микробной контаминации гидробионтов и среды их обитания , в т . ч . и аэромонадами , в них сохраняется угроза вспышечного проявления болезней рыб с вытекающими из этого эпизоотическими и социальными последствиями .

Целью нашей работы было изучить в сравнительном аспекте и динамике функционирование инфекционной паразитарной системы аэромоноза рыб , особенностей его эпизоотического проявления в условиях индустриального рыбоводства .

Материалы и методы исследований . В основу исследований положен комплексный эпизоотологический подход , микробиологические , патоморфологические , гематологические и клинические исследования , все направления эпизоотологической диагностики , методы современной прогностики и статистические методы повышения качества .

Материалом для исследования служили объекты водной среды водоема-охладителя, пробы карповых рыб, результаты многолетних скрининговых исследований ветеринарных лабораторий субъектов Федерации, а также материал, накопленный за многие годы на кафедре эпизоотологии и инфекционных болезней ФГОУ ВПО НГСХА. Производственные эксперименты и мониторинго-скрининговые исследования проводили комиссионно в 2–3х повторностях. Моделирование эпизоотической ситуации осуществляли путем построения линейно-графических и линейно-радианных схем-моделей и их экспертной оценки.

Результаты исследований и обсуждение . В ходе эпизоотологических экспериментов в условиях садков тепловодного рыбоводного хозяйства установили , что в отдельных садках , при высокой плотности посадки карповых рыб , среди годовиков и рыб товарной группы отмечаются случаи поражения боковой поверхности их тела в виде нескольких язв диаметром до 3- х и более см . У отдельных особей рыб отмечено слабое ерошение чешуи в области брюшка , помутнение и покраснение кожных покровов . При патологоанатомическом вскрытии таких рыб устанавливали количество асцидной жидкости желтоватого или розоватого цвета в брюшной полости , кровоизлияния на сердце , печени , незначительную гиперемию заднего отдела кишечника . У отдельных особей кровоизлияния имели место и на поверхности плавательного пузыря . При вскрытии кишечника у отдельных особей обнаружены взрослые цестоды – ботриоцефалы по 3–5 экземпляров .

В садках , где плотность посадки рыб не превышала технологических параметров , вышеописанных случаев заболевания практически не отмечалось .

С целью изучения эпизоотической ситуации по инфекционным болезням рыб в этом рыбоводном хозяйстве провели ретроспективный эпизоотологический анализ за период с 1990 года . При этом проанализировали данные ветеринарной статистики , отчеты о НИР , проведенной Государственным научно - исследовательским институтом озерного и речного хозяйства ( ГосНИОРХ ), данные ветеринарных лабораторных исследований по подтверждению или исключению инфекционных болезней рыб в этом хозяйстве . Установили , что еще в 1992 году специальными исследованиями и комиссионными экспертными оценками среди карповых рыб в садках был официально зарегистрирован аэромоноз . В тоже время это заболевание было установлено у сеголеток толстолобика , белого амура и карпа . В ейских лотках группой экспертов были обнаружены до нескольких сотен экземпляров рыб , у которых имели место беловато - красноватого цвета концы плавников , некрозы мягких тканей плавников . У отдельных особей наблюдалось отторжение брюшных плавников . В этот период была отмечена массовая гибель личинок и мальков . По заключениям экспертов аэромоноз карповых рыб в водоеме - охладителе данного рыбохозяйства с проявлением некроза плавников был расценен как смешанная инфекция , как ассоциативная болезнь в сочетании с эктопаразитозами .

Наличие скрытых форм аэромоноза диагностировали путем применения витальных красителей. В те годы были установлены случаи заболевания аэромонозом канального сомика в форме дермального некроза, возникшего на фоне переуплотнения и кормовых токсикозов, а среди карповых рыб были установлены воспаление плавательного пузыря, с практически тотальным поражением популяции этого вида рыб. Диагностировались ботриоцефалез, сфероспороз, миксоболез, криптобиоз, амфибиоз.

Провели ретроспективный эпизоотологический анализ результатов исследований , проведенных специалистами ГосНИОРХ и ветлаборатории ( табл . 1) и установили , что среди мальков карпа в садках водохранилища диагностировались инфекционные и инвазионные болезни , вызываемые различными возбудителями . Аэромоноз среди других видов патологий занимает особое место . В форме жаберной и плавниковой гнили эта нозоединица регистрировалась от 46,6 до 80% у мелких и от 53,3 до 80% у крупных мальков карпа в различных садках .

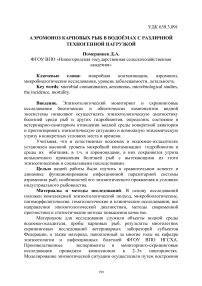

На основании результатов анализа функционирования паразитарных систем разработали их линейно - графические схемы - модели ( рис . 1) и подтвердили , что в условиях садкового хозяйства в тепловодном водохранилище функционируют с различной степенью активности 18 паразитарных систем с вовлечением самых ранних субпопуляций ( мальков ) карпа . Схема - модель разработана впервые .

Методами современной прогностики ( фактографии , экспертных оценок , прямой , косвенной и инверсивной верификации ) установили , что функционирование паразитарной системы дифилоботриоза и аэромоноза происходит фактически в одних и тех же границах в субпопуляции более крупных мальков карпа . Все это косвенно подтверждает их ассоциативное функционирование .

Это подтверждается и результатами анализа вовлеченности карпов - годовиков в функционирование этих паразитарных систем .

С целью изучения характера эпизоотического процесса аэромоноза карпов в базовых хозяйствах провели производственный эпизоотологический эксперимент , задачами которого были уточнить главный этиологический фактор этой инфекции в конкретных условиях места и времени . А также изучить региональный механизм передачи возбудителя в популяции карповых рыб и определить факторы , активизирующие этот механизм .

С этой целью были сформированы на принципах аналогов подопытные ( заболевшие ) и контрольные ( клинически здоровые ) группы рыб одного возраста , одинаковых по массе . С участием специалистов ветеринарной лаборатории изучили у них микробный пейзаж кишечника , а также среды их обитания . Провели серию бактериологических исследований проб из органов и тканей рыб обеих групп . Результаты исследований сгруппировали в специальные таблицы и провели статистическую обработку с использованием приемов современной прогностики и статистических методов повышения качества по Хитоси Кумэ .

-

1. Анализ и экспертная оценка зараженности мальков карпа в садках Черепетского водохранилища ( с учетом данных экспертных

-

2. Сравнительный анализ и экспертная оценка микробного пейзажа кишечника здоровых и больных годовиков карпа в условиях тепловодного хозяйства , 2003–2005 гг .

№ п / п

Группы рыб в эксперименте

Характеристика групп рыб по эпизоотическим показателям

Количество экз .

Возраст

Масса , г .

Результаты исследований , количество микроорганизмов , млн . м . к ./ г .

Всего

Аэромонады

Псевдомонады

Прочие м / о

Всего

%

выдел .

Всего

%

выдел .

Всего

%

выдел .

1

Подопытная

Больные аэромонозом

17

годовики

78,6±5,5

591,2±24,18

359,8

63,6

60,7

10,7

45,0

25,7

Отношение 1- й группы ко 2- й в %

64,3%

> в 27,8 р .

> в 23,5 р .

- 7,3%

> в 4,7 р .

- 13,7%

> в 181,25 р .

+22%

2

Контрольная

Клинически здоровые

17

годовики

122,6±28,9

21,3±1,05

15,3

71,9

5,2

24,4

0,8

3,7

Пробы воды , м . к ./ мл ( среда обитания рыб )

2

38000

22000

57,9

7000

18,4

9000

23,4

3. Анализ и экспертная оценка результатов бактериологических исследований органов и тканей годовиков карпа в условиях тепловодного хозяйства , 2002–2005 гг .

заключений ГосНИОРХ )

|

№ п/п |

Название паразитов |

Садок № 56 |

Садок № 62 |

Садок № 74 |

Садок № 64 |

М ± |

|||||||||||||

|

мелкие |

крупные |

мелкие |

крупные |

мелкие |

крупные |

мелкие |

крупные |

мелкие |

крупные |

||||||||||

|

ЭИ % |

ИИ |

ЭИ % |

ИИ |

ЭИ % |

ИИ |

ЭИ % |

ИИ |

ЭИ % |

ИИ |

ЭИ % |

ИИ |

ЭИ % |

ИИ |

ЭИ % |

ИИ |

ЭИ в % |

ИИ в % |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

|

1 |

Criptobia branchialis |

6,3 |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

13,3 |

3 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

4,9±0,2 |

- |

|

2 |

Apiosoma piscicola |

13,3 |

2 |

46,6 |

7 |

- |

- |

- |

- |

13,3 |

3 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

6,7±0,3 |

11,7±0,5 |

|

3 |

A. campanulata |

6,3 |

1 |

33,3 |

5 |

53,3 |

8 |

20 |

3 |

46,6 |

7 |

40 |

6 |

13,8 |

13 |

13,3 |

2 |

29,9±1,4 |

26,7±1,3 |

|

4 |

Haemiophiris branchiarum |

- |

- |

6,3 |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1,6±0,08 |

|

5 |

Trichodinella epizootica |

13,3 |

2 |

13,3 |

2 |

6,3 |

1 |

40 |

6 |

26,6 |

4 |

40 |

6 |

20 |

3 |

- |

- |

16,6±0,8 |

23,3±1,1 |

|

6 |

Trichodinia acuta |

33,3 |

5 |

6,3 |

1 |

6,3 |

1 |

13,3 |

2 |

40 |

6 |

6,3 |

1 |

13,3 |

1 |

40 |

6 |

23,2±1,2 |

16,5±0,8 |

|

7 |

T. pediculus |

6,3 |

1 |

- |

- |

13,3 |

2 |

26,6 |

4 |

26,6 |

4 |

26,6 |

4 |

13,3 |

2 |

46 |

6 |

14,9±0,7 |

24,8±1,2 |

|

8 |

T. mutabilis |

33,3 |

5 |

13,3 |

2 |

20 |

5 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

13,3±0,6 |

3,3±0,1 |

|

9 |

Ichthyophthyri us multifiliis |

- |

- |

6,3 |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1,6±0,08 |

|

10 |

Eimerriae sp. |

6,3 |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1,6±0,07 |

- |

|

11 |

Sphaerospora carassii |

33,3 |

2 |

6,3 |

1 |

13,3 |

5 |

20 |

3 |

26,6 |

4 |

40 |

6 |

- |

- |

- |

- |

13,3±0,6 |

16,6±0,8 |

|

12 |

Gyrodactylus katharineri |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

6,3 |

1 |

13,3 |

1 |

1,6±0,06 |

3,3±0,1 |

|

13 |

Diplostomum sp. |

- |

- |

6,3 |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

6,3 |

1 |

- |

- |

1,6±0,06 |

1,6±0,07 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

|

14 |

Glochidia sp. |

- |

- |

6,3 |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

13,3 |

2 |

- |

- |

- |

- |

- |

4,9±0,2 |

|

15 |

Заболевания : Плавниковая гниль ( аэромоноз ) |

20,0 |

3 |

3,3 |

2 |

- |

- |

40,0 |

6 |

- |

- |

53,3 |

8 |

20,0 |

3 |

26,6 |

8 |

10,0±0,5 |

33,3±1,6 |

|

16 |

Жаберный некроз ( аэромоноз ) |

26,6 |

4 |

40,0 |

6 |

20,0 |

3 |

40,0 |

6 |

53,3 |

8 |

20,0 |

3 |

60,0 |

9 |

26,0 |

8 |

40,0±2,0 |

31,5±1,6 |

|

17 |

« Белый рот » |

6,3 |

1 |

26,0 |

4 |

- |

- |

40,0 |

6 |

- |

- |

46,6 |

7 |

- |

- |

40,0 |

6 |

1,6±0,07 |

38,15±1,9 |

|

18 |

Bothrio-cephalus opsariichtydis |

- |

- |

38,0 |

23 |

- |

- |

40,0 |

13 |

- |

- |

37,0 |

26 |

- |

- |

41,0 |

24 |

4,9±0,2 |

39,0±1,8 |

ЭИ в %

Bothuiocephalis opsariichtydis

Рис . 1. Линейно - графическая схема - модель экспертной оценки зараженности мальков карпа различными паразитами в условиях садков в водоеме - охладителе ( по данным представленным ГосНИОРХ и ветлаборатории ).

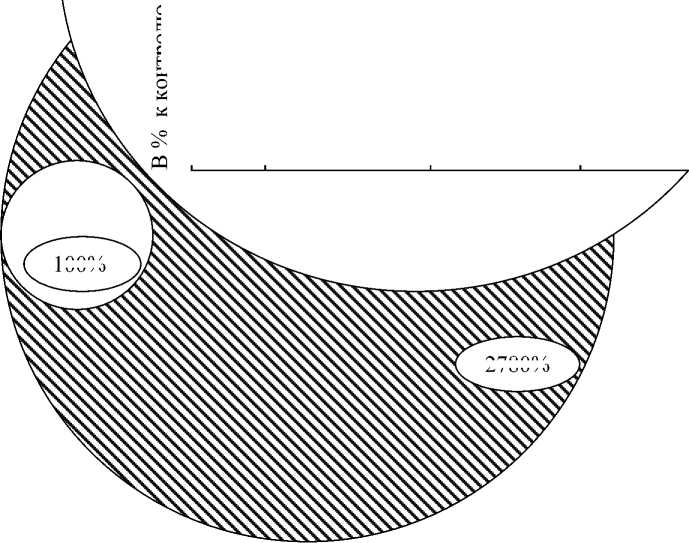

В таблице 2 представлена сравнительная оценка микробного пейзажа кишечника здоровых и больных рыб .

Установили , что микробный пейзаж кишечника здоровых и больных рыб хотя и представлен в основном одинаковыми родами микроорганизмов , но в количественном отношении разница весьма значительна . Общее количество микроорганизмов в кишечнике больных в 27,8 раза превосходит аналогичный показатель у клинически здоровых рыб такого же возраста . Микроорганизмов из рода Аэромонада в кишечнике больных рыб в 23,5 раза больше , чем у клинически здоровых рыб ; в 11,7 раза больше у больных рыб и псевдомонад и в 181 раз больше « прочих » микроорганизмов .

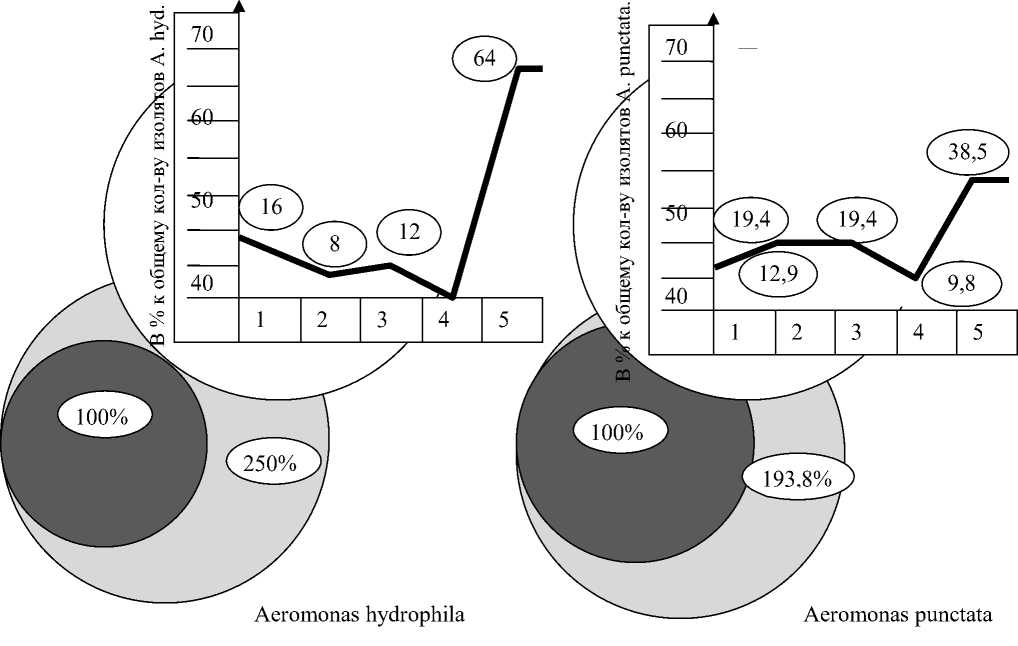

Следует отметить , что эти же группы микроорганизмов выделены и из проб среды обитания ( воды водоема ), при этом на долю аэромонад в количественном отношении приходилось 57,9% всей присутствующей в водной среде микрофлоры . На основании полученных результатов исследований в 2002–2005 гг . провели углубленное изучение возможностей микробной контаминации органов и тканей больных и клинически здоровых рыб ( табл . 3) и установили , что от больных рыб получено изолятов микроорганизмов в 1,9 раз больше , а в расчете на 1 особь рыб – в 2,4 раза больше , чем в контрольной группе . Наибольшее относительное количество изолятов получено из кишечника как больных , так и клинически здоровых рыб ( соответственно 57,8 и 83,7%).

От больных рыб изоляты микроорганизмов в 13,3% случаев получены из печени , в 9,6% - из почек , в 13,3% - из селезенки , в 6% случаев из крови , что значительно превышает уровень изоляции от клинически здоровых рыб ( соответственно в 1,9; 1,37; 5,78 раза больше , а из крови клинически здоровых рыб изолятов микроорганизмов вообще не получено ).

Только от больных рыб из органов и тканей выделены микроорганизмы вида Aeromonas hydrophila, в то время как в контрольной группе рыб – они выделены только из кишечника . В целом от рыб подопытной группы возбудитель этого вида выделен в 2,5 раза чаще , чем от рыб контрольной группы .

От рыб подопытной группы значительно чаще ( в 1,9 раза ), чем от контрольных из органов и тканей выделены микроорганизмы рода Aeromonas punctata. Из печени в 12,9% случаев , почек и селезенки в 19,4%, из крови в 9,8% случаев , 38,5% изолятов этого вида аэромонад получено из кишечника .

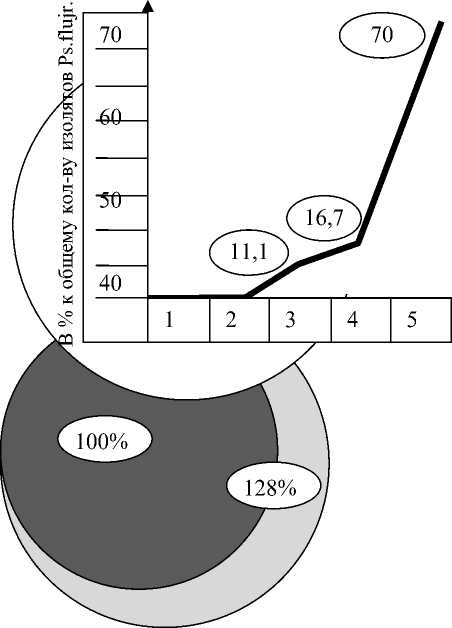

Значительно выше у рыб подопытной группы , чем у контрольных оказалась и контаминация органов и тканей микроорганизмами других видов и в частности Pseudomonas fluorescens – на 33,5%, а Vibrio anguillarum вообще выделены только от больных особей карповых рыб .

|

Группа иссл рыб |

Кол - во иссл . экз . |

Объект иссл . |

Результаты исследования |

||||||||||||||||

|

Идентиф . культур |

Aeromonas hydrophila |

Aeromonas |

Pseudomonas fluorescens |

Vibrio anquillarum |

Прочие |

||||||||||||||

|

punctata |

|||||||||||||||||||

|

всего |

% к общ . кол - ву |

всего |

% выдел . |

всего |

% выдел . |

всего |

% выдел . |

всего |

% выдел . |

всег о |

% выдел . |

||||||||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

||||||||||

|

s 8 2 s ц IO W |

8 |

Печень |

11 |

13,3 |

4 |

16 |

36,4 |

4 |

12,9 |

16 |

- |

- |

- |

2 |

40 |

18,2 |

1 |

20 |

9,1 |

|

Почки |

8 |

9,6 |

2 |

8 |

25 |

6 |

19,4 |

75 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

Селезенка |

11 |

13,3 |

3 |

12 |

27,2 |

6 |

19,4 |

54,5 |

2 |

11,1 |

18,2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

Кровь |

5 |

6,0 |

- |

- |

- |

3 |

9,8 |

60 |

3 |

16,7 |

60,0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

Кишечник |

48 |

57,8 |

16 |

64 |

33,3 |

12 |

38,5 |

25,0 |

13 |

81,2 |

27,1 |

3 |

60 |

6,3 |

4 |

80 |

83 |

||

|

n=8 |

n=83 |

100 |

25 |

100 |

30,1 |

n=31 |

100 |

37,3 |

n=18 |

100 |

21,7 |

n=5 |

100 |

6,0 |

n=5 |

100 |

6,0 |

||

|

s E о s |

10 |

Печень |

3 |

7,0 |

- |

- |

- |

1 |

6,25 |

33,3 |

2 |

14,3 |

66,7 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Почки |

3 |

7,0 |

- |

- |

- |

2 |

12,5 |

66,7 |

1 |

7,1 |

33,3 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

Селезенка |

1 |

2,3 |

- |

- |

- |

1 |

6,25 |

100 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

Кровь |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

Кишечник |

36 |

23,7 |

10 |

100 |

27,8 |

12 |

75 |

33,3 |

11 |

78,6 |

30,6 |

- |

- |

- |

3 |

100 |

2,8 |

||

|

n=10 |

n=43 |

100 |

20 |

100 |

23,3 |

n=16 |

100 |

37,2 |

n=14 |

100 |

32,6 |

n=3 |

100 |

214,3 |

|||||

|

Отношение в % первой группы ко второй |

193 |

250 |

129,2 |

193,8 |

100,2 |

128 |

66,5 |

166,7 |

|||||||||||

Примечание : первый столбец в графе % выделения - доля в % от общего количества изолятов данного вида микроорганизмов , полученных из органов и тканей данной группы рыб , второй столбец этой же графы – доля в % от количества изолятов микроорганизмов всех видов , выделенных из конкретного органа , системы

На основании полученных результатов бактериологических исследований разработали линейно - графические и линейно - радианные схемы - модели микробной контаминации органов и тканей больных рыб в условиях водоема - охладителя ( рис . 2 и 3) и подтвердили , что главным этиологическим фактором возникшего заболевания карповых рыб в условиях рыбохозяйства являются Aeromonas hydrophila и Aeromonas punctata, обитавшие в водной среде водоема и кишечнике клинически здоровых карповых рыб .

Развитию инфекционного , а в последующем и эпизоотического процесса этой патологии явились стрессовые воздействия на рыб – переуплотненная посадка , резкие колебания гидрохимических условий обитания рыбопосадочного материала .

Биологическими исследованиями ( биологическим моделированием ), проведенным специалистами государственной ветеринарной службы подтверждена патогенность полученных изолятов А . hydrophila и A. р unctata.

Изучая спектр патогенности при аэромонозе карповых рыб в условиях данного водохранилища , установили , что в эпизоотический процесс этой инфекции оказались вовлеченными сеголетки и годовики карпов разных породных групп ( наиболее поражаемыми оказались триплодный и хозяйственный гибриды ), толстолобик , белый амур и канальный сомик .

Установили , что в конкретном водохранилище сформировался региональный механизм передачи возбудителя через среду обитания , в которой постоянно и в значительном количестве переживают практически все виды аэромонад , несколько видов псевдомонад и другие виды микроорганизмов , составляющих энтеробиоз карповых рыб . Под воздействием неблагоприятных факторов , воздействующих на гидробионтов в условиях водохранилища , естественная резистентность организма рыб резко снижается , возникают сдвиги в их лейкограмме , а микроорганизмы , обитающие в кишечнике или попадающие в организм из среды обитания , проникают в отдельные органы и системы и нередко у рыб развивается инфекционный процесс , такие особи становятся не только микробоносителями , но и микробовыделителями , контаминируя среду обитания возбудителем аэромоноза и других инфекций . Нередко аэромоноз у карповых рыб развивается как эндогенная инфекция , без заноса возбудителя из вне хозяйства .

В ходе эпизоотологических исследований совместно со специалистами экспертных групп установлено , что , как правило , экземпляры рыб с выраженным проявлением аэромонозной инфекции одновременно поражены и ботриоцефалюсами . Эти особенности проявления аэромоноза в условиях Черепетского водохранилища устанавливались и другими исследователями .

|

Усл. обознач. SSi^SSSSSS |

Показатели |

|

Микробный пейзаж здор. рыб условно за100% |

|

|

_ |

-//- больных аэромонозом Колич-ые отношения микт. пейз. здор.и больн. аэромонозом рыб Колич. отношения аэромонад в кишечнике здор.и больн. рыб |

|

-//- псевдомонад -//- -//- прочей микрофлоры |

s о н к Я Я

2 ч о

Здор .

Больн .

Пр . микроорг .

Здор . Больн .

Здор .

В т . ч . аэром - ы . Псевдомонады .

Конт - ль Больн Микроб . пейзаж .

100%

2780%

Больн

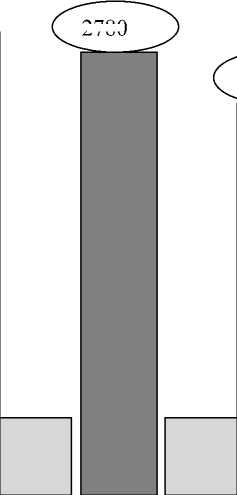

2. Линейно-графическая и линейно-радианная схемы-модели экспертной оценки микробного пейзажа кишечника рыб и его отдельных состовляющих при аэромонозе в условиях водоема-охладителя, 2002 – 2005 гг.

Pseudomonas fluorescens

|

Усл . обознач . |

Показатели |

|

Уровень в контроле |

|

|

Уровень в опытной группе |

|

|

1 |

в т . ч . доля изолятов , выд - х из печени |

|

2 |

в т . ч . доля изолятов , выд - х из почек |

|

3 |

-//- селезенки |

|

4 |

-//- крови |

|

5 |

-//- кишечника |

Рис . 3. Линейно - графические и линейно - радианные схемы - модели и экспертная оценка контаминации органов и тканей рыб , больных аэромонозом , микроорганизмами видов A. hydrophila, A. punctata, Ps. Fluorescens в условиях водоема - охладителя , 2002-2005 гг .

Заключение . В конкретном водоеме - охладителе сформировалась инфекционная паразитарная система аэромоноза , соактантами которой оказались микроорганизмы Aeromonas hydrophila, Aeromonas punctata, сеголетки и годовики карповых рыб ( триплодный и хозяйственный гибриды карпа , толстолобик , белый амур , канальный сомик ), здесь сформировался региональный механизм передачи возбудителя через среду обитания рыб . Нередко аэромоноз у карповых рыб развивается как эндогенная инфекция .

ЛИТЕРАТУРА : 1. Ярошевич , К . О . Ассоциативные проявления ботриоцефалеза и аэромоноза в индустриальном рыбоводстве ( эпизоотология и меры борьбы ): автореф . дис … канд . вет . наук . – Н . Новгород , 2003. – 22 с . 2. Юхименко , Л . Н . Современное состояние проблемы аэромоноза рыб / Л . Н . Юхименко , Г . С . Койдан // ЭН ВНИЭРХ , 1997. – вып . 2. – С . 1-5. 3. Кротенков , В . П . Эпизоотологические особенности ботриоцефалеза карпа при садковом выращивании в водоемах - охладителях ТЭС // В . П . Кротенков // Бюлл . ВИГИС , 1986. - № 43. – С . 76

АЭРОМОНОЗ КАРПОВЫХ РЫБ В ВОДОЁМАХ С РАЗЛИЧНОЙ ТЕХНОГЕННОЙ

НАГРУЗКОЙ

Померанцев Д . А .

Резюме

Мы изучили Aeromonas инфекции паразитарной системы и ее членов (Aeromonas hydrophila, Aeromonas punctata, различные виды рыб и разных возрастов ). Основные особенности системы были установлены .

AEROMONAS CARP FISH IN RESERVOIRS WITH DIFFERENT ANTHROPOGENIC

LOAD

Pomerancev D.A.