Акациры: северная окраина кочевой степи после Аттилы

Автор: Казанский М. М., Мастыкова А. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 267, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается географическая локализация гуннского народа акациры (Акаирюу, gens Acatzirorum) в эпоху Великого переселения народов. В эпоху Аттилы, в 440-е гг., этот народ проживал в восточной части степей Северного Причерноморья, скорее всего, в бассейне Нижнего Дона. Впоследствии, около 463 г., в результате войны с сарагурами, оногурами и урогами акациры вытеснены на север, на окраину степи в бассейне Верхнего и Среднего Дона и на Левобережье Днепра. Для позднего гуннского и постгуннского периодов здесь известны единичные захоронения под курганами, типичные для степных кочевников того времени. Видимо, они и являются археологическими следами акацир. В письменных источниках акациры характеризуются как сильный народ (fortissimo gens). Скорее всего, это означает, что акациры смогли объединить в свой союз не только кочевников, но и оседлых варваров Верхнего Дона и бассейна Оки.

Акациры, гунны, гуннский и постгуннский периоды, великое переселение народов, кочевники

Короткий адрес: https://sciup.org/143179098

IDR: 143179098 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.267.221-241

Текст научной статьи Акациры: северная окраина кочевой степи после Аттилы

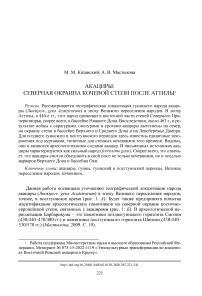

Данная работа посвящена уточнению географической локализации народа акациры ( Άκατίρων, gens Acatzirorum ) в эпоху Великого переселения народов, точнее, в постгуннское время (рис. 1: А ). Будет также предпринята попытка идентификации археологических памятников на северной окраине восточноевропейской степи, связанных с акацирами (рис. 1: Б ). В археологической периодизации Барбарикума – это памятники позднегуннского горизонта Смолин (430/440–470/480 гг.) и памятники постгуннского горизонта Шипово (430/440– 530/570 гг.) ( Мастыкова , 2009. С. 19).

1 Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Мегагрант № 075-15-2022-1119 «Этнокультурные трансформации во владениях Восточной Римской империи в Крыму».

Рис. 1. Степные народы в постгуннское время (А) и карта степных памятников позднегуннского и постгуннского времени (Б)

1 – Новая Чигла; 2 – Лихачевка; 3 – Константиноград; 4 – Подклетное; 5 – Студенец. Ввиду масштаба карты локализация памятников приблизительна

Об акацирах наиболее полную информацию дает Приск, автор V в. (Приск Панийский, Готская истоpия), они также упоминаются в этногеографическом описании Скифии у Иордана, возможно, заимствованном у Кассиодора (о дате этого текста см. ниже) (Иордан, 37), и, наконец, в Космографии Равеннского Анонима, написанной около 700 г. под большим влиянием трудов Иордана (Космография Равеннского Анонима, IV, 1; цит. по: Подосинов , 2002. С. 191). Здесь акациры ( Chazaros super scriptus Iordanis Agaziros vocat ) уравнены с хазарами и указано, что через их страну течет р. Куфис, т. е. Кубань (Космография Равеннского Анонима, IV, 1; цит. по: Там же). Видимо, последнее обстоятельство заимствовано из какого-то позднего источника (Там же. С. 248), касающегося непосредственно хазар.

На основании этих сведений древних авторов сегодня и реконструируется в общих чертах история акацир. По Приску, в эпоху Аттилы они жили где-то в «припонтийской Скифии», т. е. в Северном Причерноморье, на восток не далее бассейна Дона (по представлениям античных географов, за Доном начиналась Сарматия) (Приск, фр. 8; цит. по: Латышев , 1890. С. 829). Приск акаци-ров иногда называет гуннами, но чаще он именует их «скифами», как, впрочем, и остальных гуннов.

Акациры, несомненно, представляли большой союз ( Артамонов , 1962. С. 55; Томпсон , 2008. С. 120), ими правят много вождей «по коленам и родам», с жесткой иерархией кланов (так называемое сложное вождество). Поэтому, когда они получают дипломатические подарки от римлян, розданные не «по чину», обиженный предводитель Куридах2, старший во власти, которого ромеи, видимо, по незнанию, обошли, тут же доносит об этом Аттиле. Владетель гуннов обрушивает на акацир военные репрессии и для их проведения направляет туда военачальника Онигисия (см. рассказ грека, встреченного Приском в ставке Аттилы: Приск, фр. 8; цит. по: Латышев , 1890. С. 829). Таким образом, около 448 г. акациры попадают в подчинение, вместе с другими варварами, старшему сыну Аттилы, как считается, Эллаку (Приск, фр. 8; цит. по: Латышев , 1890. С. 823; Altheim , 1952. P. 141; Артамонов , 1962. С. 55; Томпсон , 2008. С. 120). Этот Эллак погибает в битве при Недао в 454/455 г. (Иордан, 262, 263).

Два обстоятельства позволяют предположить, что в эпоху Аттилы акациры проживали именно в восточной части припонтийской Скифии. Во-первых, они никак не упоминаются в рассказе Приска о походе «царских» скифов Васиха и Курсиха (ранее 433 г.) на Иран, которые, при любом из возможных маршрутов их экспедиции, пересекли западную часть припонтийских степей (подробнее: Казанский, Мастыкова, 2009а. С. 123, 124). Во-вторых, перед 463 г. акациры подверглись нападению союза сарагур, оногур и урогов (см. ниже) которые, по совокупности сведений о них в источниках, действуют в восточной половине европейского степного пояса, от Кавказа до Приазовья и не приближаются к степям Северо-Западного Причерноморья. Кстати, в северо-восточной части причерноморских степей, в бассейне Нижнего Дона хорошо представлены древности кочевников гуннского времени. Это такие находки, как Павловка (Сулин) (Кропоткин, 1970. Рис. 55: 2, 3; Bóna, 2002. Fig. 144: 1–3) (рис. 2: 10–13), Верхне-Яблочный (Засецкая, 1994. Табл. 25: 3) (рис. 2: 8, 9), Ивановская (Там же. Рис. 21: 1) (рис. 2: 14), Елизаветовское (Иванов, 2001) (рис. 2: 1–7), Цимлянское (Круглов, 2021).

В 463 г. посольство от сарагур, оногур и урогов (угров?) появляется в Константинополе. Перед этим, т. е. в конце 450-х – начале 460-х гг., они побили акацир (Приск, фр. 30; цит. по: Латышев , 1890. С. 841, 842; см.: Артамонов , 1962. С. 76)3 и, вероятно, заняли их земли. Поскольку руководили коалицией сарагуры, они и названы в качестве победителей акацир, хотя в дальнейшем са-рагуры действуют только на Кавказе. Есть все основания полагать, что территорию акацир в степях припонтийской Скифии заняли не сарагуры, а оногуры (подробнее: Казанский , 2016).

Акациры же оказались оттесненными куда-то на север, о чем свидетельствует Иордан (или его предшественник Кассиодор) в своем описании Скифии, где акациры оказываются соседями прибалтийских эстиев, проживающих к востоку от устья Вислы (Иордан, 36). Акациры, по Иордану, – «сильнейший народ» ( fortissimo gens ), т. е. должны бы занимать значительную территорию (Иордан, 37). Их зона, по мнению большинства современных исследователей, должна была находиться на некотором удалении от Черного моря, скорее всего, к востоку от Днепра (рис. 1: А ) ( Фурасьев , 2013. С. 188. Рис. 2; Обломский , 2014. Рис. 3; Казанский , 2020. Рис. 25: 2 ).

«Ниже» акацир, судя по контексту, к юго-западу от них, явно недалеко от римских границ, над Понтийским морем проживают болгары (Иордан, 37). Впрочем, иногда утверждается, что акациры жили западнее болгар в Поднепровье ( Артамонов , 1962. С. 56, 84) или же в Северо-Западном Причерноморье, даже указывается нижнее течение Южного Буга и Днестра ( Менхен-Хельфен , 2014. С. 416, 417)4. Но тогда непонятно, почему болгар, а не fortissimo gens акацир «весьма прославили несчастья [совершившиеся] по грехам нашим» (Иордан, 37). Действительно, болгары в постгуннское время часто нападают на Империю (см. ниже), что указывает на их близость границам, а акациры – никогда. Акациры вообще особой роли в событиях в Северном Причерноморье в постгуннское время не играют, несмотря на то, что это «сильный» народ, видимо, по причине их удаленности. Поэтому можно предположить, что они были отброшены на северную окраину степи в бассейн Дона или в междуречье Дона и Днепра ( Ромашов , 2001. С. 263).

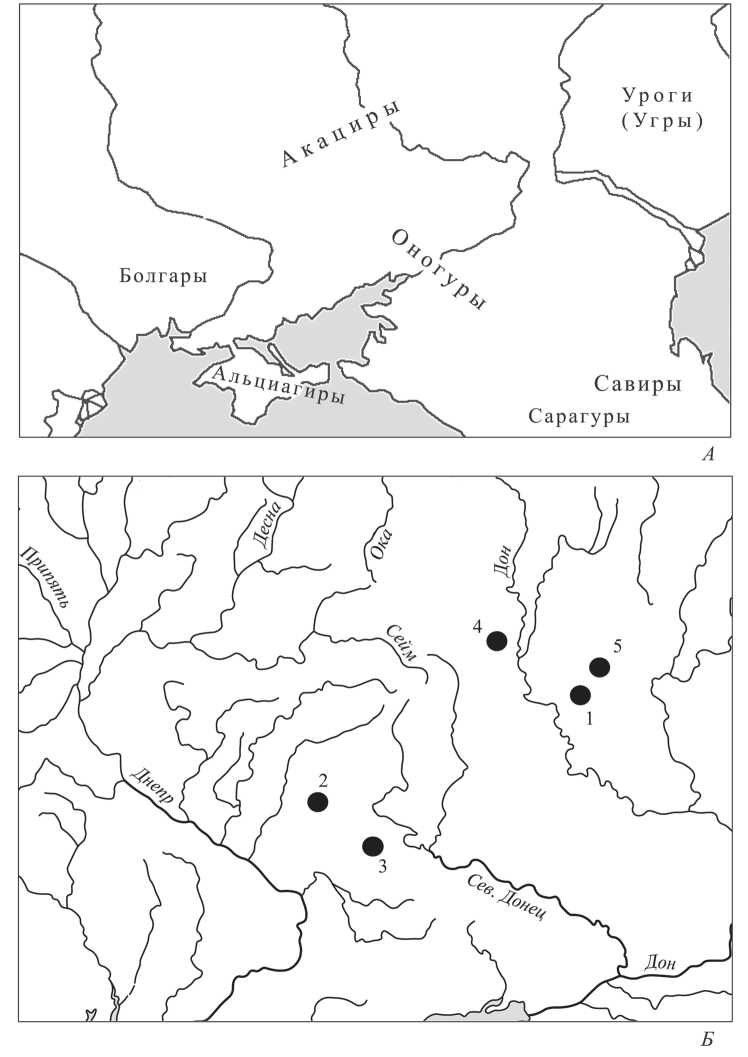

Рис. 2. Находки гуннского времени на Нижнем Дону

1–7 – Елизаветовское; 8, 9 – Верхне-Яблочный; 10–13 – Павловка-Сулин; 14 – Ивановская ( 1–7 – по: Иванов , 2001. Рис. 1; 8, 9 – по: Засецкая , 1994. Табл. 25: 3 ; 10–12 – по: Bóna , 2002. Fig. 144: 1 – 3 ; 13 – по: Кропоткин , 1970. Рис. 55: 2, 3 ; 14 – по: Засецкая , 1994. Рис. 21: 1 )

По нашему мнению, Иордан дает этногеографическое описание Скифии между 490-ми и 520-ми гг., скорее всего, заимствованное у Кассиодора или какого-нибудь другого автора5. Действительно, он упоминает болгар, впервые появившихся на северном рубеже Империи в 480 г. ( Артамонов , 1962. С. 80). Это дата и должна определять terminus post quem этногеографии Иордана. Болгары совершают ряд опустошительных набегов на Дунай в 491, 499, 502, 530 и 537 гг. (Там же. С. 80, 81), что и отразил Иордан в упоминании о «грехах наших», но он не знает кутригур и утигур, доминировавших в понтийских степях в 550-е гг. Поскольку Иордан прямо говорит о враждебных действиях болгар, дата составления данного текста может быть отодвинута ко времени после 491 г. Terminus ante quem определяется сообщением об антах за Днестром. До 527 г. единственный серьезный поход за Дунай анты совершили при Юстине, т. е. в 518–527 гг., но были разбиты ( Прокопий Кесарийский , Война с готами, III.40.6). Их ежегодные нападения начинаются с царствия Юстиниана в 527 г. ( Прокопий Кесарийский , Тайная история 18.20), что возможно лишь при проживании недалеко от границы (подробнее: Казанский , 2014. С. 77). Видимо, до 527 г. антов на дунайской границе не было, что и показано в описании Иордана.

Странное соседство акацир с приморскими эстиями в свое время послужило основанием локализовать акацир и на севере Правобережной Украины, под Коростенем, и даже в Южной Прибалтике ( Томпсон , 2008. С. 119). Также допускается, что предшественник Иордана Кассиодор получил эту информацию от посольства эстиев, прибывшего в Равенну к Теодориху Великому ( Фурасьев , 2013. С. 191). Но, вероятнее всего, такая локализация акацир и эстиев у Иордана объясняется незнанием древними авторами территории между Южной Балтикой и Днепровско-Донскими степями. Действительно, с точки зрения позднеантичных географов, Восточная Европа представляла собой довольно узкую полосу суши между северным Океаном (Балтикой) и Меотидой ( Джаксон и др ., 2007. С. 23). На такой карте приазовские степняки неизбежно оказывались соседями прибалтийских народов (наглядно: Фурасьев , 2013. Рис. 1; Обломский , 2014. Рис. 2). Локализовать же акацир где-нибудь в лесной зоне, к югу и востоку от эстиев, не позволяет и прямое указание Иордана о том, что народ акацир «не ведает злаков» (Иордан, 37). Мы к этому вопросу еще вернемся, здесь же важно уточнить, что все без исключения соседи эстиев вполне «ведали злаки», как это однозначно демонстрирует археологический материал. В целом же в лесной полосе Восточной Европы того времени с земледелием не были знакомы разве что финские обитатели северной кромки этой зоны, где-нибудь на территории современных Архангельской области, Карелии и Северной Финляндии, но вряд ли их имел в виду Иордан при описании акацир. В полной мере это относится и к оседлому населению Верхней Оки, где А. Г. Фурасьев размещает акацир постгуннского времени ( Фурасьев , 2013. С. 193. Рис. 2). Впрочем, исследователь занимает довольно осторожную позицию и обоснованно предполагает, что в военно-политическую орбиту акацир могли попасть разные народы, в том числе и оседлые варвары Верхнеокско-Донского региона (Там же. С. 193, 194).

Акациры, несомненно, кочевой народ ( Томпсон , 2008. С. 119), об этом свидетельствует как само их проживание в степях припонтийской Скифии, где значительного оседлого населения с V в. не было6, так и прямое указание Иордана, что они не «ведают злаков», но питаются «от скота и охоты» (Иордан, 37). Такое описание степняков является своего рода топосом, достаточно его сравнить с характеристикой кочевых народов у Захарии Ритора под 555 г., которые «живут в палатках, существуют мясом скота и рыб, дикими зверьми и оружием» (Захария Ритор, Хроника, кн. 12, гл. 7; цит. по: Пигулевская , 2011. С. 595). Поэтому акацир обоснованно считают кочевниками, и, на наш взгляд, их поиски за пределами кочевого мира не оправданы. Нельзя согласиться и с выводами А. Г. Фурасьева, что скифами древние авторы называли в основном оседлые народы Барбарикума ( Фурасьев , 2013. С. 187). Приск именно так многократно называет гуннов, как, впрочем, и остальных варваров, при этом выделяет «царских» скифов, это, видимо, «орда» или «улус» самого Аттилы. В более поздних текстах эта апелляция переходит на авар. Таким образом, «скифы» у Приска и других позднеантичных авторов – это общее название задунайских/причерноморских дикарей и мало что дает для понимания этногеографии Барбарикума гуннского времени.

Название акацир уже давно сопоставлено с тюркским народом «агачери», т. е. «лесные люди» ( Артамонов , 1962. С. 56; Томпсон , 2008. С. 119; Менхен-Хельфен , 2014. С. 411, 412, 418; в этих же трудах подробная библиография), на этом часто обосновывается их языковая принадлежность и реконструкция образа жизни. Впрочем, эта гипотеза также довольно давно оспорена ( Артамонов , 1962. С. 56, примечание Л. Н. Гумилева; Менхен-Хельфен , 2014. С. 417, 418). Кстати, а почему это имя должно читаться именно из тюркского, а не других алтайских (монгольский и пр.) или угорских языков? Напомним, что среди степных врагов акацир фигурируют и некие уроги, имя которых нередко воспринимается как «угры». Невольно вспоминается: «Ученые, занимающиеся тюрками, склонны находить их везде. А германисты находят германцев в самых невероятных местах» ( Мен-хен-Хельфен , 2014. С. 370)7. И кроме того, а насколько этноним, зафиксированный в какое-то конкретное время, отражает реалии именно этого времени? А может быть, он восходит к гораздо более отдаленным эпохам?8

Обратимся, однако, к археологическим данным. Для гуннского времени в степных древностях Восточной и Центральной Европы выделяются две большие культурные зоны – западная и восточная, последнюю мы предложили условно назвать акацирской. Граница между ними проходит по Днепру. В целом восточная зона охватывает причерноморские степи к востоку от Днепра, Дон, Северное Предкавказье, Крым, степное Поволжье, Урал ( Казанский, Мастыко-ва , 2009а. С. 118–121). Понятно, что нелепо было бы отнести все древности этой огромной зоны к акацирам, наверняка она была заселена самыми различными кочевыми народами, в том числе и акацирами, которых логичнее всего в эпоху Аттилы локализовать в понтийских степях к востоку от Днепра и на Дону (см. выше).

Среди отличительных черт восточной зоны следует назвать ( Казанский, Ма-стыкова , 2009а, там же библиография):

– надежно документированные погребения по обряду кремации, где присутствуют обожженные человеческие кости (например, Солончанка, Ровное, Новогригорьевка, Новофилипповка);

– большие кострища на древней дневной поверхности или под курганной насыпью, содержащие фрагменты поврежденных огнем вещей, кости животных, в частности лошади и овцы/козы, частично обожженные, а также фрагменты керамики (степное Поволжье, Урал). Сложно сказать, всегда ли здесь идет речь о реальных погребениях, часть этих кострищ может представлять собой остатки поминальной тризны;

– трупоположения под курганами (Изобильное, Совхоз Калинина, Богачев-ка, Воздвиженская, Ленинск, Переполовенка, Энгельс-Покровск, Бережновка, Верхне-Погромное, Мертвые Соли и т. д.). К западу от Днепра гуннских курганов пока нет (если не считать таковыми аланские погребения гуннского времени в Бессарабии, на могильнике Кубей);

– захоронения в гротах (Каменная Могила, Кызыл-Адыр) и в каменных склепах античного времени (Крым), возможно, имевших у степняков ту же символическую нагрузку (Беляус, Марфовка, Усть-Альма);

– погребения в деревянных гробах (Ленинск, Энгельс-Покровск, Усть-Альма);

– каменные конструкции в погребениях – вымостки (Новогригорьевка), насыпи (Солончанка);

– трупоположения головой на восток (Мертвые Соли, Зеленокумск, Изобильное, Богачевка, Усть-Альма, Совхоз Калинина) или запад/юго-запад (Мар-фовка, Павловка-Сулин); последняя ориентация также имеет параллели в центральноазиатском материале, в частности в Киргизии;

– погребения, содержавшие кости овцы/козы или быка (Переполовенка, Ленинск, Верхне-Погромное, Мелитополь);

– мечи с рукоятями, так называемые персидского/иранского типа (Совхоз Калинина);

– предметы женского убора, украшенные зернью (стиль Засецкая 1), очень редкие к западу от Днепра, в том числе колты и диадемы (например, Марфовка, Верхне-Яблочный, Старая Игрень, Мелитополь, Солончанка) (рис. 2: 8, 9 ). Последние в ряде случаев сопровождаются височными подвесками и пекторальными украшениями (Марфовка, Верхне-Яблочный, Ленинск, возможно, Зеленокумск);

– полихромные украшения, интерпретированные как окончания гривен или иных пекторальных украшений (Марфовка, Ленинск, Зеленокумск). Такие украшения крайне редко встречаются в «западной» зоне.

К 463 г. степи Нижнего Дона занимают оногуры, с которыми, на наш взгляд, связаны такие показательные памятники, как Морской Чулек, Ливенцовский, Ясырев ( Засецкая и др ., 2007; Казанский , 2016; 2020). Нас же интересуют находки на северной окраине степи, от бассейна Дона до Днепра, куда, по нашим представлениям, к 463 г. были вытеснены акациры. Это древности смолинского/ позднегуннского горизонта D2/D3 (430/440–460/480 гг.) и шиповского/пост-гуннского горизонта (430/470–530/570 гг.). На северной окраине днепровско-левобережных и донских степей памятники этого времени единичны. Впрочем, их и в целом для степей гуннского и постгуннского времени немного9.

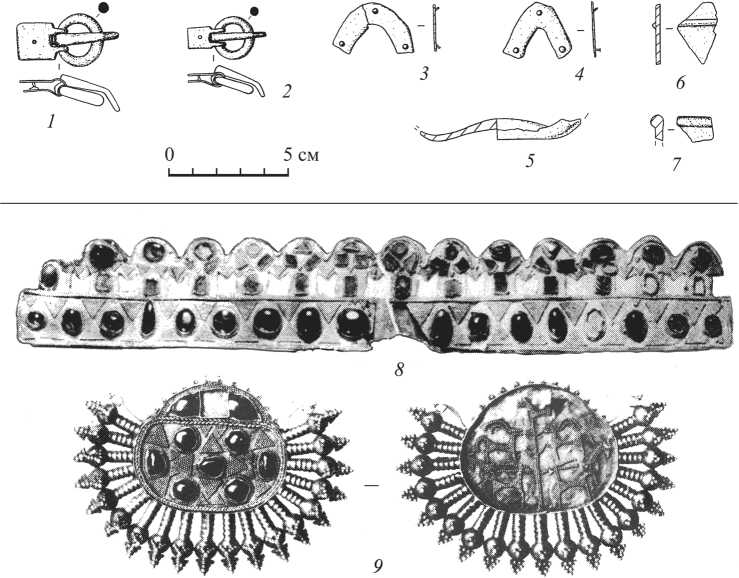

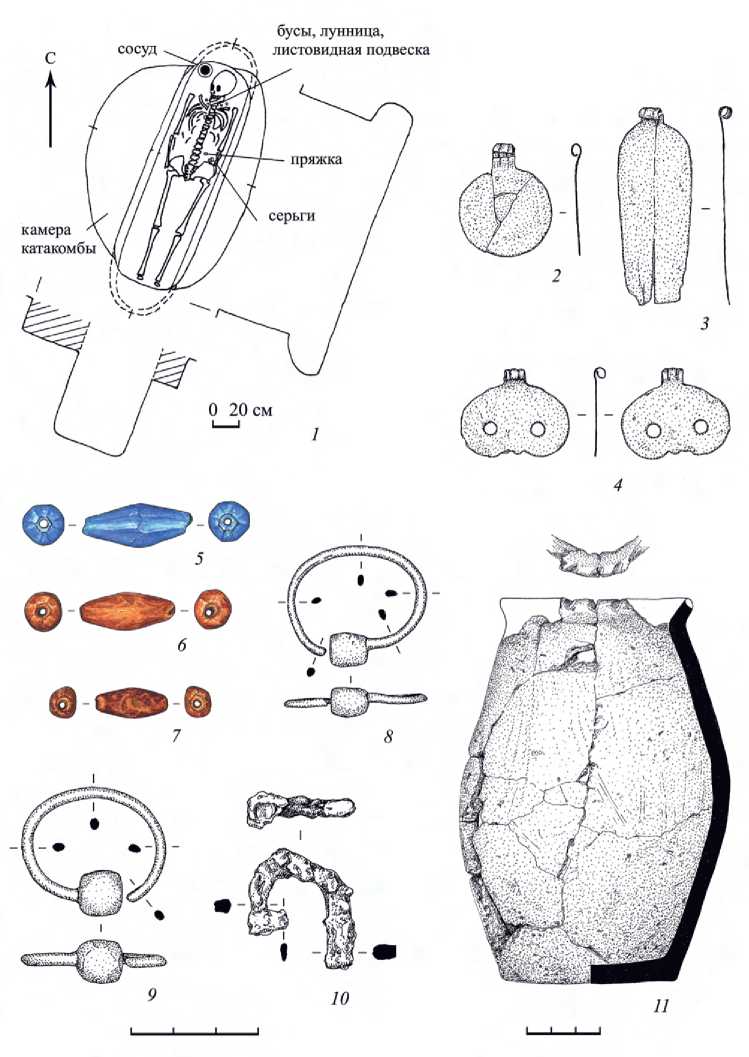

Новая Чигла (рис. 1: Б1 ). Это, пожалуй, наиболее достоверная находка конца гуннского и постгуннского времени в интересующей нас зоне. Она происходит из курганного могильника в Таловском района Воронежской области. В кургане 20 было обнаружено впускное погребение, совершенное в длинной и относительно узкой яме, 0,6 × 1,8 м, углубленной в материк на 0,9 м, с подбоями-нишами полукруглой формы со стороны коротких стенок. На материковом полу ямы находился скелет, вероятно, мужчины10 35–44 лет, положенный на спину, головой на ССВ. Руки вытянуты вдоль тулова, а череп с выраженными признаками искусственной деформации был повернут лицевой частью на СЗ (рис. 3: 1 ). В заполнении ямы найдена серебряная подвеска-медальон округлой формы (рис. 3: 2 ). В районе шейных позвонков находились украшения, по-ви-димому, входившие в состав ожерелья, – серебряная плоская лунница, листовидная плоская серебряная подвеска и три бусины: одна биконическая шестигранная из синего стекла и две бипирамидальные янтарные (рис. 3: 3–7 ). Две бронзовые литые серьги с полиэдрическими окончаниями обнаружены у левой тазовой кости (рис. 3: 8, 9 ). Серьги были надеты одна на другую и, по всей вероятности, являлись «даром» умершему. В районе пояса находилась железная пряжка с рамкой овальной формы, без щитка (рис. 3: 10 ). У головы был помещен лепной сосуд вытянутой формы (рис. 3: 11 ). Обряд погребения и отмеченная

Рис. 3. Новая Чигла, погребение в кургане 20 (по: Березуцкий, Мастыкова , 2016. Рис. 2; 3)

деформация черепа в целом типичны для степных кочевников гуннского и постгуннского времени. Зато полиэдрические серьги и металлические пластинчатые подвески в ожерелье, крайне редкие у степняков, указывают на контакты с оседлым понтийским населением. Наиболее показательны полиэдрические серьги, очень редко в гуннское и постгуннское время встречающиеся у кочевников (Беляус, Нейзац), зато хорошо известные у оседлого населения Северного Кавказа, Нижнего Дона, Крыма. По сопровождающему инвентарю погребение датируется временем от второй трети V по первую половину VI в., т. е. финальной фазой гуннского и ранней фазой постгуннского времени в степях Восточной Европы ( Березуцкий, Мастыкова , 2016).

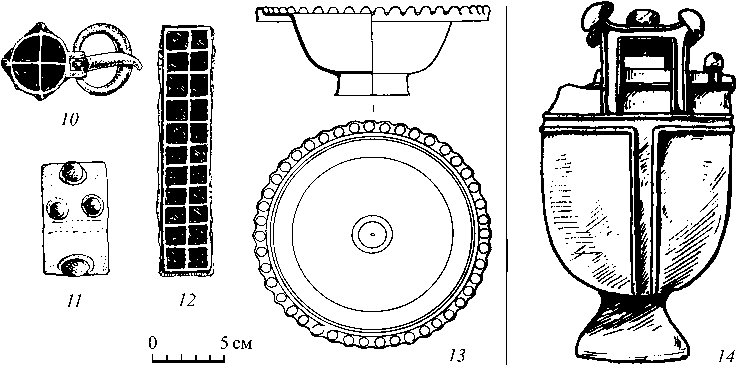

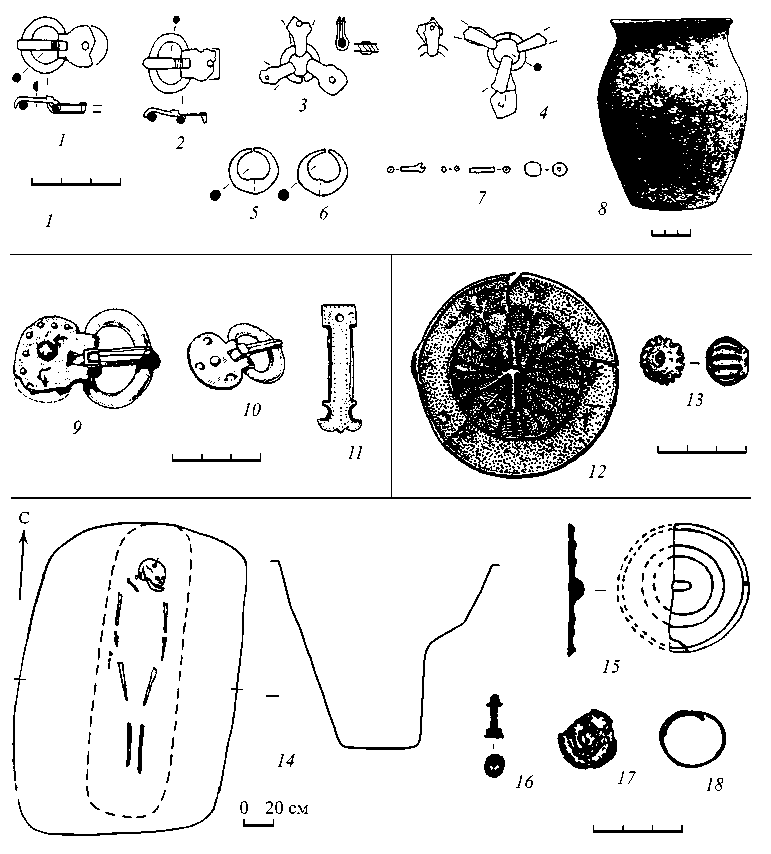

Лихачевка (рис. 1: Б2 ). Курган 6 этого могильника (Котелевский район, Полтавская обл., бассейн р. Ворскла) содержал впускное погребение-ингума-цию, совершенное в берестяном гробу в виде челнока, головой на СВ или СЗЮ. Обнаружены золотые калачевидные серьги у черепа (рис. 4: 5, 6 ), ожерелье из стеклянных бус в пекторальной части (рис. 4: 7 ), у локтя правой руки найдена бронзовая ременная гарнитура – пряжки и соединители ремней (по А. М. Об-ломскому – обувная гарнитура, заупокойный дар) (рис. 4: 1–4 ), у головы находился сосуд с просом (рис. 4: 8 ). Над погребением обнаружены зубы лощади и древесный уголь ( Зарецкий , 1888. С. 242; Обломский , 2002. С. 83, 84; 2004).

Погребение отнесено к постгуннскому времени ( Gorokhovsky , 1992. P. 147; Обломский , 2002. С. 83; 2004; Гавритухин , 2004. С. 209; Комар , 2004. С. 175– 177, 181, 190). Однако пряжки из Лихачевки, послужившие основанием для датировки, вполне могут принадлежать и гуннской эпохе (примеры: Обломский , 2004. С. 223). Округлые обоймы пряжек с одной заклепкой, как в Лихачевке (рис. 4: 1 ), существуют уже в гуннское время, в период D2/D3, в частности в знаменитой могиле Смолин, в Южной Моравии (L’Or des princes barbares…, 2000. N° 22: 9 ; Tejral , 2011. Abb. 279). Прямоугольные обоймы пряжек с одной заклепкой (рис. 4: 2 ) также известны в гуннском контексте (ср.: Засецкая , 1994. Табл. 11.19, 26.10,11 и т. д.; см. также: Tejral , 2011. Abb. 167: 9 – 11 ; 209 и т. д.). Плоские язычки пряжек, треугольные в сечении, с загнутым концом и прямоугольным выступом у основания, подобные найденным в Лихачевке (рис. 4: 1, 2 ), отмечены для гуннского времени, например, в Венгрии для периода D2/D3 (430/440 – 460/480 гг.) ( Bóna , 2002. Fig. 151: 1 ). Соединительные кольца ременной гарнитуры с тремя обоймами, вроде найденных в Лихачевке (рис. 4: 3, 4 ), представлены уже в гуннское время, например, в хорошо известной могиле 88 некрополя Лучистое, в Юго-Западном Крыму ( Айбабин , 1999. Табл. 27: 119 ). Калачевидные серьги (рис. 4: 5, 6 ) имеют широкую дату бытования начиная с позднеримского времени (см., напр.: Мастыкова , 2009. С. 72). Таким образом, могила в Лихачевке может оказаться гуннской по времени ( Засецкая и др ., 2007. С. 110) и принадлежать, если судить по пряжкам с овальным щитком, смолин-скому горизонту, т. е. периоду D2/D3. Как мы могли убедиться, именно в эту эпоху акациры и оттесняются на север.

Константиноград (рис. 1: Б3 ). Характер находок из Константинограда (ныне Красноград, районный центр в Харьковской обл., бассейн Северского Донца) остается неясным. Найденные здесь элементы поясной гарнитуры, пряжки и ременной наконечник отнесены к постгуннскому времени ( Gorokhovsky , 1992. Р. 147;

Рис. 4. Находки из погребений позднегуннского и постгуннского времени

1–8 – Лихачевка, курган 6; 9–11 – Константиноград; 12, 13 – Студенец; 14–18 – Подклетное, курган 27 ( 1–8 – по: Обломский , 2002. Рис. 94: 1 – 5, 8, 11 ; 9–11 – по: Комар , 2004. Рис. 3: 2, 3, 23 ; 12, 13 – по: Медведев , 2008. Рис. 16: 7, 8 ; 14–18 : по: Медведев , 1990. Рис. 5: I, 1 – 4 )

Комар , 2004. С. 177; Гавритухин , 2004. С. 211; 2007. С. 32). Но пряжки (рис. 4: 9, 10 ), обычно датируемые по аналогии с Лихачевкой, могут принадлежать и к более раннему, гуннскому, времени, поскольку они были синхронизированы с погребением в Смолине ( Gorokhovsky , 1992)11. Пряжка с овальным кольцом и множественными заклепками по краю (рис. 4: 9 ) имеет параллели в Муслю-мово, на Урале ( Засецкая , 1994. Табл. 44: 3 ), но там представлена более архаичная форма щитка и язычка. Есть такие пряжки и позднее, в Смолине (L’Or des princes barbares…, 2000. N° 22: 7 ; Tejral , 2011. Abb. 279) и в Белграде, в контексте второй трети V в., т. е. периода D2/D3 ( Tejral , 1988. Abb. 34: 10 ). Вероятно, эти две находки и следует принять в качестве опорных для датировки пряжки из Константинограда.

Наконечник ремня (рис. 4: 11 ), по И. О. Гавритухину, может быть датирован первой половиной VI в. и сопоставляется с наконечником из Бабичей. Впрочем, последний представляет собой довольно отдаленную аналогию как по общей морфологии, так и по оформлению окончания. Он скорее напоминает понто-кавказские наконечники гуннского времени ( Малашев , 2000. С. 210), где, кстати, как в Бабичах и Константинограде, иногда имеется выделенная площадка для заклепки (см., напр.: Там же. Рис. 13: Е2 ) – хронологический признак, по И. О. Гавритухину. Эти понто-кавказские наконечники гуннского времени с окончанием в виде полумесяца, по А. В. Комару, являются прототипами для изделия из Константинограда ( Комар , 2004. С. 183). Видимо, к числу прототипов могут относиться и подвески конского убора из клада гуннского времени в Качине, на Волыни ( Tejral , 2011. Abb. 127: 1–3, 5, 6 ). А. В. Комар отметил сходство окончания константиноградского наконечника с декором щитков пряжек Дюрсо, в частности в погребении 259, третьей фазы могильника ( Комар , 2004. С. 183). Эта фаза относится, по нашему мнению, к последней трети V – первой трети VI в. ( Казанский , 2001. С. 52). Еще одна интересная параллель – декор на некоторых пряжках постгуннского времени в лесной зоне (ср.: Ахмедов , 2014. Рис. 7: 5, 6 , 8 ; 8: 7 ).

С учетом всего вышесказанного находки из Константинограда могут быть отнесены как к смолинскому горизонту, так и к началу шиповского горизонта, т. е. приблизительно к середине V в.

Подклетное (рис. 1: Б 4 ). В кургане 27 могильника Подклетное (Семилукский район Воронежской обл., западнее Воронежа) выявлено впускное погребение. Это яма «с заплечиками», в ней была совершена ингумация, головой на ССВ (рис. 4: 14 ). В состав инвентаря входит зеркало (рис. 4: 15 ), проволочное височное кольцо (рис. 4: 18 ), бронзовые элементы головного убора (рис. 4: 16, 17 ) ( Медведев , 1990. С. 14. Рис. 5: 1 – 4 ).

Е. Л. Гороховский отнес это погребение к постгуннскому времени, но свою датировку не аргументировал (Gorokhovsky, 1992. Р. 147). По А. В. Комару, данное погребение узко не датируется, но серьга с несомкнутыми концами, как он считает, все же относится к сарматскому времени, аргументация опять не приведена (Комар, 2004. С. 174.). На наш взгляд, определяющим для даты этого захоронения является зеркало типа Карповка – Анке-4 (рис. 4: 15), с центральной петлей и декором в виде двух рельефных концентрических кругов (Werner, 1956. S. 22, 23; Anke, 1998. S. 26, 27). Такие зеркала появляются в позднеримское время в северокавказском регионе, при этом изредка попадают и довольно далеко на север, в Среднее Поволжье. Зеркала с двумя (или тремя) кругами более всего характерны для гуннского и постгуннского времени, т. е. 360/370–470/480 гг. и соответственно 430/470–530/570 гг. Они концентрируются в западной части северокавказского региона, на Боспоре и в Юго-Западном Крыму и чаще всего встречаются на памятниках оседлого населения (например, Дюрсо, Пашковский, Сопино, Керчь, Джурга-Оба, Карши-Баир и др.), хотя попадают и к кочевникам (Михаэльсфельд, Новопокровка, Пухляковский) (Мастыкова, 2022, в печати). В гуннское и постгуннское время зеркала типа Карповка засвидетельствованы и у оседлого населения Верхнего Дона (Мухино, Ксизово-8 и 19, Стаево-4 и 5). Подобные зеркала встречаются и позднее вплоть до салтовского времени, но пик их распространения все же приходится на гуннское и особенно постгуннское время. Данные изделия связаны с материальной культурой оседлого населения понто-кавказского региона, откуда в гуннское и постгуннское время они и попадают на Верхний Дон (из последних работ: Мастыкова, 2016; 2020, там же библиография; 2022. С. 85–91). Это позволяет предварительно отнести погребение к интересующей нас эпохе конца гуннского и начала постгуннского периодов.

Студенец (рис. 1: Б5 ). В Аннинском районе Воронежской области, на реке Битюг, было выявлено разрушенное погребение, из него происходит металлическое зеркало и ребристая бусина из так называемого египетского фаянса ( Медведев , 2008. С. 27. Рис. 16: 7, 8 ). Зеркало представляет собой дериват изделий типа Медлинг – Анке-5 (рис. 4: 12 ). Это, на наш взгляд, довольно разнородная группа зеркал с центральной петлей и радиальными рельефными линиями, распространенная от Северного Кавказа до Среднего Дуная ( Werner , 1956. S. 22; Anke , 1998. S. 27). Они представлены в гуннское время, в частности в детском погребении в Унтерзибенбрунн (Untersiebenbrunn) в Нижней Австрии ( Werner , 1956. Taf. 48: 12 ; Anke , 1998. Taf. 2: 6 ) и в погребении в Мёдлинге (Mödling) ( Werner , 1956. Taf. 45: 2 ; Anke , 1998. Taf. 12: 6 ). Деградированная форма происходит из погребения 38 некрополя Виминациум ( Viminacium ), оно датировано фазой В этого некрополя, т. е. серединой – второй половиной V в. ( Ivanišević et al. , 2006. Р. 34. Pl. 6: 38.11 ; Fig. 42: 6 ). Еще одно постгуннское погребение с таким зеркалом известно на Северном Кавказе, в могильнике Лермонтовская скала 1, погребении 5, с характерными для того периода фибулами ( Мастыкова , 2009. Рис. 95: 1 . Табл. 136: 8 ). Зеркало из Студенца представляет собой дериват этой группы, оно имеет широкое неорнаментированное поле по краю. Ребристая бусина из фаянса (рис. 4: 13 ) напоминает находку из Айвазовского в Юго-Восточном Крыму, предположительно постгуннского времени (ср.: Казанский , 2020. Рис. 8: 13 ).

Погребальный обряд вышеперечисленных памятников в целом обычен для степных кочевников гуннского и постгуннского времени. Это ингумации в курганах, в ямах, иногда со ступенями и подбоями. Ориентировка погребенных головой на север, с отклонениями к востоку (Новая Чигла, Лихачевка, Подклетное) хорошо представлена в гуннское и в постгуннское время. Находки костей лошади (Лихачевка) также обычны для степняков (Казанский, 2020. С. 93, 94). Использование бересты для прикрытия покойника в захоронениях изредка фиксируется в постгуннское время (Обломский, 2002. С. 84). Наконец, искусственная деформация головы у погребенного в Новой Чигле восходит к обычаю, засвидетельствованному в кочевническом контексте гуннского и постгуннского времени (Казанский, 2020. С. 96).

* * *

Итак, серия находок, по всей вероятности связанная с кочевниками, зафиксирована для гуннского и постгуннского времени на северной периферии степи от бассейна Дона до Днепровского Левобережья12, где есть все основания в это время локализовать акацир. Их очень немного, что в целом соответствует общей археологической ситуации в степи в это время. Здесь уместно вернуться к гипотезе А. Г. Фурасьева, согласно которой объединение акацир включало и оседлые группы варваров, пограничных со степью, прежде всего население Верхнего Дона, и носителей рязано-окской культуры ( Фурасьев , 2013. С. 193, 194). Это предположение нам кажется вполне вероятным. Такого рода политические образования оседлого населения на границе степи, сохранявшие свою внутреннюю автономию и своих вождей, но подчиненные сильным кочевым союзам, хорошо известны в истории Великого переселения народов и для гуннского времени фиксируются археологически (подробнее: Казанский, Мастыкова , 2009б. С. 245–247). Что касается конкретно оседлого населения Верхнего Дона и рязано-окской культуры, то в обоих случаях выявляются археологические признаки существования местных правящих элит, которые и были в первую очередь заинтересованы в военном союзе с гуннами/акацирами. Речь идет об известной «княжеской могиле» в Мухино и «вождеском» погребении могильника Животинное на Верхнем Дону, и о захоронениях воинских предводителей на памятниках рязано-окской культуры (Там же. С. 242, 244, 247). Дальнейшие исследования подтвердят или опровергнут эту гипотезу.

Список литературы Акациры: северная окраина кочевой степи после Аттилы

- Айбабин А. И., 1999. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь: Дар. 150 с.

- Артамонов М. И., 1962. История хазар. Л.: Изд-во ГЭ. 524 с.

- Ахмедов И. Р., 2014. Некоторые индикаторы культурных взаимодействий в древностях рязаноокских финнов второй половины V – начала VI в. // Проблемы взаимодействия населения Восточной Европы в эпоху Великого переселения народов / Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 138–177 (РСМ; вып. 15.)

- Березуцкий В. Д., Мастыкова А. В., 2016. Погребение эпохи Великого переселения народов на Левобережье Среднего Дона // КСИА. Вып. 245. Ч. 1. С. 219–243.

- Гавритухин И. О., 2004. Среднеднепровские ингумации второй половины V–VI вв. // Культурные трансформации и взаимовлияния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем средневековье / Отв. ред.: В. М. Горюнова, О. А. Щеглова. СПб.: Петербургское Востоковедение. С. 208–220.

- Гавритухин И. О., 2007. Ингумации, связанные с культурой оседлого населения и отдельные находки постгуннского времени // Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э. / Отв. ред.: И. О. Гавритухин, А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 30–33. (РСМ; вып. 9.)

- Джаксон Т. Н., Калинина Т. М., Коновалова И. Г., Подосинов А. В., 2007. «Русская река». Речные пути Восточной Европы в античной и средневековой географии. М.: Языки славянских культур: Знак. 360 с.

- Зарецкий И. А., 1888. Заметка о древностях Харьковской губерниии Богодуховского уезда слободы Лихачевки // Харьковский сборник. 2. Харьков: Тип. Губ. Правл. С. 229–246 (2-я паг.)

- Засецкая И. П., 1994. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV–V вв.). СПб.: Эллипс. 222 с.

- Засецкая И. П., Казанский М. М., Ахмедов И. Р., Минасян Р. С., 2007. Морской Чулек. Погребения знати из Приазовья и их место в истории племен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху. СПб.: Изд-во ГЭ. 212 с.

- Иванов А. А., 2001. Комплекс гуннского времени из дельты Дона // РА. № 2. С. 119–121.

- Иордан. О происхождении и деяниях гетов (Getica) / Вступ. ст., пер., коммент. Е. Ч. Скржинской. СПб.: Алетейя, 2001. 508 с.

- Казанский М. М., 2001. Хронология начальной фазы могильника Дюрсо // Историко-археологический альманах. Вып. 7. Армавир: Армавирский краеведческий музей. С. 41–58.

- Казанский М. М., 2014. Археологическая ситуация в Среднем Поднепровье в VII в. // Проблемы взаимодействия населения Восточной Европы в эпоху Великого переселения народов / Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 45–137. (РСМ; вып. 15.)

- Казанский М. М., 2016. Оногуры в постгуннское время на Дону // Дивногорский сборник: труды музея-заповедника «Дивногорье». Вып. 6. Воронеж: Научная книга. С. 96–111.

- Казанский М. М., 2018а. Погребения и «поминальники» воинских предводителей постгуннского времени в понтийских степях // Relationes rerum: Régészeti tanulmányok Nagy Margit tiszteletér / Ed. А. Korom. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Régészettudományi Intézet. P. 393–408.

- Казанский М. М., 2018б. Престижные находки и центры власти постгуннского времени в Поднепровье // SP. № 4. С. 83–118.

- Казанский М. М., 2020. Древности степных кочевников постгуннского времени (середина V – середина VI в.) в Восточной Европе // МАИЭТ. Вып. XXV. Симферополь: Соло-Рич. С. 90–167.

- Казанский М. М., Мастыкова А. В., 2009а. «Царские» гунны и акациры // Гунны, готы, сарматы между Волгой и Дунаем / Науч. ред. и авт. предисл. А. Г. Фурасьев. СПб.: Фак. Филологии и искусств СПбГУ. С. 114–126.

- Казанский М. М., Мастыкова А. В., 2009б. Кочевые и оседлые варвары в Восточной Европе в гуннскую эпоху // Дивногорский сборник: труды музея-заповедника «Дивногорье». Вып. 1. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та. С. 225–251.

- Комар А. В., 2004. Кутригуры и утигуры в Северном Причерноморье // Сугдейский сборник. Киев; Судак: Академпериодика. С. 169–200.

- Кропоткин В. В., 1970. Римские импортные изделия в Восточной Европе (II в. до н. э. – V в. н. э.). М.: Наука. 280 с. (САИ; вып. Д1-27.)

- Круглов Е. В., 2021. О бронзовом котле «гуннского типа» обнаруженном у восточного берега Цимлянского водохранилища // Из истории культуры народов Северного Кавказа. Вып. 14. Ставрополь: Графа. С. 111–137.

- Латышев В. В., 1890. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. Т. I. Греческие писатели. СПб.: Тип. Имп. Акад. Наук. 946 с.

- Малашев В. Ю., 2000. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени // Сарматы и их соседи на Дону / Отв. ред. Ю. К. Гугуев. Ростов-на-Дону: Терра. С. 194–232 (Материалы и исследования по археологии Дона.)

- Мастыкова А. В., 2009. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV – середине VI в. н. э. М.: ИА РАН. 502 с.

- Мастыкова А. В., 2016. Зеркала типа Карповка: к вопросу о формировании салтово-маяцкой культуры Среднего Дона // Дивногорский сборник: труды музея-заповедника «Дивногорье». Вып. 6. Воронеж: Научная книга С. 241–254.

- Мастыкова А. В., 2020. Зеркала типа Карповка – Анке-4 на Северном Кавказе и в Северном Причерноморье: происхождение, распространение, датировка // Археологическое наследие Кавказа: актуальные проблемы изучения и сохранения. XXXI Крупновские чтения / Отв. ред. М. С. Гаджиев. Махачкала: МавраевЪ. С. 389–391.

- Мастыкова А. В., 2022. Металлические зеркала с поселения Стаево // Торгово-ремесленный комплекс у с. Стаево в верховьях р. Воронеж (конец V – VII вв.) и некоторые проблемы археологии Верхнего Подонья эпохи раннего Средневековья. / Отв. ред. А. М. Обломский. М.; СПб.: Нестор-История. С. 85–94, 436–442. (РСМ; вып. 21.)

- Медведев А. П., 1990. Сарматы и лесостепь (по материалам Подонья). Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та. 220 с.

- Медведев А. П., 2008. Сарматы в верховьях Танаиса. М.: Таус. 220 с.

- Менхен-Хельфен О., 2014. История и культура гуннов. М.: Центрполиграф. 479 с.

- Обломский А. М., 2002. Днепровское Лесостепное Левобережье в позднеримское и гуннское время. М.: Наука. 255 с. (РСМ; вып. 5.)

- Обломский А. М., 2004. Раннесредневековое трупоположение у с. Лихачевка Полтавской области // Культурные трансформации и взаимовлияния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем средневековье / Отв. ред.: В. М. Горюнова, О. А. Щеглова. СПб.: Петербургское Востоковедение. С. 221–227.

- Обломский А. М., 2014. Карта Скифии по «Гетике» Иордана // Проблемы взаимодействия населения Восточной Европы в эпоху Великого переселения народов / Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 13–25 (РСМ; вып. 15.)

- Пигулевская Н. В., 2011. Сирийская средневековая историография: Исследования и переводы. СПб.: Дмитрий Буланин. 832 с.

- Подосинов А. В., 2002. Восточная Европа в римской картографической традиции: Тексты, переводы, комментарий. М.: Индрик. 488 с.

- Прокопий Кесарийский. Война с готами / Пер. С. П. Кондратьева. М.: Изд-во АН СССР, 1950. 516 с.

- Прокопий Кесарийский. Тайная история // Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история / Пер., вступит. ст. и коммент. А. А. Чекаловой. СПб.: Алетейя, 2001. С. 261–342.

- Ромашов С. А., 2001. Историческая география Хазарского Каганата (V–XIII вв.) // Archivum Eurasiae Medii Aevi. Т. 11 (2000–2001). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. С. 219–338.

- Томпсон Э. А., 2008. Гунны. Грозные воины степей. М.: Центрополиграф. 256 с.

- Фурасьев А. Г., 2013. Акациры – соседи эстиев // АСГЭ. Вып. 39. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 185–196.

- Altheim F., 1952. Attila et les Huns. Paris: Payot. 230 p.

- Anke B., 1998. Studien zur Reiternomadischen Kultur des 4. bis 5. Jahrhunderts. Weissbach: Beier & Beran. 2 Teile (222 S. + 156 S., 139 Taf.)

- Belinskij A. B., Härke H., 2018. Ritual, society and population at Klin-Yar (North Caucasus). Excavations 1994–1996 in the Iron Age to early medieval cemetery. Bonn: Habelt. 416 p., 7 pl.

- Bóna I., 2002. Les Huns. Le grand empire barbare d’Europe IVe–Ve siècles. Paris: Errance. 240 p.

- Gorokhovsky E., 1992. The Nomads of the South-East Europe t the Beginning of the Middle Age // Medieval Europe 1992. Vol. 4. Death and Burial. York: Medieval Europe 1992. P. 145–150.

- Ivanišević V., Kazanski M., Mastykova A., 2006. Les nécropoles de Viminacium à l’époque des Grandes Migrations. Paris: Centre de Recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance. 351 p. (Monographies; 22.)

- L’Or des princes barbares. Du Caucase à la Gaule Ve siècle après J.-C., 2000. Paris: Réunion des musées nationaux. 224 p.

- Shchukin M., Kazanski M., Sharov O., 2006. Des Goths aux Huns: Le Nord de la mer Noire au Bas – Empire et à l’époque des Grandes Migrations. Oxford: John and Erica Hedges Ltd. 482 p. (BAR – International Series 1535).

- Tejral J., 1988. Zur Chronologie der frühen Völkerwanderungszeit im mittleren Donauraum // Archaeologia Austriaca. Bd. 72. S. 223–304.

- Tejral J., 2011. Einheimische und Fremde. Das norddanubische Gebiet zur Zeit der Völkerwanderung. Brno: Archäologisches Institut Akademie Věd České Republiky Brno. 466 S.

- Werner J., 1956. Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenshcaften. 2 Teile (140 S. + 75 Taf.)