Академическая и спортивная мобильность студентов как фактор интеграционного взаимодействия и объект научного исследования

Автор: Федотова Ольга Дмитриевна, Аль Хуссини Мохамед Кадом Махди

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 12, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию проблемы мобильности, которая является неотъемлемой частью современного трансграничного мира. Анализируются основные цели интернационализации сфер культуры, спорта и науки, в фокус рассмотрения которых попадают вопросы академической и спортивной мобильности. На основе контент-анализа работ по тематике данных видов мобильности и интерпретации содержания публикаций, представленных в изданиях, индексируемых Scopus, установлена динамика публикационной активности зарубежных и российских авторов с момента появления первых научных статей в этой области. Показано, что публикационная активность представителей отечественных образовательных организаций по проблеме академической мобильности доминирует. Спортивная мобильность не находится в фокусе внимания российских исследователей. Сделан вывод, что эта тематика может быть раскрыта в контексте не только научного дискурса, но и стратегического.

Образование, университетское образование, сфера спорта, академическая мобильность, спортивная мобильность, публикационная активность, контент-анализ, интерпретация результатов

Короткий адрес: https://sciup.org/14940058

IDR: 14940058 | УДК: 378.1:316.444 | DOI: 10.24158/spp.2017.12.11

Текст научной статьи Академическая и спортивная мобильность студентов как фактор интеграционного взаимодействия и объект научного исследования

НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблемы мобильности населения разных типологических групп находятся в фокусе внимания экономистов, политологов, культурологов, психологов. Для педагогов вопрос мобильности приобрел новую грань актуальности в контексте реализации идеи создания единого пространства высшего образования, которое предполагает его открытость, доступность, ориентацию на общеевропейские ценности, повышение привлекательности и конкурентоспособности системы европейского образования и науки. Вхождение России в систему всемирных связей в области высшего образования после подписания Болонской декларации предусматривает следование духу и букве Magna Charta Universitatum (Великой хартии университетов 1988 г.) и Сорбонской декларации, принятой в Париже в 1998 г.

Формированию единого пространства высшего образования способствует решение таких задач, как введение в образовательный процесс разных уровней процедуры оценки трудоемкости в терминах зачетных единиц, позволяющей учитывать учебные достижения студентов при реализации программ академический мобильности, взаимное признание квалификаций, отражение позиций учебных программ в приложении к диплому, формат которого разработан ЮНЕСКО – СЕПЕС (Европейским центром по высшему образованию), Европейской комиссией и признан Советом Европы. Учреждение аспирантуры в качестве третьего уровня системы высшего образования, привлечение к оценке деятельности вузов работодателей, организация рынка образовательных услуг в рамках реализации стратегии «обучение в течение всей жизни» свидетельствуют о неукоснительной приверженности идеалам сотрудничества, заложенным в Болонской декларации.

Проблемы, связанные с мобильностью студентов, много лет являются темой научного дискурса в трудах зарубежных ученых. Исходя из идеи о том, что после принятия Болонской декларации тематика академической мобильности студентов получила новый импульс развития, был поставлен вопрос, какова динамика ее отражения в ведущих научных источниках, имеющих всемирное значение. Для этого проведено специальное исследование.

Концепция исследования заключается в подтверждении или опровержении гипотезы о том, что научное сообщество реагирует на принятие стратегических документов, регулирующих основные направления развития образования. Если проследить динамику публикационной активности по проблемам академической мобильности, которая во многом определяет вектор развития образования в условиях интернационализации и глобализации мирового образовательного пространства, а также содержание публикаций, то можно выявить качественное своеобразие позиций авторов, раскрывающих специфику подходов к данной проблеме в рамках различных социокультурных и социально-политических установок.

Эмпирическим источником исследования являются публикации, содержащиеся в реферативной и библиографической базах Scopus, в которой индексируются названия научных изданий, включающих статьи из журналов, отобранных в базу по высоким критериям научности, а также серийные издания книг и материалы конференций. Высокие требования к публикациям не позволяют усомниться в их актуальности и качестве.

Методы и организация исследования . Использованы преимущественно теоретические способы исследования - анализ, контент-анализ, сравнение, интерпретация, генерализция. Процесс проходил в несколько этапов. При осуществлении контент-анализа соблюдали следующие требования и процедуры.

На первом этапе исследования смысловой категорией анализа являлся концепт «академическая мобильность». Поисковый запрос был сформулирован следующим образом: academic mobility. При определении формата поиска мы выбрали позицию «название статьи». Единицей счета выступала тематическая статья (или глава книги), обнаруженная поисковой системой базы Scopus. При подсчете использовали аналитический инструментарий, позволяющий представить результаты поиска в разных вариантах их визуализации. При этом учитывалось, что библиографическая база Scopus располагает значительными ресурсами применения аналитического инструментария, дающего возможность уточнять результаты поиска в автоматическом режиме по году, источнику, автору, организации, стране, типу документа и отрасли знаний.

При построении гистограмм по критерию «год издания» применяли данные, содержащиеся в базе. Вместе с тем учитывали, что публикационная активность авторов проявлялась неравномерно. Чтобы уменьшить длину гистограммы и сделать ее более компактной, годы, в которые тематические публикации отсутствовали, не были отражены в хронологической линейке рисунка. Таким образом, при представлении результатов в расчет принимались только те годы издания, в которые были проиндексированы научные публикации.

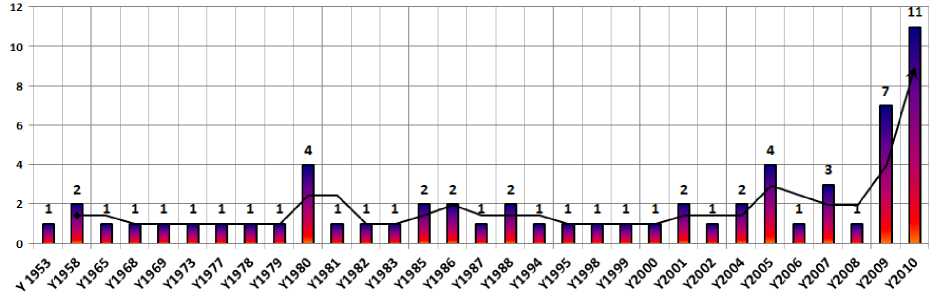

Исследование проводили 10.12.2017 г. Результаты заносили в кодировочные таблицы программы Excel, при помощи встроенных инструментов которой были построены гистограммы. На основе данных, полученных при применении поисковых инструментов базы Scopus по поисковому запросу academic mobility, составлена гистограмма (рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределение публикаций по поисковому запросу academic mobility, представленных в базе Scopus [1]

На рисунке 1 показано, что первая тематическая статья по проблемам академической мобильности относится к 1953 г. Она написана автором Ч. Моррисом, опубликована в известном английском журнале Nature, издающемся с 1869 г., и посвящена проблемам академической мобиль- ности в Британском Cодружестве [2]. Судя по отсутствию цитирования в статьях из базы, этот материал не вызвал горячего интереса современников и исследователей, обращавшихся к данной проблематике до настоящего времени. Количество публикаций в 1960-е, 1970-е, 1990-е гг. невелико, работы появлялись редко. Хронологически первой статьей, на которую были сделаны ссылки в 1976 и 1986 гг., была публикация Дж. Джастмана, посвященная академическим способностям обездоленных детей, родители которых имели различную степень мобильности [3].

Линия тренда, отражающая динамику публикационной активности, ясно показывает, что период до 2005 г. имеет конфигурацию плато с одним исключением, приходящимся на 1980 г. Эти публикации посвящены проблемам обсуждения доверия к ученым степеням, полученным за границей, академической мобильности как инструменту выполнения программ университетского сотрудничества в области образования и научных исследований, а также перспективам академической мобильности выпускников средних школ в Западной Германии. Резкий восходящий тренд фиксируется в 2009 и 2010 гг.

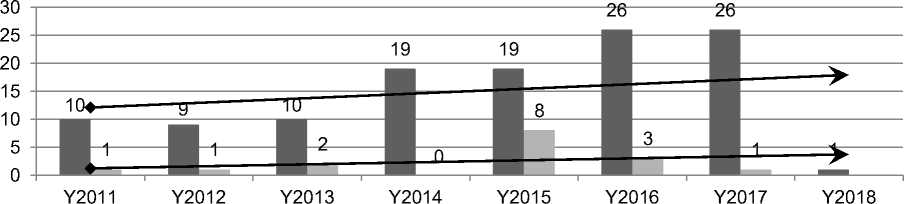

Второй этап исследования охватывает период с 2011 г. до настоящего времени. Выбор данного хронологического отрезка определен тем, что в 2011 г. появились первые публикации российских авторов, посвященные данной проблематике. Для проведения сравнения из общего количества публикаций, включающих статьи как российских авторов, так и зарубежных, выделены и представлены отдельно в виде тематических кластеров работы представителей отечественного и иностранного научных сообществ. Результаты отражены на рисунке 2.

^^ Заруб. ^^ Россия Линейная (Заруб. ) Линейная (Россия)

Рисунок 2 – Сравнение распределения публикаций по поисковому запросу academic mobility, представленных в базе Scopus

Из рисунка 2 видно, что суммарное количество публикаций зарубежных авторов значительно превышает таковое российских ученых. Линия тренда отчетливо показывает поступательное увеличение числа материалов. Несмотря на то что календарный год еще не закончен, в базе уже проиндексирована статья 2018 г. Отечественные публикации (в общей сложности 16 статей) распределены неравномерно, наблюдается резкий всплеск в 2016 г. при полном отсутствии изданий в 2014 г. В связи с этим возникает вопрос – представители научной общественности какого региона являются наиболее часто публикуемыми авторами. Для поиска ответа мы обратились к аналитическому инструменту программы Scopus, который позволяет сортировать данные по организациям (рисунок 3).

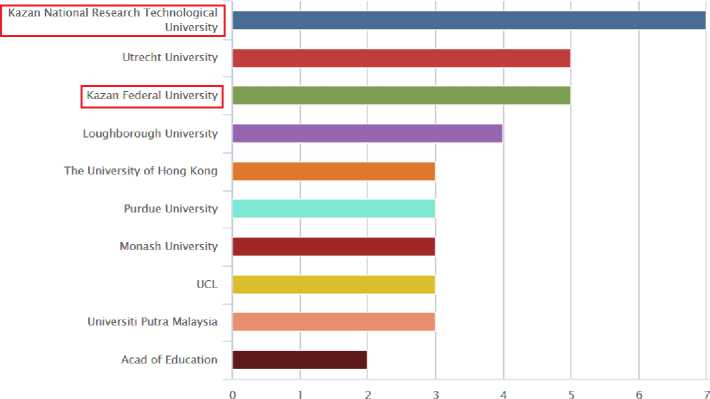

Документы по организациям

Сравнить количества документов максимум по 15 организациям

Рисунок 3 – Данные публикационной активности организаций по проблеме академической мобильности

Обращает на себя внимание тот факт, что в данной позиции российские вузы занимают ведущие места. Казанский национальный исследовательский технологический университет лидирует по количеству тематических публикаций, Казанский (Приволжский) федеральный университет находится на третьем месте. Анализ материалов по критерию «охват в Scopus» показал, что все журналы, в которых были представлены публикации отечественных авторов, уже не индексируются в рассматриваемой базе. В то же время журналы, публикации в которых осуществлены исследователями из Нидерландского университета, стоящего на втором месте в рейтинге, не исключены из базы. Все пять статей принадлежат перу М. Леунг – безусловно, ведущего спе- циалиста по изучаемому вопросу.

Академическая мобильность студентов неразрывно связана с реализацией идеи их полновесного участия во всех сферах социальной жизни, в том числе в спорте. Понятие «спортивная мобильность», как отмечается в исследовании В.А. Корнеевой, является сложносоставным и включает личную мобильность, мобильность болельщиков, клубную мобильность, мобильность отдельных видов спорта и атрибутивную мобильность спортивных брендов и символов [4].

Третий этап исследования посвящен определению динамики публикационной активности

Рисунок 4 – Результаты публикационной активности по проблемам спортивной мобильности в изданиях, индексированных в базе Scopus

Первая публикация по проблеме спортивной мобильности, как следует из данных, представленных на рисунке 4, относится к 1977 г. Обсуждение этого вопроса на научном уровне началось со статьи Б. Петри и Э. Бенда, рассмотревших участие в спортивных играх сквозь призму социальной мобильности [5]. В целом ситуация, не связанная с резким возрастанием интереса к изучаемой тематике, сохраняется до 2010 г. В этот год проходили зимние Олимпийские игры в Ванкувере. Высокий уровень публикационной активности имеет место в 2016 г. (летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро). Однако вряд ли можно провести прямую параллель между количеством материалов по данной проблематике и проводимыми Олимпийскими играми. Например, в 2008 (летняя Олимпиада в Пекине), 2006 (зимняя – в Турине), 2002 (зимняя – в Солт-Лейк-Сити), 1980 г. (летняя – в Москве) показатель имел минимальное значение – единицу.

Среди авторов, опубликовавших материалы по данной тематике, российских ученых нет. Лидируют исследователи из Нидерландов (10 публикаций), Великобритании (8) и Канады (6). В целом динамика публикационной активности по проблемам спортивной мобильности находится в восходящем тренде.

Таким образом, исследование показало, что вопрос академической и спортивной мобильности является актуальным. Эти виды мобильности способствуют интеграции науки, образования и спорта, создают предпосылки для расширения и укрепления культурного, социального и интеллектуального потенциала стран и народов, помогая им продвигаться в пространстве социокультурных, социально-экономических и политических взаимосвязей и взаимоотношений. Динамику публикационной активности по проблемам мобильности в условиях перехода к траснацио-нальному миру можно считать определенным индикатором происходящих в нем процессов. Данная тематика находится в фокусе внимания отечественных и зарубежных авторов, она может быть рассмотрена в контексте не только научного дискурса, но и стратегического.

Ссылки и примечания:

-

1. Все рисунки составлены авторами на основе данных базы Scopus.

-

2. Morris Ch. Academic mobility in the British commonwealth // Nature. 1953. No. 172 (4372). P. 271.

-

3. Justman J. Academic aptitude and reading test scores of disadvantaged children showing varying degrees of mobility //

Journal of Educational Measurement. 1965. Vol. 2, no. 2. P. 151–155.

-

4. Корнеева В.А. Виды и ресурсы спортивной мобильности как soft power в реализации интересов национальной и региональной политики стран // Дискурс-ПИ. 2015. № 2 (12). С. 64–71.

-

5. Petrie B.M., Bend E. Sport participation, scholastic success, and social mobility // Exercise and Sport Sciences Reviews. 1977. Vol. 5, no. 1. P. 1–44.

Список литературы Академическая и спортивная мобильность студентов как фактор интеграционного взаимодействия и объект научного исследования

- Morris Ch. Academic mobility in the British commonwealth//Nature. 1953. No. 172 (4372). P. 271.

- Justman J. Academic aptitude and reading test scores of disadvantaged children showing varying degrees of mobility//Journal of Educational Measurement. 1965. Vol. 2, no. 2. P. 151-155.

- Корнеева В.А. Виды и ресурсы спортивной мобильности как soft power в реализации интересов национальной и региональной политики стран//Дискурс-ПИ. 2015. № 2 (12). С. 64-71.

- Petri B.M., Bend E. Sport participation, scholastic success, and social mobility//Exercise and Sport Sciences Reviews. 1977. Vol. 5, no. 1. P. 1-44.