Академические профессии в спектре профессиональных предпочтений аспирантов

Автор: Миронос Алексей Андреевич, Бедный Борис Ильич, Рыбаков Николай Валерьевич

Журнал: Университетское управление: практика и анализ @umj-ru

Рубрика: Кадры науки и образования

Статья в выпуске: 3 т.21, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлен кейс Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) по исследованию мотиваций и профессиональных планов аспирантов, а также факторов, влияющих на выбор академической карьеры. Рассмотрены особенности профессиональных интересов аспирантов, специализирующихся в области естественнонаучных и социально-гуманитарных направлений. Метод исследования: стандартизованный анкетный online-опрос (N = 427); выборка адекватно отражает дисциплинарные, возрастные и гендерные пропорции аспирантуры университета. Установлено, что среди факторов, определяющих выбор университета для обучения в аспирантуре, основную роль играет предыдущий опыт обучения в том же университете, репутация факультета или конкретной аспирантской программы. Более 80 % аспирантов не рассматривали иные университеты в качестве возможного места обучения. Обнаружено, что явно выраженная в начале обучения ориентация на профессиональную деятельность в сфере науки и высшего образования в ходе обучения может измениться. Удельный вес аспирантов, устойчиво сохраняющих нацеленность на академические профессии, существенно зависит от направления подготовки и в среднем составляет 55 %. Аспиранты, проходящие обучение по социально-гуманитарным специальностям, зачастую переориентируются на «неакадемические» профессиональные траектории, поскольку оказываются не готовыми к территориальной мобильности. Обосновывается вывод о том, что низкий уровень территориальной мобильности является одним из ключевых факторов, снижающих эффективность института аспирантуры в отношении реализации его основной функции - воспроизводства кадрового потенциала науки и высшей школы. На основе анализа эмпирических данных обсуждаются возможные меры, направленные на повышение эффективности аспирантских программ: развитие системы грантовой поддержки диссертационных исследований, усиление связи диссертационных тематик с крупными научными проектами, диверсификация аспирантских программ, введение в правовое поле профессиональных степеней (например, в области государственного управления, менеджмента и бизнеса, юриспруденции, образования). Результаты работы представляют интерес для научно-педагогических и административных работников высших учебных заведений, вовлеченных в процесс управления подготовкой и аттестацией кадров высшей квалификации.

Подготовка научно-педагогических кадров, аспирантура, мотивации и карьерные планы аспирантов, академический рынок труда, эффективность аспирантуры, территориальная мобильность

Короткий адрес: https://sciup.org/142227212

IDR: 142227212

Текст научной статьи Академические профессии в спектре профессиональных предпочтений аспирантов

В последние годы национальная система подготовки научных кадров переживает период масштабных трансформаций, затрагивающих модель аспирантуры, нормативные требования к организации подготовки аспирантов, порядок проведения аттестации выпускников. Одним из важнейших вопросов реформирования аспирантуры является вопрос о согласованности принимаемых мер с тенденциями развития рынка интеллектуального труда. Традиционные для выпускников аспирантуры академические карьеры сегодня дополняются новыми видами интеллектуальной деятельности, в которых востребованы исследовательские и аналитические компетенции. Кроме того, и в академических профессиях динамично изменяются условия труда: идет процесс глобализации научных и образовательных программ, появляются новые формы и средства реализации исследовательских и образовательных проектов. Как следствие, меняются и требования к компетенциям научных работников и преподавателей высшей школы. В какой мере взаимосвязаны изменения в сфере подготовки научных кадров и в сфере их профессиональной реализации? Являются ли меры по реформированию аспирантского образования ответом на современные тенденции рынка интеллектуального труда?

Внедренные в систему образования в 2014 г. изменения формата подготовки и аттестации кадров высшей квалификации вызвали многочисленные дискуссии в академической среде по вопросам функционирования института аспирантуры в новых условиях. Анализ обширной библиографии по этой теме свидетельствует о существенном разбросе мнений по ключевым вопросам реформирования аспирантуры [1]. До последнего времени обсуждение проблем аспирантуры было сосредоточено преимущественно на вопросах организации и содержательного наполнения образовательных программ. В меньшей степени предметом анализа являлся сам аспирант, который в контексте сформировавшегося дискурса рассматривался скорее как объект подготовки, нежели как субъект образовательного процесса. Специфика аспирантуры как третьего уровня высшего образования заключена в индивидуализированном характере подготовки, нацеленности образовательной программы на конкретные профессиональные траектории. Поэтому результаты подготовки выпускников во многом определяются оптимальным выбором образовательного и исследовательского компонентов программы, которые должны быть согласованы с личными устремлениями аспирантов.

Одним из актуальных направлений эмпирических исследований является изучение мотиваций и карьерных стратегий современных российских аспирантов. Частичному преодолению дефицита эмпирических данных, характеризующих современных аспирантов, способствовало проведенное в 2016 г. Центром внутреннего мониторинга Высшей школы экономики масштабное социологическое исследование. В этом исследовании приняли участие 16 ведущих университетов страны, в том числе 9 вузов из Москвы и Санкт-Петербурга и 7 крупных региональных классических университетов (общее число респондентов – 2221). В рамках этого проекта изучались вопросы, затрагивающие условия обучения, профессиональные планы аспирантов, а также трудности, с которыми они сталкиваются в процессе обучения. Некоторые обобщенные и усредненные по вузам результаты этих исследований опубликованы в недавних работах [2–3].

Наряду с общими процессами, характерными для развития современной аспирантуры, представляетcя важным выявление ведомственных, региональных и иных особенностей, определяющих условия подготовки научных кадров. Например, особая специфика присуща аспирантурам институтов Российской академии наук, определенные особенности имеют аспирантуры столичных и региональных университетов. Поскольку значительная часть контингента современной российской аспирантуры проходит подготовку в ведущих региональных вузах, имеющих статус федеральных и национальных исследовательских университетов, представляет интерес изучение кейсов этих университетов. Одним из университетов-участников упомянутого выше социологического опроса является Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ)1. Данные, полученные в ходе социологического исследования аспирантов ННГУ, дают обширный материал для изучения многих вопросов, связанных с подготовкой научно-педагогических кадров в новых условиях.

В этой статье детально анализируются результаты анкетирования, которые имеют отношение к проблеме функциональности аспирантуры как института, ответственного за воспроизводство научных кадров и преподавателей вышей школы2. С этой целью были поставлены следующие вопросы, играющие важную роль в совершенствовании управления подготовкой научно-педагогических кадров в аспирантурах российских вузов:

– Каков удельный вес аспирантов, ориентированных на академическую карьеру?

– Насколько устойчивыми являются мотивации аспирантов, какие факторы влияют на изменение их карьерных предпочтений в процессе обучения?

– Как соотносятся профессиональные планы аспирантов с реальной ситуацией на рынке интеллектуального труда?

Состояние вопроса

Тесная интеграция современной экономики и научных достижений, составляющая основу индустрии знаний, способствовала возрастающему спросу на исследовательские компетенции в разных сферах экономической деятельности [4]. Расширение масштабов докторского образования за рубежом, ознаменовавшееся институционализацией PhD-программ в качестве третьего уровня высшего образования, стимулировало изучение тенденций и специфики рынка интеллектуального труда, а также роли программ третьего уровня в подготовке новых поколений исследователей и работников наукоемких секторов экономики [5–6]3. Исследования докторского образования и сопряженных с ним сегментов рынка труда потребовали кооперации исследователей и разработки новых методик сбора и обработки эмпирических данных. Так, с 2004 г. в европейских странах осуществляется масштабный исследовательский проект «Careers of Doctorate Holders», объединивший усилия Евростата, Института статистики ЮНЕСКО и Директората по науке, технологиям и промышленности Организации Экономического Сотрудничества и Развития. В рамках этого проекта проводится изучение профессиональных карьер выпускников PhD-программ, оценка специфики рынка интеллектуального труда, динамики профессионального роста и мобильности выпускников [8].

Заметный вклад в исследование проблем и перспектив развития докторского образования вносит Европейский совет докторантов и молодых исследователей (EURODOC), инициирующий и поддерживающий исследовательские проекты в данной области [9], в том числе компаративные исследования национальных особенностей исследовательского образования. В последние годы активное участие в этом коллективном проекте принимают и российские ученые [10]. Одной из выявленных тенденций является утрата аспирантурой исключительно академической ориентации и обусловленный этим процесс диверсификации аспирантских программ, что, в частности, проявляется в институциональном закреплении различий между научными и профессиональными докторскими степенями (последние ориентированы на неакадемические рынки труда). В европейских странах в настоящее время насчитывается до девяти различных видов докторских степеней [11]. В целом эмпирические исследования, выполненные в разных странах мира, свидетельствуют о сохранении особенностей национальных моделей аспирантской подготовки [12, 13].

В тесной связи с обозначенной проблематикой развиваются исследования, направленные на изучение мотиваций аспирантов, а также карьерных стратегий молодых людей, получающих исследовательское образование. Результаты таких исследований позволяют выявить некоторые общие закономерности, характерные для данного образовательного уровня. Например, отмечается высокий уровень активности аспирантов при выборе образовательных модулей аспирантской про- граммы. Обнаружена сильная корреляция между ориентацией аспирантов на определенные виды деятельности и эффективностью образовательных программ [14]. Исследователи отмечают также существенную «гибкость» мотиваций и стратегий аспирантов. Масштабное исследование, инициированное журналом «Nature», показало, что, хотя значительная часть аспирантов ориентирована на исследовательскую карьеру, многие из них готовы после завершения обучения реализовать и иные профессиональные траектории, в том числе в индустриальной сфере [15].

Российские исследователи в последние годы также усиливают внимание к проблемам мотиваций и профессиональных планов студентов и аспирантов [2, 16, 17], однако в настоящее время этот вопрос изучен явно недостаточно.

Методика

Наше исследование основано на стандартизованном анкетном online-опросе аспирантов ННГУ, организованном через специальную информационную платформу. Общая численность аспирантов на момент проведения опроса составляла 781 чел. Распределение генеральной совокупности по основным категориям характеризуется следующим образом. По форме обучения: аспиранты очного отделения – 604 чел. (77,4 %), аспиранты заочного отделения – 177 чел. (22,6 %); по условиям обучения: аспиранты, обучающиеся за счет средств бюджета,- 566 чел. (72,5 %), по договорам об оказании платных образовательных услуг – 215 чел. (27,5 %); мужчин – 394 чел. (50,4 %), женщин – 387 чел. (49,6 %).

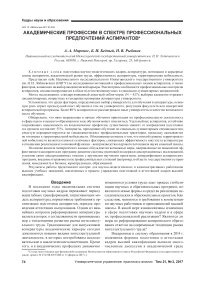

В опросе приняли участие 427 аспирантов (54,7 % от генеральной совокупности). На рис. 1 приведены данные, характеризующие основные параметры выборки. Видно, что аспиранты, обучающиеся по специальностям естественнонаучного и социально-гуманитарного профилей, а также аспиранты разных лет обучения охвачены опросом достаточно равномерно. В несколько меньшей степени представлены аспиранты, обучающиеся за счет внебюджетных средств (44 % от соответствующего сегмента генеральной совокупности), а также аспиранты заочной формы обучения (41 % соответственно). Таким образом, в целом выборка адекватно отражала дисциплинарные, возрастные и гендерные пропорции аспирантуры ННГУ.

При исследовании влияния дисциплинарных факторов на мотивации и профессиональные планы аспирантов все респонденты были раз-

Рис. 1. Характеристика выборки (в процентах от генеральной совокупности)

делены на две укрупненные группы: аспиранты естественнонаучных направлений (точные и естественные науки) и аспиранты социально-гуманитарных направлений (науки об обществе, гуманитарные науки). При изучении дисциплинарных особенностей мотиваций и профессиональных планов аспирантов анализировались лишь те направления подготовки, которые были представлены в выборке не менее чем пятипроцентной долей в общем числе респондентов (не менее 25 чел.).

Анализ результатов анкетирования позволил выявить совокупность респондентов, ориентированных на последующую исследовательскую или преподавательскую деятельность, а также дифференцировать эту совокупность по направлениям подготовки и некоторым иным параметрам (год, форма обучения, гендерные различия).

Результаты и их обсуждение

Выбор академических профессий. Участникам опроса были предложены два вопроса, позволившие выявить мотивы, которыми они руководствовались, принимая решение о поступлении в аспирантуру, и их планы в отношении будущей профессиональной деятельности.

Вопрос 1 – «Почему Вы решили поступать в аспирантуру?» – являлся полузакрытым и предполагал следующие варианты ответов (респонденты имели возможность указать несколько вариантов ответа):

-

1. Считаю, что обучение в аспирантуре поможет в развитии моей карьеры в качестве преподавателя вуза или другого образовательного учреждения .

-

2. Считаю, что обучение в аспирантуре поможет в развитии моей карьеры в качестве исследователя в вузе или научной организации .

-

3. Считаю, что обучение в аспирантуре поможет в развитии моей карьеры в качестве исследователя-аналитика в коммерческой организации.

-

4. Считаю, что обучение в аспирантуре поможет в развитии моей карьеры вне академической сферы.

-

5. Хотел(–а) продолжить обучение по профессии.

-

6. Не хотел(–а) покидать университетскую среду.

-

7. Обучение в аспирантуре дало мне возможность получить отсрочку от армии.

-

8. Обучение в аспирантуре дало мне возможность получить место в общежитии.

-

9. Другое (уточните, почему именно).

-

10. Затрудняюсь ответить.

Вопрос 2 – «В какой из перечисленных областей Вы, скорее всего, хотели бы работать после защиты диссертации в будущем?» – допускал возможность выбора только одного варианта ответа. Были предложены следующие варианты:

-

1. В академической сфере (образовательные и научные учреждения) .

-

2. В бизнесе в качестве наемного работника.

-

3. В бизнесе в качестве предпринимателя.

-

4. Фриланс (выполнять независимые проекты для разных заказчиков).

-

5. В органах государственного управления.

-

6. В общественных и политических организациях.

-

7. В вузе в качестве научного сотрудника.

-

8. В вузе в качестве преподавателя.

-

9. В научном учреждении в качестве научного сотрудника.

-

10. В других образовательных учреждениях (школа, колледж и др.) в качестве преподавателя.

-

11. В коммерческой организации в качестве исследователя-аналитика.

-

12. В коммерческой организации (не исследовательская должность).

-

13. Другое (укажите, что именно).

Анализ ответов на эти вопросы позволил выделить две группы респондентов. Первая группа объединяет тех аспирантов, для которых мотивом к поступлению в аспирантуру была ориентация на академические профессии (выбраны варианты ответов 1 и / или 2 на вопрос «Почему Вы решили поступать в аспирантуру?»). Вторая группа – это аспиранты, предполагающие после завершения обучения занять позиции исследователей в академическом или вузовском секторе или работать в качестве преподавателей высшей школы (варианты ответа: 1, 7, 8 или 9 на вопрос «В какой из перечисленных областей Вы, скорее всего, хотели бы работать после защиты диссертации в будущем?»). Доля первой группы в общем составе респондентов составила 79 %, доля второй – 55 %. Область пересечения этих групп, позволяющая оценить удельный вес аспирантов, настроенных на развитие своих карьер в качестве исследователей или преподавателей высшей школы и на этапе поступления, и в процессе обучения в аспирантуре, составила 49,9 %. Таким образом, можно констатировать наличие определенной «подвижности» мотиваций и профессиональных планов на протяжении обучения в аспирантуре.

Об устойчивости профессиональных предпочтений аспирантов . Насколько стабильны мотивации у нынешних аспирантов, какие факторы определяют устойчивость их профессиональных устремлений?

Наряду с теми, кто уверенно выбирает академические профессии, значительная часть аспирантов изменяет свои планы в процессе обучения (табл. 1). «Степень неустойчивости» мотиваций имеет некоторую дисциплинарную окраску. Например, удельный вес аспирантов, изменивших свои предпочтения, среди представителей наук об обществе значительно выше, чем среди представителей естественнонаучных и гуманитарных направлений (в частности, более 40 % экономистов, юристов и политологов в процессе обучения переориентируются на иные сферы профессиональной деятельности). Вместе с тем ожидаемой оппозиции между «естественниками» и «гуманитариями» по этому параметру не выявлено.

Наряду со снижением интереса к академическим профессиям у части аспирантов выявлена и противоположная тенденция: 8 % респондентов, выразивших желание развивать профессиональную карьеру в научно-образовательном секторе, при поступлении в аспирантуру руководствовались иными мотивами. Таким образом, их ориентация на академическую деятельность оформилась уже в процессе обучения.

Таблица 1

Распределение респондентов, ориентированных на профессиональную деятельность в научно-образовательной сфере, по группам направлений подготовки

|

Укрупненная группа направлений подготовки |

Доля респондентов, ориентированных при поступлении в аспирантуру на работу в научно-образовательной сфере,% |

Из них изменили свои профессиональные предпочтения в процессе обучения в аспирантуре,% |

|

Точные и естественные науки |

77 |

12 |

|

Науки об обществе |

79 |

41 |

|

Гуманитарные науки |

80 |

11 |

Удельный вес аспирантов – мужчин, которые при поступлении в аспирантуру не планировали стать преподавателем или исследователем, составляет 32 %. Кроме того, 23 % из числа тех, кто при поступлении был нацелен на работу в науке и образовании, в процессе обучения изменили свои планы. У женщин значения этих показателей составили 20 % и 13 % соответственно4.

Приведенные в этом разделе данные об изменении планов в процессе обучения отражают естественный процесс поиска будущей профессиональной траектории и подтверждают тезис о том, что для удержания интереса к академическим профессиям молодые люди должны иметь ясные и надежные перспективы развития своих профессиональных карьер.

Факторы, определяющие выбор академической карьеры . Рассмотрим наиболее значимые факторы, влияющие на выбор аспирантами профессиональной деятельности в науке и высшей школе.

Осознанность выбора . В какой мере стремление строить академическую карьеру являлось выверенным и детально проработанным? Чем был обусловлен выбор вуза? Вопрос анкеты: «Что для Вас было наиболее важным при выборе аспирантской программы в Вашем вузе?». Предусматривались следующие варианты ответов:

-

1. Репутация факультета / программы.

-

2. Репутация университета.

-

3. Финансовая поддержка (стипендии, гранты).

-

4. Местоположение университета.

-

5. Учебный план.

-

6. Статистика по защитам в аспирантуре.

-

7. Перспективы дальнейшего трудоустройства.

-

8. Советы родственников или друзей.

-

9. Советы руководителя или коллег на работе.

-

10. Предшествующий опыт обучения в данном университете.

-

11. Другое.

Поскольку респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа, ранжирование факторов, определяющих выбор аспирантуры данного вуза, проводили по частоте упоминаний предложенных вариантов ответа. Первый и второй варианты, свидетельствующие о влиянии репутации факультета и университета, отметили 33 % и 41 % респондентов соответственно. В значительной степени это обусловлено тем, что 64 % респондентов, мотивированных на научную и преподавательскую деятельность, имеют предшествующий опыт обучения в данном университете и ориентируются на него. Вместе с тем показательно, что при принятии решения о том, где проходить аспирантскую подготовку, лишь каждый четвертый респондент учитывал перспективы трудоустройства по избранной специальности и лишь 6 % ориентировались на статистику по защитам диссертаций выпускниками аспирантуры.

Полученные данные раскрывают внутреннюю структуру мотивации молодых людей, поступающих в аспирантуру. Перспективы будущего трудоустройства, условия для научной работы не относятся к числу основных факторов, определяющих выбор аспирантуры. Желание заниматься наукой является достаточно общим устремлением, не облекающимся на этапе поступления в аспирантуру в более конкретные формы.

Участие в выполнении финансируемых научных проектов. Существенным обстоятельством, оказывающим воздействие на укрепление мотиваций к профессиональной научно-образовательной деятельности после завершения аспирантской программы, является участие аспирантов в работе научных коллективов, выполняющих финансируемые исследовательские проекты. Результаты опроса показали, что к выполнению НИР на платной основе привлечены 43 % респондентов. Отметим, что 14 % из них при поступлении в аспирантуру не планировали связывать свою профессиональную деятельность с научной сферой. Таким образом, участие в масштабных исследовательских проектах не только формирует вкус к научной работе и повышает профессиональный уровень молодого исследователя, но и может переводить мотивации к занятиям наукой из плоскости «неотчетливых стремлений» в осознанные карьерные планы.

Отношение к академической мобильности . При проведении опроса респондентам предлагалось указать, рассматривались ли иные вузы в процессе принятия решения о поступлении в аспирантуру. Оказалось, что 86 % из числа тех, кто нацелен на научно-педагогическую деятельность, иные варианты не рассматривали (доля выпускников ННГУ в числе аспирантов, принимавших участие в опросе, составляла 82 %). Сопоставление полученных данных с общероссийскими показателями свидетельствует о том, что «территориальное замыкание» является особенностью национальной системы подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации. Согласно результатам исследования, описанного И. А. Груздевым и Е. А. Терентьевым [18], около 80 % аспирантов ведущих университетов страны являются выпускниками тех же университетов (в точных, естественных и технических науках этот показатель достигает 86 %).

Низкий уровень академической мобильности научной молодежи, недостаточно развитые инфраструктура и инструментарий, способные эту мобильность поддержать, относятся к числу деструктивных факторов, сдерживающих расширение подготовки научных кадров в ведущих научно-образовательных центрах страны и снижающих возможность отбора наиболее способных выпускников магистратуры для обучения в аспирантуре. Важно и то, что низкий уровень академической мобильности в определенном смысле формирует поведенческий стереотип, определяющий последующую низкую профессиональную мобильность выпускников аспирантур5.

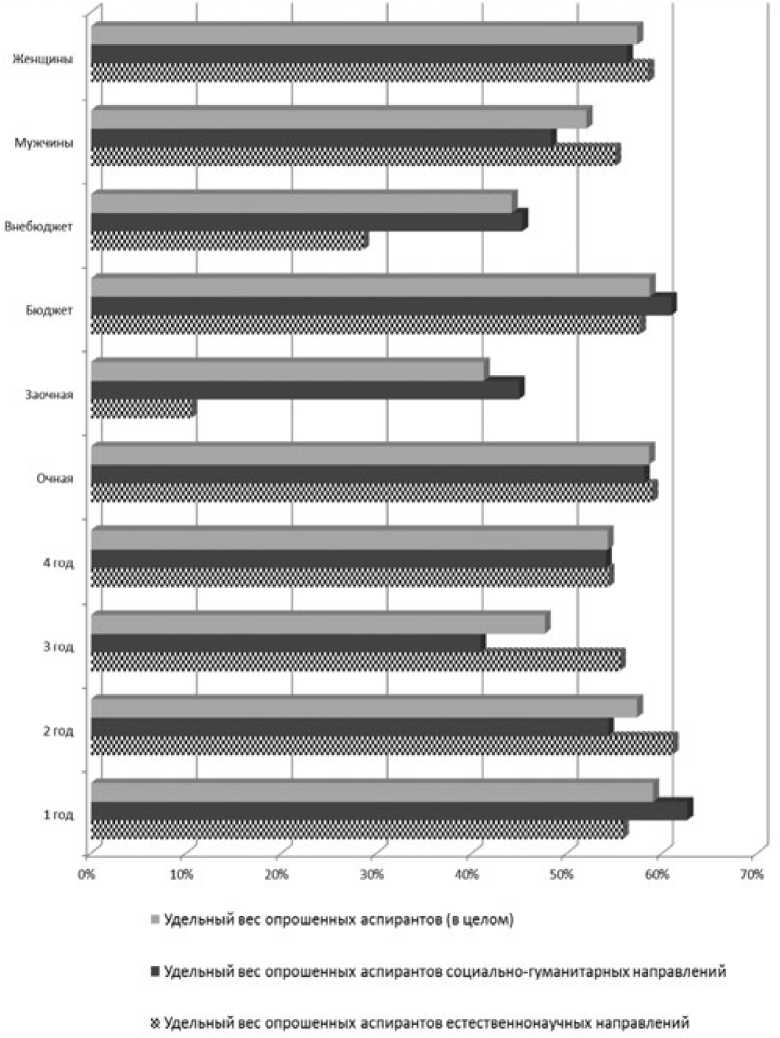

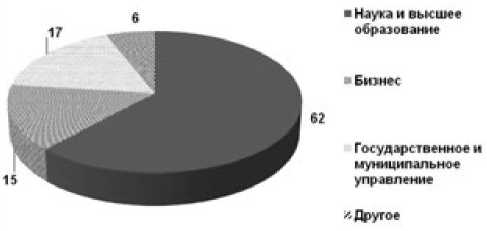

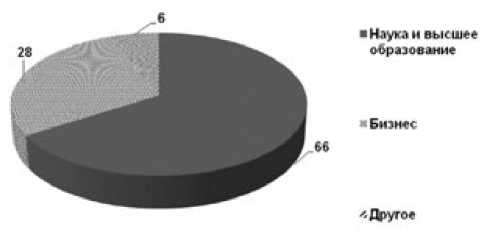

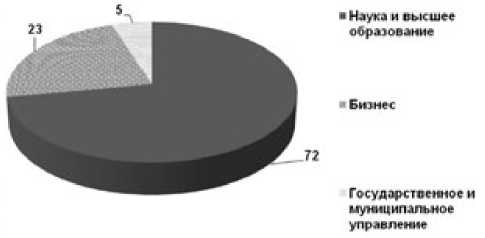

Профессиональные планы аспирантов и академический рынок труда. Представляет интерес сопоставление результатов опроса аспирантов с полученными ранее данными о карьерных траекториях выпускников аспирантуры ННГУ [19–20]. Диаграммы, приведенные на рис. 2 и 3, позволяют сравнить профессиональные ожидания аспирантов социально-гуманитарных специальностей с реальной ситуацией на рынке интеллектуального труда. Из рис. 2 видно, что из числа аспирантов социальногуманитарных направлений, ориентированных при поступлении в аспирантуру на академическую карьеру, планируют работать в сфере науки и высшего образования 62 % (47 % хотели бы занять преподавательские должности, 10 % надеются найти работу в академических институтах и в научных подразделениях вузов, 5 % на момент опроса не могли конкретизировать сферу своей будущей академической деятельности). Из сравнения с рис. 3 следует, что показатель «желаемого трудоустройства» в академической сфере значительно превышает показатель фактической занятости выпускников аспирантуры в науке и высшем образовании (40 %). В бизнес-структурах хотели бы работать 15 % аспирантов, обучающихся по социальным и гуманитарным специальностям; в сфере государственного и муниципального управления – 17 % (рис. 2). В реальной же практике трудоустройства доля выпускников-кандидатов наук социо-гуманитарного профиля, работающих в этих областях, оказывается существенно больше – 32 % и 23 % соответственно (рис. 3).

Рис. 2. Структура планируемой профессиональной занятости аспирантов социогу-манитарных направлений подготовки,%

Рис. 3. Структура фактической профессиональной занятости выпускников аспирантуры – кандидатов наук (социальные и гуманитарные науки),%

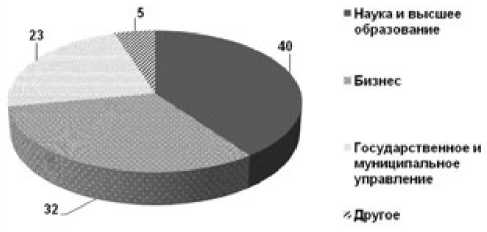

Среди аспирантов естественнонаучных специальностей удельный вес тех, кто был ориентирован на работу в сфере науки и высшего образования, составляет 66 % (34 % планируют научную карьеру в академических институтах, 19 % – в научных подразделениях университетов, 13 % хотели бы работать преподавателями в вузе).

На развитие карьеры в бизнес-структурах нацелены 28 % аспирантов (рис. 4), причем подавляющее большинство из них рассчитывают на исследовательскую или аналитическую деятельность в коммерческих организациях.

Рис. 4. Структура планируемой профессиональной занятости аспирантов естественнонаучных направлений подготовки,%

Рис. 5. Структура фактической профессиональной занятости выпускников аспирантуры – кандидатов наук (точные и естественные науки),%

Фактическое распределение выпускников естественнонаучных специальностей по сферам деятельности показано на рис. 5. Видно, что 72 % выпускников работают в научно-образовательном секторе (44 % занимают исследовательские позиции в академических, вузовских и ведомственных научных организациях, 28 % работают преподавателями вузов). В бизнес-структурах работают 23 %, причем подавляющее большинство из них – в качестве высококвалифицированных инженеров-исследователей, технологов, аналитиков, либо являются руководителями среднего и высшего звена в организациях и на предприятиях, связанных с высокотехнологичным производством и сферой услуг [20].

Заключение

При поступлении в аспирантуру молодые люди, как правило, ориентированы на академические профессии. Однако реальная ситуация на рынке интеллектуального труда приводит к тому, что выпускники наряду с академическими карьерами реализуют и иные востребованные рынком профессиональные траектории в наукоемком бизнесе, государственном и муниципальном управлении, в сфере услуг. Как следствие, и профессиональные планы аспирантов в ходе обучения зачастую изменяются под воздействием этих факторов.

Значительную роль в формировании устойчивых мотиваций к профессиональной научнопедагогической деятельности играет вовлеченность аспирантов в реализацию финансируемых исследовательских проектов. Развитие системы грантовой поддержки молодых исследователей и более тесная связь диссертационных тематик с финансируемыми научными проектами являются важнейшими факторами повышения эффективности аспирантских программ.

Существенным барьером, препятствующим развитию академических карьер, является низкий уровень академической и территориальной мобильности аспирантов и молодых ученых (среди факторов, определяющих выбор аспирантуры, основную роль играет предыдущий опыт обучения в том же университете). Отсутствие механизмов, обеспечивающих и поддерживающих мобильность, существенно усложняет реализацию мер, направленных на концентрацию наиболее талантливых и мотивированных на науку молодых людей в аспирантурах ведущих университетов и научных центров страны.

Для адаптации аспирантуры к запросам рынка труда целесообразно реализовать меры по диверсификации программ аспирантской подготовки и закреплению в правовом поле аспирантуры, наряду с программами академической направленности, программ подготовки высококвалифицированных специалистов для профессиональной деятельности за пределами научно-педагогической сферы. Этим же целям способствовало бы введение профессиональных степеней для аттестации кадров высшей квалификации в практико-ориентированных областях знания (например, в экономике, юриспруденции, государственном управлении, образовании).

Список литературы Академические профессии в спектре профессиональных предпочтений аспирантов

- Бедный Б. И. Новая модель аспирантуры: pro et contra//Высшее образование в России. 2017. № 4. С. 5-16.

- Gruzdev I., Terentev E. Life after PhD: What Careers Do PhD Students in Russia Consider? Higher Education in Russia and Beyond, 2016, no. 3 (9), pp. 20-21.

- Maloshonok N. Doctoral Students' Reasons to Pursue a PhD as a Cause of Low Completion Rate of Russian PhD Programs, Higher Education in Russia and Beyond, 2016, no. 3 (9), pp. 18-20.

- Godin B. The knowledge economy: Fritz Machlup's construction of a synthetic concept. In: The Capitalization of Knowledge: A Triple Helix of University-Industry-Government, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2010, pp. 261-290.

- Realising the European Higher Education Area: Communique of the Conference of Ministers responsible for Higher Education in Berlin on 19 September 2003, available at: http://www.ehea.info/cid100938/ministerial-conference-berlin-2003.html (accessed 01.03.2017).