Акромегалия. Случай из практики

Автор: Союстова Елена Леонидовна

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 3 (19), 2014 года.

Бесплатный доступ

Акромегалия - это нейроэндокринная патология, обусловленная хронической гиперпродукцией гормона роста. Хроническая гиперпродукция соматотропного гормона (СТГ) и инсулиноподобного фактора роста (ИФР) клинически выражается гигантизмом или акромегалией. Акромегалия сопровождается различными метаболическими нарушениями, поражением сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Акромегалия, гигантизм, аденома гипофиза

Короткий адрес: https://sciup.org/14338499

IDR: 14338499

Текст обзорной статьи Акромегалия. Случай из практики

Акромегалия и гигантизм – тяжелые, хронические нейроэндокринные заболевания, возникающие вследствие избыточной продукции гормона роста аденомой гипофиза - соматотропиномой. Эти два заболевания являются возрастными вариациями одного и того же патологического процесса, клинические проявления которого определяются степенью завершенности остеогенеза. У детей и подростков с незакончившимся ростом гиперпродукция гормона роста (ГР) проявляется гигантизмом, превышающим физиологические границы. У взрослых, после окостенения эпифизарных хрящей дальнейший рост невозможен, развивается акромегалия - ускоренный рост тела, но не в длину, а в ширину за счет мягких тканей.

Впервые заболевание было описано французским невропатологом Пьером Мари в 1886году. В 1887году Оскар Минковский доказал, что в основе заболевания лежит обусловленная опухолью гиперфункция гипофиза.

Распространенность 40-60 случаев на млн. населения, частота новых случаев - 3-4 на млн.

населения в год. Встречается с одинаковой частотой у мужчин и женщин в возрасте 40-60 лет[2].

При акромегалии аденомы гипофиза, секретирующие ГР, выявляются в 99% случаев, как правило макроаденомы. Около 30% встречаются смешанные пролактосоматропиномы и продуцирующие другие аденогипофизарные гормоны [3].

По своему происхождению соматотропиномы являются моноклональными опухолями, развивающимися в результате соматической мутации соматотрофов. В 40% соматотропиномы является результатом активации рецепторов соматолиберина( рилизинг-гормон гормона роста) [4].

Патогенез

Изменения в органах сводятся к их истинной гипертрофии и гиперплазии, что связано с преимущественным разрастанием мезенхимальной ткани всех внутренних органах: сердца, печени, поджелудочной железы, кишечника, селезенки. С прогрессированием заболева- ния происходят склеротические изменения ткани всех органов, сопровождающиеся прогрессирующим развитием их недостаточности и риском возникновения доброкачественных и злокачественных новообразований.

У взрослых, поскольку после окостенения эпифизарных хрящей дальнейший рост невозможен, развивается акромегалия: диспропорциональный периостальный рост костей скелета, увеличение массы внутренних органов и нарушение обмена веществ. Акромегалия характеризуется постепенным началом и тор-пидным течением с медленным нарастанием симптоматики и изменением внешности. Диагноз в среднем устанавливается примерно через 7 лет после реального начала заболевания.

Основные клинические проявления:

-

- характерные изменения внешности - огрубение черт лица, увеличение надбровных дуг, скуловых костей, нижней челюсти, изменение прикуса, расхождение межзубных промежутков.

-

- увеличение языка, размеров кистей и стоп

-

- спланхномегалия с органной недостаточностью

-

- гипертрофическая миокардиодистрофия с переходом в дилатационную с сердечной недостаточностью, что является причиной смерти

-

- повышенная потливость

-

- утолщение кожи с глубокими складками

-

- артралгии

-

- головные боли, связанные с деструкцией турецкого седла

-

- синдром апноэ во сне, обусловленный разрастанием мягких тканей верхних дыхательных путей и поражением дыхательных центров

-

- гипофизарная недостаточность, связанная с разрушением и сдавлением гипофиза опухолью

-

- нарушение менструального цикла, эректильная дисфункция

-

- хиазмальный синдром – сдавление перекреста зрительных нервов

-

- симптоматический сахарный диабет

-

- развитие доброкачественных и злокачественных опухолей вследствие хронической гиперпродукцией ростовых факторов (узловой зоб, гиперплазия надпочечников, мастопатия, миома матки, полипоз кишечника)

Диагностика:

-

1. Определение базального уровня ГР (норма 0,5-5,0 нг/мл).

-

2. Глюкозотолерантный тест с 75 г глюкозы

-

3. Определение уровня инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1). Единственной причиной повышения уровня ИФР является акромегалия.

-

4. МРТ головного мозга

с определением уровня гормона роста через 30, 60, 90, 120 минут после приема внутрь 75 г глюкозы. В активный период акромегалии уровень гормона роста повышается.

Терапия:

-

1. Методом выбора является транссфеноидальная аденомэктомия, целью которой является удаление или уменьшение опухоли гипофиза и нормализация ГР и ИФР-1. При микроаденомах биохимическая ремиссия наблюдается в 75-95% случаев, при макроаденомах -в 40% - 68% случаев.

-

2. Радиотерапия низко эффективна и может использоваться как вспомогательный метод лечения. Более перспективным методом является облучение остаточной опухоли g-частицами (гамма-нож)

-

3. Из медикаментозной терапии, которая может рассматриваться как поллиативная, в настоящее время используются дофаминоми-метики и аналоги соматостатина. При лечении дофаминомиметиками ( бромкриптин, хинаго-лид, дестинекс, каберголин) у 54% пациентов наблюдается снижение уровня гормона роста ниже 10 нг/мл, и лишь у 20% – ниже 5 нг/мл. Значительно более эффективно лечение длительно действующими аналогами соматостатина (октреотид, сандостатин, ланреотид). У 53% больных снижается уровень ГР ниже 5 нг/мл.

-

4. Ингибиторы рецепторов СТГ (пегвисо-мант) уменьшает синтез МФР-1, конкурируя с эндогенным ГР за связывание с его рецептором. При терапии пегвисомантом уровень ИФР-1 снижается у 90% пациентов.

Для достижения положительного результата необходима комбинированная терапия с использованием нескольких методов лечения.

Клиническое наблюдение

Больной Л., 73 лет, поступил в эндокринологическое отделение ФНКЦ ФМБА России в марте 2011г. с жалобами на изменение внешности, увеличение размера нижней челюсти, надбровных дуг, кистей рук, стоп, головную боль, головокружение, повышение артериального давления до 180/100 мм рт. ст., периодически ощущение онемения кистей рук, стоп, постоян- ную слабость, усталость, одышку при физической нагрузке, потливость, сердцебиение.

Из анамнеза

Наблюдается по поводу акромегалии с 1998 года, в возрасте 61 год, когда отметил увеличение размеров ступней ног на 4 размера обуви, кистей рук, нижней челюсти, нижней губы, носа. По данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) гипофиза была визуализирована эндоселлярная аденома гипофиза. Консультировался в НИИ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, ЭНЦ РАМН, последний раз в феврале 2010 года, проводилась терапия дестинексом.

Наследственность по акромегалии отягощена по отцовской линии.

В 1995 году диагностирован сахарный диабет 2-го типа, средней степени тяжести, принимает глюкофаж. В течение 20 лет отмечает повышение артериального давления, постоянно принимает гипотензивную терапию с положительным клиническим эффектом. Полипэктомия сигмовидной кишки в 2004году.

Объективное исследование: рост 185см, масса тела 92 кг, ИМТ-27; состояние удовлетворительное; черты лица укрупнены, кожные покровы влажные, на спине, груди видны высыпания по типу «акне»; стопы и кисти рук увеличены (рис. 1-4). Язык увеличен, тембр голоса низкий. Пастозность стоп. В легких везикулярное дыхание. Границы сердца расширены влево, тоны ритмичные. ЧСС – 80 в мин. АД 120/80 мм рт.ст. Щитовидная железа увеличена до 2 степени, подвижная. Глазные симптомы отрицательны.

Данные клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования.

Клинический анализ крови:

Эритроциты - 3.67 х 1012/л, гемоглобин -12,7 г/%, лейкоциты - 4,1 х 109/л, СОЭ - 6 мм/час.

Биохимические исследования:

Белок – 70 г/л, креатинин – 94 мкмоль/л, мочевина – 6,7 ммоль/л, холестерин – 4,6 ммоль/л, билирубин – 19,7 мкмоль/л, АЛТ – 21 Ед/л, АСТ – 19 Ед/л, кальций ионизированный – 1,26 ммоль/л, калий – 3,96 ммоль/л.

Гликемический профиль: 4,4 - 5,6 - 6,7 - 6,4 ммоль/л/

Гормональный спектр:

СТГ – 23,50 нг/мл ( норма: 0-7)

АКТГ – 74,50 пг/мл( норма:7,9-66,1)

ФСГ – 20,85 mIU/mI (норма:1-8)

Рис. 1- 4. Внешний вид больного с акромегалией

Данные инструментальных исследований:

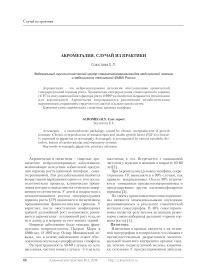

МРТ головного мозга: на МР-томограммах головного мозга в сагиттальной и аксиальной проекциях выявляется очаг умеренно пониженного сигнала 12 x 14 x 15 мм в левых отделах расширенного турецкого седла. Суправентри-кулярно в белом веществе и в области подкорковых ядер с обеих сторон определяются очаги дегенерации. Усилен рисунок васкулярных пространств. Боковые желудочки равномерно, симметрично расширены, сохранена их обычная конфигурация. Выявляются зоны умеренно выраженной перивентрикулярной лейко-маляции. Субарахноидальные ликворные пространства расширены. Срединные структуры не смещены. Кости черепа и мягкие ткани головы без видимых изменений. Данных за наличие объемных образований не получено. Заключение: МР картина дисциркуляторной энцефалопатии. Эндоселлярная опухоль гипофиза (рис. 5).

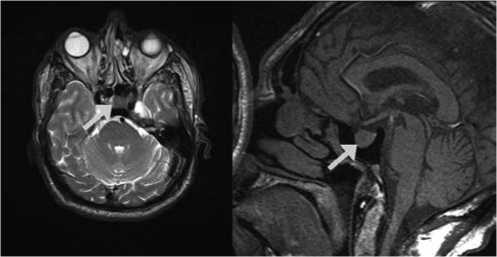

На УЗИ внутренних органов – признаки ге-пато-спленомегалии (рис. 6).

Электромиография стимуляционная:

Нарушение проведения по моторным и сенсорным волокнам нервов нижних конечностей по аксональному типу.

ЭКГ: синусовый ритм. ЧСС 55 в мин, брадикардия. Признаки гипертрофии миокарда левого желудочка с изменениями нижнее-бо-ковой стенки левого желудочка.

Консультация окулиста: ОИ-ангиопатия сетчатки. ОД-артифакия. ОС-послеопераци-онная афакия. Оперированная глаукома.

Консультация нейрохирурга: эндоселлярная аденома гипофиза. Рекомендована консультация в НИИ им. Н.Н. Бурденко.

Клинический диагноз:

Основной:

Акромегалия, активная форма. Эндоселлярной аденома гипофиза – соматотропинома без нарушения зрительных функций.

Осложнение:

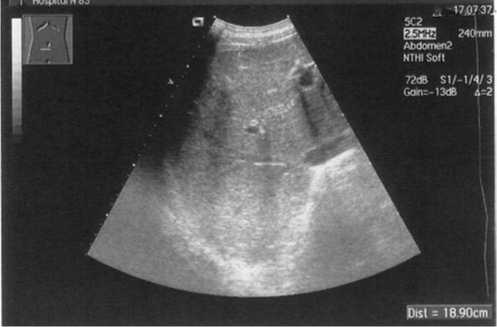

Сахарный диабет 2 типа, средней степени тяжести, компенсация. Диабетическая сенсорная дистальная полинейропатия. Артериальная гипертония 2 ст. Диффузное увеличение щитовидной железы 2ст. Эутиреоз (Рис. 7).

Сопутствующие:

Полипэктомия сигмовидной кишки в 2004 г.

С августа 2011 г. проводилась терапия Октреотидом пролонгированного действия 20 мг в/м 1 раз в 28 дней.

Рис. 5. МРТ картина эндоселлярной опухоли гипофиза

Рис. 6. УЗИ внутренних органов: признаки гепато-спленомега-лии, диффузных изменений паренхимы печени и поджелудочной железы.

Рис. 7. УЗИ щитовидной железы: увеличен объем щитовидной железы до 53,6 см 3 . Изменения диффузного характера.

При очередной госпитализации в декабре 2011 года уровень гормонального спектра:

СТГ – 3,70 нг/мл (норма 0-7)

ИФР – 354 нг/мл (норма 64-188)

ФСГ – 17,29 mIU/mI (норма 1-8)

АКТГ – 46,90 пг/мл (норма 7,9-66,1)

С января 2012 г. терапия Октреотидом была увеличена до 30 мг в/м 1 раз в 28 дней.

При госпитализации в августе 2012 года уровень гормонального спектра:

СТГ – 1,70 нг/мл (норма 0-7)

ИФР – 199 нг/мл (норма 64-188)

ФСГ – 6,79 mIU/mI (норма 1-8)

По данным МРТ головного мозга от 20.07.2012: на МР-томограммах головного мозга в сагиттальной и аксиальной проекциях выявляется очаг умеренно пониженного сигнала 9 x 14 x 13 мм в левых отделах расширенного турецкого седла.

В декабре 2013 года на базе ФГУ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна проведен курс радиохирургического лечения на аппарате КиберНож и продолжена терапия Октреатидом до 30 мг в/м 1 раз в 28 дней.

При госпитализации в марте 2014 года уровень гормонального спектра в пределах нормы:

ИФР – 177 нг/мл (норма 64-188)

СТГ – 0,40 нг/мл (норма 0-7)

По данным МРТ с контрастным усилением: МР-картина аденомы левой доли аденогипофиза с интра-инфраселлярным ростом.

При сравнении с данными МРТ от 07.2012г. – без отрицательной динамики.

Целью лечения акромегалии является ликвидация автономной гиперпродукции ГР, нормализация уровня ИФР-1 в крови и отсутствие роста аденомы. Указанные критерии соответствуют ремиссии заболевания у нашего пациента (рис. 8).

Рис. 8. Внешний вид больного с акромегалией – ремиссия заболевания

Прогноз

Прогноз заболевания благоприятный; при наличии доброкачественной опухоли заболевание длится десятки лет. На фоне терапии необходимо динамическое наблюдение: определение уровня СТГ для подбора адекватной дозы каждые 2-3 месяца, проведение орального глюкозотолерантного теста и определение уровня ИФР-1 через 3-4 месяца, МРТ гипофиза ежегодно.

Список литературы Акромегалия. Случай из практики

- Аметов А.С. Избранные лекции по эндокринологии. М., 2009.

- Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. Эндокринология Учебник для вузов. М., 2013.

- Кеннеди Ли, Басу Ансу Диагностика и лечение в эндокринологии Проблемный подход. Пер. с англ. под ред. проф. В.В. Фадеева. М., 2010.

- Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Эндокринология. Национальное руководство. М.: изд. гр. «ГЭОТАР-Медиа», 2013.

- А.Ю. Григорьев, В.Н. Азизян, О.В. Иващенко, Н.Н. Молитвословова. Развитие ремиссии акромегалии в исходе интраоперационного кровоизлияния в соматопролактиному//Эндокринная хирургия. 2012, №2. С. 48-52.

- О.И. Виноградская. Аналоги соматостатина при соматотропиномах//Клинические обзоры в эндокринологии. 2014, №1. С. 35-41.