Активное долголетие как проблема современной молодежи

Автор: Доброхлеб Валентина Григорьевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Статья в выпуске: 4 (58), 2012 года.

Бесплатный доступ

По мнению современных демографов, всеобщий характер старения населения зависит от уровня экономического и общественно-политического развития и по своей сути является прогрессивным процессом, характеризующим общество с высоким уровнем жизни и уверенностью в завтрашнем дне. На основе теоретических трудов выдающегося польского демографа Э. Россета, проанализирован ряд показателей и важнейших факторов, негативно влияющих на формирование здоровья и имеющих решающее значение для продолжительности жизни. Ограничение распространения вредных привычек и важность осведомленности о здоровом питании и физической активности обосновано стратегиями ВОЗ. Проанализированы показатели ОПЖ в России, отмечено, что их значения, особенно для мужских когорт, отстают от ОПЖ в развитых странах. Этот разрыв достигает 20 лет. Демографические исследования указывают на нарастающий кризис, связанный со слабым здоровьем российского населения, и наибольшие опасения касаются именно молодого поколения. Показаны направления, которые могут способствовать формированию активного долголетия современной российской молодежи.

Демографическое старение, продолжительность жизни, качественные характеристики населения, активное долголетие

Короткий адрес: https://sciup.org/14347430

IDR: 14347430

Текст научной статьи Активное долголетие как проблема современной молодежи

|

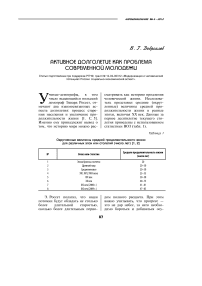

№ |

Эпоха или столетие |

Средняя продолжительность жизни (число лет) |

|

1 |

Эпоха бронзы и железа |

20 |

|

2 |

Древний мир |

20–30 |

|

3 |

Средневековье |

20–30 |

|

4 |

XVI, XVII, XVIII века |

25–35 |

|

5 |

XIX век |

30–50 |

|

6 |

XX век |

40–75 |

|

7 |

XXI век (2000 г.) |

41–81 |

|

8 |

XXI век (2009 г.) |

47–83 |

Э. Россет полагал, что наши потомки будут обладать не столько более длительной старостью, сколько более длительным перио- дом полного расцвета. При этом важно учитывать, что прогресс — это не дар небес, за него необходимо бороться и добиваться осу- ществления каждого его шага [1. С. 343].

Достигнутый результат рассматривается с помощью показателя ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) при рождении. При этом измеряется как выживаемость в раннем возрасте, так и продолжительность жизни выживших.

Статистика ВОЗ в 2009 г. фиксирует почти 20-летнюю разницу в ОПЖ при рождении между странами с высоким и низким уровнем дохода, что свидетельствует о большей длительности жизни в богатых странах. Помимо этого, данный показатель отражает повышенный риск смерти в молодом возрасте от инфекционных болезней в бедных странах [2. С. 54].

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ) в России в 2009 г. для мужчин составила 62 года. Это ниже глобальных показателей на 4 года, медианных — на 5 лет, а от максимальных Российская Федерация отстает на 20 лет. ОПЖ для россиянок выглядит несколько лучше, чем у их соотечественников, однако он ниже медианного на один год, разрыв с максимальными показателями достигает 12 лет. Среди пожилых людей в странах с низким и средним уровнем дохода отмечаются более высокие показатели смертности и инвалидности, чем среди пожилых людей в богатых странах. Бремя плохого здоровья распределено неравномерно.

В России слабое здоровье передается от поколения к поколению. Кризис, связанный со слабым здоровьем российского населения, нарастает, и наибольшие опасения касаются именно молодого поколения [3]. Некачественное пита- ние, недостаток физической нагрузки, распространенность случаев курения и неконтролируемого потребления алкоголя с раннего возраста увеличивают риск развития заболеваний и ослабляют общее состояние здоровья молодых людей.

Как показывает исследование, проведенное Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средняя продолжительность жизни и качество здоровья молодых людей в России ниже, чем у их ровесников в Западной Европе [4. С. 6].

Чтобы разорвать порочный круг, по которому слабое здоровье передается из поколения в поколение, требуются срочные меры, направленные на соответствующее образование молодых людей с раннего возраста (в школе и вне ее), поощрение здорового образа жизни и неприятие поступков, наносящих вред здоровью. Работа молодежных организаций, образовательных и медицинских учреждений не в полной мере скоординирована, что отрицательным образом сказывается на эффективности действий, предпринимаемых в данной области [5].

Для измерения потенциала молодежных когорт в России был разработан, по аналогии с Индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП), Индекс развития молодежи (ИРМ). Применение ИРМ позволило получить расчетные оценки по регионам нашей страны. Самые высокие значения индекса здоровья молодежи традиционно имеют южные регионы РФ: Кабардино-Балкарская Республика (0,715), Республика Северная Осетия (0,704) и Карачаево-

Черкесская Республика (0,695). В «отстающих» по этому показателю оказались Республика Тыва (0,428), Республика Алтай (0,484) и Читинская область (0,548). Именно эти регионы заняли три последних места по значению итогового ИРМ [6. С. 115].

В докладе «Молодежная политика в Российской Федерации. 2009 г.», рассмотренном в Государственном Совете РФ в феврале 2010 г., отмечалось, что одним из важнейших факторов обеспечения безопасности и стабильности развития государства является состояние здоровья населения, прежде всего детей и молодежи. Поэтому среди приоритетов молодежной политики России в настоящее время важнейшее место занимает формирование здорового образа жизни молодежи, развитие физической культуры и массового спорта. Пока же анализ динамики здоровья молодежных когорт говорит о прогрессирующем его ухудшении. Если в 1985 г. из числа явившихся на призывные комиссии 94,7% юношей были признаны здоровыми и годными к воинской службе, то в 2008 г. здоровых оказалось лишь 67%.

Наиболее выраженное ухудшение здоровья происходит в период получения образования. Так, в процессе обучения в школе частота функциональных нарушений к 11 классу возрастает на 86%, а хронических болезней на 100%. Отмечается опасная тенденция, при которой поступающий в школу практически здоровый ребенок к концу обучения приобретает 2-3 хронических заболевания. Более высокие темпы роста частоты заболеваний регистрируются в обра- зовательных учреждениях с повышенным уровнем нагрузки. Например, на каждого учащегося гимназий и лицеев к концу обучения приходится в среднем 3–5 серьезных функциональных отклонений и хронических заболеваний.

В структуре хронических болезней ведущее место занимает патология костно-мышечной системы (24%), органов пищеварения (22%), нервной системы и психической сферы (20%).

Важнейшими факторами, негативно влияющими на формирование здоровья молодежи, являются: • низкая двигательная активность,

-

• неэффективное физическое воспитание,

-

• ухудшение питания, как в семье, так и в образовательном учреждении,

-

• рост числа стрессовых ситуаций в повседневной жизни, связанных с семейными и финансово-экономическими проблемами, процессами обучения и профессиональной ориентации, неравномерным распределением нагрузок в течение года и всего периода обучения,

-

• отсутствие эффективных программ профилактики заболеваний и восстановления здоровья. В юношеском возрасте сохраняется неблагополучие в отношении показателей, характеризующих репродуктивное здоровье. В настоящее время у 30% юношей и девушек выявляются нарушения полового созревания, отмечается рост заболеваний урогенитальной сферы. По информации Роспотребнадзора в возрасте 15–19 лет курит 40% юношей и 7% девушек,

при этом в день они выкуривают в среднем 12 и 7 сигарет соответственно.

В последние годы наблюдается отчетливая тенденция не только к увеличению распространения табакокурения среди молодежи, но и более раннее начало регулярного курения.

Особо негативное воздействие на состояние здоровья детей и молодежи в нашей стране оказывает угрожающее нарастание наркомании и алкоголизма. В 2008 г. впервые обратились за наркологической помощью более 40 тыс. подростков, употребляющих алкоголь с вредными последствиями [7].

Во всем мире, как и в РФ, неинфекционные болезни представляют огромную проблему. Необходимо создавать системы здравоохранения, которые могут предотвращать и контролировать эти нарушения здоровья.

В связи с тем, что неинфекционные болезни в пожилом возрасте часто являются последствием практикуемого ранее в жизни поведения или испытываемого воздействия, необходимо реализовывать стратегии уменьшения факторов риска на протяжении всего жизненного цикла.

Физическая активность, здоровое питание, исключение алкоголя, курения — все это может способствовать уменьшению риска развития хронических болезней в пожилом возрасте.

Исследования, связанные с проблемами здоровья населения и направлениями его улучшения, в течение ряда лет проводятся учеными России, Белоруссии и Польши. Их фокус направлен на анализ состояния здоровья студен- ческой молодежи своих стран. При этом выяснялись ожидания респондентов в отношении будущего здоровья в сравнении с их бабушками и дедушками.

В настоящее время получены первые результаты. Так, почти у 92% российских студентов живы дедушки и бабушки, возраст которых колеблется от 55 до 92 лет. Более 5% опрошенных не помнят возраст старшего поколения своей семьи. Около 37% указали, что самые старшие представители их семей имеют плохое и очень плохое здоровье. При этом 36% студентов считают, что их здоровье в будущем будет еще хуже, чем у стариков сегодня.

Выяснение связи между здоровьем, образом жизни и самосо-хранительным поведением молодежи является насущной проблемой, так как активное долголетие закладывается задолго до наступления старости.

В основе глобальных ответных мер на проблему старения населения лежит поддержание хорошего здоровья в пожилом возрасте. Простого «чудодейственного» решения проблем, возникающих по мере старения, как отмечено в документах ВОЗ [8. С. 7], нет, но есть конкретные действия, которые сейчас могут проводить в жизнь правительство и гражданское общество.

Подход к обеспечению здорового и активного старения на протяжении всего жизненного цикла предусматривает:

-

• укрепление здоровья и здоровых форм поведения во всех возрастных группах для предотвращения или отсрочки развития хронических болезней;

-

• минимизацию последствий хронических болезней благодаря раннему выявлению и качественной медицинской помощи;

-

• создание физических и социальных окружающих условий, благоприятных для здоровья и участия пожилых людей. Социальные детерминанты не только воздействуют на поведение людей в течение всего жизненного цикла, они являются важным фактором обеспечения пожилым людям участие в жизни общества. Важно создавать для них физическую и социальную окружающую среду с благоприятными условиями.

ВОЗ определила набор основанных на фактических данных «наилучших покупок» — мероприятий по борьбе с неинфекционными болезнями, которые не только высокоэффективны по стоимости, но и практически осуществимы и целесообразны в условиях ограниченных ресурсов сис- тем здравоохранения в странах с низким и средним уровнем дохода. Они включают такие превентивные стратегии, как введение налогов на табак и алкоголь, обеспечение свободных от табачного дыма рабочих и общественных мест, снижение уровня потребления соли в пищевых продуктах и повышение общественной осведомленности в отношении питания и физической активности.

Интересна инициатива ВОЗ по созданию Глобальной сети городов и сообществ с благоприятными условиями для пожилых людей, предпринимаются практические шаги по созданию физических и социальных условий, способствующих здоровому и активному старению. Национальные программы в рамках этой сети реализуются во многих странах, включая Канаду, Ирландию, Испанию, Португалию, Российскую Федерацию, Словению, Соединенные Штаты Америки и Францию.

Список литературы Активное долголетие как проблема современной молодежи

- Россет Э. Продолжительность человеческой жизни. -М.; Прогресс, 1981.

- World health statistics. 2011. World Health Organization. 2011.

- Нефедовская Л. В. Состояние и проблемы здоровья студенческой молодежи. -М., 2007.

- Tompson W. Healthcare Reform in Russia: Problems and Prospects, Economics Department Working Papers No. 538. -Paris: OECD, 2007.

- Молодежь в России. Обзор литературы//[Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.unrussia.ru/sites/default/files/doc/youth_in_Russia_Executive_ Summary_rus.pdf

- Положение молодежи в России. Аналитический доклад/ЮНЕСКО, ГТЦ. -М., 2005.

- Молодежная политика в Российской Федерации» Доклад // Государственный Совет РФ, 26 Февраль 2010// [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.parlament-club.ru/articles,9,special,1,630.htm

- Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам. Глобальное резюме для Всемирного дня здоровья 2012 г. -Женева: ВОЗ, 2012.