Актуализация системы социально-гигиенического мониторинга на основе анализа риска здоровью (муниципальный уровень)

Автор: Тихонова И.В., Землянова М.А.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Анализ риска здоровью в гигиене

Статья в выпуске: 4 (28), 2019 года.

Бесплатный доступ

Для повышения эффективности мероприятий, направленных на снижение воздействия ведущих факторов риска здоровью, актуальными в рамках социально-гигиенического мониторинга (СГМ) является оптимизация программы наблюдений, и обоснование репрезентативных точек размещения постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Приоритетной является организация измерений в зонах влияния промышленных предприятий, относящихся, в первую очередь, к категориям чрезвычайно высокого и высокого потенциального риска причинения вреда здоровью. Методические подходы к оптимизации программы мониторинговых наблюдений и размещению постов наблюдения сети СГМ на муниципальном уровне отработаны на примере комплексного анализа факторов риска здоровью, связанных с хозяйственной деятельностью предприятия по производству глинозема (г. Ачинск Красноярского края). Анализ включал оценку и ранжирование потенциальной опасности для здоровья, в первую очередь для органов дыхания, веществ, поступающих в атмосферу в составе выбросов изучаемого предприятия, проведенные сводные расчеты рассеивания приземных концентраций...

Качество атмосферного воздуха, социально-гигиенический мониторинг, химические факторы, риск для органов дыхания, точки контроля, программа наблюдений, стационарные посты наблюдений

Короткий адрес: https://sciup.org/142223308

IDR: 142223308 | УДК: 504.064: | DOI: 10.21668/health.risk/2019.4.06

Текст научной статьи Актуализация системы социально-гигиенического мониторинга на основе анализа риска здоровью (муниципальный уровень)

Тихонова Ирина Викторовна – начальник отдела социально-гигиенического мониторинга (e-mail: tihonova_iv@ ; тел.: 8 (391) 226-89-91; ORCID: 0000-0003-4111-8454).

Землянова Марина Александровна – доктор медицинских наук, главный научный сотрудник с исполнением обязанностей заведующего отделом биохимических и цитогенетических методов диагностики (e-mail: ; тел.: 8 (342) 236-39-30; ORCID: .

альных и достоверных данных [1]. Собираемая информация должна в полной мере обеспечивать полноценную гигиеническую оценку факторов среды обитания, т.е. давать представление не только об уровне содержания того или иного компонента (вещества, примеси) в объекте среды обитания, но и о показателе состояния здоровья, ассоциированном с этим фактором и его уровнем воздействия [2].

В связи с этим необходимым является постоянное совершенствование подходов к выбору точек контроля и оптимизация программ наблюдения, проводимых в рамках СГМ [3–6]. Исследованиями показано, что при обосновании репрезентативных точек контроля атмосферного воздуха особое внимание должно уделяться селитебным застройкам, где формируется наибольший риск здоровью воздействующими факторами и сосредоточена наибольшая численность проживающего населения, подвергающегося экспозиции. При обосновании перечня и объема наблюдений необходимо выделять химические вещества, обладающие аддитивностью и/или потенцииро-ванием повреждающего действия при одновременном длительном поступлении в организм, а следовательно, представляющие наибольшую опасность для здоровья человека [7–9].

Среди факторов среды обитания как факторов риска здоровью населения стабильно выделяется загрязнение атмосферного воздуха химическими веществами [10–12]. За последнее десятилетие органами и организациями Роспотребнадзора проделана достаточно большая работа по разработке унифицированного перечня показателей мониторинга качества атмосферного воздуха для ведения социальногигиенического мониторинга [13–15]. В рамках реализации Федерального проекта «Чистый воздух» разработаны и опробованы на ряде территорий РФ (муниципальный уровень) научно обоснованные методические подходы к выбору точек контроля и программ наблюдения за качеством атмосферного воздуха с учетом специфики сложившейся сети социально-гигиенического мониторинга [1]. Особое значение это приобретает в регионах с развитой промышленностью, где в атмосферу с пылегазовыми выбросами выбрасывается значительный перечень веществ. Уровни загрязнения нередко формируют высокий неприемлемый риск здоровью, в первую очередь для органов дыхания человека. К числу проблемных территорий относятся города с размещением хозяйствующих субъектов металлургической отрасли промышленности, в том числе производств глинозема. По видам реализуемой экономической деятельности (основной вид деятельности – обрабатывающие производства) эти хозяйствующие субъекты, как правило, относятся к категории чрез- вычайно высокого и высокого потенциального риска причинения вреда здоровью экспонированного населения [16]. Большинство химических факторов, поступающих в составе пылегазовых выбросов от источников производства глинозема (взвешенные вещества, диАлюминий триоксид, фториды газообразные, азота оксид и диоксид, серы диоксид, ди-метилбензол, марганец и др.), характеризуются при ингаляционном поступлении, в первую очередь, суммацией и синергизмом повреждающего действия на органы дыхания человека. Это обусловливает увеличение риска развития заболеваний у экспонированного населения [11, 17–20]. Наиболее чувствительной субпопуляцией к воздействию химических факторов риска является детское население селитебной застройки, расположенной в зоне влияния источников выбросов производства2. Организм ребенка, в том числе его респираторная система, характеризуется несовершенством адаптационных и детоксикационных процессов [21], что обусловливает повышенную чувствительность к качеству атмосферного воздуха и более короткие сроки проявления неблагоприятных эффектов со стороны органов дыхания в ответ на негативное воздействие.

В связи с этим на территориях с размещением крупных хозяйствующих субъектов по производству глинозема актуальным является повышение эффективности санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение контроля качества атмосферного воздуха, в том числе реализуемых в рамках регулярной сети наблюдений.

Цель настоящего исследования – актуализация системы СГМ на основе анализа риска здоровью на муниципальном уровне.

Материалы и методы. Реализация методических подходов к оптимизации деятельности СГМ на муниципальном уровне выполнена на примере региона с размещением крупного предприятия по производству глинозема (г. Ачинск Красноярского края). Основу экономической деятельности г. Ачинска (население 105,25 тысяч человек, площадь территории 103,2 км2) составляют предприятия топливноэнергетического, металлургического, нефте- и деревоперерабатывающего комплексов. Крупнейшим из них является хозяйствующий субъект по производству глинозема, который отнесен по основным видам экономической деятельности к категории чрезвычайно высокого потенциального риска причинения вреда здоровью населения. Выполнен комплексный анализ факторов риска здоровью, связанных с хозяйственной деятельностью данного предприятия. Проведена идентификация потенциальной опасности, в первую очередь для органов дыхания, компонентов выбросов от стационарных источников г. Ачинска и от предприятия по производству глинозема. Основание оценки сведения о фактических валовых выбросах в атмосферу (форма статистической отчетности 2-тп (воздух) за 2012–2017 г.). Для оценки экспозиции и анализа пространственного распределения полученных показателей выполнен сбор исходной картографической информации: электронная карта-схема генерального плана территории города (масштаб – 1:10 000), на которую (с помощью ГИС ArcView 3.2 и ArcGIS 9.3, ESRI) наносили отдельными слоями жилые и производственные объекты, промышленные площадки, улично-дорожную сеть, точки мониторинга и др. Для выбора приоритетных показателей контроля выполнены сводные расчеты рассеивания приземных концентраций 26 веществ. Исходные данные актуальный том предельно допустимых выбросов хозяйствующего субъекта по производству глинозема (2016), включающий ведомость инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ. Расчеты выполнены согласно «Методам расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (МРР-2017)3 с использованием унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог 4.50». Для расчетов среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере использовали программу УПРЗА «Эколог-Город» с блоком расчета «Средние». Типичные метеорологические характеристики г. Ачинска получены от Главной геофизической обсерватории им. Воейкова в виде метеофайла. По результатам выполненных расчетов рассеивания в 6630 расчетных точках (узлах) регулярной сетки для каждого вещества вычисляли параметры риска при остром и хроническом поступлении в соответствии с Р 2.1.10.1920-04. Полученные результаты расчета в виде полей концентрации и формируемого риска наносили на векторную карту исследуемой территории.

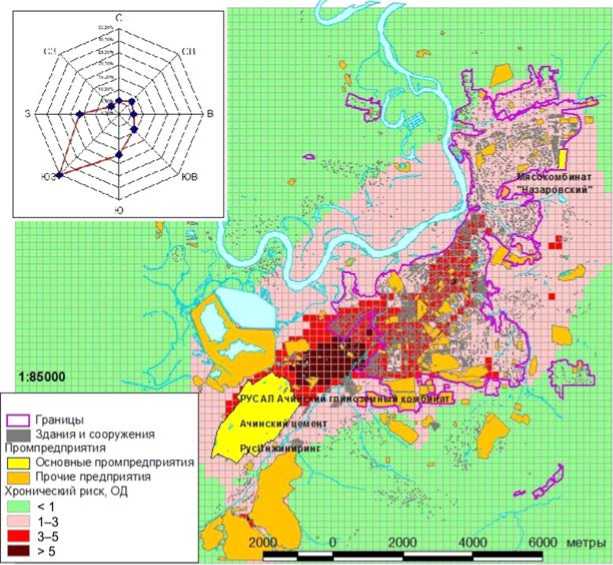

Для выбора количества и размещения точек контроля пространственно-распределенные параметры риска после стандартизации подвергали процедуре кластерного анализа, реализованной в пакете программ по статистическому анализу Statistica, использующего метод «сортировки ближайших центроид». Количество кластеров (число стационарных постов мониторинга качества атмосферного воздуха) на территории определяли исходя из критерия численности населения4: один пост – до 50 тысяч жителей, 2 поста – до 100 тысяч жителей, 2–3 поста – 100–200 тысяч жителей, 3–5 постов – 200–500 тысяч жителей, 5–10 постов – более 500 тысяч жителей, 10–20 постов (стационарных и маршрутных) – более 1 млн жителей. Оптимальной (репрезентативной) точкой размещения поста мониторинга в каждом кластере являлась точка, расположенная в селитебной застройке, характеризующаяся наибольшими параметрами формируемого суммарного риска и максимальной плотностью экспонируемого населения в кластере.

Для оптимизации программы наблюдений выполнена оценка существующего качества атмосферного воздуха за период 2012–2017 гг., сопоставление расчетных и инструментальных данных. Проанализирована информация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Ачинске, осуществляющего контроль в рамках действующей сети социально-гигиенического мониторинга по восьми веществам, а также результаты инструментальных исследований ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», выполненные в 2017 г., на содержание 15 веществ. Для статистической обработки и анализа данных использована программа Statistica.

Результаты и их обсуждение. Анализ валовых выбросов промышленных предприятий г. Ачинска в целом показал, что фактическое поступление в атмосферу от стационарных источников составляет около 45 тысяч тонн в год (третье место в Красноярском крае). Вклад выбросов от источников производства глинозема – 85–86 %. Перечень примесей включает порядка 85–88 видов химических веществ, в том числе 45 соединений связанны с деятельностью основного хозяйствующего субъекта на изучаемой территории. Приоритетными по критериям потенциальной опасности развития у населения заболеваний органов дыхания являются 23 вещества, в том числе кремнийсодержащие пыли, оксиды азота, серы, алюминия, меди, никеля, натрия гидроксид, серная кислота, сажа, соединения марганца, фториды газообразные, водорода хлорид, формальдегид и др. (табл. 1).

Сопоставление перечня приоритетных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух хозяйствующим субъектом по производству глинозема, и перечня веществ, контролируемых

Таблица 1

Ранжированный перечень химических веществ – компонентов выбросов от источников производства глинозема – по величине потенциальной опасности для развития заболеваний органов дыхания (по данным 2017 г.)

Установлено, что из 23 веществ, потенциально опасных для органов дыхания и поступавших в составе выбросов в атмосферу от хозяйствующего субъекта по производству глинозема в 2012–2018 гг., регулярный контроль осуществлялся только по четырем примесям (17,4 %): азота диоксид, серы диоксид, взвешенные вещества, формальдегид.

В 2017 г. в программу контроля были включены алюминий и фториды газообразные хорошо растворимые. Установлены значительные расхождения между расчетными и инструментальными данными по уровню содержания примесей в атмосферном воздухе. По большинству исследуемых веществ, за исключением азота диоксида и пыли неорганической кремнийсодержащей ниже 20 %, расчетные данные не выявили уровней, превышающих гигиенический норматив. Отмечено только прогнозируемое расчетами рассеивания нарушение гигиенических нормативов (в зонах размещения постов мониторинга) по пыли кремнийсодержащей (до 1 ПДКмр) и азота диоксиду (до 3,2 ПДКсс). При этом в точках постов СГМ фактические превышения разовых и/или среднесуточных концентраций на территории жилой застройки города в анализируемый период зарегистри- рованы по азота диоксиду, взвешенным веществам и формальдегиду, фторидам газообразным в среднем на уровне от 4,16 до 10,4 ПДКмр и от 1,38 до 43,6 ПДКсс, по алюминию и серы диоксиду – до 1,16 до 3,6 ПДКсс. Результатами натурных исследований, выполненных ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения в 2017 г., в 2 из 4 точек контроля отмечены не прогнозируемые расчетами рассеивания нарушения гигиенических нормативов содержания толуола и ксилола (от 3,04 до 4,32 ПДКмр), фторидов твердых и газообразных, взвешенных веществ и их фракций РМ2.5 и РМ10 (от 1,78 до 4,97 ПДКмр и от 3,11 до 8,92 ПДКсс); алюминия и марганца (от 1,12 до 3,06 ПДКсс). Регистрировалось постоянное присутствие в атмосферном воздухе ванадия (V), никеля, хрома (VI) (до 0,03–0,06 ПДКсс), меди (до 0,44 ПДКсс).

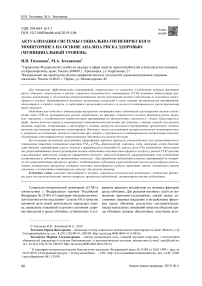

Несмотря на отсутствие прогнозируемых сводными расчетами рассеивания нарушений гигиенических нормативов, практически по всем компонентам выбросов от источников производства глинозема в точках расчетной сетки с учетом критериев риска установлен неприемлемый риск развития заболеваний органов дыхания у детей при комбинированном остром ( HIar до 11,2) и хроническом ( HI до 5,02) ингаляционном воздействии приоритетных потенциально опасных веществ (рис. 1).

По результатам мониторинговых и натурных наблюдений выявлено значительное повышение уровня хронического риска заболеваний органов дыхания (HI до 31,2–49,9) за счет совместного присутствия расширенного спектра веществ, обладающих однонаправленным повреждающим действием на органы дыхания.

Существенный вклад в величину индекса опасности вносят взвешенные вещества РМ 2.5 , РМ 10 , формальдегид, марганец, медь (9,05–17,91 %), алюминий, азота диоксид, серы диоксид, фториды газообразные хорошо растворимые (1,82–5,57 %). Вклад ванадия (V), никеля, хрома (VI), ксилола, толуола, натрия гидроксида составляет 0,44–0,92 %.

В связи с этим программу наблюдений за качеством атмосферного воздуха, осуществляемую в рамках СГМ в зоне влияния компонентов выбросов хозяйствующего субъекта по производству глинозема, необходимо расширить и включить в нее регулярные наблюдения за марганцем, медью, толуолом, ксилолом. Эти вещества по данным натурных наблюдений зарегистрированы в точках мониторинга в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы (марганец, ксилол, толуол) и/или позволяющих прогнозировать значительный вклад в суммарный неканцерогенный риск для органов дыхания (медь). Такие примеси, как ванадий (V), никель и хром (VI), являющиеся веществами I класса опасности и канцерогенами (никель и хром), рекомендуется периодически (один раз в три года) включать в программу систематических наблюдений для контроля санитарногигиенической ситуации и оценки остаточных рисков в зоне воздействия.

Определение репрезентативных точек размещения постов наблюдения СГМ контроля качества атмосферного воздуха в зоне воздействия хозяйствующего субъекта по производству глинозема позволило установить шесть возможных точек размещения постов СГМ, характеризующих два кластера. При этом кластер № 1 характеризовался одной точкой, кластер № 2 – пятью точками. В результате экспертной оценки и анализа плотности населения для кластера № 2 обоснована в качестве репрезентативной одна точка (рис. 2, табл. 2).

При сопоставлении адресной привязки предлагаемых постов с точками контроля существующих маршрутных постов наблюдения СГМ в рамках оптимизации программы мониторинга на территории в зоне влияния хозяйственной деятельности изучаемого производства выявлена их сходимость и, как следствие, возможность использования информации, получаемой на уже существующих постах наблюдения.

Выводы. Проведенные исследования на муниципальном уровне, выполненные на примере города с размещением крупного предприятия по производству глинозема, относящегося к чрезвычайно высокой категории потенциального риска причинения вреда здоровью, позволили обосновать две репрезентативные точки контроля качества атмосферного воздуха (вместо существующих пяти точек контроля маршрутных постов). Адресная привязка, характеризует зону воздействия хозяйствующего субъекта по производству глинозема.

Рис. 1. Карта пространственного распределения индекса опасности для органов дыхания у детей, формируемого выбросами хозяйствующего субъекта по производству глинозема

Рис. 2. Репрезентативные точки размещения постов наблюдения СГМ контроля качества атмосферного воздуха в зоне влияния хозяйствующего субъекта по производству глинозема

Таблица 2

Точки размещения предлагаемых постов СГМ контроля качества атмосферного воздуха г. Ачинска

|

№ точки |

Кластер |

Координаты, м |

Сумма рангов |

Коэффициент плотности населения |

Адрес ближайшей жилой застройки |

|

|

X |

Y |

|||||

|

4163 |

1 |

14800 |

35700 |

186 |

1,0 |

ул. Строителей, 25 |

|

4478 |

2 |

15600 |

36300 |

188 |

0,87 |

5-й Микрорайон, 19 |

В рекомендуемых точках в рамках СГМ без взаимодействия с хозяйствующим субъектом, целесообразно использовать расширенную программу контроля качества атмосферного воздуха, включающую систематические наблюдения за взвешенными веществами, фракциями РМ2.5 и РМ10, формальдегидом, марганцем, медью, алюминием, азота диоксидом, серы диоксидом, фторидами газообразными хорошо растворимыми (гидрофторидом), ксилолом, толуолом; периодический контроль содержания ванадия (V), никеля, хрома (VI). Проводить оценку остаточных рисков, связанных с воздействием потенци- ально опасных для органов дыхания веществ, при разработке и внедрении на предприятии мероприятий, направленных на достижение приемлемых рисков.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Актуализация системы социально-гигиенического мониторинга на основе анализа риска здоровью (муниципальный уровень)

- Онищенко Г.Г. Концепция риска и ее место в системе социально-гигиенического мониторинга (проблемы и пути решения) // Вестник Российской академии медицинских наук. - 2005. - № 11. - С. 27-33.

- Методические подходы к выбору точек и программ наблюдения за качеством атмосферного воздуха в рамках социально-гигиенического мониторинга для задач федерального проекта "Чистый воздух" / Н.В. Зайцева, И.В. Май, С.В. Клейн, Д.В. Горяев // Анализ риска здоровью. - 2019. - № 3. - C. 4-17. DOI: 10.21668/health.risk/2019.3.01

- Жаворонок Л.Г. Социально-гигиенический мониторинг - инструмент управления качеством среды обитания и здоровья населения // Ученые записки Российского государственного социального университета. - 2009. - Т. 68, № 5. - С. 124-129.

- Нечухаева Е.М., Маслов Д.В., Афанасьева С.И. Актуальные задачи социально-гигиенического мониторинга на региональном уровне // Здоровье. Медицинская экология. Наука. - 2010. - Т. 41-42, № 1-2. - С. 39-40.

- Оценка риска и эколого-гигиенический исследования как взаимосвязанные инструменты социально-гигиенического мониторинга на местном и региональном уровнях / С.В. Кузьмин, Л.И. Привалова, Б.А. Кацнельсон, Б.И. Никонов, В.Б. Гурвич, С.А. Воронин, О.Л. Малых, А.С. Коржиков [и др.] // Гигиена и санитария. - 2004. - № 5. - С. 62-64.

- Социально-гигиенический мониторинг - интегрированная система оценки и управления риском дли здоровья населения на региональном уровне / В.Б. Гурвич, С.В. Кузьмин, О.Л. Малых, С.B. Ярушин // Санитарный врач. - 2014. - № 1. - С. 29-31.

- Заболотских В.В., Васильев А.В., Терещенко Ю.И. Синергетические эффекты при одновременном воздействии физических и химических факторов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2016. - Т. 18, № 5 (2). - С. 290-295.

- Matthias A.D. Monitoring near-surface air quality // Environmental monitoring and characterization. - 2004. - P. 163-181.

- DOI: 10.1016/B978-012064477-3/50012-6

- Vallero D. Fundamentals of Air Pollution. 4th edition. - USA: Academic Press, 2014. - 996 р.

- Оценка риска здоровью населения Владивостока при воздействии атмосферного воздуха при воздействии атмосферного воздуха / П.Ф. Кику, В.Ю. Ананьев, Д.С. Жигаев, Н.С. Шитер, В.Д. Богданова, Я.С. Завьялова // Заметки ученого. - 2015. - № 3. - С. 157-160.

- Капранов С.В., Ноженко А.А. Оценка риска для здоровья населения от загрязнения атмосферного воздуха в городе с крупными производствами черной металлургии и коксохимии // Гигиена населенных мест. - 2013. - № 62. - С. 50-54.

- Социально-гигиенический мониторинг и оценка аэрогенного риска для здоровья населения крупного центра металлургии при обосновании санитарно-защитной зоны предприятия / Е.В. Коськина, В.М. Ивойлов, А.П. Михайлуц, Л.А. Глебова, Н.Д. Богомолова, К.Г. Громов, Т.Ю. Грачева // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - № 3. - С. 31-32.

- Оптимизация региональной системы мониторинга на примере г. Нижнекамска / Е.И. Игонин, А.П. Шлычков, А.Р. Шагидуллин, Р.Р. Шагидуллин // Российский журнал прикладной экологии. - 2016. - Т. 7, № 3. - С. 33-39.

- Зайцева Н.В., Май И.В. Региональный опыт учета показателей риска для здоровья населения в задачах пространственного планирования // Ars Administrandi. Искусство управления. - 2011. - № 2. - С. 30-39.

- Зайцева Н.В., Май И.В., Клейн С.В. Оптимизация программ наблюдения за качеством атмосферного воздуха селитебных территорий в системе социально-гигиенического мониторинга на базе пространственного анализа и оценки риска для здоровья населения // Пермский медицинский журнал. - 2010. - Т. 27, № 2. - С. 130-138.

- Горяев Д.В., Тихонова И.В., Кирьянов Д.А. Промышленные предприятия и категории риска причинения вреда здоровью // Гигиена и санитария. - 2017. - Т. 96, № 12. - С. 1155-1158.

- DOI: 10.18821/0016-9900-2017-96-12-1155-1158

- Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide: Summary of risk assessment [Электронный ресурс] // World health organization. - 2005. - URL: http://apps.who.int/iris/handle/10665/69477 (дата обращения: 15.10.2019).

- Шалина Т.И. Гигиеническая оценка риска здоровью населения в зоне влияния производств алюминия // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). - 2009. - Т. 91, № 8. - С. 128-129.

- Impact of air pollution on the burden of chronic respiratory diseases in China: time for urgent action / W.J. Guan, X.Y. Zheng, K.F. Chung, N.S Zhong // Lancet. - 2016. - Vol. 388, № 10054. - P. 1939-1951. 10.1016/S0140-6736 (16) 31597-5

- DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31597-5

- Associations between environmental exposures and asthma control and exacerbations in young children: a systematic review / S. Dick, E. Doust, H. Cowie, J.G. Ayres, S. Turner // BMJ Journals. - 2013. - № 4. - P. e003827.

- DOI: 10.1136/bmjopen-2013-003827

- Пульмонология: национальное руководство. Краткое описание / под ред. Л.Г. Чучалина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 800 с.