Актуализация содержания стандартов проектирования сложных технических объектов: онтологический подход

Автор: Углев В.А.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Статья в выпуске: 1 (3) т.2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья описывает подход к организации стандартизирующих высокотехнологичную продукцию документов с максимальным эффектом актуализации их содержания. Обозначены базовые про- блемы разработки подобных документов и метод их декомпозиции для формирования статическо- го и динамического частей поля знаний о предметной области и стратегии принятия решений. В качестве инструмента организации знаний применяется онтологический подход, предполагающий формирование как частных онтологий, та и метаонтологии. Для обеспечения автоматизированного варианта формирования проектных альтернатив и принятия близких к оптимальным решений рас- сматривается реализация онтологизированного стандарта в виде полноценной системы поддержки принятия решений.

Онтологии, проектирование, инженерия знаний, системы поддержки принятия решений, системная инженерия

Короткий адрес: https://sciup.org/170178645

IDR: 170178645 | УДК: 62-1

Текст научной статьи Актуализация содержания стандартов проектирования сложных технических объектов: онтологический подход

Проектирование, как область инженерного знания, предполагает системный взгляд на создаваемые высокотехнологичные объекты. С увеличением сложности исполнения и числа механизмов и приборов растут и затраты на их проектирование. Перед проектировщиками архитектуры таких систем (главные конструкторы, системные инженеры) должны проходить тысячи альтернативных решений, имеющих различную степень важности и актуальности [1]. Особенно остро проблема проектирования сложных механизмов ощущается при создании сложных мелкосерийных или штучных технических объектов. К ним можно отнести необитаемые подводные аппараты, спутники связи, луноходы и прочие. При разработке каждого следующего подобного аппарата необходимо учитывать последние достижения науки и техники и, в то же время, опираться на ограничения государственных стандартов. Но всегда ли эти ограничения помогают при создании высокотехнологичной штучной продукции? Очевидно, что нет. Но и игнорирование стандартов не является удовлетворительным решением проблемы.

Рассмотрим проблему проектирования сложных технических объектов (СТО) в разрезе оптимального подбора их элементов с помощью механизма онтологий, при учёте наличия ограничений со стороны регламентирующих документов.

1 Проблема обновления содержания стандартов при проектировании СТО

Государственные стандарты (ГОСТы), как инструмент контроля качества, эффективно применяются в нашей стране уже многие десятилетия. Благодаря им появляется возможность оценить с различных точек зрения те или иные технические решения, упорядочить процесс производства и контроля качества, препятствовать применению недостаточно апробированных методик и технических решений. В принципе, в тех отраслях, где рыночные свойства продукта инженерной мысли не требуют учёта последних достижений науки и техники, ГОСТы являются приемлемым механизмом регулирования процессов принятия проектных решений.

Но есть и другой класс СТО, тактико-технические характеристики которых принципиально зависят от эффективности исполнения каждой подсистемы. Например, успешность работы современных высокотехнологичных СТО в значительной степени зависит от применения в них современных системы управления, от новых электронных компонентов, от оригинальных алгоритмов анализа данных и знаний. Но, в силу определённых обстоятельств, эти решения затруднено применить, не входя в противоречие с действующими ГОСТами. На их изменение нужно время, а так же преодоление монополии отдельных структур, использующих сложившуюся ситуацию в своих целях1. Даже если в проектируемом аппарате конкурентные свойства уступают зарубежным аналогам, регламентирующие документы порой не позволяют принять стратегически важные решения. Поэтому необходимо иметь разумный механизм включения новых знаний в состав стандартов, научно обосновывающий процессы принятия проектных решений.

2 От структуры стандарта к онтологии

Стандарты, регламентирующие деятельность специалистов в любой области знаний, имеют определённое построение [2]. Оно формируется в виде набора документов, объединённых в иерархическую структуру: от терминов и определений к конкретным методикам и рекомендациям. При этом можно заметить, что при появлении новых фрагментов знаний, эта структура обычно не меняется, а лишь пересматриваются её отдельные части. Поэтому можно выделить два вида информации: статическую и динамическую. Статическая информация включает в себя общие положения, словарь терминов, обобщённые критерии оценки объекта стандартизации. В ту часть, которая может измениться при появлении более нового решения, входят модели и методики расчёта частных показателей оценки стандартизуемого СТО, а так же рекомендации по их применению. Например, при проектировании космического аппарата (спутника), состав его подсистем и интегральных показателей будет статичен, а вот особенности работы бортовой контролирующей системы, контрольно измерительной системы или подсистемы сбора телеметрии могут существенно меняться от проекта к проекту. И эти изменения продиктованы не только требованиями потребителей, но и банальным изменением парадигмы [3] решения подобного класса задач в технике2.

Что же тогда препятствует фиксации одной части стандарта и раскрытия для изменений других частей? Трудность заключается в том, что эта динамическая часть и является узким местом, допускающим применения слабо проработанных решений. Но тогда будет рационально ввести фактор времени, учитывающий появление новых подходов. Это даёт возможность представить в рамках одного документа не одно решение, являющееся господствующим на данном отрезке времени, а сразу несколько. Тогда модель принятия проектного решения P можно представить следующим образом:

-

(1) P = < D , 1 1 A , ^ , K >,

где A - статичная часть документа, S - множество моделей, методов и рекомендаций (динамичная часть), а K - набор критериев, позволяющих оценить данное проектное решение при наличии требований к СТО в момент времени t (например, экономичность и энергоэффективность объекта), D - множество требований и ограничений (физические, финансовые, конструктивные). Множеством критериев K в этой ситуации будут выступать частные свойства конкретной подсистемы СТО, и выражаться в виде количественных или качественных показателей.

Можно отметить, что такая интерпретация проектной информации через ГОСТ предполагает не только возможность изменения состава СТО во времени, но и многовариантность представления исходной информации в стандарте. Это значит, что различные фрагменты специальных знаний, используемые различными экспертами, могут формулироваться через собственный тезаурус, но опираться на общие критерии. Вот здесь и рационально перейти к применению механизма онтологий [4, 5].

Использование механизма онтологий в условиях производства сложной продукции не редкость. Но эти попытки опираются либо на статичные стандарты [6, 7], либо напрямую ими не ограничены, т.к. являются инновационными [8]. В подавляющем большинстве случаем, это интеллектуальные системы и методики, позволяющие оптимизировать процесс выбора тех или иных конструкторских/технологических решений. Ведущая роль в подобных системах остаётся за интеграцией знаний статического поля знаний или их фрагментов [9, 10], использующих специальные языки представления знаний или существующие информационные системы [11, 12].

Итак, имеем: сложную предметную область, СТО с общими требованиями, подсистемы с индивидуальным описанием, механизм изменения спецификации состава объекта. Остаётся ввести интегрирующий механизм, отображающий частные фрагменты знаний в толковании интегральных показателей. Тогда мы получим типовую модель взаимодействия множества частных онтологий с метаонтологией. С одной стороны, состав системы и правила оптимизации проектных решений заданы жестко через стандарт, а, с другой стороны, динамичность состава каждой отдельной онтологии позволяет добавлять решения и их оценки в терминах интегральных показателей.

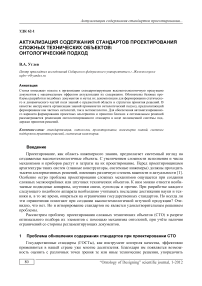

Если обозначить через K значимые интегральные критерии всей системы в сборе, то назначение процесса принятия решений (1) будет предполагать включение части K в K* . Например, это может быть вес детали в составе космического аппарата, позднее учитываемый при его синтезе. Если же эти показатели только косвенно влияют на интегральные показатели, то их так же следует, по возможности, учитывать при синтезе проектного решения для оптимизации состава анализируемой подсистемы СТО. Для этого вводится ряд типовых алгоритмов оценки решений, осуществляющий операцию отображения K в K для каждого элемента СТО (набор аксиом). При этом сами аксиомы могут дополняться и даже иметь различную форму3. Таким образом, стандартизуется набор входов (какие интегральные показатели оцениваем) и выходов (какую форму оценки принимаем), предъявляемых отдельным онтологиям метаонтологией. Тогда обобщённый состав стандарта СТО, опирающегося на онтологии, можно представить в виде схемы, представленной на рисунке 1.

Частные онтологии не обязательно должны иметь иерархию типа «звезда», но и более сложную. Например, типа «дерево», где информация о значащих признаках преобразуется постепенно от нижнего уровня к вершине, изменяя текущие интегральные показатели. Подобные переходы также должны осуществляться с формальным привлечением знаний из ме- таонтологии, но опираться преимущественно на базу знаний частной онтологии. Далее этот аспект будет рассмотрен подробнее.

Обобщённый состав подсистем (онтологий)

Методики отображения частных показателей в терминах интегральных

Базовые определения и термины

Общие положения

Набор интегральных показателей

Правила интеграции онтологий

Общие аксимоы

Методики рачёта частных показателей (включая эталоны, тесты и алгоритмы оценки)

Таблицы решений

■ Статическая часть

У-

Динамическая часть (частные онтологии)

Частные тезаурусы

Стандарт СТО

Метаонтология

Описание надсистем и среды

Рисунок 1 – Обобщённая структура состава онтологизированного стандарта СТО

3 Интеллектуальные системы поддержки принятия решений

Из рассматриваемой темы становится очевидным, что для эффективного управления он-тологизированным стандартом важно не только его наполнение, но и оперативность обработки информации. Поэтому наиболее рационален будет именно автоматизированный вариант выполнения анализа онтологий и формирования альтернатив решений. В этой ситуации мы будем говорить о системах поддержки принятия решений (СППР), потребителями которой должны быть не только проектировщики, но и инженеры-эксперты, а также инженеры по знаниям.

Опираясь на возможности онтологического подхода, можно выделить множество базовых компетентных вопросов. Основными из них будут следующие:

-

■ Каковы будут интегральные характеристики СТО в сборе при выборе конкретного набора решений из D ?

-

■ Насколько изменятся показатели K при переходе от комплектации сборки D t .1 к D t ?

-

■ Какую комплектацию СТО следует произвести, чтобы выполнялись отдельные ограничения по K при минимальных затратах остальных ресурсов?

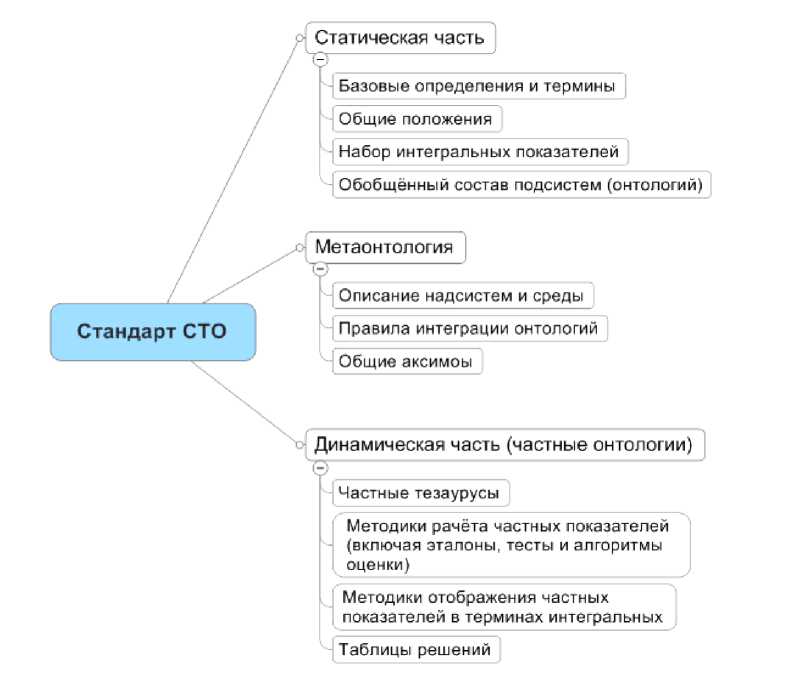

Для каждого СТО этот перечень вопросов будет ключевым, хотя и допускать дополнения. Рассмотрим в качестве примера схему взаимодействия онтологий при синтезе проектного решения контрольно-измерительной системы (КИС) космического аппарата (спутника связи, рисунок 2). Так, блок «Метаонтология», основная часть знаний из блоков «Спутник» и «Радиолиния» будет статична. А состав КИС в СППР будет наиболее динамичен, т.к. наряду с априори известными или желаемыми характеристиками системы, методы её исполнения (как всей, так и отдельных подсистем) будут дополняться новыми знаниями. На рисунке 2 можно выделить ряд типовых уровней иерархии (согласно [13]), описывающих специфику обмена информацией между онтологиями. Самый нижний (подсистемы КИС) имеют свои характеристики, но на следующем уровне (КИС) уже оцениваются в критериях надсистемы (вес, скорость выполнения операции, надёжность алгоритмов и пр.). Промежуточный уровень также описывает КИС, но в его сборе, с учётом особенностей включённых в неё подсистем и взаимодействия с соседними системами аппарата (датчики телеметрии и бортовая аппаратура, блок управления и пр.). На более высоком уровне показатели КИС рассматриваются в комплекте всего аппарата, с учётом влияния радиоканала. Особенностью автоматизированного процесса оценки решений является то, что различные подсистемы СТО (включая частные онтологии), описываются экспертами в различных областях знаний, не преследующих цель учитывать интересы других рабочих групп при проектировании СТО и работающие в рамках собственных полей знаний (включая тезаурус). Всё это происходит в автоматизированном режиме, посредством интеллектуальных механизмов СППР. Очевидно, что на схеме отражены не все связи, т.к. вершина иерархии (блок «Метаонтология»), взаимодействует не только с категорией «спутник» и «окружающая среда», но и регламентирует особенности интеграции данных при переходе от одной частной онтологии к другой.

Рисунок 2 – Схема взаимодействие онтологий при синтезе решений о составе КИС

Достижение подобных возможностей требует от СППР реализации как развитых интеллектуальных возможностей, так и гибкого пользовательского интерфейса. Очевидно, что такие системы должны реализовывать комплексный подход, поэтому применение онтологий сочетается с другими методами искусственного интеллекта (экспертные системы, нечёткая логика, Data Mining).

Вернёмся к вопросу оптимизации принятия проектных решений, за которую отвечает не только блок метаонтологий с рисунка 1, но и специально организованные таблицы принятия решений. Введя фактор времени и правила отображения K^K в условиях наличия частных онтологий, проявляется возможность получить многовариантный состав СТО в рамках одного ГОСТа. Это нежелательный эффект, если при принятии решений в рассмотрение включены похожие альтернативы (например, различные методы проверки сигнала на целостность), т.к. деталей в СТО много, а проверять каждый раз для синтеза объекта сочетания всех вариантов его состава ресурсозатратно. С одной стороны, онтологии были введены для решения трудности с выбором отдельных деталей (оптимизация на уровне частных онтологий). Но, с другой, таких онтологий может быть очень много, и не всегда рационально динамически производить просчёт всех вариантов заново. На рисунке 1 были введены блоки, содержащие информацию и о методиках оценки решений, и таблицы принятия решений. В условиях избытка временных, вычислительных и людских ресурсов это кажется излишним: имея методику оценки и эталоны, можно всегда найти оптимальное решение без таблиц. Но ресурсов (особенно временных) всегда не хватает, а варианты проектных решений желательно пересматривать каждый раз при изменении какой-либо детали в проекте СТО. Поэтому для уже внесённых в стандарт вариантов исполнения той или иной подсистемы, по заранее известной методике можно рассчитать её эффективность и сразу выразить её в терминах и показателях общей системы (интегральных показателях). Тогда формула (1) будет переписана как переход к множественному решению (набору альтернатив):

-

(2) < D , t | A , S , K , G > → p ,

где G – множество альтернативных конструкторских решений (на уровне реализации отдельных деталей) и их априорные оценки, включенных в стандарт; p – подмножество P , отвечающее критериям сборки СТО K* в соответствии с критериями оптимальности, вырабатываемыми по S . Очевидно, что база знаний и содержимое онтологий будет формироваться постепенно, наращиваясь новыми техническими решениями и методиками оценок вследствие независимой работы специалистов-экспертов из различных отделов организаций, проектирующей и реализующей СТО.

Заключение

Вопросы организация системы поддержки принятия решений для организации работы главных конструкторов и системных инженеров, включая проблемы интеграции данных и знаний, нуждаются в детальной проработке, а так же в методических и технических решениях. В текущей работе были затронуты лишь общие вопросы организации динамического состава и обработки стандартов проектирования сложных технических объектов на базе онтологического подхода. Практическая проверка предложенной схемы обновления структуры стандарта осуществляется автором на базе проекта по формированию контрольноизмерительных приборов спутниковых систем связи. В дальнейших публикациях планируется раскрытие деталей реализации проекта.

Список литературы Актуализация содержания стандартов проектирования сложных технических объектов: онтологический подход

- ISO/IEC 15288:2008. Systems and software engineering - System life cycle processes (www.iso.org).

- ГОСТ 1.5-2001. Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению. - Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2001. - 70 с.

- Кун Т. Структура научных революций. - М.: АСТ, 2003. - 605 с.

- ISO 15926 Industrial automation systems and integration - Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities (с дополнениями на 2011 г., www.iso.org).

- Левенчук А. Онтологическая инженерия в помощь системной инженерии (http://ailev.livejournal.com /975466.html от 01.12.2012, актуально на 15.03.2012).