Актуализация структурно-территориальных проблем в макрорегиональной политике

Автор: Буянова М.Э.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 8, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14970427

IDR: 14970427

Текст статьи Актуализация структурно-территориальных проблем в макрорегиональной политике

В настоящее время основными тенденциями развития современного мира являются глобализация и регионализация. Глобализация как становление мироцелостности обнаруживает себя в формировании единого экономического, политического и информационного пространства. Регионализация проявляется в лока-лизме, расширении границ между территориально-социальными комплексами, сохранении культурных различий этносов и других социальных групп, усилении чувства их исключительности, возникновении самодостаточных экономических и политических образований.

Региональный фактор стал особо значимым для развития России в начале третьего тысячелетия. В последней четверти минувшего века наблюдалось активное самоопределение российских регионов. В этом процессе рождалась новая идеология регионализма с ее позитивными и негативными моментами, грозящими разорвать единое российское социокультурное и политическое пространство, слагавшееся веками.

Современная стратегия территориального развития России направлена на укрепление единого экономического пространства, политической целостности и безопасности страны и гармоничное развитие всех регионов на основе их оптимальной специализации труда, использования ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ'.

Перелом негативных тенденций и устойчивая прогрессивная эволюция экономического пространства могут осуществляться только под воздействием консолидированной политики государства и конструктивных сил общества. Стратегия территориального развития должна определять приоритеты и этапы реструктуризации экономики регионов и национального экономического пространства, а региональная политика увязывать конкретные меры по реализации стратегии со всеми другими направлениями социально-экономической политики и ресурсными возможностями федеративного государства.

При формировании территориально-функциональных единиц структурной орга- низации народно-хозяйственного комплекса России важным принципом интеграции в крупномасштабные блоки или модели сопредельно расположенных региональных образований является общность их хозяйственной специализации в рыночно обновляющейся общероссийской системе общественного разделения труда и трансформирующейся схеме размещения и развития производительных сил страны. Поскольку в новых условиях изменяются место, ролевые функции и рейтинг российских регионов, становится ясно, насколько важно сегодня определиться со стратегией регионализации единого макроэкономического пространства, уловив тенденции и ориентиры перспективных направлений развития регионов России, определяющих их будущий экономический и политический облик2.

В этих условиях выделение макрорегионов в виде территориально-экономических комплексов со своей исторической, экономической, природной спецификой (а не простых территориальных «учетных» единиц) создает эффективную систему крупномасштабных, много- и разноресурсных сегментов единого экономического и правового пространства, которые становятся мощными двигателями формирования управляемых рыночных отношений. Посредством этой системы гораздо успешнее обеспечивается комплексное развитие, хозяйственная интеграция и выравнивание социально-экономических уровней субъектов макрорегионов.

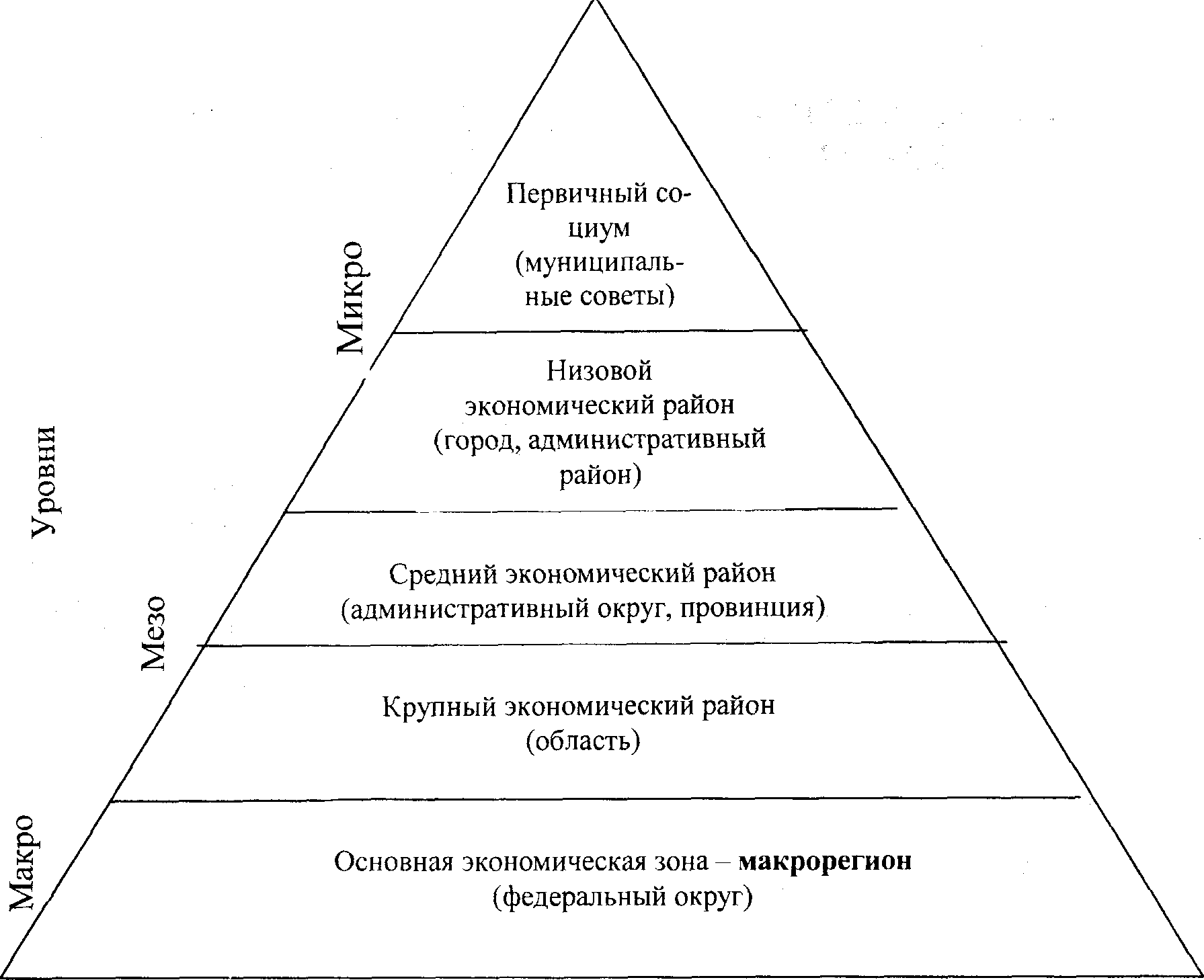

Современная территориально-организационная система России строится с учетом таких требований, как: совмещение во всех ее звеньях социально-экономических и административных функций; выдвижение в качестве основополагающих задач обеспечения хозяйственных и социальных приоритетов; учет разнохарактерности и разноэтапно-сти решаемых проблем; признание преобладающими тенденций к территориальной интеграции экономики и необходимости укрупнения выделяемых «верхних» районов3. Ее структура схематично представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура территориально-организационной системы России

При рассмотрении данной территориально-организационной системы следует исходить из соотношения между макроэкономической системой национального хозяйства и экономиками российских регионов как между метасистемой, представляющей функциональное единство последних. Это значит, что стабильность макровоспроизвод-ственного процесса обусловлена нормативно-репродуктивным режимом функционирования региональных экономик. Регион обладает определенной степенью свободы выбора стратегии и приоритетов развития в национальной макроэкономической системе, и его интересы могут иметь вполне самоценный характер.

Представленная территориально-организационная система России включает три уровня и пять звеньев и имеет отличительные особенности и ряд преимуществ. Выделяется новый уровень деления — административно-экономический макрорегион первого порядка, где формируется федеральный уровень территориального управления. Центральная власть, ранее не имея своего территориально-организационного звена(оно совпадало с региональным — субъектов Федерации), теперь его получает. Укрупняется средний уровень территориального деления — им становится административно-экономический мезорегион второго порядка и его подрайон, к ним привязывается региональный (субъекты Федерации) уровень территориального управления. Региональная власть приобретает для государственного регулирования крупную, много- и разноресурсную и хозяйственно-маневренную территорию. Второе звено на данном уровне — административный округ или провинция — необходимо из-за большого числа в укрупненной области низовых районов.

Макрорегионы (в рамках федеральных округов) становятся интегрированными единицами нового деления отечественного хозяйственного пространства в отличие от экономических районов, природно-экономичес- ких зон или регионов в границах субъектов Российской Федерации.

Экономическое пространство макро- регионов расположено на втором мезоуровне глобальной хозяйственной системы между макро- и микроэкономикой и предназначено для решения общенациональных задач при регулировании государством социально-экономического развития, в частности консолидации единого экономического пространства.

Таким образом, представленное экономическое пространство макрорегиона возмещается и накапливается в процессе воспроизводства в зависимости от его характера, представляющего собой противоречивое диалектическое единство его содержания и формы в каждой конкретной исторически и географически определенной хозяйственной системе. Экономическое пространство макрорегиона постоянно эволюционирует, развиваясь от отдельных пространств обособленных хозяйственных систем регионов к единому интегрированному4.

Федеральный округ как единица экономической структуры представляет собой макрорегион в виде части территории Российской Федерации, объединяющий территории нескольких субъектов Федерации в крупный территориально-производственный комплекс, в котором сочетаются отрасли рыночной специализации с отраслями, дополняющими территориальный комплекс, и инфраструктурой.

При образовании федеральных округов учитывались такие структурообразующие факторы, как история региона; государственное и территориальное устройство; географические и климатические условия, природные ресурсы; народонаселение, его динамика, расселение и урбанизация; этнический состав населения; экономико-географическое состояние; трудовые ресурсы.

Причем с точки зрения качественного анализа экономического пространства России в условиях сохранения его целостности и единства основными характеристиками макрорегиона являются однородность и интегрированность.

Следует отметить, что, говоря о неоднородности и дифференциации, мы вовсе не предполагаем в качестве идеала равномерное размещение по территории страны различных отраслей хозяйства и видов деятельности, поскольку как раз их неравномерное размещение является неизбежным свойством любого организованного экономического пространства (следствия территориального разделения тру- да, концентрации и специализации производства, урбанизации расселения’и т. д.). Более того, не равномерное, а поляризированное развитие характерно для современного этапа эволюции экономического пространства. Неоднородность понимается прежде всего как мера межрегиональных различий общих уровней экономического развития (экономической активности) и уровня (качества) жизни.

Интеграция — как качественная характеристика макрорегиона —- означает изменения внутренней связности экономического пространства и позволяет использовать преимущества регионального многообразия в разных формах взаимодополнения региональных экономик. Необходимо учитывать, что однородность (неоднородность) и интегрированность (дезинтегрированность) являются взаимосвязанными и взаимодополняющими характеристиками качества экономического пространства макрорегиона. Здоровая рыночная интеграция предполагает усиление интегрированности (связности), но и однородности экономического пространства.

Макрорегионы призваны решать задачу совершенствования региональной политики путем более оптимального учета стратегических интересов страны и развития каждого ее региона. Для этого, на наш взгляд, необходимо выполнение двух условий. Во-первых, такое территориальное образование должно обладать не механическим сочленением отдельных составляющих (регионов), а представлять некое историческое, культурное, экономическое и т. п. единство. Во-вторых, размеры данного географического объекта должны быть оптимальны с точки зрения его управляемости. Из этого следует, что макрорегион, как территориальное сообщество, характеризуется такими чертами, как целостность и управляемость.

Целостность реализуется в социальнополитическом и экономическом отношениях. В первую очередь речь идет о наличии в регионе особого территориального сообщества людей, объединенного определенными историческими традициями, образом жизни, менталитетом и выступающего объектом управления со стороны органов государственной власти, осуществляющих свою деятельность в рамках Российской Федерации. С экономической точки зрения целостность региона означает наличие устойчивых внутрирегиональных и межрегиональных производственных связей, пропорциональное сочетание в нем различных отраслей народного хозяйства, ра- циональное использование регионального природно-ресурсного потенциала. Экономическая целостность проявляется прежде всего в комплексности регионального хозяйства, которая означает сбалансированность и согласованное развитие его производительных сил, отсутствие значительных внутрирегиональных хозяйственных диспропорций, наличие способности в условиях социальной и политической стабильности осуществлять в региональных пределах расширенное воспроизводство на основе имеющихся ресурсов.

Управляемость непосредственным образом связана с административно-территориальным делением Российской Федерации. В значительной степени управляемость обусловлена целостностью региона, так как органы государственной власти должны обеспечивать управление территориальными социумами во всех сферах их жизнедеятельности в пределах своей компетенции.

Региональная самоорганизация, и в целом регионогенез, по своей природе не только объективны, но и универсальны, характерны для разномасштабных территориальных объектов, включая и предельно интегративные структуры макроуровня. Реализация ее интеграционного потенциала полностью соответствует траектории региональных интеграционно-дезинтеграционных процессов. Более того, активизация многоаспектных связей в рамках таких территориальных целостностей, как макрорегион — это реальный и весьма эффективный путь реинтеграции российского культурного и экономического пространства, обстоятельство, объективно препятствующее дальнейшему расчленению страны.

Образование макрорегионов в рамках федеральных округов — новое для современной России явление, означающее очередной шаг в обобществлении существовавшей системы территориального регулирования и управления региональным развитием, которое напрямую будет зависеть от общей стратегии в сфере национально-государственного строительства. Экономисты, политологи, социологи видят несколько возможных вариантов (моделей) дальнейшего территориального развития.

Модель «иерархического унитаризма», фактически являющаяся аналогом французского опыта. Напомним, что в унитарной Франции сегодня выделяются три подчиненных Центру уровня административно-территориальных единиц: коммуны, избирающие мэра и собственный коммунальный совет (уровень местного самоуправления); департаменты, избира ющие свои генеральные советы во главе с также выборными председателями, чья власть уравновешивается с помощью назначенного из Центра префекта или комиссара республики, представляющего центральную власть и руководящего государственными службами в территориях (уровень собственно региональной власти); выделенные по экономическому принципу регионы, избирающие региональный совет во главе с председателем, противовесом которому служит фигура комиссара региона (префект наиболее крупного из входящих в него департаментов), в задачу которого входит координация планов социально-экономического развития региона (макрорегиональный уровень). Как представляется, в российском варианте примерным аналогом французской триады «коммуна — департамент — регион» является система «местное сообщество (район, город, волость) — регион (область, край, национальная республика, автономный округ) — макрорегион (которому в территориальном плане примерно соответствуют федеральный округ и ассоциация экономического взаимодействия). Если такая подчиненная Центру иерархия территорий будет выстроена, федеральные округа превратятся в своеобразные «контрольные единицы» и точки хозяйственного роста без самостоятельной политической роли.

Моделъ «губернизации», предполагающая укрупнение регионов и включение в состав областей и краев национальных автономных округов, выводящая на первый план назначаемых из центра губернаторов. Данная модель делает саму фигуру президентского полпреда ненужной в перспективе — с активным ее задействованием при реализации планов «губернизации». Ибо следует предположить, что для контроля за собственно губернаторами будут использоваться не опосредующие звенья, а специальные контрольные структуры президентской администрации и парламента. Данная модель, формально укрепив единство страны, на деле воспроизведет существовавшую на протяжении большей части российской истории централизованную систему со всеми ее издержками — бюрократизмом, инерционностью, коррупцией, игнорированием реальной специфики и интересов регионов, слабостью местной инициативы и т. д.

И, наконец, так называемая «модель земель», предполагающая создание на базе федеральных округов и действующих сегодня межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия (что в территориальном смысле практически идентично) укрупнен- ных и экономически полноценных регионов — будущих субъектов симметричной федерации. Однако, в отличие от модели «иерархического унитаризма», это будет делаться эволюционным путем, посредством взаимона-ложения процессов вертикальной и горизонтальной интеграции (например, в рамках долгосрочных концепций развития макрорегионов). Подобный путь, сочетающий в себе централизацию и опору на региональную инициативу, единство и разнообразие в территориальном устройстве, в свете исторического опыта представляется оптимальным для сегодняшней России завершением реформы системы территориального управления.

Список литературы Актуализация структурно-территориальных проблем в макрорегиональной политике

- Гранберг А.Г. Стратегия территориального социально-экономического развития России: от идеи к реализации//Вопросы экономики. 2001. № 9. С. 15-27.

- Юг России на рубеже III тысячелетия: территория, ресурсы, проблемы, приоритеты/Под ред. А.Г. Дружинина, Ю.С. Колесникова. Ростов н/Д, 2000. 294 с.

- Кистанов В.В. Федеральные округа России: важный шаг в укреплении государства. -М., 2000. 172 с.

- Иншаков О.В. О стратегии развития макрорегиона России: (Методологические и методические проблемы формирования). Волгоград, 2003. 96 с.