Актуальная коньюктура и вызовы демографической политики Российской Федерации

Автор: Аскеров П.Ф., Терентьева Е.В., Дунаев Д.С.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Вопросы экономики и управления

Статья в выпуске: 2 (77), 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность повышения эффективности демографической политики Российской Федерации определена ростом неопределенности в состоянии факторов экономического роста, и в их числе - человеческого капитала. В статье даётся характеристика современной конъюнктуры и вызовов демографической политики страны в контексте вопросов экономической, национальной безопасности. В числе приоритетных параметров конъюнктуры предлагается выделять: «старение» населения, рост демографической нагрузки на экономически активное население, региональные диспропорции в размещении человеческого капитала. Среди актуальных вызовов демографической политики страны стоит выделить снижение естественного прироста населения под воздействием экономических ожиданий, ускорение оттока экономически активного населения, замещаемого трудовыми мигрантами без должного подкрепления процессами интеграции. Таким образом, основная проблематика демографической политики страны во многом остаётся неизменной на протяжении последних десятилетий. Подобное состояние закономерно указывает на необходимость аудита эффективности применяемых мер, переосмысление инструментария демографической политики.

Демографическая политика, национальная безопасность, национальные интересы, демографическая нагрузка, естественный прирост

Короткий адрес: https://sciup.org/14130628

IDR: 14130628 | УДК: 314.04 | DOI: 10.47629/2074-9201_2024_2_70_75

Текст научной статьи Актуальная коньюктура и вызовы демографической политики Российской Федерации

Д емографические процессы, как отражение естественного и механического движения населения, традиционно помещаются в число приоритетных направлений научного познания, равно как и в состав приоритетных объектов широкой совокупности государственных политик. Причиной тому можно считать как декларируемый социальный характер большинства современных государств, так и общепризнанную взаимосвязь между состоянием демографических процессов и способностью государства реализовывать национальные интересы широкого спектра [8]. Прежде всего, речь идёт об основных национальных интересах – безопасности и способности создавать условия для развития. Высокая степень значимости демографических процессов подтверждается включением их в ключевые документы, определяющие приоритеты национального развития [5 и др.]. Так, в Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года именно демографические вызовы относятся к важнейшим факторам развития страны в горизонте на ближайшее десятилетие [6].

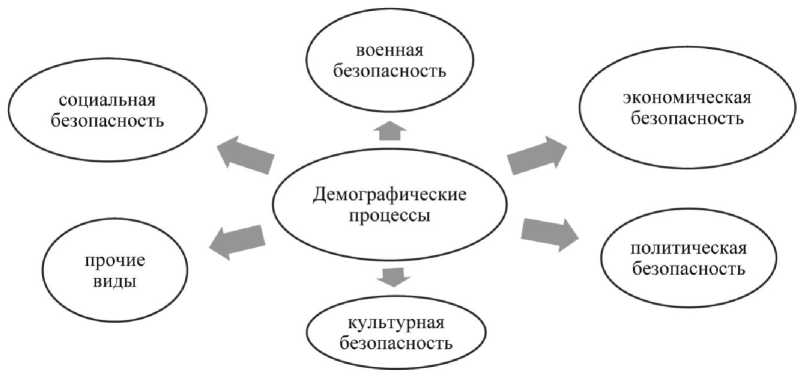

На Рисунке 1 представлено схематическое отображение взаимосвязи состояния демографических процессов и частных проявлений безопасности государства, территории, региона. Исторически, количество населения страны или региона обуславливало комплексный характер проявлений в вопросах суверенитета (население как резерв вооруженных сил страны), экономического роста (труд как фактор производства). Усиление геополитической напряженности в начале 2020-х гг. показывает, что и на современном этапе развития общества демографический ресурс остаётся важнейшим для любого государства.

С течением времени экономическая компонента в роли демографических процессов возросла, но усложнение общественно-политических отношений создало новые угрозы. Так, для социальных государств ухудшение здоровья населения закономерно приводит к росту нагрузки на бюджет и к неполной реализации потенциала человеческих ресурсов. Маргинальное и девиантное поведение негативно сказывается на состоянии социальной и политической безопасности.

Взаимосвязь демографических процессов и национальных интересов широкого спектра определяет включение вопросов демографии в государственные политики. Причем речь идёт как о формировании отраслевых политик [1], так и о включении проблематики демографии в культурную и национальную политику [2], концепции обеспечения национальной безопасности [4], стратегии социальноэкономического развития [3]. Интегрирующую роль в отношении политик в различных сферах общественно-политической и экономической жизни играет непосредственно демографическая политика государства, цели и задачи которой определяются взаимос-

Рисунок 1. Проявления влияния демографических процессов на состояние безопасности государства

вязью демографических процессов и национальных интересов.

Обзор публикаций и стратегических документов национального развития позволяет прийти к заключению о преобладании экономического аспекта в исследовании вызовов демографической политики. Процессы естественного воспроизводства населения и изменения его структуры и численности рассматриваются, прежде всего, в контексте того, какое влияние они окажут на экономическую безопасность государства, комбинацию условий долгосрочного экономического роста. Экономическая безопасность при этом рассматривается как состояние защищенности от внутренних и внешних угроз, направленных на условия долгосрочного развития территории и обеспечение национальных интересов [12]. Экономический рост как увеличение создаваемой в отраслях экономики страны валовой добавленной стоимости стоит рассматривать как способ обеспечения множества национальных интересов: повышения налоговой базы, увеличения бюджетных возможностей, создания условий для роста занятости и повышения уровня доходов населения. Отсюда обеспечение экономического роста закономерно позиционируется как один из приоритетов национальных правительств. В свою очередь, через процессы изъятия национального дохода в рамках бюджетных отношений создаются предпосылки для финансирования социально-значимых программ правительства. Таким образом обеспечивается взаимозависимость успешности демографической и экономической политики.

В числе приоритетных параметров оценки состояния конъюнктуры демографических процессов принято выделять динамику численности населения, состояние компонентов ее изменения, возрастную структуру населения, пропорциональность размещения трудовых ресурсов между отраслями экономики и регионами страны. Среди ресурсов, вовлечение которых в экономику создаёт предпосылки для экономического роста, особую роль играет труд и экономически активное население как носители необходимых компетенций. В этом контексте состояние демографических процессов в Российской Федерации характеризуется преимущественно негативной динамикой. Среди структурных параметров сложившегося состояния процессов естественного и механического движения населения выделим:

-

• общее сокращение количества населения (депопуляция [8]) как ресурса экономического роста (по сравнению с началом 2000-х гг. фиксируется отрицательный прирост населения) на фоне таких тенденций как «старение» населения [10] и снижение естественного прироста с середины 2000-х гг.;

-

• снижение доли населения трудоспособного возраста как наиболее мобильного и активного в вопросах создания дополнительной стоимости;

-

• структурные проблемы в сфере здравоохранения;

-

• рост антропогенной нагрузки на экономические центры страны (центры притяжения экономически активного населения) в результате процессов механического движения (внутренняя и внешняя миграция);

-

• накопление предпосылок межнациональных и межрелигиозных конфликтов в условиях спорной с точки зрения приоритетов миграционной политики.

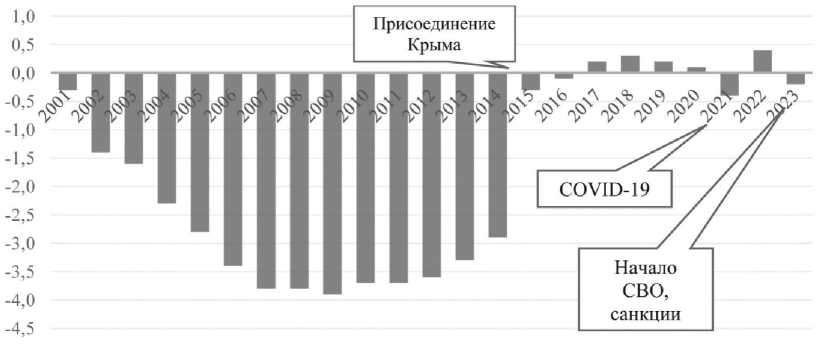

Как следует из публикаций Федеральной службы государственной статистики, к уровню начала 2000-х гг. численность населения Российской Федерации сократилась на 0,2 млн чел. (см. Рисунок 2). За сопоставимый период численность стран, входящих в группу Организации экономического сотрудничества и развития (наиболее развитые экономики мира за исключением Китая и Индии) выросла на 177,43 млн чел., Европейского союза – на 18,61 млн чел., Германии – на 1,87 млн чел. США – на 51,13 млн чел., Китая – на 149,53 млн чел. [13].

Таким образом, динамика изменения численности населения как ресурса роста в Российской Федерации существенно отличается от глобальных трендов. Значимую позитивную роль в изменении численности населения сыграла смена тренда на рубеже 2010-х гг. (под влиянием общего улучшения экономической ситуации) и присоединение Крыма в 2014 году. В то же время, долгосрочных условий для выхода общей численности населения на курс роста сформировано не было. Именно поиск этих условий и необходимых для их реализации мер государственной политики стоит считать ключевой задачей демографической политики страны на обозримую перспективу.

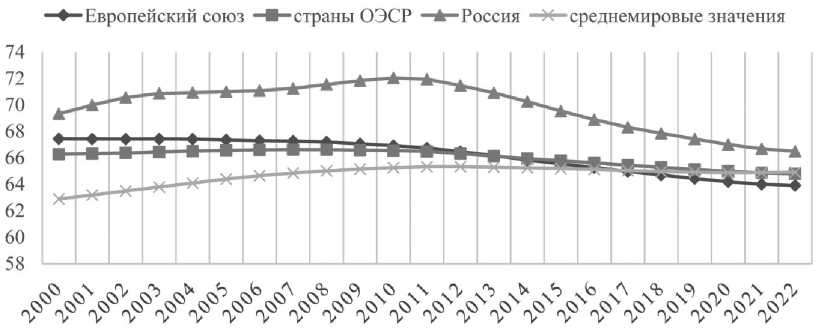

Не только снижение общей численности населения является ключевым параметром демографических процессов в стране, но и изменения в ее возрастной структуре. По оценкам Росстата, доля населения трудоспособного возраста в стране сократилась с 61,3 % по состоянию на начало 2000-х гг. до 57 % в начале 2023 года. [9] Снижение доли экономически активного населения при общих равных условиях означает необходимость всё большего изъятия средств из экономики для направления их на поддержку населения, не участвующего в создании добавленной стоимости (моложе и старше трудоспособного возраста). Изменение возрастной структуры общества не является уникальной для России характеристикой демографических процессов, все страны мира в том или ином виде сталкиваются с этим (что объясняется теорией «демографического перехода»). Это наглядно видно по международным сравнениям (см. Рисунок 3).

В контексте теории «демографического перехода» население Российской Федерации «стареет», то

Рисунок 2. Прирост численности населения Российской Федерации к уровню базового 2000 года, млн чел. [9]

есть увеличивается в возрастной структуре доля населения старших возрастных групп. Проблемой является то, что в условиях актуальной конъюнктуры экономики снижение численности трудовых ресурсов в составе факторов экономического роста страны не может быть замещено по образу стран ОЭСР процессами автоматизации, цифровизации, развитым сектором финансовых и информационных услуг.

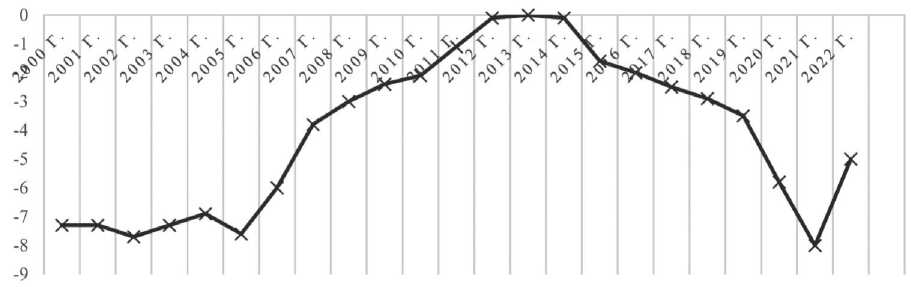

Специфика демографических процессов состоит в способности влиять на численность населения посредством как естественного, так и механического движения, то есть – баланса между рождаемостью-смертностью и баланса между численностью приезжающих и уезжающих. В отношении демографических процессов Российской Федерации статистика Росстата показывает, что как в целом, так и для большинства субъектов федерации ключевым фактором в изменении численности выступает механическое, а не естественное движение населения. Причиной тому стал отрицательный естественный прирост на большинстве периодов анализа (см. Рисунок 4).

Показательно, что наблюдаемый параметр демографической ситуации, вопреки распространенному мнению, не является системным для российской действительности. Более того, под воздействием комбинации условий в первое десятилетие 2000-х гг. прослеживалось его устойчивое движение к положительным значениям. Отсюда можно заключить, что смену тренда на изменение конъюнктуры демографических процессов в стране на современном этапе стоит прослеживать в середине 2010-х гг.

Естественный прирост населения определяется такими компонентами как рождаемость и смертность. Оба эти процесса включаются в состав объектов государственной демографической политики и оба они зависят от ряда переменных среды: социальной динамики, общественно-политической обстановки (мирное время / война), экономической конъюнктуры (кризис/ бум роста). Как видно из данных Рисунка 4, демографическим процессам России не удалось в полной мере выйти на тренд долгосрочного роста ключевого параметра естественного воспроизводства населения.

Рисунок 3. Доля населения возрастных групп 15-64 года в Российской Федерации и странах мира, % (в оценках ООН) [13]

Рисунок 4. Динамика естественного прироста населения Российской Федерации, коэффициент на 1000 чел. населения [9]

Демографическую ситуацию Российской Федерации от средних для стран мира и регионов значений отличает высокая мобильность трендов в компонентах естественного прироста. Так, в конце 1980-х гг. произошла смена положительного тренда на отрицательный («перестройка» и последующий кризис), в начале 2000-х гг. – отрицательного на положительный (бум роста экономики), в 2015 году – обратная смена.

Использование компоненты механического движения населения (миграции) в демографической ситуации Российской Федерации сопровождается рядом спорных процессов. С одной стороны, приток мигрантов компенсирует нехватку населения внутри страны. С другой, волатильность потоков миграции во времени, их тяготение к наиболее развитым центрам страны не обеспечивает предпосылок долгосрочного и сбалансированного роста экономики в общенациональном масштабе и, более того, сопровождается ростом межнациональной напряженности.

Таким образом, проблема демографических аспектов в контексте экономического роста Российской Федерации является актуальной. В оценках Банка России, по итогам 2022 года валовой внутренний продукт страны сократился на 2,1 %, в 2023 году его рост оказался ниже уровня инфляции [11]. В подобных условиях особенно востребованными являются факторы и резервы экономического роста. С позиции демографических процессов прослеживается преимущественно негативное влияние, не позволяющее реализовать резервы развития экономики страны. Проявлениями этого влияния можно назвать общее снижение численности населения, «старение» населения, растущую демографическую нагрузку, отток экономически активного населения на фоне начала специальной военной операции, проблему трудоизбыточных и трудонедостаточных регионов страны. Ситуация существенно изменяется, в зависимости от отличительных черт территорий.

Список литературы Актуальная коньюктура и вызовы демографической политики Российской Федерации

- Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 "Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года".

- Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 (ред. от 06.12.2018) "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года".

- Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года".

- Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" // Собрании законодательства Российской Федерации от 5 июля 2021 года № 27 (часть II) ст. 5351.

- "Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года" (утв. Правительством РФ 29.09.2018 № 8028п-П13).