Актуальность непрерывного профессионального образования для российского бизнеса

Автор: Рогозин Дмитрий Михайлович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социология образования

Статья в выпуске: 5, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется востребованность и качество дополнительного профессионального образования с точки зрения непосредственных потребителей образовательных услуг в бизнесе - предприятий. На основании опроса 600 предприятий из шести отраслей народного хозяйства сделан вывод о более низкой востребованности услуг традиционных образовательных учреждений и большем интересе к бизнес-образованию, предлагаемому в специализированных учебных центрах. Чаще образование рассматривается как способ решения проблем, нежели поиск возможностей. Так, наиболее успешные предприятия реже обращаются к образовательным услугам. Возможно, непрерывное образование реализуется ими в других формах, например, через наставничество, мастер-классы и производственные совещания. Поэтому для комплексной оценки качества непрерывного образования уже не достаточно руководствоваться лишь лицензируемыми государством формами предоставления образовательных услуг. Напротив, требуется развитие либерального подхода к профессиональному обучению, предполагающего множественность перспектив, отвечающих запросам различных заинтересованных групп, без тотальной государственной стандартизации образовательных услуг.

Непрерывное профессиональное образование, оценка качества образования, образование для взрослых, дополнительное профессиональное образование, инновации, организационная амбидекстрия

Короткий адрес: https://sciup.org/142182041

IDR: 142182041

Текст научной статьи Актуальность непрерывного профессионального образования для российского бизнеса

-

к. социол.н., директор Центра методологии федеративных исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

Представление о том, что образование — прерогатива молодости, некоторый начальный этап для дальнейшей карьеры, ушло в прошлое вместе с индустриальным мировоззрением [Illeris, 2011b, p. 33], в котором жизнь человека укладывалась в жесткие периоды, время делилось на рабочее и внерабочее и одними из важнейших функций обучения считались воспитание и социализация. Сегодняшний работодатель и работник уверены, что успешная карьера невозможна без непрерывного образования, которое для многих стало если не стержнем, то стилем жизни, характеризующим активность и успех. В такой логике непрерывное образование приравнивается к жизни [Aspin, Chapman, 2000, p. 7-8; Fuller, Unwin, 2011, p. 48] и, соответственно, профессиональной карьере, в которой трудно представить рост без постоянного накопления опыта, критического разбора ошибок и поиска возможностей, развития компетенций [Illeris, 2008, p. 2; 2011a, p. 4].

Теперь необходимо такое обучение, которое бы позволяло людям изменяться и производить новое, нежели повторять усвоенное, быть сетевым и социальным, нежели индивидуальным, отвечать этическим и ценностным представлениям, нежели отгораживаться "свободным от ценностей и объективным" знанием [Tynjala, 2013, p. 12].

Развитие бизнеса, инновационный потенциал предприятия напрямую связаны с образовательными стратегиями, способностью персонала получать новые навыки, отвечающие изменениям и вызовам конкурентной среды [Клячко, 2009]. Это требует не только развитие образовательных программ в бизнесе, но и согласование интересов работодателя, работника и государства в формировании и поддержке непрерывного обучения [Trampusch, Eichenberger, 2012, p. 645; Souto-Otero, 2013, p. 21]. Профессиональная карьера в такой перспективе напрямую связана с личной жизнью, духовными исканиями, политическими представлениями, что позволяет не фрагментировать жизнь человека на отдельные сегменты (семья, церковь, политическая партия, место работы и т.д.), а рассматривать целостную позицию, в которой естественное место занимает непре- рывное образование [Wain, 1993, p. 68]. Именно в этой парадигме развивается философия устойчивого развития как непротиворечивое и неконкурирующие с миром состояние бизнеса.

Способность организации учиться, использовать коллективный интеллект и быстро преобразовывать знания в действия в ответ на вызовы внешней среды есть основное конкурентное преимущество в непрерывно изменяющемся мире, насыщенном информацией. Востребованность образования — это индикатор организационной эластичности и адаптивности к неопределенности и изменениям внешней среды [Crick et al., 2013, p. 2256].

Непрерывное профессиональное образование (НеПО) приобрело разнообразные формы и форматы, зависящие как от объективных (отраслевой специфики, экономического положения, конъюнктуры рынка и т.д.), так и субъективных причин (представлений руководства и предрасположенности персонала). Обучение может проходить с отрывом и без отрыва от производства, в собственном учебном центре и в университете или институте, быть узкоспециализированным или относится к весьма широким темам, задающим общие рамки компетенций. С точки зрения бизнеса, НеПО рассматривается как средство для увеличения отдачи от инвестиций, повышения капитализации бизнеса, роста эффективности производства и продаж. Поэтому непрерывное образование непосредственно связано с понятием человеческого капитала и переходом к постиндустриальному, основанному на компетенциях, типу производства [Диденко, 2008a, с.45-46; Мау, 2006, с. 11, 2012, с. 115; Мау, Сеферян, 2007, с. 39], диктующему "постоянный режим переобучения":

Если во времена господства промышленного капитализма от работника требовалось выучить определенный набор приемов на всю оставшуюся жизнь, то в новейшее время работник должен быть готов к постоянному овладению новыми навыками по мере внедрения новых информационных технологий. Он должен обладать способностью видеть организацию не через призму узкой специализации, а находить место отдельной проблемы в общей системе производственной деятельности. Разнообразие навыков предполагает постоянный режим переобучения [Авраамова, Верпаховская, 2006, с. 38].

Цель работы — выработка подходов к анализу текущей российской ситуации в области непрерывного профессионального образования, обнаружение реального спроса на образовательные услуги со стороны бизнеса. Кто заинтересован в Не-ПО? Каковы причины такого интереса? Насколько они связаны с инвестиционной деятельностью предприятия? Рассматривается ли НеПО в качестве инструмента для решения текущих вызовов и проблем бизнеса? На какие институции — собственные учебные заведения, бизнес-центры по организации тренингов или классические образовательные учреждения (институты, университеты) — в основном рассчитывают предприятия в выборе образовательных стратегий? Кто обращается к непрерывному профессиональному образованию — лидеры рынка для развития новых технологий, или аутсайдеры для поддержания текущей позиции? Речь, прежде всего, идёт о востребованности НеПО, осмысленности обучения персонала для предприятия. Если на уровне идеологических и мировоззренческих конструкций давно признана необходимость образования, то в реалиях контрактных отношений и бизнес-процессов могут возникать иные конфигурации. Другими словами, можно отдавать должное в необходимости учиться и не предпринимать никаких усилий для этого.

Предмет исследования

Рис. 1. Классификация непрерывного профессионального образования по отношению к производству

Совещания <

Тьюторство

СВЯЗАННОЕ с производством обучение

Программы переподготовки л кадров

/ Второе высшее образование

Курсы повышения квалификации

тов, 2008; Телегина, 2008; Тюнников, 2009; Беляков, Вахштайн, Галичин и др., 2007, с. 44]. Другими словами, первое высшее образование принимается за базовый уровень, к которому на протяжении всей трудовой жизни добавляются необходимые новые знания и умения. За такой моделью скрыт прежний связанный с жестким делением жизни на этапы, индустриальный подход. Пытаясь преодолеть данное ограничение, Д. Константиновский, В. Вахштайн и Д. Куракин конструируют различение между дополнительным и непрерывным профессиональным образованием. Первое в обязательном порядке соотносится с основным образованием, второе делает акцент на непрерывности процесса обучения и не создает иерархии между разными видами образования [Константиновский, Вах-штайн, Куракин, 2010, с. 57-58]. У зарубежных авторов мы находим еще более радикальный отказ от привычного поэтапного конструирования профессиональной карьеры "от образования к выходу на пенсию". Даже начальный уровень высшего образования — бакалавриат уже не мыслится вне бизнес решений [Colby, Ehrlich, Sullivan et al, 2011]. Работодатель становится не заказчиком некоторого готового продукта, выпускника, после четырех или пяти лет обучения, а равноправным участником самого процесса обучения. Со своей стороны, студент актуализирует статус работника, свободно выбирающего специализацию, ещё не начиная трудовую деятельность. Для этого бакалавриат трансформируется в еще более гибкую образовательную структуру, в которой наборы дисциплин для традиционного, следующего логике разделения труда сознания, представляется набором несвязанных компетенций (см. подробнее: [Schulman, 1997; Selingo, 2013]). Таким образом, через радикальную либерализацию учебного процесса, непрерывное профессиональное образование расширяет свои границы и разрушает привычные институциональные рамки образовательного процесса.

Возвращаясь к российским реалиям, если первое высшее образование является системообразующим, значит и в последующем оно должно играть главенствующую роль в образовательных стратегиях, задавать стандарты качества образовательных услуг. Такое предположение можно сформулировать исходя из странного дуализма, уже несколько десятилетий наблюдаемого в публикациях российских исследователей. С одной стороны, разговор о дополнительном и непрерывном образовании не мыслится без соотнесения с высшей школой. Все значимые инновации связываются с реформами в регулируемой государством сфере образовательных учреждений. Многочисленные программы переподготовки и повышения квалификации соседствуют с обширной, хотя и за постсоветское время значительно поредевшей, сетью институтов повышения квалификации. Тем самым создается устойчивое впечатление о системности и последовательности профессиональных образовательных услуг. С другой стороны, практически невозможно обнаружить публикации об инновационной деятельности предприятий, модернизации производства или развитии новых технологий, в которых бы связывались возможные успехи с образовательной практикой. Если и встречаются отдельные публикации, то они в большей мере посвящены нормативным, идеологическим или дидактическим вопросам [Диденко, 2008а, 2008b; Ключарев, 2008, 2010]. В статьях редко затрагивается обсуждение реальных образовательных практик. Они либо напоминают фрагменты отчетной докумен-

Тренинги

MBA

тации, либо состоят из формализованных и предельно отвлеченных нормативных суждений, нежели содержат анализ проведенных исследований (см., например: [Иванов, Шагеева, 2002; Нассибулин, 2012]). Образование как "социальная сфера" [Телегина, 2008, с. 19] и бизнес находятся в разных информационных и публичных пространствах. Но в логике непрерывного профессионального образования они должны не просто соседствовать, но дополнять друг друга. Отсутствующим звеном, не позволяющим связать бизнес и образование, становятся потребители образовательных услуг — предприятия, которые заказывают обучение либо для разрешения текущих проблем, либо для формирования новых конкурентных преимуществ.

В отечественной литературе экономика ДПО рассматривается преимущественно с позиции производителя образовательных услуг (то есть учебных заведений) или с точки зрения госрегулятора. В меньшей степени учитывается мнение и интерес потребителя (обучаемого населения) и совсем недостаточно — с точки зрения работодателей, которые в конечном счете и оценивают его качество и эффективность [Диденко, 2008b, с. 86].

Научные сотрудники, вышедшие из сферы образования, имеющие опыт в образовательных учреждениях и ангажированные их интересами, зачастую демонстрируют доминирование образовательного дискурса как социального, идеологического феномена над риторикой рентабельности капитала и оборачиваемости активов, близкой бизнесу. Так, Г.В. Телегина, с одной стороны, утверждает о необходимости тесной связи образования с бизнесом и производством, об осмысленности развития кооперации и партнерства. С другой основным условием этого видит "усиление роли знания в производстве" [Телегина, 2008, с. 21]. В логической конструкции "от разных сфер бизнеса и образования к общей кооперации" даже не актуализируется возможность наличия необходимого и достаточного знания на производстве и не подвергается сомнению способность современного государственного университета его производить. Напротив, инструментальный подход, сформированный в бизнес-сообществе, подвергается жесткой критике, а рыночная идеология своеобразному переопределению со стороны гуманитарной позиции:

Взгляд на образование как на индустрию для повышения государственной конкурентоспособности и как на прибыльный вид услуги, успешно продаваемой на мировом рынке, существенно сужает и ограничивает общественные и культурные задачи образования, связанные с пониманием его как "общественного блага". На смену преобладающему пока инструменталистскому подходу должен прийти целостный гуманистический взгляд на образование, которое оказалось бы способным подготовить людей к критическому, рефлексивному отношению к самим себе и окружающей их действительности [Телегина, 2008, c. 37].

За гуманистическими, расширенными трактовками образовательной политики скрывается позиция интеллектуала, не принимающего и не рассматривающего взгляды и убеждения потребителя профессиональных образовательных услуг — бизнеса. Конструируется дискурс, отрицающий рыночную логику и присущую ей функцию оптимизации ресурсов для получения необходимого результата. В.А. Мау подчеркивает, что акцент исключительно на социальной компоненте образования (просвещение и воспитание) был присущ индустриальным обществам [Мау, 2012, с. 116]. В современном мире социальная составляющая образования тесно связана с политическими, экономическими (фискальными и инвестиционными) и технологиче- скими компонентами и не может рассматриваться в качестве доминирующего фактора. Отсюда предмет исследования — это образовательные стратегии, вырабатываемые в бизнесе, выбор и оценка образовательных услуг со стороны предприятий реального сектора. Насколько базовым остается первое высшее образование для бизнеса и как оно влияет на формирование последующих образовательных стратегий можно судить по обращению реальных предприятий к услугам учебных заведений. На материалах проведенного опроса руководителей отделов по персоналу предприятий, будут предложены подходы к оценке востребованности и адекватности задачам бизнеса разных форм образовательных услуг.

Объект исследования

Исследование спроектировано и проведено Центром экономики непрерывного образования и Центром методологии федеративных исследований РАНХиГС в мае 2013 года. Опрошено 600 российских промышленных предприятий из всех федеральных округов. Выборка строилась на основе базы предприятий "Руслана" — продукте Бюро ван Дейка2. База данных содержит информацию о компаниях России, Украины и Казахстана. На июнь 2013 года в базе имеется информация о более чем 7,7 миллионах российских компаний, по которым имеется информация с 2001 года. В базе хранятся данные о видах деятельности компаний, контакты, информация из финансовой отчетности по российским и международным стандартам, биржевые данные по публичным компаниям, а также информация о менеджменте, акционерах и дочерних компаниях.

На первом этапе отбора мы ограничились шестью отраслевыми типами предприятий, закодированных в базе данных, на наш взгляд, объединенных максимальным для российского сегмента инновационным потенциалом. По основному виду деятельности (коды NACE) отобраны следующие производства: 20 — Производство продуктов химической промышленности; 21 — Производство основных фармацевтических продуктов; 26 — Производство компьютеров, электронной и оптической продукции; 27 — Производство электрического оборудования; 29 — Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов; 62 — Компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги. Для уменьшения пустых полей в выборке (недействующие предприятия), рассматривались лишь записи, в которых имелась финансовая информация о годовом обороте компании за последние три года: 2009, 2010 и 2011 гг.

По всем отобранным компаниям из базы выгружена следующая информация: контактная информация (адрес, телефон, факс, имя и должность руководителя); годовой оборот компании, или операционный доход (тыс. руб.); операционная прибыль (тыс. руб.); численность персонала (чел.) за 2009, 2010 и 2011 годы; коды видов деятельности (ОКВЭД, NACE); форма собственности и информация, является ли компания на данный момент активной, прекратила деятельность или находится в процессе ликвидации.

После первого этапа выборка составила 37 028 компаний (апрель 2013 года). На втором — из полученного списка были отобраны компании с числом сотрудников более 20 человек; с указанным годовым оборотом более 1 млн. рублей.

После применения всех фильтров в базе осталось 4759 компаний в 8 федеральных округах РФ. Деятельность 32,1% компаний связана с компьютерным программированием, 29,5% компаний занимаются производством электрического оборудования, 18,9% — компьютеров, электронной и оптичес- кой продукции, а 12,7% — автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов. Реализованная выборка, с учетом всех видом неответов, почти полностью воспроизвела спроектированную по типам производства. Максимальное расхождение получено по производствам автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов. Большее число таких предприятий в основном компенсировалось недостижимостью компаний, оказывающих высокотехнологичные услуги (табл. 1).

В таблице 2 представлено распределение спроектированной и реализованной выборок по федеральным округам. Наибольшее отклонение в двух стадиях выборки получено по Сибирскому и Уральским федеральным округам, в которых завышены пропорции предприятий на 0,93 и 1,01 соответственно. В остальных округах реализованная выборка меньше спроектированной. Хотя полученные различия значительно меньше (предприятия почти равномерно распределились по остальной территории РФ), выделяется два федеральных округа, в которых отмечены большие расхождения: Северо-Кавказский и Центральный. Коэффициент отклонений, или разность долей федерального округа в реализованной выборке и проектируемой, отнесенная к доли проектируемой, у них, соответственно, 0,38 и 0,29 (табл. 2).

На проекте работало два колл-цент-ра, территориально расположенных в Воронеже (Институт общественного мнения "Квалитас") и Томске (Маркетинговый центр "Контекст"). Общая база была разделена на 4 сегмента по регионам: Дальневосточный ФО (время доступа с 4.00 до 12.00 по московскому времени), Сибирский ФО (время доступа с 6.00 до 14.00 по московскому времени), Уральский ФО (время доступа с 8.00 до 16.00 по московскому времени) и Центральный ФО (время доступа с 10.00 до 18.00 по московскому времени). База для колл-центров была общей. Телефоны всех федеральных округов поступали оператором двух колл-центров случайным образом в пределах указанного времени для каждого округа. Всего сделано 4583 звонков на рабочие телефоны, или охвачено 96,3% компаний из выборки. Состоялась коммуникация в 45,3% случаях, то есть на том конце взяли трубку. Не существующими номерами оказались 14,9% прозвоненных контактов — невер-

Таблица 1

Деятельность компаний, представленных в выборке

|

Тип производства в кодификаторе базы данных «Руслана» |

Проектируемая выборка |

Реализованная выборка |

Коэф, откл.* |

||

|

абс. зн. |

% |

абс. зн. |

% |

||

|

21 - Производство основных фармацевтических продуктов |

323 |

6,8 |

47 |

7,8 |

0,14 |

|

26 - Производство компьютеров, электронной и оптической продукции |

898 |

18,9 |

114 |

19,0 |

0,01 |

|

27 - Производство электрического оборудования |

1404 |

29,5 |

176 |

29,3 |

-0,01 |

|

29 — Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов |

604 |

12,7 |

93 |

15,5 |

0,22 |

|

62 - Компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги |

1530 |

32,1 |

170 |

28,3 |

-0,12 |

|

Итого |

4759 |

100,0 |

600 |

100,0 |

|

* Коэффициент отклонений рассчитывается как разность долей по каждому типу производства в реализованной выборке и проектируемой, отнесенная к доли проектируемой.

Таблица 2 Распределение выбранных компаний по федеральным округам РФ

|

Федеральный округ |

Проектируемая выборка |

Реализованная выборка |

Коэф, откл.* |

||

|

абс. зн. |

% |

абс. зн. |

% |

||

|

Дальневосточный |

59 |

1,2 |

7 |

1,2 |

0,0 |

|

Приволжский |

931 |

19,6 |

ИЗ |

18,8 |

-0,04 |

|

Северо-Западный |

525 |

11,0 |

61 |

10,2 |

-0,07 |

|

Северо-Кавказский |

63 |

1,3 |

5 |

0,8 |

-0,38 |

|

Сибирский |

379 |

8,0 |

93 |

15,5 |

0,93 |

|

Уральский |

336 |

7,1 |

86 |

14,3 |

1,01 |

|

Центральный |

2236 |

47,0 |

201 |

33,5 |

-0,29 |

|

Южный |

230 |

4,8 |

34 |

5,7 |

-0,19 |

|

Итого |

4759 |

100,0 |

600 |

100 |

|

* Коэффициент отклонений рассчитывается как разность долей федерального округа в реализованной выборке и проектируемой, отнесенная к доли проектируемой.

Таблица 3 Результаты соединения

|

Результат звонка |

абс. зн. |

% |

Валидный % |

|

Взяли трубку |

2075 |

43,6 |

45,3 |

|

Занято |

415 |

8,7 |

9,1 |

|

Нет ответа |

1406 |

29,5 |

30,7 |

|

Неверный номер |

621 |

13,0 |

13,5 |

|

Ошибка при звонке |

66 |

1,4 |

1,4 |

|

Итого |

4583 |

96,3 |

100,0 |

|

Не успели прозвонить |

176 |

3,7 |

|

|

ИТОГО |

4759 |

100,0 |

ный номер, ошибка при звонке (табл. 3).

Одним из опасений было наличие в базе большого числа неверных и несуществующих номеров из-за отсутствия актуализации базы. В спроектированной выборке таких номеров оказалось около 20% (коды: неверный номер, ошибка при звонке и неверная компания), что не угрожает общей надежности и валидности получаемых результатов (табл. 4).

Таблица 4

Уровень кооперации в телефонном разговоре

|

Результат коммуникации |

абс. зн. |

% |

|

Полное интервью |

601 |

29,0 |

|

Перезвонить |

336 |

16,2 |

|

Не обучают сотрудников |

253 |

12,2 |

|

Отказ от интервью |

575 |

27,7 |

|

Неверная компания |

310 |

14,9 |

|

Итого |

2075 |

100,0 |

Для данной выборки в соответствии со стандартами качества AAPOR можно рассчитать коэффициенты, показывающие ее результативность. Коэффициент ответов (RR3), или отношение полностью взятых интервью ко всем номерам, включенным в выборку, составил 13%. Коэффициент кооперации (COOP1), или доля опрошенных, ко всем единицам наблюдения, удовлетворяющим условиям отбора, с которыми удалось связаться по телефону, составляет 40%. Коэффициент отказов (REF3), или отношение отказавшихся от участия в опросе от всех потенциально удовлетворяющих условиям выборки единицам наблюдения, равен 40%. Коэффициент контактов (CON2), или доля телефонных номеров, по которым удалось дозвониться ко всем работающим номерам, включенным в выборку, составил 53%.

В строгом смысле построенная выборка репрезентирует лишь представленные в базе данных предприятия, на что указывают незначительные смещения по ряду признаков (например, см. табл. 1, 2). Предположив, что по значимым переменным, предприятия тех же отраслей, не вошедшие в базу данных, не отличаются от опрошенных предприятий, можно говорить о репрезентативности выводов для отобранных отраслей: (1) продуктов химической промышленности; (2) основных фармацевтических продуктов; (3) изготовление компьютеров, электронной и оптической продукции; (4) электрического оборудования; (5) автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов; (6) услуг в области компьютерного программирования и консультации. Однако мы идем дальше в своих допущениях и ведём речь в целом о промышленных предприятиях, предполагая отсутствие значимых различий в исследуемых признаках. Столь волюнтаристское с точки зрения теории статистики решение, оправдано поиском зависимостей и формулировок "смелых" гипотез, на которые и нацелено наше авантюрное предприятие. Все высказанные ниже суждения подлежат тщательной проверке на строгих (случайных) выборках. Поэтому мы надеемся, что такое решение не снижает эвристичность проведенного исследования и может подтолкнуть коллег на формирование более надежных и валидных выборочных обследований.

Актуализация потребности в образовании

Теперь непосредственно о результатах исследования. Дополнительное профессиональное образование в бизнесе остается востребованным и необходимым:

В современном обществе дополнительное профессиональное образование является ключевым элементом системы непрерывного образования. Через ДПО поддерживаются наиболее тесные обратные связи между рынком образовательных услуг и рынком труда и осуществляется адаптация результатов деятельности системы образования к потребностям рынка труда. Интенсификации этих процессов способствуют сокращение жизненного цикла экономически ценных знаний в постиндустриальной экономике информационного общества и рост межотраслевой мобильности трудовых ресурсов. В России это положение проявилось особенно заметно [Диденко, 2008b, с. 79].

Опрошенные менеджеры предпочитают отправлять персонал на обучение, нежели искать и нанимать новых сотрудников для решения текущих или перспективных задач. Так, на вопрос "Если на предприятии возникает острая необходимость в новых компетенциях, навыках или умениях, то обычно вы решаете вопрос посредством обучения прежнего персонала или наймом нового персонала?"3 75% ответили, что предпочитают обучать прежний персонал, и только 12% озабочены наймом нового, 13% опрошенных затруднились с ответом. Предпочтение в обучении имеющегося персонала перед наймом новых работников, зафиксировано в исследовании Центра экономики непрерывного образования АНХ при Правительстве РФ (2004-2006 гг.), проведенного под руководством И.Б. Гуркова. Однако в их случае, мнение об обучении персонала было не столь категоричным и, в зависимости от типа собственности, о необходимости дополнительного образования высказались от 55% до 66% опрошенных [Авраамова, Гурков, Карпухина и др., 2006, с. 45]4.

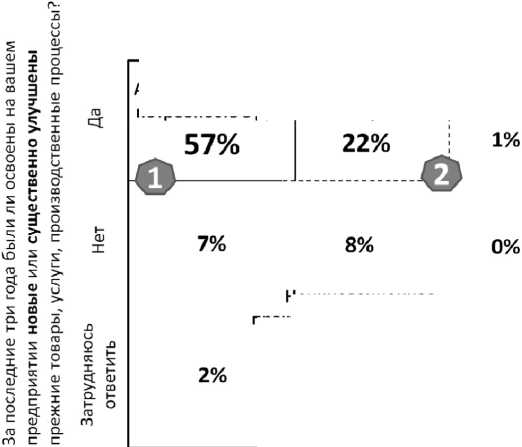

По самооценкам руководителей кадровых служб предприятий, большинству из них требуется проведение инноваций и обучение персонала. 80% опрошенных сказали, что за последние три года на предприятии освоены новые или существенно улучшены прежние товары, услуги, производственные процессы. У 66% предприятий за этот же период возникала острая необходимость в короткие сроки обучить конкретных работников. Потребность в инновациях и обучении — взаимозависимые переменные (X2=39,346 df=4 p<0,000), что давно считается общим местом в исследованиях эффективности бизнеса (см., например:[Leonard-Barton, 1992; Tsai, 2002]). Культивирование потребности в обучении способствует развитию инновативной амбидекстрии5, или равноправному участию персонала в поиске и выработке новых продуктов или бизнес-процес-сов и эксплуатации существующих [Simsek, 2009; O'Reilly, Ch.A., Tushman, 2011; Cantarello, Martini, Nosella, 2012; Lin et al., 2013; Martini et al, 2013]. Именно равное развитие этих навыков в организации способствует, по мнению экспертов, приращению капитала.

Знание рассматривается как ключевой для организации ресурс, позволяющий проводить инновации и производить новые продукты. Устанавливая партнерские отношения с другими организациями, проводя внутрикорпоративное обучение и развивая корпоративную культуру непрерывного образования, в организации формируется способность к интеграции, реконфигурации, усилению и применению образовательных ресурсов [Lin et al., 2013, p. 264].

Построим индекс актуализированной потребности в дополнительном профессиональном образовании как долю предприятий, в которых за последние три года были проведе-

Да

Нет

Актуализированная потребность в ДПО

Ориентация на готовые решения

Затрудняюсь ответить

За последние три года возникала ли задача, когда в связи с производственной необходимостью в короткие сроки нужно было обучить конкретных работников?

Рис. 2. Пространство признаков инновативности предприятия, % от опрошенных

3%

Неинновационная практика ведения бизнеса

ны инновации в бизнесе, а также осознана и реализована необходимость в обучении персонала. Среди 600 опрошенных предприятий, такой набор ответов дан 340 руководителями кадровых служб. То есть индекс актуализированной потребности в ДПО составляет 57% (рис. 2, группа 1).

Во второй группе ориентируются на готовые решения, то есть проектируя инновации не проводят обучение персонала. В третьей — вовсе пассивны по отношению к нововведениям: либо вовсе не озабочены подготовкой персонала, либо готовят его, не привязывая к решению вопросов повышения производительности труда или улучшения продуктов. Вторая группа состоит из 22% ответивших, третья — из 21%.

В качестве основного вопроса непрерывного профессионального образования Сюзанна Вебер называет решение о дизайне образовательных услуг, необходимом и достаточном для удовлетворения как индивидуальных запросов работодателя и работника, так и институциональных вызовов, связанных с отраслевыми особенностями [Weber, 2013, p. 2]. Одним из важнейших элементов такого дизайна можно считать локализацию обучения. Мы выделили три группы пространственных образовательных решений: во-первых, обучение в специализированных учебных центрах, функционирующих как самосто- ятельные бизнес структуры; во-вторых, в учебных центрах принадлежащих предприятию или холдингу, в которое оно входит; в третьих, в традиционных образовательных учреждениях (институтах и университетах), имеющих государственную аккредитацию. Г.А. Ключарев подчеркивает принципиальные различия между (1) аккредитованными государственными образовательными учреждениями и (2) корпоративными центрами или учеб-

Таблица 5

Место проведения и оценка эффективности обучения сотрудников, вопросы с возможностью множественного выбора, % по столбцу

|

Варианты ответов |

Где проводится обучение? |

Где обучение эффективно? |

||||

|

Ответы |

% от ответивших |

Ответы |

% от ответивших |

|||

|

абс. зн. |

% |

абс.зн. |

% |

|||

|

На предприятии (свой учебный центр) |

326 |

36 |

54 |

274 |

35 |

46 |

|

В специализированных учебных центрах (в бизнесе) |

411 |

46 |

69 |

327 |

42 |

55 |

|

В образовательных учреждениях (институты, университеты) |

148 |

17 |

25 |

115 |

15 |

19 |

|

Затрудняюсь ответить |

10 |

1 |

2 |

66 |

8 |

11 |

|

ИТОГО |

895 |

100 |

149 |

783 |

100 |

130 |

ными бизнес структурами. Описывая бизнес-образование, В. Мау и А. Сеферян выделяют лишь один тип бизнес-школ, встроенных в структуру классических университетов, и шесть -развивающихся в бизнес-среде: самостоятельные бизнес-школы; бизнес-школы, создаваемые корпорациями; корпоративные университеты; учебные подразделения, создаваемые консалтинговыми фирмами; тренинговые компании; внутрикорпоративные учебные центры [Мау, Сеферян, 2007, с. 50-51]. В бизнес-образовании нет привычной для российских вузов организационной структуры с ректоратом, деканатами, кафедрами; минимален состав преподавателей, а доля вузовских работников не превышает 8-10% [Ключарев, 2010, с. 86]. Соответственно, перед нами, как минимум, два принципиально разных типа организации дополнительного профессионального образования, востребованность которых и нужно оценить.

Большая часть предприятий отправляет своих сотрудников в специализированные учебные центры — 69% опрошенных указали на такое решение. Чуть больше половины предприятий имеют собственные центры для обучения сотрудников — 54%. Только 25% предприятий обращаются к программам и курсам, организованным в институтах и университетах (табл. 5).

Распространенная точка зрения о доминантной роли государства в финансировании образования [Диденко, 2008a, с. 69] в такой перспективе может быть поставлена под сомнение. Если государство и финансирует рынок образовательных услуг, то в его традиционных формах. Более того, система основного образования существенно изменилась за последние 20 лет в сторону смещения тотальности образования от средней к высшей школе, что сейчас позволяет говорить о "всеобщем высшем образовании" [Мау, 2012, с. 121]. Высшие учебные заведения вместо специализированного профессионального образования теперь предлагают ознакомление с областями возможной специализации, задают рамки дальнейшей профессиональной карьеры [Мау, Клячко, 2008, с. 105]. Специализация, конкретные навыки и умения, фактически, формируются в ходе дальнейшей работы или посредством интегрированного или связанного с производством обучения (рис. 1). Субъектом профессионального образования становится взрослый человек, с уже сформированным мировоззрением и конкретным запросами к профессорско-преподавательскому персоналу, соб- ственными критериями эффективности обучения [Авраамова, Гурков, Карпухина и др., 2006, с. 23; Беляков, Вахштайн, Галичин и др., 2007, с. 2526; Keep, 2012, p. 317]. В такой ситуации более эффективен либеральный подход к профессиональному обучению [Ball, 2012; Soudien, Apple, Slaughter, 2013], предполагающий множественность перспектив, отвечающих запросам различных заинтересованных групп и отрицающий тотальную государственную стандартизацию образовательных услуг.

Недостаточное вни

Таблица 6

Соотношение мест и оценок обучения, вопросы с возможностью множественного выбора, % по строке

|

Место обучения |

Ед. изм |

Где эффективное обучение? |

всего ответивших |

||

|

На пред-тии (свой учебный центр) |

Вспециал-ных уч. центрах(в бизнесе) |

В образ-ных уч-х (институты, университеты) |

|||

|

На предприятии (свой учебный центр) |

абс.зн. |

211 |

142 |

62 |

285 |

|

% |

74 |

50 |

22 |

||

|

В специализированных учебных центрах (в бизнесе) |

абс.зн. |

152 |

279 |

83 |

362 |

|

% |

42 |

77 |

23 |

||

|

В образовательных учреждениях (институты, университеты) |

абс.зн. |

64 |

81 |

63 |

127 |

|

% |

50 |

64 |

50 |

||

|

Всего |

абс.зн. |

269 |

324 |

114 |

525 |

мание государства к дополнительному образованию [Клячко, 2009, с. 5], в том числе, может объясняться отсутствием спроса на подобные услуги, оказываемые в традиционных аккредитованных государством образовательных учреждениях. Другими словами, неразвитость курируемого государством непрерывного профессионального образования определяется недостаточным качеством оказываемых услуг. Только в бюджетных отраслях экономики, где курсы повышения квалификации закреплены законодательно, виден устойчивый спрос на дополнительное образование, предлагаемое российскими вузами [Беляков, Вахштайн, Галичин, 2007, с. 40]. Низко оценивая качество услуг, предоставляемых институциональными игроками образовательного рынка, бизнес выбирает иные формы обучения, возможно, выходящие за рамки принятых в статистических органах критериев, отнесения деятельности к образованию:

Слабой изученности ДПО способствовало то обстоятельство, что соответствующая статистика в РФ формировалась на основе административно-институциональной отчетности, которая в новых условиях не успела адаптироваться к адекватному учёту затрат из негосударственных источников [Диденко, 2008b, с. 84].

Перспективность частного, негосударственного дополнительного образования (проводимого, например, независимыми учебными центрами, некоммерческими организациями, общественными объединениями) сейчас оценить достаточно трудно, поскольку пока не сложился рынок образовательных услуг данного вида и отсутствует необходимая законодательная база [Ключарев, 2008, с. 119].

Исходя из статистических данных, оценить российский рынок корпоративного образования, практически, невозможно. Но подобные косвенные замеры позволяют согласиться с мнением коллег о том, что корпоративные инвестиции в дополнительное профессиональное образование могут значительно превышать аналогичные государственные расходы [Ключарев, Пахомова, 2008, с. 136], что указывает на критический дисбаланс между аналитической информацией и фактическим состоянием дел в этой отрасли народного хозяйства.

Спрос на дополнительное профессиональное образование примерно соответствует и оценкам его качества. Другими словами, предприятия чаще посылают своих сотрудников в те организации и учреждения, от обучения в которых они ожидают отдачи. Эффективным называют обучение в специализированных учебных центрах 55% опрошенных, обучение на предприятии — 46% и только 19% в образовательных учреждениях (табл. 5). На фактологический вопрос о месте проведения обу- чения затруднились ответить только 2% опрошенных, оценочный вопрос привёл уже к 11% затруднений. Столь большой разрыв в 9 процентных пунктов между описанием поведения и установок, указывает на размытость значимости образовательных практик в отдельных предприятиях. Обучение не оценивается там, где оно не связано напрямую с результатом и весьма трудно сказать, где обучение наиболее эффективно. Отсутствие суждения, связанного с выбором эффективной программы указывает на низкий уровень образовательной политики на предприятии или вовсе на её отсутствие.

Наиболее скептический взгляд на качество образования демонстрируется в отношении образовательных учреждений (институтов и университетов). Если обучение на предприятии или в специализированном учебном центре оценивается выше, когда это место обучения преобладает у данного предприятия — 74% и 77% (см. главную диагональ в табл. 6), то в образовательных учреждениях они либо ниже, либо равно оценке в других местах — 50%.

Качество получаемых знаний в институтах и университетах гораздо чаще оценивается ниже, нежели в других местах (на предприятии и специализированном центре) даже в том случае, когда предприятия не отказываются от продолжения обучения в них своих сотрудников. Причем оценки не различаются по рассчитанному уровню инновативности предприятия (см. рис. 1). Образовательные учреждения оцениваются одинаково ниже среднего и теми, для кого актуализирована потребность в обучении, и теми, кто ищет готовые решения, и теми, кто вовсе не озабочен обучением.

Дополнительное профессиональное образование с точки зрения работодателя должно, в первую очередь, решать какие-то затруднения связанные с развитием бизнеса. Поэтому наиболее важным оценочным вопросом становится выяснение ситуаций, когда полученное образование в этом помогло: "За последние три года были ли на вашем предприятии ситуации, когда обучение каких-либо сотрудников помогло в реальном решении каких-то проблем, улучшило ситуацию в бизнесе?" Положительно на этот вопрос ответили в 71% предприятий, отрицательно — в 20%, и затруднились с ответом — в 9%. Показатель весьма высок и может вызывать сомнение в адекватности оценки. Респондент, демонстрируя лояльность предприятию, может существенно завышать оценки или придавать слишком большую значимость ситуации, в которой помогло обучение. Но даже при таких допущениях положительный ответ на вопрос о "помощи в реальных решениях" позволяет утверждать, как минимум, о готовности в коммуникации высоко оценивать инвестиции в образование.

Среди тех предприятий, где обучение помогло в решении возникающих проблем, оно в 54% проходило в специализированных центрах, в 40% на самих предприятиях и только в 6% в университетах и ин-ститутах6. Мы наблюдаем диверсификацию образовательного бизнеса, выделение во всех секторах экономики специализированных учебных центров, выполняющих задачи дополнительного профессионального образования. Одновременно сужается ниша классических университетов и институтов, проводящих аккредитованные государством программы переподготовки кадров, повышения квалификации или краткосрочные курсы по тем или иным проблемам. Образовательные учреждения уже потеряли значительную часть рынка, в котором реальный запрос на образование реализуется, не выходя за пределы отраслевого разделения труда7. Сегодня рынок высшего образования не только не вписывается в сферу краткосрочных, оперативных решений насущных проблем бизнеса, но и работает в "негативном контексте". Высшие учебные заведения в рамках дополнительного профессионального образования востребованы по большей части неэффективными предприятиями, попавшими в выборку. Остановимся на этом чуть подробнее.

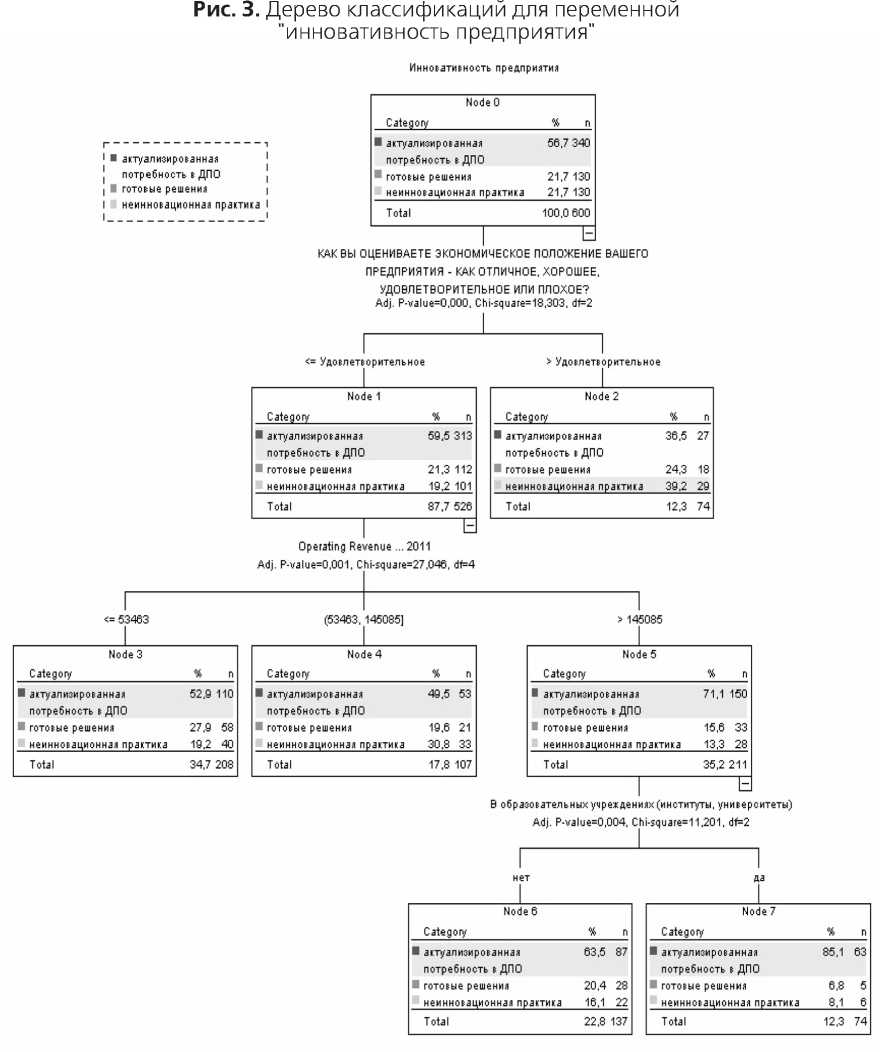

Для анализа инновативности предприятия построим модель, основанную на деревьях классификации. Зависимая переменная представлена тремя вариантами ответов: актуализированная потребность в ДПО, готовые решения и неинновационная практика (см. рис. 1). В качестве независимых переменных отобраны те, у которых значимость связи максимальна либо непосредственно для зависимой переменной, либо опосредованно через взаимодействующие независимые призна-

Таблица 7

Список тестируемых независимых переменных для включения в модель деревьев классификации "инновативности образования"

|

Независимая переменная |

Вкл. в модель |

Прямая связь с целевой переменной |

Связь в рамках модели классификации с целевой переменной |

||

|

Коэф. |

Уровень знач. |

Коэф |

Уровень знач. |

||

|

Как вы оцениваете экономическое положение вашего предприятия - как отличное, хорошее, удовлетворительное или плохое? |

да |

2^=27,062 df=8 |

0,001 |

^=18,303 df=2 |

0,000 |

|

Как вы оцениваете экономическое положение вашей отрасли - как отличное, хорошее, удовлетворительное или плохое? |

нет |

У=20,653 df=8 |

0,008 |

- |

- |

|

Обучение проходит на предприятии, в своем учебном центре (бинарная переменная)* |

нет |

^=2,257 df=2 |

0,324 |

- |

- |

|

Обучение проходит в специализированных учебных центрах, в бизнесе (бинарная переменная) |

нет |

y=2,765 df=2 |

0.251 |

- |

- |

|

Обучение проходит в образовательных учреждениях, институтах или университетах (бинарная переменная) |

да |

^=9,590 df=2 |

0,008 |

2^=11,201 df=2 |

0,004 |

|

Операционный доход за 2011 год (по статистическим данным)** |

да |

F=0,473 |

0,623 |

2^=27,046 df=4 |

0,008 |

|

Численность персонала за 2011 год (по статистическим данным) |

нет |

F= 1,028 |

0,358 |

- |

- |

* Бинарные переменные по месту обучения построены посредством перекодирования переменной со множественным выбором: "Если говорить об обучении персонала, как правило, оно проходит на предприятии (свой учебный центр), вы отправляете учиться в специализированные учебные центры (в бизнесе) или в образовательные учреждения (институты, университеты)?" (см. табл. 1). ** Количественная переменная в модели деревьев классификаций разбита на порядковую переменную, состоящую из трех групп.

ки, подобранные в ходе моделирования. Всего в модель попало три независимых переменных: оценка экономического состояния предприятия, обучение в институтах или университетах и операционный доход за 2011 год по статистической отчетности (табл. 7).

Оценка экономического положения предприятия — наиболее значимый признак для прогнозирования инновативно-сти бизнеса. Высокие оценки положения предприятия (хорошо или отлично) сопровождаются минимальным включением в инновационную деятельность, связанную с ДПО, или решением текущих задач по модернизации бизнеса и проведение для этого обучения персонала. Актуализированная потребность в ДПО составляет около 37%, против 60%, в то время как неинновационные практики — 39%, против 19% (рис. 3; node 2 и 1).

Образование и задачи модернизации рассматриваются на- шими собеседниками как ответ на возникающие проблемы бизнеса. Большинство успешных предприятий, с точки зрения их руководства, избегают текущих образовательных практик, выбирая иные, возможно более гибкие (по сравнению с доминирующими на российском рынке способами подготовки персонала) способы развития бизнеса. В. Мау и А. Сеферян предупреждают о неоднозначности связи экономических факторов с потребностью в бизнес-образо-вании [Мау, Сеферян, 2007, с. 41-42], что указывает на наличие третьей латентной переменной, стоящей за экономическими показателями и востребованностью дополнительного образования, обнаружить которую еще предстоит в последующих исследованиях.

Среди тех, кто негативно оценивает свой бизнес (удовлетворительно и ниже), предприятия различаются по операционному доходу на три группы: меньше 53 млн. руб. (node 3), от 53 до 145 млн. руб. (node 4) и более 145 млн. руб. в год (рис. 3, node 5). Максимальная актуализация потребности в ДПО про-

слеживается у более крупных по обороту предприятий — 71%. Более того, при их обращении в образовательные учреждения (node 7), достигается максимальное значение по целевой переменной — 85%. Другими словами, в сложившемся рынке образовательных услуг, актуализированная потребность в ДПО приходится на более крупные предприятия, оценивающие свое положение весьма низко, и обращающиеся за образователь- ными услугами в институты и университеты. Наряду с тем, что именно последняя группа участников образовательного рынка, реже выделяется бизнесом в качестве эффективной, можно предположить о невысокой эффективности ДПО в представлении основных заказчиков такого рода услуг.

С одной стороны, предприятия демонстрируют высокую степень вовлеченности в решение текущих проблем и проведение различных образовательных программ. С другой — дополнительное профессиональное образование, как правило, сопутствует поддержанию неэффективного бизнеса, служит своеобразной "подушкой" для смягчения негативного давления рынка. Если наиболее успешные предприятия избегают образовательных услуг, как они проводят модернизацию бизнеса и удерживают свои конкурентные преимущества? Вопрос, ответ на который, исходя из полученных данных, дать не представляется возможным.

Заключение

Дополнительное профессиональное образование востребовано российским бизнесом. Для решения текущих задач и повышение эффективности производства и сбыта продукции, руководство инновационных предприятий склонно обучать персонал, нежели искать квалифицированных специалистов на стороне.

Анализируя непрерывное профессиональное образование, российские исследователи склонны рассматривать исключительно традиционные образовательные учреждения (институты, университеты), с устоявшейся организационной структурой, развернутой системой образовательной бюрократии и правилами лицензирования и сертификации предлагаемых услуг. Поэтому делается вывод о недостаточной активности бизнеса в развитии ДПО и доминирующей роли государства в совокупном бюджете образовательных услуг, предлагаемых в РФ.

Российские инновационные предприятия редко обращаются в традиционные образовательные учреждения. Большинство предприятий предпочитают специализированные учебные центры, не связанные напрямую с индустрией высшего образования, или корпоративные структуры по обучению персонала. Эффективность обучения в аккредитованных государ- ством учреждениях по переподготовке персонала оценивается значительно ниже эффективности обучения в образовательных бизнес структурах или собственных учебных центрах. Тем самым, система среднего и высшего профессионального образования, опирающаяся на сеть учебных заведений, потеряла определяющее место в российском непрерывном образовании, перестало играть главенствующую роль в образовательных стратегиях, задавать стандарты качества образовательных услуг.

Чем успешнее и эффективнее предприятие, тем меньше вероятность обращения его руководства к образовательным услугам, предлагаемым на российском рынке. Это говорит не об отсутствии спроса к образованию со стороны отраслевых лидеров, а об иной структуре спроса, нацеленной на альтернативные формы образования, возможно, интегрированные в производство или связанные с иными подходами к образовательному процессу.

За разговорами о гуманистическом и социально-ориентированном подходе к непрерывному образованию, обсуждению человеческого капитала и необходимости развития личности работника, российские обществоведы упускают из виду основного игрока непрерывного образования — промышленные предприятия. Это приводит к фактическому конституированию непроницаемых границ между бизнесом и традиционным профессиональным образованием, преодолением которых, как правило, озабочены наименее эффективные предприятия. Скорее всего, эффективный бизнес создает собственные, отвечающие его потребностям формы производства и передачи знания, остающиеся невидимыми в оптике государственного регулирования, которой склонны доверять российские исследователи. Обнаружению и описанию действенных практик непрерывного образования должна быть подчинена исследовательская программа, что требует дальнейшего детального рассмотрения.