Актуальность социологического знания на современном этапе развития российского общества

Автор: Морев Михаил Владимирович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Круглый стол: общество и социология в современной России

Статья в выпуске: 4 (34), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются причины, которые обусловливают актуальность сведений, получаемых в ходе социологических исследований. Показана роль социологического знания как одного из ключевых факторов консолидации и развития современного российского общества.

Социологическое знание, общественное развитие, консолидация, общественное мнение, государственное управление

Короткий адрес: https://sciup.org/147109625

IDR: 147109625 | УДК: 316.42

Текст научной статьи Актуальность социологического знания на современном этапе развития российского общества

Современное российское общество стоит на пороге коренных преобразований. На наш взгляд, они затрагивают не столько экономическую, сколько культурно-нравственную, идеологическую сторону жизни. На этом этапе социологическая наука, те вопросы, которые она рассматривает, и те сведения, которые она может дать, играют особенно значимую роль. Говоря о том, что социологическое знание сегодня является одним из главных факторов развития страны, мы подразумеваем новый виток в развитии отечественной социологии, и этому есть несколько причин, о которых пойдет речь в данной статье.

Во-первых , опыт коренной ломки парадигмы развития Россия уже испытала в

1990-е гг., когда был разрушен Советский Союз. В то время у государства отсутствовала потребность в том, чтобы социологическая наука предоставляла сведения о восприятии населением действий властей, о его оценке проводимых ими реформ; не было четко сформулированного вопроса для научного сообщества. Социологические исследования, как правило, разрозненные, были зачастую подчинены маркетинговым целям. Последствия «лихих девяностых» до сих пор проявляются в развитии экономической и демографической ситуации, и во многом именно благодаря этому периоду социальное восприятие современных российских граждан, со всеми его проблемами, складывается именно

Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ справляется с проблемами? (в % от числа опрошенных)

|

Показатель |

2000 |

2005 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

Изменение 2013 г. +/- к |

|

|

2000 г. |

2012 г. |

||||||||||

|

Укрепление международных позиций России |

|||||||||||

|

Успешно |

42,3 |

47,9 |

58,4 |

55,1 |

49,5 |

49,9 |

46,2 |

43,1 |

45,6 |

+3 |

+3 |

|

Неуспешно |

30,9 |

33,8 |

24,9 |

23,7 |

30,4 |

29,3 |

33,7 |

37,9 |

36,2 |

+5 |

-2 |

|

Наведение порядка в стране |

|||||||||||

|

Успешно |

31,4 |

41,9 |

53,2 |

48,2 |

39,1 |

41,1 |

36,6 |

35,4 |

39,4 |

+8 |

+4 |

|

Неуспешно |

49,2 |

45,1 |

34,0 |

34,2 |

43,5 |

42,5 |

50,0 |

50,7 |

47,5 |

-2 |

-3 |

|

Защита демократии, укрепление свобод граждан |

|||||||||||

|

Успешно |

23,5 |

33,6 |

44,4 |

39,9 |

36,7 |

36,3 |

32,4 |

28,8 |

31,8 |

+8 |

+3 |

|

Неуспешно |

43,8 |

47,0 |

37,0 |

35,9 |

41,5 |

42,6 |

48,3 |

52,3 |

51,0 |

+7 |

-1 |

|

Подъем экономики, рост благополучия граждан |

|||||||||||

|

Успешно |

25,6 |

35,1 |

47,2 |

36,7 |

31,6 |

33,5 |

30,7 |

28,5 |

31,3 |

+6 |

+3 |

|

Неуспешно |

52,9 |

50,8 |

39,1 |

46,0 |

52,4 |

51,6 |

56,1 |

57,9 |

56,8 |

+4 |

-1 |

|

Источник: мониторинг общественного мнения ИСЭРТ РАН. |

|||||||||||

так, а не иначе. Например, современное представление о развитии российского общества в основном связывается с усилением роли государства практически во всех ключевых сферах общественной жизни: социальной, экономической, культурной и т.д. (собственно, отсюда и возникает вопрос о том, как повысить эффективность государственного управления).

Антисоциальные результаты реформ 90-х гг. и вызванное ими обнищание населения стали основой для позитивной социально-политической тенденции российского социума: общество осознает социальную бесперспективность радикальных реформ и необходимость принятия нового пути развития, учитывающего интересы большинства российских граждан [4, с. 11].

Усиление вертикали власти, на что была ориентирована политика В. Путина во все периоды его президентства, нашло широкую общественную поддержку, что являлось логичным следствием «усталости» населения от экономической нестабильности и недоверия власти. Сильная власть была востребована в начале 2000-х гг., что остается актуальным и в настоящее время. Не случайно деятельность главы государства по наведению порядка в стране и укреплению ее международных позиций всегда оценивалась выше, чем защита демократии и укрепление свобод граждан (таблица). Кроме того, по данным опросов ИСЭРТ РАН1, в 2000–2013 гг. 20–28% населения Вологодской области считало приоритетными для Президента РФ проблемами наведение порядка в стране, 26–35% – укрепление международных позиций России. Лишь 6–10% жителей региона полагали, что главу государства волнует проблема

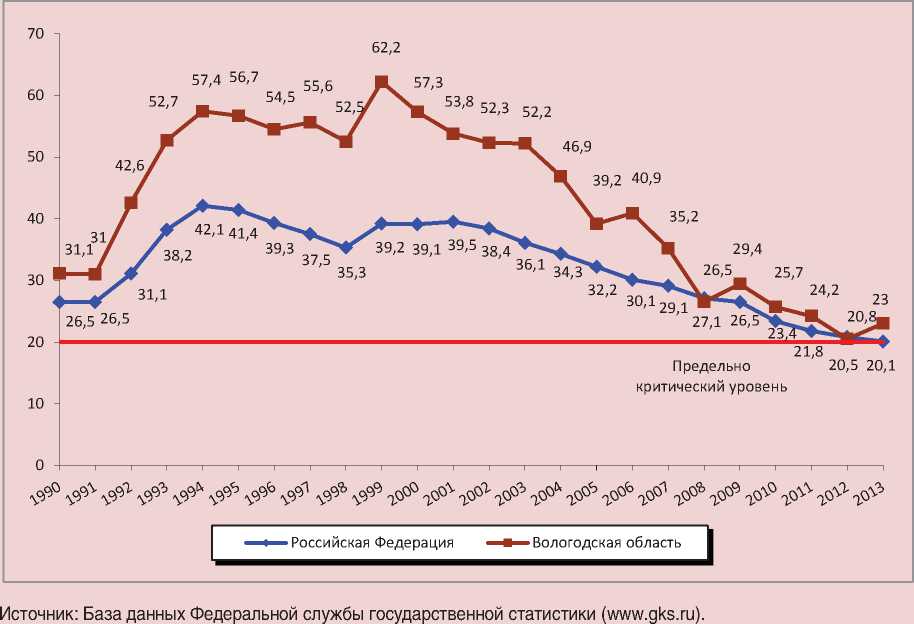

Уровень смертности от самоубийств в России и Вологодской области (на 100 тыс. нас.)

демократических прав и свобод, однако на протяжении всего исследуемого периода поддержку деятельности Президента выражало более 60% жителей области.

Важно также отметить, что развал СССР стал прежде всего проблемой психологического характера. Об этом говорит резкий рост числа социальных патологий (в том числе среди молодежи), и в первую очередь самоубийств, уровень которых до сих пор превышает рамки предельно критического показателя, установленного Всемирной организацией здравоохранения (рисунок) . Экономические последствия кризисов, нивелирующиеся гораздо быстрее, чем последствия социальной дезадаптации личности [3], имеют комплексный характер и находят свое отражение практически во всех сферах общественной жизни.

Низкий уровень доверия органам государственной власти, социальный атомизм, социальная разобщенность, аполитичность широких слоев населения, низкий уровень развития гражданского общества, инертность гражданского и политического участия – это те проблемы, которые современное российское общество «унаследовало» от периода 90-х гг. Этих проблем можно было бы избежать, если бы у россиян сохранилось ощущение того, что они могут влиять на положение дел в стране, что они имеют свой голос и этот голос будет услышан в высших эшелонах власти. Именно эту задачу должна и могла бы решить социологическая наука, если бы в этом было заинтересовано государство.

Сегодня перед социологией и властью встают во многом схожие задачи. Неоднократные заявления В. Путина о необходимости укрепления властной вертикали, призывы к социальной консолидации, поиск национальной идеи, стремление сделать более весомой роль общества в принятии управленческих решений – всё это свидетельствует о понимании властью того, что в настоящее время консолидация общества, преодоление психологического «разрыва» между населением и государством является единственной возможностью поддержания порядка в стране и сохранения доверия к действующему политическому курсу развития в целом (что особенно актуально в рамках модернизации, а также на фоне нестабильной обстановки на международной политической арене).

Во-вторых , социологическое знание, описывая взаимосвязи социальных процессов и явлений, происходящих в обществе, рассматривает субъективный фактор общественного развития, который, как отмечает Ж.Т. Тощенко, «играет существенную и все возрастающую роль среди факторов, определяющих содержание и вектор происходящих изменений во всем мире и в нашей стране» [6, с. 32].

Очевидно, что официальная статистика не дает полного представления о развитии общества. К примеру, многочисленные исследования доказывают, что макроэкономические показатели не всегда полно отражают реальную картину развития государства, высокий уровень дохода не всегда гарантирует удовлетворенность жизнью, а рост богатства не всегда сопровождается признаками возрастающего счастья [7, с. 137]. Но это общемировая практика. В России, и особенно на современном этапе общественного развития, роль «субъективного фактора» и, соответственно, социологического знания, отражающего его сущность, возрастает многократно. Этому способствуют как минимум три одновременно действующих фактора.

Первый из них – специфика русского менталитета. Как выразился Президент РФ В.В. Путин, в основе «нашего генного кода» лежат ценностные ориентиры, представ- ление о высшем моральном предназначении самого человека, какого-то высшего морального начала [5]. В последние 20–25 лет эти ценностные ориентиры не были востребованы в российском обществе: в 90-е гг. – вследствие нестабильности экономической ситуации и специфики духовно-ценностных приоритетов того времени; в 2000-е гг. – по причине стремления общества к стабилизации в широком смысле этого слова (стабилизации экономики, уровня жизни, преодоления негативных тенденций в демографической ситуации, социальной сфере и т.д.).

Однако, будучи сущностными чертами национального характера, эти особенности не могли исчезнуть, а проявлялись и на латентном уровне. В результате, как отмечает М.К. Горшков, в пореформенной России концентрировался огромный социально-психологический ресурс, выступающий основой осуществления модернизационного прорыва, в котором столь остро нуждается сегодня российский социум [2, с. 6]. Лишь в настоящее время «генный код» российского общества (возвращаясь к словам Президента) отмечается как «одно из наших главных конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире».

Осознание этого на всех уровнях власти является вторым фактором, актуализирующим востребованность социологического знания. Идеология, опирающаяся на научное знание, заслуживает положения реалистической. В противном случае она иллюзорна [8].

Третий фактор – фактор времени. В последние месяцы опросы общественного мнения фиксируют стремительный рост уровня поддержки населением деятельности главы государства. Позитивные тенденции (хотя и менее выраженные) отмечаются и в отношении других органов власти.

Однако очевидно, что общественное мнение сегодня во многом зависит от того, как развивается ситуация на Украине, какую политическую позицию занимает Президент в отношениях с Киевом, а также с США и некоторыми странами Западной Европы. Именно на этом фоне разворачиваются консолидационные процессы, отмечаемые российскими и зарубежными организациями, занимающимися изучением общественного мнения.

Другими словами, российское общество консолидируется в условиях наличия «угрозы извне», и чем больше эта угроза, чем больше в СМИ появляется информации об экономических санкциях Запада или вопиющих действиях киевских властей, тем более сплоченным становится российский социум, тем больше с его стороны поддержка официальных представителей государства, выступающих с осуждением политики Киева и с концептуальными идеями о противопоставлении западной и русской цивилизаций.

Но, на наш взгляд, ни одно государство не должно и не может строить долгосрочные планы и прогнозы, опираясь на те показатели официальной статистики и особенно те данные социологических опросов, которые имеют место в условиях ключевого воздействия факторов, не зависящих от внутренних политических решений. Консолидация российского общества под воздействием «внешнего фактора», которым на сегодня для России выступает ситуация на Украине, можно сказать, естественна и очевидна, но, как видится, это явление носит временный характер.

Для оценки действительного сближения государства и общества, а также представителей различных слоев социума необходимо анализировать ситуацию, когда государство сосредоточено на решении насущных проблем населения: повышении уровня и качества жизни, социального развития и т.д. С этой точки зрения стоит взглянуть на тенденции общественного мнения в ретроспективе. Результаты социологических опросов показывают, что оценка деятельности органов власти до «украинских событий» была не такой позитивной. На протяжении 2000-х гг., когда население ставило перед властью вопросы не об отношениях с Западом, а о повышении зарплат и пенсий, уровень одобрения ключевых государственных институтов существенно не изменялся (рост поддержки составлял не более 5% в год), а в период президентства Д.А. Медведева даже снизился (с 76 до 64% – по данным ВЦИОМ, с 73 до 52% – по данным ИСЭРТ РАН). Начало третьего президентского срока В.В. Путина сопровождалось незначительным ростом уровня одобрения, но он оказался кратковременным. Как следствие, еще совсем недавно, на протяжении всего 2013 г., уровень одобрения В. Путина составлял 54–56% по данным ИСЭРТ РАН и 60–63% по данным ВЦИОМ, причем эта цифра существенно не изменялась.

Таким образом, данные социологических исследований предупреждают о том, что после урегулирования украинского кризиса вопросы обеспечения роста уровня жизни и преодоления неравенства, а также социальной защиты и социальной справедливости вновь вернутся и государству придется находить на них адекватные и решительные ответы, поскольку запас социального терпения россиян может оказаться уже не таким прочным, как в начале и середине 2000-х гг.

Одновременное воздействие вышеперечисленных факторов – специфики социологического знания, его востребованности со стороны органов власти и необходимости действовать «на перспективу» – позволяет говорить о наличии условий, при которых социологическая наука может и должна стать ключевым звеном в посредничестве между государством и обществом и таким образом внести свой вклад в дальнейший процесс общественного развития. Как отметил в одном из своих выступлений директор ИС РАН М.К. Горшков, «мы привыкли к такой довольно мягкой формуле «социологическое сопровождение»… но я думаю, что недостаточно, надо более глубоко и серьезно смо- треть на пути этого взаимодействия. Речь идет не о сопровождении, а о реальном, содержательном включении. И не тогда, когда надо разбираться с ошибками управленческих решений, а желательно на более ранних стадиях, когда это решение только вызревает…Речь идет о «социологическом соучастии», по крайней мере мы на этом термине в последнее время настаиваем, и я думаю, что в дальнейшем его надо будет даже усилить» [1].