Актуальность тезиса "Кадры решают всё!" для современной России

Автор: Ильин Владимир Александрович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: От главного редактора

Статья в выпуске: 3 т.10, 2017 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147109963

IDR: 147109963 | УДК: 323.2 | DOI: 10.15838/esc.2017.3.51.1

Текст статьи Актуальность тезиса "Кадры решают всё!" для современной России

отношений, актуализацией новых глобальных вызовов. Мир переходит к новой экономике – экономике, основанной на знаниях и инновационных технологиях. Человеческий и интеллектуальный потенциал в ней становится решающим фактором не только развития страны, но и национальной безопасности, сохранения суверенитета.

Неизбежность вышеперечисленных тенденций не оставляет властвующим элитам времени для «раскачки». Каждое непродуманное управленческое решение становится фактором роста социальной напряженности и ослабления геополитических позиций.

В этих условиях как никогда актуален исторический опыт нашей страны, в котором было всё: от откровенного предательства властвующими элитами национальных интересов до выдающихся успехов, которые и по сей день являются предметом исторической гордости россиян.

В этом смысле особую роль в отечественной истории сыграл И.В. Сталин, его управленческий опыт и личные качества. При всей жесткости принимаемых им управленческих решений (что до сих пор вызывает среди экспертов неоднозначную оценку его роли в истории нашей страны) нельзя отрицать и успехи СССР в период его руководства. Напомним, что именно в этот период была проведена индустриализация, благодаря которой Советскому Союзу удалось в кратчайшие сроки превратиться из полуотсталой, аграрной страны в державу, которая смогла дать отпор вооруженной по последнему слову техники гитлеровской Германии. Управленческие таланты Сталина проявились и в мирное время: на взлете своего развития Советский Союз ждали годы величайших достижений в науке, экономике, освоении космоса и т.д.

В 1935 году Сталин выступил с речью1 перед выпускниками военных академий, и тогда страна впервые услышала тезис «Кадры решают всё!». Почему спустя почти 100 лет, оглядываясь на российскую действительность, мы вновь обращаемся к этому ставшему крылатым выражению? Почему многое из того, что было сказано в этой речи, можно с точностью проецировать на кадровые проблемы сегодняшнего дня?

Для ответа на этот вопрос остановимся на четырех тезисах из этого документа, которые наводят на мысль об исторических параллелях между Россией 2000-х и Советским Союзом 1930-х гг.

Речь Сталина перед выпускниками военных академий (1935 г.). Тезис 1: «Задача состояла в том, чтобы страну перевести с рельс средневековья и темноты на рельсы современной индустрии и машинизированного сельского хозяйства. Задача, как видите, серьезная и трудная. Вопрос стоял так: ЛИБО мы эту задачу разрешим в кратчайший срок и укрепим в нашей стране социализм, ЛИБО мы ее не разрешим, и тогда наша страна – слабая технически и темная в культурном отношении – растеряет свою независимость и превратится в объект игры империалистических держав».

Задачи, стоявшие перед высшим руководством Советского Союза в середине 1930-х гг., были во многом такими же, как в России в начале 2000-х. После «лихолетья» 1990-х В. Путин «принял» страну, мягко говоря, в «раздавленном» состоянии – с разрушенной экономикой, демографи-

Стариков Н.В.: «Именно предательство элиты привело к крушению нашей государственности. Причем дважды за один ХХ век: в 1917 и 1991 году. И этот страшный урок должен быть усвоен, чтобы никогда больше не повторилась русская трагедия»2.

ческим кризисом, социально-психологической дезадаптацией широких слоев населения, недоверием общества к власти и, кроме того, с «кипящим котлом» военных действий в Чечне, сопровождавшихся терактами даже в столице. По мнению многих экспертов3, период лихих 90-х был стратегически инициирован Западом для того, чтобы устранить Россию как геополитического конкурента.

Поэтому вопрос стоял именно так: либо сложившиеся в 90-е годы тенденции продолжатся и приведут к окончательной потере государственного суверенитета, либо появится человек, который своей политической волей наведет порядок в системе управления и предотвратит неминуемый кризис российской государственности.

Речь Сталина перед выпускниками военных академий (1935 г.). Тезис 2: «…Были у нас товарищи, которые испугались трудностей и стали звать партию к отступлению. Они говорили: „ Что нам ваша индустриализация и коллективизация, машины, черная металлургия, тракторы, комбайны, автомобили? Дали бы лучше побольше мануфактуры, купили бы лучше побольше сырья для производства ширпотреба и побольше бы давали населению всех тех мелочей, чем красен быт людей ” .

Конечно, мы могли бы 3 миллиарда рублей валюты, добытых путем жесточайшей экономии и истраченных на создание нашей индустрии, – мы могли бы их обратить на импорт сырья и усиление производства предметов широкого потребления. Это тоже своего рода „ план ” . Но при таком „ плане ” мы не имели бы ни металлургии, ни машиностроения, ни тракторов и автомобилей, ни авиации и танков. Мы оказались бы безоружными перед внешними врагами. Мы подорвали бы основы социализма в нашей стране. Мы оказались бы в плену у буржуазии внутренней и внешней.

Мы выбрали план наступления, оттерев назад этих товарищей как людей, которые видели кое-как только у себя под носом, но закрывали глаза на ближайшее будущее нашей страны».

Индустриализацию страны, проведенную Сталиным в первой половине XX века, можно сравнить со сменой экономической модели современной России, которая еще не осуществлена, но по оценкам многих экспертов (С.С. Губанов, С.Ю. Глазьев, В.М. Полтерович, Б.Ю. Титов, Е.В. Балац-кий, Ю.Ю. Болдырев и др.) и признанию самого Президента необходима, как важнейшее условие национальной безопасности.

Путин В.В.: «Текущая динамика, мы не раз это отмечали, показывает, что резервы и ресурсы, которые в начале двухтысячных двигали нашу экономику вперёд, не работают так, как прежде ... Необходимо одновременно обеспечить увеличение темпов роста отечественной экономики и провести структурные реформы для повышения её эффективности»4.

Однако, несмотря на многолетние разговоры о необходимости смены курса экономического развития (вкладка 1) , доминирующим фактором российской экономики по-прежнему остаются цены на нефть и газ. Это свидетельствует о том, что в современной властвующей элите, так же как и 100 лет назад, немало людей, ставящих «во главу угла» «сырье для производства ширпотреба», «закрывающих глаза на ближайшее будущее» России, говорящих о том, что ее развитие – «опасная мечта»4.

В своем ключевом тезисе Сталин сделал правильный вывод из исторического опыта различных государств. Поэтому данный тезис и сегодня является лейтмотивом для тех государств, которые активно участвуют в конкурентной борьбе на глобальном уровне.

Это в полной мере касается и России. Многие эксперты и сегодня говорят об исключительной значимости человеческого капитала, отмечая, что «основное богатство нашей страны не нефть, не золото, а человеческие ресурсы, и от того, насколько кадры будут подготовлены и будут владеть современными знаниями, зависит то, как будет двигаться экономика и каким образом мы преодолеем имеющееся

Речь Сталина перед выпускниками военных академий (1935 г.). Тезис 3: «…Изжив период голода в области техники, мы вступили в новый период… Техника без людей, овладевших техникой, мертва. Техника во главе с людьми, овладевшими техникой, может и должна дать чудеса… Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры. Надо понять, что при наших нынешних условиях „ кадры решают все ” ».

Полтерович В.М.: «Для экономического развития государству следует инициировать, прежде всего, проекты, направленные на наращивание человеческого капитала, модернизацию образования. У нас не хватает специалистов по очень многим специальностям. Основная причина – в несовершенстве программ обучения. Идущая реформа образования ориентирована на формальные показатели – сколько учится иностранцев, какова площадь на одного студента и так далее. Но самое главное ведь не это, а программы обучения. У нас они не успевают за прогрессом техники и науки» 5.

отставание в развитии»6. Об этом говорит и сам Президент: «Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России»7.

Вкладка 1

Выдержки из посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ

|

Дата |

Текст высказывания |

|

I президентский срок В.В. Путина (7 мая 2000 г. – 7 мая 2004 г.) |

|

|

8 июля 2000 г. |

Нынешний рост лишь в небольшой степени связан с обновлением экономического механизма. Во многом он является результатом благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры… С таким положением мы не можем мириться. |

|

18 апреля 2002 г. |

Я убежден: чтобы обеспечить достойный уровень жизни наших граждан, чтобы Россия оставалась весомым и полноценным членом мирового сообщества, была сильным конкурентом, наша экономика должна расти куда более быстрыми темпами…благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура уже не обеспечивает необходимых темпов развития экономики и ее конкурентоспособности… Прави-тельство зафиксировало их в своем прогнозе на ближайшие годы в интервале 3,5–4,6 процента. Столь низкая оценка возможностей России не на пользу делу. Больше того, она не предполагает активной политики. Не предусматривает мер, нацеленных на использование возможностей российской экономики. Речь прежде всего о том потенциале, который есть в предпринимательстве, в научно-технической сфере, в современных технологиях управления. |

|

II президентский срок В.В. Путина (7 мая 2004 г. – 7 мая 2008 г.) |

|

|

26 мая 2004 г. |

Сегодня – чтобы в непростых условиях глобальной конкуренции занимать ведущие позиции – мы должны расти быстрее, чем остальной мир. Должны опережать другие страны и в темпах роста, и в качестве товаров и услуг, и в уровне образования, науки, культуры. Это – вопрос нашего экономического выживания, вопрос достойного места России в изменившихся международных условиях. |

|

10 мая 2006 г. |

Напомню: как об абсолютном приоритете мы неоднократно говорили о необходимости добиваться высоких темпов экономического роста. В Послании 2003 года были впервые сформулированы задачи удвоения валового внутреннего продукта на десять лет. Нетрудно посчитать: чтобы добиться этого результата, наша экономика должна ежегодно прирастать на 7 с небольшим процентов… хотел бы подчеркнуть, что если мы не устраним некоторые проблемы, если мы не улучшим основные макроэкономические показатели и не обеспечим должного уровня экономической свободы, если не создадим равные условия конкуренции и не укрепим право собственности, то поставленные в сфере экономики задачи вряд ли удастся решить в заявленные сроки. |

Вкладка 1 (окончание)

|

Дата |

Текст высказывания |

|

III президентский срок В.В. Путина (7 мая 2012 г. – н.в.) |

|

|

12 декабря 2012 г. |

Однобокая сырьевая экономика, мы об этом неоднократно говорили, не просто уязвима для внешних шоков. Главное, она не обеспечивает развитие и востребованность человеческого потенциала, не способна дать большей части нашего народа возможность найти применение своим силам, талантам, труду, образованию, а значит, по определению порождает неравенство. И, наконец, резервы сырьевой модели исчерпаны, тогда как интересы развития России требуют ежегодного роста не менее 5–6 процентов ВВП в ближайшее десятилетие. |

|

4 декабря 2014 г. |

Мы добьёмся успеха, если сами заработаем своё благополучие и процветание, а не будем уповать на удачное стечение обстоятельств или внешнюю конъюнктуру… Качество, масштаб российской экономики должны соответствовать нашей геополитической и исторической роли. |

|

1 декабря 2016 г. |

Главные причины торможения экономики кроются, прежде всего, в наших внутренних проблемах. Прежде всего, это дефицит инвестиционных ресурсов, современных технологий, профессиональных кадров, недостаточное развитие конкуренции, изъяны делового климата…Если мы не решим базовые проблемы российской экономики, не запустим в полную силу новые факторы роста, то на годы можем зависнуть возле нулевой отметки, и, значит, нам придётся постоянно ужиматься, экономить, откладывать на потом своё развитие. Такого мы себе позволить не можем… Для выхода на новый уровень развития экономики, социальных отраслей нам нужны собственные передовые разработки и научные решения. Необходимо сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал будущего, а это цифровые, другие, так называемые сквозные технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни. Страны, которые смогут их генерировать, будут иметь долгосрочное преимущество, возможность получать громадную технологическую ренту. Те, кто этого не сделает, окажутся в зависимом, уязвимом положении. |

На протяжении всех президентских сроков в своих обращениях к Федеральному Собранию Президент регулярно говорит о неудовлетворительных темпах роста российской экономики, необходимости поиска ее новых, инновационных источников, а также повышения эффективности управления. Однако эти целевые установки остаются декларативными, поскольку созданная кадровая система не нацелена на реальное выполнение поставленных главой государства задач.

Речь Сталина перед выпускниками военных академий (1935 г.). Тезис 4: «Лозунг „ кадры решают все ” требует, чтобы наши руководители проявляли самое заботливое отношение к нашим работникам, к „ малым ” и „ большим ” , в какой бы области они ни работали, выращивали их заботливо, помогали им, когда они нуждаются в поддержке, поощряли их, когда они показывают первые успехи, выдвигали их вперед и т.д. …У нас не научились еще ценить людей, ценить работников, ценить кадры».

В предыдущем номере8 нами были приведены факты, свидетельствующие о последствиях, к которым приводит неэффективное управление, а по большому счету, просто безответственное отношение к положению дел в фундаментальной науке. «Рапортовать» о формальных показателях вместо того, чтобы «ценить и выращивать кадры» – часть системного кризиса государственного управления, причем это проявляется не только в науке, но и в других отраслях: в экономике, здравоохранении, образовании…

В середине 2016 г., то есть спустя 4 года после опубликования майских указов Президента, Правительство отрапортовало о выполнении «около 70% от общего числа поручений и 88% – от числа поручений, которые должны были быть выполнены к настоящему времени». Однако, как отмечают представители Общероссийского народного фронта, «из 162 наших заключений на доклады правительства о снятии соответствующих поручений с контроля мы подтвердили це-

Путин В.В.: «Четыре года назад в известных майских указах были обозначены цели в экономике, социальной сфере, демографии, науке и образовании, в других областях. Мы взяли на себя тогда большую ответственность перед гражданами и должны работать без ссылок сегодня на сложности и внешние ограничения. Хочу подчеркнуть: оценивать результаты проделанной работы (я уже об этом говорил, причём, по-моему, в этом зале в прошлом году) надо не по количеству снятых с контроля поручений или по объёму написанных отчётов – это у нас делать умеют, научились. Люди должны почувствовать реальные перемены к лучшему» 9.

лесообразность снятия с контроля только по 24 поручениям. Цифры именно такие: мы считаем, что 24 поручения действительно выполнены, остальные в той или иной степени не выполнены»10.

Как отмечают эксперты НИУ ВШЭ, для формальной отчетности о выполнении майских указов Президента Правительство использует 3 стратегии: изменение методологии расчетного показателя; увеличение числа ведомств, согласующих целевые показатели (что позволяет на неопределенное время увеличить срок допарламентского рассмотрения, который в настоящее время никак не регламентируется), и перекладывание ответственности за исполнение поручений на регионы11.

Возможно, это далеко не полный перечень инструментов и механизмов, при помощи которых Правительство «успешно» отчитывается о достижении стратегических ориентиров. Однако в любом случае это никак не соответствует ни национальным интересам, ни ответственности, возложенной Президентом на кабинет министров. Кадры, которые по факту не реализуют возложенную на них ответственность, продолжают оставаться на своих местах.

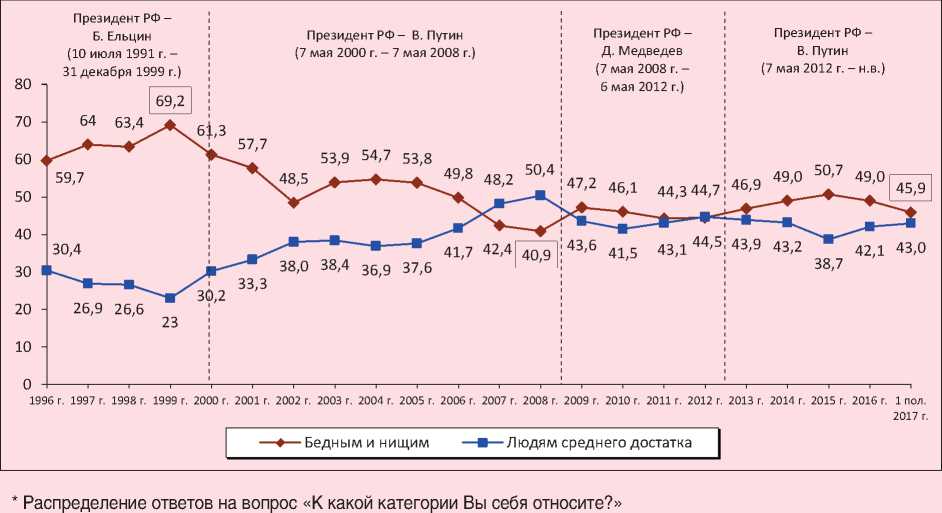

Последствия неэффективности управленческих кадров в конечном итоге отражаются на населении. Не случайно за период с 1999 по 1 половину 2017 гг. доля людей, субъективно относящих себя к категории «бедных и нищих» снизилась (с 69 до 46%). Однако можно ли сказать, что каждый второй бедный – это успешный результат почти 17-летнего государственного управления, причем экономикой страны, которая объективно является одной из наиболее богатых в плане природных ресурсов и человеческого потенциала? При этом за период с 2008 по 2016 г. доля «бедных и нищих» заметно увеличилась (на 8 п.п., с 40 до 49%; рисунок).

Таким образом, можно сказать, что в XXI веке эффективность кадров государственного управления имеет для России тройную степень актуальности: как общий тренд мирового развития при переходе к инновационной экономике; как необходимое условие сохранения суверенитета в рамках глобальной конкуренции; и, наконец, как единственно возможный вариант обеспечения достойного и справедливого уровня и качества жизни граждан.

Не случайно вопрос о том, какие кадры нужны экономике России, стал названием прошедших в мае 2017 года Абалкинских чтений.

Динамика социальной самоидентификации населения на территории Вологодской области (в % от числа опрошенных)*

Л.И. Абалкин, известный российский экономист, которого некоторые эксперты считают «первым противником» гайдаровских реформ12, – характеризуя современную систему государственного управления, отмечал ее неэффективность, подчеркивая низкий уровень стратегического мышления ее представителей и их стратегического планирования. По его словам, качество и эффективность должны стать своеобразной установкой мышления, ориентиром, определяющим направленность мысли и позволяющим оценить достигнутое. В реальной жизни выработка таких установок образует важное звено долговременной стратегии. Сама стратегия не просто прокладывает курс социально-экономического развития страны, но и вырабатывает соответствующие политические установки. И задача состоит в том, чтобы перестроить на их основе общественное сознание, превратить эти установки в повседневный стиль экономического мышления хозяйственных руководителей и широких трудящихся масс13… В наше время, в век научно-технической революции, нельзя работать эффективно, не имея ясной перспективы, не владея стратегическим мышлением и видением проблемы. Ограниченность кругозора мышления ближайшими задачами вызывает, как показывает опыт, немало негативных явлений»14.

Действительно, исторический опыт Советского Союза и современный опыт зарубежных стран так называемого «эко-

Абалкин Л.И.: «Нынешняя политика государства в области экономики и управления внутренне противоречива и недостаточно эффективна. Примеров множество. Пенсионный фонд, задуманный как источник «длинных» денег, оказался на дотации бюджета. «Монетизированные» льготы требуют для своего осуществления больше средств, чем прежде. Огромные валютные доходы не идут на стимулирование отечественного производства. При сокращении занятых в стране численность сотрудников аппарата управления выросла в два раза. Чиновники узурпировали государственную власть и сделали ее источником получения незаконных средств... Нужно стратегическое мировоззрение, отличительная черта которого - приоритет системности над нескоордини-рованной чередой единичных мер» 15.

номического чуда»16 доказывают, что в основе государственного управления должна лежать четкая, научно обоснованная стратегия и неукоснительное ее выполнение всеми звеньями управленческой иерархии. Нельзя сказать, что в России существует дефицит стратегических документов, разрабатываемых на национальном уровне.

За последние годы (с середины 2000-х) в стране было принято более 100 таких документов как общего характера17, так и регулирующих отношения в отдельных отраслях народного хозяйства: в промыш-ленности18, АПК19, социальной сфере и так далее20. Кроме того, нельзя забывать и об устных обращениях Президента к чиновникам различного уровня в ходе его выступлений с посланиями Федеральному Собранию, «прямых линий», встреч с представителями различных кругов общественности и т.д. Эти обращения, по сути, также являются стратегическими и тактическими указаниями к действию.

Однако такая множественность стратегических ориентиров с лихвой «компенсируется» их неисполнением. Отсутствие персональной ответственности чиновников за реализацию стратегических и тактических задач приводит к систематическому пересмотру прогнозных индикаторов, о чем мы уже говорили в одной из наших статей21.

Невыполнение Правительством стратегических национальных задач может являться результатом либо элементарного неумения, некомпетентности, либо созна-

Делягин М.Г.: «Как можно выработать образ будущего, когда у нас всю социальноэкономическую политику определяют либералы? Они смотрят на нас глазами Запада и относятся к России как к котлете – как к объекту потребления и ни к чему больше. То, что они определяют социально-экономическую политику, – это только одна проблема. Другая проблема в том, что вам просто не интересен образ будущего котлеты, которая лежит у вас в холодильнике. Это будущее будет очень коротким – не дальше унитаза, и вряд ли этим образом вы будете заранее делиться с котлетой… Когда образ будущего отсутствует, хочется продлить зыбкую стабильность дальше. 16 лет удавалось продлить, понимаете? И почему не удастся продлевать всю жизнь, раз так долго уже удавалось? «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» – а вот чтобы понять, почему мгновенье не удастся растянуть в вечность, нужна определенная культура мышления» 22.

тельного, продуманного решения действовать в интересах личных, сиюминутных потребностей. И в том, и в другом случае государственное управление важнейшими отраслями народного хозяйства не может считаться эффективным, если оно ориентировано исключительно на «сегодняшний день». От этого и в обществе – конечном «потребителе» национальных благ этих важнейших отраслей – развивается неуверенность в будущем: для страны, для себя, для своих семей.

Об этом наглядно свидетельствуют данные социологических опросов населения (вкладки 2 и 3) : неуверенность в будущем и пессимизм в плане экономического развития характерен сегодня не для отдельных соци ально-демогра фических категорий населения

Вкладка 2

Доля людей, сталкивающихся с проблемой неуверенности в завтрашнем дне, в различных социально-демографических группах населения (в % от числа опрошенных)*

|

Категория населения |

2007 |

2011 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

1 полугодие 2017 г. |

Изменение (+/-), 1 полугодие 2017 г. по отношению к… |

||

|

2016 |

2011 |

2007 |

||||||||

|

Пол |

||||||||||

|

Мужской |

40,1 |

60,0 |

46,3 |

46,5 |

56,8 |

57,9 |

62,3 |

+4 |

+2 |

+22 |

|

Женский |

48,5 |

62,8 |

51,7 |

49,6 |

53,1 |

62,6 |

60,0 |

-3 |

-3 |

+12 |

|

Возраст |

||||||||||

|

До 30 лет |

35,1 |

47,3 |

41,1 |

40,6 |

47,1 |

52,5 |

58,9 |

+6 |

+12 |

+24 |

|

30-55 лет |

44,7 |

63,9 |

47,9 |

47,6 |

54,4 |

59,7 |

59,9 |

0 |

-4 |

+15 |

|

Старше 55 лет |

53,1 |

69,7 |

58,8 |

54,2 |

59,9 |

66,2 |

63,7 |

-3 |

-6 |

+11 |

|

Образование |

||||||||||

|

Среднее и н/среднее |

41,2 |

66,5 |

53,6 |

55,2 |

63,6 |

60,5 |

68,3 |

+8 |

+2 |

+27 |

|

Среднее специальное |

47,6 |

64,2 |

49,6 |

49,4 |

50,8 |

64,4 |

59,6 |

-5 |

-5 |

+12 |

|

Высшее и н/высшее |

45,4 |

54,2 |

44,2 |

40,0 |

49,2 |

56,3 |

54,7 |

-2 |

+1 |

+9 |

|

Доходные группы |

||||||||||

|

20% наименее обеспеченных |

44,6 |

69,7 |

66,2 |

59,8 |

64,3 |

60,5 |

64,6 |

+4 |

-5 |

+20 |

|

60% среднеобеспеченных |

47,7 |

63,3 |

50,1 |

48,0 |

57,6 |

59,6 |

60,7 |

+1 |

-3 |

+13 |

|

20% наиболее обеспеченных |

39,2 |

50,0 |

35,3 |

29,5 |

39,4 |

59,3 |

57,8 |

-2 |

+8 |

+19 |

|

Территории |

||||||||||

|

Вологда |

52,6 |

61,2 |

35,3 |

37,7 |

45,3 |

63,8 |

56,5 |

-7 |

-5 |

+4 |

|

Череповец |

52,3 |

54,0 |

45,8 |

41,3 |

49,0 |

65,2 |

58,8 |

-6 |

+5 |

+7 |

|

Районы |

37,5 |

65,5 |

57,9 |

57,7 |

63,0 |

55,9 |

64,8 |

+9 |

-1 |

+27 |

|

Область |

44,7 |

61,5 |

49,3 |

48,2 |

54,7 |

60,5 |

61,0 |

+1 |

-1 |

+16 |

|

* Вопрос задается один раз год, в феврале. Данные мониторинга общественного мнения, проводимого ИСЭРТ РАН на территории Вологодской области. |

||||||||||

За период с 2007 по первое полугодие 2017 г. доля тех, кто сталкивается с проблемой неуверенности в завтрашнем дне, увеличилась во всех социально-демографических категориях населения (на 4–27 п.п.).

Особенно тревожной выглядит тенденция увеличения доли неуверенных в своем будущем среди представителей молодого поколения (люди в возрасте до 30 лет). В этой группе в 2007 г. доля неуверенных в будущем составляла 35%, в 2011 г. – 47%, в 2016 г. – 53%, в первом полугодии 2017 г. – 59%.

Следует также отметить, что во всех группах доля сомневающихся в завтрашнем дне остается очень значительной (55–68%).

Вкладка 3

Динамика индекса потребительских настроений в различных социально-демографических группах населения* (в пунктах)

|

Категория населения |

2007 |

2011 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

1 полугодие 2017 г. |

Изменение (+/-), 1 полугодие 2017 г. по отношению к… |

||

|

2016 |

2011 |

2007 |

||||||||

|

Пол |

||||||||||

|

Мужской |

107,8 |

90,3 |

91,0 |

87,6 |

76,8 |

78,7 |

82,8 |

+4 |

-8 |

-25 |

|

Женский |

104,4 |

89,1 |

89,8 |

87,6 |

77,3 |

76,9 |

82,0 |

+5 |

-7 |

-22 |

|

Возраст |

||||||||||

|

До 30 лет |

115,2 |

95,0 |

94,5 |

93,0 |

82,9 |

83,7 |

85,9 |

+2 |

-9 |

-29 |

|

30-55 лет |

107,1 |

89,1 |

91,4 |

87,5 |

75,2 |

76,8 |

83,5 |

+7 |

-6 |

-24 |

|

Старше 55 лет |

95,7 |

86,0 |

85,6 |

84,2 |

76,0 |

75,4 |

79,0 |

+4 |

-7 |

-17 |

|

Образование |

||||||||||

|

Среднее и н/среднее |

100,2 |

85,6 |

83,4 |

80,5 |

73,6 |

74,7 |

76,8 |

+2 |

-9 |

-23 |

|

Среднее специальное |

105,9 |

87,9 |

88,7 |

86,9 |

76,9 |

78,4 |

83,7 |

+5 |

-4 |

-22 |

|

Высшее и н/высшее |

113,1 |

95,5 |

99,2 |

96,3 |

81,1 |

80,2 |

86,9 |

+7 |

-9 |

-26 |

|

Доходные группы |

||||||||||

|

20% наименее обеспеченных |

88,2 |

74,8 |

71,2 |

69,8 |

62,5 |

64,8 |

70,4 |

+6 |

-4 |

-18 |

|

60% среднеобеспеченных |

105,5 |

89,0 |

90,8 |

87,0 |

77,0 |

76,7 |

81,4 |

+5 |

-8 |

-24 |

|

20% наиболее обеспеченных |

124,7 |

105,3 |

108,9 |

107,5 |

91,0 |

91,5 |

94,8 |

+3 |

-11 |

-30 |

|

Территории |

||||||||||

|

Вологда |

104,2 |

90,9 |

92,3 |

90,8 |

75,9 |

77,1 |

80,8 |

+4 |

-10 |

-23 |

|

Череповец |

114,9 |

98,9 |

97,7 |

95,3 |

83,3 |

78,4 |

84,2 |

+6 |

-15 |

-31 |

|

Районы |

102,3 |

84,4 |

85,3 |

81,7 |

74,2 |

77,5 |

82,3 |

+5 |

-2 |

-20 |

|

Область |

105,9 |

89,6 |

90,3 |

87,6 |

77,1 |

77,7 |

82,4 |

+5 |

-7 |

-24 |

|

* Данные мониторинга общественного мнения, проводимого ИСЭРТ РАН на территории Вологодской области . |

||||||||||

По итогам опросов, проведенных в первом полугодии 2017 г. во всех социальных слоях, индекс потребительских настроений (ИПН) составляет менее 100 пунктов, что, согласно методике23, означает преобладание среди населения пессимистических прогнозных ожиданий относительно перспектив развития экономики и собственного материального положения. Следует также отметить, что в краткосрочной динамике колебания индекса незначительны (2–7 пунктов), в то время как в долгосрочной ретроспективе отмечается существенное снижение ИПН (на 20–30 пунктов).

(например, для людей с низким уровнем доходов или пенсионеров), а для всех социальных слоев российского общества. Другими словами, это долговременный, многолетний и комплексный тренд психологической трансформации, охватывающий всё большее количество людей, в том числе жителей городов, представителей высокодоходных групп, людей с высшим образованием, молодежь. Причина его – отсутствие стратегического мышления у властвующих элит и соответственно выстроенная неэффективная система государственного управления.

С отсутствием стратегического мышления связаны многочисленные злоупотребления чиновников должностным положением в угоду своим личным интересам и крайний непрофессионализм в реформировании научно-образовательной сферы – главного «поставщика» высококвалифицированных кадров, являющихся фундаментом успешного экономического развития. Как отмечают эксперты, «главный источник проблемы – недостаточная квалификация тех, кто отвечает за реформирование науки… Наши чиновники не владеют элементарной техникой проведения институциональных реформ. И одна из главных ошибок, которую они делают и повторяют от реформы к реформе, – использование так называемого метода шоковой терапии. Так, проект закона от 28 июня 2013 года (о реформировании госакадемий) – типичная шоковая терапия. Цели этого закона не имели ничего общего с целями повышения уровня науки в России. Что мы получили, всем известно. Компромисс, который мы сейчас имеем, достигается в отчаянной борьбе, а не в процессе проектирования. Это ведет к колоссальным издержкам»24.

Российское законодательство выстроено так, что крупнейшим госкорпорациям удается избегать налоговых отчислений, употребляя выгоду от использования национальных ресурсов, как правило, в частных интересах. Так, за последние 10 лет (с 2006 по 2016) налоговая нагрузка на 10 крупнейших госкорпораций России сократилась в 2 раза (с 8 до 4%). И это при том, что в среднем практически за аналогичный период (с 2008 по 2016) доля дивидендов, поступивших от госкорпораций в федеральный бюджет, составляла менее 2% (табл. 1).

При этом госкорпорации продолжают «обходить» носящее подзаконный характер Постановление Правительства, обязывающее их направлять на дивиденды 50% чистой прибыли. Так, Совет директоров «Газпрома» по итогам 2016 г. рекомендовал использовать на дивиденды 190,3 млрд. руб. (20% чистой прибыли по МСФО), Совет директоров «Роснефти» – 63,4 млрд. руб. (31,5% от прибыли по МСФО). Таким образом, в совокупности государственный бюджет недополучил от крупнейших госкорпораций более 300 млрд. руб. (285 млрд. от «Газпрома» и 37 млрд. от «Роснефти»; табл. 2 ).

Таблица 1. Динамика доли дивидендов, поступивших от госкорпораций в федеральный бюджет в 2008–2016 гг.

|

Показатели |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

Всего за 2008–2016 |

|

Дивиденды, млрд. руб. |

53,2 |

10,1 |

45,2 |

79,4 |

212,6 |

134,8 |

220,2 |

259,8 |

919,0 |

1934,3 |

|

К доходам бюджета, % |

0,6 |

0,1 |

0,5 |

0,7 |

1,7 |

1,0 |

1,5 |

1,9 |

6,8 |

1,9 |

24 Полтерович В.М. Реформаторам науки недостает квалификации // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2015. – № 3. – C. 28-31.

Таблица 2. Налоговая нагрузка по налогу на прибыль* крупнейших компаний РФ

|

Компания |

2006 |

2011 |

2016 |

|||

|

Млрд. руб. |

К выручке, % |

Млрд. руб. |

К выручке, % |

Млрд. руб. |

К выручке, % |

|

|

Татнефть |

13,7 |

3,4 |

19,3 |

3,1 |

34,8 |

6,0 |

|

НЛМК |

19,2 |

11,7 |

12,4 |

3,6 |

15,5 |

3,0 |

|

Сбербанк |

26,2 |

7,1 |

79,8 |

8,0 |

135,6 |

4,8 |

|

ММК |

12,7 |

7,3 |

0 |

0 |

15,2 |

4,1 |

|

Транснефть |

26,0 |

12,8 |

44,3 |

6,6 |

68,5 |

8,1 |

|

Газпром |

211,2 |

8,5 |

326,3 |

6,5 |

288,0 |

4,7 |

|

Роснефть |

125,4 |

10,0 |

90,0 |

3,3 |

116,0 |

2,3 |

|

Газпромнефть |

32,4 |

5,9 |

40,0 |

3,9 |

49,8 |

3,2 |

|

Северсталь |

17,3 |

5,1 |

13,5 |

2,9 |

6,8 |

1,7 |

|

Лукойл |

75,4 |

4,1 |

96,8 |

2,5 |

64,9 |

1,2 |

|

В среднем по 10 крупнейшим компаниям |

56,0 |

7,6 |

72,2 |

4,0 |

79,5 |

3,9 |

* В целях сопоставимости налоговая нагрузка рассчитана только в отношении налога на прибыль. Источники: данные финансовой отчётности компаний; расчёты ИСЭРТ РАН.

Таблица 3. Некоторые показатели Следственного комитета по Республике Коми и Приморскому краю

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 1 кв. 2017 г. Итого за период 2014 г. – 1 кв. 2017 г. Республика Коми Расследовано: получение взяток (ст. 290 УК РФ) 88 45 61 21 215 Расследовано: дача взяток (ст. 291 УК РФ) 31 29 15 9 84 Всего окончено коррупционных дел 97 84 85 26 292 Арестовано подозреваемых по коррупционным делам 124 108 113 36 381 Приморский край Возбуждено коррупционных уголовных дел 582 296 288 79 1245 Направлено в суд коррупционных дел 134 162 256 71 623 Количество обвиняемых в УД напр. в суд. 144 189 177 90 600 Источник: Антикоррупционный каток [Электронный ресурс] // Журнал «Эксперт». – 2017. – 8 мая. – Режим доступа: http://expert. ru/expert/2017/16/antikorruptsionnyij-katok/ Источник данных для справки: база данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

Вновь и вновь открывающиеся факты коррупции сопровождаются тем, что «постепенно, но верно растет статус задержанных за взяточничество чиновников. Если несколько лет назад у нас ловили в основном врачей при получении коробки конфет или сотрудников военкомата с конвертами, то сейчас вплотную взялись за самый высокий эшелон власти»25.

При этом важно отметить, что количество арестованных по обвинению в коррупции в различных регионах России на самом деле исчисляется сотнями человек (табл. 3) . Это означает не только то, что борьба с коррупцией идет эффективно и выстроена на системном уровне, но и то, что коррупция глубоко проникла в ряды «власть держащих», а это не происходит «за один день».

Фадеев В.А.: «Уголовные дела больших чиновников на виду, о них сообщают федеральные СМИ. Но есть тысячи не таких громких дел. Например, знаменитое дело главы Республики Коми Гайзера. В сентябре 2015 г. он арестован и обвинен в организации преступного сообщества. Вместе с ним было арестовано еще 14 человек, практически вся верхушка республики. Об этом деле все знают. Оно на виду. А вот о других антикоррупционных делах в Коми за пределами республики мало кто знает: в том же 2015-м году всего по таким делам было арестовано 108 человек, в прошлом году – 113, за 1 квартал этого года арестовано уже 36 человек. А ведь это очень небольшой по населению регион…»26

Сотни чиновников, уличенных в нарушениях закона, – это прежде всего показатель моральной деградации правящих элит по всей вертикали власти: федеральной, региональной, муниципальной. Каждый из них проходил государственную подготовку. И каждого из них кто-то рекомендовал, продвигал, считал достойным занять управленческую должность… То есть организационно система их подготовки выстроена, но без персональной ответственности чиновников не только за выполнение своих непосредственных управленческих функций, но и за моральное состояние кадров во всех звеньях системы управления, она не может являться эффективной, а по сути – работает против национальных интересов России.

На деле мы имеем то, что имеем. Отсутствуют четкие критерии нравственности и ответственности перед страной и ее гражданами. В элитах господствует ощущение безнаказанности, и остается лишь надеяться на то, чтобы оно было искоренено не только системными и решительными действиями силовых структур, но и законодательными инициативами Президента, усилиями гражданского общества, Счетной палаты и многих других институтов. Это задача №1, требующая системного решения и комплексного подхода.

Весьма показательным стал прошедший в мае 2017 г. Санкт-Петербургский Международный экономический форум (ПМЭФ–2017), на котором «самое представительное заседание стало шокирующим манифестом финансово-экономической бюрократии РФ. Во время полуторачасового обсуждения перспектив страны ни один из этих бюрократов ни разу не вспомнил об интересах населения, о падении доходов, о сокращении внутреннего рынка или о стагнации пенсионной системы. Речи министров Максима Орешкина, Антона Силуанова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной фактически доказывали, что благополучие граждан не является для этих чиновников сколько-нибудь важным критерием»272.

Таким образом, проблемы в системе государственного управления негативно сказываются на реализации национальных интересов. Это касается всех слоев российского общества и, в том числе, отражается на научно-образовательном потенциале нашей страны – ключевом ресурсе современной экономики.

Подобные проблемы возникают в том случае, когда у Правительства РФ, возглавляемого Д.А. Медведевым, нет понимания того, какое государство мы строим. И никто перед ним эту задачу не ставил и не ставит.

Стариков Н.В.: «Представьте себе Конституцию независимого государства, в котором записано, что международные договоры и акты имеют приоритет над внутренним законодательством. Это как? То есть там кто-то что-то решил и мы должны у себя это делать? Почему? Потому что это написано в Конституции.

В другом месте есть противоречие: написано, что Конституция является высшим документом, который действует на территории России. Так все-таки Конституция выше или акты, подписанные каким-нибудь Европарламентом?

Второй вопрос – запрет на государственную идеологию. Что такое идеология? Это цель. В Конституции официальный запрет: цели нет. Соответственно для чего существует наше государство? В Конституции нигде этого не написано. Отсюда очень большое количество проблем: и алкоголизм, и чувство потерянности... Потому что у нашего народа, у целой цивилизации отсутствует цель, причем это прямо записано в Конституции» 28.

По большому счету, этого понимания нет и в Конституции, которую «писали под Ельцина, под будущую приватизацию, под будущий развал России»29. Соответственно невозможно говорить о стратегическом мышлении и представлении о будущем, что и приводит к многочисленным порокам системы управления.

При этом, согласно 135 статье Конституции, для её изменения необходимо принять федеральный закон о созыве Конституционного Собрания. «С 1993 года этого закона нет, хотя за последнее время было два случая, когда в Конституцию вносились изменения: это увеличение президентского срока и вхождение в состав России Крыма и Севастополя. Для таких изменений достаточно было определенной процедуры голосования в обеих палатах парламента…К тому же, немаловажно отметить тот простой факт, что за всё это время вопрос Конституционного Собрания был выведен из обсуждения в общем гражданском поле. Средства массовой информации и политики готовы обсуждать любые вопросы, кроме этого»31.

Стариков Н.В.: «Нас волнует вопрос: почему за 23 (!) года с момента принятия Конституции, до сих пор не был разработан и принят рабочий вариант наиважней-шего федерального конституционного закона? Текст самой Конституции был составлен и принят в считанные месяцы. Закон о Конституционном Собрании не принят до сих пор. У нас внезапно закончились грамотные юристы и специалисты по конституционному праву? Или вопрос в политической воле? Скорее всего – последнее…»30

Как отмечают эксперты, «мир находится в почти полной неопределенности, а отсутствие стратегии в таких условиях – это тактический выигрыш. Потому что вы в любой момент можете пойти в любую сторону, вы абсолютно адаптивны. Но эта адаптивность – ловушка: в тактическом плане она выигрыш, а в стратегическом плане – абсолютный проигрыш, потому что вы не то что не знаете, куда плывете, а искренне не хотите знать этого. Жить по принципу «кривая выведет» могут Гаити

Башкатова А.: «Президент выслушал [в ходе «прямой линии»] жалобы и дал понять, что Кремль и словом и делом на стороне простых людей... И хоть Путин об этом не сказал прямо, можно предположить, что он готовится выступить в роли того единственного человека, который будет решать накопившиеся проблемы в течение следующих шести лет. Президент предстал перед слушателями и зрителями как последняя надежда на справедливое решение внутриэ-кономических проблем. Царь хороший, это бояре плохие – вот один из главных мотивов его выступления… В Кремле подводят население к мысли, что с грузом всех этих нерешенных проблем президенту нельзя оставлять страну новому преемнику. О выдвижении на очередной президентский срок Путин вчера прямо не заявил. Но вчерашняя «Прямая линия» в очередной раз продемонстрировала электорату, что пока только Путин способен решить все болезненные проблемы населения в ближайшие шесть лет» 32.

или Литва, но не такая большая и внутренне разнородная страна, как Россия»33.

В связи с этим следует отметить исключительную актуальность для сегодняшнего дня нашего советского опыта управления, когда «Кадры решают всё!» было не пустыми словами, а реально выполнявшейся целевой установкой. Без моральной и должностной ответственности правительственных кадров перед обществом и перед Президентом невозможно выполнить задачи, поставленные главой государства. Последние 17 лет – яркое тому доказательство.

Не случайно по итогам состоявшейся в июне 2017 г. «прямой линии» с В. Путиным его пресс-секретарь Д. Песков отметил, что традиционно много на «прямую линию» приходит вопросов, связанных с «житейскими историями, в которых люди просят президента о помощи». Это по-прежнему те вопросы, которые могут и должны решать местные власти. «По-прежнему, к сожалению, люди зачастую говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов» 34. И мы вынуждены уже не в первый раз констатировать: «Неизменный характер вопросов населения, задаваемых Президенту в ходе ежегодных «прямых линий» (о состоянии дорог, тарифах ЖКХ, административных барьерах для бизнеса, невозможности «достучаться» до чиновников и т.д.), говорит о том, что насущные проблемы людей неэффективно решаются компетентными органами: жители самых разных регионов России вынуждены обращаться непосредственно к главе государства с жалобами на нижестоящие инстанции управленческой системы» 3529.

Именно к «компетентным органам», а не к Президенту люди предъявляют претензии, поэтому эксперты всё чаще отмечают, что формат «прямой линии» с главой государства «не устарел», но превращается «в ритуал»; что она нужна только «для тех людей, кто ее организовывает»36.

И подтверждается это снижением количества вопросов, адресуемых В. Путину3731: в 2015 г. – 3,25 млн., 2016 г. – 2,83 млн.; 2017 г. – 2,6 млн. Несмотря на то, что в дополнение к традиционным каналам связи в 2017 г. у населения появились новые возможности задать вопрос Президенту38.

Стойкое ощущение социальной несправедливости, сложившееся в российском обществе, создает угрозу того, что Россия может «наступить на те же грабли», которыми ее «ударило» 100 и 25 лет назад. Поскольку вся мировая эволюция идет к тому, что страна должна овладевать новыми знаниями и технологиями, выжить и сохранить свой суверенитет в ближайшем будущем сможет только тот, кто следует этому принципу. Пока власть не осознает это и будет «латать дыры», смотря на положение дел в стране «в статике», а не «в динамике», будущее России по-прежнему будет находиться под угрозой.

И если так будет продолжаться дальше, нельзя исключать самые пессимистические прогнозы экспертов: «…Поскольку отчетливо диагностируется так называемый «Проект АнтиРоссия», ставящий целью геополитическое уничтожение России, то и прогнозирование сценариев развития страны становится более определенным. Никаких существенных изменений в ли-

Абалкин Л.И.: «Соотношение тактики и стратегии можно трансформировать как соотношение статики и динамики, к которым применяют совершенно разные подходы: статика – это проблема дележа. Между центром и регионами, между национальной обороной и здравоохранением, между наукой и экологией и т.д. Только делить. И если кому-то достается больше, то только за счет того, что кому-то – меньше. То есть из всех правил арифметики мы используем только два – отнять и разделить. Как только мы переходим на стратегию, на динамические решения проблем, то, в принципе, возможны решения, когда больше получают все. Не за счет друг друга, а за счет наращивания материальных объемов, повышения эффективности, ресурсосбережения» 39.

беральной модели страны на протяжении многих лет, и даже кризисных 2014– 2015 гг., не произошло. Приверженность либеральной модели только подтверждается. Соответственно, деградационные процессы, переходящие в кризисные, также обретают форму устойчивого типа процессов. Кадровая политика – предельно консервативна. Система рефлексии в управлении практически подавлена, управляющий центр оказался в построенной им самим ловушке недостоверной информации. Система исходных ценностей и целей, по-видимому, окончательно выдавила из своих перечней интересы страны в целом, большинства населения, устойчивости развития, позиционирования страны в мире, успешности в классическом наборе целей развития страны…Таким образом, стал более определенным новейший исторический процесс, в который погружена Россия. Исходя из его качественного видения, неудивительными становятся наиболее вероятные по данным исследования консервативные варианты. Это сценарий пролонгации либеральной модели, сценарий балансирования на пороге устойчивости развития…»40

Сбудутся ли эти пессимистические прогнозы экспертов или России удастся в полной мере реализовать все свои преимущества в конкурентной борьбе – первоочередной вопрос сегодняшней повестки дня, и ключевым условием для его успешного решения является политическая воля Президента – главного ответственного за эффективность кадров в системе государственного управления.

40 Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. и др. Россию ждет революция? Вопросы перехода к постлиберальной модели России (алгоритм и сценарии). – М.: Наука и политика, 2016. – С. 669-670.

Приложение

«Кадры решают все!».

Речь Сталина перед выпускниками военных академий 4 мая 1935 года

Товарищи!

Нельзя отрицать, что за последнее время мы имели большие успехи как в области строительства, так и в области управления. В связи с этим слишком много говорят у нас о заслугах руководителей, о заслугах вождей. Им приписывают все, почти все наши достижения. Это, конечно, неверно и неправильно. Дело не только в вождях. Но не об этом я хотел бы говорить сегодня. Я хотел бы сказать несколько слов о кадрах, о наших кадрах вообще и в частности о кадрах нашей Красной Армии.

Вы знаете, что мы получили в наследство от старого времени отсталую технически и полунищую, разоренную страну. Разоренная четырьмя годами империалистической войны, повторно разоренная тремя годами гражданской войны, страна с полуграмотным населением, с низкой техникой, с отдельными оазисами промышленности, тонувшими среди моря мельчайших крестьянских хозяйств, – вот какую страну получили мы в наследство от прошлого.

Задача состояла в том, чтобы эту страну перевести с рельс средневековья и темноты на рельсы современной индустрии и машинизированного сельского хозяйства. Задача, как видите, серьезная и трудная. Вопрос стоял так: ЛИБО мы эту задачу разрешим в кратчайший срок и укрепим в нашей стране социализм, ЛИБО мы ее не разрешим, и тогда наша страна – слабая технически и темная в культурном отношении – растеряет свою независимость и превратится в объект игры империалистических держав.

Наша страна переживала тогда период жесточайшего голода в области техники. Не хватало машин для индустрии. Не было машин для сельского хозяйства. Не было машин для транспорта. Не было той элементарной технической базы, без чего немыслимо индустриальное преобразование страны. Были только отдельные пред- посылки для создания такой базы. Надо было создать первоклассную индустрию. Надо было направить эту индустрию на то, чтобы она была способна реорганизовать технически не только промышленность, но и сельское хозяйство, но и наш железнодорожный транспорт. А для этого надо было пойти на жертвы и навести во всем жесточайшую экономию, надо было экономить и на питании, и на школах, и на мануфактуре, чтобы накопить необходимые средства для создания индустрии. Другого пути для изживания голода в области техники не было. Так учил нас Ленин, и мы шли в этом деле по стопам Ленина.

Понятно, что в таком большом и трудном деле нельзя было ждать сплошных и быстрых успехов. В таком деле успехи могут обозначиться лишь спустя несколько лет. Необходимо было поэтому вооружиться крепкими нервами, большевистской выдержкой и упорным терпением, чтобы преодолеть первые неудачи и неуклонно идти вперед к великой цели, не допуская колебаний и неуверенности в своих рядах.

Вы знаете, что мы вели это дело таким именно образом. Но не у всех наших товарищей хватило нервов, терпенья и выдержки. Среди наших товарищей нашлись люди, которые после первых же затруднений стали звать к отступлению. Говорят, что «кто старое помянет, тому глаз вон». Это, конечно, верно. Но у человека имеется память, и невольно вспоминаешь о прошлом при подведении итогов нашей работы. Так вот, были у нас товарищи, которые испугались трудностей и стали звать партию к отступлению. Они говорили: «Что нам ваша индустриализация и коллективизация, машины, черная металлургия, тракторы, комбайны, автомобили? Дали бы лучше побольше мануфактуры, купили бы лучше побольше сырья для производства ширпотреба и побольше бы давали населению всех тех мелочей, чем красен быт людей. Создание индустрии при нашей отсталости, да еще первоклассной индустрии – опасная мечта».

Конечно, мы могли бы 3 миллиарда рублей валюты, добытых путем жесточайшей экономии и истраченных на создание нашей индустрии, – мы могли бы их обратить на импорт сырья и усиление производства предметов широкого потребления. Это тоже своего рода «план». Но при таком «плане» мы не имели бы ни металлургии, ни машиностроения, ни тракторов и автомобилей, ни авиации и танков. Мы оказались бы безоружными перед внешними врагами. Мы подорвали бы основы социализма в нашей стране. Мы оказались бы в плену у буржуазии внутренней и внешней.

Очевидно, надо было выбирать между двумя планами: между планом отступления, который вел и не мог не вести к поражению социализма, и планом наступления, который вел и, как знаете, уже привел к победе социализма в нашей стране.

Мы выбрали план наступления и пошли вперед по ленинскому пути, оттерев назад этих товарищей как людей, которые видели кое-как только у себя под носом, но закрывали глаза на ближайшее будущее нашей страны, на будущее социализма в нашей стране.

Но эти товарищи не всегда ограничивались критикой и пассивным сопротивлением. Они угрожали нам поднятием восстания в партии против Центрального Комитета. Более того: они угрожали кое-кому из нас пулями. Видимо, они рассчитывали запугать нас и заставить нас свернуть с ленинского пути. Эти люди, очевидно, забыли, что мы, большевики, – люди особого покроя. Они забыли, что большевиков не запугаешь ни трудностями, ни угрозами. Они забыли, что нас ковал великий Ленин, наш вождь, наш учитель, наш отец, который не знал и не признавал страха в борьбе. Они забыли, что чем сильнее беснуются враги и чем больше впадают в истерику противники внутри партии, тем больше накаляются большевики для новой борьбы и тем стремительней двигаются они вперед.

Понятно, что мы и не думали сворачивать с ленинского пути. Более того, укрепившись на этом пути, мы еще стремительнее пошли вперед, сметая с дороги все и всякие препятствия. Правда, нам пришлось при этом по пути помять бока кое-кому из этих товарищей. Но с этим уж ничего не поделаешь. Должен признаться, что я тоже приложил руку к этому делу.

Да, товарищи, мы пошли уверенно и стремительно по пути индустриализации и коллективизации нашей страны. И теперь этот путь можно считать уже пройденным.

Теперь уже все признают, что мы добились на этом пути громадных успехов. Теперь все признают, что мы имеем уже мощную и первоклассную промышленность, мощное и механизированное сельское хозяйство, развертывающийся и идущий в гору транспорт, организованную и прекрасно оснащенную Красную Армию.

Это значит, что мы изжили уже в основном период голода в области техники.

Но изжив период голода в области техники, мы вступили в новый период, в период, я бы сказал, голода в области людей, в области кадров, в области работников, умеющих оседлать технику и двинуть ее вперед. Дело в том, что у нас есть фабрики, заводы, колхозы, совхозы, армия, есть техника для всего этого дела, но не хватает людей, имеющих достаточный опыт, необходимый для того, чтобы выжать из техники максимум того, что можно из нее выжать. Раньше мы говорили, что «техника решает все». Этот лозунг помог нам в том отношении, что мы ликвидировали голод в области техники и создали широчайшую техническую базу во всех отраслях деятельности для вооружения наших людей первоклассной техникой. Это очень хорошо. Но этого далеко и далеко недостаточно.

Чтобы привести технику в движение и использовать ее до дна, нужны люди, овладевшие техникой, нужны кадры, способные освоить и использовать эту технику по всем правилам искусства.

Техника без людей, овладевших техникой, мертва. Техника во главе с людьми, овладевшими техникой, может и должна дать чудеса. Если бы на наших первоклассных заводах и фабриках, в наших колхозах и совхозах, в нашей Красной Армии имелось достаточное количество кадров, способных оседлать эту технику, страна наша получила бы эффекта втрое и вчетверо больше, чем она теперь имеет.

Вот почему упор должен быть сделан теперь на людях, на кадрах, на работниках, овладевших техникой.

Вот почему старый лозунг «техника решает все», являющийся отражением уже пройденного периода, когда у нас был голод в области техники, должен быть теперь заменен новым лозунгом, лозунгом о том, что «кадры решают все» .

В этом теперь главное.

Можно ли сказать, что наши люди поняли и осознали полностью великое значение этого нового лозунга? Я бы этого не сказал.

В противном случае мы бы не имели того безобразного отношения к людям, к кадрам, к работникам, которое наблюдаем нередко в нашей практике.

Лозунг «кадры решают все» требует, чтобы наши руководители проявляли самое заботливое отношение к нашим работникам, к «малым» и «большим», в какой бы области они ни работали, выращивали их заботливо, помогали им, когда они нуждаются в поддержке, поощряли их, когда они показывают первые успехи, выдвигали их вперед и т.д.

А между тем на деле мы имеем в целом ряде случаев факты бездушно-бюрократического и прямо безобразного отношения к работникам.

Этим, собственно, и объясняется, что вместо того, чтобы изучать людей и только после изучения ставить их на посты, нередко швыряются людьми, как пешками. Ценить машины и рапортовать о том, сколько у нас имеется техники на заводах и фабриках, научились. Но я не знаю ни одного случая, где бы с такой же охотой рапортовали о том, сколько людей мы вырастили за такой-то период и как мы помогали людям в том, чтобы они росли и закалялись в работе. Чем это объясняется? Объясняется это тем, что у нас не научились еще ценить людей, ценить работников, ценить кадры.

Я вспоминаю случай в Сибири, где я был одно время в ссылке. Дело было весной, во время половодья. Человек тридцать ушло на реку ловить лес, унесенный разбушевавшейся громадной рекой. К вечеру вернулись они в деревню, но без одного товарища. На вопрос о том, где же тридцатый, они равнодушно ответили, что тридцатый «остался там». На мой вопрос: «Как же так, остался?» – они с тем же равнодушием ответили: «Чего ж там еще спрашивать, утонул, стало быть». И тут же один из них стал торопиться куда-то, заявив, что «надо бы пойти кобылу напоить».

На мой упрек, что они скотину жалеют больше, чем людей, один из них ответил при общем одобрении остальных: «Что ж нам жалеть их, людей-то? Людей мы завсегда сделать можем, а вот кобылу... попробуй-ка сделать кобылу». Вот вам штрих, может быть, малозначительный, но очень характерный. Мне кажется, что равнодушное отношение некоторых наших руководителей к людям, к кадрам и неумение ценить людей является пережитком того странного отношения людей к людям, которое сказалось в только что рассказанном эпизоде в далекой Сибири.

Так вот, товарищи, если мы хотим изжить с успехом голод в области людей и добиться того, чтобы наша страна имела достаточное количество кадров, способных двигать вперед технику и пустить ее в действие, мы должны прежде всего научиться ценить людей, ценить кадры, ценить каждого работника, способного принести пользу нашему общему делу. Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры.

Надо понять, что при наших нынешних условиях «кадры решают все».

Будут у нас хорошие и многочисленные кадры в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте, в армии, наша страна будет непобедима.

Не будет у нас таких кадров – будем хромать на обе ноги.

Заканчивая речь, разрешите провозгласить тост за здоровье и преуспеяние наших академиков-выпускников по Красной Армии! Желаю им успеха в деле организации и руководства обороной нашей страны!

Товарищи! Вы окончили высшую школу и получили там первую закалку. Но школа – это только подготовительная ступень. Настоящая закалка кадров получается на живой работе, вне школы, на борьбе с трудностями, на преодолении трудностей. Помните, товарищи, что только те кадры хороши, которые не боятся трудностей, которые не прячутся от трудностей, а наоборот – идут навстречу трудностям для того, чтобы преодолеть и ликвидировать их.

Только в борьбе с трудностями куются настоящие кадры. А если наша армия будет иметь в достаточном количестве настоящие закаленные кадры, она будет непобедима.

За ваше здоровье, товарищи!

Источник: Невежин В.А. Застольные речи Сталина: Документы и материалы.

Ильин В.А.

Актуальность тезиса «Кадры решают всё!» для современной России

Список литературы Актуальность тезиса "Кадры решают всё!" для современной России

- Стариков Н.В. Анатомия предательства элитами //Блог Н. Старикова от 03.02.2017. -Режим доступа: https://nstarikov.ru/blog/74668

- Путин В.В. Выступление на заседании президиума Экономического совета 25 мая 2016 г. //Официальный сайт Президента РФ. -Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/51996

- Полтерович В.М. Вопроса о системе, порождающей рост, не обойти //Сайт Московской школы экономики МГУ от 24.02.2015. -Реж. дост.: http://mse-msu.ru/v-m-polterovich-voprosa-o-sisteme-porozhdayushhej-rost-ne-obojti-intervyu-zhurnalu-ekspert-yug/

- Гришин В. Из выступления на пленарном заседании VII Международной научно-практической конференции «Абалкинские чтения» . -Реж. дост.: http://nrnews.ru/news/obshestvo/92050-eksperty-reu-podgotovili-prakticheskie-rekomendacii-po-razvitiyu-rynka-truda-v-rossii.html

- Послание Федеральному Собранию РФ от 1 декабря 2016 г. //Официальный сайт Президента РФ. -Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379

- Ильин В.А. Некрасивая история//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2017. -№ 2. -C. 9-21.

- Путин В.В. Выступление на заседании Комисии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития от 16 мая 2016 г. //Официальный сайт Президента РФ. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/51917

- Обещания третьего срока: как исполняются майские указы президента /О. Волкова, П. Никольская, И. Ткачёв, А. Могилевская//Сайт РБК. -Режим доступа: http://www.rbc.ru/economics/17/05/2016/573a034a9a7947d18967193a

- Абалкин Л.И. Новый тип экономического мышления. -М.: Экономика, 1987. -С. 29-30

- Абалкин Л.И. Путь к успеху -системность и сотрудничество//Национальные проекты. -2007. -№ 8(15). -С. 12-13

- Полтерович В.М. Институты догоняющего развития (к проекту новой модели экономического развития России)//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2016. -№ 5. -C. 34-56

- Ильин В.А. Экономическая политика Правительства продолжает противоречить интересам основной части населения страны//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2015. -№ 4. -C. 9-20.

- Делягин М.Г. «Либералы относятся к России как к котлете -объекту потребления» //Деловая электронная газета Бизнес-Online. -Режим доступа: https://www.business-gazeta.ru/article/327971

- Полтерович В.М. Реформаторам науки недостает квалификации//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2015. -№ 3. -C. 28-31

- Арбитраж Путина //Независимая газета. -2016. -17 нояб. -Реж. дост.: http://www.ng.ru/editorial/2016-11-17/2_6861_red.html

- Соловьева О. Проблемы населения не интересуют финансово-экономическую бюрократию //Независимая газета. -2017. -02 июня. -Режим доступа: http://www.ng.ru/economics/2017-06-02/4_7001_ problems.html

- Стариков Н.В. Нам обязательно надо менять конституцию! //Информационный портал Politikus.ru. -Реж. дост.: http://politikus.ru/video/64771-nikolay-starikov-nam-obyazatelno-nado-menyat-konstituciyu.html

- Стариков Н.В. Пришло время принять закон о созыве Конституционного Собрания //Официальный блог Н. Старикова от 06.03.2017. -Режим доступа: https://nstarikov.ru/blog/76003

- Башкатова А. Рецессии нет, а бедность есть //Независимая газета. -2017. -15 июня. -Режим доступа: http://www.ng.ru/economics/2017-06-15/1_7009_recessia.html

- В Кремле рассказали о «боли» при чтении обращений россиян к Путину //Газета.ru. -2017. -14 июня. -Режим доступа: https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/06/14/n_10175351.shtml

- Ильин В.А. Выборы в Государственную Думу -2016. Экономическая политика Президента в оценках населения//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2016. -№ 3. -C. 34.

- Формат «прямой линии» с Президентом устарел? (комментарии политолога К. Калачева и директора Института прикладных политических исследований Д. Добромелова) //Информационный ресурс «Коммерсанть.ru». -Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3325508

- Статистика официального сайта программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» . -Режим доступа: http://moskva-putinu.ru/#page/history