Актуальные проблемы и перспективы развития методологии анализа риска в условиях современных вызовов безопасности для здоровья населения Российской Федерации

Автор: Онищенко Г.Г.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Профилактическая медицина: актуальные аспекты анализа риска здоровью

Статья в выпуске: 4 (44), 2023 года.

Бесплатный доступ

Современная социально-экономическая ситуация является причиной формирования вызовов безопасности Российской Федерации, включая безопасность для здоровья населения. Эти вызовы невозможно игнорировать при постановке стратегических задач анализа риска здоровью в рамках прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г. Целенаправленное развитие в Российской Федерации методологии анализа риска здоровью заложило основы для успешного решения первоочередных задач обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и создало платформу для дальнейшего совершенствования деятельности Роспотребнадзора по ряду направлений, в том числе для развития и детализации результатов изучения механизмов формирования рисков здоровью под воздействием разнородных факторов среды обитания и трудового процесса с учетом их сочетанного действия и упреждающей разработке методов оценки и управления рисками здоровью, связанными с потенциально опасными факторами новых технологий и продуктов (нанотехнологий, новых видов пищи и др.). К актуальным фундаментальным аспектам анализа риска относятся: исследование механизмов формирования риска; установление закономерностей формирования риска развития эффектов различной тяжести в условиях интеграции механизмов нарушения деятельности систем организма и с учетом возможностей восстановления функций организма и его адаптационного резерва; решение проблемы оценки свойств аддитивности действия факторов риска, в том числе разнородных. С фундаментальными аспектами развития анализа риска здоровью граничит проблема, связанная с формулированием основных положений об информационной платформе этой методологии. Дальнейшее совершенствование изучения механизмов формирования рисков здоровью под воздействием разнородных факторов среды обитания и трудового процесса невозможно без применения современных методов исследования, в том числе цифровых. В условиях вызовов безопасности для здоровья населения Российской Федерации, включающих необходимость сохранения здоровья для продления периода экономической активности населения и развития трудового и экономического потенциала государства, в качестве основных перспективных направлений развития методологии анализа риска здоровью целесообразно выделить: развитие фундаментальных положений, на которых базируется методология; расширение практического применения результатов оценки рисков в практике Роспотребнадзора; создание информационной платформы и цифровизацию анализа риска здоровью; разработку научных основ обоснования эффективных профилактических программ управления рисками.

Риск здоровью, безопасность, методология анализа риска, информационная платформа, цифровизация

Короткий адрес: https://sciup.org/142239940

IDR: 142239940 | УДК: 613 | DOI: 10.21668/health.risk/2023.4.01

Текст обзорной статьи Актуальные проблемы и перспективы развития методологии анализа риска в условиях современных вызовов безопасности для здоровья населения Российской Федерации

Онищенко Геннадий Григорьевич – академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук, профессор (e-mail: ; тел: 8 (499) 245-06-55 (доб. 201); ORCID: .

Современная социально-экономическая ситуация является причиной формирования вызовов безопасности Российской Федерации, включая безопасность для здоровья населения [1]. К таким вызовам относятся неблагоприятная демографическая ситуация, препятствующая развитию трудового и экономического потенциала государства, сохраняющийся уровень неблагоприятного воздействия на здоровье населения химических, физических и биологических факторов среды обитания, недостаточная «цифровая зрелость» способов прогнозирования угроз и обеспечения санитарноэпидемиологической безопасности населения.

Эти вызовы невозможно игнорировать при постановке стратегических задач анализа риска здоровью в рамках прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г. Минэкономразвития РФ (2013). Прогноз определяет направления и ожидаемые результаты социальноэкономического развития Российской Федерации в перспективе – увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 г. до 78 лет, сокращение объема выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на единицу ВВП до 0,22 т/млн рублей ВВП, уменьшение количества городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха до 34.

Этот прогноз также формирует единую платформу для разработки стратегий, целевых программ, а также прогнозных и плановых документов среднесрочного характера.

Стратегические задачи анализа риска здоровью в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия целесообразно координировать с целями развития Российской Федерации в рамках национальных проектов: «Демография» – сделать так, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями, «Экология» – снизить совокупный (общий) объем выбросов загрязняющих веществ на 2 млн т, а также «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика».

В российском и международном законодательстве безопасность трактуется как отсутствие недопустимого риска для жизни и здоровья. Методология анализа риска является одним из наиболее эффективных инструментов выявления областей жизнедеятельности, где вероятность нарушения здоровья под воздействием факторов среды обитания наиболее высока, и требуется обоснование решений, которые позволяют эту вероятность минимизировать. Недооценка риска и преуменьшение опасности может привести в перспективе к существенным потерям, а следствием его переоценки явятся неоправданные трудовые и финансовые затраты, крайне нежелательные, особенно в период недостаточной экономической стабильности. В связи с этим в качестве одной из основных концептуальных задач анализа риска следует определить совершенствование методологии анализа риска здоровью, на- правленное на повышение точности оценок и эффективности действий по минимизации риска.

Развитие методологии анализа риска здоровью в задачах государственного управления санитарноэпидемиологическим благополучием населения достаточно полно описано [2]. В этой же статье отмечено, что целенаправленное развитие в Российской Федерации методологии анализа риска здоровью заложило основы для успешного решения первоочередных задач обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и создало платформу для дальнейшего совершенствования деятельности Роспотребнадзора по ряду направлений. Одно из них: развитие и детализация результатов изучения механизмов формирования рисков здоровью под воздействием разнородных факторов среды обитания и трудового процесса с учетом их сочетанного действия и упреждающая разработка методов оценки и управления рисками здоровью, связанными с потенциально опасными факторами новых технологий и продуктов (нанотехнологий, новых видов пищи и др.).

При формировании перспективных направлений развития анализ риска целесообразно рассматривать как синтетическую методологию, интегрирующую для получения необходимых в соответствии с задачами исследований результатов фундаментальные положения ряда наук: гигиены, медицины, биологии, химии, математики, социологии, общественных наук и пр. [3]. На базе этих положений формируются фундаментальные основы анализа риска здоровью и перспективные направления развития методологии анализа риска. К ним, прежде всего, относится исследование механизмов формирования риска. В отличие от описания механизмов функционирования и формирования патологии систем организма в фундаментальной медицине, описание механизмов формирования риска предполагает использование комплексов детерминированных и вероятностных характеристик. Существенное значение при формировании риска имеет временная составляющая, исследование роли которой целесообразно проводить в двух направлениях. Во-первых, для выделения негативных реакций на воздействие факторов среды обитания необходимо изучение развития изменений функций организма, обусловленных естественными причинами. Во-вторых, информация о динамике взаимного влияния органов и систем организма, которая может быть получена в ходе специальных исследований, позволит дифференцировать риск негативных изменений здоровья человека, связанный с комплексом факторов опасности по времени его реализации, что важно для развития методологии изучения эволюции риска и обоснования мер по управлению риском.

Для этих же задач крайне актуальным является установление закономерностей формирования риска развития эффектов различной тяжести в условиях интеграции механизмов нарушения деятельности систем организма и с учетом возможностей восста- новления функций организма и его адаптационного резерва за периоды снижения интенсивности экспозиции или ее отсутствия. Данное направление фундаментальных исследований может рассматриваться как одно из приоритетных для развития методов оценки риска в условиях интермиттирующих нагрузок, которые характерны, например, для условий производственной экспозиции.

Исследование адаптационных процессов играет существенную роль и в оценке вредности различных эффектов, что может внести решающий вклад в уточнение представления о том, какие изменения здоровья целесообразно рассматривать как вредные, а какие нет. Детальная разработка этого положения позволит значительно конкретизировать представления о порогах действия факторов риска и, как следствие, развить концептуальные представления о методах оценки риска и использовании пороговых моделей зависимости «экспозиция – эффект».

К фундаментальным аспектам исследований, определяющих принципиальные позиции в методологии оценки риска здоровью, относится решение проблемы оценки свойств аддитивности действия факторов риска, в том числе разнородных. Методические подходы к интегрированию вероятностей в общей теории рисков предполагают, что вероятность ответа на действие двух факторов риска одновременно всегда будет меньше, чем сумма вероятностей ответов под воздействием этих двух факторов по отдельности. Теоретические положения, принятые в современной токсикологии, допускают как аддитивность, так и потенцирование (синергизм) и антагонизм токсического действия. Существующие методы оценки риска здоровью принимают гипотезу об аддитивном действии факторов, мотивируя это тем, что при достаточно низких уровнях экспозиции, которые встречаются в реальной ситуации, учетом характера комбинированного действия можно пренебречь. Установление истинной картины могло бы стать базисом для совершенствования методов моделирования зависимости «экспозиция – эффект».

С фундаментальными аспектами развития анализа риска здоровью граничит проблема, связанная с формулированием основных положений об информационной платформе этой методологии. Данные положения должны предусматривать отбор информации для оценки риска, систему хранения этой информации и правила доступа к ней, организацию пополнения информационных баз, координацию с существующими информационными ресурсами. Цель создания национальной информационной платформы анализа риска – объединение в одном информационном пространстве субъектов, осуществляющих оценку риска, управление им, информирование о риске и способах его минимизации. Информационная платформа – инструмент обеспечения реализации одного из основных принципов анализа риска – его транспарентности.

Создание и развитие национальной информационной платформы анализа риска предполагает в соответствии со структурой анализа риска здоровью наличие трех основных структурных компонентов, направленных на обеспечение оценки риска, управления риском и информирование о риске.

Компонент, который обеспечивает оценку риска, должен включать базы данных о факторах риска для здоровья населения, работающих и потребителей, информацию о выявленных уровнях экспозиции этих факторов, данные о видах и параметрах зависимостей эффектов от экспозиции, а также о научной информации, на которой эти данные базируются, информацию о классах и шкалах рисков, содержащую сведения о рекомендованных мерах, адекватных уровню установленного риска. Этот компонент целесообразно дополнить сопутствующей информацией об опыте оценки риска здоровью и программном обеспечении процедуры оценки риска здоровью.

Информационное обеспечение, касающееся управления рисками, предполагает наличие экономического блока для расчета стоимости риска с последующей оценкой эффективности мер, направленных на управление риском, базы данных о наиболее эффективных санитарно-технических и медико-профилактических технологиях, системы критериев допустимости риска здоровью и гигиенических нормативов, обоснованных по критериям риска здоровью, системы оценки рисков потенциальной опасности видов экономической деятельности для использования при планировании мероприятий, в том числе контрольно-надзорного характера.

По своей сути информационная платформа – информационная система, то есть совокупность технического, программного и организационного обеспечения, а также персонала, предназначенная для того, чтобы своевременно обеспечивать лиц, принимающих решения, объективной информацией в сфере анализа риска здоровью. В свою очередь информационную систему обеспечения анализа риска следует рассматривать как один из базовых структурных элементов Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) сведений санитарно-эпидемиологического характера, создающих предпосылки для трансформации ее в цифровую платформу.

Цифровизация является исключительно важным направлением анализа риска, позволяющим превращать аналоговые данные и процессы их обработки в цифровой формат. Перспектива ее имплементации в рамках ФГИС сведений санитарноэпидемиологического характера открывает возможности для использования цифровых технологий при автоматизации принятия решений в сфере анализа риска; открывает перспективы для применения искусственного интеллекта в его оценке с использованием больших баз данных, оптимизации решений, направленных на митигацию риска, включая контрольно-надзорную деятельность, обеспечивает электронный доступ к информации о риске здоро- вью и мерах по его предотвращению и снижению. В результате трансформации информационных баз данных в базы знаний, применения современных цифровых технологий их обработки, таких как нейронные сети, динамические эволюционные модели и др., открываются возможности для повышения эффективности управления рисками за счет использования искусственного интеллекта и сокращения трудовых и финансовых затрат.

ФГИС сведений санитарно-эпидемиологического характера как единая цифровая система для деятельности органов и организаций Службы, а также их взаимодействия с органами государственной власти, хозяйствующими субъектами деятельности, гражданским сообществом и другими участниками государственного управления в электронном формате может стать интеллектуальной базой для совершенствования и широкого внедрения методологии анализа риска в практику.

Совершенствование фундаментальной и информационной базы следует рассматривать как направления, обеспечивающие развитие методологии анализа риска. Они являются основой для направлений, носящих более прикладной характер.

В текущем году существенно обновилась нормативно-методическая база оценки рисков здоровью. К настоящему времени подготовлены и утверждены обновленные варианты «Руководства по оценке риска здоровью населения при воздействии химических веществ, загрязняющих среду обитания» и «Руководства по оценке профессионального риска для здоровья работников».

Концептуальными отличиями указанных документов стали: принятие определения риска здоровью как сочетания (произведение) вероятности (или частоты) нанесения ущерба и тяжести этого ущерба, развитие количественных методов оценки риска здоровью, гармонизированные шкалы категорий риска.

На базе принципиальных положений указанных документов продолжается развитие параметров для оценки риска. Так, предложена система количественных критериев для оценки неканцерогенного риска здоровью при хроническом ингаляционном поступлении химического вещества, включающая, помимо референтных концентраций, дополнительные критерии экспозиции, характеризующие развитие негативных эффектов со стороны органов и систем, кроме критических [4]. В перспективе такая система критериев может быть дополнена параметрами математических моделей зависимости «экспозиция – ответ», позволяющими осуществлять количественную оценку неканцерогенного риска здоровью.

Дальнейшее совершенствование изучения механизмов формирования рисков здоровью под воздействием разнородных факторов среды обитания и трудового процесса невозможно без применения современных методов исследования, в том числе цифровых. Перспективным решением проблемы исследования нарушений функций критических органов и систем при воздействии факторов риска является математическое моделирование эволюции нарушений в организме, установления взаимосвязей органов и систем, раскрытия причинно-следственных зависимостей реакции на воздействие экспозиции.

В отличие от традиционных экспериментальных методов исследования – магнитно-резонансной томографии, ультразвуковых и эндоскопических, позволяющих оценить некоторые функциональные, морфологические и геометрические характеристики органов, – математическое моделирование характеризуется меньшей погрешностью измерения, существенным сокращением временных и трудовых затрат.

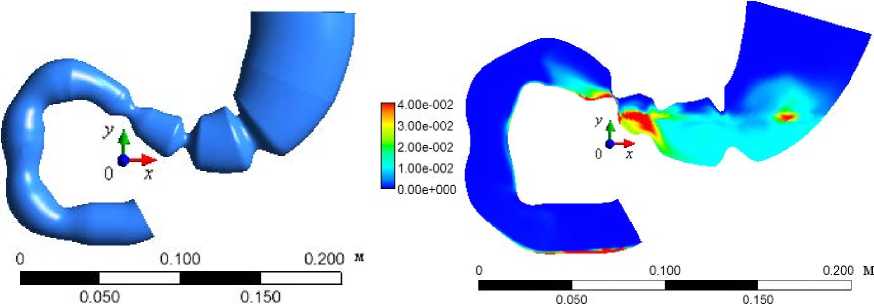

Так, предложенная математическая модель для описания течения многофазной многокомпонентной смеси в трехмерном антродуоденуме позволяет оценивать нарушения основных функций, учитывать процессы растворения частиц пищи, секреции компонент желудочного, панкреатического и кишечного сока, всасывания в кровь химических и питательных элементов; в численных экспериментах исследовано влияние функциональных нарушений и физико-механических свойств пищи на характеристики процесса течения в антродуоденуме (рис. 1) [5, 6].

а

б

Рис. 1. Трехмерная форма антродуоденума с перистальтическими волнами ( а ); объемная доля частиц пищи в антродуоденуме ( б )

Математическое моделирование является одним из наиболее эффективных подходов к нахождению оптимальной стратегии по изучению, а также прогнозированию течения вирусных заболеваний. Описываемый подход позволяет сократить время и ресурсы, необходимые для решения поставленной задачи. Математические модели дают возможность проводить анализ влияния различных факторов и их сочетаний на индивидуальном и популяционном уровнях.

Структурная схема модели функционирования иммунной и нейроэндокринной систем в случае вирусной инфекции состоит из совокупности взаимосвязанных элементов систем, являющихся важнейшими составляющими в реакции организма на вирусную инфекцию [7]. В модели учитывается функциональное состояние включенных в рассмотрение органов. В качестве факторов, влияющих на изменение их состояния, можно выделить естественное старение и негативное воздействие различных химических веществ, поступающих из среды обитания.

Уравнение, определяющее скорость изменения количества здоровых клеток при вирусной инвазии и иммунном ответе, можно записать в следующем виде:

dC HE dt

= k1 ( CHE + Cr ) Cd + k2 Cr - k3 CHE Cifn - k4 CHE Cv , где CHE – количество здоровых нерезистентных клеток органа-мишени;

C R – количество устойчивых (резистентных) клеток органа-мишени;

C D – количество мертвых клеток органа-мишени;

C IFN – концентрация интерферона;

C V – концентрация вирусов.

Распространенность и значимость проблемы загрязнения атмосферного воздуха как одного из приоритетных факторов риска для здоровья человека, действующего на протяжении всей жизни, обусловливают необходимость разработки методов прогнозирования развития патологических состояний, основанных на эволюционных математических моделях [8–10].

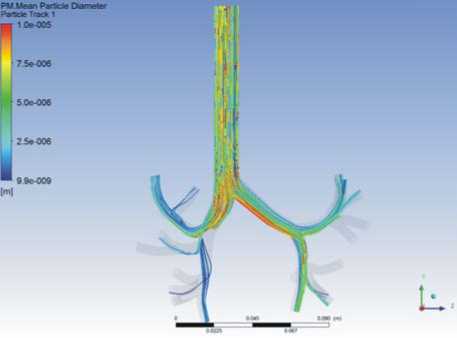

При моделировании движения воздуха по воздухоносным путям с использованием средств вычислительной аэромеханики сложная геометрия иерархического строения дыхательных путей, начиная с трахеи и крупных бронхов, заканчивая альвеолами, представлена в виде сплошной пористой среды. При этом в основе математической постановки лежат базовые законы механики, теории упругости и соотношения теории фильтрации. Такое приближение существенно снижает трудности при математическом описании движения пылегазовой смеси в большом объеме мелких дыхательных путей и тре- бования к вычислительным ресурсам при проведении расчетов [11, 12].

В рамках решения задачи моделирования движения запыленного воздуха выполнено математическое описание траекторий движения частиц в воздухоносных путях (рис. 2). Проведение серии расчетов, верифицированных результатами эксперимента по оценке изменения дисперсного состава пылевой фракции на различных участках дыхательной системы, позволило определить вероятные уровни запыленности респираторной области для моделирования глубины проникновения пылевых частиц в легкие и их поступления в кровеносную систему.

Рис. 2. Траектории движения частиц в воздухоносных путях (красный цвет – крупные частицы; синий – мелкие)

Представленные математические модели пищеварительной, дыхательной, иммунной и нейроэндокринной систем человека позволяют выполнять прогноз изменения параметров функционального состояния элементов этих систем и использовать результаты моделирования в эволюционном моделировании риска и его прогнозировании при различных уровнях экспозиции вредных факторов среды обитания.

Развитие науки и технологии постоянно ставит новые задачи, требующие совершенствования методических подходов к оценке риска здоровью. В первую очередь это связано с появлением новых источников и видов потенциально опасных факторов для здоровья человека.

Одной из наиболее обсуждаемых проблем является безопасность для здоровья новых видов пищи, в том числе генетически модифицированных организмов (ГМО), генотип которых искусственно изменен при помощи методов генной инженерии. Генетические изменения, как правило, производятся в научных или хозяйственных целях. Основным видом генетической модификации в настоящее время является использование трансгенов для создания трансгенных организмов1. Вопросам воз- можных рисков, связанных с созданием ГМО, посвящено большое число публикаций [13].

В то же время существует мнение, что биотехнологии, в частности получение ГМО как таковые, не более опасны, чем, например, традиционные технологии селекции растений [13–19]. Вероятно, следует согласиться с мнением, высказанным в журнале Science в 2000 г. [20], что данных о рисках ГМ-про-дуктов для здоровья человека крайне мало, суждений же гораздо больше [21]. Это определяет одно из направлений совершенствования методологии анализа риска здоровью на современном этапе ее развития – оценку и управление рисками использования ГМО с учетом как прямого, так и опосредованного их воздействия.

Основные направления развития системы оценки безопасности ГМО в Российской Федерации показаны в работах ФИЦ питания и биотехнологии [22].

Актуальной угрозой для здоровья людей является распространение новых материалов, в том числе химически синтезированных, особенности действия которых, как изолированного, так и в совокупности, и условия формирования обусловленного ими риска для здоровья нуждаются в изучении. К ним следует отнести наночастицы и наноматериалы.

Наночастицы и наноматериалы обладают комплексом физических, химических свойств и биологическим действием, которые часто радикально отличаются от свойств этого же вещества в форме сплошных фаз или макроскопических дисперсий. В наноразмер-ном состоянии можно выделить следующие физикохимические особенности веществ: увеличение химического потенциала веществ на межфазной границе высокой кривизны (большая кривизна поверхности наночастиц и изменение топологии связи атомов на поверхности приводят к изменению их химических потенциалов, вследствие этого существенно изменяется растворимость, реакционная и каталитическая способность наночастиц и их компонентов); большая удельная поверхность наноматериалов, что увеличивает их адсорбционную емкость, химическую реакционную способность и каталитические свойства и приводит к увеличению продукции свободных радикалов и активных форм кислорода и повреждению биологических структур; небольшие размеры и разнообразие форм наночастиц (наночастицы, вследствие своих небольших размеров, могут связываться с нуклеиновыми кислотами, белками, встраиваться в мембраны, проникать в клеточные органеллы и тем самым изменять функции биоструктур); высокая адсорбционная активность (в связи с высокоразвитой поверхностью наночастицы обладают свойствами высокоэффективных адсорбентов и способны поглощать на единицу своей массы во много раз больше адсорбируемых веществ, чем макроскопические дисперсии); высокая способность к аккумуляции.

Все перечисленное свидетельствует, что наноматериалы, обладая иными физико-химическими свойствами и биологическим действием, по сравнению с традиционными аналогами, следует отнести к новым видам материалов и продукции, характеристика потенциального риска которых для здоровья и жизни человека является обязательной.

В рамках решения задачи оценки риска, обусловленного новыми источниками и видами факторов опасности, на современном этапе развития разрабатываются концептуальные положения методологии оценки риска для здоровья, методов идентификации и количественного определения наноматериалов. В 2007 г. утверждена « Концепция токсикологических исследований, методологии оценки риска, методов идентификации и количественного определения на-номатериалов»2.

В развитие утвержденной Концепции разработан ряд методических документов, посвященных выявлению наноматериалов, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека, и их оценке, организации контроля за наноматериалами3.

В этих документах отмечено, что отчет о результатах контроля за наночастицами / наноматериалами должен содержать оценку рисков, связанных с экспонированием человека, предложения по составу и объему мероприятий, направленных на снижение риска для здоровья человека, создаваемого наноматериалами. Предложен алгоритм выявления наноматериалов, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека, который должен обеспечивать с максимально возможной на данном уровне знаний достоверностью отнесение подвергаемого оценке наноматериала к одному как минимум из трех уровней потенциальной опасности, а именно:

– низкая степень потенциальной опасности. Токсикологическая оценка наноматериала осуществляется по показателям, рекомендованным для составляющих его компонентов в традиционной форме (макродисперсной или в виде сплошных фаз). Исследования по специфическому биологическому действию компонентов в виде наночастиц могут проводиться выборочно;

– средняя степень потенциальной опасности. Осуществляется общетоксическая оценка материала в форме наночастиц и при необходимости проводятся некоторые виды специальных исследований;

– высокая степень потенциальной опасности. Проводится полный комплекс исследований по изучению проникновения наноматериалов через биологические мембраны и барьеры организма, распределения и накопления в органах и тканях, выведения из организма, общетоксическая оценка (острая, подострая и хроническая токсичность), комплекс специальных исследований, включающий тестирование на генотоксичность, мутагенность, эмбриотоксичность, гонадотоксичность. тератогенность, влияние наноматериалов на геномный (экспрессия генов), протеом-ный и метаболомный профиль организма, иммунотоксичность, органотоксичность, проницаемости барьера желудочно-кишечного тракта, аллергенность.

Методическим подходом к реализации указанных алгоритмов, позволяющим определить наноматериалы, представляющие опасность для здоровья человека, с наибольшей степенью достоверности является метод математического моделирования, описанный применительно к техническим, биологическим и экологическим объектам в работах В.Г. Гмо-шинского4. Исследованиям отдельных наноматериалов в среде обитания посвящен ряд научных работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки «ФИЦ питания и биотехнологии» [23, 24] и Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» [25–27].

Важнейшим индикатором здоровья общества является состояние здоровья работников, которое определяет качество трудовых ресурсов и демографическую ситуацию в стране, производительность труда, величину валового внутреннего продукта [28, 29]. Неблагоприятные условия труда являются источниками постоянной опасности нарушения здоровья работников [30, 31].

Несмотря на то, что на ряде предприятий производится существенная модернизация технологических процессов, ведущая к увеличению доли операторского труда и, как следствие, сокращению доли ручного труда, а также появлению непрерывных технологических процессов с минимальным вовлечением человеческих ресурсов, ряд операций по-прежнему требует непосредственного контроля и участия человека. На работников действует целый комплекс производственных факторов, которые в отдельности могут не превышать нормативных значений, но в сочетании друг с другом приводить к неблагоприятным эффектам. Вредные факторы производственной среды могут являться причиной не только профессиональных заболеваний, но и быть патогенетическим механизмом развития и прогрессирования общих заболеваний, не относящихся к профессиональным [32]. Многообразие воздействующих вредных факторов и возможность их сочетанного воздействия на организм работающих определяют необходимость комплексного подхода при разработке мероприятий по улучшению условий труда, профилактике профессиональной и производственно обусловленной заболеваемости рабочих и снижению профессионального риска.

Главным образом уровень риска здоровью работающих определяется уровнем экспозиции производственных факторов, однако существенную роль в формировании профессионального риска нарушения здоровья играет и устойчивость организма работника к воздействию различных факторов производственной среды. Следовательно, при воздействии факторов, в том числе производственной среды, величина вероятности развития негативных эффектов может быть в достаточной степени модифицирована индивидуальной чувствительностью организма человека [33]. В связи с этим актуальным направлением развития методологии оценки профессионального риска здоровью является его персонализация. Проблема оценки текущего уровня индивидуального здоровья и контроля за его изменениями приобретает все более важное значение для работников в условиях воздействия производственных факторов. Результаты ряда исследований свидетельствуют, что развитие негативных эффектов воздействия факторов среды обитания может зависеть от индивидуальной чувстви- тельности к ним организма человека [34]. На фоне неспецифических реакций могут наблюдаться и некоторые особенности, обусловленные характером действующего фактора, направленностью и локализацией нарушений систем организма.

Разрабатываются методические подходы к оценке профессионального риска (ПР), обусловленного напряженностью трудового процесса (НТП), позволяющие перейти к персонифицированной оценке на примере работников с преимущественно умственной деятельностью [35]. Предложены подходы к оценке категорий персонального профессионального риска, обусловленного различными видами нарушений здоровья работников, связанными с комплексом факторов рабочей среды и трудового процесса. Индивидуальные оценки риска рассматриваются как перспективное направление в отношении исследования влияния внешнесредовых факторов [36].

По мере появления новых глобальных вызовов, таких как пандемическое распространение инфекционных заболеваний, возрастает актуальность изучения сочетанного действия факторов развития инфекционной и неинфекционной патологии. Необходимость установления особенностей и закономерностей распространения заболеваемости COVID-19 требует продолжения исследований по формализации и пространственно-временному моделированию распространения инфекционного процесса с учетом влияния на него неинфекционных факторов риска. По результатам моделирования определены приоритетные факторы риска, достоверно (p < 0,05) модифицирующие процессы распространения COVID-19 и объясняющие региональные различия в показателях интенсивности инфицирования, выздоровления и летальности. Установлено, что среди противоэпидемических мероприятий наибольшее достоверное положительное влияние на снижение индекса репродукции вируса (R0) оказывает охват вакцинацией населения, особенно в возрастной группе 31–40 лет (r = -0,37). Повышение среднемесячных дневных температур в осенне-зимний период и в целом за год способствует увеличению скорости перехода восприимчивых лиц в категорию инфицированных (r = 0,21–0,22). Увеличение уровня солнечной инсоляции в течение года и особенно в летние месяцы обусловливает снижение скорости перехода восприимчивых лиц в категорию инфицированных: от r = -0,02 до r = -0,23. Из группы санитарно-эпидемиологических показателей достоверно усиливают скорость инфицирования ненормативные условия труда (физические факторы), качество атмосферного воздуха населенных мест по химическому и шумовому факторам (r = 0,29–0,24). На территориях со сравнительно более высоким потреблением алкогольной продукции удлиняется время выздоровления заболевших (r = -0,32). Наблюдаемая региональная дифференциация в развитии отдельных стадий эпидемического процесса распространения дельта-штамма COVID-19 обусловлена сложным взаимодействием и влиянием модифицирующих факторов, формирующих определенную многоуровневую и многокомпонентную систему, обладающую свойствами трансформировать течение эпидемического процесса, потенцируя или замедляя его [37].

За достаточно короткий, по сравнению с развитыми странами, период развития методологии анализа риска здоровью в России накоплен научный багаж, позволяющий применять эту методологию на практике. Совершенствование отечественных научных подходов к гигиенической оценке риска здоровью позволило применить ее результаты в решении проблемы управления риском.

В настоящее время уровень развития анализа риска в РФ таков, что наша страна может отстаивать свои позиции на международной арене. Это касается сохранения гигиенических нормативов содержания ветеринарных препаратов в пищевых продуктах, обоснованных по критериям оценки риска здоровью. Выполнение требований к обоснованию по критериям риска здоровью максимально допустимых уровней содержания в пищевых продуктах остаточных количеств антибактериальных препаратов [38, 39], биологических агентов [40] и стимуляторов роста мышечной массы [41] позволило включить в технические регламенты гигиенические нормативы, не допускающие наличие указанных загрязнителей в пищевых продуктах.

Формулирование методических подходов к обоснованию среднегодовых предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест по критериям допустимого риска здоровью человека [42] позволило завершить создание существующей только в Российской Федерации комплексной системы гигиенических нормативов содержания вредных химических веществ в атмосферном воздухе, включающей максимальные разовые, среднесуточные и среднегодовые предельно допустимые концентрации, причем последние обеспечивают приемлемый (допустимый) уровень как канцерогенного, так и неканцерогенного риска здоровью населения. К настоящему времени по критериям риска обоснованы и утверждены среднегодовые ПДК для 72 приоритетных химических веществ и соединений5. Однако достижение соответствия качества объектов среды обитания гигиеническим нормативам в короткие сроки не всегда удается, поэтому актуальной является проблема снижения риска здоровью населения на период выполнения технологических и санитарно-технических мероприятий по снижению уровней загрязнения.

В этом отношении перспективным является развитие медико-профилактических технологий ми-тигации рисков.

Технологии профилактики заболеваний, ассоциированных с воздействием факторов опасности, базируются на следующих моментах:

-

– восстановлении мембранно-клеточных механизмов биотрансформации химических веществ техногенного происхождения;

-

– стимуляции естественных механизмов выведения химических веществ техногенного происхождения и их метаболитов;

-

– восстановлении баланса окислительных и антиоксидантных процессов на системном уровне за счет стимуляции функциональной активности на клеточном и субклеточном уровне;

-

– стимуляции факторов иммунологической защиты и неспецифической реактивности;

-

– восстановлении адаптационных резервов и вегетативной реактивности организма;

-

– коррекции патофизиологических и патомор-фологических нарушений в органах-мишенях [43].

Медико-профилактические технологии управления рисками здоровью позволяют решать следующие задачи:

-

– выделение целевых групп риска для оказания специализированной адресной профилактической помощи;

-

– раннее выявление (на стадии функциональных нарушений) соматической патологии, ассоциированной с воздействием факторов опасности;

-

– оптимизацию организационно-функциональной модели оказания профилактической помощи в условиях воздействия факторов риска с реализацией этиопатогенетически обоснованных технологий профилактики;

-

– планирование профилактической деятельности на перспективу на базе оценки эффективности технологий;

– пересмотр и расширение нормативных документов оказания профилактической помощи населению с заболеваниями, ассоциированными с воздействием химических техногенных факторов среды обитания (стандарты, протоколы, консенсусы и т.д.). Реализация данного вида программ предполагает предварительное риск-ориентированное клиниколабораторное обследование контингентов риска, химико-аналитическое исследование, комплекс функциональных и лабораторных тестов, направленных на идентификацию маркеров ответа, адекватных факторам риска. Таким образом, обеспечивается адресное применение специализированных медикопрофилактических технологий и программ профи-

- лактики, следствием чего является достаточно высокая их эффективность.

При обосновании и выборе любых методов управления рисками значительна роль экономической составляющей, учитывающей затраты на проведение мероприятий и ожидаемый эффект – стоимость предотвращенного риска здоровью. Следовательно, экономическая оценка риска для здоровья населения является инструментарием необходимым для обеспечения гигиенической безопасности населения и, как результат, управления таким фактором производства, как трудовые ресурсы. Предложенные методические подходы к экономической оценке риска для здоровья населения включают в себя:

-

– оценку периода нетрудоспособности в результате реализации риска (в долях года);

-

– оценку недопроизведенного продукта в экономике соответствующей территории в стоимостном выражении;

-

– оценку изменений денежных потоков по бюджетам РФ;

-

– оценку изменений денежных потоков по внебюджетным фондам РФ – ПФ РФ, ФСС, ФФОМС, ТФОМС.

Стоимостная оценка потерь экономических субъектов за период нетрудоспособности в результате реализации риска, в том числе потери бюджета по уровням бюджетной системы, дает возможность производить детализированную оценку для целей управления [44]. Методически решаются проблемы экономической оценки риска здоровью как работающего [45], так и неработающего населения [46].

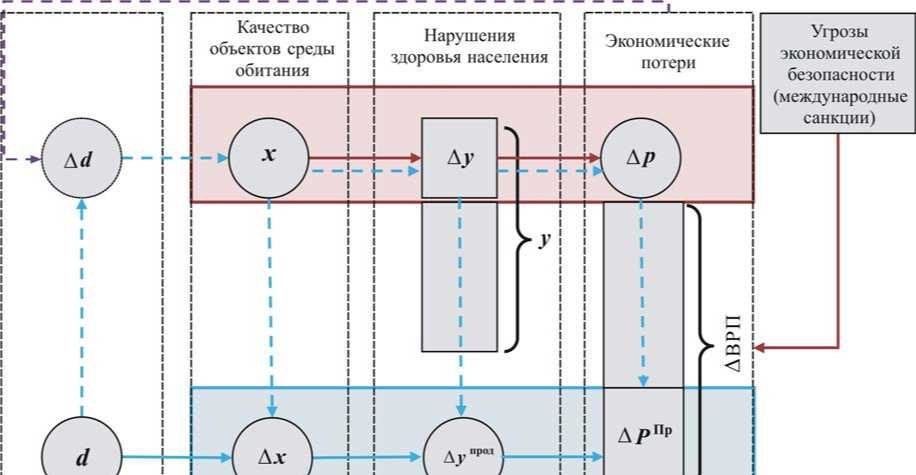

При управлении рисками следует учитывать вызовы, определенные современной политической ситуацией, принимать во внимание закономерности и тенденции государственной социально-экономической политики в контексте управления риском здоровья населения в системе экономической безопасности страны и региона.

В условиях международной санкционной политики, направленной на снижение темпов роста валового регионального продукта, решение задачи «обеспечения экономической безопасности регионов РФ за счет деятельности Роспотребнадзора по снижению рисков для здоровья населения, обусловленных санитарно-эпидемиологической ситуацией», предполагает определение системы дополнительных управляющих воздействий [47], направленных на улучшение качества объектов среды обитания. Оценка результативности и эффективности обеспечения государственных стратегий по укреплению здоровья и социальноэкономическому развитию при обеспечении экономической безопасности региона и страны за счет дополнительных управляющих воздействий со стороны Роспотребнадзора в условиях международной санкционной политики может быть выполнена с учетом показателей (рис. 3) [48].

ДрЧр

Угрозы экономической безопасности (международные санкции)

Качество объектов среды обитания

---------1---------,

Экономические потери

-Ь->

Нарушения | здоровья населения

Эффективность

Результативность

-

□ Зона результативности и эффективности деятельности Роспотребнадзора (нарушения здоровья и экономические потери, предотвращенные в результате деятельности Роспотребнадзора)

-

□ Зона риска (резервы управления) (нарушения здоровья и экономические потери, ассоциированные с негативным воздействием факторов среды обитания)

Рис. 3. Схема обеспечения государственных стратегий по укреплению здоровья и социально-экономическому развитию при обеспечении экономической безопасности региона и страны за счет деятельности Роспотребнадзора в условиях международной санкционной политики

Таким образом, в условиях вызовов безопасности для здоровья населения Российской Федерации, включающих необходимость сохранения здоровья для продления периода экономической активности населения и развитие трудового и экономического потенциала государства, высокий уровень неблагоприятного воздействия на здоровье населения химических, физических и биологических факторов среды обитания, недостаточную «цифровую зрелость» способов прогнозирования угроз и обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения, в качестве основных перспективных направлений развития методологии анализа риска здоровью целесообразно выделить:

-

– развитие фундаментальных положений, на которых базируется методология;

-

– расширение практического применения результатов оценки рисков в практике Роспотребнадзора;

-

– создание информационной платформы и цифровизацию анализа риска здоровью;

-

– разработку методологии обоснования эффективных профилактических программ управления рисками.

Наиболее широкое и подробное изложение вопросов использования методологии анализа риска в решении проблем обеспечения санитарноэпидемиологической безопасности населения содержится в переработанном и дополненном издании монографии «Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития».

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Актуальные проблемы и перспективы развития методологии анализа риска в условиях современных вызовов безопасности для здоровья населения Российской Федерации

- Санитарно-эпидемиологические детерминанты и ассоциированный с ними потенциал роста ожидаемой продолжительности жизни населения Российской Федерации / А.Ю. Попова, Н.В. Зайцева, Г.Г. Онищенко, С.В. Клейн, М.В. Глухих, М.Р. Камалтдинов // Анализ риска здоровью. - 2020. - № 1. - С. 4-17. DOI: 10.21668/health.risk/2020.1.01

- Развитие методологии анализа риска здоровью в задачах государственного управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения / Н.В. Зайцева, Г.Г. Онищенко, И.В. Май, П.З. Шур // Анализ риска здоровью. - 2022. - № 3. - С. 4-20. DOI: 10.21668/health.risk/2022.3.01

- Гигиена в обеспечении научно-технологического развития страны и санитарно-эпидемиологического благополучия населения (к 130-летию Федерального научного центра гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана) / А.Ю. Попова, Г.Г. Онищенко, В.Н. Ракитский, С.В. Кузьмин, В.Р. Кучма // Гигиена и санитария. - 2021. - Т. 100, № 9. - С. 882-889. DOI: 10.47470/0016-9900-2021-100-9-882-889

- Совершенствование количественных критериев оценки неканцерогенного риска для здоровья при хроническом ингаляционном поступлении химического вещества / П.З. Шур, Н.В. Зайцева, А.А. Хасанова, К.В. Четверкина, В.Г. Коста-рев // Гигиена и санитария. - 2022. - Т. 101, № 11. - С. 1412-1418. DOI: 10.47470/0016-9900-2022-101-11-1412-1418

- Trusov P.V., Zaitseva N.V., Kamaltdinov M.R. A multiphase flow in the antroduodenal portion of the gastrointestinal tract: a mathematical model // Comput. Math. Methods Med. - 2016. - Vol. 2016. - P. 5164029. DOI: 10.1155/2016/5164029

- Kamaltdinov M., Zaitseva N., Trusov P. A mathematical model of the multiphase flow in the antroduodenum: consideration of the digestive enzymes and regulation processes // Series on biomechanics. - 2018. - Vol. 32, № 3. - P. 36-42.

- Регуляция противовирусного иммунного ответа организма: математическая модель, качественный анализ, результаты / П.В. Трусов, Н.В. Зайцева, В.М. Чигвинцев, Д.В. Ланин // Математическая биология и биоинформатика. -2018. - Т. 13, № 2. - С. 402-425. DOI: 10.17537/2018.13.402

- К вопросу о применении прогнозирования эволюции риска здоровью в гигиенических оценках / Н.В. Зайцева, П.З. Шур, И.В. Май, Д.А. Кирьянов // Гигиена и санитария. - 2016. - Т. 95, № 1. - С. 106-112. DOI: 10.18821/0016-99002016-95-1-106-112

- Математическая модель эволюции функциональных нарушений в организме человека с учетом внешнесредо-вых факторов / П.В. Трусов, Н.В. Зайцева, Д.А. Кирьянов, М.Р. Камалтдинов, М.Ю. Цинкер, В.М. Чигвинцев, Д.В. Ланин // Математическая биология и биоинформатика. - 2012. - Т. 7, № 2. - С. 589-610.

- Подход к оценке риска возникновения нарушений здоровья под воздействием шума / И.В. Май, М.Ю. Цинкер, B.М. Чигвинцев, Д.Н. Кошурников // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2011. - № 10 (223). - С. 10-12.

- Трусов П.В., Зайцева Н.В., Цинкер М.Ю. Моделирование процесса дыхания человека: концептуальная и математическая постановки // Математическая биология и биоинформатика. - 2016. - Т. 11, № 1. - С. 64-80. DOI: 10.17537/2016.11.64

- Трусов П.В., Зайцева Н.В., Цинкер М.Ю. О моделировании течения воздуха в легких человека: конститутивные соотношения для описания деформирования пористой среды // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. - 2020. - № 4. - С. 165-174. DOI: 10.15593/perm.mech/2020.4.14

- Ангурец А.В. Классификация рисков при использовании ГМО // Физиология трансгенного растения и проблемы биобезопасности: сб. тезисов конф. - М., 2004.

- Metabolism of the herbicide glufosinate-ammonium in plant cell cultures of transgenic (rhizomania-resistant) and non-transgenic sugarbeet (Beta vulgaris), carrot (Daucus carota), purple foxglove (Digitalis purpurea) and thorn apple (Datura stramonium) / B.P. Muller, A. Zumdick, I. Schuphan, B. Schmidt // Pest. Manag. Sci. - 2001. - Vol. 57, № 1. - P. 46-56. DOI: 10.1002/1526-4998(200101)57:1<46::AID-PS256-3.0.m; 2-1

- Кузнецов Вл.В. Возможные биологические риски при использовании генетически модифицированных сельскохозяйственных культур // Вестник ДВО РАН. - 2005. - № 3. - С. 40-54.

- Domingo J.L., Gine Bordonaba J. A literature review on the safety assessment of genetically modified plants // Environ. Int. - 2011. - Vol. 37, № 4. - P. 734-742. DOI: 10.1016/j.envint.2011.01.003

- Новые источники пищи: от генно-инженерно-модифицированных организмов к расширению биоресурсной базы России / Н.В. Тышко, Э.О. Садыкова, С.И. Шестакова, И.Н. Аксюк // Вопросы питания. - 2020. - Т. 89, № 4. - C. 100-109. DOI: 10.24411/0042-8833-2020-10046

- Tutelyan V.A., Tyshko N.V., Sadykova E.O. Food derived from genetically modified animals: formation of safety assessment system and new approaches to toxicological research // Toxicology Letters. - 2019. - Vol. 314, Suppl. 1. - P. S241-S242.

- European Commission Directorate - General for Research and Innovation. New challenges for agricultural research: climate change, food security, rural development, agricultural knowledge systems [Электронный ресурс] // European Commission. - 2009. - URL: https://op.europa.eu/mt/publication-detail/-/publication/83dfc16f-18b8-41cb-8e84-f69b97ff1bc3/language-en (дата обращения: 16.10.2023).

- Domingo J.L. Health risks of GM foods: many opinions but few data // Science. - 2000. - Vol. 288, № 5472. -Р. 1748-1749. DOI: 10.1126/science.288.5472.1748

- ГМО: Контроль над обществом или общественный контроль? / под ред. В.Б. Копейкиной. - М.: ГЕОС, 2005 - 198 с.

- Тышко Н.В. Контроль за генно-модифицированными организмами растительного происхождения в пищевой продукции: научное обоснование и методическое обеспечение // Вопросы питания. - 2017. - Т. 86, № 5. - С. 29-33.

- Гмошинский И.В., Шипелин В.А., Хотимченко С.А. Микропластики в пищевой продукции: происхождение, свойства и возможные риски // Медицина труда и экология человека. - 2022. - № 2 (30). - С. 224-242. DOI: 10.24412/2411-3794-2022-10216;

- Гмошинский И.В., Шипелин В.А., Хотимченко С.А. Наноцеллюлозы: характеристика опасности и возможные риски (обзор литературы) // Гигиена и санитария. - 2023. - Т. 102, № 2. - С. 181-190. DOI: 10.47470/0016-99002023-102-2-181-190

- Исследование особенностей бионакопления и патоморфологических изменений тканей органов крыс при однократной ингаляционной экспозиции наночастицами оксида молибдена (VI) в сравнении с микродисперсным аналогом / Н.В. Зайцева, М.А. Землянова, М.С. Степанков, А.М. Игнатова, А.Е. Николаева // Гигиена и санитария. - 2022. -Т. 101, № 6. - С. 622-627. DOI: 10.47470/0016-9900-2022-101-6-622-627

- Оценка потенциальной опасности наночастиц оксида молибдена (VI) для здоровья человека / М.А. Землянова, Н.В. Зайцева, М.С. Степанков, А.М. Игнатова // Экология человека. - 2022. - № 8. - С. 563-575. DOI: 10.17816/humeco108248

- Землянова М.А., Зайцева Н.В., Степанков М.С. Особенности токсического действия нано- и микрочастиц оксида алюминия при многократной ингаляционной экспозиции // Гигиена и санитария. - 2023. - Т. 102, № 5. - С. 502-508. DOI: 10.47470/0016-9900-2023-102-5-502-508

- Измеров Н.Ф. Глобальный план действия по охране здоровья работающих на 2008-2017 гг.: пути и перспектив реализации // Медицина труда и промышленная экология. - 2008. - № 6. - С. 1-9.

- Материалы XII Всероссийского конгресса «Профессия и здоровье» и V Всероссийского съезда врачей-проф-патологов: сборник материалов, посвященных 90-летию ФГБУ «НИИ медицины труда» РАМН / под ред. Н.Ф. Измерова. -М: Реинфор, 2013. - 548 с.

- Онищенко Г.Г. Состояние условий труда и профессиональной заболеваемости работников Российской Федерации // Гигиена и санитария. - 2009. - № 1. - С. 10.

- Мухин Н.Н., Измеров Н.Ф., Сорокина Н.С. Профессиональная патология сегодня. Проблемы и решения // Материалы XII Всероссийского конгресса «Профессия и здоровье» и V Всероссийского съезда врачей-профпатологов. -Москва, 27-30 ноября, 2013. - С. 49-61.

- Профессиональный риск развития заболеваний периферической нервной системы у трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства / Г.А. Безрукова, Т.А. Новикова, М.Л. Шалашова, С.С. Райкин // Анализ риска здоровью. - 2015. - № 3. - С. 47-54. DOI: 10.21668/health.risk/2015.3.07;

- Новые возможности применения вариаций гена MTHFR как маркера индивидуальной чувствительности при оценке профессионального риска гипертензии в условиях воздействия шума / Д.М. Шляпников, П.З. Шур, В.Б. Алексеев, В.М. Ухабов, В.Г. Новоселов, А.Я. Перевалов // Медицина труда и промышленная экология. - 2016. - № 8. - С. 6-10.

- Новик И.И., Писарик В.М., Ростовцев В.Н. Маркеры предрасположенности к ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии // Здравоохранение. - 1999. - № 4. - С. 38-41.

- Количественная оценка риска здоровью, обусловленного напряжённостью трудового процесса / В.Б. Алексеев, П.З. Шур П.З., Д.Н. Лир, В.А. Фокин // Гигиена и санитария. - 2021. - Т. 100, № 10. - С. 1171-1178. DOI: 10.47470/0016-9900-2021-100-10-1171-1178

- Формирование нарушений жирового и углеводного обмена, обусловленных потреблением питьевой воды с повышенным содержанием хлорорганических соединений / К.П. Лужецкий, О.Ю. Устинова, П.З. Шур, Д.А. Кирьянов, О.В. Долгих, В.М. Чигвинцев, А.Я. Перевалов // Медицина труда и промышленная экология. - 2015. - № 12. - С. 29-32.

- Модифицирующее влияние факторов среды обитания на течение эпидемического процесса COVID-19 / Н.В. Зайцева, А.Ю. Попова, С.В. Клейн, А.Н. Летюшев, Д.А. Кирьянов, М.В. Глухих, В.М. Чигвинцев // Гигиена и санитария. - 2022. - Т. 101, № 11. - С. 1274-1282. DOI: 10.47470/0016-9900-2022-101-11-1274-1282

- К оценке дополнительного риска заболеваний желудочно-кишечного тракта, ассоциированных с дисбиозом кишечной микрофлоры вследствие воздействия остаточных концентраций тетрациклина в пищевых продуктах / Н.В. Зайцева П.З. Шур, A.И. Аминова, Д.А. Кирьянов, М.Р. Камалтдинов // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2012. - № 7 (232). - С. 46-48.

- Human health hazards associated with tetracycline drugs residues in food / N.V. Zaitseva, P.Z. Shur, N.G. Atiskova, D.A. Kiryanov, M.R. Kamaltdinov // International Journal of Advanced Research. - 2014. - Vol. 2, № 8. - P. 488-495.

- Оценка безопасности допустимых уровней содержания L. monocytogenes в пищевых продуктах по критериям риска здоровью населения / Н.В. Зайцева, П.З. Шур, Н.Г. Атискова, Д.А. Кирьянов, М.Р. Камалтдинов // Анализ риска здоровью. - 2013. - № 2. - С. 4-13. DOI: 10.21668/health.risk/2013.2.01

- К оценке безопасности для здоровья населения рактопамина при его поступлении с пищевыми продуктами / Г.Г. Онищенко, А.Ю. Попова, В.А. Тутельян, Н.В. Зайцева, С.А. Хотимченко, И.В. Гмошинский, С.А. Шевелева, B.Н. Ракитский [и др.] // Вестник Российской академии медицинских наук. - 2013. - Т. 68, № 6. - С. 4-8. DOI: 10.15690/vramn.v68i6.666

- Совершенствование методических подходов к обоснованию среднегодовых предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест по критериям допустимого риска здоровью человека / Н.В. Зайцева, П.З. Шур, К.В. Четверкина, А.А. Хасанова // Анализ риска здоровью. - 2020. - № 3. - С. 39-48. DOI: 10.21668/health.risk/2020.3.05

- Зайцева Н.В., Землянова М.А., Устинова О.Ю. Совершенствование стратегических подходов к профилактике заболеваний, ассоциированных с воздействием факторов среды обитания // Здоровье населения и среда обитания -ЗНиСО. - 2013. - № 11 (248). - С. 14-18.

- Зайцева Н.В., Шур П.З., Голева О.И. Экономическая оценка риска для жизни и здоровья населения региона // Экономика региона. - 2012. - № 2 (30). - С. 178-185. DOI: 10.17059/2012-2-16

- Голева О.И., Шляпников Д.М. Экономические аспекты риска развития производственно обусловленных заболеваний (на примере предприятий по добыче калийных солей) // Медицина труда и промышленная экология. - 2016. - № 1. - С. 13-15.

- Голева О.И. Оценка налоговых потерь от смертности и заболеваемости населения: подходы к оценке (на примере Пермского края) // Пермский финансовый журнал. - 2016. - № 1 (14). - С. 51-59.

- Лев М.Ю. Вопросы регулирования цен на отдельные продовольственные товары в аспекте обеспечения экономической безопасности Российской Федерации // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2021. - Т. 1, № 7 (115). - C. 19-35. DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2021.07.01.003

- Кирьянов Д.А., Цинкер М.Ю., Голева О.И. Управление риском для здоровья населения в системе экономической безопасности страны и региона // Экономическая безопасность. - 2021. - Т. 4, № 4. - С. 1195-1222. DOI: 10.18334/ecsec.4.4.113405