Актуальные проблемы нефтегазогеологической науки ближайшего десятилетия

Автор: Грунис Е.Б., Скворцов М.Б., Давыденко Б.И., Тухтаева М.И.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Актуальные проблемы нефтегазовой геологии

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены состояние минерально-сырьевой базы углеводородного сырья Российской Федерации за последние 25 лет, объемы региональных исследований, выполняемых за счет средств госбюджета, и поисковых работ, проводимых за счет средств недропользователей, а также состояние лицензирования. Показаны возможности крупномасштабного прироста новых запасов в Тимано-Баренцевоморском, Прикаспийском (надсолевой комплекс) бассейнах, в Предуральском краевом прогибе и Восточной Сибири. Сформулированы актуальные проблемы нефтегазогеологической науки и пути их решения. Определены приоритетные направления ее развития для наращивания минерально-сырьевой базы углеводородного сырья Российской Федерации

Сырьевая база углеводородов российской федерации, запасы и ресурсы углеводородов, геолого-геофизические методы, информационные технологии, бурение, лицензирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14128550

IDR: 14128550 | УДК: 550.8.02:658.012.3 | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-2-23-32

Текст научной статьи Актуальные проблемы нефтегазогеологической науки ближайшего десятилетия

Нефтегазовый комплекс России, как и других индустриально развитых стран, объективно имеет ведущее значение не только в топливно-энергетическом балансе, но и в целом в макроэкономическом уровне их народного хозяйства. В период успешной работы нефтегазового комплекса проводились внушительные объемы поисково-разведочного бурения и геофизических работ, уровень добычи достигал рекордных показателей (6,05 млн т в 1988 г.), а при-

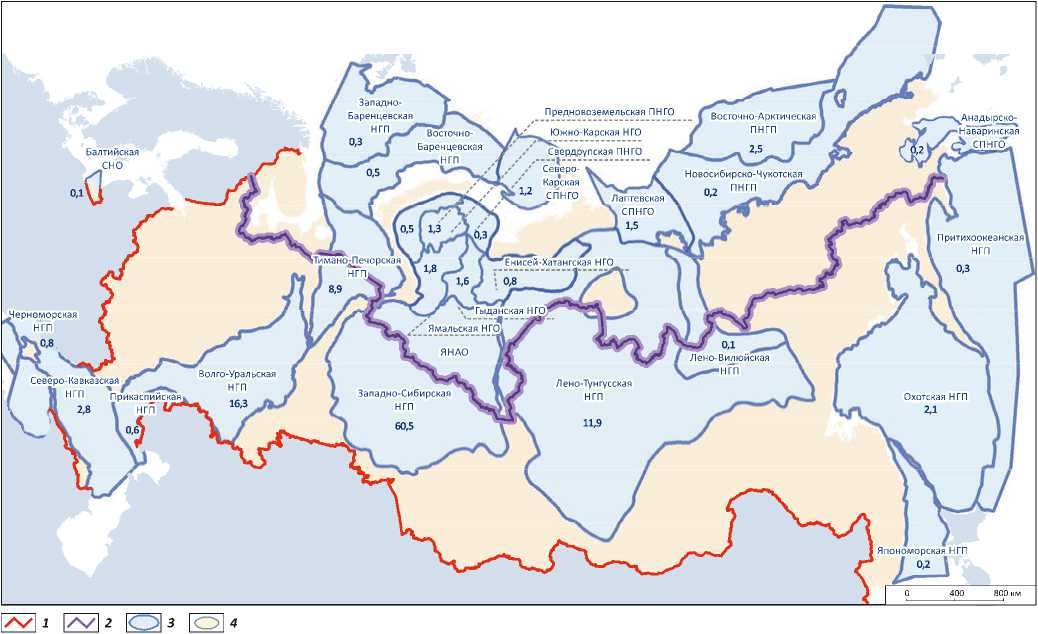

Рис. 1. Распределение начальных суммарных ресурсов нефти Российской Федерации по состоянию на 01.01.2019 г., млрд т Fig. 1. Distribution of Total Initial In-Place Resources of oil in the Russian Federation (as on 01.01.2019), bln tons

Границы ( 1 , 2 ): 1 — Российской Федерации, 2 — арктической зоны; 3 — нефтегазоносные провинции (НГП), нефтегазоносные области (НГО), перспективные нефтегазоносные провинции (ПНГП), самостоятельные перспективные нефтегазоносные области (СПНГО), самостоятельные нефтеносные области (СНО); 4 — субъекты Российской Федерации

Boundaries ( 1 , 2 ): 1 — the Russian Federation, 2 — petroleum provinces (НГП), petroleum areas (НГО), promising petroleum provinces (ПНГП), independent promising petroleum provinces (СПНГО), independent petroleum areas (СНО); 4 — constituent entities of the Russian Federation

рост промышленных запасов нефти и газа превышал годовую добычу соответственно в 1,7 и 3 раза. В успехах очевидны заслуги отечественной геологической науки, обеспечивавшей выбор общегосударственной стратегии геолого-разведочных работ на наиболее эффективных направлениях, соблюдение их стадийности, логически и хозяйственно взаимоувязанного проведения региональных, зональных, локально-поисковых и разведочных исследований. Прочной основой развития и внедрения достижений научно-технического прогресса служили теоретические разработки многочисленных коллективов научных и проектных организаций в рамках скоординированных научно-технических программ, в первую очередь в области генезиса, миграции, аккумуляции и консервации УВ, закономерностей формирования и размещения залежей как основы их прогноза; литологических, тектонических, геохимических, геофизических, геодинамических, экономических и других критериев оценки нефтегазоносности недр.

Может показаться, что в настоящее время сырьевая база России выглядит убедительно (рис. 1, 2).

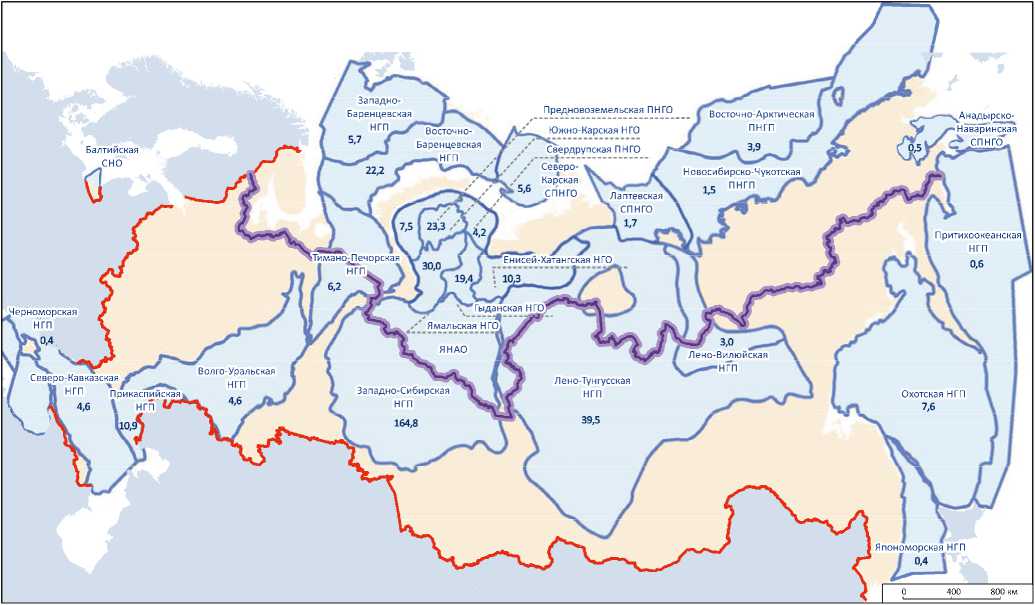

Однако следует отметить, что суммарные запасы нефти категорий А, В, С 1 (в старой классификации) за последние 25 лет сократились на 0,6 млрд т, но это уменьшение компенсирует рост запасов категории С 2 — с 8,7 млрд т в 1993 г. до 11,2 млрд т в 2018 г., т. е. за 25 лет объем перспективных ресурсов вырос на 39 %. Следовательно, суммарный объем запасов всех категорий за последние 25 лет практически не изменился. При этом количественная оценка ресурсного потенциала с каждым этапом уточнения непрерывно растет. Для перспективных ресурсов, формирующихся на стадии подготовки поисковых объектов, она увеличилась с 9,3 млрд т в 1993 г. до 12,2 млрд т к 2018 г. Похожая ситуация наблюдается и для прогнозных ресурсов. Суммарные запасы категорий D 1 и D 2 каждые 5 лет увеличиваются примерно на 3 млрд т, т. е. на 6-7 %. Во многом этому способствует разработанная методология регионального этапа изучения нефтегазоносных территорий РФ с учетом новых геолого-геофизических методов и информационных технологий и проведение на этой основе количественной оценки ресурсов. К сожалению, приращи-

Рис. 2. Распределение начальных суммарных ресурсов свободного газа Российской Федерации по состоянию на 01.01.2019 г., трлн м3

Fig. 2. Distribution of Total Initial In-Place Resources of free gas in the Russian Federation (as on 01.01.2019), TCM

Усл. обозначения см. на рис. 1

For other Legend items see Fig. 1

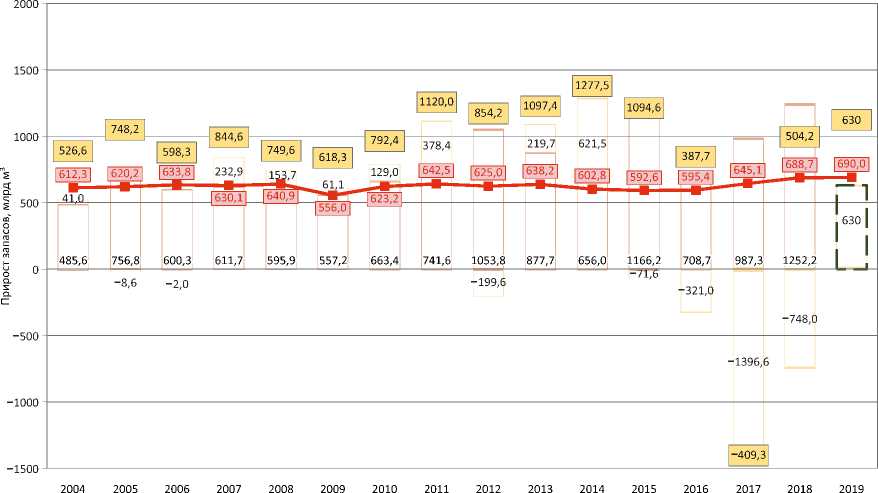

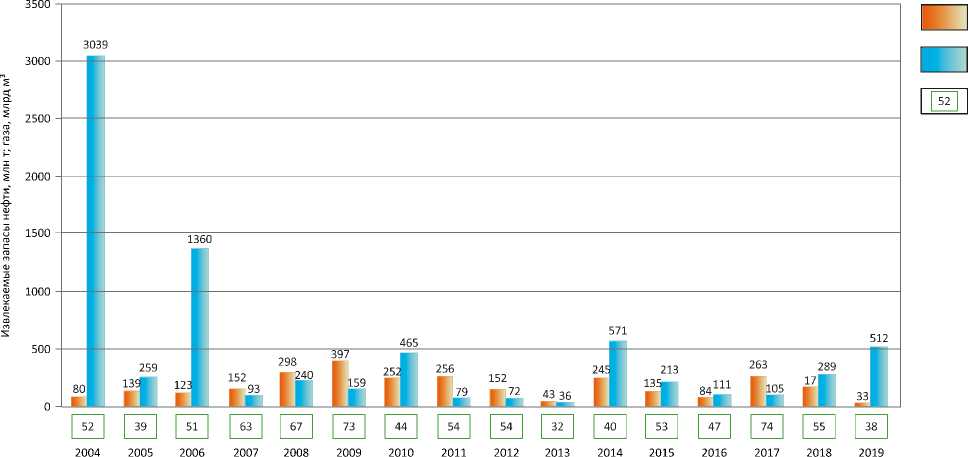

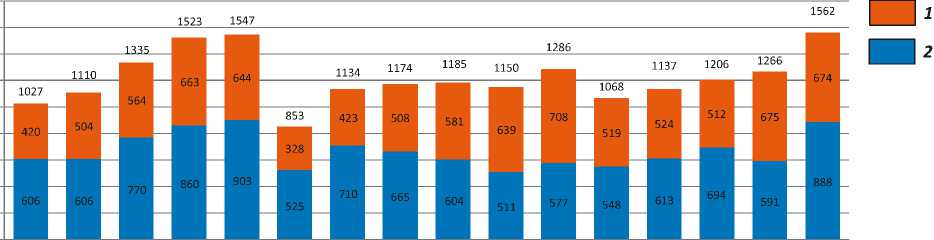

ваемые ресурсы, прогнозируемые в не охваченных ранее подсчетом нефтегазоперспективных зонах на стадиях регионального этапа геолого-разведочных работ, не вовлекаются в опоискование по той причине, что находятся в нераспределенном фонде недр, а поисковые работы проводятся только за счет недропользователей [1]. Авторы статьи считают это грубейшей ошибкой и основным препятствием для развития минерально-сырьевой базы нефти и газа. Следует отметить, что начиная с 2006 г. прирост запасов нефти и конденсата компенсировал добычу (рис. 3), однако с 2015 г. объемы прироста запасов стали снижаться и в 2017 г. впервые приращенные запасы оказались меньше объемов добычи. Компенсация объемов добычи газа приростами запасов началась только с 2010 г. (рис. 4). Кривая прироста запасов газа носит не линейный, а скачкообразный характер. Основной объем прироста запасов нефти (60-85 %) осуществляется за счет доразведки и открытия месторождений и залежей на старых площадях. Большая часть месторождений, открываемых на новых площадях, относится к очень мелким и мелким (рис. 5). За последние 5 лет из 226 открытых месторождений 148 относятся к очень мелким, 49 — к мелким, 25 — к средним и только 4 — к крупным. При этом достоверность поставленных на Государствен- ный баланс запасов некоторых крупных месторождений у многих экспертов вызвал сомнение. Региональные работы, финансируемые из федерального бюджета, имеют очевидные тенденции сокращения объемов по всем видам. Сейсморазведочные работы 2D сократились в два раза, объемы параметрического бурения — с максимума 17,4 тыс. м в 2008 г. до минимума 0,4 тыс. м в 2016 г., несмотря на то, что площадь неопоискованных нефтегазоперспективных зон составляет более 2 млн км2 [2].

При таких объемах региональных работ рассчитывать на подготовку перспективных объектов для лицензирования и поисковых работ не приходится.

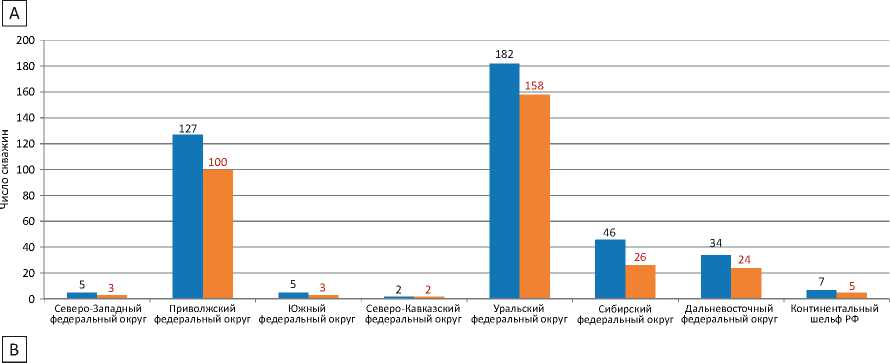

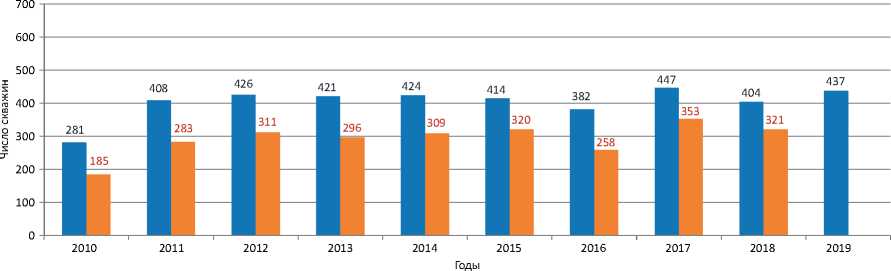

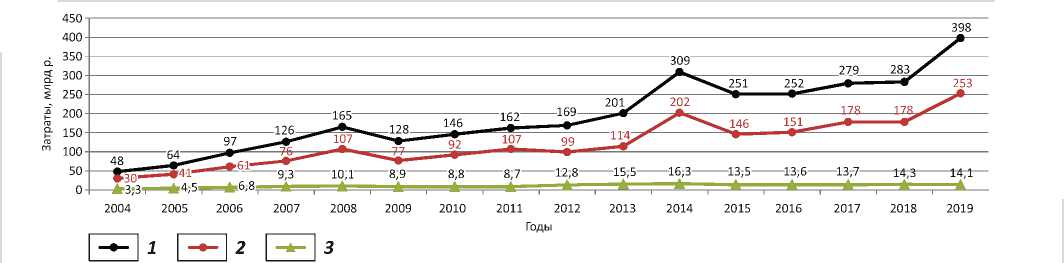

Объемы бурения и сейсморазведки, выполняемые недропользователями на лицензионных участках, сокращаются. Хотя в 2019 г. ожидается некоторый прирост объемов бурения (рис. 6, 7). При этом недропользователями за 2009–2019 гг. открыто более 400 нефтяных месторождений с суммарными извлекаемыми запасами категорий С 1 + С 2 более 2 млрд т. Динамика затрат на проведение геолого-разведочных работ на нефть и газ приведена на рис. 8.

К нераспределенному фонду недр относится всего 4,8 % запасов нефти, газа — 3,5 % от общих запасов всех категорий России. Соответственно к распреде-

Рис. 3. Динамика добычи и прироста запасов жидких УВ (нефть + конденсат) по Российской Федерации в 2004–2018 гг. и план на 2019 г.. Fig. 3. History of liquid HC (oil + condensate) production and reserves growth in the Russian Federation in 2004–2018 and plan for 2019

Прирост запасов по результатам ( 1 , 2 ): 1 — геолого-разведочных работ, 2 — переоценки; 3 — добыча

Reserves growth according to the results of ( 1 , 2 ): 1 ― exploration activities, 2 — re-assessment; 3 — production

Рис. 4. Динамика добычи и прироста запасов свободного газа + газовой шапки по Российской Федерации в 2004–2018 гг. и план на 2019 г. Fig. 4. History of free gas + gas cap production and reserves growth in the Russian Federation in 2004–2018 and plan for 2019

Усл. обозначения см. на рис. 3

For other Legend items see Fig. 3

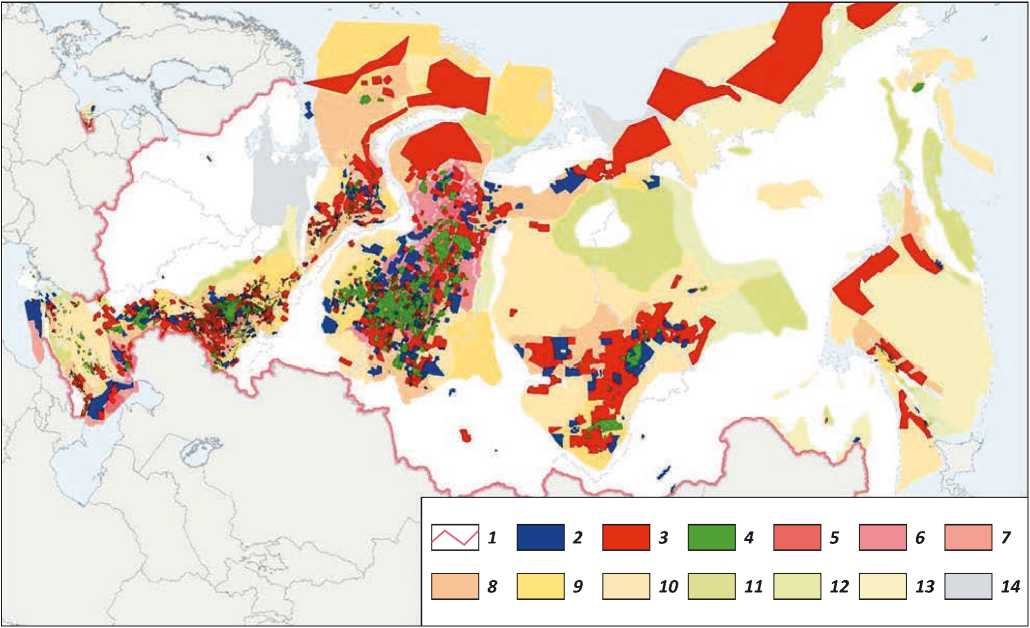

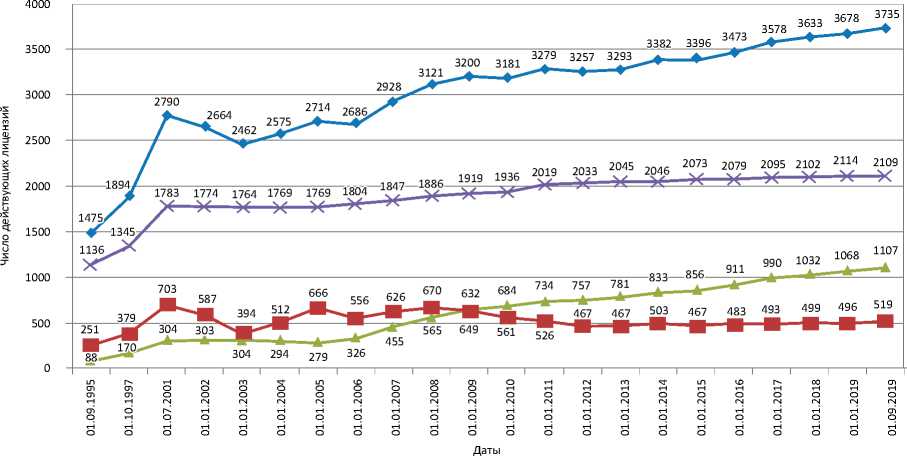

ленному фонду недр относится 95,2 % запасов нефти и 96,5 % запасов газа от общих запасов РФ всех категорий. На 01.09.2019 г. на УВ-сырье выдано 3735 лицензий, в том числе пользователям недр: 2109 — НЭ (разведка и добыча); 1107 — НР (геологическое изу- чение, разведка и добыча); 519 — НП (геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений). В то же время по стране лицензировано только 34 % площади нефтеперспективных земель. В основном это участки с прогнозными и перспективными ре-

Рис. 5. Число открытых месторождений и запасы УВ Российской Федерации в 2004–2019 гг. Fig. 5. Number of fields discovered and HC reserves of the Russian Federation in 2004–2019

Запасы ( 1 , 2 ): 1 — извлекаемые нефти категорий С1 + С2, 2 — газа категорий С1 + С2; 3 — число открытых месторождений нефти и газа

Reserves ( 1 , 2 ): 1 — recoverable oil of С1 + С2 categories, 2 — gas of С1 + С2 categories; 3 — number of discovered oil and gas fields

Рис. 6. Динамика объемов поисково-разведочного бурения на нефть и газ, выполненного за счет средств недропользователей на территории Российской Федерации и ее континентальном шельфе в 2004–2018 гг., и план на 2019 г.

Fig. 6. Dynamics of exploratory drilling for oil and gas funded by subsoil users in the Russian Federation territory and its continental shelf in 2004–2018 and plan for 2019

s 1400

2 1200

I 1000

ю 800

I 600

° 400

200 0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Объемы бурения ( 1 , 2 ): 1 — разведочного, 2 — поискового

Drilling metreage ( 1 , 2 ): 1 — exploratory, 2 — prospecting

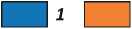

сурсами (рис. 9). То есть налицо необходимость резкого увеличения объемов работ поискового этапа. Динамика изменения числа действующих лицензий в РФ приведена на рис. 10.

Состояние начальных суммарных ресурсов РФ, их изученности и остаточного потенциала по главнейшим сухопутным и акваториальным бассейнам свидетельствует о реальных возможностях интенсивного роста минерально-сырьевой базы нефте- и газодобычи. Основу крупномасштабного прироста новых запасов в европейской части России составляют в первую очередь ресурсы Тимано-Баренцевоморского и Прикаспийского (надсолевой верхнепермско-мезо- зойский этаж) бассейнов, Предуральского краевого прогиба, Восточной Сибири. В результате проведенных исследований установлено сочленение Мраковской депрессии с Прикаспийской впадиной по Ново-Алексеевскому прогибу, четко прослеживаемому по отложениям рифея до перми включительно. Исходя из этого, можно предполагать, что условия катагенеза, генерации и аккумуляции УВ в Предуральском краевом прогибе могут быть идентичными Прикаспийской впадине. Успех освоения этих перспективных направлений нереален без прорыва на передовой мировой уровень всех видов геофизических и научно-исследовательских работ,

Рис. 7. Число поисковых и разведочных скважин на нефть и газ, завершенных строительством на территории РФ и ее акваториях, по федеральным округам за 2018 г. (А), динамика за 2010–2018 гг. и план на 2019 г. (B)

Fig. 7. Number of exploratory wells for oil and gas in the Russian Federation territory and its offshore areas, over the federal districts for the year 2018 (A), dynamics in 2010–2018 and plan for 2019 (B)

Поисково-разведочные скважины ( 1 , 2 ): 1 — все, 2 — продуктивные

Exploratory wells ( 1 , 2 ): 1 — all, 2 — successful

без научного осмысления геолого-геофизических материалов по аналогичным рифтогенным, аллювиально-дельтовым и шельфовым Мексиканскому, Гвинейскому и Североморскому бассейнам. Логически обоснованное исчерпание структурно-антиклинальных прогностических поисковых методов резко повышает актуальность разведки альтернативных литолого-стратиграфических и палеогеоморфологи-ческих ловушек в Волго-Уральской, Предкавказской и Тимано-Печорской (суша) провинциях [3].

Подобные крупномасштабные задачи поставлены для Западной Сибири, где практически исчерпан фонд крупных и средних структурных ловушек. В этой связи усложнение поисков и разведки таких объектов требует внедрения новых технических, технологических, прежде всего геофизических, и научно-методических решений на основе углубления палеогеоморфологических, формационных и сейс-мостратиграфических исследований, переосмысления закономерностей размещения скоплений УВ, в том числе и прогнозной оценки.

На начальных стадиях изучения и создания научно обоснованных геологических моделей провинций, областей и зон нефтегазонакопления выделяют располагающие огромными УВ-ресурсами территории и акватории Восточной Сибири, Якутии и Охотско-Дальневосточного региона. Организация на основе имеющейся сырьевой базы нефтегазодобывающего комплекса исключительно важна для будущих судеб российской государственности и имеет не только инфраструктурную народно-хозяйственную, но и внешнеэкономическую международную значимость. Тем более, что состояние российской экономики не позволяет в данный момент в полной мере рассчитывать на решение этих задач без привлечения иностранных инвестиций. При таких обстоятельствах исключительно важно сохранить и углубить научно-концептуальную основу комплексного изучения и освоения минерально-сырьевой базы данных провинций. Таким образом, совершенно очевидно, что современное состояние газо- и особенно нефтедобычи в первую очередь обусловлено естественным старением длительно разрабатываемых месторождений

Рис. 8. Динамика затрат на проведение геолого-разведочных работ на нефть и газ за счет средств федерального бюджета и недропользователей на территории Российской Федерации и ее континентальном шельфе в 2004–2018 гг. (с учетом неисполненных обязательств) и план на 2019 г.

Fig. 8. Behaviour of costs for oil and gas exploration activities funded from federal budget resources and funded by subsoil users in the Russian Federation territory and its continental shelf in 2004–2018 (accounting for outstanding commitments) and plan for 2019

Затраты на геолого-разведочные работы на нефть и газ ( 1 – 3 ): недропользователей ( 1 , 2 ): 1 — суммарные, 2 — на поисковоразведочное бурение; 3 — федерального бюджета

Costs for oil and gas exploration activities ( 1 – 3 ): subsoil users ( 1 , 2 ): 1 — total, 2 — for exploratory drilling; 3 — federal budget resources

Рис. 9. Состояние лицензирования на УВ-сырье на территории Российской Федерации на 01.09.2019 г.

Fig. 9. State of HC raw materials licensing in the territory of the Russian Federation as of 01.09.2019

О 400 800 км

-

1 — граница Российской Федерации; лицензионные участки распределенного фонда по видам работ ( 2 – 4 ): 2 — геологическое изучение (НП), 3 — геологическое изучение и добыча (НР), 4 — добыча (НЭ); плотность ресурсов УВ, тыс. т/км2 (извлекаемых) ( 5 – 13 ): 5 — > 300, 6 — 300–200, 7 — 200–100, 8 — 100–50, 9 — 50–30, 10 — 30–10, 11 — 10–5, 12 — 5–3, 13 — < 3; 14 — участки, перспективные на качественном уровне

-

1 — border of the Russian Federation; license areas of the allocated subsoil fund, work breakdown ( 2 – 4 ): 2 — geological study (НП), 3 — geological study and production (НР), 4 — production (НЭ); HC resources density, thous. tons per km2 (recoverable) ( 5 – 13 ): 5 — > 300, 6 — 300–200, 7 — 200–100, 8 — 100–50, 9 — 50–30, 10 — 30–10, 11 — 10–5, 12 — 5–3, 13 — < 3; 14 — areas promising at qualitative level

Рис. 10. Число действующих лицензий в Российской Федерации

Fig. 10. Number of valid licenses in the Russian Federation

Число лицензий ( 1 – 4 ): по видам работ ( 1 – 3 ): 1 — НР, 2 — НЭ, 3 — НП; 4 — всего

Number of licenses ( 1 – 4 ): work breakdown ( 1 – 3 ): 1 — НР, 2 — НЭ, 3 — НП; 4 — total

распределенного фонда и мельчанием новых открытий в прилегающих высокоразведанных территориях, преобладанием в их составе экономически менее выгодных для освоения трудноизвлекаемых запасов [3, 4].

Заключение

Потребности геолого-разведочных работ непосредственно определяли и будут определять круг и масштабность научных исследований. Существующая система финансирования восполнения минерально-сырьевой базы за счет бюджетных отчислений, в составе которых на науку приходится весьма небольшая доля, не позволяет рассчитывать на кардинальный перелом в существующем дефиците подготавливаемых запасов и выход в новые районы. К тому же, как ее образно называют, «лоскутная», или «хуторская», система лицензионного недропользования, как правило не выходящего за рамки отдельных единичных площадей, предопределяет и преимущественно мелкомасштабный уровень сопровождающих такие работы научных исследований. Крупные стратегические задачи, анонсируемые в федеральных целевых научно-технических программах, не решаются из-за крайне ограниченного федерального финансирования. Все это неизбежно приводит к сворачиванию в первую очередь геофизических, научно-исследовательских и конструкторских работ, ликвидации большинства стратегических фундаментальных направлений. В то же время суммарные поступления от использования минерально-сырьевой базы формируют более 40 % федерального бюд жета и 80 % всех валютных поступлений, обеспечивающих стабильность национальной валюты и рост резервов Центрального банка России.

Российский нефтегазовый комплекс нуждается в коренном технико-технологическом перевооружении во всех сферах его деятельности, начиная от геофизических и геолого-съемочных работ вплоть до разработки месторождений. Однако без квалифицированного научного сопровождения, интерпретации, анализа и синтеза данных эти затраты окажутся малоэффективными. К тому же только на соответствующих научных основах возможны совершенствование и разработка принципиально новых разведочных технологий, концепций и моделей геологического строения, нефтегазообразования и формирования залежей УВ [4].

Какими видятся актуальные проблемы нефтегазогеологической науки и области их применения, а также приоритетные направления ее развития в интересах совершенствования геолого-разведочного процесса и наращивания минерально-сырьевой базы? Авторы статьи, не претендуя на изложение всеобъемлющего перечня, отмечают лишь наиболее важные:

-

- фундаментальные исследования физико-химических процессов миграции и аккумуляции, развитие альтернативных идей глубинного и низкотемпературного образования нафтидов, пространственного соотношения очагов генерации и зон нефтегазона-копления УВ. Повышенный интерес в рамках этой проблемы приобретают вопросы нефтегазоносности кристаллических пород фундамента и древних до-

- кембрийских толщ, а также угленосных фаций. Особое значение имеет изучение причин и механизма распространения газогидратов в районах вечной мерзлоты и глубоководно-морских толщ. Важным представляется также развитие теоретических основ и изучение прикладного значения биогеохимической и абиогенной концепций генерации УВ [5];

– разработка интегрированных эволюционно-генетических моделей нефтегазоносных бассейнов, зон нефтегазонакопления и залежей по комплексу геофлюидальных, геохимических, геодинамических параметров и выраженности в геофизических полях, компьютерно-математические способы их визуализации и типизации. Параллельно с этим должно проводиться осмысление взаимосвязи перечисленных геологических явлений в пределах конкретных установленных и потенциальных объектов-ловушек, их морфогенетической классификации и закономерностей размещения;

– совершенствование существующих и разработка новых эффективных методов геолого-поисковых, оценочных и разведочных работ на нефть и газ, ориентированных на рентабельное освоение малоразмерных, малоамплитудных и сложнопостроенных ловушек и залежей, составляющих основную часть остаточного ресурсного потенциала регионов зрелой и высокой разведанности, а также крупных скоплений — базовых для эффективного освоения новых перспективных территорий;

– изучение геологического строения и перспектив нефтегазоносности толщ, залегающих глубже основных горизонтов разработки в старых районах нефтедобычи, что важно для их поддержания. Это доюрские отложения Западной Сибири, рифей-венд-ские отложения и докембрийский фундамент ВолгоУральской, Тимано-Печорской провинций и других регионов;

– пересмотр существующих количественных оценок прогноза нефтегазоносности по многим районам на основе иных, альтернативных, ранее применявшихся преимущественно «антиклинальных» подходов, учитывающих преобладающий

литофациальный контроль скоплений. Очевидна необходимость проведения большого объема научно-исследовательских работ по интерпретации и переинтерпретации на современном уровне огромного фактического материала. Это позволит более успешно выполнять одну из важнейших задач — научное обоснование эффективных направлений геолого-разведочных работ;

– проведение комплекса геологических, геохимических, геофизических, геолого-экономических исследований с целью формирования нового нефтегазодобывающего региона, определяющего (как сейчас — Западная Сибирь, а когда-то — Волго-Урал) УВ-потенциал страны и добычу нефти и газа;

– исследования и мониторинг геодинамическо-го состояния недр, особенно в районах повышенной сейсмической разломной и плитотектонической активности и неравномерной геомеханической напряженности массивов горных пород. Последнее приобретает серьезное прикладное значение при использовании методов воздействия на фильтрационно-емкостные свойства нефтегазоносных пород с целью повышения коэффициентов извлечения УВ-сырья.

Эти приоритетные направления в значительной мере приведены в контексте выполняемых в ФГБУ «ВНИГНИ» исследований. Очевидна необходимость изучения и применения многих разработок в кооперации с научными коллективами других организаций.

Прогресс в нефтегазовой отрасли, безусловно, всецело зависит от повышения технического уровня разведочной техники до мирового уровня. Аналогичный процесс должен сопровождать и научную сферу для совершенствования лабораторно-аналитической и приборной баз, программного и методического обеспечения.

Хочется верить, что в ближайшее десятилетие российская геологическая наука, опираясь на славные традиции, восстановит свой престиж и будет достойно содействовать развитию отечественной нефтегазовой промышленности.

Список литературы Актуальные проблемы нефтегазогеологической науки ближайшего десятилетия

- Варламов А.И., Афанасенков А.П., Виценовский М.Ю., Давыденко Б.И., Иутина М.М., Кравченко М.Н., Мельников П.Н., Пороскун В.И., Скворцов М.Б., Фортунатова Н.К. Состояние и пути наращивания сырьевой базы углеводородов в Российской Федерации // Геология нефти и газа. - 2018. - № 3. - С. 5-25.

- Варламов А.И., Афанасенков А.П., Лоджевская М.И., Кравченко М.Н., Шевцова М.И. Ресурсы и запасы УВ // Геология нефти и газа. - 2016. - № 3. - С. 3-14.

- Гаврилов В.П., Грунис Е.Б. Состояние ресурсной базы нефтедобычи в России и перспективы ее наращивания // Геология нефти и газа. - 2012. - № 5. - С. 30-38.

- Грунис Е.Б., Барков С.Л., Мишина И.Е. Проблемы и инновационные пути расширения ресурсной базы углеводородов за счет нетрадиционных источников Российской Федерации // Георесурсы. - 2014. - Т. 59. - № 4. - С. 28-34.

- Грунис Е.Б. Новые представления теории геологических процессов и перспективы нефтегазоносности Русской платформы // Георесурсы. - 2012. - № 6(48). - С. 63-71.