Актуальные вопросы формирования и сохранности углеводородов нефтяного ряда в пределах Восточно-Баренцевского бассейна

Автор: Ульянов Г.В., Богоявленская О.В., Голованов Д.Ю., Малышев Н.А., Комиссаров Д.К., Вержбицкий В.Е., Колюбакин А.А., Суслова А.А., Калмыков А.Г.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей нефти и газа

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены аспекты формирования и сохранности углеводородов нефтяного ряда в триас-меловых отложениях Восточно-Баренцевского мегапрогиба. Результаты поисково-разведочного бурения указывают на преимущественную газоносность региона, но, несмотря на это, на обрамляющих его островах арх. Земля Франца-Иосифа и в донных осадках северной части акватории Баренцева моря установлено наличие битумопроявлений и углеводородов нефтяного ряда, генезис которых достоверно неизвестен. Для определения их источников проведена реконструкция эволюции углеводородных систем с применением технологий трехмерного бассейнового моделирования, учитывающего основные тектоноседиментационные особенности развития региона от позднедевонской рифтовой стадии до синеклизной в настоящее время. Для учета основных структурных перестроек проведено восстановление мощностей эродированных осадков во время основных фаз воздымания в триас-кайнозойское время. В термической истории учтены события мезозойского магматизма и четвертичных оледенений. Достоверность полученных результатов апробирована реальными кинетическими спектрами образцов мезозойских нефтегазоматеринских пород, откалибрована на замеры плотности теплового потока и отражательной способности витринита. В результате установлено, что к моменту формирования основных структур отложения верхнего - среднего триаса частично вышли из главных зон нефте- и газообразования, что отчасти обусловлено внедрением интрузий, повлекшим термическую деструкцию органического вещества и газообразный тип генерируемого флюида. Юрские нефтегазоматеринские толщи остались преимущественно незрелыми. Результаты моделирования апробированы хроматомасс-спектрометрическими исследованиями битумов, отобранных в рамках экспедиции на арх. Земля Франца-Иосифа в 2022 г. По биомаркерам источником битумов являются породы, содержащие органику континентального и прибрежно-морского генезиса, что отвечает среднетриасовому интервалу, однако прямых корреляций нефть - органическое вещество установить не удалось. Факт наличия жидких углеводородов в регионе подтвержден вещественными методами и цифровыми симуляторами. Обоснование их источников и оценка объемов генерации остаются одними из приоритетных задач для будущих исследований

Осадочный бассейн, органическое вещество, нефтегазоматеринские породы, бассейновое моделирование, углеводороды нефтяного ряда, магматизм, интрузии, битумы

Короткий адрес: https://sciup.org/14133473

IDR: 14133473 | УДК: 553.98 | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-3-41-50

Текст научной статьи Актуальные вопросы формирования и сохранности углеводородов нефтяного ряда в пределах Восточно-Баренцевского бассейна

По последним оценкам Роснедр, континентальный арктический шельф РФ содержит более 85 трлн м3 природного газа и 17 млрд т нефти (Петров Е.И., 2022, устное сообщение). Основной их объем приходится на шельфы Баренцева и Карского морей [1], что подтверждается открытиями здесь уникальных и крупных газовых и газоконденсатных (Штокмановское, Ленинградское, им. Маршала Жукова, им. Маршала Рокоссовского и др.) и крупных нефтяных и газонефтяных (Победа, Мадачагское, Медынское-море, Приразломное и др.) месторождений.

Вопрос фазового состава будущих открытий является одним из критически важных с позиций технико-экономического освоения ресурсов региона. Если преимущественная газоносность Южно-Карского нефтегазоносного бассейна подтверждается последними открытиями (месторождения им. Маршала Жукова и им. Маршала Рокоссовского) и хорошо согласуется с точки зрения единой (схожей) модели эволюции УВ-систем северных, преимущественно газоносных, районов Западной Сибири, то возможность образования и сохранности УВ нефтяного ряда в недрах Восточно-Баренцевского бассейна до сих пор является дискуссионной. К западу (норвежская часть Баренцева моря) и югу (Печорское море) открыты промышленные залежи нефти; на востоке (арх. Новая Земля) и севере (арх. Земля Франца-Иосифа) установлены прямые признаки нефтеносности в виде битумопроявлений, однако все пробуренные в акватории Восточно-Баренцев-ского нефтегазоносного бассейна скважины свидетельствуют о преимущественной газоносности.

Предпосылки и методы исследований

Особенности геологического строения Восточ-но-Баренцевского бассейна позволяют выделить в его пределах три УВ-системы, доминирующие в различных частях: среднепалеозой-нижнетриа-совую в восточной Предновоземельской области, триас-нижнемеловую в центральной части бассейна (Южно- и Северо-Баренцевские впадины) и преимущественно триас-верхнепалеозойскую (?) — в пределах западных бортовых поднятий на границе с норвежским сектором акватории. Ввиду отсутствия скважин, вскрывших полный разрез осадочного чехла в регионе, существуют неопределенности в стратиграфическом расчленении разреза, особенно это касается базальных горизонтов и палеозойского комплекса, что в настоящее время может быть решено в рамках программы стратиграфического бурения, инициированной ПАО «НК «Роснефть» [2]. Безусловно, детализация строения хроностратиграфических единиц и вариации фациального состава отложений будут оказывать влияние на развитие УВ-сырья региона, однако по мнению авторов статьи, это влияние будет не столь значительное. Вне зависимости от возраста УВ-сы-рья, основные факторы, определяющие тип флюида в залежах, являются универсальными для всех бассейнов и их можно объединить в три группы: 1) тип и зрелость нефтегазоматеринской породы (НГМП), 2) структурные перестройки и 3) изменения термобарического режима в истории развития региона.

Современные технологии прогноза и оценки перспектив нефтегазоносности различных регионов во многом связаны с применением инструментов бассейнового моделирования и сейсмических (геофизических) преобразований. Если вторые работают непосредственно с конкретным объектом, характеризуя особенности его литологического состава и флюидонасыщения на текущий момент, то первые позволяют восстановить всю историю формирования потенциальных залежей, включая

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

оценку сохранности с учетом воздействия множества геологических факторов (магматизм, эпизоды эрозии, оледенения, вторичные преобразования и т. д.). Авторы статьи в рамках региональных исследований выполнили бассейновое моделирование с учетом положения в разрезе, времени внедрения и оценки мощностей субпластовых интрузий в осадочном чехле, последовательного восстановления мощности эродированных отложений и влияния оледенений [3].

Краткие сведения о геологическом строении региона

Тектоноседиментационная история Восточно-Баренцевского бассейна начинается, по представлениям авторов статьи, в позднедевонское (франское) время с процессов рифтогенеза в надсубдукцион-ной задуговой тектонической обстановке, сопровождающихся синрифтовым вулканизмом. Начиная с фаменского века бассейн испытывал пострифтовое погружение с формированием карбонатных фаций в зоне шельфа и депрессионных — в глубоководных областях. Погружение происходило на фоне оро-генических процессов в Северо-Карско-Северозе-мельско-Таймырском регионе, происходивших до раннепермского времени включительно. В поздней перми карбонатное осадконакопление сменяется на терригенное, происходит накопление мощного верхнепермь-триасового комплекса кластических осадков, транспортируемых в основном с Уральского орогена и о-ва Таймыр, а также локально с Восточно-Европейской платформы [4]. В среднем триасе - ранней юре за счет роста Пай-Хоя и Полярного Урала в бортовых (преимущественно восточных) зонах Восточно-Баренцевского бассейна происходит эрозия части отложений, а также в это время фиксируется рост некоторых локальных поднятий в регионе. В юрское время территория была относительно тектонически стабильной и вновь испытывала медленное погружение с накоплением мелководно-морских и континентальных песчано-глинистых осадков вплоть до оксфордского века, после чего происходит значительное углубление бассейна с морским накоплением преимущественно глин в киммеридже - титоне. На рубеже юрского и мелового периодов и в аптский век в Восточ-но-Баренцевском мегапрогибе (преимущественно в северной части) фиксируется новая стадия инверсионных деформаций, связанная с формированием архипелагов Новая Земля, Земля Франца-Иосифа и Шпицберген. В это время в бассейне преобладает терригенная седиментация с образованием клиноформного комплекса на фоне медленного платформенного погружения. При этом снос осадков происходил в основном с севера. Рост обрамляющих островов сопровождался процессами базальтового магматизма, что привело к формированию дайко-вого комплекса пород на большей части бассейна. До конца мелового периода регион находился в тектонически спокойном состоянии, продолжалась терригенная седиментация на фоне медленного погружения бассейна. Палеоген-эоценовое время характеризуется фазой мощных транспресионных деформаций, связанных с юриканской орогенией на севере Гренландии и на арх. Шпицберген, что привело к окончательному становлению структурного плана и росту большинства валов и локальных понятий в регионе. В последующие периоды территория продолжала, вероятно, испытывать эрозионное воздействие, в том числе под влиянием ледниковых процессов в четвертичное время.

Для учета основных структурных перестроек в геологической модели бассейна авторы статьи провели восстановление мощностей эродированных осадков во время основных фаз воздымания: пред-триасовой (P-T-несогласие), предсреднеюрской (J1), предмеловой (BCU, Base Cretaceous U n co n formity), предаптской (K 1 n c) и кайнозойской (Q). Реконструкции выполнены в основном геоморфологическим методом с калибровкой по замерам отражательной способности витринита по разрезам скважин. Более подробно методика и алгоритмы процессов восстановления палеотолщин, применяемые авторами статьи, изложены в работе Д.Ю. Голованова и др. [3].

Помимо тектоноседиментационной эволюции региона ключевыми факторами, определяющими тип УВ-флюида, являются характеристики НГМП. В данной статье основной акцент был сделан на мезозойский комплекс, отложения которого довольно хорошо изучены в скважинах. Далее приведем краткие характеристики основных уровней НГМП, учтенных в модели.

Индские отложения нижнего триаса изучены в разрезах скважин Адмиралтейская-1 и Крестовая-1, где их мощность достигает 1,4-2,5 км. Они обладают бедным нефтегазоматеринским потенциалом со значениями Сорг = 0,12-1,1 %, S 1 + S2 = 0,12-0,56 мг УВ/г породы. Битумоид характеризуется, как правило, бимодальным распределением н-алканов с первым максимумом n -C 17 - n -С19 и вторым — в высокомолекулярной области около n -С26, и в целом — преобладанием высокомолекулярных н-алканов до n -С35. Отношение Pr/Ph 1-1,6 для пород из скв. Ад-миралтейская-1 свидетельствует о морских слабовосстановительных условиях осадконакопления с примесью терригенного ОВ. При этом более восстановительные условия (Pr/Ph = 0,6-1) характерны для отложений из разреза скв. Крестовая-1. Оленекские отложения триаса содержат отдельные прослои, более обогащенные ОВ с Сорг 0,9–1,85 % гумусового типа (водородный индекс HI до 126 мг УВ/г Сорг), но все еще с бедным потенциалом.

Отложения среднего и верхнего триаса накапливались преимущественно в прибрежно-континентальных условиях и отличаются преобладающим гумусовым типом органики с бедным генерационным потенциалом (Сорг 0,15–0,37 %). В данных толщах выделяются отдельные глинистые прослои, характеризующиеся смешанным гумусово-сапропелевым типом ОВ и удовлетворительным до хорошего исходным генерационным

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS потенциалом (Сорг от 1,2 до 1,6 % на Ферсмановской и 2,3 % на Лудловской площадях, а HI до 225 мг УВ/г Сорг в породах на Ферсмановской и до 260 мг УВ/г Сорг на Мурманской площадях). В составе генерируемых УВ преобладал газ с некоторой долей жидких УВ.

В разрезе нижне-среднеюрской толщи также выделены редкие прослои, обладающие низкой – средней генерационной способностью. Низкие значения водородного индекса, Сорг и генерационных возможностей указывают на преимущественно газовый потенциал данных отложений и их незначительный вклад в формирование нефтегазоносности региона. Для нижнеюрской НГМТ в модели принято значение исходного Сорг 1,3 %, а HI 150 мг УВ/г Сорг. Нефтематеринская толща верхнеоксфорд-ско-титонского яруса верхней юры является наиболее широко распространенной на всей территории российской части Баренцева моря. Однако по результатам пиролиза и региональных оценок катаге-нетической преобразованности данные отложения преимущественно незрелые.

По результатам проведенного анализа свойств потенциальных НГМП в модели были приняты значения HI и Cорг, восстановленные до исходных на начало катагенеза.

Геотермическое моделирование и основные результаты

Классический подход геотермического моделирования предполагает учет данных измерения температур и теплового потока в разрезе бассейна. Для реконструкции тепловой истории во времени выполняется прогноз плотности теплового потока на основные этапы геологической истории развития региона, основанный на методе аналогий с современными значениями плотности теплового потока в различных зонах геодинамической трансформации земной коры на примере современных бассейнов.

В среднем для Баренцевоморского региона характерны значения температурного градиента 2,4–2,8 оС/100 м (Арктическая, Штокмановская и Северо-Мурманская площади). Локальные максимумы по замерам пластовых температур в разрезах скважин наблюдаются на востоке (Адмиралтейская площадь) и юго-востоке (Северо-Киль-динская площадь), где температурный градиент достигает 3,5 и 3 оС/100 м соответственно. Здесь фоновые температуры на глубине 3 км составляют 75–90 оС, а на глубине 4 км — 110–125 оС. Анализ данных параметров позволяет выполнить оценку современной катагенетической зональности разреза. Однако анализ сейсмических, гра-ви- и магнитометрических данных показывает, что в осадочном чехле Восточно-Баренцевского мегапрогиба (преимущественно в северной части) выявлено большое число магматических тел, внедрение которых, основываясь по большей части территории на изотопных датировках

40Ar/39Ar-методом образцов пород из силлов и даек с обрамляющих островов (архипелаги Земля Франца-Иосифа и Новая Земля), происходило в два основных эпизода: раннемезозойский (раннеюрский) и позднемезозойский (позднеюр-ско-раннемеловой) [5], каждому из которых соответствовало несколько фаз внедрений, что безусловно влияло на процессы трансформации ОВ и, вероятно, вторичный крекинг УВ.

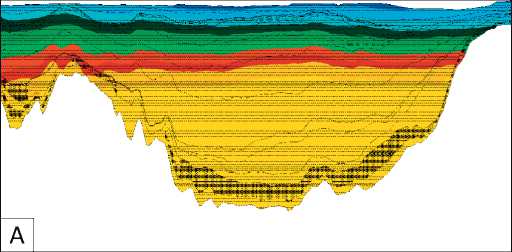

Для комплексной оценки влияния процессов магматизма на эволюцию геотермического режима Восточно-Баренцевского бассейна и степень катаге-нетической преобразованности ОВ НГМП авторами статьи было выполнено картирование ареала распространения интрузий в акватории по сейсмическим данным (рис. 1). Распространение многопластовых интрузий достоверно известно и в разрезах арх. Земля Франца-Иосифа, что подтверждается здесь результатами бурения трех скважин (Хейса, Северная и Нагурская) и многочисленными полевыми наблюдениями. По результатам анализа сейсмических данных установлено, что внедрение силлов происходило преимущественно в отложения триасового возраста, причем их число в разрезе может достигать нескольких десятков. Следует отметить, что для южной части изучаемого региона характерно внедрение интрузий в отложения нижнего – среднего триаса, а в северном направлении наблюдается подъем интрузивных пород до уровня верхнетриасовых, редко нижнеюрских.

Мерой степени преобразования ОВ принята отражательная способность концентрированного или детритного витринита ( R o,). Интенсивность отражения пропорциональна интенсивности катагенети-ческого процесса, протекающего в ОВ по угольному циклу. Будучи необратимой величиной, R o повышается только при возрастании температуры как функция погружения или возросшего теплового потока, а при их снижениях сохраняет максимально достигнутый уровень, что впервые показано в работах И.И. Аммосова и др. [6].

Анализ особенностей распределения значений R о при моделировании процессов базальтоидно-го магматизма проводился по сценарию с учетом развития в разрезе внедрения интрузий и даек на 115 млн лет и с учетом дополнительного неизбежного регионального повышения плотности теплового потока за счет магматизма.

Дополнительный контроль калибровки модели проводился в скважинах, вскрывших интрузивные тела. Бурением на Лудловской структуре были вскрыты два пласта габбро-диабазов, залегающих в верхней половине разреза триаса. Как показало определение их абсолютного возраста K-Ar-мето-дом, они принадлежат к разным фазам внедрений: верхний силл имеет возраст 131–139 млн лет (готе-рив – валанжин), а второй, расположенный на 143 м ниже, — 159 млн лет (оксфорд). Мощность этих образований оценивается соответственно в 27 и 5 м.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 1. Ареал проявления базальтоидного магматизма в разрезе и глубинная карта по поверхности верхней границы интрузивных тел, закартированных по сейсмическим данным

-

Fig. 1. Geographical range of basaltoid magmatism occurrence in section and depth map over the upper boundary of intrusive bodies mapped in seismic data

Штокмановское

Ледовое

Лудловское

Лунинская

Орловская

A

месторождение месторождение месторождение

структура

структура

A’

K1nc BCU J1 T 3 T 3 c

Ареал распространения интрузий

T 1 i-T 1 o

A’

T cb

Берри

50 км

95 ±5 млн лет (о-в Земля Георга)

Раскрытие Евразийского бассейна и откол от

Баренцевоморско-Карского шельфа хребта Ломоносова

Пик позднемезозойского этапа 116 млн лет (о-в Гукера) 125 ±5 млн лет (о-в Хейса)

Раннемезозойский этап 131 ‒ 139 млн лет (скв. Лудловская-1

Титонский Киммериджский Оксфордский

Байоский

Ааленский

Тоарский

Плинсбахский

Синемюрский

156,5 ±7,5 млн лет (арх. Земля Франца-Иосифа) Раскрытие Канадской котловины, проявление арктического плюма

500 км

При учете в модели внедрения интрузий в толщи среднего – верхнего триаса, в разрезе скв. Лудловская-1 отмечается резкое катагенетическое несогласие, что отражает непосредственное пересечение разреза интрузией (интрузиями), повышение степени катагенеза пород на 2-4 стадии по сравнению с начальным, а также сокращенную по вертикали мощность катагенетических зон.

Следует отметить, что мощность осадочного чехла Баренцевоморского шельфа составляет более 15 км, что при выполнении регионального моделирования не позволяет точно учесть толщины интрузий и может привести к некоторому преувеличению вертикального масштаба контактного ареала интрузий ввиду технических ограничений программного обеспечения. Однако в текущей модели максимальная вертикальная ячейка для слоев, подверженных влиянию интрузий, достигает не более 100–120 м (в среднем 75 м), что достаточно хорошо описывает мощности силлов, вскрытых в скважинах. Более того, при контроле калибровки достигнута хорошая сходимость модельных кривых R o с фактическими данными, не противоречащая геологической истории развития региона.

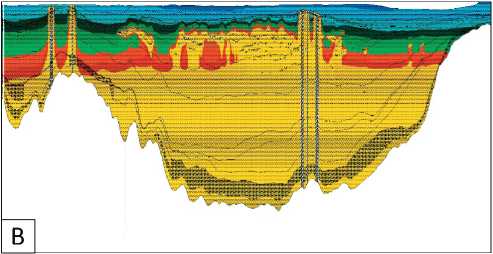

Вертикальная катагенетическая зональность осадочного чехла определена последовательно сменяющимися зонами с различными катагенети-ческими градациями — от ПК3 до АК1 включительно. Исследования И.С. Грамберга, Н.К. Евдокимовой, О.И. Супруненко [7] показали, что мощность около интрузивного ареола пород, в котором возможна дополнительная генерация УВ, равна в среднем до 6–7 мощностей интрузии, из них 1,5–2 мощности интрузии составляет зона ее нижнего влияния, а 4-5 мощностей — зона верхнего влияния. Сравнение результатов моделирования по «классическому» сценарию (без влияния магматизма) и с учетом внедрения интрузий на примере субширотного профиля, пересекающего Северо-Баренцев-ский прогиб, приведено на рис. 2, а карты катаге-нетической преобразованности пород по кровле средне- и верхнетриасовых отложений — на рис. 3.

При прогнозе положения в разрезе главных зон нефтеобразования и газообразования (ГЗН и ГЗГ), необходимо отметить, что катагенетические разрезы основаны на значениях R о и отражают максимальные значения палеопрогрева исследуемого региона (см. рис. 2). В мезозой-кайнозойской истории Баренцевоморского региона максимальные температуры в разрезе осадочного чехла соответствовали времени базальтоидного магматизма, а именно этапу внедрения даек и силлов. Таким образом, при

Рис. 2. Сравнение моделей катагенетических разрезов на примере субширотного профиля через Северо-Баренцевскую впадину, полученных по «классическому» (A) и «базовому» (B) сценариям, R o, %

-

Fig. 2. Comparison of models of catagenetic sections, Ro, % be the example of roughly EW trending line across the North Barentsevsky depression, which were obtained using “classical” (A) and “basic” (B) scenarios, R o, %

Персеевское поднятие Северо-Баренцевская

впадина

Шкала R , %

1 2 3 4 5

МК МК МК АК АК АК

Персеевское поднятие

Северо-Баренцевская впадина

Шкала R , %

1 2 3 4 5

МК МК МК АК АК АК

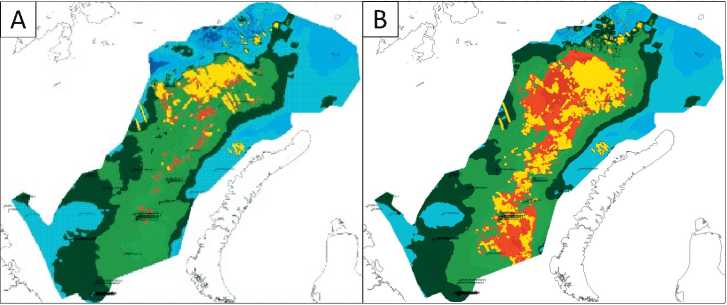

Рис. 3. Катагенетические схемы по кровле ладинских и карнийский отложений с учетом влияния процессов магматизма, R o, % Fig. 3. Catagenetic schemes over the Ladinian and Carnian deposit top with accounting for magmatism influence, R o, %

A — карнийского яруса, B — ладинского яруса

A — Carnian stage, B — Ladinian stage

Шкала R o , % Шкала R o , %

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

-------1----------1------------1----------------------------1-------------1------------------------------------------1--------- ---------II I I I I-------1----------1------------1----------------------------1-------------1------------------------------------------г

МК МК МК АК АК АК МК МК МК АК АК АК

рассмотрении модели внедрения интрузивных тел в осадочный разрез был учтен дополнительный прогрев, однако он носил временный характер. При этом часть ОВ, заключенного в НГМТ, «сгорела», а часть начала генерировать УВ, войдя при этом в ГЗН и/или ГЗГ. Анализируя процесс генерации УВ, следует учесть длительность «остывания» и время, к которому прекратилось влияние внедрения, а подверженные дополнительному прогреву НГМТ вышли из ГЗН или ГЗГ. В слабопреобразованных породах с незрелым ОВ локальные тепломассоноси-тели в области развития теплового ареала создают благоприятные условия для локальной генерации УВ и формирования небольших скоплений УВ или нефтяных оторочек.

В зонах, где не отмечается присутствие интрузивных тел, максимальный прогрев отложений был достигнут при наибольшем погружении пород на время, предшествующее эрозии, связанной с юри-канской фазой орогении (60–55 млн лет).

Анализ изменения палеотемператур в разрезе осадочного чехла рассмотрен на примере Севе-ро-Баренцевоморского прогиба, в пределах которого на этап, предшествующий базальтоидному магматизму (118 млн лет), верхняя граница ГЗН находилась на глубине 2,5–3 км, а к моменту максимального внедрения интрузий (115 млн лет) поднялась до 2–2,5 км. За первые 5 тыс. лет магматической деятельности ареал влияния силлов и даек на температуру вмещающих толщ заметно расширился. За последующие 50 тыс. лет температуры интрузивных тел опустились почти в два раза, зона эндоконтакта еще больше расширилась, а верхняя граница ГЗН поднялась до 1,8–2 км. К этому време-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА ни в южной части исследуемого региона в зону генерации УВ были погружены нижнеюрские потенциальные НГМТ. Однако возможная генерация УВ данными толщами продлилась недолго, а к 60 млн лет (к концу доэрозионного этапа) температурный режим в регионе полностью стабилизировался. К этому времени верхняя граница ГЗН находилась на глубинах 3,5-4 км. Таким образом, к моменту формирования основных структур в пределах рассматриваемого региона отложения верхнего - среднего триаса частично вышли из ГЗН/ГЗГ, а генерация УВ продолжалась лишь в локальных зонах, с чем и связано резкое падение объемов сгенерированных УВ в целом для всего Баренцевоморского бассейна. Сохранность потенциальных залежей УВ по результатам моделирования контролируется в том числе их экранированием интрузивными телами.

По кинетическим схемам реакций деструкции керогена были выделены температурные интервалы генерации УВ. В случае с карнийской НГМТ в объемах сгенерированных УВ преобладал газ. Максимальная площадь очага генерации УВ сформировалась в фазу проявления магматизма, а после нее к 60 млн лет достаточно резко начинает сокращаться, и к современному этапу мы наблюдаем минимальные площади очага. Схожая картина отмечается по модели эволюции очага генерации УВ среднетриасовой НГМТ, однако основной пик генерации газообразных УВ здесь немного смещен относительно пика генерации жидких УВ. С учетом того, что часть ОВ «сгорела» (перезрела) на этапе внедрения интрузий, то только локальные участки верхнетриасовой и среднетриасовой НГМТ способны генерировать в основном газообразные УВ, а доля жидкой составляющей незначительна. Потенциальные НГМТ в разрезе юрского комплекса остались преимущественно незрелыми.

Для апробации результатов моделирования в полевой сезон 2022 г. ПАО «НК «Роснефть» совместно со специалистами Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова (САФУ) проведена полевая экспедиция на островах арх. Земля Франца-Иосифа с целью исследования битумопроявлений современными аналитическими методами для прогноза их источников [8]. Исследования семи отобранных проб битумов проводились на базе геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Все образцы битумов представлены включениями в карбонатных жилах, генезис которых, по всей вероятности, связан с гидротермальными процессами, сопутствующими магматической активизации региона.

Устойчивая связь битумопроявлений с гидротермальными жилами показывает, что при моделировании необходимо учитывать не только тепловое воздействие, связанное со стадиями внедрения интрузивного комплекса, но и гидротермальную активность в некоторых частях разреза в связи с перераспределением тепла путем конвекции ювенильных и пластовых вод. Кроме того, следует уделить большее внимание вертикальным путям миграции флюидов, связанных с интузивными и жильными телами.

Стандартные исследования битумов с арх. Земля Франца-Иосифа проводились с 1990-х гг. [9], однако по результатам экспедиции 2022 г. впервые на газовом хроматографе Agile n t 8890 выполнен хроматомасс-спектрометрический анализ битумов, позволяющий выделить биомаркеры, которые являются ключом к понимаю возможных условий их генерации.

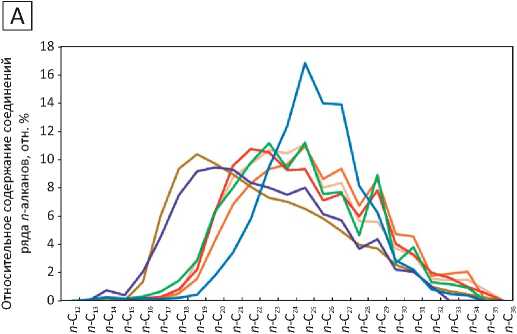

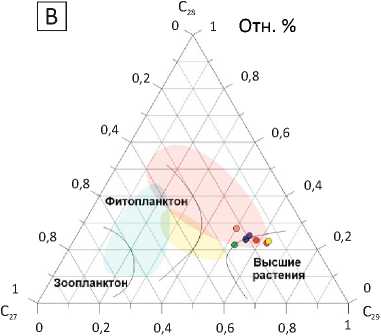

По характеру распределения н-алканов в битумах отмечается ряд соединений с длиной углеродной цепи С13-С34 (рис. 4). Максимумы распределений у исследованных битумов приходятся на пики С19-С23-С25, что на фоне преобладания нечетных н-алканов в высокомолекулярной области может свидетельствовать о значительной роли в их формировании ОВ гумусового типа. Отношение Pr/Ph в изученных образцах уверенно ниже 1 (0,3–0,8), что характерно для восстановительных обстановок осадконакопления. Однако в распределении стеранов преобладают С29, что также указывает на участие высшей растительности в исходном ОВ. Это же подтверждается данными изотопного состава углерода исследованных образцов, которые варьируют в узких пределах: 5 13С насыщенных фракций изменяется от -27,26 до -29,36 ‰, ароматических — от -26,70 до -24,34 ‰.

Исходя из анализа геохимических коэффициентов битумов, можно предположить, что источником для их генерации были породы континентального или прибрежно-морского происхождения, находящиеся в момент генерации на начальной стадии преобразования.

Помимо наличия битумопроявлений на арх. Земля Франца-Иосифа, факт возможной генерации жидких УВ подтвержден донными геохимическими исследованиями разных лет, согласно которым в осадках верхней части разреза северных районов Баренцева моря установлены концентрации гомологов УВ С4–С5 и выше, отличные от фоновых показаний. Подобные заключения были получены как по результатам исследований, организованных ПАО «НК «Роснефть» в 2015–2016 гг., так и многими другими исследованиями научных организаций. Последние результаты, подтверждающие факт разгрузки УВ, в том числе и жидких, относятся к проведенным в 2021–2023 гг. исследованиям силами «Плавучего университета» в северной части Баренцева моря (Сигачева Л.Ю. и др, 2023).

Заключение

Результаты проведенных исследований подтверждают, что преобладающим типом флюида в установленных и прогнозируемых скоплениях УВ в акватории Баренцева моря является газ. Однако факт наличия жидких УВ в пределах Восточно-Ба-ренцевского бассейна подтверждается вещественными методами и цифровыми симуляторами. При-

Рис. 4. Относительное содержание соединений группы n -алканов в битумах

Fig. 4. Relative content of n -alkane group compounds in bitumen