Актуальные вопросы оценки эффективности государственного управления в современной России

Автор: Кожевников Сергей Александрович, Ворошилов Николай Владимирович

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Эффективность государственного и муниципального управления

Статья в выпуске: 6 (92), 2017 года.

Бесплатный доступ

Оценка эффективности управления в публичном секторе России и разработка направлений ее повышения в настоящее время являются актуальными задачами не только с научной, но и с практической точки зрения. В связи с этим целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, является обобщение теоретико-методологических основ эффективности государственного управления на основе критического анализа существующих подходов, а также проведение общей оценки эффективности управления в современной России. В отличие от большинства аналогичных работ эффективность рассматривается здесь с точки зрения затратно-результативного подхода и необходимости разделения и отдельной оценки эффективности самой государственной политики (целеполагания) и эффективности ее исполнения (эффективности деятельности органов власти). Для достижения обозначенной цели использовались такие методы, как монографический, системного анализа, синтеза, сравнения, обобщения, табличный, графический. В ходе проведения исследования показано, что эффективность управления в современной России по-прежнему остается на невысоком уровне по сравнению как с развитыми странами мира, так и с советской моделью управления. Так, по значениям частных индексов интегрального показателя государственного управления (GRICS) Россия в 2015 году занимала места во второй сотне стран мира (от 109 до 184). В статье описана сложившаяся в России система проведения такой оценки, показаны ее основные особенности и недостатки. На основе изучения отечественного и зарубежного опыта оценивания эффективности управления выделены четыре основных подхода к проведению такой оценки. В результате анализа ключевых тенденций социально-экономического развития России выявлена недостаточная эффективность реализуемой в стране экономической политики. Предложены авторский подход, заключающийся в сопоставлении потенциала развития территории и достигнутого на его основе уровня социально-экономического развития, и комплекс рекомендаций по совершенствованию оценки эффективности управления в публичном секторе. Полученные результаты могут служить основой для дальнейших исследований по данной тематике, а также использоваться в образовательном процессе при изучении вопросов оценки эффективности управления территориями. Перспективой дальнейших НИР в данной области может, на наш взгляд, стать разработка методического инструментария для оценки и рекомендаций по повышению эффективности отдельных видов государственных политик.

Государственное управление, эффективность государственного управления, результативность управления, методика, социально-экономическое развитие, Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/147111517

IDR: 147111517 | УДК: 332.075(470.2)

Текст научной статьи Актуальные вопросы оценки эффективности государственного управления в современной России

Оценка эффективности управления в публичном секторе России и разработка направлений ее повышения в настоящее время являются актуальными задачами не только с научной, но и с практической точки зрения. В связи с этим целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, является обобщение теоретико-методологических основ эффективности государственного управления на основе критического анализа существующих подходов, а также проведение общей оценки эффективности управления в современной России. В отличие от большинства аналогичных работ эффективность рассматривается здесь с точки зрения затратно-результативного подхода и необходимости разделения и отдельной оценки эффективности самой государственной политики (целеполагания) и эффективности ее исполнения (эффективности деятельности органов власти). Для достижения обозначенной цели использовались такие методы, как монографический, системного анализа, синтеза, сравнения, обобщения, табличный, графический. В ходе проведения исследования показано, что эффективность управления в современной России по-прежнему остаeтся на невысоком уровне по сравнению как с развитыми странами мира, так и с советской моделью управления. Так, по значениям частных индексов интегрального показателя государственного управления (GRICS) Россия в 2015 году занимала места во второй сотне стран мира (от 109 до 184). В статье описана сложившаяся в России система проведения такой оценки, пока- заны ее основные особенности и недостатки. На основе изучения отечественного и зарубежного опыта оценивания эффективности управления выделены четыре основных подхода к проведению такой оценки. В результате анализа ключевых тенденций социально-экономического развития России выявлена недостаточная эффективность реализуемой в стране экономической политики. Предложены авторский подход, заключающийся в сопоставлении потенциала развития территории и достигнутого на его основе уровня социально-экономического развития, и комплекс рекомендаций по совершенствованию оценки эффективности управления в публичном секторе. Полученные результаты могут служить основой для дальнейших исследований по данной тематике, а также использоваться в образовательном процессе при изучении вопросов оценки эффективности управления территориями. Перспективой дальнейших НИР в данной области может, на наш взгляд, стать разработка методического инструментария для оценки и рекомендаций по повышению эффективности отдельных видов государственных политик.

Государственное управление, эффективность государственного управления, результативность управления, методика, социально-экономическое развитие, Россия.

Сложность и комплексность задач, стоящих перед органами власти всех уровней, по обеспечению устойчиво высоких темпов экономического роста, качества жизни населения России на фоне ограниченности ресурсов для их решения требуют разработки системы научно обоснованных мероприятий по повышению эффективности управления.

Этот вопрос поднимается в исследованиях по данной проблематике целого ряда ученых. В частности, как отмечает М.А. Полиенко [24, с. 9, 15], эффективность сложившейся отечественной системы государственного управления даже по самым оптимистическим расчетам составляет лишь около 30% от уровня эффективности системы государственного управления во времена СССР. Наряду с этим, по мнению директора Института государственного и муниципального управления НИУ «Высшая школа экономики» А.В. Клименко, «практически все направления модернизации российской исполнительной власти соответствуют лучшей мировой практике…, однако их эффективность, мягко говоря, далека от желаемой» [1, с. 23]. Причины существующих проблем ученые видят в несоответствии философии реформ и их инструментальной организации, неэффективности действий правящей элиты по удовлетворению важнейших потребностей населения в повышении качества жизни, социальной справедливости, преследовании ею собственных интересов [16, с. 10].

В связи с этим проведение объективной оценки эффективности государственного управления является важной методологической задачей и отправной точкой при совершенствовании системы управления в современной России. Вместе с тем в зарубежной и российской науке и практике так и не сложилось единого подхода к проведению такой оценки в отличие от устоявшегося опыта, применяемого в частном секторе. Эти обстоятельства подчеркивают актуальность проведения научного исследования по данной проблематике. Целью данной статьи является обобщение теоретико-методологических основ эффективности государственного управления на основе критического анализа существующих подходов, а также оценка эффективности управления в современной России и обоснование направлений ее повышения.

В научной среде для характеристики успешности решения органами власти основных задач, исполнения их ключе- вых функций применяются такие понятия, как «качество», «эффективность», «результативность» управления. Рассмотрим особенности, «родовые» признаки данных категорий более подробно.

Следует отметить, что изначально подходы к оценке эффективности деятельности и управления сложились в частном секторе, на уровне организаций. При этом опыт свидетельствует о том, что эффективность работы организации на практике зависит от следующих ключевых факторов:

– качества целеполагания, т. е. соответствия планируемых целей требованиям внешней среды, возможностям предприятия и интересам персонала;

– силы и направленности мотиваций, побуждающих членов организации к достижению целей;

– адекватности выбранных стратегий поставленным целям;

– объема и качества вовлекаемых в производство ресурсов.

Эффективность в госуправлении определяют также 4 группы факторов:

-

1) базовые ценности, стратегические цели государства, легитимные концепции и модели развития общественной системы, политический курс;

-

2) организация системы государственной власти и ее функционирование как единого организма, единое политическое и правовое пространство;

-

3) состояние государственного аппарата, его приоритетные формы, методы и стиль управляющей деятельности, профессионализм, уровень доверия населения властям и участия в управлении государством;

-

4) экономическая, политическая, социальная стабильность общества [28].

Классическая теория государственного управления (М. Вебер, В. Вильсон, Ф. Тейлор) концентрировалась на понимании эффективности управления в кон- тексте четкого разделения целей, задач, методов, практики администрирования и политического выстраивания рациональной структуры управления, научного обоснования принципов деятельности государственной бюрократии.

М. Вебер, исследуя феномен бюрократии (работы «Римская аграрная история и ее значение для государственного и частного права», «Хозяйство и общество»), пришел к выводу о том, что бюрократическое управление обеспечивает рациональную организацию управления, осуществление власти над людьми и выражается в строгой дисциплине, ответственности, стабильности.

В начале XX века стали распространяться идеи А. Файоля, Г. Форда, Г. Эмерсона («школа научного менеджмента»). Эффективное управление достигается, по их мнению, с помощью экономии времени и ресурсов.

В 1930–1950-е годы под влиянием идей Э. Мэйо, Д. Морено, Д. Макгрегора, Ф. Ротлисбергера, А. Маслоу, О. Херцбер-гера («доктрина человеческих отношений») на первый план уже выводится социальный аспект человеческой жизнедеятельности. Эффективность опирается на комплекс социально-психологических факторов (удовлетворенность характером и условиями труда, стилем управления; неформальные взаимоотношения в коллективе).

Среди других зарубежных ученых, занимавшихся исследованиями вопросов эффективности государственного управления и разработкой направлений по ее повышению, можно выделить труды И. Адизеса, Р. Акоффа, И. Ансоффа, Дж. Бреннана, П. Бурдье, Дж. Бьюкенена, Э. Грея, Т. Гэблера, Д. Гелбрейта, К. Друри, Р. Каплана, М. Крозье, К. Макконнелла, Г. Минсберга, Д. Норта, Д. Нортона, Р. Нэльсона, Д. Осборна, Н. Оуэна, В. Парето, П. Пластрика, Г. Саймона, Л. Терри, Л. Урви- ка, Д. Фостера, Й. Шумпетера, Г. Эшуорта и др. В последние десятилетия в мире сформировались две концепции государственного управления: New Public Management (новое государственное управление) [30; 31; 34; 35] и Good Governance («хорошее управление») [32].

В России первые научные исследования, положившие начало анализу эффективности управления, были изданы еще в советские годы. Среди них стоит особо отметить работу Б.А. Бинкина и В.И. Черняка [3], в которой использовался инженерный подход к повышению эффективности. Авторы используют понятие «народнохозяйственная эффективность», которое, по их мнению, является более широким по отношению к понятию «экономическая эффективность» [3, с. 22].

При этом для дальнейшего исследования необходимо провести четкую границу между такими понятиями, как «эффективность» и «результативность» управления. Так, в ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» под эффективностью (efficiency) понимается соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами, а под результативностью (effectiveness) – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

С позиции системного подхода д-р экон. наук В.Н. Лексин под результативностью понимает «степень достижения поставленных целей (ожидаемых результатов) властно-управленческой деятельности». При этом здесь не существенны ни затраты на достижение поставленной цели, ни качественная (содержательная) оценка этой цели, ни социальные, политические или иные последствия; важна лишь степень достижения поставленной цели. Поэтому только предельно конкретная и количественная фиксация ожидае- мого результата в различных стратегиях, программах, проектах, частных решениях исполнительной власти в свойственных им показателях может стать исходным условием корректной оценки результативности [22].

В отличие от результативности, по его мнению, «эффективность деятельности органов исполнительной власти следовало бы определять исходя из количественного соотношения целевым образом израсходованных ресурсов (финансовых, трудовых, информационных и др.) и результатов управления или путем сравнения экономических параметров реализации конкретных полномочий с нормативными, ранее бывшими, лучшими среди одноименных параметров на территориях других субъектов РФ (муниципальных образований)» [22].

Другой автор [14, с. 8] дает такое определение эффективности: «соотношение между фактическим полезным социальным результатом и целями властвования, отражающими объективные потребности развития общества, при минимальной затрате времени, средств, сил и минимальных негативных социальных последствиях». В работе М.А. Полиенко отмечается, что «эффективность государства определяется удовлетворенностью интересов его членов и …исходя из степени достижения поставленных целей и их соответствия интересам и потребностям общества» [24].

Другой исследователь [13] в своих работах рассматривает эффективность го-суправления как многокомпонентную категорию, под которой понимается:

-

– соответствие полученных изменений социально-экономической ситуации в регионе планируемым или прогнозируемым, а также степень этого соответствия (результативность, продуктивность);

– соотношение достигнутых результатов и использованных ресурсов (фи-

- нансовых, имущественных, кадровых, информационных);

– соотношение между затраченными ресурсами и минимально возможными с учетом соответствия качества государственных услуг принятым стандартам (административным регламентам);

– своевременность реакции на происходящие в экономике изменения и активность воздействия в направлении упреждения возникающих проблем;

– достижение компромисса между разноречивыми социально-экономическими задачами развития территории (действенность).

Эффективность государственного управления не может отражать результаты только в каком-либо одном направлении или аспекте (политическом, экономическом, социальном и др.). Она должна раскрывать все его многоэлементное содержание, все многообразие протекающих процессов и явлений, результаты взаимообусловленных процессов развития человека и общества, их взаимодействие с природой [2]. Таким образом, «эффективность» является сложной категорией и включает в себя элементы результативности и экономичности, взаимосвязь которых представлена на рис. 1.

Наряду с этим в литературе по данной проблематике часто используется и понятие качества управления. В работах С.С. Сулакшина [19] под качеством государственного управления понимается «сопоставле- ние результатов управленческой деятельности власти по отношению к заявленным ею публично целям», т. е. способность решать поставленные перед публичным сектором общественно важные задачи и достигать стратегические цели социальноэкономического развития страны, региона, муниципалитета. В этом аспекте здесь понятие «качества» государственного управления концептуально схоже, но несколько шире его «эффективности».

Таким образом, в наиболее общем виде под эффективностью государственного и муниципального управления следует понимать степень полноты и качества выполнения органами власти своих функций и задач, степень удовлетворения запросов и потребностей населения. В таком случае об эффективности деятельности свидетельствует достижение заданного результата (в том числе предоставление объема государственных/муниципаль-ных функций и услуг) при минимуме затраченных ресурсов (бюджетных средств, времени и т. д.) или достижение наилучшего (максимального) результата при заданном объеме ресурсов, средств.

Важной методологической проблемой в текущих условиях является оценка эффективности государственного управления. Это обусловлено рядом причин:

– невозобновимость потерь, понесенных обществом вследствие необдуманного управления;

ЦЕЛИ

ПРОЦЕСС

ЗАТРАТЫ

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПРОДУКТ)

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Рис. 1. Взаимосвязь категорий «эффективность», «результативность», «экономичность»

Источник: Бочарова А. К. Механизм оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 68 с.

РЕСУРСЫ

ФАКТОРЫ

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

– порождение новых проблем, способных длительное время влиять на снижение эффективности управления;

– снижение доверия государственному управлению, его общественному престижу [2].

Учеными НИУ Высшая школа экономики (г. Москва) под оцениванием понимается комплекс мероприятий, направленных на изучение результатов и эффектов политических и административных решений и действий и обратное включение этой информации в процесс принятия решений [15].

Известный специалист в области государственного управления А.В. Клименко отмечает, что оценка качества и эффективности государственного управления может быть дана с двух позиций. В первом случае объектом оценки являются конечные результаты деятельности органов власти, оценщиком которых выступает общество. В такой ситуации адекватной является «гражданская» (демократическая) оценка, формируемая, например, на основе голосования или других форм выражения общественного мнения по поводу результатов деятельности власти.

Во втором случае оценка осуществляется через непосредственные результаты деятельности, имеющие значение, прежде всего, для самой исполнительной власти. В такой ситуации нужна профессиональная экспертная оценка исполнительской дисциплины, оперативности, четкости исполнения принятых решений и установленных правил, подконтрольности нижних звеньев системы верхним.

При оценке госуправления целесообразно также разделять качество политики и ее исполнения. Исполнительная система может четко и слаженно работать, но при этом реализовывать неэффективную с общественной точки зрения политику. И наоборот, эффективная политика может применяться неудачно. На практике возникает вопрос о том, на каком направлении государственного управления необходимо в данный период сосредоточить ограниченные ресурсы. С точки зрения конечных результатов качество деятельности исполнительной власти проявляется через те же параметры, что и качество реализуемой ею политики, т. е. через показатели социально-экономического развития территории. Однако собственный вклад внутренней организации исполнительной власти в их достижение выделить крайне сложно [20].

Такой же позиции придерживается В.Н. Лексин, который отмечает, что объективная оценка возможна лишь только в том случае, если государственное и местное управление будет рассматриваться как специфический, но все же вполне определенный вид деятельности. Для оценки его эффективности пригодны простые, однозначно трактуемые и воспринимаемые показатели, отражающие, как решаются две главные задачи этой деятельности: разработка государственной политики и ее реализация в форме конкретных управленческих решений [22].

Для оценки деятельности органов власти необходимо из общих критериев (экономичность, эффективность и результативность) выделить конкретные. Критерий эффективности – признаки, грани, стороны проявления управленческой деятельности, посредством анализа которых можно оценить управление, его соответствие потребностям и интересам общества. Критерии оценки эффективности должны отвечать следующим требованиям [5; 12; 26]:

– вести к осуществлению задач оценки и охватывать все проблемы;

– быть достаточно конкретными;

– подкрепляться соответствующими доводами и/или поступать из авторитетных источников.

Кроме того, критерии, используемые для оценки деятельности органов власти, должны быть согласованы между собой. В работах В.А. Ильина ключевыми критериями эффективности государственного управления являются обеспечение национальной безопасности страны, повышение уровня жизни населения и решение проблем социальной справедливости [16; 17]. По мнению Т.Т. Галиуллина, критерии оценки эффективности системы регионального управления сводятся к двум основным типам: необходимости (оценивается деятельность органа с точки зрения оправданности его существования), исполнительности (используются показатели, характеризующие степень выполнения плановых заданий) [11].

Критерии раскрываются через показатели эффективности, под которыми понимается определенная мера, позволяющая сравнить фактическую деятельность органов власти с желательной или требуемой; в различные временные периоды; по сравнению друг с другом. Однако по-прежнему существует важная методологическая проблема выбора четких, конкретных, измеримых показателей (параметров), которые наиболее адекватно, точно оценивали бы эффективность управления. При этом показатели состояния и динамики социально-экономической и политической ситуации в регионах и муниципальных образованиях при оценке эффективности должны учитываться «лишь настолько, насколько региональные и муниципальные власти могут в соответствии с объемом своих полномочий и ресурсов оказывать на эти показатели конкретное воздействие» [22].

Существуют различные методологии оценки эффективности государственного управления, которые можно разделить на две основные группы: межстрановые (международные) методики оценки, национальные методики.

В мировой практике наиболее распространенной и универсальной методикой оценки эффективности национального управления является Интегральный показатель государственного управления (GRICS – Governance Research Indicator Country Snapshot). Данный композитный показатель был предложен Всемирным банком и с 1996 года измеряется по 200–215 странам. Показатель GRICS оценивает эффективность управления в разрезе 6 индексов, отражающих следующие параметры государственного администрирования: «право голоса и подотчетность», «политическая стабильность и отсутствие насилия/терроризма», «эффективность правительства», «качество законодательства», «верховенство закона», «контроль коррупции» [33]. Индексы рассчитываются на основе множества частных показателей, определяемых международными организациями, в том числе и экспертным путем.

В соответствии с методикой GRICS, в 2015 году лидерами по эффективности управления являлись такие страны, как Новая Зеландия (попала в десятку лучших по всем 6 индексам), Финляндия (по 5 индексам), Швеция (5), Швейцария (5), Дания (4), Люксембург (4), Нидерланды (4), Норвегия (4), Сингапур (4), Гонконг (2), Лихтенштейн (2). Места, занимаемые странами бывшего СССР по значениям 6 частных индексов GRICS, представлены в табл. 1 и 2 .

Данные табл. 1 и 2 свидетельствуют о крайне низкой эффективности государственного управления в странах бывшего СССР (за исключением Литвы, Латвии и Эстонии). Вместе с тем методика GRICS подвержена значительному политическому влиянию, и результаты ее применения зачастую субъективны, так как для оценки используются не статистические данные, а результаты экспертных оценок, полученные множеством различных организаций.

Таблица 1. Места, занимаемые странами СНГ и Балтии в рейтинге GRICS (международный показатель оценки эффективности государственного управления) по итогам 2015 года

|

Страна |

Направление оценки (индексы) |

|||||

|

Право голоса и подотчетность |

Политическая стабильность и отсутствие насилия/терроризма |

Эффективность правительства |

Качество законодательства |

Верховенство закона |

Контроль коррупции |

|

|

Эстония |

31 |

72 |

36 |

16 |

29 |

28 |

|

Литва |

50 |

66 |

31 |

26 |

40 |

63 |

|

Латвия |

56 |

85 |

34 |

39 |

51 |

67 |

|

Грузия |

92 |

141 |

69 |

45 |

73 |

58 |

|

Армения |

144 |

136 |

108 |

82 |

120 |

128 |

|

Казахстан |

170 |

121 |

103 |

97 |

123 |

158 |

|

Молдавия |

108 |

140 |

148 |

102 |

125 |

173 |

|

Белоруссия |

186 |

111 |

131 |

178 |

159 |

114 |

|

Азербайджан |

189 |

164 |

114 |

114 |

144 |

167 |

|

Россия |

165 |

184 |

109 |

142 |

154 |

169 |

|

Украина |

107 |

198 |

137 |

147 |

162 |

178 |

|

Киргизия |

140 |

172 |

171 |

134 |

178 |

185 |

|

Таджикистан |

190 |

170 |

168 |

180 |

179 |

180 |

|

Узбекистан |

199 |

143 |

155 |

202 |

183 |

187 |

|

Туркменистан |

204 |

124 |

169 |

205 |

197 |

192 |

Источник: Worldwide Governance Indicators. URL : http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

Таблица 2. Значения частных индексов* показателя GRICS и занимаемые Российской Федерацией по ним места

|

Направление оценки (индекс) |

1996 год |

2000 год |

2010 год |

2015 год |

1996 год к 2015 году |

||||

|

Знач. |

Место |

Знач. |

Место |

Знач. |

Место |

Знач. |

Место |

Место |

|

|

Право голоса и подотчетность |

40,87 |

116 |

37,02 |

125 |

25,12 |

159 |

19,21 |

165 |

-49 |

|

Политическая стабильность и отсутствие насилия/терроризма |

12,08 |

164 |

10,14 |

169 |

18,96 |

172 |

12,86 |

184 |

-20 |

|

Эффективность правительства |

32,68 |

120 |

23,41 |

149 |

39,71 |

127 |

48,08 |

109 |

+11 |

|

Качество законодательства |

39,22 |

112 |

27,94 |

140 |

40,19 |

126 |

32,21 |

142 |

-30 |

|

Верховенство закона |

23,44 |

151 |

13,4 |

173 |

26,07 |

157 |

26,44 |

154 |

-3 |

|

Контроль коррупции |

15,61 |

152 |

16,59 |

162 |

14,29 |

181 |

19,23 |

169 |

-17 |

*Максимально возможное значение частного индекса составляет 100.

Источник: Worldwide Governance Indicators. URL : http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

В России оценка эффективности деятельности органов власти активно начала проводиться лишь с 2004 года в рамках системы ежегодной подготовки федеральными министерствами, службами и агентствами сводных докладов, включающих цели, задачи и показатели деятельности данных субъектов бюджетного планирования на очередной год (так называемые ДРОНДы). В подобных докладах присутствовали три группы показателей работы ведомств: 1) цели и задачи, увязанные с приоритетами государственной политики; 2) показатели, характеризующие уровень достижения целей;

-

3) количественные ориентиры, которые должны быть достигнуты [23].

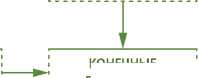

С 2008 года в России на фоне административной реформы постепенно начала складывается новая целостная система оценки эффективности деятельности государственного и муниципального управления: от оценки деятельности региональных (муниципальных) властей в целом до оценки каждого сотрудника органа власти, органа местного самоуправления, государственного (муниципального) учреждения (рис. 2). При оценке эффективности органов власти в настоящее время значительное внимание уделяется также тако- органов исполнительной власти субъектов РФ в целом в соответствии с Указом Президента РФ № 1199

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

органов местного самоуправления в целом в соответствии с Указом Президента РФ № 607

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕ

ЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ – KPI)

Показатели реализации государственных (муниципальных) программ, стратегий; показатели эффективности бюджетных расходов

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Показатели «майских» Указов Президента РФ; показатели, отражающие рост ВРП, экономическое развитие, внутреннюю организацию управления; полноту исполнения функций и задач, качество и удовлетворенность населения предоставлением государственных и муниципальных услуг

Показатели выполнения работником своих функций, плана деятельности органа власти, уровень исполнительской дисциплины и др.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Рис. 2. Формирующаяся в России система оценки эффективности государственного и муниципального управления му аспекту их деятельности, как создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности. В частности, Указом Президента РФ от 10.09.2012 № 1276 и Распоряжением Правительства РФ от 10.04.2014 № 570-р утверждены перечни показателей для оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов РФ по созданию данных условий.

На региональном уровне оценка эффективности деятельности исполнительных органов власти осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Постановлением Правительства РФ от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199» утверждена методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Предметом оценки являются результаты деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сферах экономики и инвестиционной привлекательности, государственного и муниципального управления, здравоохранения, образования и жилищного строительства. По итогам проведения оценки лучшим субъектам РФ представляются гранты в форме межбюджетных трансфертов в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей.

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов проводится в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 и принятым для его реализации Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317. В рамках данной оценки главами муниципалитетов осуществляется подготовка «Доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за прошедший год и их планируемых значениях на трехлетний период». Главы отчитываются по 40 показателям, сгруппированным в 9 блоков: экономическое развитие; дошкольное образование; общее и дополнительное образование; культура; физическая культура и спорт;

жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; ЖКХ; организация муниципального управления; энергосбережение и повышение энергоэффективности. В Постановлении Правительства Российской Федерации закреплена методика расчета интегрального показателя комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, агрегирующего в себе 11 частных индикаторов. На основе значений интегрального показателя определяются до 3–4 лучших муниципалитетов, которым предоставляются бюджетные гранты. Главы районов и городских округов в ряде субъектов федерации ежегодно представляют в соответствующий орган государственной власти планы на предстоящий год по достижению наилучших значений показателей.

Важным также является оценка эффективности деятельности и работников органов власти. При этом показатели эффективности деятельности работников должны быть взаимоувязаны с показателями деятельности самого органа власти, со стратегическими ориентирами развития соответствующей сферы, показателями реализации функций, мероприятий государственных (муниципальных) программ. Это позволит связать программно-целевой принцип управления с оценкой деятельности работников органов власти, перейти на оплату труда по результатам, повысить эффективность (результативность) бюджетных расходов на управление.

Проведенный анализ официально утвержденных в России методик оценки эффективности деятельности органов власти позволяет сделать вывод о том, что им присущ ряд принципиальных недостатков:

-

1) индикаторы, применяемые для расчета комплексного показателя эффективности, отражают в большей мере результат, достигнутый за счет разных

факторов (результативность), а не эффективность управления. Они не позволяют сопоставить эффект, который получен в различных сферах народного хозяйства, с затратами органов управления на его достижение;

-

2) индикаторы зачастую не дают возможности однозначно охарактеризовать эффект от деятельности органов власти. Так, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» присутствует размытость в формулировках некоторых вопросов местного значения («создание условий», «участие в осуществлении», «обеспечение условий», «содействие в развитии» и т. п.), что не позволяет объективно отразить в конкретных и измеримых показателях степень выполнения органами местного самоуправления данных функций и задач. В ряде случаев также недостаточно урегулированы вопросы о том, органы власти какого уровня непосредственно отвечают за выполнение тех или иных задач, функций управления, достижение конкретного результата и показателя эффективности.

В связи с этим считаем целесообразным высказать ряд предложений по совершенствованию существующей системы оценки эффективности деятельности органов власти.

-

1. На федеральном уровне целесообразно проработать вопрос расширения перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в части обеспечения охвата показателями всех вопросов местного значения, закрепленных за данными видами муниципалитетов Федеральным законом № 131-ФЗ, а также включения в него параметров, отражающих формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципалитете, на которые

-

2. Соответствующему федеральному органу исполнительной власти целесообразно формировать и распространять ежегодный сборник лучших практик муниципального управления по решению основных вопросов местного значения в различных видах муниципальных образований.

-

3. С 2015 года многие субъекты РФ постепенно переходят на систему «сити-менеджеров», когда администрации муниципальных образований возглавляют главы, назначенные представительным органом муниципалитетов по результатам конкурса. В служебном контракте с таким главой («сити-менеджером») целесообразно отразить показатели для оценки эффективности деятельности, в том числе касающиеся и обеспечения благоприятного инвестиционного климата в муниципалитете.

непосредственно могут влиять органы местного самоуправления.

Кроме того, на наш взгляд, расчет интегрального показателя для определения лучших муниципалитетов по эффективности деятельности органов МСУ и выделения им грантов более правильно проводить по полному перечню показателей, применяемых для оценки эффективности деятельности органов МСУ, по которым отчитываются главы в своих докладах.

Обобщение отечественных и зарубежных исследований по данной проблематике позволяет выделить четыре основных подхода к оценке эффективности государственного и муниципального управления.

-

1. Отождествление эффективности и результативности управления. При этом эффективность оценивается исходя из достигнутого уровня показателей социально-экономического развития территорией (или результатов деятельности органа власти) относительно плановых, базисных, целевых, а также по сравнению

-

2. Отождествление эффективности управления и уровня развития территории: чем выше параметры социально-экономического развития, тем выше эффективность управления соответствующих органов власти.

-

3. Затратно-результативный подход: сопоставление полученного результата развития региона или муниципалитета с бюджетными, иными затратами и действиями для его достижения; с потенциалом развития соответствующей территории. К достоинствам данного подхода относится его соответствие изначальной сущности и содержанию оценки эффективности управления. Вместе с тем возникают трудности с проведением такой оценки в части определения самих затрат (бюджетных, кадровых и др.) и измерения потенциала территории.

-

4. Оценка внутренней эффективности управления: оценка организации управления в органах власти, их сотрудников, эффективности процесса управления. К данному подходу относятся, например, международная методика CAF (Common Assessment Framework), являющаяся технологией менеджмента качества в государственном

с другими территориями. К этому подходу относятся используемые в настоящее время на практике в России методики оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

К достоинствам первого и второго подходов относятся простота получения исходной базы для оценки, понятность расчетов и их интерпретации. К главному их недостатку относится то, что уровень развития территорий зависит от множества факторов, на значительную часть из которых органы власти самостоятельно и в полной мере не могут повлиять. Это не позволяет адекватно соотнести результаты развития территории и управленческие действия органов власти.

управлении; разработанный на основе CAF ее российский аналог ЭПУС (Эффективная публичная служба); методика KPI (Key Performance Indicator – Ключевые показатели эффективности), представляющая собой систему измерений конкретных показателей эффективности деятельности отдельных субъектов (организаций, отделов, сотрудников) по выделенным направлениям, увязанная со стратегическими целями развития территории и соответствующего органа власти; методики оценки качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

К основным достоинствам данного подхода относится возможность четкого определения проблем в организации процесса управления, оценки эффективности действий и реализации полномочий конкретными сотрудниками органов власти. В числе недостатков – сложность и трудоемкость получения исходной базы для анализа, необходимость выработки параметров оценки с учетом специфики работы каждого органа власти. Вместе с тем во многих случаях в России проведение оценки на основе методик ЭПУС и КPI учитывает лишь результаты деятельности органа власти или его сотрудников исходя из параметров, обозначенных в стратегиях и программах развития территорий, а внутренняя организация процесса управления – выполнение отдельных функций и задач – не учитывается.

Помимо рассмотренных подходов самостоятельными методами оценки эффективности являются социологический (опросы населения по оценке эффективности, удовлетворенности деятельностью органов власти) и экспертный (оценка различных составляющих эффективности, результативности деятельности, реализации политики, осуществляется экспертами в соответствующей сфере). Последний метод активно применяется в трудах С.С. Сулакшина [19].

Наиболее общим, но в то же время достаточно объективным способом общей оценки эффективности государственного управления особенно на начальном этапе (прежде всего эффективности реализуемой политики) на уровне страны может быть проведение анализа основных тенденций социально-экономического развития за различные временные интервалы ( табл. 3 ).

Радикальный переход России в 1990-х годах к рыночной экономике сопровождался существенными трансформационными преобразованиями и снижением роли государства в регулировании процессов территориального развития, а также усилением конкуренции субъектов РФ и муниципальных образований в процессе территориального разделения труда за население, средства инвесторов, федеральной поддержки, за размещение производства и др. Некоторая стабилизация ситуации произошла лишь в начале 2000-х гг. Период 2000–2016 гг. условно можно разделить на три временных отрезка: 2000–2008 гг., 2008–2012 гг. и 2012–2016 гг.

В первый период в силу благоприятной внешней экономической конъюнктуры (устойчивый рост цен на нефть в среднем на 16,7% за год, высокий спрос на экспортируемую продукцию России в мире) наблюдались достаточно высокие показатели экономического роста: среднегодовые темпы прироста ВВП составляли 6,6%, промышленного производства – 5,2%, сельскохозяйственного производства – 3,5%, инвестиций в основной капитал – 13%, реальной заработной платы – 16,6% (см. табл. 3).

Второй период характеризовался как проявлением последствий мирового финансово-экономического кризиса 2008– 2009 гг., общим замедлением роста российской экономики по сравнению с предыдущим периодом, так и небольшим вос-

Таблица 3. Ключевые показатели социально-экономического развития России в 2000–2016 гг.

С конца 2013 года начали четко проявляться черты уже системного и структурного кризиса в России. По итогам 2016 года физический объем ВВП по сравнению с 2012 годом составил 99%, объем промышленного производства – 100%, сельхозпроизводства – 118%, инвестиций в основной капитал – 88%, размер реальной заработной платы – 98%, выросла доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Замедление темпов экономического роста явно коррелировало с падением за этот период среднегодовой цены на нефть в 2,64 раза. Кроме того сохраняется низкая доля инвестиций в основной капитал в валовом продукте (19,6% в 2015 году), низкая инновационная активность организаций (9–10%), сокращается доля персонала, занятого исследованиями и разработками; фактически не меняется производительность труда в экономике на фоне растущего и высокого износа основных фондов (47,7%). Однако среди положительных моментов можно отметить то, что в рамках реализации программы импортозамещения удалось снизить долю импорта продовольствия (мяса, молока и овощей) в его потреблении в 2015– 2016 гг.

Руководители правительственных структур пытаются доказать объективный характер наблюдаемого спада экономики и его обусловленность внешними факторами: снижением цен на нефть на мировых рынках, введением санкций в отношении России и контрсанкций правительства страны, уменьшением деловой активности в странах Еврозоны. Научные же исследования показывают связь не- гативных изменений с низкой эффективностью проводимой государственной экономической политики, носящей ярко выраженный либеральный характер [16].

В результате реализации финансовоэкономическим блоком Правительства РФ комплекса мер наблюдается углубление бюджетного кризиса страны, регионов и муниципальных образований. Так, с 2013 года консолидированный бюджет страны исполняется с дефицитом, который достиг в 2016 году своего максимума и составил 3,12 трлн руб. Это предопределило и рост государственных и муниципальных заимствований в регионах. Так, государственный внутренний долг за 16 лет вырос в 14,4 раза, а за 2012–2016 гг. – в 1,61 раза. Остается высоким и размер внешнего долга страны (суммарно государственного и частного секторов) – 513,4 млрд долл. США на конец 2016 года, что выше золотовалютных резервов страны (377,7 млрд долл.). При этом государственный внешний долг органов государственного управления невысокий (39,2 млрд долл.) и по сравнению с 2000 годом он сократился в 3,2 раза.

Таким образом, в результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что проводимая в России в настоящее время экономическая политика не позволяет обеспечить устойчиво высокие темпы экономического роста, достойный уровень и качество жизни населения. В связи с этим неотложной становится задача, направленная на разработку комплекса мер по совершенствованию государственного управления и повышению его эффективности. Этому должны предшествовать всесторонняя и комплексная оценка эффективности государственного управления, выявление «узких» мест и разработка мероприятий по их «расшивке».

Однако проведенный анализ показал, что в настоящее время нет единой и общепризнанной методики оценки эффек-

Таблица 4. Матрица определения уровня эффективности государственного и муниципального управления

Алгоритм оценки эффективности будет состоять из 3 этапов:

-

1. Оценка потенциала социально-экономического развития региона и муниципальных образований, например, на основе балльно-рейтинговой методики [27], объединяющей в себе 6 видов потенциала: природно-ресурсный, производственный, трудовой, финансовый, социально-демографический и социальноинфраструктурный.

-

2. Оценка уровня развития региона и муниципалитетов, например, на основе расчета интегрального показателя по методике [8; 9], объединенных в 4 блока (демография, обустроенность муниципалитета, уровень жизни населения, уровень развития экономики).

-

3. Построение матрицы «потенциал-развитие» и определение на ее основе уровня эффективности управления1 (табл. 4).

Таким образом, предложенные на основе проведенного анализа рекомендации по совершенствованию методических подходов к оценке эффективности государственного управления способствуют развитию теоретико-методологических аспектов данной проблематики, но в то же время имеют и практическую значимость, однако носят пока постановочный характер и являются основой для дальнейших исследований по данной тематике.

Список литературы Актуальные вопросы оценки эффективности государственного управления в современной России

- Алескеров, Ф. Т. Оценки качества государственного управления /Ф. Т. Алескеров, К. И. Головщинский, А. В. Клименко. -М.: ГУ ВШЭ, 2006. -36 с.

- Антонова, Н. Б. Теория и методология государственного управления : курс лекций/Н. Б. Антонова, Л. М. Захарова, Л. С. Вечер. -3-е изд., доп. -Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2005. -231 с.

- Бинкин, Б. А. Эффективность управления: наука и практика /Б. А. Бинкин, В. Н. Черняк. -М., 1982. -144 с.

- Бочарова, А. К. Механизм оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации /А. К. Бочарова//Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». -М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. -68 с.

- Васильева, Е. Г. Оценка эффективности и социальной политики: региональная практика /Е. Г. Васильева//Власть. -2008. -№ 12. -С. 29-34.

- Вечкинзова, Е. А. Институциональные основы оценки эффективности государственных, отраслевых и региональных программ в Республике Казахстан /Е. А. Вечкинзова//Известия Уральского государственного экономического университета. -2009. -Т. 26. -№ 4. -С. 151-156.

- Вольманн, Х. Оценивание реформ государственного управления: «третья волна» /Х. Вольманн//Социологические исследования. -2010. -№ 10. -С. 93-99.

- Ворошилов, Н. В. Оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований Вологодской области /Н. В. Ворошилов, Е. С. Губанова//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2014. -№ 6 (36). -С. 54-69.

- Ворошилов, Н. В. Оценка уровня социально-экономического развития регионов России /Н. В. Ворошилов, Е. С. Губанова//Экономика и предпринимательство. -2013. -№ 12 (ч. 3). -С. 325-332.

- Ворошилов, Н. В. Эффективность муниципального управления: сущность и подходы к оценке /Н. В. Ворошилов//Проблемы развития территории. -2015. -№ 3. -С. 143-159.

- Галиуллин, Т. Т. Современные проблемы оценки государственного управления /Т. Т. Галиуллин//Вестник Поволжской академии государственной службы. -2009. -№ 4. -С. 28-32.

- Денисенко, Н. В. Анализ существующих критериев управления эффективностью деятельности предприятия /Н. В. Денисенко//Дискуссия. -2010. -№ 1.

- Дубровина, Н. А. Оценка эффективности регионального управления /Н. А. Дубровина//Вестник Самарского государственного университета. -2006. -№ 8. -С. 54-59.

- Иванников, И. А. Эффективность государственной власти в России: теоретико-политологический аспект : автореф. дис. … д-ра полит. наук/И. А. Иванников. -Ростов н/Д., 2006. -38 с.

- Измерение эффективности и оценивание в государственном управлении: международный опыт /А. Н. Беляев, Е. С. Кузнецова, М. В. Смирнова, Д. Б. Цыганков; Гос. ун-т -Высшая школа экономики. -М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. -54 с.

- Ильин, В. А. Правящие элиты -проблема национальной безопасности России /В. А. Ильин//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2016. -№ 4. -С. 9-34.

- Ильин, В. А. Стратегия национальной безопасности -2015 -шаг к новому этапу развития России /В. А. Ильин//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2016. -№ 1 (43). -С. 9-25.

- Качество и успешность государственных политик и управления : материалы научного семинара. -Вып. 1 (39). -М.: Научный эксперт, 2011. -240 с.

- Качество и успешность государственных политик и управления : монография/А. И. Якунин, С. С. Сулакшин, В. Э. Багдасарян, И. Б. Орлов, С. М. Строганова. -М.: Научный эксперт, 2012. -496 с.

- Клименко, А. В. Исполнительная власть как объект мониторинга и оценки /А. В. Клименко//Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. -2008. -Том 1. -Вып. № 6. -С. 55-69.

- Курчатченко, Е. В. Оценка эффективности управления муниципальных образований (на примере Алтайского края) /Е. В. Куратченко//Регион: экономика и социология. -2008. -№ 3. -С. 233-240.

- Лексин, В. Н. Результативность и эффективность действий региональной и муниципальной власти: назначение и возможности корректной оценки /В. Н. Лексин//Регион: экономика и социология. -2012. -№ 1 (73). -С. 3-39.

- Мониторинг государственных и муниципальных услуг в регионе как стратегический инструмент повышения качества регионального управления: опыт, проблемы, рекомендации /под общ. ред. В. В. Маркина, А. В. Осташкова. -Москва, 2008. -321 с.

- Полиенко, М. А. Институциональные аспекты повышения эффективности государственного управления : автореф. дис. … канд. экон. наук/М. А. Полиенко. -М., 2005. -23 с.

- Растворцева, С. Н. Управление эффективностью торговли потребительской кооперации : дис.. канд. экон. наук/С. Н. Растворцева. -Белгород, 2003. -237 с.

- Скопин, О. В. Критерии оценки эффективности системы регионального управления /О. В. Скопин//Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. -2009. -№ 1 (17). -Режим доступа: http://eee-region.ru/article/1702

- Социально-экономические проблемы локальных территорий : монография/Т. В. Ускова, Н. В. Ворошилов, Е. А. Гутникова, С. А. Кожевников. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. -196 c.

- Филипенко, В. И. Эффективность местного самоуправления /В. И. Филипенко//Управленческий портал Югры. -Режим доступа: http://adminugra.ru/upload/medialibrary/fa8/fa8981c24d63a49618ec3e244fff37d8.pdf

- Adizes I. Managing Corporate Lifecycles: An Updated and Expanded Look at the Corporate Lifecycles. First printing. Paramus, NJ: Prentice Hall Press, 1999. 358 p.

- Andrews R., Van de Walle S. New Public Management and Citizens’ Perceptions of Local Service Efficiency, Responsiveness, Equity and Effectiveness. Public Management Review, 2013, vol. 15, iss. 5, pp. 762-783.

- Henry N. Public administration and public affairs. 12t h ed. London and N. Y.: Taylor and Francis Group, 2016. 482 p.

- International framework: good governance in the public sector. Available at: http://www.cipfa.org/~/media/files/publications/standards/ifac/internationalframeworkgoodgovernanceinthepublicsectorifaccipfa2.pdf

- Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. World Bank Policy Research Working Paper, 2010, no. 5430, pp. 1-29.

- Naschold F., Bogumil J. Modernisierung des Staates: new public management in deutscher und internationaler Perspektive. Wiesbaden: Springer Fachmedien GmbH, 2000. 250 p.

- Pfiffner J.P. Traditional Public Administration versus The New Public Management: Accountability versus Efficiency. Available at: http://pfiffner.gmu.edu/files/pdfs/Book_Chapters/NewPublicMgt.doc.pdf

- Worldwide Governance Indicators. Available at: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home