Алайская стоянка - свидетельство самого раннего эпизода присутствия человека в высокогорных районах западной части Центральной Азии

Автор: Шнайдер С.В., Абдыканова А., Тэйлор В., Колобова К.А., Алишер Кызы С., Кривошапкин А.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

Согласно результатам последних исследований, человек стал расселяться в районах высокогорий в период финального плейстоцена - раннего голоцена. В частности, первые поселения в Андах на высоте ок. 4 000 м над ур. м. датируются ок. 10 тыс. л.н., первые поселения в Тибете - ок. 13 тыс. л.н. На территории западной части Центральной Азии выделяются высокогорные районы - Памир и Алайская долина. В 2017 г. Российско-кыргызской экспедицией изучена Алайская стоянка (высота 2 800 м над ур. м.). Согласно результатам проведенного анализа, индустрия Алайской стоянки относится к кругу позднеплейстоценовых мелкопластинчатых индустрий региона. Это указывает на то, что Алайская стоянка является свидетельством самого раннего эпизода заселения человеком высокогорных ландшафтов в западной части Центральной Азии.

Каменный век, высокогорьe, западная часть центральной азии, алайская долина, мелкопластинчатая индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145144881

IDR: 145144881 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Алайская стоянка - свидетельство самого раннего эпизода присутствия человека в высокогорных районах западной части Центральной Азии

Освоение высокогорий является одной из наиболее дискутируемых и актуальных тем в современной археологии. Так, на территории современного Тибета популяции людей современного анатомического облика впервые появились ок. 13–15 тыс. л.н. (кал.) [Meyer et al., 2017]. Учитывая физико-географические условия западной части Центральной Азии, а также ее географическую близость Тибетскому нагорью, данное направление исследований в настоящий момент может заполнить территориальную и хронологическую лакуны, а также предоставить новую информацию о путях расселения человека в финальном плейстоцене в обсуждаемых регионах.

На территории западной части Центральной Азии к высокогорным районам относятся Памир (средние высоты – 3 000–4 500 м над ур. м., максимум 7 495 м, Пик Коммунизма) и Алайская долина (высота 2 300–3 500 м над ур. м.), их активное археологическое изучение проводилось в советское время В.А. Рановым, В.А. Жуковым и А.А. Никоновым. На Памире ими был открыт и изучен ряд раннеголоценовых стоянок – Ошхона, Истыкская пещера, маркансуйские стоянки [Ранов, 1988].

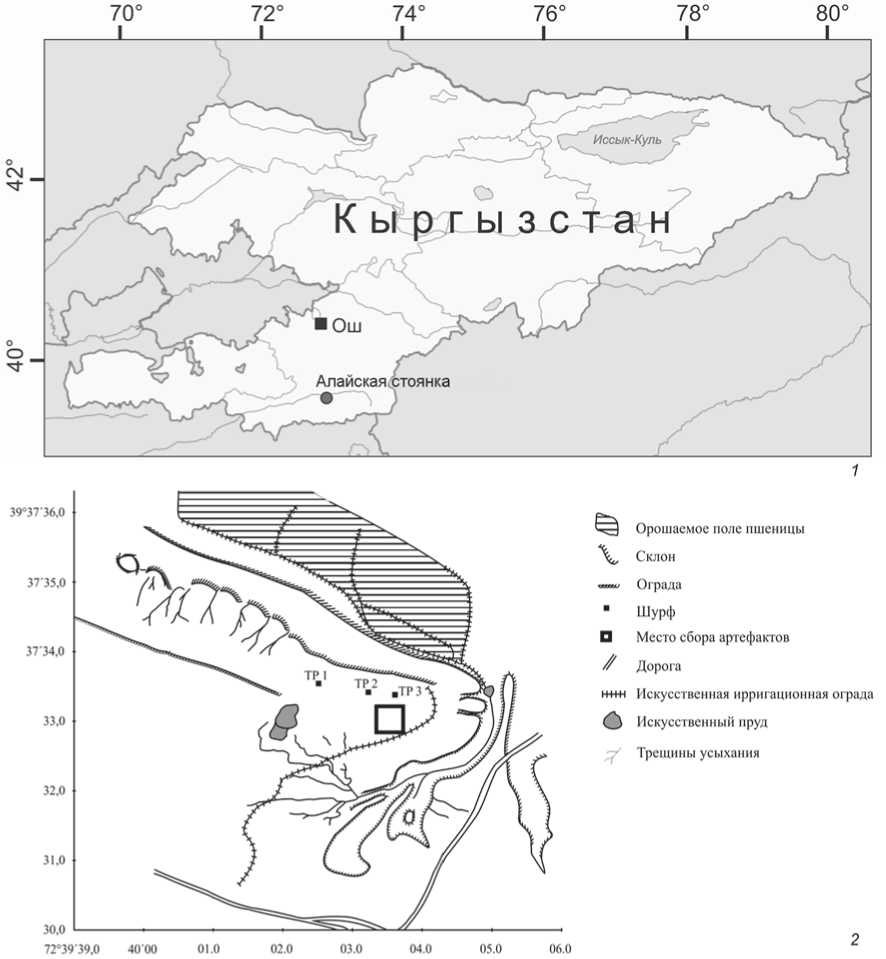

В Алайской долине до настоящего момента был известен только один памятник каменного века Алайская стоянка (рис. 1, 1 ), которая была обнаружена в 1975 г. А.А. Никоновым. Им в течение нескольких полевых сезонов проводились поверхностные сборы, в результате общая численность каменной коллекции составила 1 740 экз. Исследователями отмечалось, что первичное расщепление индустрии представлено призматическими и торцовыми нуклеусами для пластинчатых сколов. В орудийном наборе доминируют скребки различных модификаций, выемчатые орудия, также выделялись единичные экземпляры проколок и острий со скошенным дистальным окончанием. Аналогии этим комплексам исследователи находили среди раннеголоценовых индустрий Памира (Ошхона и Истыкская пещера) [Ранов, Филимонова, Никонов, 2015].

В 2017 г. совместной российско-кыргызской археологической экспедицией было проведено повторное изучение Алайской стоянки с целью обнаружения новых стратифицированных объектов каменного века, которые могут свидетельствовать об интенсивном заселении высокогорных территорий западной части Центральной Азии в финальном плейстоцене – раннем голоцене*.

Основной целью экспедиции был сбор и изучение новых материалов на уже известной Алайской стоянке. Алайская стоянка находится в западной части долины, на левом берегу р. Кызылсу, напротив пос. Кашка-Суу, высота над ур. м. – 2 800 м. Она связана с обращенным к востоку понижением на уровне террасы высотой 12–15 м, огибающим моренный холмистый рельеф. Культурный слой стоянки, включающий угольки, мелкие фрагменты костей и каменные орудия, был экспонирован в результате преобладания процессов денудации над процессами аккумуляции рыхлых отложений. В ходе исследований было заложено 3 шурфа, к сожалению, выявить погребенный культурный слой не удалось. Нами были произведены поверхностные сборы на площади 5 × 5 м (рис. 1, 2), в результате которых была получена коллекция каменных артефактов – 244 экз., из них отходы производства (чешуйки, обломки, осколки, мелкие отщепы до 20 мм в наибольшем измерении) со ставляют 156 экз. (64 %).

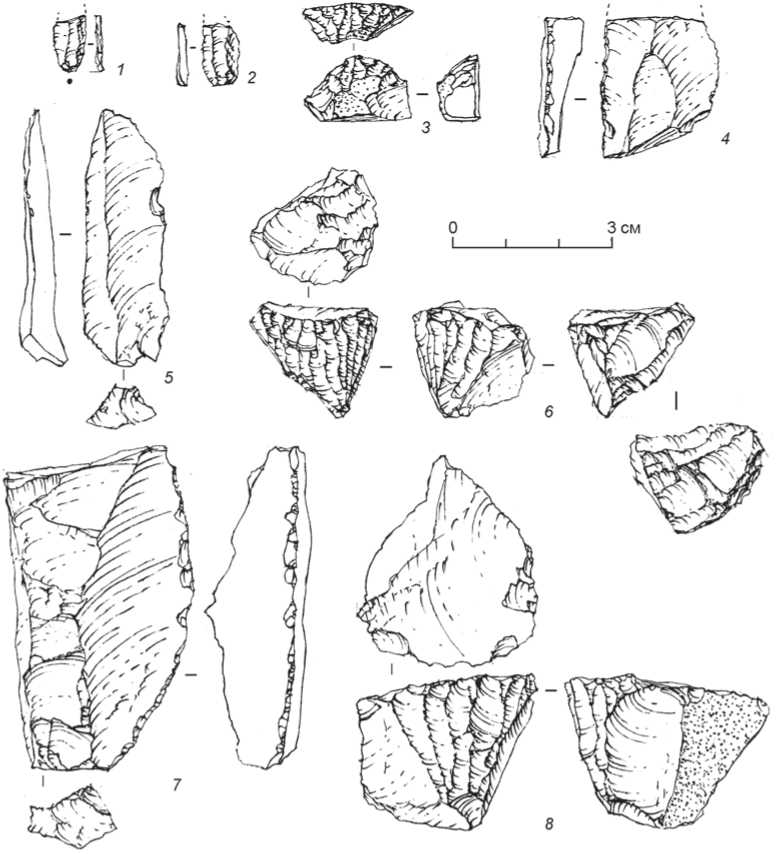

Нуклевидных изделий выделено 3 экз., из них два типологически выраженных ядрища – призматические одноплощадочный (рис. 2, 8 ) и двухплощадочный (рис. 2, 6 ) нуклеусы для пластинок. Изделия характеризуются треугольной в плане и овальной в поперечном сечении формой, гладкие ударные площадки располагаются под слабоскошенным углом к фронту расщепления, дуга скалывания несет следы редукции. Представленные нуклеусы находятся в финальной стадии утилизации. Ядрища были предназначены для получения пластинок со следующими характеристиками: продольная огранка дорсальной поверхности, изогнутый латеральный профиль, редуцированная линейная или точечная ударная площадка.

Технических сколов выделено 11 экз.: краевые сколы (6 экз.), полутаблетки (3 экз.), сколы подправки фронта расщепления (2 экз.) и скол латеральной подправки. Исходя из типологических характеристик набора техниче ских сколов, можно констатировать, что они были получены в процессе утилизации объемных ядрищ.

В индустрии сколов насчитывается 47 экз. отще-пов, длина большей части которых от 20 до 30 мм. Среди сохранившихся ударных площадок преобладают гладкие (62 %). Точечные; двугранные прямые и естественные остаточные ударные площадки малочисленны. Огранки дорсальных поверхностей преимущественно параллельные однонаправленные. Наличие кортикальной поверхности на 15 сколах (32 %) указывает на то, что отщепы снимались на ранних этапах расщепления ядрищ. На восьми предметах корка распространяется на 50–100 % площади дорсальной поверхности.

Пластинчатых заготовок было определено 27 экз. (из них пластин – 14 экз., пластинок – 13 экз.).

Рис. 1. Карта расположения Алайской стоянки ( 1 ) и ее ситуационный план ( 2 ).

Пластины представлены преимущественно во фрагментированном состоянии. Длина целых сколов в среднем варьирует от 30 до 50 мм (рис. 2, 5); ширина пластин – от 12 до 23 мм, бóльшая часть – от 13 до 16 мм. Большинство пластинчатых снятий имеют толщину ок. 5 мм. В изучаемом комплексе большая часть пластин имеет прямой латеральный профиль. По форме поперечных сечений примерно одинаковое положение занимают сколы с треугольными и с трапециевидными сечениями. Доминирующее положение среди сколов, сохранивших остаточные ударные площадки, составляют пластины с гладкими площадками, которые подправлялись при помощи приема прямой редукции, отмечается несколько сколов с обратной редукцией. Огранка дорсальных поверхностей сколов демонстрирует преимущественное однонаправленное параллельное снятие пластинчатых заготовок. Часть пластин несет следы кортикальной поверхности, причем на двух изделиях корка распространяется больше чем на 50 % дорсальной поверхности, что говорит о том, что они были получены на начальных этапах расщепления.

Пластинки данной коллекции в большей степени фрагментированы (рис. 2, 1, 2 ), выделяется только 4 экз. целых изделий, их длина варьирует от 15 до 21 мм. Ширина большей части заготовок составляет от 6 до 9 мм, а толщина – от 2 до 3 мм. По форме латерального профиля равное значение имеют сколы с прямым и непрямым профилем. Количество изде-

Рис. 2. Каменная индустрия Алайской стоянки.

лий с треугольными и трапециевидными сечениями одинаково; выделяется одно изделие с многогранным сечением. Большая часть сколов имеет гладкие ударные площадки, единичные экземпляры сохранили линейную и точечную площадки. Все остаточные ударные площадки подвергались редукции. Среди огранок дорсальных поверхностей преобладают параллельные однонаправленные.

Орудийный набор представлен 17 экз., из них большую часть составляют выемчатые орудия и концевые скребки (рис. 2, 3 ), единичными экземплярами представлены проколки и сколы с притупленным краем. Помимо этого, выделены сколы с дорсальной ретушью (рис. 2, 4 ) и ретушью утилизации. Важно отметить, что в качестве заготовок большей части орудий выступили пластины.

По технико-типологическим характеристикам данную индустрию можно охарактеризовать как мелкопластинчатую со значительной ролью пластин, 248

которые выступали в качестве заготовок для выемчатых орудий и скребков. Согласно предварительному анализу проксимальных зон сколов (присутствие вентральных карнизов в сочетании с расплывчатыми ударными бугорками), в индустрии Алайской стоянки применялась техника мягкого отбойника.

На современном этапе исследований уже не актуально сравнивать комплексы исследуемого памятника с раннеголоценовыми объектами на территории Памира. В ходе недавнего изучения были пересмотрены коллекции основных позднеплейстоценовых– раннеголоценовых индустрий Ошхоны и Истык-ской пещеры [Шнайдер, 2015]. Было установлено, что в индустрии Ошхоны и в верхних горизонтах Истыкской пещеры отмечается преобладание торцовых и объемных ядрищ, направленных на получение микропластин посредством техники отжима. В орудийном наборе доминируют микропластины с вентральной ретушью и концевые скребки различ- ных модификаций, также отмечается наличие проколок, остриев с унифасиальной и бифасиальной ретушью, изготовлявшихся на отщепах, и единичных экземпляров пластинок с притупленным краем. Хронологические рамки существования данных комплексов на настоящем этапе определяются в пределах 11–7 тыс. л.н. [Shnaider et al., 2017]. Различия типологических и технологических показателей, проявляемые комплексами Алайской стоянки, Ош-хоны и Истыкской пещеры, свидетельствуют о том, что индустрия Алайской стоянки принадлежит иной традиции камнеобработки.

В то же время подъемные материалы Алайской стоянки по своим характеристикам находят аналоги в материалах позднего этапа кульбулакской верхнепалеолитической культуры, в комплексах раннего и среднего этапов туткаульской линии развития и индустриях позднеплейстоценовых комплексов стоянок Ходжа-Гор, Курама и Обишир-5 (слои 4, 5) [Колобова, 2014; Шнайдер, 2015; Алишери, 2017; Shnaider et al., 2017]. Сходство с упомянутыми индустриями подтверждается мелкопластинчатым характером индустрий и применением мягкого отбойника в производстве сколов.

Более детальная культурно-хронологическая атрибуция комплекса Алайской стоянки станет возможной только при продолжении исследований с целью получить многочисленную археологическую коллекцию. Тем не менее уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что данные материалы не находят аналогов в раннеголоценовых комплексах Памира. Сходство с финальнопалеолитическими комплексами региона может указывать на то, что Алайская стоянка является свидетельством самого раннего эпизода заселения человеком высокогорных ландшафтов в западной части Центральной Азии.

Полевые работы выполнены за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036), камеральная обработка археологических материалов – в рамках проекта РГНФ № 15-31-01000 и при поддержке гранта Президента РФ МД-2845.2017.6.

Коллектив авторов выражает искреннюю признательность Доолотбаку Кудайбергенову, ученику Кыргызско-турецкого лицея «Сапат» (г. Нарын), за участие в разведке и художнику ИАЭТ СО РАН Н.В. Вавилиной за подготовку иллюстраций.

Список литературы Алайская стоянка - свидетельство самого раннего эпизода присутствия человека в высокогорных районах западной части Центральной Азии

- Алишери Д. Технико-типологическая характеристика мелкопластинчатых сколов стоянки Ходжа-Гор//Материалы 55-й международной научной студенческой конференции МНСК-2017. -Новосибирск: Издат.-полиграф. центр Новосиб. гос. ун-та, 2017. -С. 7-8.

- Колобова К. А. Верхний палеолит Западного Памиро-Тянь-Шаня: автореф. дис.. д-ра ист. наук. -Новосибирск, 2014. -38 с.

- Ранов В. А. Каменный век Южного Таджикистана и Памира: автореф. дис.. д-ра ист. наук. -Новосибирск, 1988. -52 с.

- Ранов В. А., Филимонова Т.Г., Никонов А. А. Алайская стоянка//Возвращение к истокам: сб. памяти выдающегося археолога В.А. Ранова. -Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2015. -С. 196-206.

- Шнайдер С.В. Туткаульская линия развития в мезолите западной части Центральной Азии: автореф. дис.. канд. ист. наук. -Новосибирск. -2015. -26 с.

- Meyer M.C., Aldenderfer M.S., Wang Z., Hoffmann D.L., Dahl J.A., Degering D., Haas W.R., Schlütz F. Permanent human occupation of the central Tibetan Plateau in the early Holocene//Science. -2017. -Vol. 355, iss. 6320. -P. 64-67.

- Shnaider S.V., Krajcarz M.T., Viola T.B., Abdykanova A., Kolobova KA., Fedorchenko A.Yu., Alisher-kyzy S., Krivoshapkin A.I. New investigations of Epipaleolithic in western Central Asia: Obishir-5//Antiquity. -2017. -Vol. 91, iss. 360 (in press.).