Аланская культура Северного Кавказа: проблема ранней государственности у населения региона во II-IV вв. н. э

Автор: Малашев В.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 234, 2014 года.

Бесплатный доступ

Во 2-м-4-м вв. AD в предгорьях Центрального и Северо-Восточного Кавказа появились крупные укрепленные поселения (площадью до 1,5 кв. Км) с хорошо развитыми укреплениями и кладбищами (размером до 7 кв. Км), расположенными рядом с катакомбами под захоронением, курганы. Высокий экономический потенциал населения находит свое отражение в их строительстве огромных оборонительных сооружений и трудоемких погребальных сооружений, что требует высокого уровня социальной организации. Существование значительного числа крупных укрепленных поселений, которые можно рассматривать как города особого типа, свидетельствует о процессах урбанизации. Высококонцентрированное население, существование городов с высоким уровнем плотности населения, хорошо развитое ремесленное производство и сельское хозяйство и широкие контакты с другими регионами позволяют предположить, что это общество достигло определенного структурного и организационного уровня. Вполне вероятно, что население, оставившее памятники аланской культуры на Северном Кавказе II-IV вв. достигли стадии социально-политических отношений государственного типа и что ее политическую организацию можно сравнить с политикой ранних государств (как определено Л. Е. Грининым).

Северный кавказ, аланская культура, ii-iv вв. н. э., раннегородские центры, ранняя государственность

Короткий адрес: https://sciup.org/14328643

IDR: 14328643

Текст научной статьи Аланская культура Северного Кавказа: проблема ранней государственности у населения региона во II-IV вв. н. э

История археологического изучения аланских древностей Северного Кавказа насчитывает более столетия. Однако достаточно долгое время это были небольшие по объемам раскопки и отдельные случайно открытые комплексы. Начало периода наиболее интенсивного накопления материалов относится к 60–70-м гг. XX в., когда были раскопаны и опубликованы, хоть и незначительные по объему, материалы могильников Братское, Октябрьское, Брут и Виноградный (см. сводку: Абрамова, 1997. С. 9–25). К этому же времени относится начало обобщения полученных материалов. В качестве самостоятельной археологической культуры в систематизированном виде древности средневековых алан были представлены В. А. Кузнецовым: им выделена соответствующая археологическая культура (аланская), дана ее хронология (V–XIII вв.), сформулированы основные критерии выделения, очерчена занимаемая территория и намечены локальные варианты (Кузнецов, 1962). Предложенные В. А. Кузнецовым общие диагностические признаки культуры стали основой для последующего изучения проблемы. Основная корректировка и пересмотр касались хронологической атрибуции и интерпретации городищ с земляными укреплениями. Поселенческие памятники исследовались в незначительном объеме – небольшие по площади раскопки городищ Нижний Джулат (Чеченов, 1967) и Алхан-кала (Виноградов, 1965; 1966); авторами раскопок эти материалы атрибутировались как раннесредневековые. Резкое увеличение количества материалов происходит в 90-е гг. и связано с работами на Бесланском (Ф. С. Дзуцев) и Зарагижском II (Б. Х. Атабиев) могильниках. Прорывом в этом направлении можно считать работы И. А. Аржанцевой на Зилгинском городище в Северной Осетии, давшие основания для кардинального пересмотра прежних представлений о хронологии земляных городищ. Передатировка Д. В. Деопиком основных напластований Зилгинского городища с раннего Cредневековья на II–IV вв. н. э. (Деопик, 1988; Аржанцева, Деопик, 1989), а вслед за этим Д. В. Деопиком и В. Ю. Малашевым всей группы подобных памятников позволила сформировать новую точку зрения на культурную ситуацию в центральных и восточных районах Северного Кавказа и изменить взгляд на историю региона во II–IV вв. н. э. (Деопик, 1988; Аржанцева, Деопик, 1989; Arzhant-seva et al., 2000; Малашев, 2007; Габуев, Малашев, 2009. С. 144–164). Наличие на земляных городищах наиболее мощных напластований, относящихся ко II–IV вв. н. э., нашло подтверждение в раскопках Ф. С. Дзуцевым Бесланского могильника (некрополя Зилгинского городища), давшего значительные серии комплексов III–IV вв. н. э., а также некрополя Брутского городища, материалы которого включают наиболее ранние на сегодняшний день погребения аланской культуры (второй половины II в. н. э.) (Габуев, Малашев, 2009). Таким образом, изменение количества и качества археологических источников за последние два десятилетия позволило лишь в настоящее время подойти к пониманию истории региона первой половины I тыс. н. э.

Представлю в кратком виде состояние данной проблемы на сегодняшний день. Во II–IV вв. н. э. на территории предгорий и равнин Центрального Кавказа наблюдается культурный феномен: в короткий срок возникают значительные по площади городища (до 1,5 км²) с развитой фортификацией, сложной структурой (в том числе четко выделенной цитаделью) и связанные с ними могильные поля до 7 км² с подкурганными катакомбами. Судя по материалам Зилгинского городища, процесс образования этих протогородов (раннегородских центров, городов) заканчивается ко 2-й половине II в. н. э. ( Аржанцева, Деопик , 1989; Аржанцева, Малашев , 1999; Arzhantseva et al. , 2000; Воронин, Малашев , 2006. С. 57–59; Габуев, Малашев , 2009. С. 144–150). Это свидетельствует о наличии во II–IV вв. н. э. социальной организации населения, необходимой для создания трудоемких фортификационных сооружений (в виде рвов протяженностью каждый несколько сот метров и первоначальной глубиной до 12 м). Значительная мощность культурного слоя (около 5 м на цитадели и 1 м на периферии) и насыщенность его материалом отражают высокую интенсивность жизни. Результаты раскопок говорят о наличии в это время развитых ремесел – гончарного, производства металла, металлообработки.

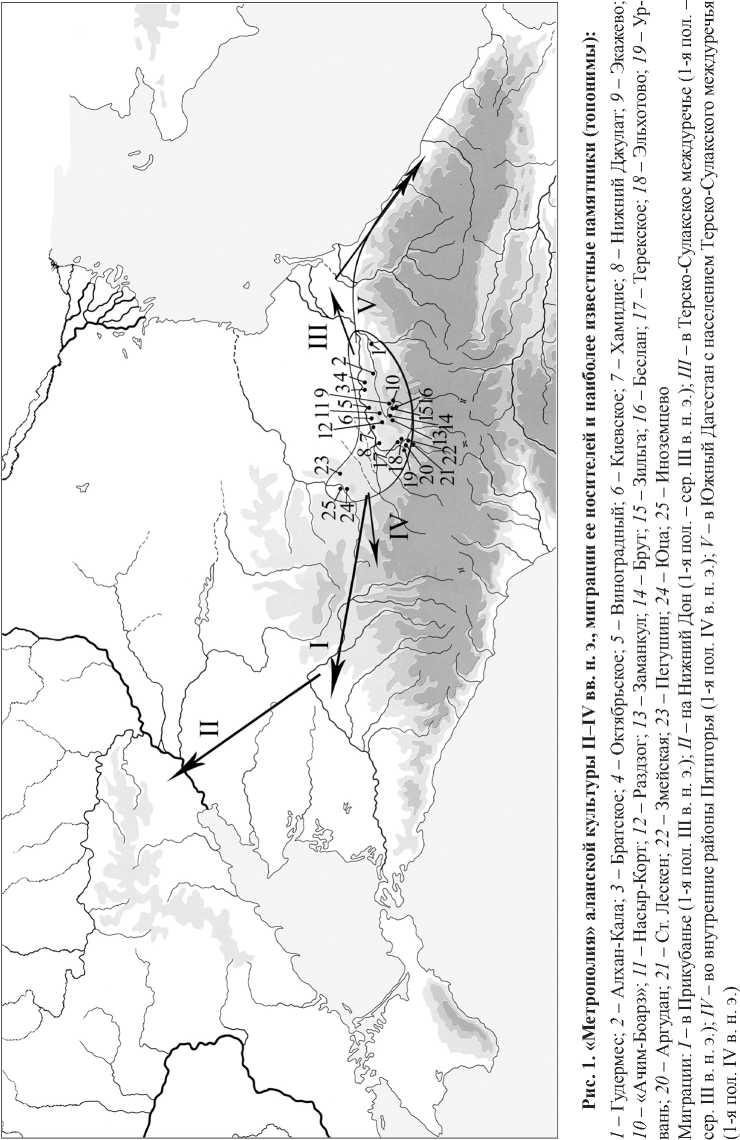

О наличии устойчивых контактов с другими территориями свидетельствуют, с одной стороны, находки импортов (светлоглиняных амфор, фрагментов краснолаковых сосудов, закавказской керамики, стеклянных сосудов) в культурном слое городищ и в погребениях, с другой – вывоз в степную полосу собственной керамической продукции ( Мошкова , 1980; Гугуев, Гугуев , 1987; Гугуев , 1994; Деопик , 1988; Аржанцева, Деопик , 1989; Arzhantseva et al. , 2000), встреченной на значительной территории – от Нижнего Дона до Южного Приуралья. В качестве наиболее известных можно указать городища Нижний Джу-лат, Терекское, Хамидиевское, Урваньское, Аргуданское, Старо-Лескенское, Алхан-Калинское, «Ачим-Боарз», Брутское, Киевское, Братское, Эльхотовс-кое, Змейское, Раздогское и др. ( Габуев, Малашев , 2009. С. 145). Важно, что наиболее мощные напластования, судя по характерным чертам керамического комплекса и датирующему материалу, относятся ко II–IV вв. н. э. Основная территория распространения памятников этого круга охватывает центральные и отчасти восточные районы Северного Кавказа. С востока эти памятники ограничивает культурно обособленная группа городищ типа Андрей-аул в Северном Дагестане (Терско-Сулакское междуречье), керамический комплекс которых отличается от центральнокавказского; на западе они доходят до Пя-тигорья (рис. 1).

С перечисленными выше городищами связаны могильники, занимающие значительные площади (Алхан-Кала, Братское, Октябрьское, Виноградный, Бесланский, Брут 2 и др.) (рис. 1). В состав наиболее крупных некрополей входят курганы высотой от 3 до 8 м. Для погребальных памятников этих городищ начиная со второй половины II в. н. э. в отношении типа конструкции погребального сооружения также можно говорить о вполне отчетливом обособлении: с запада – от памятников внутренних районов Пятигорья, с востока – от памятников территории Дагестана. Все сказанное выше в отношении памятников аланской культуры позволяет выдвинуть гипотезу об ее обособленности от культур Северо-Западного Кавказа и Дагестана. Таким образом, о рассматриваемых памятниках можно говорить как о самостоятельной культурной группе с единым керамическим комплексом, погребальным обрядом, локализованной в одной ландшафтной зоне.

Важной причиной расцвета культуры являлась благоприятная экологическая обстановка. Результаты палеопочвенных исследований свидетельствуют о том, что в рамках рубежа I/II – середины II в. н. э. происходит заметное усиление увлажненности климата, достигающее пика к рубежу IV/V в. н. э. ( Хохлова и др. , 2009. С. 317). Именно этот фактор мог способствовать резкому росту производительных сил, созданию высокой (несопоставимой с другими периодами древней и средневековой истории региона) плотности населения, появлению городов с развитыми ремеслами. О благоприятной экологической обстановке и, как следствие этого, высокой урожайности и значительном количестве стада также свидетельствуют многочисленные зерновые ямы на городищах и крупные тарные сосуды, находки жерновов ручной мельницы, обилие костей животных в культурном слое. Уровень экономического благосостояния населения может характеризоваться богатством погребального инвентаря, заметно превосходящим степные погребения этого времени.

Исходя из современного понимания археологических источников, можно представить основные моменты истории населения аланской культуры во II– IV вв. н. э. Начало формирования аланской культуры можно отнести к концу I – началу II в. н. э. ( Малашев , 2007; Габуев, Малашев , 2009. С. 148, 149). Во второй половине II в. н. э. мы фиксируем аланскую культуру полностью сложившейся, как в отношении керамического комплекса и структуры поселенческих памятников, так и в аспекте, связанном с погребальным обрядом, – то есть культурного комплекса в целом. В первой половине III в. н. э. военная экспансия носителей аланской культуры привела к исчезновению оседлого населения Среднего Прикубанья и погребений типа «Золотого кладбища» ( Яценко , 1997. С. 157; Мошкова, Малашев , 1999. С. 199, 200; Малашев , 2000. С. 211). К этому же времени относится миграция центральнокавказского населения в Северный Дагестан (Терско-Сулакское междуречье), которая отразилась в появлении на этой территории Т-образных катакомб и формировании памятников нового облика (синтез традиций среднесарматской и аланской культур) – типа Львовских могильников ( Малашев , 2008; Габуев, Малашев , 2009. С. 158–160). В середине III в. н. э. центральнокавказские аланы становятся одним из наиболее крупных объединений на юге Восточной Европы. Со второй половины III в. н. э. на Нижнем Дону происходит массовое распространение подкурганных катакомб центральнокавказского типа; в «развитом» IV в. н. э. они уже доминируют ( Безуглов , 1990. С. 85). Говоря о последующих миграциях, необходимо сказать о перемещении носителей аланской культуры с равнинной территории Пятигорья во внутренние районы в первой половине IV в. н. э. ( Коробов и др. , 2014) и о миграции носителей аланской культуры вместе с населением Терско-Сулакского междуречья в первой же половине IV в. н. э. в Южный Дагестан ( Малашев , 2008; Габуев, Малашев , 2009. С. 158–160) (рис. 1).

Подводя итоги, акцентирую внимание на следующих моментах. В предгорной полосе Центрального и Северо-Восточного Кавказа сравнительно быстро, в рамках II в. н. э., образуется значительное количество крупных и средних по размерам городищ со сложной структурой и четко выделенной цитаделью. Плотность памятников высокая. Все они связаны культурным единством и одинаковым типом хозяйства. На городищах возникают сложные и трудоемкие фортификационные сооружения, требующие организации населения, количество которого на данной территории достаточно велико. Судя по мощности культурного слоя и его насыщенности материалом, жизнь на памятниках была интенсивной. Прослеживаются интенсивные контакты с Боспором, Закавказьем и степью. В комплекс с городищами входят значительные по площади курганные катакомбные могильники. Погребения в большинстве случаев характеризуются богатством и обилием инвентаря, что заметно, даже несмотря на ограбленность. Необходимо обратить внимание на то, что в Бесланском могильнике на сегодняшний день исследовано три кургана высотой 3–5 м с захоронениями в катакомбах глубиной 9–10 м от древнего горизонта, что может свидетельствовать о существенной социальной стратификации данного общества. Плотность населения в этот период значительно выше, чем в предшествующую и последующую эпохи. Экспансия носителей аланской культуры, начавшаяся в первой половине III в. н. э., охватила громадную территорию. На западе Северного Кавказа она достигла районов

Прикубанья, в степи погребальные памятники центральнокавказской традиции распространены от Днепро-Донского междуречья до Нижней Волги. На востоке в сферу распространения культуры с первой половины – середины III в. н. э. входят северные районы современного Дагестана (Терско-Сулакское междуречье), а с IV в. н. э. они известны на юге Прикаспийского Дагестана ( Габуев, Малашев , 2009. С. 158–161).

Можно сделать вывод, что для периода II–IV вв. н. э. мы имеем дело с чрезвычайно яркой и мощной культурой, феномен развития и расцвета которой пока еще не раскрыт. Высокий экономический потенциал нашел отражение в строительстве громадных фортификационных сооружений и в оформлении трудоемких погребальных конструкций, что требовало высокой организации общества (и наличия аппарата принуждения) в рамках каждого населенного пункта. Присутствие значительного количества крупных городищ (от 0,5 до 1,5 км²), которые можно считать раннегородскими центрами или даже особого типа городами, свидетельствует о процессах урбанизации в данном обществе ( Аржанцева, Малашев , 1999). Результатами нескольких миграционных импульсов первой половины – середины III в. н. э. носителей аланской культуры стало присутствие этого населения на значительной территории – практически всего Северного Кавказа и прилегающих к нему районов степи. Чрезвычайно высокая концентрация населения, наличие значительного количества «городов» с высокой плотностью населения, широким характером (от торговых до военно-политических) и географией контактов позволяет ставить вопрос о наличии определенной структуры и организации в данном обществе. Остановимся на этом подробнее.

Проблемами образования ранних государств и отражением этих процессов в археологическом материале занимались многие исследователи. Н. Н. Кра-дин, анализируя археологические признаки цивилизации, пришел к выводу, что обязательными (но не достаточными) археологическими критериями обществ высшей сложности являются: развитая, не менее чем трехуровневая классовая структура; оседлость; земледельческое хозяйство как основа экономики; обработка металла ( Крадин , 2006. С. 196). Ю. В. Павленко в качестве археологических признаков политогенеза рассматривал следующие: развитие ремесленной специализации; формирование многоуровневой общественной стратификации, отражаемой в поселенческих и погребальных комплексах; обособление культуры знати; трансформация в идеологии; создание раннегородских центров ( Павленко , 1989. С. 65–72). В целом перечисленные выше критерии находят отражение в археологических материалах аланской культуры II–IV вв. н. э.

Данная проблема была подробно рассмотрена М. С. Гаджиевым в монографическом исследовании (2002). Особую актуальность для рассматриваемой темы эта работа приобретает в связи с тем, что в ней анализировались синхронные археологические источники с территории соседнего региона – Дагестана. Автором была привлечена вся имеющаяся на тот момент выборка изученных поселенческих и погребальных памятников Северо-Восточного Кавказа, рассмотрены предпосылки, факторы и признаки, отражающие в археологических материалах формирование раннеклассового общества и раннегосударственных образований на данной территории. Им были сделаны важные выводы о сложении раннеклассовых отношений и формировании государственных институтов в регионе в албано-сарматское время (Гаджиев, 2002. С. 205–212, 236–248). Многие наблюдения и заключения М. С. Гаджиева относительно социальноэкономических и демографических процессов, происходивших на территории древнего Дагестана, находят отражение в материалах аланской культуры.

Несколько отличающийся подход и дополнительные дефиниции предлагаются Л. Е. Грининым, одним из ведущих специалистов в области, касающейся становления и развития государства. Согласно его точке зрения, факторами, способствовавшими сложению государств, являются: рост населения и его плотности; оседлость населения; появление излишка благ; увеличение размеров и сложности общества, которые ведут к интеграции, объединению, завоеваниям, развитию внешних контактов; рост сложности контактов; рост объема информации и знаний ( Гринин , 2007. С. 63, 64). В этом же направлении работают такие процессы, как этногенез; повышение урожайности и производительности труда, позволяющие получать прибавочный продукт; демографические процессы; войны (Там же. С. 132–140; 153–168).

По Л. Е. Гринину, от обществ догосударственной стадии раннегосударственные отличаются: 1) изменением производственной базы (увеличение продуктивности сельского хозяйства позволяет развиваться ремеслу и торговле); 2) увеличение территории и численности населения, а также существенное увеличение его плотности, ведущее к увеличению уровня сложности общества; 3) усложнение устройства общества и возникновение 3–4-уровневой иерархической структуры поселений; 4) изменения традиций, связанных с регулированием социально-политической жизни, и усиление возможности власти к принуждению; 5) деление общества на два или более слоя, заметная социальная стратификация (Там же. С. 123–125).

Однако раннее государство являлось не единственной формой политической организации усложнившихся обществ, составлявшей ему альтернативу. Для этих политий характерны те же функции, что и для раннего государства (см.: Там же. С. 169). В подобных социумах, достигших определенного уровня сложности, государство появляется не всегда, а при определенных условиях. В связи с этим Л. Е. Гринин разделил догосударственные политии на стадиально, принципиально догосударственные и аналоговые раннему государству, и считал, что надо говорить о двух типах условий для появления государства из догосударственных политий: 1) объективных и 2) особых, конкретно-исторических (Там же. С. 172, 173). Объективные условия – характеристики, которые уже дают потенциальную возможность догосударственным политиям трансформироваться в государство; без них ни при каких благоприятных обстоятельствах государство образоваться не может. Важно, что при одних и тех же объективных условиях (размере, численности населения, уровне социокультурной и политической сложности) в одних ситуациях уже возникает возможность трансформации в государство, а в других нет. Одни аналоги развиваются в государство, другие (как вследствие своей природы, так и если политогенез был прерван извне) – нет. В этом случае аналоги выступают как исторически дого-сударственные, а не стадиально. Другими словами, стадиально аналоги раннего государства равны ранним государствам, но исторически оставались догосудар-ственными, т. е. не переросли в государство. Структурно-функционально ранние государства отличались от аналогов не столько уровнем развития, сколько некоторыми особенностями политического устройства, а исторически – имели сочетание особых благоприятных условий (Гринин, 2007. С. 174–176).

Согласно теории Л. Е. Гринина об аналогах ранних государств и их классификации, население центральных и восточных районов Северного Кавказа II–IV вв. н. э. может попасть в один из следующих таксонов: 1) большие племенные союзы и конфедерации без королевской власти (например, раннесредневековые саксы, Галлия времен завоевания Цезарем, конфедерации различных по форме обществ, конфедерации городов) (Там же. С. 182–186); 2) политии с неопределенными признаками: это особый тип, их характер сложно описать вследствие недостатка данных, но, учитывая размеры и структуру, а также уровень культуры, есть основания не считать их ни догосударственными образованиями, ни государствами (например, Хараппская / Индская цивилизация) (Там же. С. 195–198).

Таким образом, учитывая анализируемые культурные особенности, население, оставившее памятники аланской культуры центральных и восточных районов Северного Кавказа II–IV вв. н. э., можно считать находившимся на стадиально государственной фазе развития общественно-политических отношений. Однако напрямую соотносить данное культурное образование с ранними государствами пока преждевременно. Более корректным выглядит их сопоставление с аналогами ранних государств, в частности с одним из двух типов политий, по Л. Е. Гринину. То есть на сегодняшний день можно говорить о том, что это культурное образование, скорее, исторически догосударственное . Представленные выше наблюдения и заключения являются постановкой проблемы и основаны исключительно на анализе археологических источников. Дальнейшая разработка проблемы упирается в исследования поселенческих памятников, степень изученности которых на сегодняшний день оставляет желать лучшего, поскольку информация о данном феномене в письменных источниках практически отсутствует.

Список литературы Аланская культура Северного Кавказа: проблема ранней государственности у населения региона во II-IV вв. н. э

- Абрамова М.П., 1997. Ранние аланы Северного Кавказа. М.: ИА РАН. 165 с.

- Аржанцева И.А., Деопик Д.В., 1989. Зилги -городище начала I тыс. н. э. на стыке степи и предгорий в Северной Осетии//Ученые записки всесоюзной ассоциации востоковедов/Отв. ред. Г.А. Кошеленко, С.А. Узянов. М.: Наука. С. 75-107.

- Аржанцева И.А., Малашев В.Ю., 1999. Зильгинское городище и проблема аланского протогорода I тыс. н. э. на Северном Кавказе//60 лет кафедре археологии МГУ им. М.В. Ломоносова: тез. докл. юбилейной конф., посвящ. 60-летию Кафедры археологии исторического ф-та МГУ (Москва, 20-24 декабря 1999 г)/Ред. А.Р. Канторович. М.: МГУ С. 162-165.

- Безуглов С.И., 1990. Аланы-танаиты: экскурс Аммиана Марцеллина и археологические реалии//Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 1989 г. Вып. 9/Отв. ред. В.Е. Максименко. Азов. С. 80-87.

- Виноградов В.Б., 1965. Отчет о работе 4-го отряда СКАЭ за 1965 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 3122. Альбом «б».

- Виноградов В.Б., 1966. Отчет о работе 4-го отряда СКАЭ за 1966 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 3293. Альбом «б».

- Воронин К.В., Малашев В.Ю., 2006. Погребальные памятники эпохи бронзы и раннего железного века равнинной зоны Республики Ингушетия. М.: ИА РАН. 152 с.

- Габуев Т.А., Малашев В.Ю., 2009. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. М.: Таус. 468 с.

- Гаджиев М.С., 2002. Древний город Дагестана. М.: Восточная литература. 320 с.

- Гринин Л.Е., 2007. Государство и исторический процесс. Эпоха формирования государства. М.: КомКнига. 272 с.

- Гугуев В.К., Гугуев Ю.К., 1987. Кавказский керамический импорт на Нижнем Дону во второй половине III -начале V в. н. э.//Античная цивилизация и варварский мир в Подонье-Приазовье: тезисы докладов к семинару/Отв. ред. В.Е. Максименко, Б.А. Раев. Новочеркасск: Музей истории донского казачества. С. 45, 46.

- Гугуев Ю.К., 1994. Центральнокавказская керамика в Танаисе во II -первой половине III в. н. э.//Вестник Танаиса. Вып. 1/Ред. Л.М. Казакова. Ростов-на-Дону: Гефест. С. 114-139.

- Деопик Д.В., 1988. Керамика Центрального Предкавказья I-IV вв. н. э. по материалам городища Зилги (Северная Осетия)//Материальная культура Востока. Ч. II/Отв. ред. С.В. Волков, А.А. Наймарк, П.Д. Сахаров. М.: Наука. С. 171-220.

- Коробов Д.С., Малашев В.Ю., Фассбиндер Й., 2014. Предварительные результаты раскопок на курганном могильнике Левоподкумский 1 близ Кисловодска//КСИА. № 232. С. 119-134.

- Крадин Н.Н., 2006. Археологические признаки цивилизации//Раннее государство, его альтернативы и аналоги/Под ред. Л.Е. Гринина, Д.М. Бондаренко, Н.Н. Крадина, А.В. Коротаева. Волгоград: Учитель. С. 184-208.

- Кузнецов В.А., 1962. Аланские племена Северного Кавказа/Отв. ред. Е.И. Крупнов. М.: Академия наук СССР. 164 с. (МИА; № 106.)

- Малашев В.Ю., 2000. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени//Сарматы и их соседи на Дону/Отв. ред. Ю.К. Гугуев. Ростов-на-Дону: Терра. С. 194-232.

- Малашев В.Ю., 2007. Культурная ситуация в центральных районах Северного Кавказа во II-IV вв. н. э.//Три четверти века. Д.В. Деопику -друзья и ученики/Отв. ред. Н.Н. Бектимирова. М.: Памятники исторической мысли. С. 487-501.

- Малашев В.Ю., 2008. О культурном единстве Паласа-сыртского и Львовских курганных могильников//Северный Кавказ в древности и в средние века/Отв. ред. А.И. Османов. Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН. C. 152-170.

- Мошкова М.Г., 1980. К вопросу о месте производства некоторых групп сарматской лощеной керамики//КСИА. № 162. С. 45-52.

- Мошкова М.Г., Малашев В.Ю., 1999. Хронология и типология сарматских катакомбных погребальных сооружений//Научные школы Волгоградского государственного университета. Археология Волго-Уральского региона в эпоху раннего железного века и средневековья/Отв. ред. Б.Ф. Железчиков. Волгоград: Волгоградский ун-т. С. 172-212.

- Павленко Ю.В., 1989. Раннеклассовые общества (генезис и пути развития). Киев: Наукова думка. 287 с.

- Хохлова О.С., Хохлов А.А., Гольева А.А., 2009. Приложение 1. Палеопочвенное и микробиоморфное изучение курганного могильника Брут 2 в Республике Северная Осетия-Алания//Габуев Т.А., Малашев В.Ю. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. М.: Таус. С. 309-323.

- Чеченов И.М., 1967. Раскопки городища Нижний Джулат в 1966 г.//Ученые заметки КБ НИИ. Т. XXV/Ред. колл. В.К. Тлостанов, Г.Х. Мамбетов, Е.Т. Хакушаев. Нальчик. С. 192-227.

- Яценко С.А., 1997. Германцы и аланы: о разрушениях в Приазовье в 236-276 гг. н. э.//Stratum + Петербургский археологический вестник/Отв. ред. М.Ю. Вахтина, Ю.А. Виноградов. СПб.; Кишинев. С. 154-163.

- Arzhantseva I., Deopik D., Malashev V., 2000. Zilgi: an Early Alan Proto-city of the First Millenium AD on the Boundary Between Steppe and Hill Country//Les Sites archéologiques en Crimée et au Caucase Durant l’Antiquité tardive et le haut Moyen-Age/Dir. M. Kazanski, V Soupault. Leiden; Boston; Köln: Brill. P. 209-250. (Colloquia Pontica; Vol. 5.)