Аланские «вождеские» погребения и центры власти в кисловодской котловине в раннем средневековье

Автор: Коробов Д.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 234, 2014 года.

Бесплатный доступ

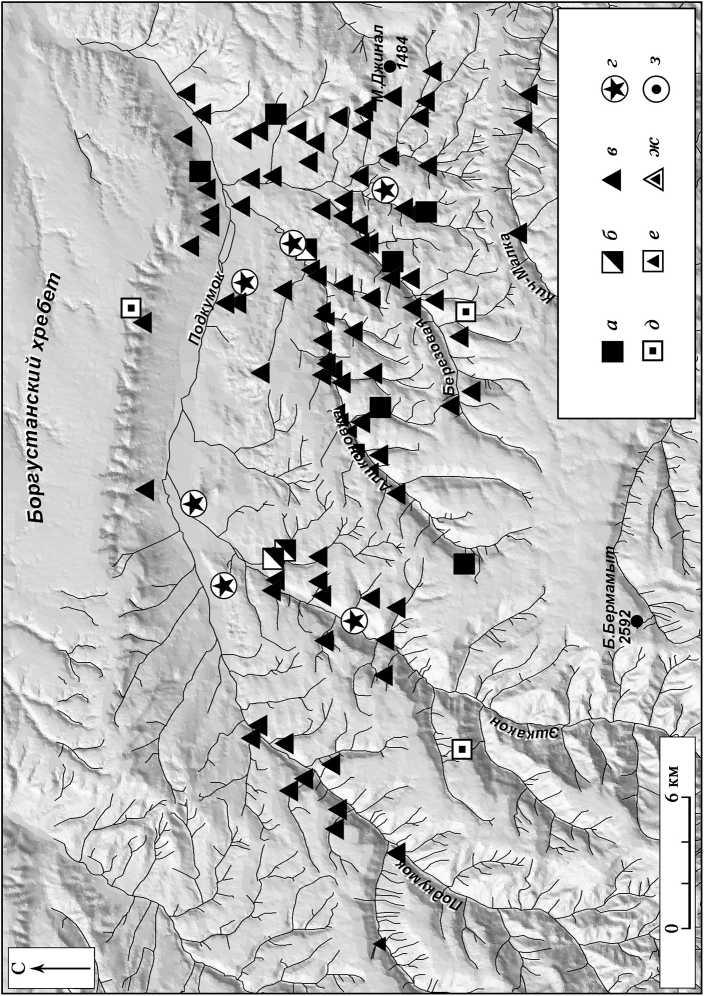

В этой статье рассматривается проблема центральной роли населенных пунктов и идентифицируемых центров власти в ранневековую эпоху в Кисловодской впадине. Этот вопрос не был подробно исследован в нашей стране, тогда как в других местах изучение раннемедийных центров силы можно рассматривать как отдельную и хорошо устоявшуюся область исследований. Предварительный анализ раннесредневековых поселений в Кисловодской впадине (рис.2) позволяет выделить несколько критериев для определения их центральной функции: большой площади, структурных особенностей зданий, богатства и престижного характера могильных изделий, маркировки клановые области в пределах концентрации элитных захоронений. Многие из перечисленных выше функций найдены в пяти из шести укрепленных поселений, построенных на скальных путях: Рим-Гора, Клин-Яр, Горное Эхо, Кугул и Центральное Эшкаконье, поселок Зубчиха-3, а также фортификация, известная как Лермонтовская Скала 1 (фиг.3). Среди поселений 5-8 вв. в Кисловодской впадине, которая, по-видимому, имеет более или менее равную важность, укрепленное поселение Горное Эхо может претендовать на роль микрорегионального центра. Другие сайты, скорее всего, были центрами власти только для местной элиты.

Кисловодская котловина, северный кавказ, раннее средневековье, аланская культура, центры власти, теория центральных мест, иерархия поселений,

Короткий адрес: https://sciup.org/14328646

IDR: 14328646

Текст научной статьи Аланские «вождеские» погребения и центры власти в кисловодской котловине в раннем средневековье

Кисловодская котловина – небольшой географически замкнутый регион в Центральном Предкавказье – давно привлекает внимание исследователей древностей раннего Средневековья Восточной Европы благодаря открытым здесь многочисленным погребальным и поселенческим памятникам. В настоящий момент эта территория по праву считается наилучшим образом изученным в археологическом отношении уголком Северного Кавказа. Предварительный анализ открытых здесь древностей, насчитывающих более 900 археологических памятников разных эпох и культур ( Афанасьев и др. , 2004), позволяет выделить раннесредневековый период как время максимальной плотности населения, связываемого большинством исследователей с представителями аланской культуры

( Коробов , 2013. С. 28, 29). В настоящий момент автором ведется исследование эволюции системы расселения жителей котловины в I тыс. н. э., некоторые результаты которого уже опубликованы ( Коробов , 2012а; Korobov , 2012). Данная публикация посвящена проблеме выделения центров власти и центральных поселений Кисловодской котловины в рассматриваемый период.

В отечественной литературе этот вопрос практически не рассматривался. Исключение составляют работы М. М. Казанского и А. В. Мастыковой, выделивших несколько предполагаемых центров власти в Центральном Предкавказье, маркированных находками престижных предметов в ряде погребений V–VI вв., в том числе на территории Кисловодской котловины ( Казанский, Мастыкова , 2001; Мастыкова , 2008). Концентрация «привилегированных» могил в районе Пятигорья является, по мнению авторов, археологическим выражением существовавшего здесь «варварского королевства», аналогичного подобным предгосу-дарственным образованиям Западной, Центральной и Восточной Европы.

Между тем изучение раннесредневековых центров власти ( англ . Central place, Power place; нем. Herrshaftssitze), по-разному выражавшихся в поселенческих и погребальных древностях изучаемого периода, можно считать отдельным сложившимся направлением в европейской археологии, имеющим богатую историографию. Оно берет начало в теории центральных мест, разработанной в 1930-е гг. немецким географом Вальтером Кристаллером ( Christaller , 1966).

В соответствии с данной теорией, существует оптимальная каркасно-сетевая структура населенных пунктов, которая обеспечивает доступ к объектам сферы услуг, максимально быстрое перемещение между городами и эффективное управление территорией. Система населенных пунктов обладает определенной иерархией, число уровней которой прямо пропорционально социально-экономическому развитию территории. С ростом уровня иерархии населенный пункт предоставляет все больший набор услуг все большему числу нижестоящих поселений.

Система центральных мест (так называемая сетка Кристаллера) имеет форму пчелиных сот (смежных шестиугольных ячеек). Центры некоторых ячеек являются узлами шестиугольной решетки более высокого порядка, центры ее ячеек – узлами решетки еще более высокого порядка и т. д. вплоть до наивысшего уровня с единственным центром.

Данная теория была развита другим немецким географом А. Лёшом ( Лёш , 2007), предложившим в качестве главного фактора размещения поселений в пространстве закон бережливости усилий при преодолении расстояний; обе теории (Кристаллера и Лёша) составляют одну из основ современной экономической географии ( Хаггет , 1968. С. 149–155).

В археологии эта методика нашла свое применение в изучении поселенческих структур у адептов «Новой» (процессуальной) археологии, когда по методу Кристаллера осуществляется разделение карты местности с помощью окружностей или шестигранников с выделением поселенческого центра для каждого из них и подбором радиуса для наиболее оптимального деления территории ( Clarke , 1968. P. 508, 509; Grant , 1986). Этот способ применялся, например, В. Б. Ковалевской для картографирования гипотетических мест проживания аланского населения во Франции ( Ковалевская , 1995. С. 130).

Другим аспектом применения теории Кристаллера в археологических исследованиях стало изучение функции центральности поселений, ставшее особым направлением в европейской поселенческой археологии. Не имея возможности подробно охарактеризовать данное направление, ограничусь здесь упоминанием трех основных школ, рассматривающих разные аспекты центральности поселений: это моделирование иерархии поселений в Великобритании, изучение функциональных особенностей памятников в Германии и выделение центральных поселений по степени богатства находок в Скандинавии ( Steuer , 2007).

Примером британских исследований, изучающих поселенческую иерархию в духе теории Кристаллера, может служить сборник докладов, обсуждавшихся на специальном семинаре «Центральные места, археология и история», состоявшемся в Оксфорде в 1982 г. (Central Places…, 1986). В статьях нескольких авторов приводятся примеры выделения центральных мест среди археологических памятников раннего железного века, римского времени и раннего Средневековья на территории Англии, в том числе с использованием решетки Кристаллера и полигонов Тиссена. Сходная по методике работа по выделению центров власти среди поселенческих памятников Средневековья, основанная на теории центральных мест Кристаллера, опубликована польским исследователем С. Можд-зиохом ( Moździoch , 1999). Аналогичным представляется методический подход норвежского археолога Б. Мийре ( Myhre , 1987), который осуществляет выделение территориальных образований по материалам «вождеских» захоронений Норвегии, маркирующих политические центры власти на этой территории. Эти центры выделяются за счет помещения в погребения импортных предметов (золотых, стеклянных и бронзовых сосудов и золотых украшений). Анализ территорий и экономических ресурсов проводится с помощью построения буферных зон и полигонов Тиссена вокруг центров власти. Выделяется девять центров на южном побережье Норвегии, вокруг которых, по мнению автора, сформировались небольшие племенные королевства в поздний римский период и эпоху Великого переселения народов.

В немецкой литературе проблема выделения центральных мест традиционно связывается с выделением особых функций центральности, присущих некоторым поселениям. Методические основы этого подхода изложены в статье Э. Гринг-мут-Далльмера (Gringmuth-Dallmer, 1999). Одним из ярких примеров немецкого подхода к выделению памятников с функциями центральных поселений в эпоху Великого переселения народов и раннего Средневековья стало изучение укрепленных поселений на возвышенностях (нем. Höhenbefestigung, Höhensiedlung или Höhenstation), например знаменитого городища Рундер Берг возле Ураха (Runder Berg bei Urach) в Шварцвальде на юго-западе Германии. Исследователей давно привлекал вопрос о функциональном назначении данных памятников. Этому вопросу уделено самое пристальное внимание в работах Х. Штейера и М. Хё-пера (Steuer, 1994; Hoeper, 1998; 2003; Hoeper, Steuer, 1999), в которых всесторонне анализируются материалы первой половины IV – второй половины V в. н. э. с городищ на Верхнем Рейне: Рундер Берг, Гайсскопф (Geißkopf), Церингер Бургберг (Zäringer Burgberg), Райссберг (Reißberg) и др. Исследование этих городищ проводилось университетом Фрайбурга в рамках специальной программы в 1980–1990-х гг. Использовалась разведка с применением металлодетекторов, систематический отбор проб на фосфаты, картографирование найденных материалов; параллельно обследовались позднеантичные памятники региона Верхнего Рейна.

Авторы полагают, что основные исследованные городища на холмах были построены в IV–V вв. как резиденции аламаннской элиты, военные лагеря и центры металлургического производства. Они склоняются к характеристике этих городищ как мест обитания военных вождей – королей, служивших своеобразными центрами власти Верхнего Рейна в рассматриваемый период.

Интерес к памятникам типа Рундер Берг вызвал серию публикаций аналогичных укреплений, изученных в различных горных зонах Европы. Наиболее свежая информация издана в виде трудов специальной конференции, прошедшей в апреле 2004 г. во Фрайбурге и посвященной проблемам исследования укрепленных поселений на возвышенностях (Höhensiedlungen…, 2008). В объемном издании публикуются обзорные материалы об укреплениях на возвышенностях в Германии, Италии, Словении, Швейцарии и во Франции.

Однако задача выделения центров власти у некоторых народов раннего Средневековья затруднена отсутствием подобных укрепленных поселений и других ярких материалов, которые можно связать с варварской элитой. Об этом говорится в недавней работе Х. Штейера, посвященной выделению центров власти у тюрингов ( Steuer , 2009). Начиная с определения понятия «центр власти», автор предлагает следующие критерии для выделения подобных центров, разработанные на археологических материалах Южной Скандинавии: присутствие крупных дворов с зальными постройками для собраний и ритуалов, наличие укрепления, концентрация качественных ремесленных изделий (оружие, украшения) в окрестностях и относительно высокое развитие рынка, присутствие кладов из драгоценных металлов, наличие среди находок предметов роскоши, сакральные термины в топонимике и гидронимике (Ibid. 2009. S. 203). Практически все эти критерии отсутствуют в древностях тюрингов, поэтому в качестве археологических примеров возможных центров власти в Тюрингии в позднеримское и меровингское время служат погребения с предметами роскоши, которые находятся на расстоянии от 25 до 50 км друг от друга, образуя округа радиусом в 30 км. Замки в качестве центров власти появляются лишь на позднем этапе – в VII–VIII вв., поэтому автор считает, что центры власти тюрингов следует искать на сельских поселениях. Здесь может существовать два вида центров власти – крупные дворы внутри поселений и отдельные поселения с развитым ремеслом.

Как уже упоминалось выше, особую роль в выделении центральных мест обитания как центров власти играют памятники позднеримского времени и раннего Средневековья Южной Скандинавии, в частности Гудме (Gudme), Упокра (Uppåkra), о-в Зеландия (Zealand), оз. Тиссо (Tissø) и др., где были обнаружены яркие поселенческие и погребальные материалы. Их изучение ведется на протяжении последних десятилетий, результатом чего стал выход нескольких объемных сборников статей, например объединивших доклады 52-й конференции по археологии саксов, прошедшей в августе 2001 г. в Лунде (Швеция) (Central places..., 2002). С этой точки зрения чрезвычайно важна теоретическая работа Ш. Фабех, в которой рассматриваются разнообразные аспекты центральности археологических памятников и ландшафтов на скандинавских примерах (Fabech, 1999). Схема иерархии скандинавских поселений, предложенная автором совместно с Ю. Рингтед в более ранней публикации, по сей день используется при анализе функции центральности поселений разного уровня. Построенная на анализе индивидуальных находок с памятников, она представляет собой трехступенчатую градацию из рядовых поселений, центров регионального и надрегионального значения, каждой из которых присущ свой набор находок. Данная схема соотносится с четырехступенчатой иерархией сельских поселений М. Видгрена, включающей мелкие, средние и крупные домовладения, а также центральные поселения в виде крупных домовладений со следами военных, культовых, ремесленных, торговых и пр. функций (подробнее об этом см.: Ibid. P 456. Fig. 1).

По-прежнему живой интерес вызывает выделение господских дворов и построек как элементов центральности сельских поселений. Свидетельство тому – прекрасно изданный сборник докладов конференции по изучению господских дворов и иерархии власти в регионе южного и восточного побережья Северного моря в I тыс. н. э., посвященной памяти немецкого исследователя знаменитого поселения Феддерсен Вирде (Feddersen Wierde) Вернера Хаарнагеля, которая проходила в Бад Бедеркеза (Германия) в 2007 г. (Herrenhöfe und die Hierarchie der Macht…, 2010). Раскопками В. Хаарнагеля на поселении Феддерсен Вирде была вскрыта усадьба с признаками пребывания элиты (так называемый господский двор или «магнатская ферма»), особенности которой подробно рассмотрены в статьях П. Шмида, Ш. Бурмайстера и А. Вендовски-Шюнеманна, Й. Эверсена (Ibid. S. 21–75). Признаки пребывания элит на поселениях римского времени и раннего Средневековья рассматриваются на примерах из Англии, Германии, Дании, Нидерландов, Польши. Особняком стоит фундаментальная публикация А. Ниссан-Жобер о выделении мест пребывания элиты на меровингских поселениях во Франции ( Nissen-Jaubert , 2010), индикаторами которых могут являться элементы «римскости» как престижные символы власти у франков, присутствие большого количества костей диких животных как свидетельство занятия охотой или некоторых видов домашних животных (прежде всего, свиньи), а также запасов вина, очень больших хозяйственных ям для хранения продуктов и крупных построек типа амбаров.

Постоянное обращение к проблемам выделения центральных мест на памятниках римского времени и раннего Средневековья Северной Европы, очевидно, неслучайно. В последние годы обострился интерес к теоретическим основам изучения центральности поселений, разработанным более 80 лет назад в рамках экономической географии. Ряд спорных моментов в использовании теории центральных мест в археологии обсуждается в сборнике докладов конференции, проходившей в Бад Бедеркеза в сентябре 2008 г. и посвященной изучению торговли и системы связей областей Северной Европы в I тыс. н. э., изданном в виде первого выпуска обновленной серии «Sachsenforschung». В статьях В. Шенка, Д. Скре и комментариях М. Мюллера-Вилле критически рассматривается применение в археологии теории центральных мест В. Кристаллера и дается оценка ее слабых сторон (Trade and Communication Networks…, 2010. P. 11–13, 220–231, 232–237). Указанные авторы подчеркивают необходимость функционального анализа средневековых поселений при выделении их в центральные места, а не только изучение уровня богатства находок на поселении, что является основным методом выделения центральных мест в скандинавской археологии (Skre, 2010. P. 221, 223, 229). Поэтому в методическом отношении Д. Скре считает более правильным цитированное выше исследование Б. Мийре, выполненное в духе процессуальной археологии и нацеленное на поиск экономического перераспределения продуктов производства средневековых норвежских обществ (Myhre, 1987; Skre, 2010. P. 222).

Новейшее обобщение методов использования в археологии теории центральных мест, в том числе с применением геоинформационных технологий, содержится в ряде работ немецкого исследователя О. Накоинца ( Nakoinz , 2009; 2010). Автор пытается вернуться к исходной теории центральных мест В. Кристаллера и отталкивается от его идеи систематизации данных об иерархии поселений. Следуя британскому направлению в изучении территорий и выделении центра и периферии с помощью полигонов Тиссена, О. Накоинц использует критерии для выделения центральных мест, принятые в немецкой и скандинавской археологии (наличие фортификации, импортов, качественной керамики, находок из золота, серебра и других драгоценных материалов, присутствие богатых захоронений, бронзовых сосудов, повозок) ( Nakoinz , 2010. P. 252). Для ограничения территорий вокруг подобных центров автор использует ГИС-процедуру построения полигонов Тиссена, усовершенствованную с помощью специально созданного алгоритма расчета веса поселений по степени богатства найденных на них материалов (Ibid. P. 252–256). Иерархия поселений создается с помощью кластерного анализа по спектру найденных типов предметов, что является авторской инновацией в археологии ( Nakoinz , 2009; 2010. P. 256–258). Для выяснения функций поселений предполагается применять нелинейный системный анализ, который пока еще затруднительно использовать для археологических материалов ( Nakoinz , 2010. P. 258–261). В заключение автор подчеркивает необходимость решения пяти задач при систематизации теории центральных мест: выделение центральных мест, определение их территории, иерархии, процесса централизации и системный анализ для выяснения их функций (Ibid. P. 261. Fig. 10).

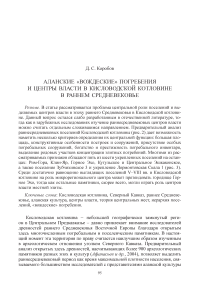

Обратимся к поселенческим памятникам I тыс. н. э. в Кисловодской котловине и попытаемся рассмотреть их с точки зрения теории центральных мест. Как уже упоминалось выше, итогом длительного полевого обследования Кисловодской котловины стало выявление многочисленных памятников археологии, значительное число которых относится к эпохе раннего Средневековья и может предварительно датироваться в рамках I тыс. н. э. Предметом специального исследования стали поселенческие памятники как основной источник для анализа системы расселения населения Кисловодской котловины в рассматриваемый период. К таковым относится 153 укрепленных и 131 неукрепленное поселение, предварительно относимые к I тыс. н. э.

Начиная работу по изучению системы расселения алан в Кисловодской котловине в эпоху раннего Средневековья, необходимо выработать принципы разделения имеющихся данных о поселениях на основные группы/классы. Первоначально в литературе утвердилось членение всех укрепленных посе- лений (городищ) на земляные и каменные (по основному принципу их фортификационного устройства), проведенное в свое время И. М. Чеченовым и В. А. Кузнецовым (Чеченов, 1971; Кузнецов, 1973. С. 71; Ковалевская, 1981. С. 84, 85). И. М. Чеченовым тогда же было предложено разделение аланских земляных городищ на четыре основных типа укреплений (детинец, цитадель, посад, сторожевой пост) и примыкающие к ним открытые селища; автором предполагалась эволюция от простых форм городищ к более сложным (Чеченов, 1971. С. 205). Затем появляются отдельные классификации каменных крепостей (Афанасьев, 1975. С. 53, 55; Биджиев, 1983. С. 144–147). Подробное их критическое рассмотрение осуществлено недавно В. Б. Ковалевской (2005. С. 121–123), которая справедливо отмечает, что все схемы составлены на небольшом количестве материала и по данным, происходящим с узкой территории. Классификация крепостей в окрестностях Кисловодска, предложенная Г. Е. Афанасьевым, включает четыре типа укреплений, различающихся по наличию или отсутствию элементов каменной фортификации (стены-башни, ограждающие укрепленное поселение; цитадель, защищенная отдельными сторожевыми башнями; цитадель, защищенная башней со стеной; цитадель, защищенная стеной без башен) (Афанасьев, 1975. С. 53, 55). Эта работа наиболее подробно рассмотрена В. Б. Ковалевской (2005. С. 122), которая отмечает спорные моменты, связанные с недостаточной степенью изученности укреплений. В самом деле, практически нет укрепленных поселений, подвергавшихся систематическим археологическим раскопкам, а данные о сочетании различных элементов фортификации (каменных башен, стен, построек) базируются на визуальном осмотре памятников и лишь изредка на результатах небольших по площади шурфовок и раскопок. Следует признать, что за без малого сорок лет, прошедших с момента публикации Г. Е. Афанасьевым классификации кисловодских укреплений, наши знания о внутренней структуре большинства этих памятников не претерпели кардинальных изменений и по-прежнему базируются на самых общих представлениях об их внешнем виде.

Весьма аргументированной представляется также критика классификации Х. Х. Биджиева, который предлагает разделять поселения на «неукрепленные», «укрепленные без сплошной линии обороны», «укрепления со сплошной линией обороны», «поселения раннегородского типа» и «феодальные замки» (1983. С. 144–147). В. Б. Ковалевская отмечает, что Х. Х. Биджиев в данном случае использует разные по сути критерии выделения классов памятников – в некоторых случаях типологические характеристики заменяются социально-экономическими, что представляется недопустимым ( Ковалевская , 2005. С. 122, 123).

Таким образом, приходится констатировать, что в настоящее время мы не имеем аргументированных критериев для разделения укрепленных поселений на типы или классы, исходя из особенностей их внутренней структуры и наличия или отсутствия элементов фортификации. Еще сложнее обстоит дело с открытыми поселениями, информация о существовании которых основывается во многих случаях лишь на собранном в процессе разведки подъемном материале – фрагментах керамики. Имеются ли на данном уровне наших знаний какие-либо другие объективные критерии для выделения разных типов укрепленных и неукрепленных поселений в Кисловодской котловине?

Мне представляется, что единственным подобным критерием, возможным для анализа всей совокупности поселений региона, могут являться топографические особенности расположения памятника. Впервые такое деление для укрепленных поселений было применено А. П. Руничем, который наметил три разновидности укреплений: на останцах, на мысах и на холмах-возвышенностях ( Рунич , 1974. С. 96–109). В дальнейшей работе я использую эти три класса описания укрепленных поселений I тыс. н. э., добавив еще один класс – укрепления на мысах с искусственно эскарпированными склонами. Любопытно, что практически такой же принцип разного расположения раннесредневековых каменных крепостей (мыс, холм, плато, останец) используется В. Б. Ковалевской в сводной таблице северокавказских укреплений (2005. С. 120, 121), однако сам принцип подобного разделения остался без комментариев. Если мы воспользуемся подобным критерием для разделения неукрепленных поселений, то можно выделить четыре класса памятников, расположенных на мысах, склонах, плато и речных террасах.

Таким образом, в настоящий момент на археологической карте древностей I тыс. н. э. Кисловодской котловины имеются сведения о 153 укрепленных поселений I тыс. н. э., из которых 6 расположено на останцах, 98 – на мысах со скальными обрывами, 21 – на мысах с признаками искусственного эскарпирования, а 28 – на возвышенностях и холмах (рис. 1). Присутствует информация о 131 открытом поселении, из которых 46 памятников расположено на мысах, 13 – на плато, 47 – на склонах и 25 – на речных террасах. Далеко не все поселения являлись местами реального обитания, поскольку выявлялись в процессе сбора подъемного материала, обнаруженного в окрестностях многих укрепленных поселений в качестве маркера жизнедеятельности и хозяйственной периферии. После проведенного отбора было выделено 29 поселений, расположенных отдельно от укрепления, на которых зафиксировано присутствие каменных построек, культурного слоя и большого количества подъемного материала. Из них семь обнаружено на мысах, три – на плато, четыре – на склонах и 15 – на речных террасах (рис. 1).

Проведенный анализ позволил разделить выделенные по топографическим особенностям места обитания на два основных массива: 1) «земляные» городища на мысах с эскарпированными склонами и возвышенности на холмах, которые сопровождаются поселениями на речных террасах; 2) «каменные» крепости на останцах и скальных мысах в сопровождении неукрепленных поселений на мысах, склонах и плато. Изучение происходящих с поселений археологических материалов, данных радиоуглеродного анализа и расположенных поблизости от них погребальных древностей дает основание отнести первую группу памятников к первой половине I тыс. н. э., а вторую – ко второй его половине ( Korobov , 2012. P. 44–47). При этом выявленные хронологические индикаторы, присутствующие на второй группе поселений, позволяют высказать предположение об их существовании в рамках V–VIII вв. и, следовательно, пригодности анализа всего массива укреплений и поселений как синхронных. Остановимся подробнее на характеристике этих поселений с точки зрения выделения центральных мест в системе расселения Кисловодской котловины эпохи раннего Средневековья.

Д. С. Коробов

ж – мысовые с эскарпом; з – на холме

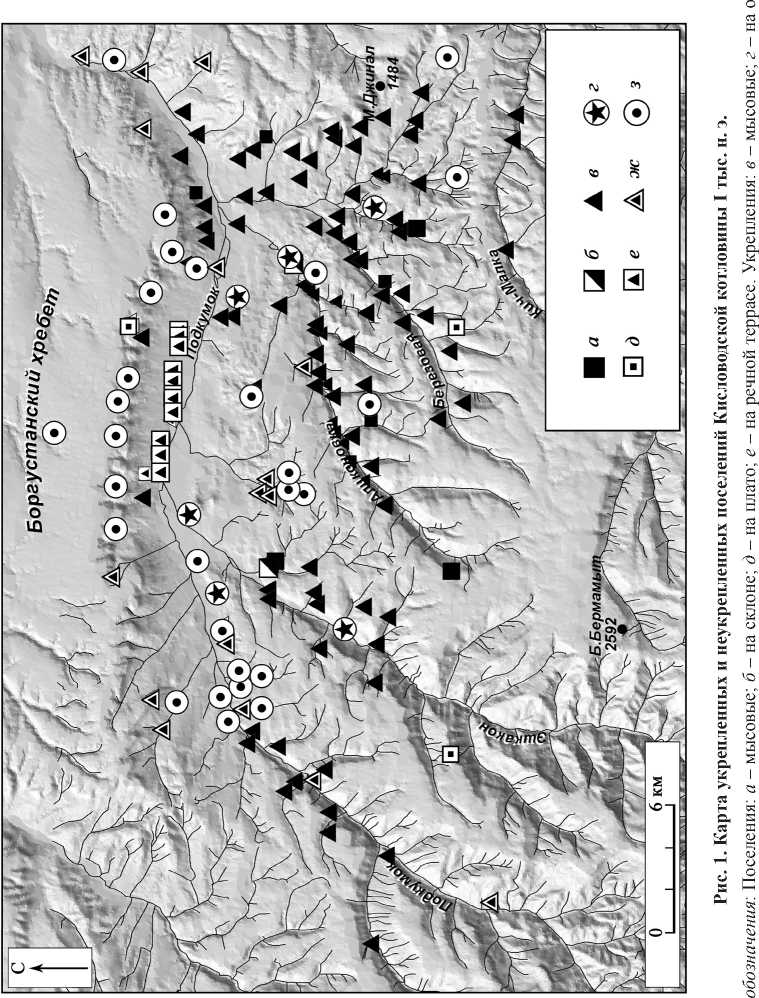

Характерно распределение разного типа укреплений в зависимости от абсолютной высоты, занимаемой памятниками (рис. 2). Так, останцовые укрепления расположены, в целом, в нижней части котловины, занимая в ней центральное положение в пространстве; абсолютная высота их колеблется от 840 (Горное Эхо) до 1170 м (Центральное Эшкаконское). Мысовые укрепления в большинстве своем занимают высоты от 900 до 1300 м над уровнем моря, распределяясь относительно равномерно по изучаемой территории. К этому диапазону относятся 64 из 98 памятников данного класса. На этих же высотах обнаружено большинство неукрепленных поселений. Очевидные различия в особенностях расположения памятников на разной высоте обусловлены геологическим строением Кисловодской котловины, в нижней части которой вдоль долины реки Подкумок располагаются выходы скал из песчаника, превращающихся со временем в выветренные останцы, а верхняя часть ее является ровно наклоненным плоскогорьем (куэстой), сложенным осадочными породами известняка и доломита, которое прорезают каньоны основных притоков правого берега Подкумка (Эшкакона, Аликоновки, Березовой, Кабардинки). Именно на мысах с отвесными скальными обрывами в каньоны рек располагается большинство аланских укреплений региона.

Представляется интересным проанализировать различие разных классов укреплений по площади памятника. Следует сразу оговориться, что площадь рассчитывалась по рельефу местности и границам видимых на поверхности архитектурных сооружений. Поскольку практически ни один памятник не подвергался раскопкам или геофизическому обследованию широкими площадями, данные о площади памятника носят несколько условный характер. Тем не менее очевидно, что при хорошей сохранности фортификационных, жилых и хозяйственных сооружений из камня, наблюдаемых на поверхности большинства памятников, мы вправе судить об их размерах по границам ареала каменных развалин архитектурных сооружений.

Большинство укреплений и поселений на мысах (71 из 105 памятников) имеют площадь памятника менее 0,5 га. Укрепления на останцах имеют в среднем большую площадь, чем остальные: из шести памятников один обладает сравнительно малой площадью – примерно 0,2 га (Первомайское 1), два относятся к средним памятникам с площадью 0,6 и 0,8 га (Кугульское и Клин-Яр), два обладают большой площадью – 1,0 и 1,3 га (Центральное Эшкаконское и Горное Эхо), а одно имеет огромную площадь – 13,5 га (Рим-Гора). В последнем случае следует отметить, что основные слои заселения, обнаруженные на Рим-Горе, относятся к более позднему времени – X–XII вв. Тем не менее на памятнике были найдены материалы, относящиеся к VI–IX вв., а рядом с городищем известно несколько захоронений в катакомбах VIII–IX вв. (могильник Рим-Гора 2). Разумеется, мы не можем быть уверены без проведения специальных исследований, что в эпоху раннего Средневековья была освоена вся площадь этого крупного останца.

Если рассматривать средние значения площади памятников по выделенным группам, то становится очевидной существенная разница между мысовыми укреплениями и поселениями, обладающими в среднем площадью около 0,5 га, и останцовыми (среднее значение площади – 2,0 га). Данное соотношение не-

Рис. 2. Карта укрепленных и неукрепленных поселений Кисловодской котловины V–VIII вв. Условные обозначения см. рис. 1

сколько меняется, если мы исключим из рассмотрения останцовое укрепление на Рим-Горе как самое крупное в котловине. Тогда средняя площадь останцовых укреплений также не превышает 1,0 га, но по-прежнему примерно в два раза больше площади укреплений на скальных мысах. На этом фоне выделяется большое по площади открытое поселение Зубчихинское 3, расположенное на плато в верховьях р. Березовой. Площадь нанесенных здесь на топографический план 47 каменных сооружений достигает 3,8 га ( Коробов , 2012б. С. 200–211). Остальные открытые поселения слабо изучены, а прослеживаемые на их поверхности сооружения не позволяют более или менее достоверно определить площадь памятника.

Другой характерной особенностью останцовых укреплений является присутствие на них большого количества архитектурных сооружений. По наибольшему количеству построек выделяется укрепление на Горном Эхе, подвергавшееся многолетним археологическим раскопкам. Нам доступны лишь самые обобщенные сведения о каменных сооружениях этого памятника, где в процессе раскопок и детальных топографических работ были нанесены на план около 10 башен и не менее 20 построек. Автором раскопок предполагается существование около 70–80 построек на городище, в которых проживало от 300 до 400 человек ( Аржанцева , 2007. С. 77, 80).

Уникальным архитектурным сооружением является найденный на останцо-вом укреплении Центральное Эшкаконское колодец глубиной около 14 м, располагавшийся внутри башенного помещения и пробивающий скальный материк до водоносных слоев. К сожалению, подобное сооружение было выявлено в ходе грабительских раскопок местных жителей. Это первый известный случай существования специального сооружения для получения воды внутри помещения башни. Он находит аналогии в кавказской этнографии позднесредневекового периода – есть сведения о подобной организации водоснабжения внутри некоторых ингушских башен ( Виноградов, Чахкиев , 1984. С. 108). Водосборные цистерны вне построек зафиксированы также на укреплениях Клин-Яр и Рим-Гора.

С этой точки зрения прочие укрепления и поселения Кисловодской котловины, расположенные на мысах и склонах, выглядят достаточно рядовыми и, как правило, состоят из одной-двух башен, каменной стены, одной – трех построек. В связи с этим следует подчеркнуть особый характер поселения Зубчихинское 3, где среди 47 видимых на поверхности построек выделяются предполагаемое святилище, многокомнатное общественное здание и два места общественных собраний (осет. «ныхас», кар.-балк. «ныгыш») в виде кругов из поставленных на ребро обломков скал ( Коробов , 2012б. С. 202, 204. Рис. 6, 4, 5 ).

Наконец, следует обратить внимание на присутствие престижных захоронений, рассматриваемых исследователями как «вождеские», а также особых видов погребальных сооружений – каменных склепов, содержавших богатый инвентарь и расположенных поблизости от рядовых катакомбных могильников или прямо на их территории. «Вождеские» захоронения, сопровождавшиеся наборами престижных импортных предметов, парадными мечами, бронзовыми котлами, обнаружены в катакомбных могильниках возле мысовых укреплений Лермонтовская Скала 1, Мокрая Балка 1, Острый Мыс 1, а также рядом с остан-цовым укреплением Клин-Яр 3 ( Казанский, Мастыкова , 2001. С. 139–147;

Мастыкова , 2008. С. 151, 152). В последнем случае в ходе широкомасштабных раскопок здесь обнаружен уникальный элитный участок могильника, на котором в течение V–VII вв. производились захоронения родственной группы населения ( Härke, Belinskij , 2012). Склеповые захоронения с набором престижного инвентаря сопровождали останцовые укрепления Горное Эхо и Кугуль, а также мысовое укрепление Лермонтовская Скала 1 ( Рунич , 1979. С. 232–245). Кугуль-ские склепы, расположенные отдельно от катакомбных могильников с рядовыми захоронениями, также дают яркий пример элитного участка «вождеских» захоронений с престижным инвентарем (Там же. С. 247; Казанский, Мастыко-ва , 2001. С. 139–147; Мастыкова , 2008. С. 151, 152).

Подведем некоторые итоги. Предварительный анализ поселений V–VIII вв. в Кисловодской котловине, обычно связываемых с аланским населением эпохи раннего Средневековья, позволяет наметить несколько памятников, которые могли выполнять функции центров власти в рассматриваемый период. Основываясь на цитируемых выше зарубежных разработках основных признаков центральности поселений, можно выделить следующие особенности этих памятников: большая площадь, особые конструктивные элементы построек и сооружений, присутствие погребальных конструкций особого рода, богатство и престижность погребального инвентаря, выделение родовых участков элитных погребений. Ограниченный набор данных признаков свидетельствует о недостаточной изученности рассматриваемых памятников, сведения о которых носят пока что самый общий характер. Тем не менее на сегодняшний день следует отметить, что многими из перечисленных выше признаков обладают пять из шести укрепленных поселений на останцах: Рим-Гора, Клин-Яр, Горное Эхо, Кугульское и Центральное Эшкаконское (табл. 1; рис. 3). При этом состояние изученности останцовых укреплений Рим-Гора и Центральное Эшкаконское оставляет желать лучшего. Среди остальных памятников всеми перечисленными признаками центральности обладает городище Горное Эхо, другие укрепления (Клин-Яр и Кугульское) имеют меньшую площадь, а особые по конструкции погребальные или поселенческие сооружения на них не выявлены.

Помимо останцовых укреплений, некоторыми признаками центральности обладают самое крупное раннесредневековое поселение в Кисловодской котловине Зубчихинское 3, а также широко известная крепость Лермонтовская Скала 1, сопровождавшаяся «вождескими» захоронениями, совершенными в катакомбах и склепе. В целом же следует признать, что среди достаточно равноценно выглядящих поселений V–VIII вв. на роль микрорегионального центра в Кисловодской котловине может претендовать городище Горное Эхо, тогда как остальные памятники, скорее всего, могли выполнять роль локальных центров власти местной элиты. Данное предположение уже высказывалось в литературе И. А. Аржанцевой, считающей городище Горное Эхо одной из резиденций неоднократно упоминаемого в византийских письменных источниках аланского царя Сарозия, правившего в середине VI в. н. э. ( Аржанцева , 2007. С. 76, 77). Несомненно, это предположение нуждается в дополнительной аргументации, однако уже сейчас очевиден неординарный характер ряда укрепленных поселений Кисловодской котловины, среди которых Горное Эхо, очевидно, занимает центральное место.

Рис. 3. Поселения Кисловодской котловины, выполнявшие центральные функции в эпоху раннего Средневековья.

Условные обозначения см. рис. 1

Таблица 1. Признаки центральности некоторых поселений Кисловодской котловины

|

Признаки |

л £ S Я а |

а К я S ч и |

8 m ш о |

ф ф |

ф Ф Ут |

СП ф S И г |

я Я iu а |

|

Большая площадь |

+ |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

– |

|

Конструктивные особенности построек |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

— |

|

Особые погребальные сооружения |

? |

— |

+ |

+ |

? |

? |

+ |

|

Богатство погребального инвентаря |

? |

+ |

+ |

+ |

? |

? |

+ |

|

Родовые участки элитных погребений |

? |

+ |

+ |

+ |

? |

? |

? |

Список литературы Аланские «вождеские» погребения и центры власти в кисловодской котловине в раннем средневековье

- Аржанцева И.А., 2007. Каменные крепости алан//РА. № 2. С. 75-88.

- Афанасьев Г.Е., 1975. Поселения VI-IX вв. района Кисловодска//СА. № 3. С. 53-62.

- Афанасьев Г.Е., Савенко С.Н., Коробов Д.С., 2004. Древности Кисловодской котловины. М.: Научный мир. 240 с.

- Биджиев Х.Х., 1983. Хумаринское городище. Черкесск: Карачаево-Черкесское отделение Ставропольского кн. изд-ва. 234 с.

- Виноградов В.Б., Чахкиев Д.Ю., 1984. Некоторые традиции военного искусства вайнахов в средневековье//СЭ. № 1. С. 98-110.

- Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2001. Центры власти и торговые пути в Западной Алании в V-VI вв.//Северный Кавказ: историко-археологические очерки и заметки. М.: ИА РАН. С. 138-161. (МИАР; № 3.)

- Ковалевская В.Б., 1981. Северокавказские древности//Степи Евразии в эпоху средневековья/Отв. ред. С.А. Плетнева. М.: Наука. С. 83-97. (Археология СССР.)

- Ковалевская В.Б., 1995. Археологическая культура -практика, теория, компьютер. М.: ИА РАН. 192 с.

- Ковалевская В.Б., 2005. Кавказ -скифы, сарматы, аланы. I тыс. до н. э. -I тыс. н. э. М.: ИА РАН. 398 с.

- Коробов Д.С., 2012а. ГИС-моделирование пахотных угодий эпохи раннего средневековья у алан Кисловодской котловины//КСИА. Вып. 226. С. 17-27.

- Коробов Д.С., 2012б. Раннесредневековые поселения в Зубчихинской балке близ Кисловодска//ПИФК. № 1 (35). С. 188-215.

- Коробов Д.С., 2013. Этапы заселения Кисловодской котловины по данным археологии//КСИА. Вып. 228. С. 19-33.

- Кузнецов В.А., 1973. Аланская культура Центрального Кавказа и ее локальные варианты в V-XIII веках//СА. № 2. С. 60-74.

- Лёш А., 2007. Пространственная организация хозяйства М.: Наука. 663 с.

- Мастыкова А.В., 2008. «Варварские королевства» эпохи Великого переселения народов у алан Центрального Предкавказья//ПИФК. Вып. XXI. С. 149-159.

- Рунич А.П., 1974. Укрепления раннего средневековья в Кисловодской котловине//Археолого-этнографический сборник. Т. 1. Нальчик: Эльбрус. С. 95-109.

- Рунич А.П., 1979. Раннесредневековые склепы Пятигорья//СА. № 4. C. 232-247.

- Хаггет П., 1968. Пространственный анализ в экономической географии. М.: Прогресс. 392 с.

- Чеченов И.М., 1971. Средневековые городища Кабардино-Балкарии//Тезисы докладов, посвященных итогам полевых археологических исследований в СССР в 1970 г. (археологические секции). Тбилиси: АН СССР; АН ГрССР С. 204-206.

- Central Places, Archaeology and History/Ed. E. Grant. Sheffield: Sheffield University Press, 1986. 122 p.

- Central places in the Migration and Merovingian period/Eds B. Hårdh, L. Larsson. Papers from the 52nd Sachsensymposium. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2002. 362 p.

- Christaller W., 1966. Central places in southern Germany/Transl. by Carlisle W. Baskin. New Jersey: Prentice-Hall. 230 p.

- Clarke D., 1968. Analytical Archaeology. London: Methuen & Co Ltd. 684 p.

- Fabech Ch., 1999. Centrality in sites and landscapes//Fabech Ch., Ringtved J. (eds). Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, May 4-7 1998. Aarhus: Aarhus University Press. P. 455-473.

- Grant E., 1986. Hill-forts, Central Places and Territories//Grant E. (ed.). Central Places, Archaeology and History. Sheffield: Sheffield University Press. P. 13-26.

- Gringmuth-Dallmer E., 1999. Methodische Überlegungen zur Erforschung zentraler Orte in ur-und frühgeschichtlicher Zeit//Moździoch S. (ed.). Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, Spotkania Bytomskie. 3. Wrocław: WERK. S. 9-20.

- Härke H., Belinskij A., 2012. The «elite plot» in the cemetery of Klin-Yar (Russia). The emergence of a hereditary elite in the Early Alanic North Caucasus?//Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged. Vol. 12. Szeged: University of Szeged. P. 133-142.

- Herrenhöfe und die Hierarchie der Macht im Raum südlich und östlich der Nordsee von der Vorrömische Eiserzeit bis zum frühen Mittelalter und Wikingerzeit. Siedlungs-und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet. Bd. 33/Hrsg. H. Jöns, P. Schmid, M.D. Schön, W.F. Zimmermann. Rahden (Westf.): Verlag Marie Leidorf GmbH, 2010. 299 S.

- Hoeper M., 1998. Die Höhensiedlungen der Alemannen und ihre Deutungsmöglichkeiten zwischen Fürstensitz, Heerlager, Rückzugsraum und Kultplatz//Geuenich D. (Hrsg.). Die Franken und die Alamannen bis zur «Schlacht bei Zuelpich» (496/97). Berlin; New York: Walter de Gruyter. S. 325-348.

- Hoeper M., 2003. Völkerwanderungszeitliche Höhenstationen am Oberrhein. Geisskopf bei Berghaupten und Kügeleskopf bei Ortenberg. Archaologie und Geschichte. Bd. 12. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag. 270 S.

- Hoeper M., Steuer H., 1999. Eine völkerwanderungszeitliche Höhenstation am Oberrhein -der Geißkopf bei Berghaupten, Ortenaukreis. Höhensiedlung, Kultplatz oder Militärlager?//Germania. 77. Mainz am Rhein: Verlag Phillip von Zabern. S. 185-246.

- Höhensiedlungen zwischen Antike und Mittelalter von den Ardennen bis zur Adria. Hrgs. von H. Steuer, V. Bierbrauer. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde -Ergänzungsbände. Bd. 58. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2008. 894 S.

- Korobov D., 2012. Early Medieval Settlement in Southern Russia: Changing Directions//Medieval Archaeology. Vol. 56. P. 34-59.

- Moździoch S., 1999. Miejsca centralne Polski wczesnopiastowskiej-organizacja przestrzeni we wczesnym średniowieczu jako źródło poznania systemu społeczno-gospodarczego//Moździoch S. (ed.). Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej. Wrocław: WERK. S. 21-51. (Spotkania Bytomskie. 3.)

- Myhre B., 1987. Chieftains’ graves and chiefdom territories in South Norway in the Migration Period//Studien zur Sachsenforschung. Bd. 6. P. 169-187.

- Nakoinz O., 2009. Die Methode zur quantitativen Untersuchung kultureller Ähnlichkeiten im Rahmen des Projektes «Siedlungshierarchien und kulturelle Räume»//Krausse D., Nakoinz O. (Hrsg.). Kulturraum und Territorialität: archäologische Theorien, Methoden und Fall beispiele: Kolloquium des DFG-SPP 1171, Esslingen 17.-18. Januar 2007. Rahden/Westf.: Leidorf. S. 87-97. (Internationale Archäologie. Bd. 13.)

- Nakoinz O., 2010. Concepts of Central Place Research in Archaeology//Landscapes and human development. The contribution of European archaeology. Proceedings of the International Workshop «Socio-Environmental Dynamics over the Last 12.000 Years: The Creation of Landscapes (1st-4th April 2009)». Bonn: Habelt. P. 251-264. (Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie. Bd. 191.)

- Nissen-Jaubert A., 2010. Late antique and early medieval high-status sites in France//Herrenhöfe und die Hierarchie der Macht im Raum südlich und östlich der Nordsee von der Vorrömische Eiserzeit bis zum frühen Mittelalter und Wikingerzeit/Hrsg. H. Jöns, P. Schmid, M.D. Schön, W.F. Zimmermann. Rahden (Westf.): Verlag Marie Leidorf Gmb H. P. 240-258. (Siedlungs-und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet. Bd. 33.)

- Skre D., 2010. Centrality and places. The central place at Skiringssal in Vestfold, Norway//Trade and Communication Networks of the First Millenium AD in the northern part of Central Europe. Central Places, Beach Markets, Landing Places and Trading Centers/Eds B. Ludowici, H. Jöns, S. Kleingärtner, J. Scheschkewitz, M. Hardt. Stuttgart: Konrad Theiss Verlag. P. 220-231. (Neue Studien zur Sachsenforschung. Bd. 1.)

- Steuer H., 1994. The Hierarchy of Alamannic Settlements in the Former Limes Region of South-Western Germany to AD 500//Journal of European Archaeology. Vol. 2.1. P. 82-96.

- Steuer H., 2007. Zentralorte//Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. XXXV. Berlin; New York: Walter de Gruyter. S. 878-914.

- Steuer H., 2009. Die Herrshaftssitze der Thüringer//Castritius H., Geuenich D., Werner M. (Hrsg.). Die Frühzeit der Thüringer. Archäologie, Sprache, Geschichte. Berlin; New York: Walter de Gruyter. S. 201-233. (Reallexikon der Germanischen Altertumskunde -Ergänzungsbände. Bd. 63.)

- Trade and Communication Networks of the First Millenium AD in the northern part of Central Europe. Central Places, Beach Markets, Landing Places and Trading Centers/Eds B. Ludowici, H. Jöns, S. Kleingärtner, J. Scheschkewitz, M. Stuttgart: Konrad Theiss Verlag, 2010. 383 p. (Hardt. Neue Studien zur Sachsenforschung. Bd. 1.)