Александр Грибоедов: вечный диспут о человеческом достоинстве

Автор: Колесникова Светлана Александровна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Научная жизнь Юга России

Статья в выпуске: 1 (21), 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена формам и способам осмысления идей А. С. Грибоедова, заложенных в его пьесе «Горе от ума», на разных этапах истории российской культуры. Автором использован метод ретроспекции, материалами послужили публикации в региональной советской печати второй половины XX в., а также авторские описания библиотечной выставки и ее экспонатов. Отправной пункт исследования - выставка редких изданий из фонда Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина, организованная к 225-летию Грибоедова. Затем автор обращается к театральным интерпретациям великой комедии в первой половине XX в. Введен в научный оборот и проанализирован материал о постановке пьесы на сцене Краснодарского драматического театра имени М. Горького (1937). Образы главных героев были изображены в духе очевидной политической наглядности и классового противостояния. Провинциальный театр стремился приспособить традиции и метод русского критического реализма XIX в. к ситуации 1930-х гг.

Александр грибоедов, комедия "горе от ума", история постановок, текстология, книжная выставка, редкие издания, русский театр, краснодарский драматический театр имени м. горького

Короткий адрес: https://sciup.org/170174865

IDR: 170174865 | УДК: 021.4+[792.09:821.161.1](470.620) | DOI: 10.36343/SB.2020.21.1.014

Текст научной статьи Александр Грибоедов: вечный диспут о человеческом достоинстве

К 225-летию Александра Сергеевича Грибоедова в Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке им. А. С. Пушкина прошла скромная, но с пафосным названием, выставка — «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской». Она обращает на себя внимание в связи с рядом обстоятельств. Высокое посвящение поэту, мыслителю, дипломату, музыканту, гражданину, общественному деятелю, наконец, герою, погибшему за Россию, рождает высокий штиль, и он нас не должен смущать. В отношении Грибоедова все слова выверены и адекватно отражают образ бесстрашного героя. Если же говорить о собственно содержании юбилейной акции, а не о формулировке, то интересна она в двух аспектах: убедительная документальная составляющая и рождение на ее основе сегод- няшних, по-прежнему острых, размышлений о феномене поэта — автора комедии «Горе от ума». Комедия озаглавлена словом вовсе не комическим, здесь изначальный когнитивный диссонанс, будоражащий почти два века воображение исследователей и театрального сообщества. Концепт «ум» сразу поставлен в контекст горестных авторских раздумий. В самом этом факте необъяснимая и манящая тайна, и мы периодически к ней подступаем, а в дни юбилея тем более. И в свете великой литературно-исторической загадки нам не кажутся малыми два библиотечных стенда с редкими факсимильными изданиями Грибоедова. Важен смысловой резонанс, который они порождают.

Центром экспозиции стала факсимильная копия первого издания «Горя от ума»

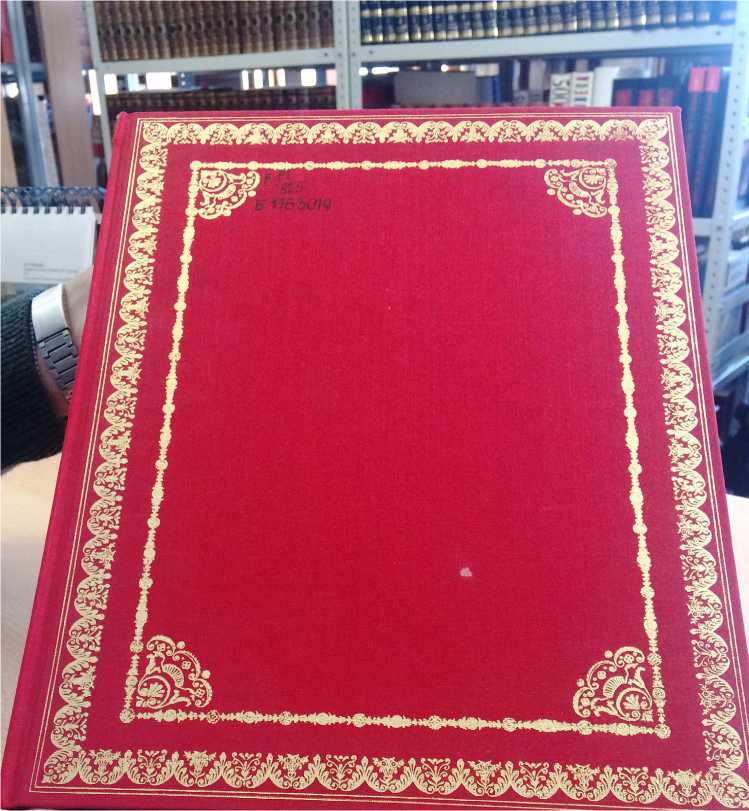

Фото 1. Обложка издания «Горя от ума» с иллюстрациями Д. Н. Кардовского (фото автора)

(1833 г.), вышедшего в типографии Августа Семена в Москве, при Императорской медико-хирургической Академии (Фото 1). Это издание не с оригинала, а с театрального списка, искажённого цензурой. Николай I дозволил только такой вариант. Но и это прорыв — от этих строк «пошла есть» великая судьба текста, и её ход уже было не остановить.

Следующий раритет — факсимильное воспроизведение «Горя от ума» с иллюстрациями Д. Н. Кардовского, знаменитой книги, вышедшей в 1913 г. в акционерном обществе «Товарищество Р. Голике и А. Вильборг» (Фото 2). Художник работал над цветными и черно-белыми рисунками в 1907–1912 гг. и, как

Фото 2. Факсимильное воспроизведение «Горя от ума» с иллюстрациями Д. Н. Кардовского (фото автора)

считается, акцентировал социально-психологические стороны пьесы, ее узловые нравственные моменты. На фронтисписе книги можно увидеть портрет молодого Грибоедова в мундире Иркутского гусарского полка, он служил в нем в 1812–1815 гг., за 10 лет до написания комедии, в возрасте своего героя Чацкого. В этом же издании воспроизводится афиша первого представления комедии и 9 листов факсимильной авторской рукописи комедии и ее списков.

К редким грибоедовским книгам также относятся два издания «Полного собрания сочинений» А.С.Грибоедова — под ред. И. А. Шляпкина (СПб, 1889) и под ред. Н. К. Пиксанова и И. А. Шляпкина (СПб, 1911– 1917). Подборка книг, изданных уже в ХХ в., говорит о том, что «Горе от ума» практически никогда не уходило из читательского обихода и из сферы издательских приоритетов. Комедия прирастает комментариями, отражающими ход научного познания текста с разных сторон и с разными целями. Представлены публикация самой комедии (1900); работы А.Д.Алферова «Грибоедов и его пьеса» и «Грибоедов» (обе — 1910); разборы комедии для учащихся, выполненные С. Бураковским (СПб., 1901) и Г. А. Кориком (Одесса, 1916); известный труд М. О. Гершензона «Грибоедовская Москва» (1914 и 3-е изд. 1928); том мемуаров «А.С.Грибоедов в воспоминаниях современников» (1929); также работы Н. Г. Прилуко-Прилуцкого «Грибоедов: жизнь и творчество» (СПб, 1911), И. К. Ениколопова «А. С. Грибоедов в Грузии и Персии» (Тифлис, 1929), Л. Д. Киреева «А. С. Грибоедов: жизнь и литературная деятельность» (Москва; Ленинград, 1929); учебники, в которые был впервые введен очерк о Грибоедове (наравне с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Кольцовым): «Курс новой русской литературы в органически-конструктивном виде» (Виль-на, 1913) и др. В общей сложности свыше 20 изданий.

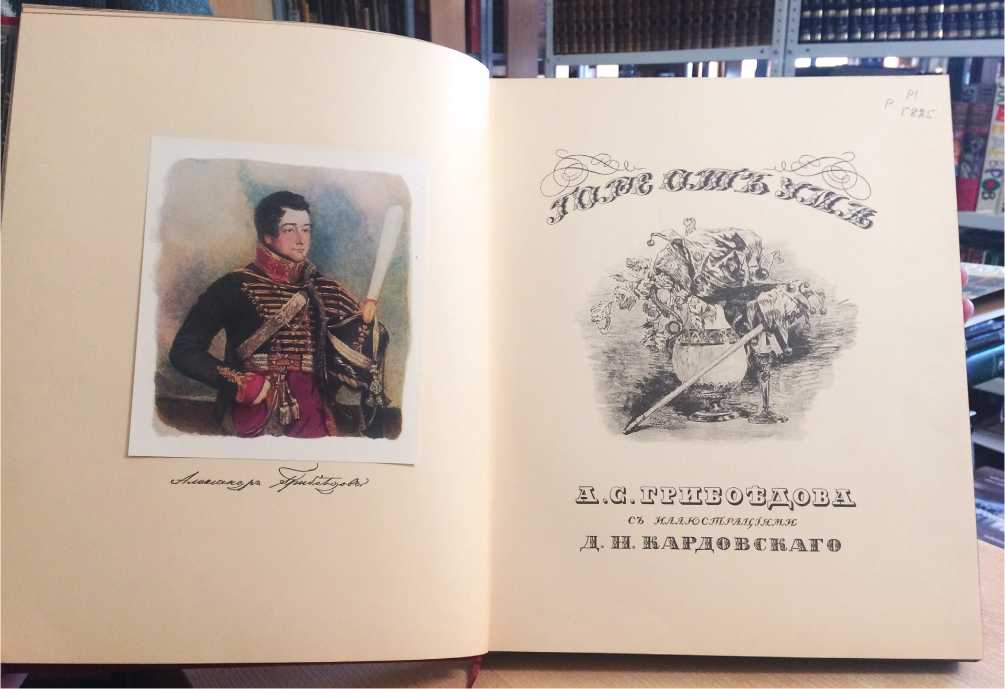

Фото 3. Комедия в четырех действиях в стихах «Горе от ума», 1913 г., Санкт-Петербург (фото автора)

Оценим работу создателя экспозиции зав. отделом редкой книги А. В. Веховой и заодно поймем, чем ныне располагает Пушкинская библиотека, фонды которой сильно пострадали в исторических катаклизмах, во время чистки архивов и библиотечных фондов в конце 1930-х гг. и затем в период оккупации Краснодара (август 1942 — февраль 1943). Перед нами, по сути, то, что удалось сохранить и что может продолжить работать на науку и практику (Фото 3).

Почему это так важно именно по отношению к Грибоедову? Дело в том, что тек-стоведческие проблемы в данном случае обусловлены не только такими факторами, как цензурные запреты и наличие разных редакций комедии. К каноническому виду пьесы автор пришел не сразу: мы знаем о помарках, заменах, уточнениях, сокращениях. Текст печатался с искажениями, изъятиями, долго ходил в списках, а театры играли свою версию, которая им в тот момент была доступна.

Окончательный, дефинитивный вариант пьесы был необходим, требовалось обобщение идейно-художественного замысла.

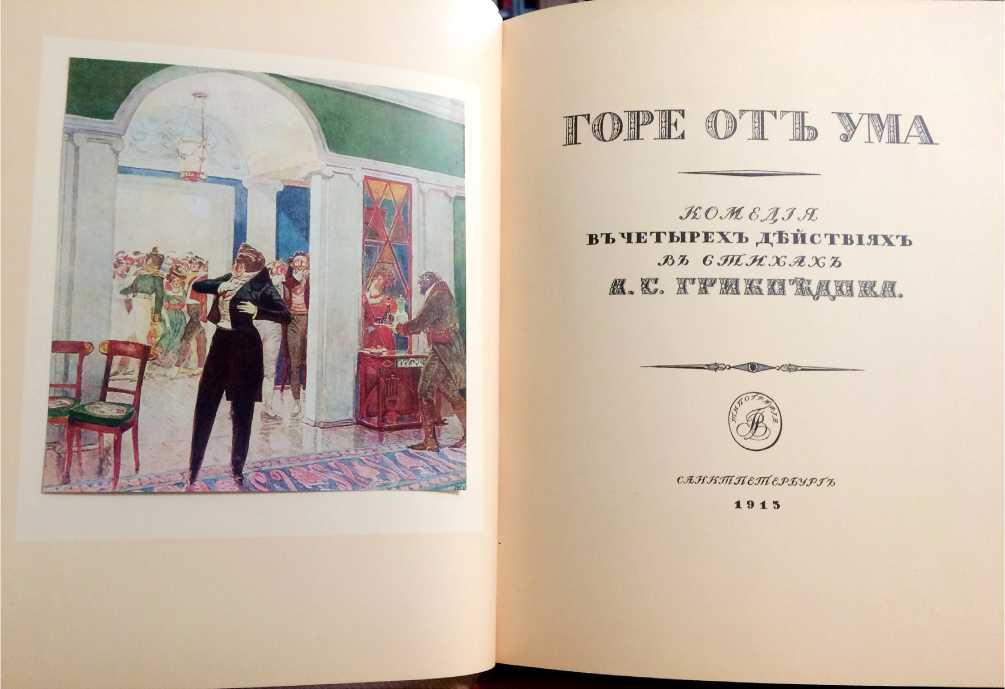

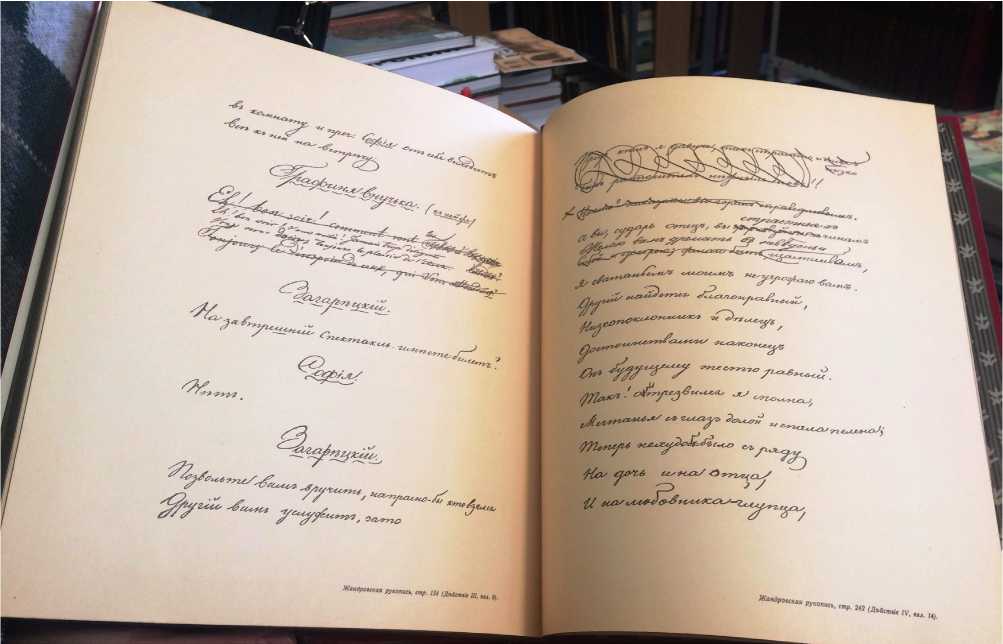

В начале XX в. появилась целая самостоятельная глава в грибоедоведении о разных редакциях «Горя от ума». Все это требовало решения вопроса о каноническом тексте. В 1903 г. был издан так называемый «Музейный автограф», в 1912-м — «Жандровский список» (Фото 4); в 1913-м — Н.К.Пиксанов предложил уже серьезное обоснование текста.

В дальнейшем вмешательства в текст были скорее частными и не могли повлиять на установившийся канон [6, с. 124], хотя в 1970-х в научных кругах вновь вспыхнула дискуссия о подлинности текста Грибоедова, спровоцированная высказанным в посмертном издании книги Н. К. Пиксанова «Творческая история “Горя от ума”». (1971) мнением этого знатока комедии о том, что «у нас нет настоящего полного текста комедии». [5, с. 331] Обзор этой дискуссии дан А. А. Лебедевым [4, c. 22–24].

Фото 4. Жандровская рукопись (фото автора)

Открывая сегодня хрестоматийный текст, мало кто из читателей и театральных деятелей задумается над тем, сколько десятилетий кропотливого труда потребовалось ученым — литературоведам, текстологам, библиотекарям, чтобы получить окончательный выверенный вариант комедии «Горе от ума».

Характерно, что проблему подлинности текста наравне с учеными осознавали и академические театры. Так, постановка Малого театра 1938 г. 1 стала важнейшей для филологической науки XX в. и отечественного театра, совершив немало идейно-художественных открытий. После постановки Малого театра можно было сказать, что литературный канон обретен одновременно наукой и драматической сценой. Пьеса теперь равнялась на научную мысль и с ней считалась.

Мы специально останавливаемся на этом моменте. Он подсказан именно выставкой «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской» — емко представившей историю ос-

1 Премьера состоялась 17 ноября 1938 г.; реж. П. М. Садовский, И. Я. Судаков и С. П. Алексеев, худ.

воения «Горя от ума» как феномена русского художественного сознания. И это подводит нас к следующему, собственно театральному, аспекту грибоедовской комедии: российский театр ХХ столетия (будь то столичные, или провинциальные труппы разного уровня мастерства) в стремлении освоить пьесу оказался сплочен тем, что был един в своем понимании сценической эстетики пьесы и ее идейных устремлений. Иногда это единство тяготело к политической догматике, но все же оно присутствовало.

Из общего фона выбивается только радикальный спектакль Вс. Мейерхольда (1928, 2-я ред. 1935). В остальном же театры демонстрировали практически полное эстетическое и идеологическое совпадение. Периферийные театры шли за тенденциями и за лидерами театрального процесса. Очень часто в постановке делался акцент на какую-то одну из сторон: социально-критическую, лирическую, водевильную, в редких случаях — на условную, мейерхольдовскую.

До середины 1930-х гг. вполне репертуарная пьеса «Горе от ума» шла повсемест- но, ставилась даже в театре ГУЛАГа, в Медвежьегорске. [3, с. 274]. И даже позже ее можно было увидеть на сценах разных городов страны. Об этом говорят материалы библиотеки Союза театральных деятелей Российской Федерации. В 1937 г. пьеса шла в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Челябинске, Ульяновске, Сталинграде, Горьком, Владивостоке, Петропавловске; в 1938-м — в Одессе, Рязани, Вологде, Новосибирске, Курске, Архангельске, в 1939– 1940 гг.— в Смоленске и Свердловске. Однако далее пошел спад. Такая вспышка интереса не могла быть просто случайностью. Все это было спровоцировано «идеологической рассылкой», не привязанной к биографии Грибоедова: никаких круглых дат в то время у него не было. Постановка Малого театра была приурочена к 150-летию Михаила Семеновича Щепкина; некоторые провинциальные театры (г. Энгельса и др.) продублировали это посвящение на своих афишах.

Конечно, 1937-й — год двадцатилетия Октябрьской революции. В тот год был образован журнал «Театр», открывались новые театры, а целый ряд уже существовавших был окончательно стационирован, обрел постоянные здания (в том числе, Краснодарский театр музыкальной комедии). Щедро награждались видные деятели музыкального и театрального искусства. В этом же году провокационное название постановки «Горе уму» Мейерхольд заменил на каноническое «Горе от ума».

Причину столь активного обращения к пьесе можно связать и со статьей «Привить школьникам любовь к классической литературе» в газете «Правда» от 8 августа 1936 г. С одной стороны, здесь справедливо ратовали за увеличение количества часов на изучение литературы в школе, с другой — давали бой вульгарному социологизму в литературоведении. Под критический удар попал известный грибоедовед Н. К. Пиксанов, который как раз не отличался вульгаризаторством. Его фраза о том, что «Горе от ума» — «самая барственная из пьес русского репертуара», была вырвана из контекста. Хотя в этой газетной статье не было прямых упоминаний о репертуаре театров, великая директивная сила партийной печати, несомненно, способствовала массовому театральному признанию актуальности пьесы

Грибоедова. Отметим только, что в отдельных театрах на местах комедия игралась и раньше, без каких-то указаний сверху. Были и режиссеры, ставившие «Горе от ума» на разных театральных площадках: К. Ф. Степанов-Колосов — в Краснодаре, Ярославле, Костроме; В. Энгель-Крон — в Воронеже, Сталинграде.

Рассмотрим постановку «Горя от ума», осуществленную Краснодарским драматическим театром им. М. Горького в 1937 г.2

В Краснодаре выпустили буклет, где декларировалась программа постановщика. Режиссер К. Ф. Степанов-Колосов писал: «Театр ставит своей задачей возможность ярче раскрыть законспирированную мысль автора, которую он в силу цензурных условий того времени должен был подавать намеками. Наша цель подробнее восстановить политическую сущность пьесы и приблизить ее к современному зрителю» [2, c. 3–4].

Взяв ряд расхожих тезисов, театр откомментировал их в свете генеральной задачи вскрыть политическую сущность событий и конфликтов. Так, например, сентенции «Москва гордилась своим хлебосольством» сопутствовал тезис «беззаботная пустая жизнь располагает к еде». Основу — традиции и метод критического реализма, какими они пришли из XIX в.,— режиссеры приспосабливали к ситуации 1930-х гг. В духе очевидной политической наглядности и классового противостояния были решены образы главных героев. На бытовом уровне композитор Ф. Ф. Багрецов и художник О. Н. Бузоверов выстраивали картину нравов чиновничьего мира в соответствии с принятой концепцией. Появившийся в печати единственный отклик на постановку не был комплиментарным. Рецензент писал об отсутствии ансамбля и единой режиссерской идеи, вменял создателям и исполнителям в вину искажение жизненной правды характеров. «Комбинаторские приемы режиссуры не совместимы с задачей подлинного искусства. К сожалению, эти порочные, гнилостные методы еще дают себя чувствовать на сцене» [7]. Что значат эти определения, не трудно догадаться. Скорее всего, имелось в виду ак- тивное режиссерское присутствие, приемы, которые считались в то время формалистическими. Вместе с тем автор рецензии говорил, что спектакль смотрится с интересом.

«Горе от ума» — пьеса с особой судьбой: по сопровождавшим ее постановки дискуссиям и конфликтам можно проследить и цепь исторических превращений пьесы на десятках театральных сцен, и самую эволюцию нашего критического сознания, и научное освоение темы, сопровождавшейся содержательными диспутами. Автор «Горя от ума» также личность с особой судьбой, которая продолжает открываться постепенно, со все более захватывающим драматизмом. Всплывают подробности из дипломатических архивов, становится ясней картина гибели Грибоедова, его родословная, его мир. Совсем недавно появился содержательный сборник, созданный в том числе на основе новых архивных разысканий: «Александр Грибоедов. Неизвестные страницы великой судьбы. 225-летию со дня рождения великого поэта посвящается…» [1].

Словом, движение литературного произведения в театральном процессе не завершено. В следующем сезоне Краснодарский театр драмы обещает представить зрителям новую версию «Горя от ума». Надеемся, она заслужит внимания... Круг мыслей, порожденных юбилейной книжной выставкой, уводит нас в размышления о духовном наследии, оживляет голоса истории и национальной культуры.

Svetlana A. KOLESNIKOVA

Список литературы Александр Грибоедов: вечный диспут о человеческом достоинстве

- Александр Грибоедов. Неизвестные страницы великой судьбы. 225-летию со дня рождения великого поэта посвящается… / авт.-сост. С. Н. Дмитриев, А. А. Филиппова. М.: Вече, 2019.

- Краснодарский драматический театр имени М. Горького: А. С. Грибоедов "Горе от ума": [Буклет постановки] Краснодар: Типография им. Лиманского. Б. д. [1937].

- Кузякина Н. Театр на Соловках и в Медвежьей Горе // Вопросы театра: сб. ст. и публ. М.: Всесоюзное театральное об-во, 1990. С. 274.

- Лебедев А. А. Грибоедов: факты и гипотезы. М.: Искусство, 1980.

- Пиксанов Н. К. Творческая история "Горя от ума". М.: Наука, 1971. С. 331.

- Фомичев С. А. Грибоедов: Энциклопедия. СПб.: Нестор-История, 2007. С. 124.

- Юрьев З. Горе от ума // Красное знамя. 1937. 28 мая. С. 4.