Алексеевское городище как памятник салтово-маяцкой культуры

Автор: Афанасьев Г.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 239, 2015 года.

Бесплатный доступ

Датировка и культурная принадлежность Алексеевского городища обсуждается в течение 90 лет. С. Н. Замятнин считал, что памятник относится к салтовской культуре, Т. М. Олейников приписывал его хазарам, а С. А. Плетнёва,первоначально датировавшая памятник XVII-XVIII вв., позже также отнесла его ко времени салтовской культуры. Приведенные автором статьи параллели строительным материалам и приемам, конструкциям основания и стен, параметрическим характеристикам Алексеевского городища показывают, что все они хорошо вписываются в хазаро-аланское кирпичное и каменное фортификационное зодчествона Дону, имеющее византийские архитектурные и строительные корни. Эпохе Хазарского каганата соответствует и радиокарбонная дата бревна из стен Алексеевского городища - 767-847 гг.

Хазарский каганат, византия, донские аланы, фурт-асы, хазары, салтово-маяцкая культура, фортификация, городища

Короткий адрес: https://sciup.org/14328186

IDR: 14328186

Текст научной статьи Алексеевское городище как памятник салтово-маяцкой культуры

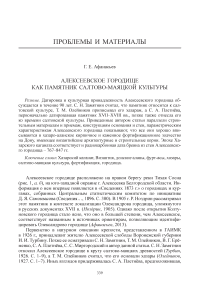

Алексеевское городище расположено на правом берегу реки Тихая Сосна (рис. 1, а, б ), на юго-западной окраине г. Алексеевка Белгородской области. Информация о нем впервые появляется в «Сведениях 1873 г.» о городищах и курганах, собранных Центральным статистическим комитетом по инициативе Д. Я. Самоквасова (Сведения…, 1896. С. 300). В 1905 г. Р. Ноздрин рассматривал этот памятник в контексте локализации Олександрова городища, упомянутого в русских документах XVII в. ( Ноздрин , 1905). Однако после открытия Колту-новского городища стало ясно, что оно в большей степени, чем Алексеевское, соответствует названным в источниках ориентирам, позволяющим идентифицировать Олександрово городище ( Афанасьев , 2013).

Первенство в натурном описании крепости, представленном в ГАИМК в 1926 г., принадлежит жителю Алексеевской слободы Воронежской губернии И. И. Турбину. Позже ее осматривали С. Н. Замятнин, Т. М. Олейников, В. Г. Ерёменко, С. А. Плетнёва, С. С. Миргородский и автор данной статьи. С. Н. Замятнин относил Алексеевское городище к кругу салтово-маяцких древностей ( Турбин , 1926. С. 1–9), а Т. М. Олейников считал, что его основали хазары ( Олейников , 1927. С. 1–7). Иных взглядов придерживалась С. А. Плетнёва, предположившая,

Рис. 1. Карта и космический снимок района Алексеевского городища а – фрагмент карты масштаба 1:100 000 (составлена в 1964 г.); б – космический снимок Алексеевского городища (сделан в 2011 г.)

что в XVII–XVIII вв. на месте салтовского селища была воздвигнута русская крепость ( Плетнёва , 1963. С. 20–25). Первоначально я тоже разделял эту точку зрения ( Афанасьев , 1983. С. 96, 97), но затем более глубокое знакомство с архитектурно-строительными характеристиками этого фортификационного объекта заставило меня отказаться от нее, что несколько позже сделала и С. А. Плетнёва ( Афанасьев , 1993; Винников, Плетнёва , 1998. С. 36). Если проанализировать в историко-архитектурном аспекте информацию И. И. Турбина, С. Н. Замятни-на, Т. М. Олейникова, В. Г. Ерёменко, С. А. Плетнёвой и С. С. Миргородского, то вырисовывается следующая картина.

Cтроительные материалы

Материалом для возведения стен крепости служил сырцовый и обожженный кирпич. Последний представлен экземплярами с обжигом различного качества и цвета ( Турбин , 1926. С. 4–7; Олейников , 1927. С. 1–7). Разнообразие цветовой гаммы свидетельствует о том, что кирпич подвергался неравномерному обжигу при температуре от 400 до 800°, скорее всего костровому ( Токаренко , 2009), но при окончательном решении этого вопроса следует учитывать и информацию И. И. Турбина о нахождении рядом с городищем группы обжигательных печей.

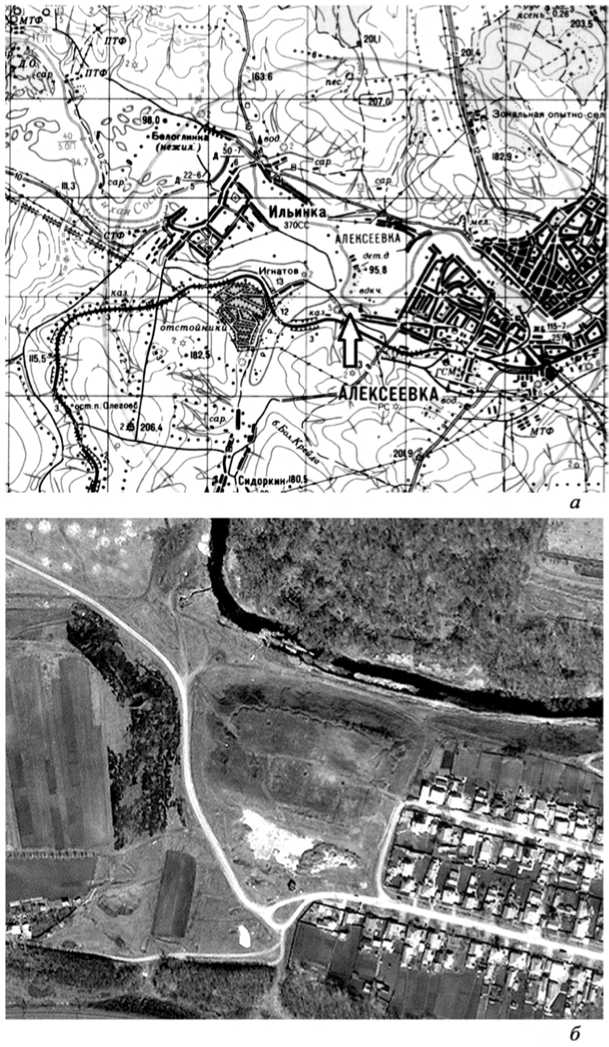

Размеры алексеевского полноформатного кирпича варьируют в пределах 26,7-40 см: И. И. Турбин пишет о кирпичах 26,7 х 13,3 см и 35,6 х 35,6 см, а Т М. Олейников упоминает кирпичи 40 х 40 х 8 см (рис. 2, б). Ближайшие им аналогии можно найти на расположенных в долине Тихой Сосны Красном и Колтуновском городищах салтово-маяцкой культуры. Установлено, что при возведении крепостных стен Красного городища использовался сырцовый или слабо обожженный кирпич – около 90%. Хорошо обожженный кирпич встречается реже – около 10 %. Размеры сырцового и обожженного кирпича Красного городища находятся в одних вариационных рамках: 40 х 20 х 10 см, 55-50 х 25-30 х 7-8 см, 40-46 х 40-46 х 7-8 см, 55-50 х 55-50 х 7-8 см ( Афанасьев, Красильников , 2012). Колтуновские кирпичи представлены сырцовыми глиняными и землебитными кирпичами квадратной формы с размерами сторон от 27 до 46 см при толщине 3-6 см. Чаще всего там применялся кирпич 36-38 х 36-38 х 5,5 см, но изредка (для облицовки стен) использовали и кирпич половинчатого формата ( Афанасьев , 2013).

Проблема генезиса кирпичного фортификационного зодчества IX в. в бассейне Дона носит дискуссионный характер ( Афанасьев , 2012). Общепризнано, что это новое явление для строительной практики хазаро-аланского населения Восточной Европы. Аналогичный процесс прослеживается в русских городах времен Владимира, когда там появляется церковная и светская кирпичная архитектура, имеющая византийские истоки ( Ёлшин , 2008. С. 5–206). Статистическое исследование размеров донского кирпича хазарского времени показало, что здесь выделяются две группы. Первая – объединяет сырцовые и обожженные кирпичи, сделанные на основе 3 /4 византийской стопы (1 спифа) или 1 стопы. Они характерны для городищ Нижнего Дона. Своим происхождением кирпичи

1ех»,№*мх(»«1

No co*

Vci4CU»CtH*HM *►♦

Рис. 2. Алексеевское городище. Графические материалы (по: Олейников, 1927) а – план; б – схема кирпичной кладки южной крепостной стены первой группы, вероятно, связаны с Крымом. Вторая группа состоит из сырцовых и обожженных кирпичей, сформованных на основе 143 византийской стопы, 11/2 стопы (1 локтя) и 2 стоп. Они присущи фортификационным памятникам долины Тихой Сосны. Происхождение кирпичей второй группы связано с Таманским полуостровом. Общим для обоих регионов бассейна Дона является кирпич размером в 1 византийскую стопу (Афанасьев, 2012).

Кроме кирпича, при возведении Алексеевского городища использовались и глинобитные (землебитные) блоки 35,6 х 26,7 х 24 см, зафиксированные в кладке сооружения, пристроенного к южной крепостной стене с внешнего фаса ( Турбин , 1926. С. 2). Т. М. Олейников отмечал факт использования «туго набитого кирпича» или «туго набитой земли» в кладке южной крепостной стены ( Олейников , 1927. С. 6), а С. А. Плетнёва писала, что северная стена городища сложена из сырцовых блоков 100 х 70 х 30 см ( Плетнёва , 1963. С. 24). Разнообразие материала, из которого выполнены стены Алексеевского городища, вполне вписывается в византийскую строительную практику и соответствует рекомендациям архитекторов ( Витрувий. Кн. 1, гл. V, § 8).

Связующие материалы, штукатурка

Согласно информации И. И. Турбина, связующим раствором в кладке южной стены Алексеевского городища была смешанная с соломой глина, в которой просматривались зерна ржи. Иначе связывались глиняные блоки, из которых выполнена пристройка к внешнему фасу южной стены, там применялась чистая глина без присадок ( Турбин , 1926. С. 1–4). На Красном городище облицовочные ряды с внешней и с внутренней стороны сложены из сырцовых кирпичей половинчатого формата на известковом растворе белого цвета. Здесь мы встречаемся с тем же строительным приемом, что и в некоторых церквях в Фессалониках, где кладка на глине была скрыта за известковым раствором, которым строители промазывали швы ( Липатов , 2006. С. 127). Техника кладки кирпичей во внутреннем массиве стены Красного городища нерегулярная. Это, однако, не повлияло на прочность стены, так как примененный для связки раствор глины, как и на Алексеевском городище, заполнял практически все полости, образуя прочный кирпичный монолит ( Афанасьев, Красильников , 2012). Подобным образом возводились стены и на Колтуновском городище, где их ядро представляло собой монолит кладки из сырцового глиняного и землебитного кирпича на глиняном растворе. С внутренней стороны стены кирпичная облицовка была сложена на известковом растворе ( Афанасьев , 2013. С. 24–44).

Т. М. Олейников обращал внимание на то, что на Алексеевском городище «кладка стены [южной. – Г. А.] кирпичом как бы обмазана глиной» (Олейников, 1927. С. 1–7). Возможно, это указывает на оштукатуривание сырцовых крепостных стен для обеспечения их гидроизоляции. В долине Тихой Сосны зафиксированы разные способы защиты сырцовых и каменных стен крепостных сооружений от атмосферной влаги. Если на Красном и Колтуновском городищах швы сырцовой кладки защищались от осадков тем, что лицевая кладка велась на известковом растворе или была облицована меловыми блоками, то на Ма-яцком городище применялся несколько иной способ. Швы лицевой кладки там затирались известковым или глиняным раствором.

Основание стен

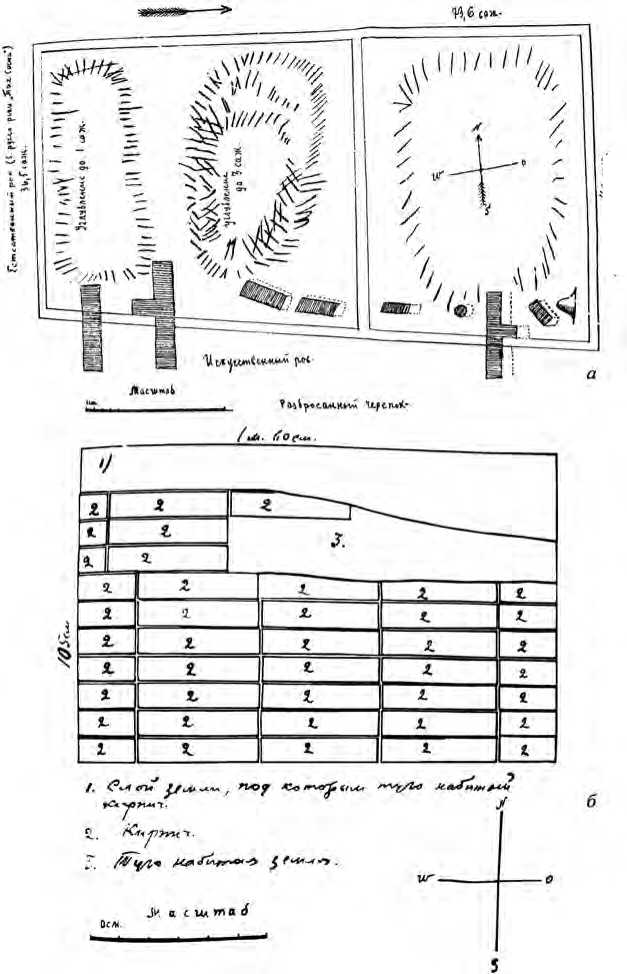

Раскопки С. А. Плетнёвой показали, что основание кирпичной части южной крепостной стены Алексеевского городища и примыкавшие к ней забутованные деревянные клети не имели субструкций. Но клети были поставлены не на почвенный слой, а «на плотный, по-видимому, выровненный материк» ( Плетнёва , 1963. С. 22). В отличие от южной крепостной стены, северная стена опиралась на культурный слой салтовского времени (рис. 3, б ). Осталось неясным, велась ли кладка непосредственно на почвенный слой или на него предварительно укладывались деревянные плахи, как это имело место на Правобережном Цимлянском ( Плетнёва , 1994. С. 275, 276), Маяцком и Красном городищах ( Афанасьев, Красильников , 2012).

Возведение кирпичных и каменных крепостей без углубленного фундамента – это распространенный в I тысячелетии строительный прием, применявшийся на широкой территории Евразии, который иногда ошибочно считается специфическим именно для хазарского крепостного зодчества. В действительности, он характерен не только для фортификационных памятников салтово-маяцкой культуры, но и для одновременных им оборонительных и культовых сооружений Северного Кавказа ( Биджиев , 1983. С. 16–20; Кузнецов , 1993. С. 76), Крыма ( Герцен , 1984. С. 75–80; Фирсов , 1990. С. 113–133) и Балканского полуострова ( Рабовянов , 2011. С. 25, 28, 33, 39, 45, 83, 94, 136, 169). Этот же строительный прием был зафиксирован в фортификационных сооружениях позднеримского и ранневизантийского времени на Балканах ( Bǎjenaru , 2010. P. 99, 162) и в Крыму ( Белов , 1953. С. 237–245).

Причины, по которым на одном и том же оборонительном объекте стены опирались в одних случаях на материк, а в других – на почвенный слой, можно объяснить необходимостью устройства дренажа. В месте расположения Алексеевского городища уклон материка в сторону реки составляет 2 см на 1 м. Если бы южная крепостная стена лежала на материковой глине, то атмосферные осадки со всей площади крепости стекали бы к ней и заболачивали внутреннюю территорию крепости. Строительство южной стены на погребенной почве создавало дренаж, через который поверхностная вода свободно уходила под стену и, далее, по склону террасы в реку, что обеспечивало необходимое осушение территории. Аналогичный строительный прием был применен при возведении стен Маяцкой крепости. Там толщина перекрывающего меловой материк почвенного слоя варьирует на разных участках памятника от 0,04 до 0,52 м. Этого вполне достаточно для того, чтобы атмосферные осадки не скапливались у подножья стены, а отводились через почвенный слой в соответствии с уклоном местности, равным 4 см на 1 м с юго-востока на северо-запад. Отток воды от основания стен предотвращал нижние каменные блоки или кирпичные ряды кладки от чрезмерного насыщения влагой и последующего их разрушения в условиях колебания около минусовых температур в осеннезимний и зимне-весенний период года.

Возникает вопрос: какую высоту стен может выдержать подобное основание? Расчеты показывают, что один кубический метр кладки из полнотелого кирпича, из которого было построено Алексеевское городище, весит 1 700–2 000 кг. Давление на грунт такой кладки высотой 1 м составляет 0,17–0,2 кг/см 2 . Следовательно, грунт возвышенности (твердая глина высокой плотности с критическим значением 3 кг/см 2 ), на котором расположился этот памятник, обладает достаточным сопротивлением для постройки на нем кирпичной крепостной стены на высоту около 15 м. В реальности она не превышала 4 м, если судить по объемам развалов стен Красного и Колтуновского городищ, типологически близких Алексеевскому.

Конструкции стен

По своему устройству южная крепостная стена Алексеевского городища могла бы быть отнесена к характерному для римско-византийских фортификационных сооружений типу трехслойных стен, состоящих из двух щитов (внутреннего и внешнего) и заполнения между ними. Однако информация И. И. Турбина свидетельствует о том, что там зафиксированы не три, а два конструктивных элемента. Внешний – это кирпичная стена шириной в 1,22 м, сохранившаяся на высоту в 3,05 м. Внутренний конструктивный элемент – обугленный дубовый сруб. Исследователь полагал, что это была «пристройка какого-то помещения к стене или лаз на стену» ( Турбин , 1926. С. 4–7). Т. М. Олейников дополнил свой отчет в ГАИМК информацией В. Г. Ерёменко о результатах грабительских раскопок С. А. Паначевского, который вскрыл участок внутреннего фаса южной стены и примыкающего к ней юго-восточного угла. В нем просматривалась выложенная строго вертикально кирпичная стена толщиной 2,13 м, а в юговосточном углу – 5,69 м. В результате проведенной зачистки было установлено, что кладка стены начинается на глубине 15 см от современной поверхности (рис. 2, б ). Внешний фас стены был отвесным, а внутренний – наклонным. Это обстоятельство привело Т. М. Олейникова к выводу о том, что «раскоп был сделан в так называемом “быке”, который был устроен для поддержки стены» ( Олейников , 1927. С. 1–7).

Что же касается упомянутого И. И. Турбиным пристроенного изнутри к кирпичной стене дубового сруба, то аналогичная ситуация документирована и раскопками С. А. Плетнёвой. Деревянные конструкции в южной крепостной стене стали прослеживаться сразу же после снятия дернового слоя. Они представляли собой пятистенные клети шириной в 3,2 м и длиной 1,6 м. Внутренняя половина клети имела размеры 2,2 х 1,6 м, внешняя - 1 х 1,6 м. Сруб сложен из дубовых бревен диаметром 0,2–0,25 м и сохранился на 6 венцов. Все его внутреннее пространство было плотно забито материковой глиной, вероятно, добытой при рытье рва (рис. 3, в ). Такой принцип использования вынутого из рва грунта соответствует римско-византийской строительной традиции ( Флавий Вегеций Ренат . Кн. 4, § 2).

Т. М. Олейников отмечал, что восточная стена Алексеевского городища сохранилась лучше других. Он расчистил кем-то сделанную яму и на глубине 0,35 м обнаружил кладку стены из обожженного кирпича. Аналогичную кладку исследователь зафиксировал и в северо-восточном углу крепости ( Олейников , 1927. С. 4). В 1963 г. это место было обследовано С. А. Плетнёвой, которая, обнаружив оплывшую западину, предположила, что в годы Великой Отечественной войны там располагался немецкий блиндаж ( Плетнёва , 1963. С. 20–25). Кроме того, установлено, что ширина сложенной из пахсовых (саманных) блоков северной стены (рис. 3, б ) составляла чуть более 6 м, а ее сохранившаяся высота – около 1 м (Там же).

Срубная конструкция южной стены Алексеевского городища находит ближайшие аналогии на Маяцком городище, где процесс строительства реконструируется следующим образом. Первоначально на уровень дневной поверхности в соответствие с заданным направлением будущей стены укладывались поперечные дубовые доски. Затем площадка, предназначенная для забутовки (шириной около 5 м), покрывалась гидроизоляционным слоем глины, на который укладывались клети обрешетки. Они засыпались щебнем и заливались меловым раствором и облицовывались с внешней и внутренней стороны меловыми блоками. Выполняя функцию армирующего конструктивного элемента, деревянные клети гасили излишнее статическое боковое давление мокрой насыпной массы забутовки (в тот период, когда она еще не затвердела) на сложенные из меловых блоков внутренний и внешний щиты крепостной стены. Подобный принцип устройства внутристенных деревянных конструкций был прослежен С. А. Плетнёвой при исследовании Правобережного Цимлянского городища ( Плетнёва , 1994. С. 275), но не был документирован В. С. Флёровым, использовавшим более упрощенную процедуру раскопок.

Если пятистенные срубы предназначались для сдерживания глиняной забутовки, то кирпичная (внешняя облицовочная) стена южной куртины Алексеевского городища имела иную систему крепления. Там, по наблюдениям И. И. Турбина, в кладке через каждые 2–3 слоя кирпича прослеживались угольные прослойки. Он полагал, что таким образом обжигался уложенный в стену сырцовый кирпич. Обугленные деревянные конструкции в кирпичной кладке отмечал и Т. М. Олейников. Заключение И. И. Турбина было ошибочным. Угольные прослойки в кирпичной кладке стены образовались в результате тепла специфических химических или микробиологических реакций окисления, проходивших в древесине и приводивших к ее самовозгоранию. Чем меньше рассеивается выделяющееся из древесины тепло, тем при более низкой температуре окружающей среды начинается самовозгорание дерева. Кирпичный панцирь кладки стены наилучшим образом отвечал этим условиям. Изначально же это были заложенные в кладку дубовые плахи, задача которых состояла в армировании стены.

Рис. 3. Алексеевское городище. Графические материалы (по: Плетнёва , 1963)

а – план; б – разрез северной крепостной стены ( 1 – дерновый слой; 2 – гумусированный слой; 3 – перекоп; 4 – глина; 5 – обожженная глина; 6 – сырцовые кирпичи; 7 – обгорелые доски; 8 – погребенная почва); в – план срубной конструкции в южной стене

Ближайшие территориальные аналогии этому строительному приему мы находим здесь же, в долине Тихой Сосны. К примеру, основание стены Красного городища покоится на слое чернозема, на уровне средневековой дневной поверхности. Предварительно на него, перпендикулярно направлению стены были положены слегка обожженные дубовые плахи толщиной 15–17 см. Их перекрывала кирпичная кладка на 6 вертикальных рядов общей высотой 0,5–0,55 м. Выше располагался еще один горизонтальный ряд слабообожженных дубовых плах, но, в отличие от нижнего яруса, плахи верхнего яруса были уложены не вплотную, а с промежутком в 10–12 см. Дубовые плахи второго яруса перекрывала кирпичная кладка, сохранившаяся на 7–8 вертикальных рядов ( Афанасьев, Красильников , 2012).

В процессе исследования внешнего щита северного отрезка юго-западной стены Маяцкого городища, где кладка из меловых блоков сохранилась на пять вертикальных рядов, удалось зафиксировать остатки дубовых досок, уложенных сквозь толщу стены. Они были прослежены в горизонтальном шве между блоками третьего и четвертого рядов. Аналогичные доски зафиксированы и в кладке внутреннего щита северного отрезка юго-западной стены, где она сохранилась на пять вертикальных рядов. Обугленные дубовые доски, лежащие поперек стены, прослежены на двух участках в швах между третьим и четвертым рядами кладки. Многочисленные следы обожженных дубовых досок прослеживались в кладке внешнего щита южного отрезка юго-западной стены, где сохранилось семь вертикальных рядов. Доски, лежащие горизонтально поперек стены, зафиксированы между третьим и четвертым рядами кладки, а также между шестым и седьмым рядами. Аналогичные наблюдения были сделаны при исследовании других стен Маяцкого городища ( Афанасьев , 1977. С. 15–44; 1980. С. 3–22; 1981. С. 3–38; 1982. С. 3–38).

Параллели этому строительному приему мы находим в памятниках византийского зодчества ( Витрувий. Книга первая, глава V, § 3–7), где деревянные конструкции использовались не только для усиления опоры основания стен. Каменщики закладывали в стены деревянные балки с целью упрочить конструкцию на время, за которое раствор наберет достаточную прочность ( Оустерхаут , 2005. С. 205–207). Показательны раскопки Г. Д. Белова в северной части Херсонеса ( Белов , 1941. С. 227, 234), где были зафиксированы армирующие стены деревянные пояса-связи в конструкциях зданий IX в. Этот технический прием был характерен и для Балкан. Скрытые в кладке стен византийских и болгарских крепостей, церквей и жилых строений деревянные конструкции не только армировали стены во время высыхания, но и осуществляли антисейсмические функции ( Gavrilovič et al. , 2003). В стенах оборонительных сооружений подобный технический прием фиксируется и на византийских объектах в Северной Африке. Так, при исследовании северной оконечности крепостной стены Карфагена была обнаружена землебитная стена шириной 5 м. В процессе ее возведения строительный материал укладывался слоями толщиной в 40 см, между которыми зафиксированы прослойки древесного пепла ( Pringle , 1981. P. 173) – остатки армирующих стену деревянных конструкций.

Таким образом, общая толщина южной крепостной стены Алексеевского городища складывается из двух компонентов – ширины кирпичной стены, внешнего панциря, и ширины забутованных глиной срубов. По И. И. Турбину, ширина кирпичной стены составляла 1,22 м. Общая ширина 2-х городен срубной конструкции, по С. А. Плетнёвой, равна 3,2 м. Следовательно, толщина южной крепостной стены приближалась к 4,5 м (15 византийских футов). Если, имея в виду аналогии Маяцкого городища, допустить, что по первоначальным планам сруб должен был бы поддерживаться изнутри крепости такой же кирпичной стеной, как и с внешней стороны, то общая запланированная архитекторами толщина южной стены приближалась к 6 м (≈ 20 византийских футов) и была равной ширине северной крепостной стены.

Действительно, некоторые полевые наблюдения указывают на вероятность того, что в крепости шла подготовка к возведению внутреннего кирпичного щита южной стены. С. А. Плетнёва зафиксировала в квадратах 9–12 своего раскопа уложенные для просушки сырцовые кирпичи, которые находились «в слое строительства крепости» ( Плетнёва , 1963. С. 20–25). Если это так, то можно говорить о том, что толщина южной и северной стен аналогична толщине стен Маяцкого городища – 6 м (≈ 20 византийских футов). Более того, она соответствует именно той толщине, которую рекомендуют для возведения крепостных стен позднеантичные архитекторы ( Флавий Вегеций Ренат. Книга 4, § 2). Стены других хазаро-аланских городищ этого типа в бассейне Дона были тоньше. Толщина стен Красного и Левобережного Цимлянского городищ в основании составляет 3,86–3,9 м и 3,75 м (≈ 12 византийских футов) ( Афанасьев, Красильников , 2012; Афанасьев , 2011). Ширина стены Колтуновского городища – 3–3,2/4,5–4,6 м (10/15 византийских футов). К ним близки стены Правобережного Цимлянского городища толщиной, по В. С. Флёрову, в 4,5 м (≈ 15 византийских футов), по И. И. Ляпушкину, – 4–4,8 м (13–15 византийских футов), а по С. А. Плетнёвой, – от 4,7 до 5,8 м (более 15, но менее 20 византийских футов) ( Флёров, Флёрова , 2008. С. 60; Ляпушкин , 1940; Плетнёва , 1994. С. 276).

План и внутреннее пространство

У исследователей Алексеевского городища не было единого мнения о геометрической форме и размерах этого памятника. В «Сведениях 1873 г.» говорится о том, что он имеет четырехугольную форму размерами 149,3 х 74,7 м. И. И. Турбин не сообщил о форме городища, но привел его размеры: восточный вал – 85,3 м, западный – 77,9 м, северный – 156,8 м, южный – 146,2 м. С. Н. Замятнин считал, что и размеры, и форма крепости совпадают с размерами и формой Маяцкого и Верхнеольшанского городищ. Т. М. Олейник указывал длину Алексеевского городища в 157 м, ширину в восточной части – 85,3 м, а в западной – 77,9 м. Составленный им план иллюстрирует трапециевидную форму укрепления (рис. 2, а ). С. А. Плетнёва писала, что памятник имеет правильную прямоугольную форму размерами 200 х 100 м (рис. 3, а ). Проведенная мною компьютерная дешифровка аэрофотоснимка Алексеевского городища позволила выявить направления скрытых под толщей грунта крепостных стен, конфигурация которых позволяет поддержать точку зрения

С. Н. Замятнина о том, что геометрическая фигура Алексеевского городища близка к трапециевидной. С известной долей условности намечаются и внешние параметры памятника (≈ 95:145 м), позволяющие полагать, что разбитая архитекторами площадка под строительство форта имела размеры » 300 х 450 византийских футов, а соотношения сторон площадки составляло 2:3, что соответствует рекомендациям Псевдо-Гигина для возведения полевых лагерей ( Ле Боэк , 2001).

Дискуссионным остается вопрос о существовании башен в системе стен Алексеевского городища. С. А. Плетнёва писала о раскопках «башни» в северо-восточном углу крепости ( Плетнёва , 1963. С. 24). Мне представляется, что зафиксированная исследовательницей ситуация не может являться доказательством наличия в северо-восточном углу крепости именно башни, от которой якобы сохранились только «канавки основания стен». Приступая к полевым исследованиям, С. А. Плетнёва не учла, что задолго до неё там уже фиксировались следы «кем-то сделанного здесь незначительного колодца» ( Олейников , 1927. С. 4). Следующий этап деструктивного вмешательства связан с раскопками в этом месте самого Т. М. Олейникова, когда он обнажил кирпичную кладку стены. И, наконец, в годы Великой Отечественной войны там же был устроен блиндаж. Так что физическое состояние внутреннего северо-восточного угла Алексеевского городища не могло сохранить достоверную информацию о его первичных конструктивных элементах. Да и само расположение башни с внутренней стороны угла крепости характерно для устройства ранних римских лагерей ( Ле Боэк , 2001), но никак не для развитой фортификационной архитектуры раннего Средневековья. Наконец, расположение внутренней башни в углу крепости со стороны, защищенной крутым склоном береговой террасы и самой рекой, лишено фортификационного смысла.

Более обнадеживающим выглядит сообщение И. И. Турбина о том, что с внешней стороны к южной стене Алексеевского городища примыкала кладка шириной 4,27 м (≈ 14 византийских футов), сложенная из сырцовых блоков. Он полагал, что это остатки или основания башни, фланкирующей куртины южной стены, или остатки основания т. н. «быка» – опоры для моста через крепостной ров ( Турбин , 1926. С. 2). В пользу предположения о наличии башни у южных куртин может свидетельствовать не только само место нахождения остатков пристройки, но и ее размеры, которые близки параметрам (в 15 византийских футов) промежуточных башен Левобережного Цимлянского городища ( Раппопорт , 1959). На такое же расстояние (≈ 15 византийских футов) выступает за внешний фас крепостной стены юго-восточная башня Правобережного Цимлянского городища ( Флёров , 1994. С. 447).

Все исследователи Алексеевского городища упоминали внутреннюю стену, разделяющую крепость на две части. В «Сведениях 1873 г.» сообщается, что «посредине проходит небольшой вал» (Сведения…, 1896. С. 300). И. И. Турбин уточнил, что он расположен на расстоянии 66,1 м от восточной стены городища и скрывает такую же кирпичную стену. Это наблюдение подтверждает в своем отчете и Т. М. Олейников, когда пишет, что кладка внутреннего вала хорошо заметна на распаханной поверхности городища ( Турбин , 1926. С. 4–7; Олейников , 1927. С. 1–7).

Кроме внутренней стены, осматривавшие памятник авторы отмечают и расположенные в восточной половине городища следы кирпичного здания. По мнению И. И. Турбина, оно находилось в центре восточной котловины и могло быть остатками или храма, или наблюдательной вышки. Последнюю функцию этого здания поддерживал и Т. М. Олейников, но, в отличие от своего предшественника, он размещал его в 3,56 м от юго-восточного угла (О лейников , 1927. С. 1–7). На территории Алексеевского городища отмечались и западины. Т. М. Олейников упоминал одну западину в западной половине городища и две западины в восточной. С. А. Плетнёва в раскопе, разбитом в восточной части городища, обнаружила два пятна «полуземлянок» (в квадратах 11–12 и 14) ( Плетнёва , 1963. С. 23), но они не были исследованы полностью, так что трудно сказать с определенностью – относятся ли они ко времени строительства крепости или это следы деятельности человека более позднего времени.

Датировка

В отчете Т. М. Олейникова содержится утверждение, что в районе Алексеевского городища когда-то обитали хазары ( Олейников , 1927. С. 1–7). Своих аргументов он не изложил, и можно думать, что эта точка зрения базировалась на основе общих представлений российских историков XIX – начала XX в. об этнополитической ситуации в регионе. В то время были распространены уже прочно сложившиеся взгляды на хазар как обитателей в IX–X вв. «дикого поля» на обширной территории к югу от Харькова и Воронежа ( Веселовский , 1866. С. 3; Вейнберг , 1885. С. 7–11; 1891; Багалей , 1914. С. 188–190). Показательно, что когда воронежский священник С. Е. Зверев задал научному сообществу вопрос: кто же обитал на Маяцком городище, то Д. Я. Самоквасов без колебаний ответил – хазары ( Захарова , 2010).

Стратиграфическая ситуация на Алексеевском городище была прослежена С. А. Плетнёвой, которая выделила три слоя. Нижний, перекрывающий материковую поверхность, содержал материалы салтовской культуры. Второй слой – это период строительства крепости. Он хорошо фиксировался прослойкой натоптанной глины, образовавшейся в процессе возведения кирпичных стен на глиняном растворе. Никаких артефактов для датировки XVII–XVIII вв. слоя строительства обнаружено не было. И это обстоятельство С. А. Плетнёва особо подчеркивала, объясняя его тем, что крепость, вероятно, существовала очень непродолжительное время. Зачистка бровки западины у северной стены показала, что крепость была возведена на уже сформировавшемся культурном слое салтовского времени ( Плетнёва , 1963. С. 20–25). Возникает вопрос – когда?

Приведенные параллели строительным материалам и приемам, конструкциям основания и стен, параметрическим характеристикам и метрологии Алексеевского городища показывают, что все они хорошо вписываются в имеющее византийские истоки хазаро-аланское кирпичное и каменное фортификационное зодчество в бассейне Дона. Времени салтово-маяцкой культуры соответствует и радиокарбонная дата образца бревна из Алексеевского городища – 767–847 гг., которая в рамках четвертого десятилетия IX в. синхронна с радиокарбонной датой основания Маяцкого городища – 809–891 гг., синхронна с младшей монетой (813 г.) из клада Правобережного Цимлянского городища (учитывая поправку на возможное хождение монеты), а также синхронна строительной миссии Петроны Каматира в Хазарию для возведения Саркела – 834–837 гг. (Продолжатель Феофана…, 1992. С. 56, 57).

Таким образом, вывод С. Н. Замятнина о принадлежности Алексеевского городища носителям салтовской культуры получает убедительное подтверждение. Есть все основания полагать, что этот памятник был важным звеном в цепи типологически близких ему фортификационных сооружений, воздвигнутых в 30-х гг. IX в. в рамках мероприятий по укреплению государственных границ Хазарского каганата в долине Тихой Сосны, на землях донских алан (фурт/бурт-асов, асиев, ас-келов, ясов), и на Нижнем Дону, в зоне этнической территории хазар. Примечательно, что в это же время (837/838 гг.) в Хазарском каганате начинается специальный выпуск собственных монет с упоминанием в легенде страны Хазар и имени пророка Моисея ( Kovalev , 2005). Все это является отражением нацеленных на государственную самоидентификацию сложных процессов кардинальных изменений во внешней и внутренней политике и в конфессиональных постулатах, которые проходили в Хазарском каганате в 30–40-х гг. IX в.

Список литературы Алексеевское городище как памятник салтово-маяцкой культуры

- Афанасьев Г. Е., 1977. Работы на Маяцком городище//Отчет о работе Советско-Венгерской экспедиции в 1977 г. Архив ИА РАН. Р-1. № 6959.

- Афанасьев Г. Е., 1980. Исследование Маяцкого городища//Отчет о работе Советско-Венгеро-Болгарской экспедиции о работах на Маяцком городище в 1980 г. Архив ИА РАН. Р-1. № 8154.

- Афанасьев Г. Е., 1981. Раскопки в центральной части цитадели//Отчет о работе Советско-Болгаро-Венгерской экспедиции ИА АН СССР в 1981 г. Архив ИА РАН. Р-1. № 9055.

- Афанасьев Г. Е., 1982. Раскопки на территории городища//Отчет о работе Советско-Болгаро-Венгерской экспедиции в 1982 г. Архив ИА РАН. Р-1. № 8946.

- Афанасьев Г. Е., 1983. Памятники салтово-маяцкой культуры в долине р. Тихая Сосна//Археологические памятники лесостепного Подонья и Поднепровья I тыс. н. э./Отв. ред. А. Д. Пряхин. Воронеж: Воронежский ун-т. С. 89-101.

- Афанасьев Г. Е., 1993. Перспективы применения методов аэрокосмического зондирования в археологии//КСИА. Вып. 210. С. 14-25.

- Афанасьев Г. Е., 2011. Кто же в действительности построил Левобережное Цимлянское городище?//РА. № 3. С. 108-119.

- Афанасьев Г. Е., 2012. О строительном материале и метрологии хазаро-аланских городищ бассейна Дона//Поволжская археология. № 2. С. 29-49.

- Афанасьев Г. Е., 2013. Колтуновское (Олександрово) городище хазарского времени (к проблеме истоков архитектуры и строительных приемов)//Салтово-маяцька археологiчна культура: проблеми та дослщження. Харюв. Вип. 3. С. 24-44, 144-147.

- Афанасьев Г. Е., Красильников К. И., 2012. Византийские архитектурные и строительные традиции в фортификации Красного городища//Проблемы археологии Кавказа/Отв. ред.: Р. М. Мунчаев, С. Н. Кореневский. М.: Таус. Вып. 1. С. 204-225.

- Багалей Д. И., 1914. Русская история: пособие к лекциям для высш. шк. и руководство для учителей и самоообразования. М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина. Т. 1: Княжеская Русь (до Иоанна III). 217 с.

- Белов Г. Д., 1941. Раскопки в северной части Херсонеса в 1931-1933 гг.//Археологические памятники Боспора и Херсонеса/Ред. С. А. Жебелев, В. Ф. Гайдукевич. М.; Л.: АН СССР С. 202-267. (МИА; № 4.)

- Белов Г. Д., 1953. Западная оборонительная стена и некрополь возле нее//Материалы по археологии Юго-Западного Крыма. М.: АН СССР. С. 237-254. (МИА; № 34.)

- Биджиев Х. Х., 1983. Хумаринское городище. Черкесск: Ставропольское кн. изд-во. 167 с.

- Вейнберг Л. Б., 1885. Воронежский край. Исторический очерк. Воронеж: Типо-литография Губернского правления. Вып. 1. 121 с.

- Вейнберг Л. Б., 1891. Следы хазарской народности в пределах Воронежской губернии//Очерк замечательнейших древностей Воронежской губернии. Воронеж. 1891. С. 59-72.

- Веселовский Г. М., 1866. Воронеж в историческом и современно-статистическом отношениях. Воронеж. 454 с.

- Винников А. З., Плетнёва С. А., 1998. На северных рубежах Хазарского каганата. Маяцкое поселение. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. 216 с.

- Витрувий, 2006. Десять книг об архитектуре/Пер. Ф. А. Петровского. М.: Архитектура. 327 с.

- Герцен А. Г., 1984. Система оборонительных сооружений Мангупа: Дис.... канд. ист. наук. Симферополь. 235 с.

- Ёлшин Д. Д., 2008. Комплекс монументальных сооружений конца X в. на Старокиевской горе: археологический, историко-архитектурный и градостроительный аспекты: Дисс. канд. ист. наук. СПб. 346 с.

- Захарова Е. Ю., 2010. Археологическая деятельность С. Е. Зверева//Вестник ВГУ. Серия: История, политология, социология. № 1. С. 13-22.

- Кузнецов В. А., 1993. Нижний Архыз в X-XII вв. К истории средневековых городов Северного Кавказа. Ставрополь: Кавказская библиотека. 464 с.

- Ле Боэк Я., 2001. Римская армия эпохи ранней империи. М. URL: http://www.roman-glory.com/le-bohec-strategiya.

- Липатов А. А., 2006. Византийские традиции в строительном производстве Древней Руси: строительные растворы, стены, фундаменты: Дис.... канд. ист. наук. СПб. 304 с.

- Ляпушкин И. И., 1940. Раскопки Правобережного Цимлянского городища//КСИИМК. Вып. 4. С. 58-62.

- Ноздрин Р., 1905. Слобода Алексеевка Бирюченского уезда (черты из истории слободы и ее современного быта)//Памятная книжка Воронежской губернии. На 1905 г. Отдел III. Воронеж: Воронежский губернский статистический комитет. С. 33-48.

- Олейников Т. М., 1927. Отчет за 1927 г. о раскопках около Дмитровского городища Воронежской губ.//РО НА ИИМК. Д. № 208. Ф. 2.

- Оустерхаут Р., 2005. Византийские строители. Киев; М.: Корвин Пресс. 331 с.

- Плетнёва С. А., 1963. Отчет Северо-Донецкого отряда Нижне-Донской экспедиции о работах летом 1962 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 2471.

- Плетнёва С. А., 1994. Правобережное Цимлянское городище. Раскопки 1958-1959 гг.//Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь. Вып. IV. С. 271-396.

- Пономарёв Л. Ю., 2013. Двухкамерные жилища (дома-пятистенки) салтово-маяцких поселений Керченского полуострова//Нартекс. Byzantina Ukrainensis. Харьков. Т. 2. С. 440-461.

- Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей/Подгот. Я. Н. Любарский. СПб.; М.: Наука. 354 с.

- Рабовянов Д., 2011. Извьнстоличните каменни крепости на Пьрвато Бьлгарско царство (IX -началото на XI в.). София: Национален археологически институт и музей при БАН. 308 с.

- Раппопорт П. А., 1959. Крепостные сооружения Саркела//Никольская Т. Н. Культура племен бассейна Верхней Оки в I тыс. н. э. М.; Л.: АН СССР. С. 9-39. (МИА; № 72.)

- Сведения 1873 г. о городищах и курганах//ЗРАО. Новая серия. Труды отделения русской и славянской археологии. Книга первая. Т. VIII. Вып. 1-2. СПб. С. 237-312.

- Токаренко С. Ф., 2009. Технология изготовления кирпичей Семикаракорской крепости. Опыт реконструкции//Степи Европы в эпоху Средневековья. Донецк: Донецкий нац. ун-т. Т. 7. С. 535-542. (Труды по археологии.)

- Турбин И. И., 1926. Заявление о городищах в Воронежской губернии//РО НА ИИМК. Д. № 163. Ф. 2.

- Фирсов Л. В., 1990. Исары. Очерки истории средневековых крепостей Южного берега Крыма. Новосибирск: Наука. 470 с.

- Флавий Вегеций Ренат, 1940. Краткое изложение военного дела//ВДИ. № 1. С. 231-293.

- Флёров В. С., 1994. Правобережное Цимлянское городище в свете раскопок в 1987-1988, 1990 гг.//Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь. Вып. IV. С. 441-516.

- Флёров В. С., Флёрова В. Е., 2008. Правобережная Цимлянская и Маяцкая крепости: сравнение планов и технологий//Восточнославянский мир Днепро-Донского междуречья и кочевники южнорусских степей в эпоху раннего Средневековья: Мат-лы науч. конф./Отв. ред. А. З. Винников. Воронеж: Истоки. С. 59-61.

- Bajenaru C., 2010. Minor fortification in the Balkan-Danubian area from Diocletian to Justinian. Cluj-Napoca. 358 p.

- GavrilovičP., Kelley S., Sendova V., 2003. A Study of Seismic Protection, Techniques for the Byzantine Churches in Macedonia//APT Bulletin. Vol. 34. No. 2/3. P. 1-9.

- Kovalev R., 2005. Creating Khazar Identity through Coins: The Special Issue Dirhams of 837/8//East Central and Eastern Europe in the Early Middle Ages. Ann Arbor: University of Michigan Press. P. 220-252.

- Pringle D., 1981. The Defense of Byzantine Africa from Justinian to the Arab Conquest (An account of the military history and archaeology of the African provinces in the sixth and seventh centuries). Oxford: bAr. 695 p. (BAR International Series; 99.)