Альго-функциональный индекс РНЦ «ВТО» и его клиническое значение

Автор: Макушин В.Д., Чегуров О.К., Бирюкова М.Ю.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2009 года.

Бесплатный доступ

Проведена оценка эффективности реабилитации по альго-функциональному индексу (АФИ) у 40 больных гонартрозом всех стадий в возрасте от 53 до 73 лет, которые лечились с помощью методики субхондральной декомпрессионно-дренирующей туннализации суставных отделов. Результаты лечения изучены у всех больных в сроки до двух лет после операции. Хорошие исходы реабилитации получены у 34 пациентов, удовлетворительные - у 6 больных. Анализ полученных данных подтвердил высокую достоверность оценки результатов лечения гонартроза по АФИ РНЦ «ВТО».

Остеоартроз, оценка тяжести патологии и результатов лечения

Короткий адрес: https://sciup.org/142121175

IDR: 142121175 | УДК: 616.728.3-002-009.7

Текст научной статьи Альго-функциональный индекс РНЦ «ВТО» и его клиническое значение

В зарубежной и отечественной литературе в последние годы предложены различные оценки эффективности лечения суставной ортопедической патологии [1].1

Одной из известных систем оценки является альго-функциональный индекс (АФИ) университетов Western Ontario и MC Master (WOMAC), версии 2005 года, где изменения в суставе оцениваются с помощью визуально-аналоговой 100миллиметровой шкалы [2]. Однако вычисления индекса по «WOMAC» предусматривает излишнюю детализацию множества признаков и сложность окончательных суммарных расчетов тяжести гонартроза. Аналогичные недостатки выявляются также и при расчете индекса Лекена [3]. Кроме этого, индекс оценки Лекена не предусматривает измерения нарушений жизнедеятельности и социальных ограничений у пациентов.

В 1998 году Е.М. Roos et al. [4] предложили специальную шкалу для изучения исходов лечения остеоартроза коленного сустава. Данная шкала наиболее полно отвечает требованиям клиники. Однако многообразие признаков и их детализация,

В.Д. Макушин - главный научный сотрудник лаборатории патологии суставов, д.м.н., профессор;

О.К. Чегуров - ведущий научный сотрудник лаборатории новых технологий в ортопедии, к.м.н.;

М.Ю. Бирюкова - младший научный сотрудник лаборатории патологии суставов.

а также интервалы оценок имеют значительную долю субъективизма. Затрачивается значительное время на расчеты индексов, что ограничивает их применение в практических условиях. Субъективная оценка пациентом эффективности лечения заболевания зачастую остается за пределами интересов клиницистов. Вместе с тем, данное тестирование имеет большое медицинское и социальное значение [5, 6, 7, 8, 9].

Информационный анализ литературы показал отсутствие научных статей в отечественной ортопедии, посвященных сравнительной оценке состояния пациентов при лечении гонартроза методом субхондральной туннелизации суставных отделов костей с помощью АФИ. Данный факт явился определяющим для разработки адаптированного АФИ для оценки результатов лечения больных остеоартрозом.

Для выявления остеоартрозных изменений в суставе по оценке пациентом боли, дискомфорта (скованности) и выполнения повседневной деятельности был разработан АФИ РНЦ «ВТО».

Это показатель состояния больного, оцениваемый в баллах по специальному опроснику с включением критериев уровней боли, дискомфорта и выполнения повседневной деятельности, рассчитываемый по 19 критериям. В предложенном опроснике в 3 раза сокращены тесты по указанным группам оценки в сравнении с существующими опросниками (WOMAC, Лекена и т.д.). Несмотря на это он понятен пациентам для заполнения и обеспечивает достаточно высокую валидность оценки результатов лечения больных.

Целью работы явилось изучение клинической оценки эффективности метода субхондральной туннелизации суставных отделов костей при лечении гонартроза с помощью АФИ РНЦ «ВТО».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Шкала оценки в опроснике основана на балльной системе и имеет уровни от легкого проявления или отсутствия признака до тяжелых его проявлений. Отсутствие нарушений оценивается в 3 балла, умеренные изменения – в 2 и тяжелые – в один балл. Структура опросника по альго-функцио-нальному индексу представлена в таблице 1.

Расчет АФИ ФГУ РНЦ «ВТО» по остеоартрозу проводится по следующему принципу:

ИБ (индекс боли):

7-9 баллов – хороший результат;

4-6 баллов – удовлетворительный;

до 3 баллов – неудовлетворительный.

СИБ – средний индекс боли.

ИД (индекс дискомфорта):

7-9 баллов – хороший результат;

4-6 баллов – удовлетворительный;

до 3 баллов – неудовлетворительный.

СИД – средний индекс дискомфорта.

ИФ (индекс функции):

27-39 баллов – хороший результат;

14-26 баллов – удовлетворительный;

до 13 баллов – неудовлетворительный.

СИФ – средний индекс функции.

АФИ:

39-57 баллов - высокий результат;

20-38 баллов - удовлетворительный;

19 баллов - неудовлетворительный.

САФИ – средний альго-функциональный индекс, рассчитывается по формуле:

САФИ = (ИБ+ИД+ИФ) :19 (1).

Таблица 1

А. Боль. Оценивается уровень боли в коленном суставе, которые испытывает пациент в настоящее время.

|

Правый сустав (баллы) |

Левый сустав (баллы) |

|||||

|

Отсутствие боли |

Легкая, непостоянная |

Сильная, мучительная |

Отсутствие боли |

Легкая, непостоянная |

Сильная, мучительная |

|

|

Боль дневная в покое |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

|

Боль ночная в постели |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

|

Боль при ходьбе |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

ИБ – индекс боли (баллы).

Б. Дискомфорт (скованность). Оценивается уровень дискомфортности (не боли!) в коленном суставе, которые испытывает пациент в настоящее время.

|

Правый сустав (баллы) |

Левый сустав (баллы) |

|||||

|

Отсутствие скованности |

Умеренная скованность |

Сильная скованность |

Отсутствие скованности |

Умеренная скованность |

Сильная скованность |

|

|

Скованность сразу после ночного сна |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

|

Скованность после сидения |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

|

Скованность после лежания или отдыха в течение дня |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

ИД – индекс дискомфорта (баллы).

В. Функция. Оценивается повседневная деятельность пациента и самообслуживание в настоящее время.

|

Правый сустав (баллы) |

Левый сустав (баллы) |

|||||

|

Отсутствие затруднений |

Умеренные затруднения |

Сильные затруднения |

Отсутствие затруднений |

Умеренные затруднения |

Сильные затруднения |

|

|

Спуск по лестнице |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

|

Подъем по лестнице |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

|

Вставание после сидения |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

|

Вставание с постели |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

|

Надевание/ снимание носков/ чулок |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

|

Вхождение/ выход из ванны |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

|

Усаживание/ вставание с унитаза |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

|

Ходьба/ прогулка |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

|

Поход за покупками |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

|

Наклон к земле |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

|

Посадка / выход из транспорта |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

|

Уборка квартиры и прочее |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

|

Огородно-садовые работы |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

ИФ – индекс функции (баллы).

Альго-функциональный индекс ФГУ РНЦ «ВТО» по остеоартрозу

Высоким потенциалом реабилитации считается, когда САФИ находится в диапазоне от 2,2 до 3 баллов, удовлетворительным – от 1,2 до 2,1 балла, неудовлетворительным – САФИ менее 1,2 балла.

В опросник включаются и дополнительные вопросы, на которые пациент дает ответы:

-

1) прием противоболевых и гипотензивных препаратов;

-

2) оценка самочувствия;

-

3) о санаторно-курортном лечении;

-

4) о качестве жизни с социальной точки зрения;

-

5) о необходимости повторного лечения в Центре.

Альго-функциональный индекс изучен у 40 больных с гетерогенным гонартрозом, которые лечились комплексно, где основной частью лечения была тотальная туннелизация суставных отделов коленного сустава. При выполнении туннелизации использовались приемы и инструменты, патентообладателем которых является наш Центр (патент РФ №2193363 Способ лечения деформирующего артроза коленного сустава; патент РФ №50101 Костный перфоратор; патент РФ №53138 Направитель для спиц).

Возраст пациентов составлял от 53 до 73 лет (62±1 год). В выборке мужчин было 27,5 % и женщин - 72,5 %. Пациенты имели разнообразную сопутствующую патологию: артериальную гипертензию в 100 % случаев, ишемическую болезнь сердца – в 15 %. Возникновение заболеваний (37,5 % случаев) пищеварительной системы больные связывали с систематическим приемом диклофенака.

Тестирование пациентов с гонартрозом после туннелизации субхондральных зон проводили в сроки наблюдений до двух лет. Пациенты по тяжести имели артериальную гипертензию: I ст. – 5 чел., II ст. – 29 и III – 6 пациентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Послеоперационный период у больных, которым производилась декомпрессионно- дренирующая туннелизация суставных концов и надколенника, протекал гладко. В течение заболевания не отмечалось существенных изменений со стороны общего самочувствия, и наблюдался выраженный анальгетический эффект.

-

У всех больных гонартрозом, имеющих артериальную гипертензию, до операции среднее систолическое давление (СД) составляло

-

163,5±2,8 мм рт. ст., среднее диастолическое давление (ДД) - 94,1±1,6 мм рт. ст. В течение последующих 5 суток после операции отмечали снижение АД на фоне поддерживающей терапии. Его наименьшее значение определялось на 5-е сутки ближайшего послеоперационного периода и составило (СД) 129,7±2,6 мм рт. ст. (79 % от исходного уровня), (ДД) 80,0±1,7 мм рт. ст. (85 % от исходного уровня). Наибольшая величина сниже-

- Сопутствующие заболевания лечили индивидуально согласно рекомендациям терапевта (по жалобам или курсовым назначением фармпрепаратов).

Пациенты являлись жителями г. Кургана и области. Давность патологического процесса в суставе составляла в среднем 6±0,5 лет. Компенсированную (А) форму патологического процесса в суставе имели 6 пациентов. Субком-пенсированная (В) стадия отмечена у 27 больных и декомпенсированная (С) – у 7 пациентов. Таким образом, субкомпенсированые и деком-пенсированые стадии болезни составляли 85 %.

У 18 пациентов одновременно с выполнением декомпрессионно-дренирующей туннелиза-ции суставных отделов была произведена экстирпация кисты Бейкера.

Артериальное давление измеряли по методу Короткова. Его динамику отмечали после де-компрессионно-дренирующих операций ежедневно в течение послеоперационного периода до выписки больного из клиники.

В послеоперационном периоде больным не назначали диклофенак и ортофен, т.к. по данным литературы, эти препараты приводят к достоверному повышению уровня артериального давления (АД) на фоне лечения эналаприлом. В необходимых случаях в качестве обезболивающего средства назначался трамадол в первые-вторые сутки после операции, т.к. согласно литературным данным, он не влияет на уровень АД и рекомендован к применению у больных пожилого и старческого возраста с остеоартрозом и артериальной гипертензией (АГ).

Статическую обработку данных проводили по общепринятым для медико-биологических исследований методам статистики. Достоверности различий оценивали с помощью «Attestat» (И.П. Гайдышев, 2003).

ОБСУЖДЕНИЯ ния артериального давления (на 16 % от исходного уровня), в сравнении с дооперационным, отмечена непосредственно после операции.

Проведенные исследования свидетельствовали о малоинвазивности методик декомпресси-онно-дренирующих операций, что благоприятно сказывалось на общем самочувствии пациентов. Гипертоническая болезнь в послеоперационном периоде протекала мягко, без симптомов повышения давления. Средний срок стационарного лечения составил 36±1,8 дней.

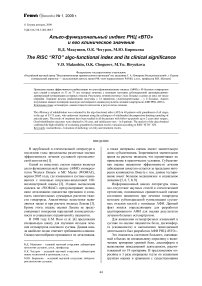

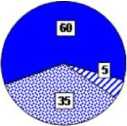

Пациенты выделяли следующие превалирующие субъективные признаки. На диаграммах (рис. 1) представлены индексы боли, которые пациенты расценивали в покое, ночью и при ходьбе в сравнительном плане до лечения и после лечения.

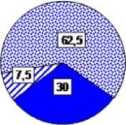

Под влиянием лечения произошло значительное уменьшение интенсивности болевого синдрома вплоть до его исчезновения. Так, сильная боль в покое днем, уменьшилась в 10 раз после туннелизации суставных отделов. И если до туннелизации суставных отделов только в 7,5 % случаев пациенты не отмечали в покое боли, то после лечения боль в покое отсутствовала уже у 45% пациентов, т.е. почти в половине случаев. Мучительная ночная боль исчезла полностью в 62,5 % случаев и осталась в 37,5 % в виде непостоянных, легких болей. Ликвидированы в 95 % случаев мучительные сильные боли при ходьбе и, как свидетельствуют пациенты, они представлены непостоянными, легкими болями в конце дня после длительной ходьбы.

Если средний индекс боли (СИБ) до лечения составлял 1,40±0,03, то после лечения он представлен значением 2,32±0,03 при Р<0,001. Это свидетельствует о позитивном альго-функциональном эффекте лечения.

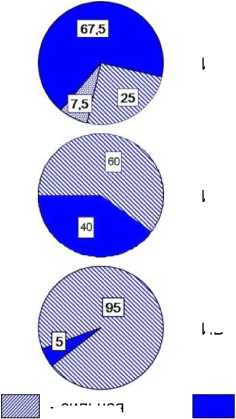

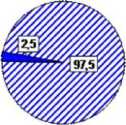

Характеризуя тяжесть утреннего дискомфорта после сна (рис. 2), который выражался в скованности движений в коленном суставе, обращает внимание факт улучшения реологических свойств тканей сустава после проведенного лечения го-нартроза (см. диаграммы). В 35 % наблюдений пациенты отмечали исчезновение утренней скованности движений в суставе. Из 97 % жалующихся пациентов на сильную позиционную скованность (после длительного сидения или стояния) в 95,5 % случаев наблюдалось исчезновение скованности в суставе и если она появлялась, то характеризовалась легким, непостоянным ее чувством.

После лечения 50 % пациентов отметили исчезновение сильной скованности после дневного отдыха. Наблюдалось уменьшение на 10 % дискомфорта в группе больных, имеющих невыраженный его характер.

После лечения

Боль в покое, дневная

Ночная боль

Боль при функции

СИБ - 1,40 0,3

До лечения

ИБ -

ИБ -

ИБ -

- сильная

1,80 0,07

1,40 0,08

1,03 0,01

- легкая

ИБ - 2,43 0,08

ИБ - 2,63 0,07

ИБ - 1,95 0,02

- отсутствие боли

СИБ - 2,32 0,03

Рис. 1. Сравнительное распределение выраженности болевого синдрома у больных гонартрозом до и после лечения (n=40, частота признака относительно 100, р<0,001)

До лечения

После лечения

Скованность после сна

ИД - 1,13 0,03

ИД - 2,30 0,08

Позиционная скованность

ИД - 1,03 0,01

ИД - 2,00 0,01

Скованность после отдыха

ИД - 1,63 0,01

- сильная

ИД - 2,70 0,07

СИД - 1,26 0,03

- легкая

- отсутствие боли

СИД - 2,33 0,03

Рис. 2. Сравнительное распределение по тяжести дискомфорта у больных гонартрозом до и после лечения (n=40, частота признака относительно 100, p<0,001)

Имея полученные факты, можно констатировать, что позитивные структурные и функциональные изменения свидетельствовали об улучшении реологических свойств мягких тканей коленного сустава.

Средний индекс дискомфорта (СИД) в группе изучения данного показателя был выражен в следующих цифрах. До лечения СИД составлял 1,26±0,03, а после лечения СИД был 2,33±0,03. Таким образом, почти в 2 раза после туннелиза-ции суставных отделов коленного сустава уменьшилась степень выраженности суставного дискомфорта.

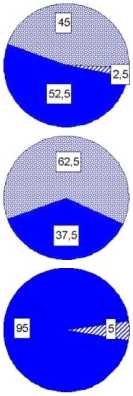

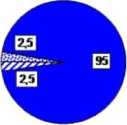

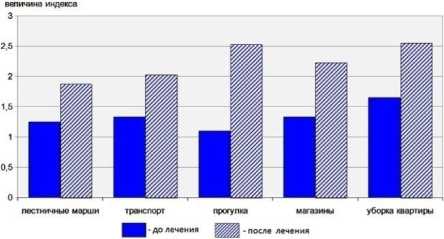

Характеризуя уровень физической деятельности (рис. 3) в повседневной жизни и самообслуживании, пациенты отметили следующие затруднения при выполнении бытовых движений из-за возникающих болей в суставе и ограничения функции.

Для удобства анализа тестов пациенты были сгруппированы по сходным видам функциональной недостаточности.

В результате анализа субъективных оценок пациентов получены следующие данные.

|

СИФ |

До лечения |

1,25 0,06 |

1,33 0,07 |

1,10 0,03 |

1,33 0,07 |

1,65 0,07 |

|

После лечения |

1,88 0,03 |

2,03 0,02 |

2,53 0,08 |

2,23 0,06 |

2,55 0,08 |

Рис. 3. Сравнительное распределение выраженности функциональных затруднений в повседневной жизни у больных гонартрозом до и после лечения (n=40, р < 0,001)

Согласно данным, приведенным на рисунке 3, все пациенты отмечали улучшение физической деятельности в сфере повышенных нагрузок коленного сустава по толерантности. Увеличились функциональные возможности преодоления лестничных маршей и пользования транспортом. Значительно облегчена ходьба по магазинам и совершаемые прогулки на свежем воздухе. Отмечали повышение возможностей при выполнении работ, связанных с уборкой квартиры.

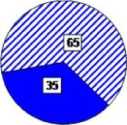

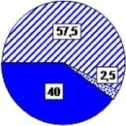

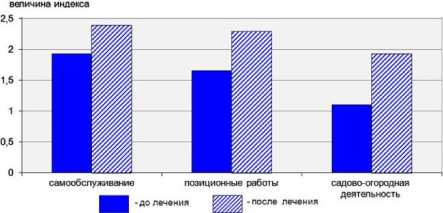

Данные, приведенные на рисунке 4, свидетельствуют о значительном облегчении самообслуживания, особенно при надевании и снимании чулок, ботинок, пользовании туалетом, ванной. Улучшилось выполнение позиционной домашней работы. Особенно радовал пациентов факт возможной помощи себе и родственникам в садово-огородной деятельности, что имеет немаловажное социальное значение в обществе, микросоциуме пациента.

В подтверждение сказанного приводим углубленную балльную оценку по садовоогородной деятельности. Так, до лечения сильные затруднения, вплоть до отказа от работы в саду или огороде имели 36 больных из 40 лечившихся. После лечения возникли сильные затруднения по садово-огородной деятельности только у 4 человек, а 36 пациентов ответили, что могли выполнять садово-огородные работы в облегченных условиях, исключая такие виды работ, как прополка грядок, ношение удобрений. В половине наблюдений пациенты отмечали, что могли участвовать в посадке картофеля.

Средний альго-функциональный индекс – САФИ = (ИБ+ИД+ИФ):19 по реабилитационному потенциалу был признан хорошим у 34 пациентов и удовлетворительным - у 6 больных. Неудовлетворительного реабилитационного результата не отмечено.

|

СИФ |

До лечения |

1,93 0,07 |

1,65 0,07 |

1,10 0,03 |

|

После лечения |

2,40 0,08 |

2,30 0,07 |

1,93 0,03 |

Рис. 4. Сравнительное распределение выраженности функциональных затруднений в самообслуживании, позиционных работах и садово-огородной деятельности у больных гонартрозом до и после лечения (n=40, p<0,001)

Полностью удовлетворены лечением 30 пациентов, удовлетворены частично – 9 человек. Неудовлетворительным считал лечение один пациент. В течение реабилитационного срока наблюдения обострений сопутствующей патологии не наблюдали.

ВЫВОДЫ

-

1. Сравнительная альго-функциональная субъективная оценка пациентом проведенного реабилитационного лечения по поводу гонар-троза по методике туннелизации суставных отделов коленного сустава является социальным подтверждением, дополняющим объективные

-

2. Альго-функциональный индекс по критериям тяжести ориентирует лечащего врача-хирурга на «слабые» звенья в хирургической работе по восстановлению функции и структу-

- ры тканей сустава при гонартрозе.

-

3. Лечение по патентам РФ № 2193363; № 50101; № 53138 является, по мнению пациентов, эффективным. Метод необходимо шире внедрять в практическое здравоохранение.

-

4. Целесообразно дальнейшее изучение реабилитационного потенциала декомпрессионно-дренирующих операций при лечения гонартроза

-

5. Знание мнения пациентов о состоянии в короткие или длительные промежутки времени после лечения поможет врачу уточнить принципы этиопатогенетического лечения болезни.

показатели эффективности реабилитации, проводимые врачом.

со сравнительной оценкой как врачебной, так и пациентов. Это позволит избежать возможных ошибочных интерпретаций высокотехнологичных методов лечения больных по их эффективности.