Альгофлора березовых фитоценозов Новосибирской области

Автор: Белич Н.Ю., Пивоварова Ж.Ф.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье в сравнительном плане исследованы почвенные водоросли фоновых и рекреационно нарушенных почв березовых фитоценозов Новосибирской области. Выявлены изменения, касающиеся таксономической организации почвенных водорослей в результате рекреационного воздействия.

Почвенные водоросли, березовые фитоценозы, рекреация

Короткий адрес: https://sciup.org/14082214

IDR: 14082214 | УДК: 58+574+908(470)

Текст научной статьи Альгофлора березовых фитоценозов Новосибирской области

|

Семейство |

Место |

Число видов |

% |

Род |

Место |

Число видов |

% |

|

Pleurochloridaceae |

1 |

32 |

12,4 |

Chlamydomonas |

1 |

19 |

7,4 |

|

Oscillatoriaceae |

2 |

24 |

9,3 |

Characiopsis |

2 |

12 |

4,7 |

|

Neochloridaceae |

3 |

20 |

7,8 |

Chlorococcum |

3–5 |

10 |

3,9 |

|

Chlorellaceae |

4–5 |

19 |

7,4 |

Oscillatoria |

3–5 |

10 |

3,9 |

|

Chlamydomonadaceae |

4–5 |

19 |

7,4 |

Phormidium |

3–5 |

10 |

3,9 |

|

Ulotrichaceae |

6 |

18 |

7 |

Monodus |

6–7 |

9 |

3,5 |

|

Chlorococcaceae |

7 |

14 |

5,4 |

Stichococcus |

6–7 |

9 |

3,5 |

|

Characiopsidaceae |

8 |

12 |

4,7 |

Navicula |

8–9 |

8 |

3,1 |

|

Anabaenaceae |

9 |

11 |

4,3 |

Nostoc |

8–9 |

8 |

3,1 |

|

Всего |

9 |

169 |

65,7 |

Tetracystis |

10 |

7 |

2,7 |

|

Всего |

10 |

102 |

39,7 |

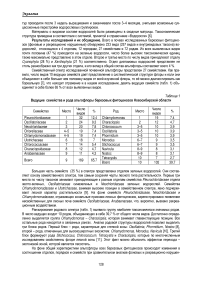

Большая часть семейств (35 %) в спектре представлена отделом зеленых водорослей. Они составляют основу семейственного спектра, тем самым сохраняя черты лесного типа растительности. Первые три места по числу таксонов занимают принадлежащие к разным отделам семейства Pleurochloridaceae отдела желто-зеленых, Oscillatoriaceae синезеленых и Neochloridaceae зеленых водорослей. Семейства Chlamydomonadaceae и Ulotrichaceae , занимая высокие позиции в семейственном спектре, явно подчеркивают лесной характер растительности [9]. На фоне семейств Pleurochloridaceae , Neochloridaceae и Chlamydomonadaceae , отражающих зональные признаки лесных фитоценозов, зарегистрировано появление несвойственных для лесных почв семейств Oscillatoriaceae , Anabaenaceae , что, вероятно, вызвано рекреационным воздействием.

Ранжирование родового спектра (табл. 1) выявило группу наиболее таксономически значимых родов. В число ведущих входят 10 родов, объединяющих в себе 39,7 % от общего числа видов. Достаточно определенно выделяется группа Chlamydomonas – Characiopsis , которая занимает главенствующие позиции. Все остальные рода находятся в связанных рангах. Анализ родовой структуры водорослей позволил выделить три блока родов. Первый блок – рода, характерные для степной зоны: Oscillatoria, Phormidium, Nostoc [8], второй – рода, отмеченные для высокоширотных экосистем: Chlamydomonas , Monodus, Navicula [10]. Третий блок формируют рода Stichococcus , Chlorococcum , Tetracystis и Characiopsis , которые по многочисленным исследованиям свойственны флоре лесной зоны [11]. Этот факт можно объяснить эффектом перехода – экотоновой зоной, которой является лесостепь.

На фоне общей характеристики альгофлоры всех березовых фитоценозов происходят изменения в соотношении отделов, порядков и семейств при сравнительном анализе фоновых и рекреационно нарушен- ных (на третьей стадии) березовых фитоценозов. В первую очередь следует отметить уменьшение видового разнообразия в 1,2 раза в результате рекреационной нагрузки. Таксономическое разнообразие, выраженное в соотношении таксонов разного ранга, является ещё одной из характеристик, отражающих изменения в исследованных фитоценозах. В результате рекреационной нагрузки упрощается таксономическая структура альгофлоры. Тот факт, что под воздействием рекреации происходит обеднение альгофлоры, был отмечен не раз в работах по рекреационному воздействию на альгофлору многими учеными-альгологами [12, 13, 14]. Число видов зеленых водорослей уменьшается в 1,6 раза, а видов отдела желто-зеленых больше, чем в два раза. Однако увеличение видового разнообразия отдела синезеленых водорослей происходит в два с половиной раза (табл. 2). Все эти характерные изменения в соотношении отделов связаны с нарушенностью березовых фитоценозов. Этот факт соответствует известному принципу Тинемана, сформулированному им еще в 1939 г. Суть его в том, что чем больше отклонения условий существования от оптимума в пределах биотопа, тем беднее видами становится заселяющий его биоценоз.

Таксономическая структура альгофлор березовых фитоценозов

Таблица 2

|

Отдел |

Число |

|||

|

порядков |

семейств |

родов |

видов |

|

|

Cyanophyta |

3/3* |

8/8 |

15/18 |

29/72 |

|

Chlorophyta |

4/4 |

10/7 |

34/27 |

114/71 |

|

Xanthophyta |

3/3 |

6/6 |

15/10 |

53/22 |

|

Bacillariophyta |

2/2 |

2/2 |

3/3 |

8/9 |

|

Всего |

12/12 |

26/23 |

67/58 |

204/174 |

*В числителе показатель для фонового фитоценоза, в знаменателе – для рекреационно нарушенного.

В фоновой ассоциации лидирующее место занимает отдел зеленых водорослей (114 видов), второе место принадлежит отделу желто-зеленых (53 вида), почти в два раза меньше видов в отделе синезеленых по сравнению с желто-зелеными. Такое распределение видов по отделам соответствует альгофлоре березовых фитоценозов [9, 11]. В результате рекреационного воздействия распределение видов по отделам резко отличается. Наибольшее число видов выявлено для отделов Cyanophyta и Chlorophyta. Однако внутренняя структура отдела Chlorophyta более разнородна, но в то же время это разнообразие создается за счет большого числа однородовых семейств и одновидовых родов. Уменьшение видов желто-зеленых по сравнению с синезелеными происходит в три с лишним раза. Явное превалирование по числу видов синезелёных и небольшой процент жёлто-зелёных водорослей свидетельствует о проявлении экстремальности среды. Таким образом, рекреация нивелирует зональные особенности альгофлор.

Ранжированный список ведущих семейств исследованных ассоциаций отражает основные изменения, происходящие в результате антропогенного воздействия на почвенные водоросли. Так, лидирующими в анализируемых ассоциациях являются совершенно разные семейства. В фоновых ассоциацииях это сем. Pleurochloridaceae , а в рекреационно нарушенных – сем. Oscillatoriaceae (табл. 3). Нитрогеназный аппарат клеток синезеленых водорослей, в том числе и осцилляториевых, как отмечает Е.М. Панкратова (1981), адаптирован к состоянию водного дефицита [15]. Эта особенность видов водорослей сем. Oscillatoriaceae позволяет им занимать первое место в спектре ведущих семейств рекреационно нарушенных ассоциаций. Лесные черты флор как в фоновой, так и в рекреационно нарушенной ассоциации, отражают богато представленные сем. Ulotrichaceae и Neochloridaceae . Несмотря на антропогенный прессинг, почва рекреационно нарушенной ассоциации «сохранила» вышеуказанные семейства в спектре ведущих, хотя общее число видов этих семейств незначительно уменьшилось. Не подвергся сильным перестройкам в сравниваемых спектрах видовой состав ещё двух семейств – одноклеточных водорослей убиквистов, составляющих основу сем. Chlorellaceae и видов сем. Chlorococcaceae . В связи с рекреационным воздействием произошли серьезные подвижки в числе видов сем. Chlamydomonadaceae и оно с верхних позиций (табл. 3) в фоновом фитоценозе спустилось на девятую позицию в рекреационно нарушенном. По-видимому это связано с тем, что виды этого семейства предпочитают обитать в почвах с кислой средой нежели в щелочной, и уменьшение их числа связано с подщелачиванием почвы в рекреационно нарушенной ассоциации [13].

Таблица 3

|

Семейство |

Фон |

Рекреация |

Род |

Фон |

Рекреация |

|

Pleurochloridaceae |

31(15,2) |

13(7,5) |

Chlamydomonas |

19 (9,3) |

9 (5,2) |

|

Chlamydomonadaceae |

19 (9,3) |

9 (5,2) |

Characiopsis |

12 (5,9) |

- |

|

Chlorellaceae |

19 (9,3) |

13 (7,5) |

Chlorococcum |

10 (4,9) |

6 (3,4) |

|

Ulotrichaceae |

18 (8,8) |

12 (6,9) |

Stichococcus |

9 (4,4) |

7 (4) |

|

Neochloridaceae |

17 (8,3) |

13 (7,5) |

Monodus |

8 (3,9) |

5 (2,9) |

|

Chlorococcaceae |

14 (6,9) |

10 (5,7) |

Tetracystis |

7 (3,4) |

|

|

Characiopsidaceae |

12 (5,9) |

Pleurochloris |

6 (2,9) |

- |

|

|

Tetracistidaceae* |

10 (4,9) |

- |

Coccomyxa |

6 (2,9) |

5 (2,9) |

|

Oscillatoriaceae |

24 (13,8) |

Ellipsoidion |

6 (2,9) |

- |

|

|

Anabaenaceae |

11 (6,3) |

Chlorella |

6 (2,9) |

5 (2,9) |

|

|

Microcystidaceae |

10 (5,7) |

Navicula |

6 (2,9) |

7 (4) |

|

|

Phormidium |

- |

10 (5,7) |

|||

|

Oscillatoria |

- |

10 (5,7) |

|||

|

Nostoc |

- |

8 (4,6) |

|||

|

Microcystis |

- |

6 (3,4) |

|||

|

Всего |

140 (68,6) |

115 (66,1) |

Всего: |

95 (46,3) |

78 (44,7) |

* Виды этого семейства не встречаются.

Семейственный и родовой спектр альгофлор березовых фитоценозов

Семейство Characiopsidaceae не смогло войти в число ведущих в антропогенно нарушенной ассоциации, а виды сем. Tetracistidaceae вообще не были обнаружены. Однако виды этого семейства являются типичными представителями березовых фитоценозов [9]. Необходимо указать на появление в рассматриваемом спектре рекреационно нарушенных ассоциаций на такие семейства, как Anabaenaceae и Microcysti-daceae . Наличие у представителей Cyanophyta сигнальных систем (QS-систем), в которых синтез биохимических факторов приводит к изменению физиологического статуса популяции, позволяет синезеленым водорослям в более короткие сроки адаптироваться к изменяющимся условиям среды [16]. Увеличение числа семейств синезелёных водорослей указывает на более экстремальные условия среды. Этот же факт подтверждает отсутствие в десяти ведущих семействах видов жёлто-зелёных водорослей.

Родовой спектр более подробно и детально раскрывает происходящие изменения в исследованных фитоценозах. Прежде всего, это проявляется в том, что в фоновой ассоциации ведущие рода более насыщены видами (табл. 3); также в этом спектре происходит перераспределение лидирующих позиций в зависимости от фитоценоза. Так, для фонового фитоценоза можно совершенно четко выделить шесть ведущих родов, которые отличаются по числу видов между собой, остальные рода находятся в связанных рангах. В тройку ведущих родов входят Chlamydomonas, Characiopsis и Chlorococcum. Лидирующими родами в рекреационно нарушенных ценозах становятся р. Phormidium и Oscillatoria, имеющие одинаковое число видов (по десять). В качестве защитных механизмов от высыхания у них служат наличие слизистых чехлов и капсул, утолщение клеточных стенок, образование дополнительных пигментов, накопление клетками продуктов запаса в виде зерен крахмала и масел [17]. Третье место в рекреационно нарушенной ассоциации принадлежит видам р. Chlamydomonas. Было обнаружено, что почти все виды р. Chlamydomonas в естественных ассоциациях находятся в подвижном состоянии, а в почве рекреационно нарушенной ассоциации практически все в пальмеллевидном состоянии, выделяя обильную слизь. Основу родового спектра как в фоновой, так и нарушенной ассоциации, составляют рода из отдела зеленых водорослей. Они меньше всего подверглись внутриродовым перестройкам в связи с антропогенной нагрузкой. В этом же отношении отличились виды р. Navicula отдела диатомовых водорослей. Они, обладая способностью перемещаться из сухих почвенных микрозон в более влажные, способны выживать в почвах с острым дефицитом влаги [18]. Основные изменения коснулись родов отдела желто-зеленых – это р. Characiopsis, занимающий вторую позицию в фоновой и не вошедший в спектр ведущих родов альгофлоры рекреационно нарушенной ассоциации. Такие рода, как Pleurochloris и Ellipsoidion, также изменили свой статус и не вошли в число ведущих в результате рекреационного воздействия. Род Monodus – это единственный род из отдела желто-зеленых, вошедший в родовой спектр нарушенного ценоза (хотя число видов заметно уменьшилось). Род Tetracystis так же как и аналогичное семейство полностью выпадает и не проявляется в почвах антропогенно нарушенной ассоциации. Необ- ходимо отметить, что в почве рекреационной ассоциации появляются рода Nostoc и Microcystis. Это почвенные водоросли, образующие мощную колониальную слизь или слизистые чехлы, которые накапливают и сохраняют влагу. Виды р. Nostoc (N . commune, N. punctiforme) обладают также достаточно широкими адаптационными возможностями, являясь к тому же мезоксерофитами.

По сравнению с фоновой ассоциацией произошло увеличение видов из числа синезеленых водорослей. Одновременно с этим сократилось число типичных лесных видов из отдела желто-зеленых. Этому способствовало комплексное изменение условий обитания по ряду экологических факторов: иссушение и подщелачивания почвы, уменьшение высоты подстилки и повышенная освещенность.

Заключение. Исследования по изучению почвенной альгофлоры по пяти районам Новосибирской области позволяют сделать следующие обобщения: в целом было определено 257 видов и внутривидовых таксонов водорослей. Все они относятся к 4 отделам, 12 порядкам, 27 семействам и 72 родам. Анализируя всю альгофлору и сравнивая между собой фоновые и рекреационно нарушенные ценозы, следуют отметить, что соотношение основных отделов почвенных водорослей соответствует зональным особенностям климата, а во внутренней таксономической организации альгофлоры наблюдается отклик на частные экологические особенности условий среды и антропогенное вмешательство.