Альгомониторинг разнотипных водоемов Волгоградской области

Автор: Иванцова Елена Анатольевна, Карабская Анна Сергеевна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 1 (34), 2016 года.

Бесплатный доступ

Важное место при проведении биомониторинга занимает изучение фитопланктона. Полученные данные отражают экологическое состояние водных бассейнов и могут быть использованы для проведения природоохранных мероприятий. В задачу наших исследований входило изучение структурно-функциональных характеристик фитопланктона, выявление основных особенностей его развития в экосистемах различных по происхождению водоемов Волгоградской области. Исследования проводили в районе поселка Волжанка Верхнепогроменского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области. Пробы отбирались ежемесячно в период 2010-2014 гг. с апреля по октябрь включительно в следующих точках: полносистемное прудовое хозяйство ООО «Флора» (пруд № 1, пруд № 5, пруд № 7), залив Бирючий Волгоградского водохранилища, искусственно созданная балка, не имеющая связи с водохранилищем. Отбор и анализ проб осуществляли по ГОСТ 17.1.4.02-90 [1]. Концентрацию хлорофиллов а, b и c вычисляли по Руководству (1983) согласно Г.Г. Винбергу [13]. Исследования показывают, что в среднем уровень биомассы фитопланктона в воде постепенно возрастает начиная с апреля, достигает пика в августе, затем постепенно снижается и к концу октября имеет минимальные значения [4]. Средние значения уровня биомассы фитопланктона в исследуемых точках весной варьировались в пределах от 0,7644 до 2,7882 мк/л, летом - от 3,5923 до 53,9616 мк/л, осенью - от 3,5870 до 10,2592 мк/л. Была отмечена положительная связь между уровнем биомассы и хлорофилла а : при увеличении значений хлорофилла а возрастал и уровень биомассы фитопланктона в исследуемой пробе. В составе фитопланктона изученных объектов было обнаружено 46 видов и разновидностей, относящихся к пяти отделам: диатомовых - 17, сине-зеленых - 10, зеленых - 14, эвгленовых - 3, криптофитовых - 2. Были определены доминирующие таксоны: диатомовые водоросли - Aulacosira granulata, Nitzschata angustata, зеленые - Chlorella vulgaris, Pandorina morum, сине-зеленые - Microcystis aeruginosa, Anabaena contorta.

Фитопланктон, альгоценоз, хлорофилл, биомасса, альгомониторинг

Короткий адрес: https://sciup.org/14971140

IDR: 14971140 | УДК: 574.583 | DOI: 10.15688/jvolsu3.2016.1.17

Текст научной статьи Альгомониторинг разнотипных водоемов Волгоградской области

DOI:

Особое место при проведении биомониторинга принадлежит исследованиям фитопланктона – первого звена трофической цепи, во многом определяющего функционирование водных экосистем. Фитопланктон является не только основным продуцентом органического вещества в водоемах, но и важным фактором формирования качества воды. Видовой состав, структура и обилие фитопланктона выступают важнейшими показателями, позволяющими оценить трофический уровень и санитарные характеристики водных объектов, определить их экологическое состояние в целом и выявить направление происходящих в них процессов.

Изучению состава и динамики планктонных водорослей посвящено значительное число работ, в том числе Л.Г. Корневой [7]. Процессы продукции фитопланктоном органического вещества, содержания хлорофилла и других фотосинтетических пигментов описаны в работах Л.Е. Сигаревой [14], Н.М. Минеевой [8; 9; 10] и других ученых.

Исследования особенностей альгоцено-зов актуальны, поскольку полученные при биомониторинге данные отражают экологическое состояние водных бассейнов и могут быть использованы для планирования и проведения природоохранных мероприятий [5].

Состав и экология отдельных представителей водорослевого фитопланктона в разных водоемах разнообразны [2, c. 92–98]. В каждом отдельном водоеме в зависимости от физических и химических особенностей режима и от сезона года преобладает одна или другая из перечисленных групп водорослей, а в периоды интенсивного развития господствует нередко всего один вид.

Первостепенное значение из физических факторов, влияющих на распределение фитопланктона и его распределение в пределах одного водоема, имеют световой режим, температура воды, а для глубоких водоемов – вертикальная устойчивость водных масс. Из химических факторов основное значение имеют соленость воды и содержание в ней питательных веществ, в первую очередь солей фосфора, азота, а для некоторых видов также железа и кремния [2, c. 92–98].

Для оценки обилия фитопланктона используется содержание хлорофилла, которое позволяет выражать биомассу водорослей в единицах важнейшего компонента растительной клетки [3; 15].

Все растительные фотосинтезирующие клетки содержат хлорофилл а , присутствие остальных фотосинтетических пигментов специфично для различных систематических групп. Примерно треть от общего количества хлорофилла у высших растений и зеленых водорослей составляет хлорофилл b ; в клетках диатомовых, золотистых, динофитовых, криптофитовых и бурых водорослей содержится хлорофилл с [9, с. 156].

Интенсивность фотосинтеза и первичная продукция зависят от многих факторов. При этом существует связь между количеством пигментов фитопланктона и планктона и величиной его продукции [6].

В задачу наших исследований входило изучение структурно-функциональных характеристик фитопланктона, выявление основных особенностей его развития в экосистемах раз- личных по происхождению водоемов Волгоградской области.

Исследования проводили в районе поселка Волжанка Верхнепогроменского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области. Пробы отбирались ежемесячно в период 2010–2013 гг. с апреля по октябрь включительно в следующих точках: полносистемное прудовое хозяйство ООО «Флора» (пруд № 1, пруд № 5, пруд № 7), залив Бирючий Волгоградского водохранилища, искусственно созданная балка, не имеющая связи с водохранилищем.

Отбор и анализ проб осуществляли по ГОСТ 17.1.4.02-90 «Вода. Методика спектрофотометрического определения хлорофилла a » [1]. Отобранный из поверхностного слоя воды фитопланктон сразу же отфильтровывали через бумажные фильтры и подвергали высушиванию. Масштабы и характер «цветения» определялся визуально, а также на основании результатов, полученных в ходе лабораторных исследований в экологической учебной лаборатории Волжского гуманитарного института (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения «Волгоградский государственный университет».

Хлорофилл извлекали ацетоном, оптическую плотность вытяжки определяли на фотоэлектрокалориметре КФК-3 по ГОСТ 17.1.4.02-90 (1999). Концентрацию (С, мкг/л) хлорофиллов а, b и c вычисляли согласно Руководству (1983) [13]. Содержание хлорофил- ла а определялось методом фотоколориметрии по ГОСТ 17.1.4.02-90. Уровень цветения определяли путем определения сухой биомассы методом расчета по содержанию хлорофилла а согласно Г.Г. Винбергу [13].

Ориентировочный расчет биомассы фитопланктона по концентрации хлорофилла а проводили исходя из того, что, согласно Г.Г. Вин-бергу [13], хлорофилл а составляет 2,5 % сухой биомассы или 6,75 % содержания органического углерода. Поэтому при пересчете хлорофилла а в биомассу, выраженную в единицах углерода (мкгС/л), использовали формулу:

Вс = 15 * ChlА, где Вс – биомасса, выраженная в единицах углерода; ChlА – концентрация хлорофилла а в пробе, мкг/л.

Для определения сходства объектов применяли формулу Серенсена:

Кs = 2c / (a+b), где c – число видов, общих для двух сравниваемых группировок; a – число видов в первой группировке; b – число видов во второй группировке.

Проведенные исследования показывают, что в среднем за годы исследований уровень биомассы фитопланктона в воде постепенно возрастает начиная с апреля, достигает пика в августе, затем постепенно снижается и к концу октября имеет минимальные значения (см. рис. 1) [4].

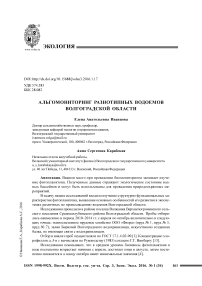

Рис. 1. Средние значения уровня биомассы фитопланктона в весенний, летний и осенний периоды 2010–2013 гг.

Примечание. Составлено авторами.

Средние значения уровня биомассы фитопланктона в исследуемых точках весной варьировались в пределах от 0,7644 до 2,7882 мк/л, летом – от 3,5923 до 53,9616 мк/л, осенью – от 3,5870 до 10,2592 мк/л.

Минимальное значение уровня сухой биомассы фитопланктона было зафиксировано в октябре 2010 г. в пруду № 1 и составило 0,012 мк/л, максимальное было отмечено в августе 2012 г. в заливе Бирючем и составило 82,3552 мк/л.

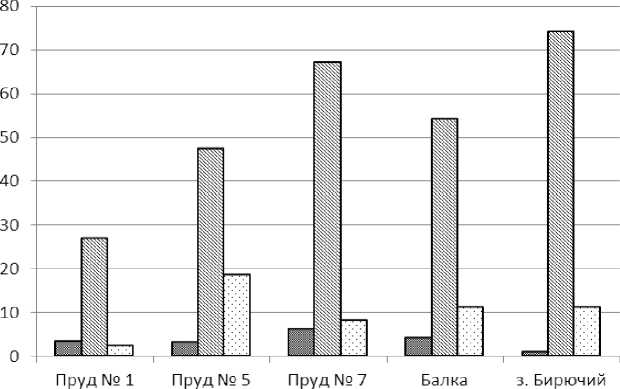

Была отмечена положительная связь между уровнем биомассы и хлорофилла а в исследованных пробах воды. При увеличении значений хлорофилла а возрастал и уровень биомассы фитопланктона в исследуемой пробе (рис. 2).

Основу видового состава фитопланктона экосистемы исследуемых объектов составляли диатомовые, зеленые и сине-зеленые водоросли. В пробах воды, взятых в объектах полносистемного прудового хозяйства ООО «Флора», было отмечено большое содержание зоопланктона – коловраток, ветвистоусых рачков, веслоногих рачков.

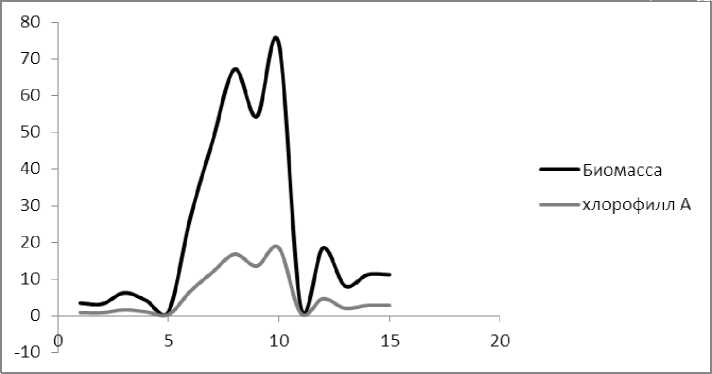

В составе фитопланктона изученных объектов в период 2010–2014 гг. было обнаружено 46 видов и разновидностей, относящихся к пяти отделам: диатомовых – 17, синезеленых – 10, зеленых – 14, эвгленовых – 3, криптофитовых – 2.

В ходе исследования были определены следующие доминирующие таксоны: диатомовые водоросли – Aulacosira granulata, Nitzschata angustata, зеленые – Chlorella vulgaris, Pandorina morum, сине-зеленые – Microcystis aeruginosa, Anabaena contorta. Доминирующими считали виды, плотность которых составляла не менее 30 % от общей плотности остальных видов в сообществе (см. рис. 3).

Установлено, что в весенний период в исследуемых точках водоемов доминировали диатомовые водоросли. Летний пик достигался за счет интенсивного развития в прудах и в искусственно созданной балке сине-зеленых водорослей, в заливе Бирючем – диатомовых. Осенью в прудах доминирующим видом оставались сине-зеленые водоросли, в искусственно созданной балке и в заливе Би-рючем преобладали сине-зеленые и диатомовые водоросли, соотношение которых оказывалось примерно на одном уровне.

В сезонном аспекте изменения видового состава наблюдалась тенденция максимального количества видов летом и обеднения видового состава в осенний период. Максимальное количество таксонов (35) отмечалось в июле, и минимальное в октябре – 8 видов.

В распределении числа видов по исследуемым объектам существенных различий не отмечалось (см. таблицу).

Значение коэффициента видового сходства сообществ фитопланктона (по формуле Серен-сена) между объектами было довольно высоким. Его колебания составляли значения от 0,6 до 0,86. Сходство между объектами полносистемного прудового хозяйства ООО «Флора»

Рис. 2. Связь биомассы и хлорофилла а в воде (2010–2013 гг.) Примечание. Составлено авторами.

Рис 3. Соотношение таксонов различных видов водорослей в исследуемых объектах (2013 г.) Примечание. Составлено авторами.

Таблица

Распределение видов водорослей в фитопланктоне исследуемых объектов, 2010–2014 гг.

|

Тип |

Место отбора пробы |

Всего за сезон |

||

|

Пруды |

Балка |

з. Бирючий |

||

|

Диатомовые |

12 |

14 |

15 |

17 |

|

Сине-зеленые |

6 |

8 |

8 |

10 |

|

Зеленые |

9 |

10 |

11 |

14 |

|

Эвгленовые |

2 |

3 |

3 |

3 |

|

Криптофитовые |

– |

1 |

2 |

2 |

|

Всего |

29 |

36 |

39 |

46 |

Примечание. Составлено авторами.

и искусственно созданной балкой составило 77 %, между балкой и заливом Бирючий – 75 %, между прудами и заливом – 68 %.

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

-

1. Сезонная динамика фитопланктона в исследованных объектах характеризуется летним подъемом уровня биомассы.

-

2. Значения уровней биомассы и хлорофилла а в исследованных пробах воды имеют положительную связь и являются прямо пропорциональными.

-

3. Таксономический состав изученных объектов отличается разнообразием. Основу видового состава составляют диатомовые, зеленые и сине-зеленые водоросли.

-

4. Значение коэффициента видового сходства сообществ фитопланктона (по формуле

Серенсена) между объектами было довольно высоким (0,6–0,86), что указывает на то, что в акватории изученных участков складывается единый фитоценоз.

Список литературы Альгомониторинг разнотипных водоемов Волгоградской области

- ГОСТ 17.1.4.02-90 «Вода. Методика спектрофотометрического определения хлорофилла a». -1999.

- Гусева, К. А. Формирование фитопланктона и высшей водной растительности в равнинных водохранилищах/К. А. Гусева, В. И. Экзерцев//Экология в организации. -М.: Наука, 1996. -С. 92-98.

- Карабская, А. С. Динамика сухой биомассы фитопланктона на различных участках Волгоградского водохранилища/А. С. Карабская, Е. А. Иванцова//Научно-производственное обеспечение социально-экономической и экологической деятельности в АПК. Современные проблемы повышения продуктивности аридных территорий: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (14-16 мая 2014 г.)/под ред В. П. Зволинского. -М.: Вестник РАСХН, 2014. -С. 226-229.

- Карабская, А. С. Особенности формирования фитопланктона различных по происхождению водных экосистем на примере водоемов Волгоградской области/А. С. Карабская, Е. А. Иванцова//Научный альманах. -2015. -№ 6 (8). -С. 153-156.

- Карабская, А. С. Процессы эвтрофикации в Волгоградском водохранилище и пути их предотвращения/А. С. Карабская, Е. А. Иванцова//Научно-производственное обеспечение социально-экономической и экологической деятельности в АПК. Современные проблемы повышения продуктивности аридных территорий: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (14-16 мая 2014 г.)/под ред В. П. Зволинского. -М.: Вестник РАСХН, 2014. -С. 170-173.

- Карабская, А. С. Структура и биомасса фитопланктона Волгоградского водохранилища/А. С. Карабская, Е. А. Иванцова//Северная Пальмира: сб. научн. тр. по материалам VI Молодеж. экологич. конгресса (г. Санкт-Петербург, 3-4 дек. 2014 г.). -СПб.: НИЦЭБ РАН, 2015. -С. 203-205.

- Корнева, Л. Г. Формирование фитопланктона водоемов бассейна Волги под влиянием природных и антропогенных факторов: автореф. дис. … д-ра биол. наук/Корнева Людмила Генриховна. -СПб., 2009. -47 с.

- Минеева, Н. М. Закономерности формирования первичной продукции фитопланктона водоемов разного типа: автореф. дис.. канд. биол. наук/Минеева Наталия Михайловна. -Киев, 1987. -48 с.

- Минеева, Н. М. Растительные пигменты в воде волжских водохранилищ/Н. М. Минеева. -М.: Наука, 2004. -156 с.

- Минеева, Н. М. Эколого-физиологические аспекты формирования первичной продукции планктона водохранилищ Волги: автореф. дис.. д-ра биол. наук/Минеева Наталия Михайловна. -Н. Новгород, 2003. -42 с.

- Паутова, В. Н. Динамика фитопланктона нижней Волги -от реки к каскаду/В. Н. Паутова, В. И. Номоконова. -Тольятти: Изд-во Самар. науч. центра РАН, 2001. -279 с.

- Романенко, В. И. Микробиологические процессы продукции и деструкции органического вещества во внутренних водоемах/В. И. Романенко. -Л.: Наука, 1985. -295 с.

- Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений. -Л.: Гидрометеоиздат, 1983. -240 с.

- Сигарева, Л. Е. Содержание и фотосинтетическая активность хлорофилла фитопланктона Верхней Волги: автореф. дис.. канд. биол. наук/Сигарева Любовь Евгеньевна. -Киев, 1984. -19 с.

- Экологическая оценка Волгоградского водохранилища по состоянию макрофитов и фитопланктона/А. С. Карабская //Вестник Российского университета Дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. -2014. -№ 4. -С. 120-132.