Алгоритм квалификации побоев для оперативного реагирования на сообщения, поступающие в дежурную часть органов внутренних дел

Автор: Артюшина Ольга Викторовна

Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd

Рубрика: Уголовно-правовые науки

Статья в выпуске: 2 (60) т.16, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение: статья посвящена разработке наглядной схемы сложного процесса юридической оценки насильственного посягательства на телесную неприкосновенность человека для оптимизации деятельности сотрудников дежурных частей органов внутренних дел, реагирующих первыми на поступившую информацию и координирующих имеющиеся силы и средства. Изложение последовательности мыслительных операций показывает весь круг норм, способных подлежать применению, демонстрирует критерии их разграничения и наглядно отражает приоритет применения при наличии конкуренции.

Физическое насилие, правила квалификации, логика квалификации, конкуренция норм, разграничение составов

Короткий адрес: https://sciup.org/142245185

IDR: 142245185 | УДК: 343.2 | DOI: 10.37973/2227-1171-2025-16-2-55-63

Текст научной статьи Алгоритм квалификации побоев для оперативного реагирования на сообщения, поступающие в дежурную часть органов внутренних дел

Дежурные части органов внутренних дел являются ключевым звеном во взаимодействии различных служб и подразделений органов внутренних дел в процессе осуществления оперативного управления имеющимися силами и средствами. Поэтому первичная оценка информации о событии, в том числе разграничение норм разных отраслей права, ориентировочная квалификация административных правонарушений и преступлений – важный аспект деятельности сотрудников дежурной части органов внутренних дел, позволяющий оперативно реагировать на поступившие сообщения в соответствии с приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»1.

Особенно это касается случаев реагирования на сообщения о побоях, поскольку разные процедуры привлечения виновного к ответственно- сти определяют разный порядок реагирования оперативного дежурного дежурной части на обращения потерпевших, свидетелей и иную информацию. Именно от сотрудника дежурной части на начальном этапе зависят эффективность и результативность первоначальных действий по раскрытию и расследованию конкретного правонарушения или преступления.

Так, устанавливая факт получения пострадавшим телесных повреждений, оперативный дежурный определяет необходимость скорой медицинской помощи для выезда на место и принимает соответствующие организационные меры. Кроме этого, если рассмотрение заявления (сообщения) о побоях не относится к компетенции органа внутренних дел, в котором они были зарегистрированы, то все имеющиеся материалы, относящиеся к преступлению, передаются в другой по территориальности орган дознания или в суд (ст. 20, ч. 3 ст. 150, ст. 151 УПК РФ), а материалы, относящиеся к административному правонарушению, – в иной территориальный орган внутренних дел по территориальности (ст. 28.3 КоАП РФ) [1, с. 67, 69, 68].

Вышеизложенное тем более важно, что система норм, предусматривающих ответственность за побои, более сложная, чем иногда указывается в литературе [2, с. 12 – 13]. Это связанно с неожиданно широким кругом статей УК РФ, способных подлежать применению, и с регулярными изменениями редакции УК РФ. Так, даже детальный анализ вопросов квалификации подобных насильственных действий [3] оказывается негодным в связи с изменениями, внесенными в УК РФ Федеральными законами от 08.06.2022 № 203-ФЗ и от 08.08.2024 № 218-ФЗ.1

Обзор литературы

Вопросам организации деятельности дежурных частей органов внутренних дел в целом и в частности при получении сообщений о побоях посвящены работы В.В. Казаченок и ряда других авторов [1, 2, 3]. Особенностям квалификации побоев как административного правонарушения и как преступления – научные статьи специалистов административного и уголовного права [4, 5].

Исследование возможностей алгоритмизации процесса юридического анализа преступления осуществлялось В.Н. Кудрявцевым, В.А. Никоновым [см.: 6, 7]. Уделяется этому внимание как на учебно-методическом [см., например: 8], так и на диссертационном уровне [см., например: 9, с. 57 – 109].

Материалы и методы

Основу исследования составили основополагающие законы и категории материалистической диалектики, общенаучные и некоторые частнонаучные методы. Нормативно-правовыми материалами исследования выступили, прежде всего, нормы административного и уголовного законодательства России об ответственности за побои и связанные с ними преступления, совершаемые с применением насилия. В части, касающейся деятельности дежурных частей органов внутренних дел, автор опирался на ключевой ведомственный нормативный правовой акт, регламентирующий исследуемое направление деятельности дежурных частей, – вышеуказанный приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736.

Результаты исследования

В общей теории квалификации преступлений, разработанной академиком В.Н. Кудрявцевым, квалификация преступления связывается с понятием качества (от лат. quails – качество): квалифицировать – значит относить некоторое явление к какому-либо разряду, виду, категории. В области права, пишет он, квалифицировать – значит выбрать ту правовую норму, которая предусматривает данный случай, иными словами – подвести этот случай под некоторое общее правило [6, с. 4].

Действительно, юридическая квалификация представляет собой интеллектуальную деятельность правоприменителя. Это мыслительный процесс, связанный с решением определенной правовой задачи. Важным является то, что в основе квалификации лежит преобразование информации, которое обусловливается несогласованием между исходными и искомыми данными. Фактически квалификация деяний связана с информационным поиском, сущность которого при оценке конкретных обстоятельств состоит в отыскании и описании необходимой и достаточной информации для сопоставления с искомыми данными, которые также необходимо отыскать во множестве правовых норм той или иной отрасли права [7, с. 14 – 15].

В связи с этим квалификацию преступлений допустимо отнести к логическим задачам [9, с. 14 – 15]. И поскольку мыслительная деятельность правоприменителя является по своей форме логической, то в этом смысле она представляет собой некую программу как целесообразную последовательность действий по выбору конкретной правовой нормы из числа смежных норм, предусматривающих признаки конкретного деяния. То есть «с логической точки зрения такая программа есть алгоритм» [6, с. 48, 179].

Рассматривая квалификацию преступлений как определенную логическую процедуру, выполняемую по жестко заданной схеме (алгоритму), В.М. Гарманов подчеркивает, что поскольку она представляет собой мыслительный процесс в верной последовательности интеллектуальных шагов, то можно создать модель в форме предписания о том, какие умственные операции и в какой последовательности нужно выполнить, чтобы правильно оценить обстоятельства содеянного [8, с. 26 – 27].

Алгоритм квалификации преступлений, по определению профессора В.А. Никонова, – это правило, сформулированное на языке уголовного закона и определяющее процесс преобразования исходной уголовно-правовой информации в искомую (состав преступления). При этом важное значение имеет соответствие алгоритма определенным свойствам – массовости (применимость к большему числу ситуаций), определенности (по В.Н. Кудрявцеву – массовость толкуется как применимость ко всем случаям одного ряда, а определенность называется детерминированностью), понятности (возможность постижения сути алгоритмического процесса) и реальной осуществимости (возможность получения искомого результата при применении алгоритма к допустимым исходным данным) [7, с. 46].

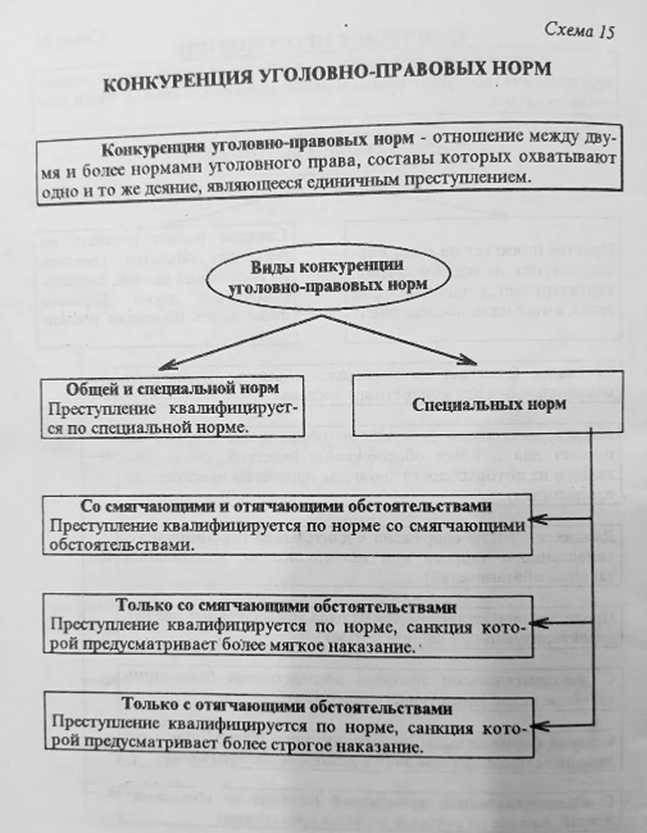

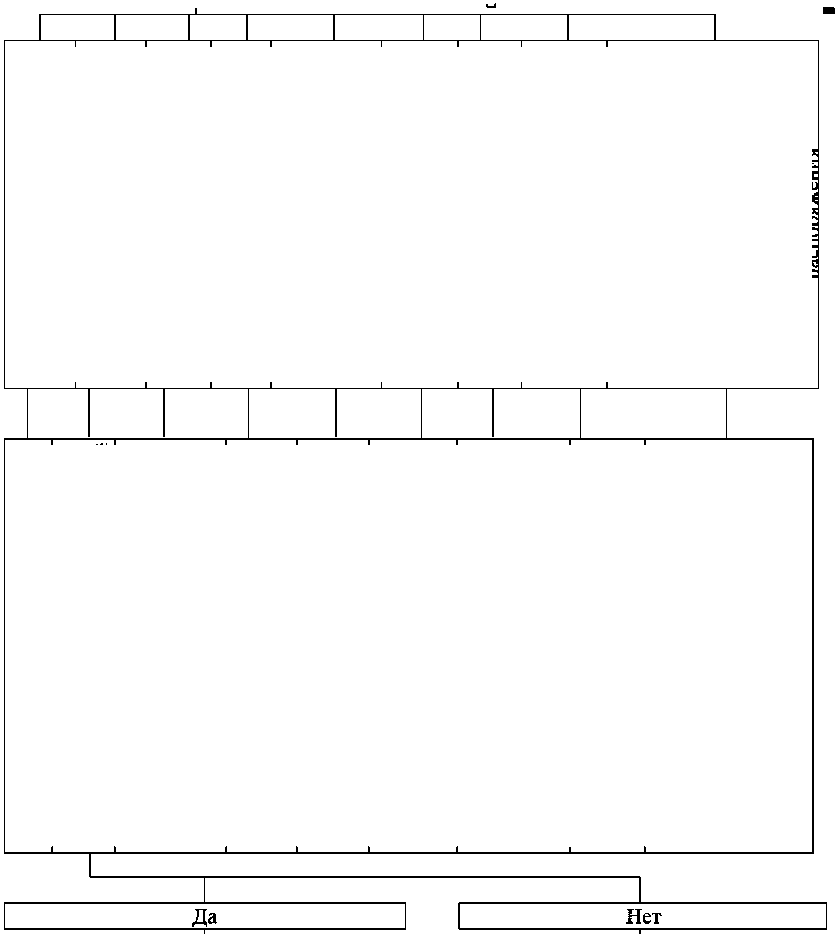

По нашему мнению, первым из указанных свойств точнее было бы назвать универсальность (применимость ко всем случаям одного ряда). Кроме этого, к указанным свойствам алгоритма квалификации преступлений необходимо добавить еще одно – полноту (приведение исчерпывающего перечня вариантов логических шагов). Его необходимость можно продемонстрировать, рассматривая изложенную В.А. Никоновым схему одного из наиболее сложных вопросов квалификации – вопросу конкуренции уголовно-правовых норм [7, с. 56] (рис. 1).

Рис. 1. Схема В.А. Никонова «Конкуренция уголовно-правовых норм»

Fig. 1. V.A. Nikonov's scheme "Competition of criminal law norms"

В данной схеме в описании конкуренции между отягчающими обстоятельствами видно, что приоритет имеет та норма, согласно которой предусмотрено более строгое наказание.

Это утверждение действительно верно, например, для случаев конкуренции норм с квалифицированным и особо квалифицированным составом. Так, в частности, при краже, совершенной в значительном размере с незаконным проникновением в хранилище, в формуле квалификации указываются тот признак и та часть нормы, которая предусматривает более строгое наказание, но при этом в описательно-мотивировочной части решения отражаются все установленные признаки. Это, как известно, отражено в п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»1.

В то же время совершенно иначе должен решаться вопрос о конкуренции между двумя отягчающими признаками, противопоставленными друг другу по смыслу. Так, квалификация преступлений против жизни и здоровья, совершенных по мотивам ненависти или вражды, по п. «л» ч. 2 ст. 105, или по п. «е» ч. 2 ст. 111, или по п. «е» ч. 2 ст. 112, или по п. «б» ч. 2 ст. 115, или по ст. 116 УК РФ исключает возможность одновременной квалификации содеянного по другим пунктам указанных частей этих статей, предусматривающим иной мотив или цель преступления (например, хулиганские побуждения, мотив личных неприязненных отношений и пр.). А с учетом полимотивированности поведения человека квалификация в этих случаях осуществляется по ведущему мотиву (ведущей цели), установление которого(ой) – задача правоприменителя. Это правило квалификации закреплено в п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 № 11 (ред. от 28.10.2021) «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской на-правленности»1, оно является исключением из более общего правила оценки преступлений против жизни и здоровья об обязательном вменении всех обнаруженных квалифицирующих признаков, закрепленного в п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»2.

Как видно из изложенного, данное исключение не отражено в приведенной схеме квалификации преступлений (см. рис. 1). Так, квалификация по этой схеме не имеет шансов на правильность и это показывает значение полноты алгоритма квалификации преступлений.

Данное свойство алгоритма квалификации особенно важно для деятельности оперативных дежурных частей органов внутренних дел, поскольку разнообразие норм, способных подлежать применению, означает разную подведомственность и подсудность, и очевидно, что оперативное реагирование в этих случаях может иметь разную специфику.

Обсуждение и заключение

-

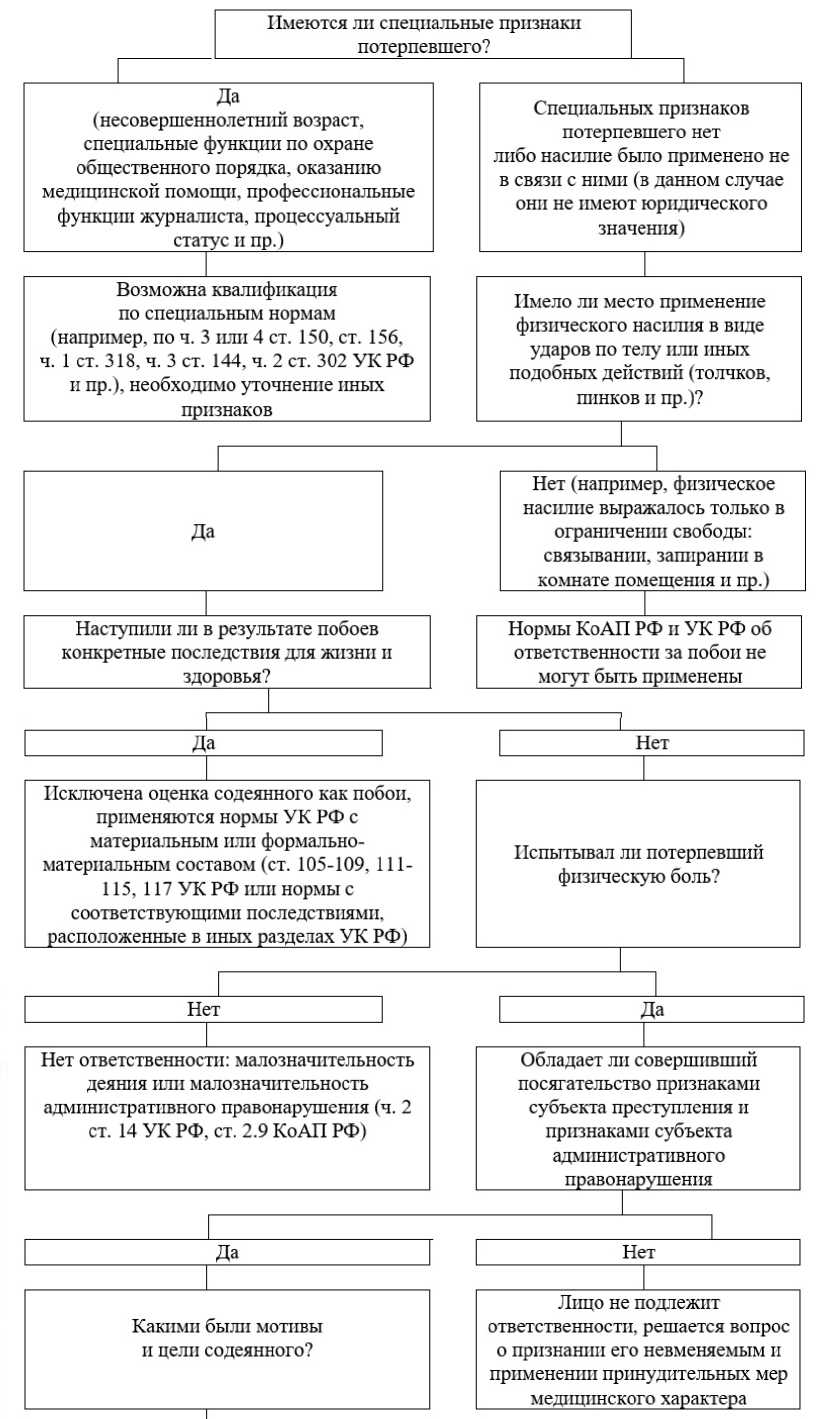

1. Основываясь на изложенных выше теоретических основах алгоритмизации процесса квалификации, с учетом изложенных требований к разрабатываемым программам можно представить алгоритм квалификации побоев (таблица 1).

-

2. С одной стороны, полнота предложенного алгоритма относительная – в нем не показываются логические шаги по применению всех указанных норм. Для этого потребовалось бы присоединять к данной схеме дополнительные новые алгоритмы установления признаков состава каждого из смежных преступлений либо алгоритмы проверки условий правомерности причинения вреда при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния и пр. признаков.

Представленный алгоритм квалификации побоев направлен, прежде всего, на уголовно-правовое обеспечение деятельности оперативного дежурного: чтобы показать лицу, обязанному принимать меры неотложного реагирования (п. 39 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденной указанным ранее приказом МВД России от 29.08.2014 № 736), весь спектр возможных для применения норм.

Правильное понимание возможных вариантов юридической оценки содеянного очевидно влияет на обеспечение скорейшего направления и прибытия на место происшествия необходимых сотрудников полиции. Детальный анализ влияния вопросов квалификации содеянного на порядок реагирования выходит за пределы науки уголовного права. Оставим его специалистам в сфере административной деятельности полиции.

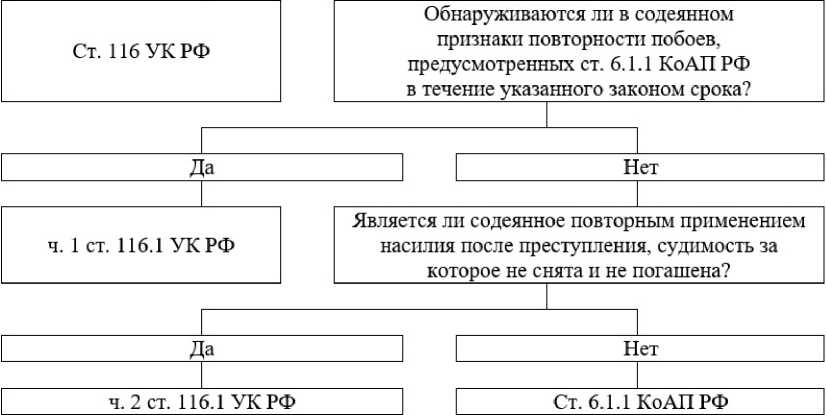

В то же время, что касается представленной модели логической последовательности мыслительных операций по применению ст. 116, 116.1 УК РФ, ст. 6.1.1 КоАП РФ, то она – более чем исчерпывающая.

Таблица 1. Алгоритм квалификации побоев

Table 1. Algorithm of beating qualification

|

О й a H Cd а X а |

с |

4 |

Н и о а |

1 я гЛ и |

’В S я я Й СТ |

о «и а ст |

s R е ihl s к м й Н а НН л У & и СТ 8 & | |

□ я я ч s S о я Я Я 2 я Я га ih S S ^ S S g с i у я у я в я я Я S U я и й |

|

8 а 40 ₽н о Н о |

и й р S в Q |

и* щ Й и Р й g н 1 ” ° а |

1 1 р h я га Й 5 Г £ |

If h И m Щ т—< |

о тч ^i Й и «1 а all я га о га |

9 к i § 1 МН &ж К 1 |

я О а 'А Й ГЛ Й ч |

&S о га |

^ и < а I S -1 п 3 5 И |