Алгоритм лечения пострадавших с сочетанной травмой таза: ключевые этапы оказания помощи

Автор: Скороглядов А.В., Молдакулов Ж.М., Коробушкин Г.В., Лидяев А.А., Ратьев А.П.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 5 (45), 2015 года.

Бесплатный доступ

Современный взгляд на проблему оказания помощи пострадавшим с сочетанной травмой, сфокусированный на объективизацию оценки тяжести состояния и тяжести полученных повреждений, не вызывает сомнений в необходимости этапного лечения. Особенно эта проблема актуальна в случаях сочетанной травмы таза, как наиболее тяжелой костной травмы, играющей значительную роль в гемодинамической стабильности пациента. Учитывая многообразие возможных сопутствующих повреждений и прочих факторов, влияющих на ход диагностики и лечения, важным аргументом в исходе заболевания является оптимальный алгоритм лечебно-диагностического процесса. Цель работы: улучшить результаты лечения пациентов с нестабильными переломами костей таза в составе сочетанной травмы за счет адаптации алгоритма лечения к условиям лечебного учреждения. Материалы и методы: В основе работы лежит опыт лечения 53 больных с переломами таза (тип В, С по классификации АО) в составе сочетанной травмы в условиях травмоцентра 1-го уровня с использованием лечебно-диагностического алгоритма и без него, анализ тактических ошибок в остром периоде политравмы и осложнений в отдаленном периоде. Статистический анализ данных производился с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 8.0. Для проверки однородности распределения тяжести пациентов в основной и контрольной группах применялся критерий Колмогорова-Смирнова (для числовых признаков) и критерий хи-квадрат Пирсона (для номинальных признаков). Для выявления значимости различий числовых признаков в силу небольших размеров выборки применялся непараметрический критерий, а именно критерий Манна-Уитни. Для выявления значимости различия в частотах применялся точный критерий Фишера для таблиц сопряжённости 2^2. Критический уровень значимости при проверке всех статистических гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05. Результаты: Проведенный ретроспективный анализ ошибок и результатов лечения переломов костей таза явился основой для разработки адаптированного под условия лечебного учреждения алгоритма оказания помощи пациентами с сочетанной травмой таза. Заключение: Использование предложенного адаптированного лечебно-диагностического алгоритма позволяет сократить сроки пребывания в стационаре и сократить вероятность развития осложнений в отдаленном периоде.

Сочетанная травма, политравма, переломы костей таза, алгоритм лечения

Короткий адрес: https://sciup.org/142211231

IDR: 142211231

Текст научной статьи Алгоритм лечения пострадавших с сочетанной травмой таза: ключевые этапы оказания помощи

Актуальность сочетанной травмы не вызывает сомнений не только в структуре общего травматизма, но и в прочих социально-экономических аспектах. К сожалению, сочетанная травма занимает «лидирующие» позиции в таких показателях, как основная причина смертности молодого трудоспособного населения, высокий уровень инвалидности и утраты трудоспособности, наивысшая частота осложнений, длительность пребывания в стационаре и стоимость лечения [6, 7].

Переломы костей таза занимают особое место в структуре сочетанной травмы. Это обусловлено высокой энергией повреждающего агента, необходимой для нарушения целостности относительно прочного тазового кольца. Подобные высокоэнергетические повреждения неминуемо приводят к сопутствующим повреждениям, что подтверждается редкими случаями изолированных переломов костей таза, и относительно частой тяжелой сочетанной травмой таза [9,11].

Пациенты и методы

Мы провели ретроспективный анализ лечения 53 пациентов с нестабильными повреждениями костей таза в составе тяжелой сочетанной травмы. Основную группу составили 35 пациентов с переломами таза типа В и С согласно классификации АО, лечение которых было проведено согласно предложенному алгоритму лечения. У всех пациентов доминирующим синдромом повреждений являлся геморрагический. Тяжесть повреждений по шкале NISS составляла ≥17 баллов.

Контрольная группа (далее, она же – группа сравнения) была представлена 18 пациентами, с аналогичными повреждениями костей таза, тактика лечения которых определялась традиционными способом. Ведущим синдромом, как и в основной группе, являлся геморрагический.

Тяжесть полученных повреждений по NISS соответствовала основной группе пациентов (критерий Колмогорова-Смирнова не отклоняет гипотезу об однородности основной и контрольной групп по тяжести повреждений, выраженной в баллах шкалы NISS: D= 0,1159; p= 0,995; p>0,05) (таблица 1).

Основную и контрольную группу также можно считать условно однородными по методу первичной хирургической стабилизации таза: критерий Хи-квадрат Пирсона не обнаружил статистического различия в частотах применяемых методов (Chi-square=0,522; df=2; p=0,77; p>0,05).

Критериями сравнения являлись летальность в остром периоде политравмы, длительность пребывания в ОРИТ, длительность пребывания в стационаре, частота развития таких осложнений как тромбоз, пневмония, местные инфекционные осложнения (нагноение послеоперационных ран).

Оценка тяжести полученных повреждений проводилась по шкале R-AIS, предложенной Блаженко А.Н. Преиму-

Таблица 1

Применение методов первичной стабилизации таза в исследуемых группах

Для оценки тяжести состояния пациента наиболее точной шкалой является APACHE II. Необходимость тщательной оценки состояния пациента в первую очередь необходима при предстоящих инвазивных реконструктивных операциях, как правило, выполняемых в отсроченном периоде. Важной особенностью шкалы APACHE II снижение прогностической ценности с течением времени [5].

Клинический осмотр позволяет в наиболее ранние сроки заподозрить переломы костей таза. В случае отсутствия прямого контакта с пациентом, обусловленным тяжестью состояния, клинический метод является основным, позволяющим заподозрить повреждение таза. Несмотря на субъективность метода, проведение данного клинического исследования является необходимым и наряду установлением факта перелома позволяет оценить стабильность тазового кольца. Визуально производится оценка симметричности расположения передней верхней подвздошной ости справа и слева, сравнение длины правой и левой нижних конечностей, патологические изменения в области промежности.

Каркасная нагрузка на крылья подвздошных костей позволяет оценить патологическую подвижность и степень стабильности тазового кольца. Патологическая деформация, возникающая в ответ на умеренное ручное сдавление во фронтальной и сагиттальной плоскости говорит о клинической нестабильности переломов костей таза.

Всем пациентам при поступлении выполнялась рентгенография черепа, грудной клетки, костей таза и прочих поврежденных сегментов.

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного стандарта является обязательным исследованием у данной категории пострадавших и выполняется в первые 30 минут после поступления.

КТ является незаменимым методом диагностики у пациентов с политравмой.

В диагностике повреждений костей таза КТ с возможностью 3-х мерной реконструкции является «золотым стандартом». Важным аспектом является порядок выполнения КТ среди прочих диагностических мероприятий. Учитывая длительность процедуры, необходимость лишний раз перекладывать пациента, ее выполнение стоит отложить до относительной стабилизации состояния пострадавшего.

Всем пациентам выполнялась стандартная схема лабораторных исследований, утвержденная в Московских городских стандартах стационарной медицинской помощи пациентам с переломами костей таза.

В качестве первичной стабилизации костей таза служили следующие методы фиксации: тазовый пояс, стержневой АНФ, С-рама.

Тазовый пояс является простым, но достаточно эффективным методом временной стабилизации. Мы используем импровизированный тазовый бандаж, сложенный из простыни. За счет минимального времени и усилий, необходимых для его наложения, метод хорошо зарекомендовал себя при необходимости транспортировки больного в отделение КТ или прочих перемещений пациента [11].

Для первичной фиксации повреждений костей таза типа В, мы используем надацетабулярную компоновку стержневого АНФ. Данный вид имеет преимущество с точки зрения биомеханики относительно прочих компоновок, не громоздок и может выступать в роли окончательного фиксатора [8].

Рама Ганца (С-рама) абсолютно необходима при вертикально-нестабильных повреждениях, накладывалась во всех случаях гемодинамической нестабильности больного. Важным моментом является время наложения С-рамы; учитывая, что этот метод стабилизации тазового кольца является противошоковым мероприятием, его монтаж необходимо осуществить в максимально ранние сроки с момента рентгенологической верификации вертикальнонестабильного перелома таза. Обязательное условие использования С-рамы – это ее демонтаж не позднее 48 ч с момента наложения в качестве профилактики местных инфекционных осложнений [4, 10].

Переход с первичной фиксации на окончательный остеосинтез осуществлялся в отсроченном периоде после нормализации показателей крови и гемодинамики.

При возможности, выполнялся первичный окончательный малоинвазивный остеосинтез. Однако, для реализации данного перспективного высокотехнологичного метода остеосинтеза, наряду со стабильным состоянием пациента, необходимо достаточное техническое оснащение.

Собственные клинические наблюдения

Проводя ретроспективный анализ результатов лечения в группе сравнения, нами было отмечено, что лечебно- диагностическая тактика не имела конкретного алгоритма действий оказания помощи пострадавшим, а также выявлен ряд тактических ошибок, влияющих на показатель летальности и сроки стабилизации состояния больного, например:

– осуществление первичной стабилизации таза, не соблюдая минимальный временной интервал с момента поступления;

– выполнение диагностических мероприятий, не учитывая динамику состояния пациента, в частности - выполнение КТ без предшествующей стабилизации тазового кольца;

– тактические ошибки, связанные с взаимодействием между докторами различных специальностей.

Была выявлена зависимость между временным интервалом первичной фиксации костей таза и сроками стабилизация состояния пациента, что сказывалось на длительности пребывания в ОРИТ (табл. 2).

Частота случаев, когда временной интервал первичной стабилизации таза (с момента поступления) составляет более 1 часа, статистически значимо выше в группе сравнения (точный критерий Фишера для таблиц сопряжённости 2х2, p=0,023; p<0,05) (табл. 3).

С помощью непараметрического критерия Манна-Уитни удалось показать, что К/д ОРИТ в контрольной группе статистически значимо выше, чем в основной (U=196; Z=-2,23; p=0,025; p<0,05).

Обязательным условием выполнения КТ является стабилизация гемодинамики больного. В случае нестабильных повреждений тазового кольца, полноценное обследование пациента возможно исключительно после проведения мероприятий по стабилизации переломов костей таза.

Аналогичным тезисом стоит отметить очередность про-веденияэкстренныхоперативныхвмешательств хирургической бригадой. Передняя брюшная стенка выполняет роль «последнего стабилизатора», что может усугубить тяжесть

Таблица 2

Временной интервал первичной стабилизации таза (с момента поступления)

|

Кол-во пациентов группы |

% пациентов группы |

|||

|

Группа 1 (основная) n=35 |

Группа 2 (контрольная) n=18 |

Группа 1 (основная) n=35 |

Группа 2 (контрольная) n=18 |

|

|

30мин |

11 |

2 |

31,00% |

11,00% |

|

30 мин – 1ч |

14 |

5 |

40,00% |

28,00% |

|

1ч – 3ч |

7 |

6 |

20,00% |

33,00% |

|

более 3ч |

3 |

5 |

9,00% |

28,00% |

|

менее 1 ч |

15 |

7 |

43,00% |

39,00% |

|

более 1 ч |

10 |

11 |

29,00% |

61,00% |

Таблица 3

Средний койко-день пребывания в ОРИТ исследуемых групп

Результаты и обсуждение

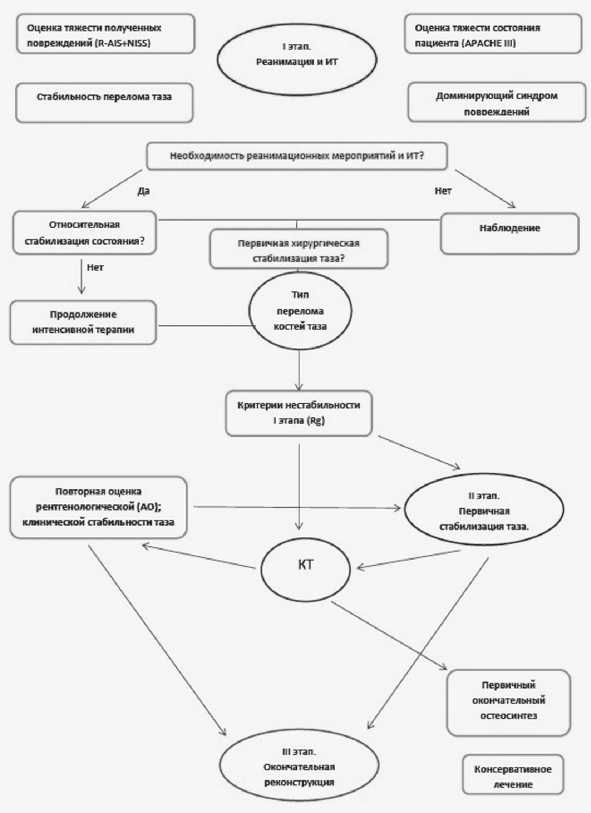

Анализ ошибок послужил основой для оптимизации лечебно-диагностического алгоритма оказания помощи пациентам с переломом костей таза в составе политравмы. Схематически алгоритм представлен на рисунке.

Схематическое изображение адаптированного алгоритма лечения пострадавших с переломами костей таза

При поступлении пациента с сочетанной травмой таза первым этапом необходимо исключить острые нарушения жизненно-важных функций, без коррекции которых неминуемо наступит смерть больного. Последующая динамическая оценка гемодинамики и результаты рентгенографии являются основой в принятии решения о необходимости первичной стабилизации переломов костей таза.

Мы рассматриваем 3 типа стабильности, влияющие на показания к первичной фиксации: гемодинамическая стабильность, рентгенологическая и клиническая стабильность.

Всем пациентам с повреждениями таза типа В и С, при нестабильной гемодинамике, необходимо стабилизировать таз наружными фиксирующими устройствами согласно типу перелома. В случае, если после проведенной операции гемодинамика не восстанавливается, необходимо продолжить диагностический поиск источника кровотечения.

О рентгенологической ротационной нестабильности, соответствующей перелому типа В, свидетельствуют следующие признаки, выявленные методами рентген-диагностики [2, 3]:

расхождение лонного симфиза в сочетании с повреждением ветви лонной и/или седалищной кости;

расхождение лонного симфиза с диастазом более 2,5 см;

В данном случае применяется наружная фиксация переднего полукольца стержневым АНФ.

Показанием к наложению С-рамы является: расхождение лонного симфиза более 5 см;

вертикальное смещение гемипелвиса;

переломы крестца со смещением;

В случае полного повреждения заднего связочного комплекса, вертикальное смещение гемипелвиса, помимо С-рамы следуют накладывать АНФ.

Несмотря на то, что клиническая стабильность является субъективным показателем и определяется мануально, она может представлять ценность в неоднозначных случаях рентген-диагностики или несоответствия клинической и рентгенологической картины.

III этап лечения переломов костей таза это переход от временной фиксации к окончательнмоу остеосинтезу. Критерии перехода на окончательный остеосинтез является актуальным вопросом, поскольку слишком ранняя хирургическая агрессия может сорвать компенсаторные механизмы и привести к тяжелым осложнениям, а позднее лечение чревато техническими трудностями операции, что может повлиять на результат лечения.

Учитывая что открытые реконструктивные операции при переломах костей таза как правило инвазивны, длительны и сопровождаются массивной кровопотерей, их осуществление стоит проводить при стойкой стабилизации параметров, отражающих все функции организма (табл 4).

Таблица 4

Критериии оценки тяжести состояния пациента для возможности осуществления окончательного остеосинтеза

|

Анемия/гиповолемия |

Hgb, RBC, Hct |

|

Свертывающая система крови |

АЧТВ, МНО, PLT |

|

Сердечная деятельность |

САД, ЧСС, вазопрессоры |

|

Дыхательная функция |

рО₂, рСО₂ |

|

КОС |

BE, pH |

|

Функция почек |

Диурез, мочевина, креатинин |

|

Иммуный статус |

СОЕ, Лейкоциты |

Мы проанализировали результаты лечения основной группы пациентов, пролеченных согласно предложенному лечебно-диагностическому алгоритму и сравнили с результатами группы сравнения, лечебно-диагностические мероприятия которых проводились традиционным способом.

Применение лечебно-диагностического алгоритма позволило статистически значимо сократить пребывание пациента на стационарном лечении в среднем на 5 дней (критерий Манна-Уитни, U=128,5; Z=-3,50; p=0,00046; p<0,05). Есть основания полагать, что применение лечебнодиагностического алгоритма позволило также снизить летальность в остром периоде политравмы и вероятность развития осложнений в отдаленном периоде. Статистически достоверного снижения летальности показать не удалось, вероятно, по причине малого объёма выборки (табл. 5, 6).

Выводы

Этапное лечение переломов костей таза у больных с сочетанной травмой является золотым стандартом оказания помощи. Возможность перехода на следующий этап является результатом динамической оценки тяжести состояния больного.

Для определения тактики лечения, необходимо оценить 3 ключевых параметра: тяжесть полученных повреждений, тяжесть состояния пациента (динамически) и доминирующий синдром повреждений.

Первичная стабилизация нестабильных переломов костей таза – необходимое противошоковое мероприятие,

Таблица 5

Результаты лечения с использованием алгоритма и без него

Использование лечебно-диагностического алгоритма позволяет статистически значимо сократить пребывание пациента на стационарном лечении и уменьшить вероятность развития осложнений.

Список литературы Алгоритм лечения пострадавших с сочетанной травмой таза: ключевые этапы оказания помощи

- ATLS: Advanced Trauma Life Support for Doctors (Student Course Manual), 8th Edition (ISBN: 1880696312/1-880696-31-2)

- Bharti Khurana, Scott E. Sheehan, Aaron D. Sodickson, Michael J. Weaver. Pelvic Ring Fractures: What the Orthopedic Surgeon Wants to Know. RadioGraphics 2014;

- Ratto Nicola. Early Total Care versus Damage Control: Current Concepts in the Orthopedic Care of Polytrauma Patients. ISRN Orthopedics. 2013;

- Борозда И.В. Комплексная диагностика сочетанных повреждений таза, проектирование и управление аппаратами внешней фиксации: дис..д-ра мед.наук: 14.01.15/Борозда Иван Викторович. -Якутск, 2009.

- Блаженко, А.н. Обоснование лечебно-диагностических подходов при оказании медицинской помощи пострадавшим в остром периоде политравмы в многопрофильном стационаре: дис.д-ра мед.наук. М., 2012

- Всемирная организация здравоохранения. Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире. Москва.: Весь мир, 2013. 1 с./.

- Всемирный доклад о предупреждении дорожно-транспортного травматизма/Пер. с англ. -М.: Издательство «Весь Мир», 2004. -280 с.

- Иванов П.А., Заднепровский Н.Н. Эффективность различных компоновок стержневых аппаратов внешней фиксации таза у пациентов с политравмой на реанимационном этапе. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2014, №1.

- Лечение повреждений таза с нарушением целостности его кольца у пострадавших с шокогенной травмой: пособие для врачей с методическими рекомендациями/Р.В. Вашетко, Ю.Б. Кашан-ский, И.О. Кучеев, Р.С. Рзаев. -СПб.: НИИ скорой помощи им. проф. И.И. Джанелидзе.

- Литвина, Е.А. Современное хирургическое лечение множественных и сочетанных переломов костей конечностей и таза: дис.. д-ра мед. наук: 14.01.15/Литвина Елена Алексеевна. -М., 2010.

- литвина Е.А. Экстренная стабилизация переломов костей таза у больных с политравмой. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Г. Приорова. 2014; №1.

- Рюди, Т.П. АО -Принципы лечения переломов. Второе дополненное и переработанное издание/Т.П Рюди, Р.Э.Бакли, К.Г. Моран. -СПб.: Васса Медиа, 2013. -697 с.

- Шлыков, И.л. Система диагностики и комплексного лечения больных с переломами костей таза и вертлужной впадины: дис.д-ра мед. наук: 14.01.15/Шлыков Игорь Леонидович. -Саратов, 2010