Алгоритм обеспечения и реализации стратегии эффективного управления инновационными процессами

Автор: Асмолова М.С., Дедов С.В.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 4 (78), 2018 года.

Бесплатный доступ

Реализация стратегии эффективного управления инновационного процесса рассмотрена с позиции интеграции и существующих проблем. Выделена роль приоритетов, обосновывающих взаимосвязь уровней государственного планирования и управления инновационными процессами социально-экономических систем. Показаны содержательная часть стратегического планирования и роль инструментов, обеспечивающих достижение целей и задач инновационных процессов. Обобщена содержательная часть стратегического планирования. Результаты исследования роли инструментов определили условия по формированию инновационной инфраструктуры и перечень ее составляющих. Для проведения анализа использованы следующие инструменты: прямое государственное воздействие; единство денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики; консолидированной политики доходов; реформирование условий, традиций и практик взаимодействия банковского и реального секторов национальной экономики. В ходе проведения анализа предлагаемой инновационной инфраструктуры алгоритма применен ретроспективный подход...

Управление, инновационный процесс, алгоритм, социально-экономическая система, стратегия, вызовы

Короткий адрес: https://sciup.org/140244304

IDR: 140244304 | DOI: 10.20914/2310-1202-2018-4-436-440

Текст научной статьи Алгоритм обеспечения и реализации стратегии эффективного управления инновационными процессами

Обеспечение устойчивого развития стало необходимым условием ответа на вызовы современного времени. В основу разработки алгоритма обеспечения и реализации стратегии эффективного управления инновационными процессами положены приоритеты, непосредственно связанные с уровнем государственного планирования и управления инновационными процессами социально-экономической системы (СЭС).

Попытки международных экономических сообществ повлиять на социально-экономическую ситуацию в стране наряду с наблюдающимся выходом из кризисной зоны позволили предпринять конкурентоспособные меры по выдвижению на первый план модернизируемых приоритетов. Среди них нами выделяются энергоэффективность и энергосбережение, а также ядерные, космические, медицинские и стратегические

информационные технологии. Помимо этого, можно назвать реализацию проекта «Четыре "И"» – инновации, инвестиции, институты, инфраструктура.

Сделаем акцент нами на анализе того, что уже достигнуто с позиции интеграции и формулировки проблем, которые необходимо решить для достижения целей и задач на этапе планирования мероприятий, обеспечивающих реализацию стратегии эффективного управления инновационными процессами [1, 2]. И здесь, безусловно, актуально обратиться к выводам таких ученых, как М. Бор, В. Веснин, Е. Голубков, Н. Кондратьев, П. Осадчев, Ш. Турецкий, М. Эйдельман, а также современных авторов – О. Виханского, Е. Голубкова, А. Наумова, Ж. Бадмажапова и др. [3].

Содержательная часть стратегического планирования нами обобщена и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Содержательная часть стратегического планирования

Table 1.

Substantive part of strategic planning

|

Наименование | Name |

Основные принципы | Basic principles |

|

Адаптивность Adaptability |

Корректировка основного содержания документа в связи с возникающими условиями Adjustment of the main content of the document due to arising conditions |

|

Сочетаемость Compatibility |

Увязывание внешних параметров с изменяющейся внутренней средой для локализации возможных отрицательных последствий | Linking external parameters with a changing internal environment to localize possible negative consequences |

|

Ограниченность Limitations |

Установление взаимосвязи количественных значений используемых ресурсов и качественных показателей эффективности их использования | Establishing the relationship of the quantitative values of the resources used and qualitative indicators of the effectiveness of their use |

|

Достаточность Adequacy |

Реализация планируемых критериальных показателей при условии разумного использования ресурсов | Implementation of the planned criterion indicators, subject to reasonable use of resources |

|

Паритетность | Parity |

Обеспечение баланса интереса заинтересованных сторон | Balancing stakeholder interest |

|

Упорядоченность | Orderliness |

Учитывание сложного, многокомпозиционного характера развития экономики по уровням, подсистемам и объектам | Taking into account the complex, multi-compositional nature of the development of the economy by levels, subsystems and objects |

|

Целесообразность | Feasibility |

Минимизация факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на реализацию целей, приоритетов стратегий развития социально-экономической системы | Minimization of factors that have an adverse impact on the implementation of goals and priorities of strategies for the development of the socio-economic system |

Мы поддерживаем выводы, сделанные Б. Преображенским [4], И. Рисиным и Ю. Тре-щевским [5], в отношении свойств СЭС – интеграции и конкуренции, а также учета инструментов, представленных М. Титовой в виде совокупности, обеспечивающих достижение наибольшего экономического эффекта для выбранной модели экономики при условии системной интеграции. Несмотря на достаточность научных работ, описывающих наиболее распространенные инструменты, а это и прямое государственное воздействие, и обеспечение единых денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики; консолидированная политика доходов, а также, по мнению Т. Колмыковой, Э. Ситниковой, И. Третьяковой, реформирование условий, традиций и практик взаимодействия банковского и реального секторов национальной экономики [6] нами сделан вывод следующего содержания. Перечисленные инструменты обеспечивают не только реализацию процесса создания и внедрения инноваций, но и дальнейшее развитие СЭС, соответствующее вызовам, а также формирование ее инновационной инфраструктуры, позволяющей обеспечить необходимые условия и предпосылки для появления инноваций и осуществления инновационной деятельности [7]. Основными составляющими указанной инфраструктуры, как представляется, будут являться:

─ наличие спроса со стороны экономики на инновации и инновационные продукты;

─ государственные меры поддержки инновационных процессов;

─ формирование четкого и полного правового поля для осуществления инновационных процессов;

─ функционирование необходимых институтов СЭС.

Используя ретроспективный подход, проведем анализ указанных составляющих инфраструктуры: что уже сделано на сегодняшний день и что еще предстоит сделать. Коррекцию анализа проведем, используя составляющие концепции национальных инновационных систем (НИС), а именно, основополагающие принципы эффективной инновационной экономики, алгоритм и стратегии ее управления.

Развитие концепции НИС К. Фрименом и Б. Лундваллом, а также существующие различные подходы к пониманию НИС раскрываются и рядом отечественных исследователей. Нам импонирует точка зрения Д. Кузнецова, раскрывающая понятие НИС на институциональном, открытом и системном уровнях [8]. В связи с тем, что осуществление процесса не ограничено количеством ее участников, апробированный механизм позволяет провести анализ и оценку любого количества участников или субъектов инновационных процессов [9]. Дополнительным плюсом будут ограничения по функциональным признакам (например, поочередное выделение из общего массива субъектов научно-исследовательских центров, правительственных научных и технологических организаций и структур, неформальных организаций и т. д.). Использование концепции НИС при проведении собственного анализа позволяет прогнозировать успешность осуществления инновационных процессов с учетом уровневых особенностей.

Сформулировав вариативность предлагаемых выводов, удовлетворительно описывающих выборку существующих подходов, предлагаем охарактеризовать их следующими чертами вследствие отсутствия единого определения и методологии НИС:

─ нелинейность модели инновационных процессов на основе тесной взаимозависимости всех их элементов и спрос на инновации;

─ непрерывность взаимодействия субъектов НИС;

─ индивидуальность НИС, обусловленная историческими, социальными и другими факторами;

─ многогранность применения концепции НИС, как аналитического инструмента при разработке государственной политики и осуществлении стратегического планирования.

Отдавая НИС ведущую роль, как концептуального института можно объединить все аспекты инновационных процессов под эгидой государственного уровневого воздействия. Данный подход в перспективе будет иметь огромное значение для обеспечения эффективного управления инновационными процессами СЭС с использованием соответствующего алгоритма и особенностей его построения.

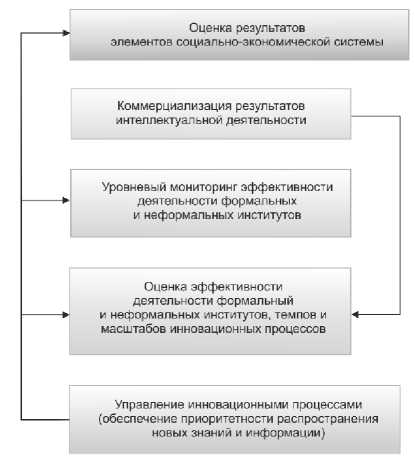

На основании вышеизложенного нами предложен линейный вариант алгоритма. Инструментом его разработки определена эффективность, минимизирующая временные затраты от этапа планово-программного до принятия управленческих действий. Предусмотрен итерационный характер проводимых мероприятий для недопущения неблагоприятных последствий и выверения поставленных целей и задач (рисунок 1) . С учетом особенностей нахождения нашей страны в положении реального соприкосновения с последствиями тенденций, обусловленных вызовами, констатируем необходимость учета и группирования мероприятий по принципу оптимальности. К ним отнесены: формирование культа знаний и условий для их создания; трансфер знаний и информации; применение результатов трансформации знаний и информации, обеспечивающих эскортное и экспериментальное сопровождение мероприятий (рисунок 2).

Рисунок 1. Алгоритм обеспечения и реализации стратегии эффективного управления инновационными процессами

Figure 1. Algorithm to ensure and implement the strategy of the effective management of innovation processes

Принимая во внимание важность процедуры оценки достижимости поставленных стратегией задач, предлагается учитывать факторы, предупреждающие проблемы при формировании системы эффективного управления инновационными процессами СЭС и направленные на придание легитимности ее функционирования:

─ политизированность процессов стратегического планирования;

─ проработанность функциональности подсистем, раскрывающих потенциал механизма по реализации целей инновационной стратегии;

─ отсутствие уровневой несогласованности при планировании и управлении;

─ минимизация префениций при формировании полюсов экономического роста.

Проработка материалов, посвященных изучению существующих проблем управления, свидетельствует о необходимости продолжения исследований в связи с неоднозначностью, указанных отдельными авторами решений [10–13]. К дополнительным условиям, которые необходимо учитывать, нами отнесены дихотомичность исторических, территориальных и временных особенностей. И поскольку они, без сомнения, влияют на результативность как управленческих решений, так и проводимых мероприятий нами предлагается провести моделирование способности инновационных процессов противостоять вызовам социально-экономической системы.

Выделим тенденции в современной экономике с позиций ментальности и своевременности проведения мероприятий, направленных на повышение результативности осуществления стратегии эффективного управления инновационными процессами, предложены следующие:

─ учет существующих взаимоотношений всех участников (субъектов);

─ разграничение взаимодействия участвующих субъектов;

─ государственная поддержка субъектов;

─ формирование терминологической основы;

─ уровневая приоритетность;

─ упорядочение алгоритма комплексной поддержки на каждом этапе инновационного процесса.

Рисунок 2. Мероприятия, способствующие достижению целей инновационной стратегии

Figure 2. Activities that advance the objectives of the innovation strategy

Список литературы Алгоритм обеспечения и реализации стратегии эффективного управления инновационными процессами

- О стратегическом планировании в Российской Федерации (Федеральный закон № 172ФЗ от 28 июня 2014 года).

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (распоряжение правительства РФ № 1662р от 17 ноября 2008 года).

- Бадмажапов Ж.Э. Теоретические основы страте-гического планирования развития региональных отраслевых систем//Вестник ЗабГУ. 2016. Т. 22. № 2. С. 93-94.

- Преображенский Б.Г., Глушкова М.В., Лихачева Д.Н. Системная парадигма формирования мезоэкономической политики развития (на примере субъекта федерации)//Известия Юго-западного университета. Серия: Экономика, социология, менеджмент. 2016. № 3. С. 22.

- Вертакова Ю.В. Рисин И.Е., Трещевский Ю.И. Итерационная технология оценки условий кластеризации в региональном экономическом пространстве//Экономика и управление. 2016. № 4. С. 14.

- Колмыкова Т.С., Ситникова Э.В., Третьякова И.Н. Кредитные ресурсы в решении задач модернизации национальной экономики//Финансы и кредит. 2015. № 1. С. 2-11.

- Асмолова М.С., Дедов С.В. Интеграционные аспекты системы ресурсного обеспечения инновационной деятельности//Вестник ВГУИТ. 2017. № 4. С. 282-288.

- Кузнецов Д.В. Транспортное дело России//Национальная инновационная система: проблемы дефиниции. 2009. № 9. С. 98.

- Халтаева С.Р. Проблемы формирования интегрированной системы регионального стратегического планирования//Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. 2015. № 5 (56). С. 128-129.

- Barrett H.C., Berry J.W. Socio-Economic Environment and Human Psychology: Social, Ecological, and Cultural Perspectives; edited by ?sk?l A.K., Oishi S. Oxford University Press, 2018.

- Frank A.U. Socio-economic units: Their life and motion//Life and motion of socio-economic units. 2014. P. 27-41.

- O’Neill B.C. et al. The roads ahead: narratives for shared socioeconomic pathways describing world futures in the 21st century//Global Environmental Change. 2017. V. 42. P. 169-180.

- Popp A. et al. Land-use futures in the shared socio-economic pathways//Global Environmental Change. 2017. V. 42. P. 331-345.

- Балдов Д.В., Суслов С.А. Методика расчета уровня продовольственной безопасности//Вестник НГИЭИ. 2016. № 1 (56). С. 13-26.

- Хорев А.И., Овчинникова Т.И., Пахомов А.И., Кобелева С.В. Методические подходы к анализу экономической безопасности инновационно-инве-стиционных проектов в продовольственном комплексе//Вестник ВГУИТ. 2013. № 4 (58). С. 241-254.