Алгоритм остеосинтеза внутрисуставных оскольчатых переломов дистального метаэпифиза большеберцовой кости

Автор: Львов Сергей Евтихиевич, Джавад Али , Артемьев Александр Александрович, Писарев В.В., Васин Иван Владимирович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

Разработан и внедрен в практику алгоритм использования малоинвазивных методов остеосинтеза на основе метода Илизарова и принципа лигаментотаксиса, обоснована сберегательная тактика лечения при наличии ограниченных дефек- тов суставной поверхности дистального метаэпифиза большеберцовой кости, а также возможность использования соб- ственных тканей при замещении дефектов суставной поверхности. Сделан вывод, что при лечении сложных переломов дистального метаэпифиза большеберцовой кости остеосинтез аппаратом Илизарова имеет существенные преимущества перед другими видами остеосинтеза, особенно в ранние сроки после травмы. При сложных оскольчатых переломах дис- тального метаэпифиза большеберцовой кости оптимальным является не идеальная репозиция, достигаемая путем откры- того вмешательства, а удовлетворительное положение отломков, достигаемое минимально травматичным способом.

Переломы костей голени, оперативное лечение, результаты лечения

Короткий адрес: https://sciup.org/142121444

IDR: 142121444 | УДК: 616.718.5-001.513-023.67-089.227.84

Текст научной статьи Алгоритм остеосинтеза внутрисуставных оскольчатых переломов дистального метаэпифиза большеберцовой кости

Особенностью оскольчатых переломов дистального метаэпифиза большеберцовой кости является неудовлетворительное состояние мягких тканей, а также фрагментация кости со значительным смещением и образованием дефектов суставной поверхности. Развивающиеся в раннем посттравматическом периоде трофические расстройства в виде геморрагического буллезного дерматита и некрозов ограничивают возможность хирургических вмешательств [4, 6, 8, 10].

Большинство больных со сложными внутрисуставными повреждениями дистального метаэпифиза большеберцовой кости получает специализированное лечение в травматологических отделениях городских и районных больниц. Чаще всего — это скелетное вытяжение. Однако длительное откладывание операции приводит к формированию рубцовофиброзной ткани внутри и в околосуставной зоне, что не позволяет рассчитывать на восстановление функции и является причиной развития фиброзного анкилоза.

В зарубежной литературе многооскольчатые переломы дистального метаэпифиза большеберцовой кости, проникающие в полость голеностопного сустава, иногда с сопутствующим переломом малоберцовой кости, получили название «переломы пилона» или «пилон-ный перелом». Термин настолько прочно вошел в клинический лексикон, что современное рассмотрение из- учаемой проблемы без него уже немыслимо [1, 7, 14, 16] (pilon — на французском языке — булава, трамбовка, на греческом — pylon — большие столбы, поддерживающие своды). Первичное усилие, вертикально направленное через таранную кость на суставную поверхность большеберцовой кости, ведёт к перелому с различной степенью дробления суставной поверхности и прилегающего метафиза, порой доходящего до дистальной части диафиза, повреждению внутрисуставного хряща и мягких тканей. Для краткости представляется целесообразным использовать этот популярный и всем понятный термин и в русскоязычной литературе.

Современная ортопедия располагает широким выбором хирургических методов лечения переломов пилона. Роль и место многих из них в системе оказания помощи определены длительным периодом клинических испытаний и анализом причин многочисленных осложнений. Это касается, в первую очередь, погружных методов остеосинтеза. Значительное число инфекционных осложнений при их использовании явилось причиной второй волны популярности чрескостного внеочагового остеосинтеза [9, 11, 12]. Накопленный советскими учеными бесценный опыт использования метода Илизарова оказался невостребованным современным поколением травматологов [2].

Факторы, ограничивающие применение остеосинтеза по Илизарову — это сложность использования, развитие осложнений, связанных с наличием самого аппарата. Но самое главное — отсутствие дифференцированного подхода в определении сроков и объема хирургического вмешательства, показаний к открытой репозиции и костной пластике, сочетании метода

Илизарова с другими малоинвазивными методами остеосинтеза.

Цель работы: создание алгоритма использования малоинвазивных методов остеосинтеза оскольчатых переломов дистального метаэпифиза большеберцовой кости (переломов пилона) на основе сравнительного анализа методов остеосинтеза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

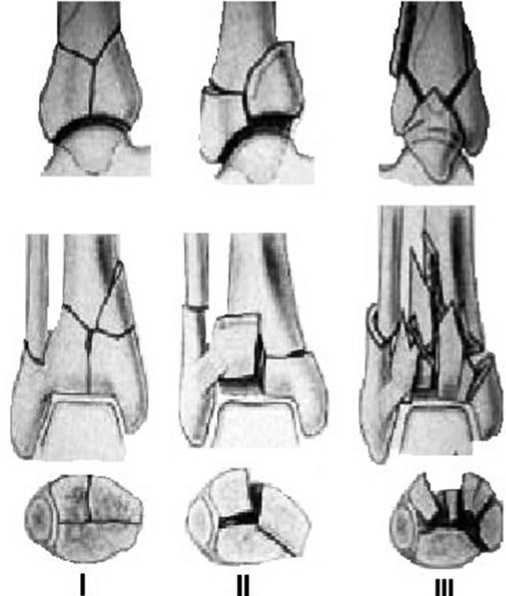

Произведен анализ обследований 54 пациентов, у которых имелись 59 оскольчатых переломов дистального метаэпифиза большеберцовой кости (34 мужчины, 20 женщин). У 13 больных была сочетанная или множественная травма: переломы позвоночника (4), черепно-мозговая травма (7), повреждения внутренних органов (2), переломы других локализаций (8). По классификации Ruedi и Allgover [18] (рис. 1) переломов II типа (крупнофрагментарные) было 27, III типа (мелкофрагментарные) — 32. Превалировали закрытые повреждения — 40 переломов.

В тех случаях, когда имелись открытые переломы (19 переломов), протяженность повреждения мягких тканей была относительно невелика (от 1 до 4 см), раны имели характер ушибленных (II Б — по классификации А. В. Каплана, О. Н. Марковой [3]).

Результаты лечения пациентов оценивались по модифицированной нами четырехбалльной таблице [15], состоящей из 2 частей: субъективная (боль, походка, активность) и объективная оценки (рентгенологические признаки остеоартроза, движения в голеностопном и подтаранном суставах). Модификация таблицы заключалась в использовании международного метода регистрации амплитуд движений (SFTR) и рентгенологической классификации остеоартроза

Рис. 1. Классификация переломов пилона по Rüedi и Allgöver

J. Kellegren и J. Lawrence [13]. Результат считали отличным (1-2 балла) при нормальной походке, отсутствии ограничений в работе и спорте, сомнительном нарушении функции голеностопного и подтаранного суставов, сомнительных признаках остеоартроза. Результат оценивали как хороший (3–7 баллов), если имелась боль при значительных нагрузках, имелась возможность работать, но при ограничении нагрузок, ограничение движений в голеностопном суставе менее 20°, сомнительное ограничение функции подтаранного сустава при минимальных рентгенологических признаках остеоартроза. Результат оценивали как удовлетворительный (8-13 баллов) при умеренных болях в условиях обычных нагрузок, хромоте, ограничении трудоспособности, а также при ограничении движений в голеностопном суставе более 20º, особенно разгибания, ограничении движений в подтаранном суставе более 50 % от амплитуды движений в здоровом суставе и развитии признаков остеоартроза III стадии. Неудовлетворительный результат (14–24 балла) — при значительных болях, выраженной хромоте, ригидном суставе, отсутствии движений, остеоартрозе IV стадии или фиброзном анкилозе. Было использовано 6 видов оперативных вмешательств (табл. 1).

Таблица 1

Структура оперативных вмешательств

|

Вид хирургического вмешательства |

Кол-во |

|

Закрытый чрескостный внеочаговый дистракционный остеосинтез (ЧВДО) |

26 |

|

ЧВДО с открытой репозицией |

14 |

|

ЧВДО с открытой репозицией и пластикой дефекта суставной поверхности местными тканями |

5 |

|

ЧВДО с открытой репозицией и пластикой суставной поверхности аутотрансплантатом |

3 |

|

Открытая репозиция и внутренняя фиксация пластиной и винтами |

9 |

|

Первичный артродез |

2 |

|

Всего |

59 |

Таким образом, чрескостный внеочаговый дистракционный остеосинтез по Илизарову был применен на 48 конечностях. Для выполнения операций использовали детали из комплекта аппарата Илизарова для бедра и голени. При остеосинтезе подбирались детали, изготовленные на одном заводе, чтобы избежать ме-таллоза деталей, изготовленных из разного металла. При открытой репозиции и остеосинтезе пластиной и винтами соблюдались принципы и техника операций по АО [5, 17]. Использовались имплантаты фирмы «Остеосинтез» (г. Рыбинск).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Опыт лечения больных с данными повреждениями позволил разработать алгоритм, в основе которого лежит последовательное расширение объема операции при невозможности добиться удовлетворительного результата (рис. 2). Как при открытых, так и при закрытых переломах II и III типов по Ruedi и Allgover [18], независимо от времени, прошедшего с момента травмы, методом выбора являлся остеосинтез аппаратом Илизарова. При закрытых переломах II типа в первые дни и часы после травмы предпочтение отдавалось открытой репозиции и внутреннему остеосинтезу по АО.

При ЧВДО сначала выполняли закрытую репозицию и дистракцию. При выполнении операции в ранние сроки почти в 44% случаев этих простых действий оказывалось достаточно для того, чтобы добиться прогностически благоприятного положения отломков (табл. 2). Если же сохранялось значительное смещение или дефект между отломками, не снимая аппарата, производили открытую репозицию. Если после восстановления оси и длины кости оставался дефект суставной поверхности, использовали крупные фрагменты, обнаруженные в ране, для его замещения. Если их оказывалось недостаточно, выполняли пластику трансплантатом, взятым из крыла подвздошной кости. Предложенная тактика позволила (табл. 1) в 26 случаях ограничиться закрытым внешним остеосинтезом. В 14 случаях дополнительно к внешнему остеосинтезу потребовалась открытая репозиция. Лишь в 5 наблюдениях возникла необходимость в пластике местными тканями и в 3 — в пластике аутотрансплантатом. Необходимость первичного артродеза при двух переломах была связана с тотальным разрушением сустава и дистального отдела большеберцовой кости на значительном протяжении. У 9 пациентов, поступивших в первые дни (или часы) после травмы с закрытыми переломами II типа, проведена открытая репозиция и внутренняя фиксация пластиной и винтами.

Одним из основных условий для реализации предлагаемого алгоритма является как можно более раннее выполнение операции — в первые сутки и даже часы после травмы. В этот период ещё отсутствуют рубцовые соединения и разрастания ткани, соединяющей костные фрагменты в неправильном положении. Это позволило добиться прогностически благоприятного положения отломков закрытым способом. Именно выполнение операции в ранние сроки способствует улучшению результатов лечения.

Прослеживается определенная взаимосвязь между давностью травмы и необходимым объемом операции. При остеосинтезе аппаратом Илизарова на протяжении двух недель после травмы необходимость в обнажении области перелома для открытой репозиции отломков и реконструкций возникала реже. При выполнении ЧВДО в более поздние сроки соотношение открытых и закрытых операций было обратным (табл. 2).

Лигаментотаксис возможен при сохранении связок и капсулы сустава. При дистракции крупные фрагменты, расположенные по периферии сустава и непосредственно соединяющиеся с суставной капсулой, смещаются дистально вслед за стопой. При этом свободно лежащие

Таблица 2

Взаимосвязь объема операции от сроков, прошедших с момента травмы

|

Срок от момента травмы |

е «>s 3 m >g 3 М О О У д щ У m g ° |

Ж эВ о S В g й s § a |s g в s |

й ® Q О О Q Р с й с о о |

е S |

|

До 2 нед. |

16 |

7* |

8 |

31 |

|

Более 2 нед. |

10 |

15 |

1 |

26 |

|

Итого |

26 |

22 |

9 |

57 |

* — из рассматриваемой группы исключены 2 случая первичного артродезирования голеностопного сустава, поскольку сроки никоим образом не определяли исход и объем операции.

в центре костные фрагменты могут оставаться на месте, в результате чего образуются мозаичные дефекты в центральной части суставной поверхности. После завершения дистракции аппарат находится в нейтральном режиме стабилизации. Фактически происходит декомпрессия суставной полости, что позволяет вновь образующемуся регенерату заполнять межотломковое пространство и дефекты. Снятие аппарата через 2–2,5 месяца приводит к компрессии за счет тонуса мышц голени. В эти сроки полного сращения ещё не происходит, отломки соединены фиброзно-хрящевой мозолью, и под давлением блока таранной кости моделируется суставная поверхность, которая образована собственно хрящевой поверхностью и дефектами, заполненными образующимся регенератом. В эти сроки исключается осевая нагрузка, проводится сгибание-разгибание. Фиксация в аппарате продолжается не более 2–2,5 месяцев, так как в результате костного сращения моделирование регенерата будет невозможно, а образовавшиеся уступы и впадины будут травмировать поверхность таранной кости. Даже при отсутствии идеальной репозиции существует реальная возможность достижения хорошего функционального результата.

С учетом вышесказанного нами конкретизированы понятия «удовлетворительное» и «неудовлетворительное» положение отломков. Поскольку при импресси-онных переломах, сопровождающихся дефектом суставной поверхности, невозможно вести речь о полном восстановлении исходного состояния, оптимальным представляется оперировать понятиями «прогностически благоприятное (удовлетворительное)» и «прогностически неблагоприятное (неудовлетворительное)» положение костных фрагментов. Исследования показали, что прогностически благоприятным можно считать результат репозиции, когда восстановлена длина и ось большеберцовой и малоберцовой костей, а фрагменты, составляющие пилон, образуют поверхность, конгруэнтную блоку таранной кости на протяжении не менее 80% имевшейся ранее суставной поверхности.

К сожалению, не все пострадавшие имели возможность наблюдаться в динамике в тех лечебных учреждениях, где выполнялись операции. Из 57 пациентов лишь у 42 прослежены ближайшие результаты (1 год

Рис. 2. Алгоритм остеосинтеза внутрисуставных оскольчатых переломов дистального метаэпифиза большеберцовой кости с последовательным расширением объема операции

после операции), у 26 — до двух лет и у 20 — до трех лет и более.

Анализ рентгенологических признаков остеоартроза (в баллах) (табл. 3) у пациентов в зависимости от срока после операции показал, что через год после травмы уже наблюдаются минимальные проявления ОА (небольшое сужение суставной щели, единичные остеофиты — 1,6 ± 0,13 балла, отличие от нормы 40%). Через 2 года изменения сустава нарастают — 2,24 ± 0,19 балла (56 % от нормы), отличие от показателя 1 года достоверное (р < 0,01). Через 3 года после травмы рентгенологическая картина еще достовернее отличается от изменений, которые имелись через 1 год (р < 0,001), и приближается к III стадии (умеренное сужение суставной щели, множественные остеофиты) — 2,6 ± 0,26 балла (65 % от нормы), но не отличается от картины, имеющейся через 2 года (p > 0,05).

Комплексная оценка у 41 больного (табл. 4) (субъективные и объективные показатели, выявлен-

Таблица 3

Выраженность (в баллах) рентгенологических признаков остеоартроза у пациентов в зависимости от срока после операции

|

Статистические показатели |

Длительность наблюдения |

||

|

До 1 года |

До 2 лет |

3 года и более |

|

|

n* |

41 |

25 |

18 |

|

M |

1,6 |

2,2 |

2,6 |

|

± m |

0,13 |

0,19 |

0,26 |

|

p |

1/2 < 0,01; 1/3 <0,001; 2/3 > 0,05 |

||

* не включены 4 пациента с костными анкилозами, которые не рассматриваются в классификации рентгенологических признаков остеоартроза.

ные при обследовании 32 пациентов после внешнего остеосинтеза и 9 — после внутреннего) отдаленных результатов через 12 ± 2,4 месяца после травмы выявила достоверно (p < 0,001) худшие результаты у больных, оперированных через 2 недели и более после травмы. Средняя оценка отдаленных результатов больных, оперированных в первые 2 недели (6,3 ± 0,63), свидетельствует о хорошем исходе лечения. Аналогичная оценка у больных, оперированных после 2 недель, равна 10,8 ± 1,04 и относится к группе удовлетворительных результатов (границы от 8 до 13 баллов) (p < 0,001).

У пациентов с выполненной репозицией в аппарате Илизарова закрытым способом (лигаментотаксис) посттравматические изменения сустава были менее выражены через 1 и 2 года после операции (p < 0,05) (табл. 5). Через 3 года достоверного влияния факта «открытая репозиция» на выраженность изменений голеностопного сустава не выявлено (p > 0,05). Возможно, это связано с малочисленностью группы — 14 человек. При этом установлено нарастание рентгенологически выявляемых посттравматических изменений в суставе, которые через 3 года становятся достоверно более выражены по сравнению с показателями первого года после операции (p < 0,05–0,01).

Таблица 4

Отдаленные результаты лечения пациентов в зависимости от времени, прошедшего с момента травмы до операции

|

Показатели |

До 2 недель |

Более 2 недель |

|

n |

28 |

13 |

|

M ± m |

6,3 ± 0,63 |

10,8 ± 1,04 |

|

t; p |

t = 3. 908 p < 0,001 |

|

Таблица 5

Выраженность (в баллах) рентгенологических признаков остеоартроза у пациентов после чрескостного внеочагового дистракционного остеосинтеза (ЧВДО)

|

Сроки наблюдения, количество пациентов |

Лигаментотаксис, n, M ± m |

ЧВДО + открытая репозиция, n, M ± m |

|

1 год (n = 32) |

n = 17; 1,3 ± 0,14 |

n = 15; 2,0 ± 0,28 |

|

p |

< 0,05 |

|

|

2 года (n = 19) |

n = 11; 1,8 ± 0,26 |

n = 8; 2,8 ± 0,37 |

|

p |

< 0,05 |

|

|

3 года (n = 14) |

n = 8; 2,4 ± 0,46 |

n = 6; 3,2 ± 0,54 |

|

p |

> 0,05 |

|

|

p 1 год / 2 года |

> 0,05 |

> 0,05 |

|

p 1 год / 3 года |

< 0,01 |

< 0,05 |

|

p 2 года / 3 года |

> 0,05 |

> 0,5 |

ВЫВОДЫ

-

1. Алгоритм хирургического вмешательства при оскольчатых переломах пилона большеберцовой кости определяется оценкой результатов каждого этапа операции — от закрытой до открытой репозиции с костной пластикой. В 44 % случаев даже при самых тяжелых повреждениях для достижения хорошего результата достаточно закрытой репозиции с помощью аппарата Илизарова, каждый четвертый случай дополнительно требует открытой репозиции, каждый пятый — использования костной пластики.

-

2. Достаточным условием достижения хорошего результата лечения является не идеальная репозиция, а восстановление не менее 80 % суставной поверхно-

- сти большеберцовой кости и осевых взаимоотношений в суставе.

-

3. Показанием к открытой репозиции является невозможность закрытого восстановления оси и длины берцовых костей при закрытых и открытых переломах типа II и III (по Rüedi и Allgöver), показанием к костной пластике — дефект более 20 % суставной поверхности дистального эпифиза большеберцовой кости. Методом выбора при закрытых переломах II типа является ранний внутренний остеосинтез по АО.

-

4. Результаты лечения зависят от двух основных факторов — тяжести повреждения и срока выполнения операции.