Алмазоносность отложений мезокайнозоя на территории платформенной части пермского края

Автор: Морозов Г.Г., Осовецкий Б.М., Накарякова И.Р., Рыбальченко А.Я., Шафрановский Г.И., Курбацкая Ф.А., Казымов К.П., Илалтдинов И.Я.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология твердых полезных ископаемых

Статья в выпуске: 4, 2007 года.

Бесплатный доступ

Изучены концентраты обогащения на винтовом шлюзе мелкообломочного материала (крупность частиц менее 1 мм) 17 крупнообъемных проб, отобранных из мезокайнозойских отложений бассейнов рек Весляны и Лолога. Впервые на платформенной части территории Прикамья обнаружены три мелких кристалла алмаза: два - в среднеюрских отложениях («надрудная» пачка) в районе пос. Серебрянка и один - в гетерогенных осадках верхнего течения р. Лолога. Алмазы имеют размер 0,5-0,2 мм, отличаются сложной комбинационной формой и не несут заметных следов транспортировки в водном потоке. Горизонт юрских отложений в бассейне среднего течения р. Весляны, в котором были обнаружены алмазы, заметно отличается по минеральному составу от вышележащего неалмазоносного горизонта. Мезокайнозойские отложения содержат также минералы-спутники алмаза (пироп, хромдиопсид и др.). Обнаружение алмазов в юрских отложениях северо-запада Пермского края позволяет поставить вопрос о целесообразности постановки поисковых работ на кимберлиты с применением малообъемного опробования на мелкие алмазы.

Короткий адрес: https://sciup.org/147200693

IDR: 147200693

Текст научной статьи Алмазоносность отложений мезокайнозоя на территории платформенной части пермского края

-

a ЗАО «Пермгеологодобыча», 614990, Пермь, ул. Ленина, 64

-

b ВСЕГЕИ, 199026, С.-Петербург, Средний проспект, 74

-

c Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15, mineral@psu.ru

Изучены концентраты обогащения на винтовом шлюзе мелкообломочного материала (крупность частиц менее 1 мм) 17 крупнообъемных проб, отобранных из мезокайно-зойских отложений бассейнов рек Весляны и Лолога. Впервые на платформенной части территории Прикамья обнаружены три мелких кристалла алмаза: два – в среднеюрских отложениях («надрудная» пачка) в районе пос. Серебрянка и один – в гетерогенных осадках верхнего течения р. Лолога. Алмазы имеют размер 0,5-0,2 мм, отличаются сложной комбинационной формой и не несут заметных следов транспортировки в водном потоке. Горизонт юрских отложений в бассейне среднего течения р. Весляны, в котором были обнаружены алмазы, заметно отличается по минеральному составу от вышележащего неалмазоносного горизонта. Мезокайнозойские отложения содержат также минералы-спутники алмаза (пироп, хромдиопсид и др.). Обнаружение алмазов в юрских отложениях северо-запада Пермского края позволяет поставить вопрос о целесообразности постановки поисковых работ на кимберлиты с применением малообъемного опробования на мелкие алмазы.

Проблема поисков богатых коренных источников уральских россыпных алмазов остается одной из самых актуальных не только для региона, но и для отечественной геологии. Среди множества задач, возникающих в связи с этим, особенно важными являются следующие: 1) установление типа пород – первоисточников уральских алмазов; 2) определение района поисков и 3) обоснование методики поисков.

Относительно первой задачи большинство авторитетных ученых придерживается предположения о том, что уральские алмазы имеют кимберлитовое происхождение. Однако существуют мнения о лампроитовой, туффи-зитовой их природе и др.

Высказано множество гипотез о вероятных местах нахождения кимберлитовых (или лам-проитовых) трубок. В основном превалирует мнение о том, что коренные источники алмазов должны располагаться в непосредственной близости от россыпей. В больших объемах проведены прогнозно-поисковые работы на коренные источники алмазов в районах разрабатываемых россыпных месторождений. Пока они не привели к конкретным результатам. В то же время прилегающая территория платформы, на которую также указывали как на вероятное место локализации кимберлитовых трубок, оставалась относительно слабо изученной. В связи с этим большое значение имеет обнаружение на этой территории первых микрокристаллов алмаза [9].

Для решения третьей задачи необходимо остановиться на опыте совместных исследований, выполненных в 2005–2006 гг. сотрудниками ЗАО «Пермгеологодобыча» и кафедры

минералогии и петрографии Пермского университета.

В 2005 г. сотрудниками ЗАО «Пермгеоло-годобыча» в бассейнах рек Весляны и Лолога проведено крупнообъемное опробование отложений разного возраста (от нижнетриасовых до современных). Пробы объемом от 10 до 130 м3 отбирались из канав, в карьерах и естественных обнажениях. Наиболее детально опробованы отложения, вскрытые карьерами в районе пос. Усть-Черная и пос. Серебрянка. Основное внимание при опробовании уделено среднеюрским терригенным отложениям. Выбор мест опробования определялся, в частности, наличием сложной текстуры отложений, проявляющейся в присутствии многочисленных прослоев, линз, зон смятия, дайкообраз-ных тел, инъецированных участков и т.д. В литологическом отношении основная часть проб представлена песчаными, глинистыми, алевритовыми и гравийно-галечными слоями, в разных соотношениях и сложным образом чередующимися в разрезе. В общей сложности в 2005 г. было отобрано и обогащено 17 проб, в том числе 11 - в бассейне р. Весляны и 6 - в бассейне р. Лолога. Среднеюрскую толщу характеризовали 13 проб, остальные отобраны из триасовых пород и современного аллювия.

Обогащение проб проведено на обогатительной фабрике по традиционной методике. Обломочный материал крупностью менее 1 мм, обычно удаляемый в «хвосты», в данном случае был частично отобран для последующего обогащения на винтовом шлюзе. Объем этого материала колебался от 0,2 до 1 м3. В результате обогащения получены концентраты массой от 1,4 до 12,7 кг (табл. 1).

Концентраты винтового шлюза были направлены на изучение в Пермский госунивер-ситет. Обработка концентратов осуществлялась с выполнением следующих операций: рассев на классы, магнитная и электромагнитная сепарация, разделение в тяжелой жидкости, домывка в чашке с бромоформом с получением ультраконцентрата с целью выделения золота и платиноидов, плавление в щелочи. Выполнен минералогический анализ всех выделенных подфракций, при их просмотре под бинокуляром выделены минералы-спутники алмаза (пиропы и хромдиопсиды), из ультраконцентратов отобраны знаки золота и платиноидов, плавни просмотрены на присутствие мелких алмазов.

Наиболее важным результатом совместных работ явилось обнаружение трех мелких зерен алмазов , впервые установленных в осадочных породах платформенной части Прикамья. Два зерна алмаза выделены из проб (К-109 и К-113), отобранных в районе пос. Серебрянка, и одно - из пробы (К-207) гетерогенного аллювия верховьев р. Лолога.

Более детальная литологическая характеристика алмазоносных отложений приведена ниже.

Проба К-109 отобрана из отложений базального горизонта «надрудной» пачки средней юры в районе д. Давыдовка. Канавой параметрами 6х3 м под техногенными отвалами, почвенно-растительным слоем и супесью вскрыты пески рыжевато-коричневые рыхлые с гравием и галькой (мощность 2,5 м), глины желтые плотные с песком, гравием и галькой (0,8 м) и глины зеленые плотные (0,5 м).

Проба К-113 отобрана в карьере, расположенном в 8 км восточнее пос. Серебрянка. В пробе представлены следующие слои: глина красновато-коричневая с песком (мощность 0,25 м); глинисто-песчаные отложения с многочисленными субпараллельными прослойками песка разнозернистого более темного темно-коричневого цвета, соединенными между собой мелкими прожилками того же состава (1,85 м); песок светло-серый, желтоватосерый слоистый с включениями округлых песчаных образований (1,6 м); песок светлосерый, серый и темно-серый средне- и крупнозернистый кварцевый слоистый, прослоями глинистый (2,0 м).

Проба К-207 характеризует русловой грубообломочный аллювий р. Лолог с подстилающими нижнетриасовыми песчаниками. Отобрана из канавы, вскрывшей разрез аллювия на пойме реки в 10 м ниже по течению от брода (разрушенного моста) в 7 км от истока. Аллювиальные отложения голоценового возраста представлены галечниками с редкими мелкими валунами и глыбами и песчаноглинистым заполнителем. Песчаники зеленовато-серые мелкозернистые слабо глинистые с прослоями более светлых сильно пиритизиро-ванных.

Таблица 1 . Общая характеристика крупнообъемных проб мезокайнозойских отложений северо-запада

Пермского края

|

№ п/п |

№ пробы |

Место взятия |

Возраст отложений |

Исходный объем, м3 |

Объем отсева –1 мм, м3 |

Масса концентрата, кг |

Выход концентрата, кг/м3 |

|

1 |

К-100 |

Карьер в 8,9 км западнее пос. У.-Черная |

J 2 |

50.0 |

1.0 |

1.4 |

1.4 |

|

2 |

К-102 |

Карьер у пос. У.-Черная |

« |

50.0 |

1.0 |

7.6 |

7.6 |

|

3 |

К-103 |

« |

« |

50.0 |

1.0 |

2.2 |

2.2 |

|

4 |

К-104 |

« |

« |

50.0 |

1.0 |

7.5 |

7.5 |

|

5 |

К-106 |

« |

« |

50.0 |

1.0 |

2.85 |

2.85 |

|

6 |

К-109 |

Канава в 8 км юго-восточнее пос. Серебрянка |

« |

12.0 |

0.7 |

4.9 |

7.0 |

|

7 |

К-110 |

Карьер в 8 км на восток от пос. Серебрянка |

« |

50.0 |

0.5 |

7.35 |

14.7 |

|

8 |

К-111 |

« |

« |

50.0 |

1.0 |

12.7 |

12.7 |

|

9 |

К-112 |

« |

« |

50.0 |

1.0 |

8.8 |

8.8 |

|

10 |

К-113 |

« |

« |

50.0 |

1.0 |

10.5 |

10.5 |

|

11 |

К-114 |

р. Весляна, р-н пос. Серебрянка |

Q 4 |

10.0 |

0.2 |

4.8 |

24.0 |

|

12 |

К-202 |

Карьер западнее пос. У.-Силайка |

J2 |

58.5 |

1.0 |

3.727 |

3.727 |

|

13 |

К-203 |

« |

« |

152.0 |

1.0 |

4.4 |

4.4 |

|

14 |

К-204 |

Канава восточнее пос. У.-Силайка |

Q 4 |

76.0 |

1.0 |

3.4 |

3.4 |

|

15 |

К-205 |

Сервинский карьер |

T 1 |

130.0 |

1.0 |

3.15 |

3.15 |

|

16 |

К-206 |

« |

« |

130.0 |

1.0 |

5.2 |

5.2 |

|

17 |

К-207 |

Верхнее течение р. Лолог |

T 1 +Q 4 |

60.0 |

1.0 |

4.7 |

4.7 |

Общая характеристика обнаруженных зерен алмаза приведена в табл. 2.

Нижеследующее описание двух зерен алмазов выполнено старшим научным сотрудником отдела петрографии ВСЕГЕИ Г. И. Шафрановским.

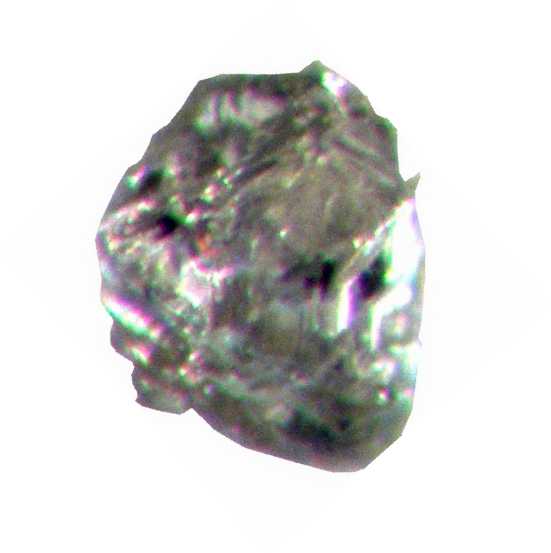

Алмаз из пробы К-109 представлял собой водяно-прозрачное зерно удлиненноизометрического облика. Несмотря на неясный габитус, осложненный грубослоистым макрорельефом в сочетании с индукционными гранями, можно выявить груболаминарный октаэдрический габитус алмаза (рис. 1). Кроме того, наблюдается развитие несовер- шенных кубических поверхностей, на которых наблюдаются крупные тетрагональные отрицательные пирамидки (рис. 2).

Вся поверхность алмаза имеет глянцевитый (леденцовый) микрорельеф, что связано с развитием процессов растворения. Особо отчетливо леденцовый рельеф, сглаживающий ребра ступенек, наблюдается на поверхностях ромбододекаэдра,. Одна из сторон алмаза осложнена индукционными гранями, не допустившими полного огранения алмаза (рис. 3). Формы ромбододекаэдра выражены в виде компликационных ступенек октаэдра (рис. 4).

Таблица 2 . Общая характеристика зерен алмазов

|

Характеристика |

Проба К-109 |

Проба К-113 |

Проба К-207 |

|

Место взятия |

Зачистка в районе д. Давыдовка |

Карьер в 8 км к востоку от пос. Серебрянка |

Русло р. Лолог, 7 км от истока |

|

Возраст и литология пород |

Среднеюрские пески, глины, галечники |

Среднеюрские ожелез-ненные пески и глины с примесью гальки |

Нижнетриасовые песчаники и голоценовые галечники |

|

Размер зерна алмаза, мм |

0.50х0.35х0.30 |

0.35х0.25х0.20 |

0.35х0.22х0.20 |

|

Масса, мг |

0,5 |

0,2 |

0,15 |

|

Кристаллографическая характеристика |

Комбинация октаэдр-ромбододекаэдр-куб |

Комбинация октаэдр-ромбододекаэдр |

Октаэдр плоскогранный |

|

Характер поверхности |

Ступенчатая со сложной микроскульптурой |

Ступенчатая с прямоугольными микроформами |

Шероховатая на сколах, тонкослоистая на грани октаэдра |

|

Окраска |

Бесцветная |

Желтая |

Беловато-желтоватая |

|

Оттенок |

Сероватый |

- |

- |

|

Прозрачность |

Полупрозрачен |

Полупрозрачен |

Полупрозрачен |

|

Люминесценция в УФ-лучах |

Голубая сильная |

Бледно-голубая очень слабая |

Светло-голубоватая сильная |

|

Включения |

Черные пластинчатые |

- |

Черные точечные |

|

Дебаеграмма |

Точечная со слегка размытыми рефлексами |

Точечная с размытыми рефлексами |

Не направлялся |

|

Дата находки |

13.01.06 г. |

10.02.06 г. |

22.02.06 г. |

Индукционные поверхности выполнены объемными фигурами в виде шестиугольных или треугольных ямок со ступенчатыми бортами. Среди треугольных пирамид встречаются фигуры с обратной ориентировкой. Влияние процессов растворения, покрывающих леденцовым рельефом преимущественно положительные микроформы кристалла, наблюдается и на индукционных поверхностях. Отмечаются единичные зеленые пятна пигментации, свидетельствующие о том, что алмаз после формирования не подвергался воздействию высоких температур. В ультрафиолетовых лучах кристалл слабо люминесцирует голубоватым цветом, при определении твердости на муассанитовой пластинке легко оставляет царапину.

Таким образом, кристалл алмаза из пробы К-109 относится к полуокруглым разностям и имеет комплексный октаэдр-куб-ромбо-додекаэдрический габитус, что указывает на относительно низкие термобарические условия его образования. Поверхность кристалла сильно преобразована процессами растворения и покрыта глянцевитым рельефом. Одна- ко следов окисления или механического разрушения не обнаружено. Прозрачность, бесцветность и сильный блеск говорят о его высоком качестве. Единичные зеленые пятна пигментации исключают последующее воздействие на сформированный кристалл высоких (500–550oC) температур.

Второй алмаз также имеет сложную комбинационную форму с более широким развитием тонко скульптурированных граней ромбододекаэдра. Его отличительной особенностью является ярко-желтая окраска.

Необходимо особо подчеркнуть, что оба найденных в бассейне р. Весляны алмаза не имеют признаков транспортировки в водной среде. На них отчетливо видны отдельные остроугольные выступы, особенно на первом, которые едва ли могли сохраниться при переносе в толще речных донных наносов (рис. 7). На этих зернах отсутствуют даже слабые признаки такого переноса – мелкие ямки, микро-сколы, выбоины и т.п. Эти особенности могут указывать на близость коренного источника.

Алмаз из пробы К-207 представляет собой обломок плоскогранного октаэдра. Он имеет беловато-желтоватую псевдохроматическую окраску, обусловленную наличием у прозрачного с желтоватым оттенком алмаза мелкоямчатого рельефа (рис. 6). Облик зерна алмаза удлиненно-уплощенный. Реликты октаэдрических граней блестящие (рис. 7) и несут тонкий штриховой рельеф. Однако большая часть обломка покрыта мелкоямчатым рельефом.

Процесс окисления проявился в растравливании коротких борозд – бывших раскрытых трещин, развитых вдоль одного из направлений спайности (рис. 7). В единичных случаях отмечаются мелкие, скорее всего рудные, включения черного цвета. Крайне редко наблюдаются незначительные по площади сколы, имеющие раковистый излом без признаков влияния процессов окисления.

Такие отщепы могут возникать даже в процессе обогащения пробы. В ультрафиолетовых лучах алмаз слабо люминесцирует голубоватым цветом. При царапании по муас-санитовой пластинке оставляет глубокий след.

Этот алмаз рос в неоднородной среде, в результате чего он захватывал рудные минералы. После своего формирования алмаз дезинтегрировался. Затем на него воздействовали окислительные процессы, в результате которых его поверхность покрылась мелкоямчатым рельефом, а трещины были разъедены. Такого типа алмазы встречались в керне одной из скважин, пробуренной в районе участка «Южная Рассольная».

Рис. 1. Комплексный габитус полуокруглого алмаза: груболаминарный октаэдр с реликтами поверхностей куба и ромбододекаэдра, несущих глянцевитый рельеф

Рис. 2. Ракурс алмаза, соответствующий выходу четверной оси, с крупными тетрагональными ямками макрорельефа на поверхности куба и окружающим их ступенчатым рельефом ромбододекаэдра

Рис. 3. Индукционный рельеф, образующий неровные поверхности из-за объемных вмятин, выполненных в виде обратных треугольных или гексагональных ямок со ступенчатыми бортами

Рис. 4. Глянцевитый рельеф, развитый на ступенчатой поверхности ромбододекаэдра

Рис. 5. Ракурс алмаза с остроугольными выступами

Рис. 6. Полуобломок октаэдра с матированным рельефом

Рис. 7. Ракурс алмаза, соответствующий выходу тройной оси, видны реликты поверхности плоскогранного октаэдра; основная часть поверхности обломка покрыта мелкоямчатым рельефом с редкими растравленными процессом окисления бороздами

Минералогическое изучение тяжелой фракции опробованных отложений позволило выявить существенное различие алмазоносных и неалмазоносных горизонтов средней юры (табл. 3).

Алмазоносная толща (базальный горизонт «надрудной» пачки) средней юры характеризуется преобладанием в составе тяжелой фракции ставролита (37-45%), минералов группы эпидота (18-19%) и повышенным содержанием дистена (8-13%). Дистен-эпидот-ставролитовая минеральная ассоциация горизонта является типичной и выдерживается на значительной площади. Характерны пониженное содержание гранатов (не более 6,6%), повышенное - лейкоксена (до 8,4%) и присутствие слюдистых агрегатов (до 0,8%).

Расположенная выше неалмазоносная толща отличатся от первой повышенным содержанием гранатов (11-25%). Минеральная ассоциация тяжелой фракции здесь эпидот-гранат-ставролитовая. Для некоторых прослоев характерно существенно повышенное содержание амфиболов (обыкновенной роговой обманки) - до 4,5%.

Различие минерального состава этих толщ обусловлено, с одной стороны, разновозраст-ностью отложений и, с другой, - разной ролью главных источников питания - пород Урала и Балтийского щита. В западных разре- зах, где была опробована неалмазоносная толща юры, значительно заметнее роль сноса обломочного материала с Балтийского щита, а в восточных – с Урала.

Алмаз, обнаруженный в гетерогенных отложениях бассейна р. Лолог, мог поступить из среднеюрских или флювиогляциальных отложений. В то же время минеральный состав тяжелой фракции (эпидотовая ассоциация) свидетельствует о преобладании в пробе обломочного материала нижнетриасовой толщи. Это позволяет поставить проблему об алмазо-носности триаса, решение которой имеет очень важное поисковое значение.

Наиболее характерным минералом-спутником алмаза в опробованных отложениях является пироп . Всего в концентратах 17 проб было найдено 144 зерна пиропа (табл. 4).

Однако основная часть зерен пиропов (104 шт.) обнаружена в неалмазоносных отложениях, вскрытых в западных карьерах (западнее пос. Усть-Черная). Более показательны в этом отношении данные пересчета встречаемости зерен пиропов на условную пробу, содержащую 1 кг тяжелой фракции (ТФ). Встречаемость пиропов в алмазоносных отложениях базального горизонта средней юры, вскрытого в районе пос. Серебрянка, на порядок меньше. Таким образом, поступление преобладающей части зерен пиропов в юрскую толщу происходило, скорее всего, с запада вместе с основной массой зерен гранатов, в то время как источник сноса алмазов мог не совпадать с таковым пиропов.

Для зерен пиропов характерны небольшие размеры (среднее значение среднего поперечника d ср – около 0,3 мм), средняя степень ока-танности, светло-фиолетовая окраска, гладкая или слегка шероховатая поверхность, прозрачность, овальная форма или неправильные кубоиды. По этим характеристикам юрские пиропы практически не отличаются от ранее обнаруженных пиропов в современном аллювии территории Вятско-Камской впадины [12]. Отсюда можно сделать вывод о том, что среднеюрские грубообломочные отложения являются главным промежуточным коллектором пиропов в данном районе.

Таблица 3. Минеральный состав аллотигенной части тяжелой фракции среднеюрских отложений бассейна р. Весляны (класс 0,5-0,25 мм), %

|

Минерал |

Алмазоносная толща |

Неалмазоносная толща |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

Ср. |

5 |

6 |

7 |

8 |

Ср. |

|

|

Гранаты |

6.1 |

5.8 |

6.6 |

3.9 |

5.6 |

20.7 |

24.6 |

25.5 |

10.7 |

20.4 |

|

Ставролит |

36.6 |

44.5 |

40.2 |

41.3 |

40.7 |

34.0 |

30.2 |

28.6 |

28.5 |

30.3 |

|

Дистен |

10.0 |

8.4 |

13.3 |

12.6 |

11.1 |

9.0 |

8.1 |

6.9 |

9.3 |

8.3 |

|

Гр. эпидота |

18.7 |

19.2 |

18.4 |

17.9 |

18.5 |

14.2 |

16.3 |

17.5 |

26.6 |

18.6 |

|

Ильменит |

6.5 |

3.7 |

0.9 |

2.5 |

3.4 |

5.2 |

3.2 |

3.7 |

2.6 |

3.7 |

|

Хромшпинелиды |

2.7 |

1.8 |

1.9 |

1.6 |

2.0 |

3.1 |

2.1 |

2.2 |

0.8 |

2.1 |

|

Магнетит |

1.0 |

0.4 |

0.4 |

0.2 |

0.5 |

0.5 |

0.2 |

- |

- |

0.2 |

|

Циркон |

0.6 |

0.2 |

0.4 |

0.4 |

0.4 |

0.5 |

0.9 |

0.6 |

0.4 |

0.6 |

|

Рутил |

1.6 |

1.0 |

1.5 |

0.4 |

1.1 |

1.0 |

0.9 |

1.2 |

0.4 |

0.9 |

|

Турмалин |

4.5 |

1.6 |

4.6 |

6.2 |

4.2 |

3.1 |

4.9 |

5.5 |

4.5 |

4.5 |

|

Лейкоксен |

5.3 |

8.4 |

6.6 |

7.4 |

6.9 |

3.1 |

3.4 |

4.1 |

5.7 |

4.1 |

|

Пироксены |

0.4 |

0.2 |

1.0 |

0.8 |

0.6 |

0.2 |

1.2 |

0.4 |

1.8 |

0.9 |

|

Амфиболы |

0.8 |

0.8 |

1.9 |

1.4 |

1.2 |

1.5 |

0.6 |

2.4 |

5.3 |

2.5 |

|

Хлоритоид |

1.0 |

1.6 |

0.9 |

1.6 |

1.3 |

1.0 |

0.9 |

1.0 |

0.6 |

0.9 |

|

Силлиманит |

1.0 |

1.0 |

0.6 |

0.4 |

0.8 |

0.5 |

0.4 |

0.2 |

1.0 |

0.5 |

|

Андалузит |

0.2 |

0.2 |

0.2 |

- |

0.2 |

- |

0.4 |

- |

0.2 |

0.2 |

|

Сфен |

0.4 |

0.2 |

0.2 |

- |

0.2 |

0.2 |

- |

- |

- |

0.1 |

|

Слюд. агр. |

0.8 |

0.6 |

- |

0.6 |

0.5 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Прочие |

1.8 |

0.4 |

0.4 |

0.8 |

0.8 |

2.2 |

1.7 |

0.2 |

1.6 |

1.2 |

Таблица 4. Основные характеристики зерен пиропов в опробованных отложениях

|

№ п/п |

№ пробы |

Число зерен |

Встречаемость |

Максимальный размер, мм |

Средний балл окатанности |

||

|

На 1 м3 отсева - 1 мм |

На 1 кг ТФ (+0,2 мм) |

по длинной оси |

d ср |

||||

|

1 |

К-100 |

18 |

18 |

55 |

0,62 |

0,43 |

2,5 |

|

2 |

К-102 |

49 |

49 |

56 |

0,81 |

0,54 |

2,3 |

|

3 |

К-103 |

18 |

18 |

89 |

0,80 |

0,52 |

2,8 |

|

4 |

К-104 |

19 |

19 |

28 |

0,60 |

0,44 |

2,5 |

|

5 |

К-106 |

3 |

3 |

13 |

0,50 |

0,37 |

2,7 |

|

6 |

К-109 |

1 |

1 |

2 |

0,53 |

0,42 |

3,5 |

|

7 |

К-110 |

6 |

12 |

9 |

0,55 |

0,42 |

2,9 |

|

8 |

К-111 |

6 |

6 |

4 |

0,51 |

0,43 |

3,1 |

|

9 |

К-112 |

3 |

3 |

2 |

0,42 |

0,32 |

2,0 |

|

10 |

К-113 |

3 |

3 |

2 |

0,41 |

0,29 |

3,0 |

|

11 |

К-114 |

5 |

25 |

5 |

0,43 |

0,33 |

3,0 |

|

12 |

К-202 |

4 |

4 |

23 |

0,50 |

0,34 |

3,4 |

|

13 |

К-203 |

3 |

3 |

21 |

0,56 |

0,39 |

2,7 |

|

14 |

К-204 |

3 |

3 |

15 |

0,57 |

0,38 |

2,7 |

|

15 |

К-205 |

0 |

0 |

0 |

- |

- |

- |

|

16 |

К-206 |

0 |

0 |

0 |

- |

- |

- |

|

17 |

К-207 |

3 |

3 |

26 |

0,56 |

0,39 |

3,2 |

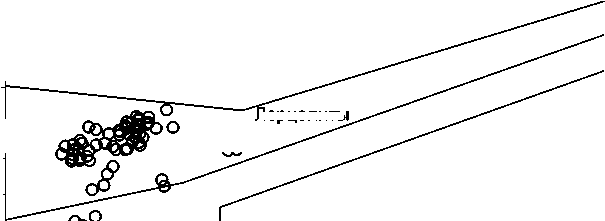

По химическому составу юрские пиропы являются низкохромистыми (содержание Cr 2 O 3 обычно 1,5-4%) среднекальциевыми (СаО 3-6%) разностями и попадают в поле лерцолитового парагенезиса на диаграмме Н.В.Соболева (рис. 8).

Хромдиопсиды менее распространены в юрских отложениях. Всего обнаружено 68 зерен (табл. 5).

Основная часть зерен хромдиопсидов (47 шт.), как и пиропов, обнаружена в юрских отложениях западных карьеров. В алмазоносных отложениях средней юры в бассейне р. Весляны хромдиопсиды вообще отсутствуют. Скорее всего, хромдиопсиды и пиропы поступали из одного первоисточника. Различия между ними обусловлены более низкой абразивной прочностью зерен хромдиопсидов. Эти различия заключаются в меньших размерах зерен хромдиопсидов (среднее значение среднего поперечника около 0,25 мм) и более высокой степени их окатанности.

С учетом химического состава можно сделать вывод о том, что основная часть зерен хромдиопсидов, по-видимому, не связана с кимберлитовыми породами. Среди них много безнатриевых и низконатриевых разностей (содержание Na 2 O менее 1%).

Из других характерных минералов-индикаторов, определенная часть которых может быть связана с алмазоносными кимберлитами, в составе концентратов обнаружены муассанит, перовскит, фуксит, уваровит, пироп-альмандины, платиноиды, ильменит, хромшпинелиды. Несмотря на представительные объемы опробования, алмазы размером более 1 мм в изученных пробах не были обнаружены. Такой результат не противоречит предположению о том, что первоисточниками мелких алмазов могут быть кимберлитовые или лампроитовые тела. Расчеты показали, что для обнаружения одного мелкого кристалла алмаза в отложениях базального горизонта средней юры достаточно пробы объемом 2-3 м3.

Обнаружение мелких алмазов в мезокайно-зойских породах платформенной части Прикамья косвенно свидетельствует о перспективности применения на последующем этапе прогнозно-поисковых работ методики поисков коренных источников алмазов по мелким их кристаллам, которая успешно проявила себя при поисках лампроитов в Австралии. Такая методика в свое время была рекомендована для оценки перспектив новых алмазоносных районов [1-8, 10, 11].

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2007 (9)

Геология

Вып. 4

СаО, мас. %

Верлиты

Лерцолиты oo co

Алмазоносные дуниты-гарцбургиты

0 2 4 6 8 10 12 14

Сr2O3, мас. %

Рис. 8. Положение пиропов на генетической диаграмме Н.В. Соболева

Таблица 5. Основные характеристики зерен хромдиопсидов в опробованных отложениях

|

№ п/п |

№ пробы |

Число зерен |

Встречаемость |

Максимальный размер, мм |

Средний балл окатанности |

||

|

На 1 м3 отсева - 1 мм |

На 1 кг ТФ (+0,2 мм) |

по длинной оси |

d ср |

||||

|

1 |

К-100 |

17 |

17 |

51 |

0.50 |

0.34 |

3.3 |

|

2 |

К-102 |

19 |

19 |

20 |

0.78 |

0.49 |

3.6 |

|

3 |

К-103 |

11 |

11 |

55 |

0.57 |

0.37 |

3.4 |

|

4 |

К-104 |

2 |

2 |

3 |

0.33 |

0.24 |

3.3 |

|

5 |

К-106 |

0 |

0 |

0 |

- |

- |

- |

|

6 |

К-109 |

0 |

0 |

0 |

- |

- |

- |

|

7 |

К-110 |

3 |

6 |

5 |

0.53 |

0.36 |

2.2 |

|

8 |

К-111 |

1 |

1 |

1 |

0.40 |

0.28 |

3.5 |

|

9 |

К-112 |

1 |

1 |

1 |

0.55 |

0.37 |

4.5 |

|

10 |

К-113 |

0 |

0 |

0 |

- |

- |

- |

|

11 |

К-114 |

2 |

10 |

2 |

0.35 |

0.25 |

3.7 |

|

12 |

К-202 |

6 |

6 |

34 |

0.50 |

0.38 |

3.75 |

|

13 |

К-203 |

3 |

3 |

21 |

0.51 |

0.42 |

3.8 |

|

14 |

К-204 |

1 |

1 |

5 |

|||

|

15 |

К-205 |

0 |

0 |

0 |

- |

- |

- |

|

16 |

К-206 |

1 |

1 |

6 |

0.39 |

0.29 |

4.0 |

|

17 |

К-207 |

1 |

1 |

9 |

0.38 |

0.31 |

4.5 |

В качестве основных задач последующих прогнозно-поисковых работ на алмазы в бассейне верхней Камы рекомендуются следующие:

– подтверждение ранее сделанных находок алмазов,

– установление наиболее продуктивных алмазоносных пластов в разрезах мезокайнозой-ских отложений,

– оценка эффективности поисковой методики по мелким алмазам для данного региона,

– оценка роли индикаторной минеральной ассоциации и отдельных минералов-индикаторов алмазоносных пород.

Список литературы Алмазоносность отложений мезокайнозоя на территории платформенной части пермского края

- Лунев Б.С. Поиски россыпей на основе изучения мелких алмазов/Б.С. Лунев, Б.М. Осовецкий//Алмазоносность Европейского Севера России: тр. XI геол. конф. Коми АССР. Сыктывкар, 1993. С. 139 -141.

- Б.С.Лунев, Б.М.Осовецкий Мелкие алмазы Урала // Вестник Пермского университета. Геология. 1994. № 3. С. 10.

- Лунев Б.С. Роль мелких алмазов Урала в прогнозировании алмазных месторождений Урала и прилегающих территорий/Б.С.Лунев, Б.М.Осовецкий//Прогнозирование и методика геолого-геофизических исследований месторождений полезных ископаемых на Западном Урале: тез. докл. конф. Пермь, 1994. С. 27 -28.

- Лунев Б.С. Мелкие алмазы Урала/Б.С.Лунев, Б.М.Осовецкий. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1996. 128 с.

- Лунев Б.С. Роль мелких алмазов при оценке перспектив новых алмазоносных районов/Б.С. Лунев, Б.М. Осовецкий, Н.А. Косицына//Мелкие ценные минералы в аллювии: тез. докл. конф. Пермь, 1982. С. 50 -52.

- Лунев Б.С. Основные направления работ по мелким алмазам на Урале/Б.С. Лунев, Б.М. Осовецкий, Н.А. Косицына//Методы геологических исследований: тез. докл. конф. Пермь, 1984. С. 33 -35.

- Лунев Б.С. Мелкие алмазы и их поисковое значение/Б.С. Лунев, Б.М. Осовецкий, Н.А. Косицына: тез. докл. VIII Всесоюз. сов. по геологии россыпей. Киев, 1987. С. 276 -277.

- Лунев Б.С. Мелкие алмазы и их поисковое значение/Б.С. Лунев, Б.М.Осовецкий, Н.А.Косицына и др.//Россыпи складчатых (орогенных) областей: тез. докл. IX Всесоюз. сов. по геологии россыпей. Бишкек, 1991. Ч. 3. С. 97 -100.

- Морозов Г.Г. Первые находки алмазов на территории платформенной части Пермского края/Г.Г.Морозов, Б.М.Осовецкий, И.Р.Накарякова, А.Я.Рыбальченко, Ф.А.Курбацкая и др.//Геология и полезные ископаемые Западного Урала. Пермь, 2006. С. 6 -8.

- Осовецкий Б.М. Перспективы обнаружения комплексных россыпей на севере Прикамья/Б.М.Осовецкий//Комплексная оценка аллювия как строительного материала, мелких ценных минералов и основания инженерных сооружений: тез. докл. конф. Пермь, 1987. С. 31.

- Осовецкий Б.М. Некоторые проблемы поисков месторождений алмазов по мелким кристаллам/Б.М.Осовецкий//Мелкие ценные минералы в магматических, метаморфических и осадочных породах: тез. докл. конф. Пермь, 1991. С. 14 -16.

- Осовецкий Б.М. Минералогия мезокайнозоя Прикамья/Б.М.Осовецкий. Пермь: Изд-во ПГУ, 2004. 292 с.