Альпинарий Ботанического сада Петра Великого. История создания и принципы формирования коллекции

Автор: Ткаченко Кирилл Гаврилович

Журнал: Hortus Botanicus @hortbot

Рубрика: Ботанические сады: история и современность

Статья в выпуске: 9, 2014 года.

Бесплатный доступ

Приведена история создания и формирования коллекции-экспозиции Альпинария в Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН. Описаны основные значимые моменты в создании и трансформации коллекции. Даны краткие характеристики успехов и причины неудач интродукции видов разных семейств.

Интродукция, коллекции, экспозиции, эдификаторы, эндемики, редкие виды, родовые комплексы, травянистые растения, альпинарий

Короткий адрес: https://sciup.org/14748439

IDR: 14748439 | УДК: 58.006:579.8

Текст научной статьи Альпинарий Ботанического сада Петра Великого. История создания и принципы формирования коллекции

Ботанические сады являются важным звеном в сохранении биоразнообразия растений природной флоры, в том числе редких и исчезающих видов. В настоящее время перед ботаническими садами стоит важнейшая задача сохранения генофонда растительного мира. Сады должны быть источниками семенного и посадочного материала полезных (лекарственных, декоративных, кормовых, технических), редких и исчезающих видов растений. Создаваемые в них коллекции живых растений являются основой для всестороннего анализа успешности интродукции разных групп растений. Служить базой для проведения разнообразных научных и образовательных программ. Быть источниками материала для последующей реинтродукции (репатриации) в природные ценозы видов с сокращающимися ареалами, маточниками для промышленного выращивания лекарственных и декоративных растений (Андреев, Горбунов, 2000, 2003; Ткаченко, 2012а,б, 2013).

***

Императорский Ботанический сад Санкт–Петербурга (ныне Ботанический сад Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН) всегда реагировал на все мировые садоводческие новшества. Так, вскоре после того, как в Chelsea Physic Garden (Лондон), во второй половине XIX века, были созданы первые «горки» для выращивания альпийских видов, в нашем Саду, уже в 1900 году, также были созданы «Альпийские горки». Это были первые специализированные коллекции, предназначавшиеся для демонстрации выращивавшихся растений горных областей Европы. До этого времени растения, привезённые сс гор Кавказа, Крыма, Сибири bи Дальнего Востока, Евыращивали на территории Сада на грядах, размещенных в разных уголках парка. Но с появлением новой экспозиции на ней целенаправленно стали выращивать растения высокогорий Европы. За следующие четыре года в Саду были созданы пять «горок» общей площадью около гектара. На них были перенесены и демонстрировали привезённые растения Кавказа, Крыма и Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока, затем Северной Америки и Гималаев, а так же некоторые виды флоры Новой Зеландии, которые можно было выращивать в открытом грунте Санкт–Петербурга. К концу 20-х годов ХХ века существующие «горки» уже были полностью сформированы в их настоящем, ставшие фактически брэндом нашего Сада. До середины ХХ века основное пополнение коллекций шло за счёт интродукции новых видов из высокогорий нашей страны, которую осуществляли работавшие в Саду кураторы, сотрудники Сада и Института. Материал привозили из экспедиций в различные горные местности СССР. Начиная с конца 50-х годов ХХ века, кураторы стали вводить в коллекции Альпинария виды растений разных флористических регионов, в том числе редкие, включённые в Красные книги, зачастую привлекая новые образцы из мест их естественного обитания: лугов, степей, высокотравья, каменистых осыпей и т.п. Со временем понятие Альпинарий как бы утратило своё первоначальное значение и в обиход сотрудников Сада вошло новое, обобщающее название для уникальной коллекции-экспозиции многолетних травянистых растений – «Горки» (Шулькина, 1961, 1975; Гусев, 1962; Родионенко, 1974; Каталог…, 1989; Растения …, 2002; Ткаченко, 2012 а,б, 2013; Ткаченко и др., 2013 а,б,в).

Коллекции-экспозиции многолетних травянистых растений открытого грунта в Ботаническом саду Петра Великого, собираемые по принципу родовых комплексов, в настоящее время представлены основными эдификаторами, эндемичными и редкими видами растений разных регионов в границах бывшего СССР и других территорий Северного полушария, преимущественно горных.

Ботанические коллекции, формируемые как «родовой комплекс», представляют собой богатейший материал для проведения комплексных исследований разного плана и уровня (Русанов, 1974; Ткаченко, 1996; 2002, 2006, 2008, 2012а,б, 2013; Ткаченко, Сацыперова, 2003; Ткаченко и др., 2013 а,б,в). Такой подход к формированию коллекций даёт свои положительные результаты при анализе перспектив введения новых растений в урбанофлористику (Ткаченко, 2012 а, б, в; 2013 а, б; Ткаченко, Смирнов, 2010, 2012, 2013). Формирование на протяжении значительного периода времени коллекций Альпинария по принципу родовых комплексов позволило собрать, испытать, оценить и представить на экспозициях травянистые многолетние виды растений разных регионов значительным числом видов и образцов. По данным инвентаризации на начало XXI века в коллекции Альпинария ("Горок") насчитывалось почти 800 таксонов в ранге видов и внутривидовых таксонов. В коллекции собраны представители 94 семейств почти 370 родов папоротников, голосеменных и цветковых растений. Наибольшим числом образцов представлены такие семейства как: Asteraceae, Rosaceae, Ranunculaceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae. В видовом отношении наиболее представлены роды: Acaena , Aconitum, Allium, Anemone, Arabis, Arisaema, Armeria, Anthenaria, Arnica, Asarum, Asparagus, Aster, Astilbe, Bergenia, Bistorta, Campanula, Centaurea, Cerastium , Cimicifuga, Codonopsis, Corydalis, Dianthus, Draba, Dryopteris, Erigeron, Eryngium, Gentiana, Geranium, Heuhera, Hosta, Incarvillea, Inula, Iris, Liatris, Ligularia, Muscari, Paeonia, Papaver, Pennelianthus, Penstemon, Phlox, Polemonium, Polygonatum, Polygonum, Potentilla, Primula, Pulsatilla, Rodgersia, Rhodiola, Salvia, Saxifraga, Scilla, Sedum, Sempervium, Silene, Solidago, Thalictrum, Tricyrtis, Trollius, Tulipa, Valeriana, Veratrum, Veronica, Vincetoxicum, и некоторые другие.

Гордостью коллекций Альпинария являются виды, которые включены в Красные книги разного уровня. Многие из них выращиваются в коллекциях достаточно длительное время. Так, например, Allium altaicum Pall., Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl., Armeria vulgaris Willd., Papaver bracteatum Lindl. и P. orientale L. растут в коллекции более 50 лет; Aralia cordata Thunb., Gentiana lagodechiana (Kusn.) Grossh. и Iris ensata Thunb. выращиваются около 40 лет; тогда как Crambe cordifolia Stev. растёт с 1935 года, почти 80 лет. Хотя, как правило, большинство вводимых в коллекции редких видов существуют от 3-5 до 7-10 лет. Обычно они выпадают вследствие достижения сенильного состояния, не давая потомства. (Каталог …, 1989; Растения …, 2005).

На сегодняшний день в коллекции содержатся ряд образцов, которые находятся в достаточно «почтенном возрасте». Среди «долгожителей», возраст которых перевалил за 70 или даже 80 лет, такие виды, как Asclepias syriaca L., Asparagus officinalis L., Astilbe koreana (Kom.) Nakai, Astilbe rivularis Buch.-Ham. ex D.Don., Astilboides tabularis (Hemsl.)Engl., Brunnera sibirica Stev., Campanula carpatica Jacq., Carex siderosticta Hance, Cerastium purpurascens Adam., Chelone lyonii Pursh., Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim., Geranium wlassowianum Fisch. ex Link, Hemerocallis lilio-asphodelus L., Heuchera americana L., Hosta ventricosa Stearn, Iris sibirica L., Ligularia intermedia Nakai, Paeonia veitchii Zynch, Polemonium caeruleum L., Polemonium reptans L., Rhodiola rosea L., Saxifraga cespitosa L., Saxifraga cuneifolia L., Sedum aizoon L., Sedum hybridum L., Sedum maximum (L.) Hoffm., Smilacina stellata (L.) Desf., Thalictrum minus L., Tricyrtis latifolia Maxim., Trollius asiatius L., Tulipa iliensis Regel, Vincetoxicum rehmannii Boiss. и некоторые другие виды.

Ряд видов растут в коллекции дольше 60-70 лет. Это значительная некоторые виды рода Polygonum s.l.: Bistorta carnea (C.Koch) Kom. ( Polygonum carneum C.Koch), Bistorta elliptica (Willd. ex Spreng.) Kom., Bistorta major S.F.Gray, Bistorta subauriculata Kom., Podophyllum hexandrum Royle и P. emodi Wall. ex Royle и некоторые другие.

Самыми уникальными растениями Горок являются несколько особей Paeonia anomala L. и Bergenia pacifica Kom., которые были привезены ещё самим Владимиром Леонтьевичем Комаровым из его экспедиций в период с 1909 по 1911 г. на Камчатку и в Приморье. Эти растения уже более 100 лет растут в коллекциях Альпинария.

Из ценных для коллекции редких древесных и кустарниковых видов Альпинария стоит выделить Tamarix ramosissima Ledeb., растущий на Сибирской горке. Этот вид находится на экспозиции уже почти 70 лет (с 1946 г.), при этом каждый год красиво и обильно цветёт, но семена в наших условиях он не завязывает. Такая же ситуация со многими видами рода Ephedra , для азиатских видов наши условия всё же являются осень экстремальными, в том числе – и по избытку влаги в почве.

Виды семейства Orchidaceae , ценные как редкие и охраняемые, периодически в коллекциях представлены такими родами, как Cypripedium, Dactylorhiza, Epipactis, Orchis , Platanthera, Tulotis и некоторыми другими. К сожалению, эти красивоцветущие растения слишком часто выпадают из коллекций по разным причинам, основная из них – воровство посетителями. Другая причина, вероятно, кроется в небольшой продолжительности большого жизненного цикла (в закрытом питомнике они существуют в среднем 7-12, редко 15–20 лет). Как показывает опыт, некоторые особи гибнут в короткое время, при этом другие – могут жить и живут при выращивании их в коллекциях долго.

Проведённая (с 2010 по 2012 гг.) перепланировка Альпийской (Европейской) горки значительно расширила существующие границы территории. Это позволило выделить на экспозиции две европейские горные системы – Урал и Карпаты. И уже в 2011 (из Приполярного) и 2012 (из Южного) годах были привезены живые растения из разных областей Урала. Начали формировать коллекцию редких видов растений Северо-Запада и Европейской части России. Среди привезённых растений, вошли виды как Allium schoenoprasum L., Rhodiola rosea L. , Linum uralense Juz., Paeonia anomala L., Thymus calcareus Klok. et Shost., Gagea podolica Schult. et Schult. fil. , Bulbocodium versicolor (Ker.-Gawl.) Spreng. , Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow, и другие. А так же виды, выращенные из семян: Armeria maritime Willd., Fritillaria uva-vulpis Rix, Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss., Linum perrenne L., Onosma simplicissimum L. и другие виды. Всего за 2012 год высажено 133 видов (почти 250 образцов), и в 2013 году высажено дополнительно 129 новых видов (около 200 образцов). На начало 2014 года на Альпийской горке уже высажено всего 274 вида (315 образцов).

Включение в интродукционное испытание новых видов и образцов и естественный выпад старых коллекционных образцов, образует характерный люфт в численном составе коллекции Альпинария. Изменения численности коллекции, в разные годы, составляют примерно от 20-30 до 50-100 образцов, как в сторону увеличения, за счёт включения новых видов и образцов в коллекцию, так и уменьшения видового состава, вследствие гибели от болезней, или выпада из-за климатических катаклизмов. Значительный разброс численности коллекции отмечается в большей степени для вновь интродуцированных видов. Основной состав коллекции, сложившийся за многие годы, меняется по годам незначительно: обычно из-за выпадения растений по старости; иногда после проведения ремонтных работ, как на самих «Горках», так и на прилегающей территории; либо из-за элементарного воровства растений.

Специфические условия Санкт–Петербурга, как-то: высокая влажность воздуха и почвы, частые обильные осадки в осеннее и весеннее время, Евозвратные заморозки, перемежающиеся оттепели массовое развитие возбудителей грибных и бактериальных болезней – способствуют гибели многих коллекционных растений. Тем ни менее, подбор и создание почвенных смесей, изменение рН к нейтральной или слегка щелочной реакции, внесение песка в почву, улучшающего ее аэрацию – позволяют выращивать высокогорные растения Азии, Кавказа, Крыма. При благоприятных условиях содержания, ограничением продолжительности жизни экземпляра и наличия вида в коллекции, является длительность большого жизненного цикла. Хотя, порой, создание благоприятных условий для роста и развития растений стимулирует повышение их репродуктивной способности и, как следствие, сокращение общей продолжительности жизни образца. На эти и сходные с ними проблемы, которым подвержены виды-интродуценты, обращали внимание многие исследователи.

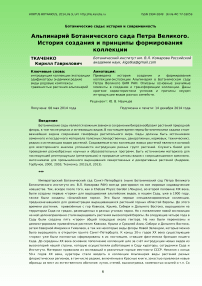

Рис. 1. Высадка растений на Альпинарии. 1936 г. Из фотоархивов Ботанического сада (автор фотографии не известен).

Fig. 1. Alpinarium in 1936. Photo from Botanical Gardens archive (author is unknown)

Рис. 2. Альпийская горка (общий вид). 1939 г. Из фотоархивов Ботанического сада (автор фотографии не известен).

Fig. 2. Alpine mountain in Alpinarium in 1939. Photo from Botanical Gardens archive (author is unknown).

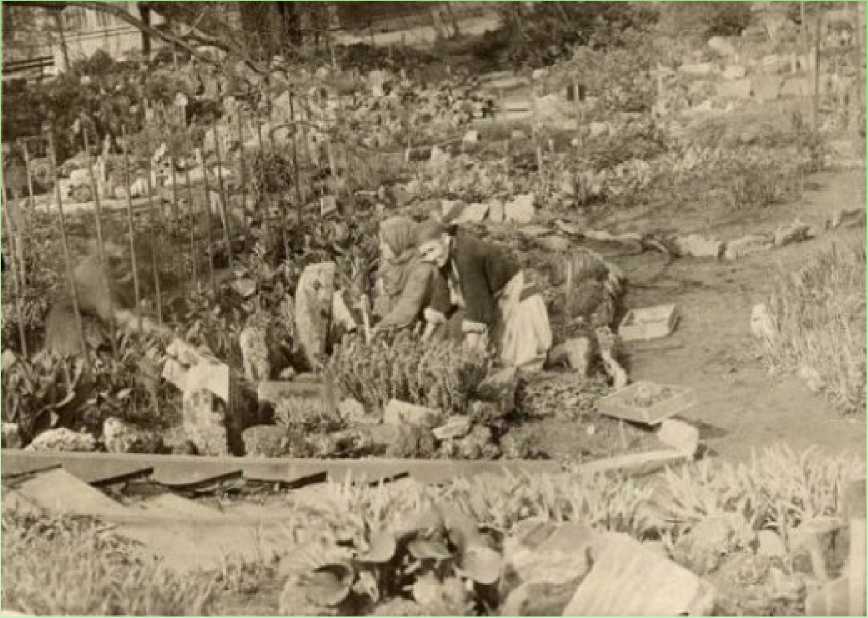

Рис. 3. Дальневосточная (Сибирская) и Азиатская горка (начало 1950-х). Из фотоархивов Ботанического сада (автор фотографии не известен).

Fig. 3. Far East (Siberian) and Asia mountains (beginning of 1950). Photo from Botanical Gardens archive (author is unknown).

Рис. 4. Растения Дальнего Востока (начало 50-х годов). Из фотоархивов Ботанического сада (автор фотографии не известен).

Fig. 4. Far East plants (beginning 1950). Photo from Botanical Gardens archive (author is unknown).

Рис. 5. Средиземноморские растения, выносимые на лето на горки (начало 50-х годов). Из фотоархивов Ботанического сада (автор фотографии не известен).

Fig. 5. Mediterranean plants on Alpinarium (beginning 1950). Photo from Botanical Gardens archive (author is unknown).

Рис. 6. Общий вид на Альпинарий (слева – Альпийская горка (Европейская), справа – Крымская и Кавказская), фотография 1970-х годов. Из фотоархивов Ботанического сада (автор фотографии не известен).

Fig. 6. General view on Alpinarium. On left – European, on right – the Crimea and Caucasus mountains (beginning 1970). Photo from Botanical Gardens archive (author is unknown).

Рис. 7. Альпинарий, общий вид, 80-е годы ХХ века (Фотография В. Потекушина).

Fig. 7. Alpinarium, general view, 80th of XX century (Photo by V. Potecushin.).

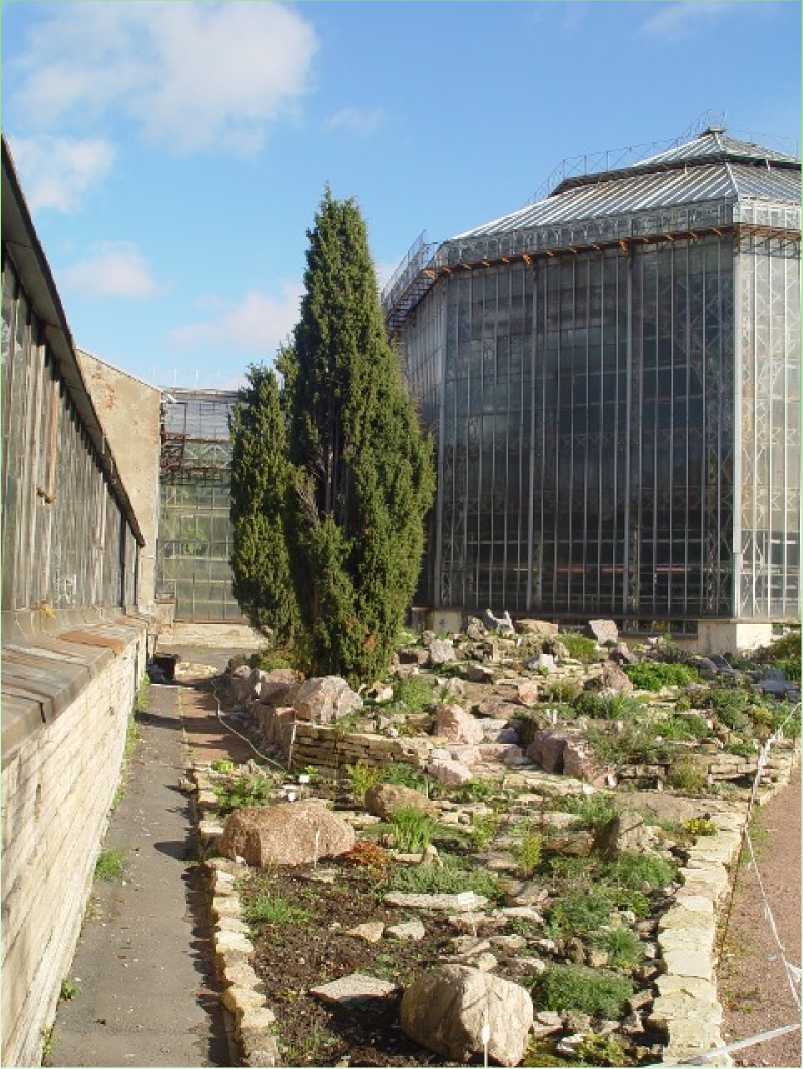

Рис. 8. Европейская (Альпийская) горка. До реставрации (май 2010 год). Фотография К.Г. Ткаченко.

Fig. 8. General view of the European mountain. Before reconstruction (May 2010). Photo by K.G.

Tkachenko.

Рис. 9. Американская горка. Перед началом реставрации (2010 год). Фотография К.Г. Ткаченко.

Fig. 9. General view Northern America mountain. Before reconstruction (2010). Photo by K.G. Tkachenko.

Рис. 10. Кавказская горка (северная сторона). 2010 год. Фотография К.Г. Ткаченко.

Fig. 10. Caucasian mountain (northern slope), 2010. Photo by K.G. Tkachenko.

Рис. 11. Кавказская горка (южная сторона). 2010 год. Фотография К.Г. Ткаченко.

Fig. 11. Caucasian mountain (south slope), 2010. Photo by K.G. Tkachenko.

Рис. 12. Сибирь и Дальний Восток. До реставрации (2010 год). Фотография К.Г. Ткаченко.

Fig. 12. General view on Siberian and Far East mountain. Before reconstruction (2010). Photo by K.G. Tkachenko.

Рис. 13. Сибирь и Дальний Восток. Перед началом реставрации (2010 год). Фотография К.Г. Ткаченко.

Fig. 13. General view on Siberian and Far East mountain. Before reconstruction (2010). Photo by K.G. Tkachenko.

Рис. 14. Общий вид Кавказской горки в период реконструкции (2013). Фотография К.Г. Ткаченко.

Fig. 14. General view on Caucasian mountain during reconstruction (2013). Photo by K.G. Tkachenko.

Рис. 15. Общий вид Европейской горки после генеральной реконструкции (2013). Фотография К.Г. Ткаченко.

Fig. 15. General view on new European mountain (2013). Photo by K.G. Tkachenko.

Рис. 16. Общий вид Северо-Американской горки, слева – создаваемая Новозеландская горка (2013). Фотография К.Г. Ткаченко.

Fig. 16. General view on North-America mountain, at left – new mountain – New Zealand (2013). Photo by K.G. Tkachenko.

Рис. 17. Общий вид создаваемой Новозеландской горки (2013). Фотография К.Г. Ткаченко.

Fig. 17. General view on new – New Zealand’s mountain (2013). Photo by K.G. Tkachenko.

Опыт создания специализированной коллекции-экспозиции Альпинарий в Ботаническом саду Петра Великого позволяет через призму времени оценить результативность первичного интродукционного испытания травянистых многолетних растений в культуру. Уникальный возраст ряда коллекционных экземпляров, сохраняемых с момента их посадки в начале первого десятилетия ХХ века, уже сам по себе ценность и демонстрирует успешность введения этих видов в культуру. А также позволяет с уверенностью утверждать, что эти виды могут быть использованы для нужд современного урбанодизайна.

Успешное выращивание редких видов многолетних травянистых растений, в том числе включённых в Красные книги, позволяет надеяться, что в ближайшем будущем вполне можно будет ставить задачи по репатриации (реинтродукции) ряда видов в природные ценозы. Разумеется, эти работа возможна только при наличии целевого финансирования и возможности выезда в места естественного произрастания репатриируемых видов. Но уже сейчас в Саду необходимо выделить дополнительные, значительные площади для закладки маточников-семенников таких видов.

Заключение

Многолетние данные об успешности интродукционного испытания различных травянистых многолетних растений в составе композиций альпийских горок Сада могут быть использованы в урбанофлористике, при оформлении парков, скверов, а также создании высоко декоративных и пользующихся в настоящее время большим спросом и популярностью рокариев (каменистых садов) и альпинариев (альпийских горок). Наиболее устойчивыми для условий Северо-Запада России являются виды из родов Allium, Bergenia, Carex, Codonopsis, Hedysarum, Hosta, Iris, Muscari, Paeonia, Primula, Pulsatilla, Rhodiola, Rogersia, Sedum, Thymus, и некоторые другие.