Алтай в предтюркское время: исторические судьбы носителей дялянской традиции обрядовой практики

Автор: Серегин Н.Н., Матренин С.С.

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения дялянской традиции обрядовой практики, характерной для одной из групп населения булан-кобинской археологической культуры Алтая в последней четверти I тыс. до н.э. - первой половине I тыс. н.э. Определены ключевые признаки данной традиции, наиболее показательным из которых является захоронение умершего человека, ориентированного в западный сектор горизонта, в сопровождении лошади, уложенной «сверху» или «в ногах» покойного. К настоящему времени раскопаны 45 таких захоронений, локализованных в северной и центральной частях Алтая. Эти объекты демонстрируют особенности формирования и эволюции дялянской традиции на протяжении всего периода существования булан-кобинской культуры. Наибольшее значение данная группа населения имела в предтюркское время (вторая половина IV - первая половина V в. н.э.). Новые материалы раскопок некрополя Чобурак-I, один из показательных объектов которого опубликован и проанализирован в статье, подтверждают, что в обозначенный период «дялянцы» являлись представителями местной элиты Северного Алтая. Об этом свидетельствует состав сопроводительного инвентаря из исследованных погребений, включавший передовые образцы оружия и средств защиты, снаряжения человека и верхового коня. Представлены возможности реконструкции исторических судеб носителей дялянской традиции. Принципиально важно, что характерные для них черты обряда не нашли продолжения в погребальной практике раннесредневековых тюрок. Имеющиеся пока довольно фрагментарные материалы позволяют наметить западное направление миграций «дялянцев» (вероятно, в составе жужанской общности), а также сделать предположение об их участии в процессах формирования отдельных групп населения сросткинской культуры Лесостепного Алтая.

Алтай, булан-кобинская культура, дялянская традиция, предтюркское время, погребальный обряд, хронология, этнокультурная история

Короткий адрес: https://sciup.org/149145153

IDR: 149145153 | УДК: 903.222 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2024.1.5

Текст научной статьи Алтай в предтюркское время: исторические судьбы носителей дялянской традиции обрядовой практики

На сегодняшний день благодаря активным археологическим исследованиям сформирована обширная источниковая база, которая демонстрирует существование на Алтае в последней четверти I тыс. до н.э. – первой половине I тыс. н.э. полиэтничного населения булан-кобинской культуры, сформировавшегося в результате смешения разных групп местных и пришлых кочевников [Мамадаков, 1990; Соенов, 1997]. Многокомпонентный состав номадов региона нашел достаточно яркое проявление в сложении нескольких довольно устойчивых традиций погребального обряда [Серегин, Матренин, 2016, с. 158–164]. Детальный анализ особенностей их развития имеет большое значение для понимания особенностей истории кочевников Алтая, в том числе их роли в процессах формирования общностей раннего средневековья.

В данной статье представлен опыт целостной интерпретации дялянской традиции обрядовой практики кочевников булан-кобин-ской культуры, характерной для одной из групп населения Алтая во II в. до н.э. – V в. н.э. Ее выделение обосновано в работах археологов Алтайского государственного университета [Серегин, Матренин, 2016, с. 161–162 и др.], а также поддержано новосибирскими исследо- вателями [Митько, 2018; Половников, 2018]. Важным поводом для обращения к этой теме на новом уровне стали результаты недавних раскопок некрополя Чобурак-I в Северном Алтае, который представляется возможным рассматривать как эталонный для изучения различных аспектов истории носителей дялян-ской традиции. Публикация одного из показательных объектов данного памятника позволяет продемонстрировать общие и особенные характеристики погребального обряда и материальной культуры обозначенной группы населения. Значение новых материалов определяется также тем, что они относятся к пред-тюркскому времени – периоду, который зафиксировал наиболее заметную роль «дялянцев» в исторических судьбах населения Алтая и сопредельных территорий.

Характеристика источников

Археологические комплексы, относящиеся к дялянской традиции обрядовой практики населения булан-кобинской культуры, характеризуются достаточно устойчивым сочетанием следующих показателей: компактное расположение наземных конструкций; небольшая курганная насыпь овальной или округлой формы; однослойная выкладка-крепида из камней; неглубокая (до 1,5 м) и довольно уз-

N.N. Seregin, S.S. Matrenin. Altai in the Pre-Turkic Period кая (до 1 м) могильная яма; ингумация умершего человека головой в западный сектор горизонта (обычно с отклонением к северу); сопроводительное захоронение лошади, уложенной «сверху» или «в ногах» покойного и ориентированной головой в одном с ним направлении; различные погребальные камеры (колода, каменный или деревянный ящик и др.) или отсутствие таковых [Серегин, Матренин, 2016, с. 161–162].

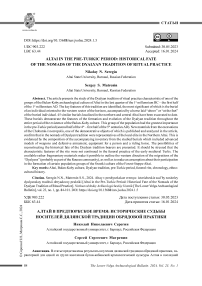

К настоящему времени погребения дя-лянской традиции исследованы на нескольких некрополях (рис. 1). Впервые подобные объекты были раскопаны Ю.Т. Мамадаковым в Центральном Алтае. В 1987 г. на могильнике Улита (Онгудайский район Республики Алтай) археолог исследовал шесть могил, где кони размещались над людьми (преимущественно мужчинами), похороненными в незавершенных каменных ящиках (три случая), каменнодеревянном ящике (один случай), яме с перекрытием (один случай), а также без конструкций (один случай) на глубине до 1 метра. Умершие лежали вытянуто на спине, а лошади – на левом боку. Зафиксированы два неполных скелета животных: с отрубленными задними конечностями и без головы. В 1988 г. экспедицией под руководством Ю.Т. Мама-дакова изучены шестнадцать курганов с признаками дялянской традиции на некрополе Бош-Туу-I, также в Онгудайском районе. В данных объектах лошади находились на перекрытии каменных (восемь случаев), деревянных (шесть случаев) и комбинированных (два случая) ящиков. Животные лежали на боку, преимущественно на левой стороне (12 случаев). Среди умерших были 15 мужчин и один подросток. Они лежали вытянуто на спине, иногда с завалом на левый бок. Материалы данных комплексов, относящихся к III–IV вв. н.э., остаются до сих пор не изданными [Мамадаков, 1990, с. 208, 213–218, 221– 222, 224, 227].

Информативные источники получены в ходе работ на памятнике Дялян (Чемальский район Республики Алтай), осуществленных в 1989–1990-х гг. под руководством Ю.В. Тетерина [Тетерин, 1991]. На ставшем впоследствии эпонимным для рассматриваемой традиции комплексе вскрыты восемь курганов с «длинными» (3–4 м) могилами, глубиной 1–

1,5 метра. Лошади находились в юго-восточной части ям «в ногах» людей, на одном уровне с ними, а в одном случае (курган № 9) «сверху», перекрывая более половины тела покойного. Животные лежали в основном на левом боку (шесть случаев), иногда на животе (курган № 13) и на правом боку по антитезе к человеку, с вывернутой на северо-запад головой (курган № 7). Умершие (шесть мужчин и две женщины) похоронены на спине, вытянуто и с согнутыми ногами, либо с разворотом верхней части туловища на левый или правый бок. Погребальные камеры представлены каменными ящиками (курганы № 1, 6, 7, 13, 14), колодой (курган № 5), ямой без внут-римогильных конструкций (курган № 9) [Мить-ко, 2018, рис. 1, 2]. Обнаружен разнообразный комплекс вещей, показательный для кочевников Алтая предтюркского времени (вторая половина IV – первая половина V в. н.э.) [Тетерин, 1995; 2004; и др.].

При раскопках некрополя Усть-Эдиган (Чемальский район Республики Алтай) в 1990–1993 гг. Ю.С. Худяковым исследованы три наиболее ранних объекта дялянской традиции, относящихся к хуннускому периоду (II в. до н.э. – I в. н.э.). Лошади располагались «в ногах», за каменным ящиком (курган № 33), а также «сверху» умерших людей, в яме с каменными плитами у торцевых стенок (курган № 29) и без каких-либо сооружений (курган № 86). Поза животных различна: на спине, левом и правом боку. Покойные (две женщины и один мужчина) лежали на левом боку либо на спине с разворотом верхней половины туловища налево, со слабо согнутыми ногами [Худяков, 1997, c. 151, рис. 1, 2; 1998, с. 164, рис. 20; и др.].

В 1991–1992 гг. на могильнике Чендек (Усть-Коксинский район Республики Алтай) горно-алтайскими археологами в полностью изученной курганной группе второй половины IV – первой половины V вв. н.э. зафиксированы два объекта (курганы № 2 и 10), в которых лошади лежали «сверху» людей (мужчина и женщина), погребенных вытянуто на спине в ямах без внутримогильных конструкций. Животные были размещены на правом боку [Соенов, Эбель, 1992, с. 10–11, 13, рис. 2, 12].

К сожалению, многие из обозначенных комплексов (рис. 1) остаются не опубликован- ными и слабо известными специалистам. Кроме того, подобные объекты довольно немногочисленны по сравнению с погребениями, демонстрирующими другие выделенные традиции обрядовой практики населения булан-кобинской культуры Алтая. В связи с этим актуальными представляются работы, направленные на введение в научный оборот новых качественных материалов, а также проведение сравнительного анализа и интерпретации всех имеющихся источников.

Анализ новых материалов

Одним из немногих полностью раскопанных памятников, демонстрирующих общие и особенные черты дялянской погребальной традиции, является некрополь Чобурак-I, расположенный на правом берегу р. Катунь, к югу от с. Еланда Чемальского района Республики Алтай (рис. 1, 6 ). На данном комплексе экспедицией Алтайского госуниверситета под руководством одного из авторов статьи раскопаны десять курганов с «длинными» могилами, которые содержали ингумацию человека с лошадью, уложенной «в ногах» и «сверху» умерших [Серегин и др., 2019; и др.]. Животные были размещены на боку, преимущественно (семь случаев) на правой стороне. Умершие (восемь мужчин и две женщины) похоронены вытянуто на спине, в деревянных конструкциях и простых ямах. Представим ключевые характеристики исследованных захоронений некрополя Чобурак-I на примере одного из наиболее показательных объектов данного памятника.

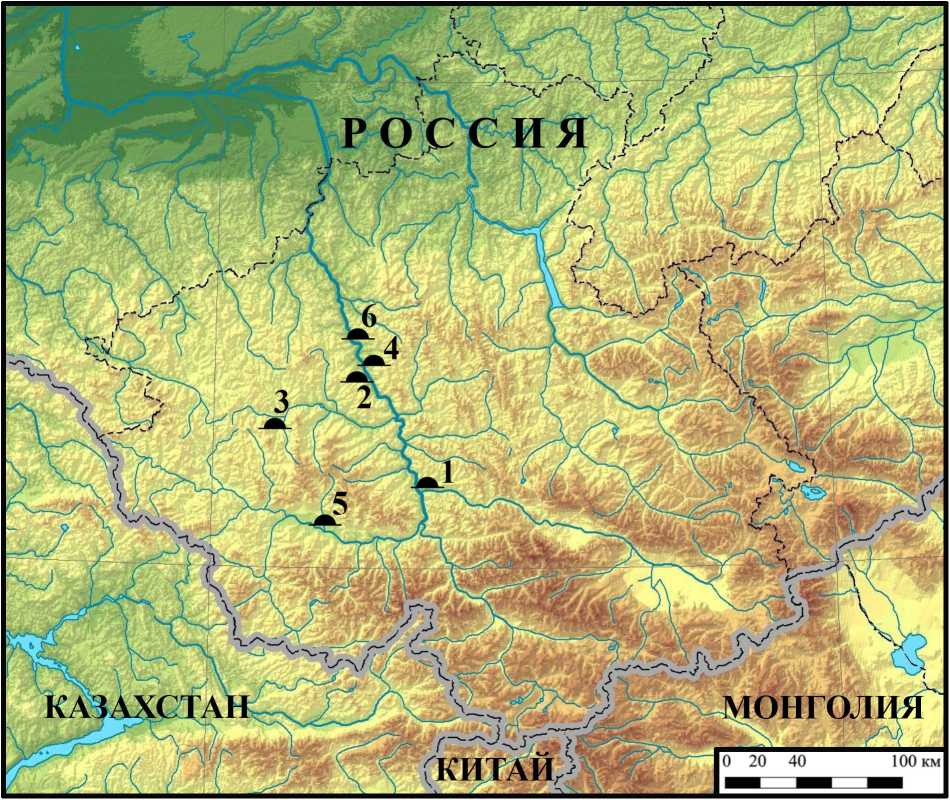

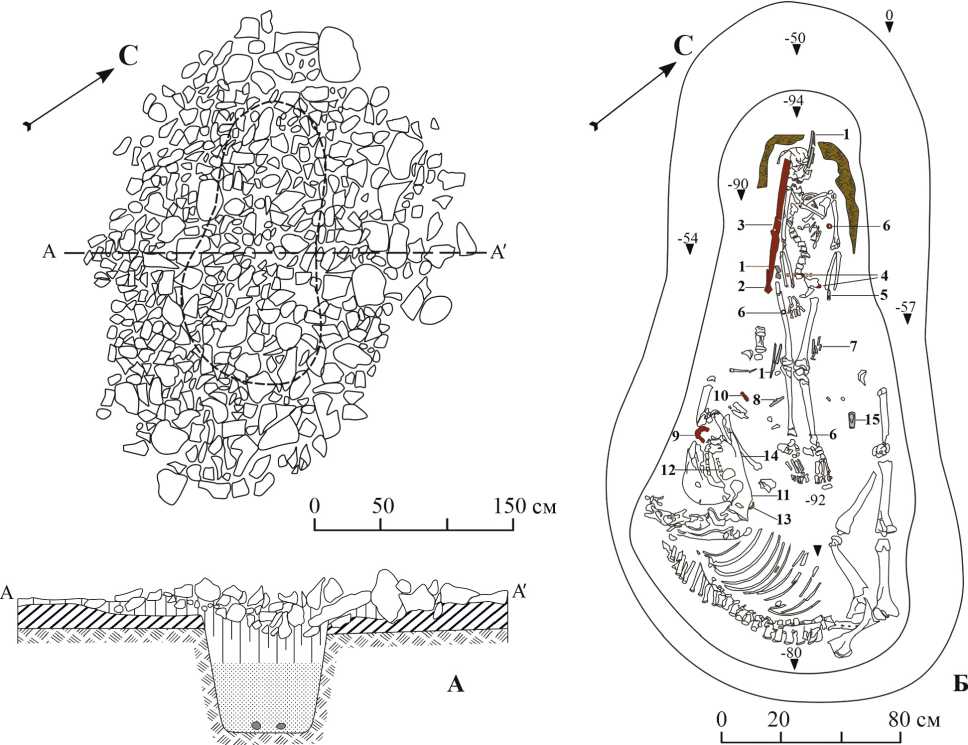

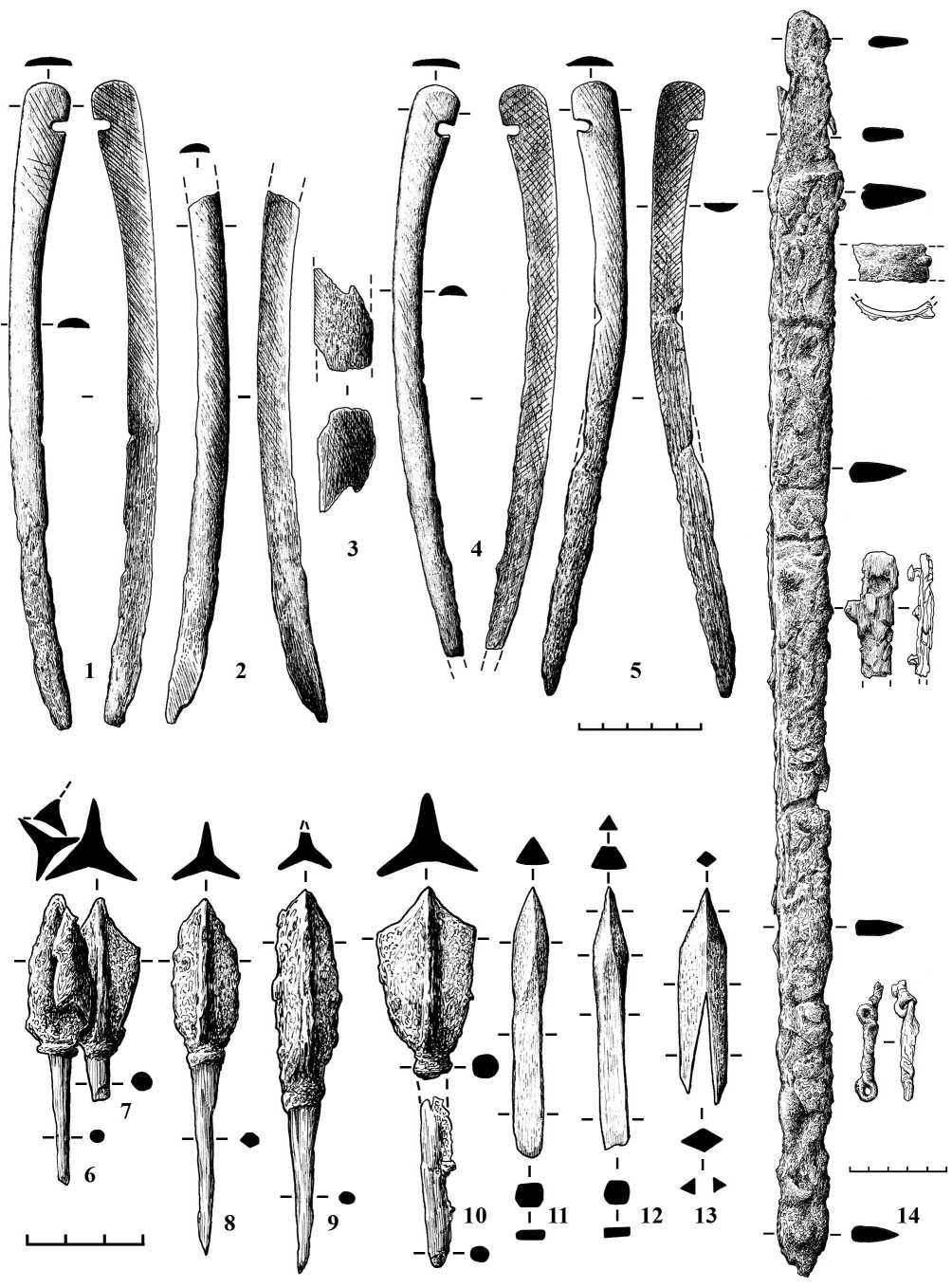

Курган № 30а представлял собой плоскую каменную насыпь овальной формы размерами 4,1 х 3,0 м и высотой до 0,4 м с кре-пидой, ориентированной с северо-запада на юго-восток (рис. 2,А). В северо-западной половине могильной ямы, имевшей вытянутоовальную форму, на глубине 0,9 м от уровня древнего горизонта прослежены остатки деревянной камеры (ящика или рамы?). Внутри нее зафиксирован скелет мужчины 30–40 лет (определения к.и.н. С.С. Тур) в анатомическом порядке 1. Умерший лежал вытянуто на спине, головой ориентирован на северо-запад (рис. 2,Б). На покойного был положен сложносоставной лук, от которого сохранился комп- лект костяных (роговых) накладок (рис. 3,1–5). Вдоль правой руки обнаружены меч с деталями ножен (рис. 3,14) и пять железных наконечников стрел (рис. 3,6–10). У левого запястья находились три костяных (роговых) наконечника (рис. 3,11–13). В области тазовых костей умершего выявлены две железных пряжки (рис. 4,13,14). Там же, в разных местах найдены железные крепления от ременных гарнитур (рис. 4,15,17–21). У левого бедра погребенного зафиксированы костяной (роговой) кант седельной луки (рис. 4,12, 5,1), а возле правой берцовой кости – костяная цур-ка (рис. 4,11, 5,7). В 0,3 м от левой берцовой кости покойного была размещена костяная деталь плети (рис. 4,16, 5,9).

В юго-восточной части могилы на глубине 0,8–0,92 м от уровня древнего горизонта находилось сопроводительное захоронение лошади, размещенной практически перпендикулярно скелету человека (рис. 2, Б ). Животное лежало на левом боку с вытянутыми задними и согнутыми передними конечностями и вывернутой шеей, благодаря чему его голова была обращена лицевой частью на северо-запад. В челюстях лошади обнаружены железные удила с кольчатыми псалиями (рис. 4, 1 ), а в разных местах около головы находились детали узды: две пряжки (рис. 4, 2 , 5 ), пара бронзовых обкладок от «на-гривника» (рис. 4, 3 , 4 , 5, 6 , 8 ), фрагмент кожаного ремешка, декорированного четырьмя бронзовыми бляхами-накладками (рис. 4, 9 , 5, 2–5 ). К элементам узды также относятся три железных бляхи-накладки (рис. 4, 6–8 ), которые, по-видимому, сместились со своего первоначального места крепления на суголовье под давлением заполнения ямы. Кроме того, под головой лошади выявлена костяная (роговая) подпружная пряжка (рис. 4, 10 , 5, 10 ).

Обнаруженные предметы инвентаря являются информативными для определения хронологии раскопанного погребения с учетом аналогий из археологических комплексов Алтая и сопредельных территорий первой половины I тыс. н.э.

К наиболее «поздним» предметам, показательным для установления датировки рассматриваемого захоронения предтюркс-ким временем, относятся однолезвийный меч без перекрестия и навершия (рис. 3,14), же- лезный трехлопастной наконечник стрелы с килевидным пером (рис. 3,9), крепления в виде железных восьмерковидных звеньев (рис. 4,15,21), бронзовые уздечные бляхи-накладки с округлым корпусом (рис. 4,9, 5,3–5), костяной (роговой) кант седельной луки (рис. 4,12, 5,1), костяная (роговая) цурка с несомкнутой прорезью (рис. 4,11, 5,7), костяная деталь плети в виде массивной трубочки (рис. 4,16, 5,9), возможно, бронзовые обкладки нагривника (рис. 4,3,4, 5,6,8). Обозначенные изделия имеют довольно многочисленные аналогии в памятниках второй половины IV – первой половины V в. н.э. [Бобров и др., 2003, рис. 13,24,25,61–70; Горбунов, 2006, с. 59, 111; Матренин, 2017, с. 25; Тишкин и др., 2018, табл. 39,3,4; и др.].

В рамках второй половины III – V в. н.э. датируются железные удила с круглыми пса-лиями малого диаметра (рис. 4, 1 ), уздечная пряжка с трапециевидной рамкой (рис. 4, 5 ), подпружная костяная пряжка с подвижным язычком (рис. 4, 10 , 5, 10 ), костяной наконечник стрелы с зажимным насадом и пятиугольным пером [Тетерин, 2004, рис. 7, 14 , 15 ; Матренин, 2017, с. 48; Тишкин и др., 2018, с. 115– 117; и др.].

Более широкий период бытования имеют железные трехлопастные наконечники стрел с ассиметрично-ромбическим (рис. 3, 6 , 7 , 10 ) и шестиугольным (рис. 3, 8 ) пером с кольцевым упором (III–V вв. н.э.), железные поясные пряжки с подвижным язычком и пластинчатым щитком-полуобоймой (рис. 4, 13 , 14 ) (III–V вв. н.э.), уздечные бляхи-накладки из железных пластин с одним округлым краем (рис. 4, 6–8 ) (II–V вв. н.э.), костяные (роговые) наконечники стрел с черешковым насадом (рис. 3, 11 , 12 ) (не ранее II в. н.э.), сохранившиеся костяные (роговые) накладки составного лука (рис. 3, 1–5 ) (II в. до н.э. – V в. н.э.) [Горбунов, 2006, с. 29–30, 38–39; Матренин, 2017, с. 30–31, 34, 42, 47–48; Тишкин и др., 2018, с. 49, 54, 114; и др.].

Качественно-количественный состав сопроводительного инвентаря позволяет утверждать, что мужчина, похороненный в кургане № 30а, обладал достаточно высоким статусом в социально-имущественной и воинской иерархии скотоводов, оставивших могильник Чобурак-I. Данный индивид, по-видимому, вхо- дил в ближайшее окружение военных предводителей, из которого формировался высший командный состав средне- и тяжело вооруженной конницы. В данном контексте необходимо отметить, что население Алтая в эпоху Великого переселения народов помещало мечи в захоронения военачальников или особо отличившихся профессиональных воинов (дружинников) [Горбунов, 2006, с. 74; Серегин, Матренин, 2020, с. 39, 91, 93–94, 109, 110].

Обсуждение результатов

С учетом новых материалов некрополя Чобурак-I на сегодняшний день раскопаны 45 погребений дялянской традиции, локализованных на шести археологических памятниках. Рассматриваемые объекты происходят из Северного (21 могила) и Центрального (24 могилы) Алтая. Судя по имеющимся данным, носители дялянской традиции проживали в обозначенных частях региона на протяжении всего периода существования булан-ко-бинской культуры – со II в. до н.э. по V в. н.э.

Реконструкция процессов сложения группы населения, оставившей рассматриваемые комплексы, требует обращения к материалам, полученным в ходе раскопок археологических памятников хуннуского (II в. до н.э. – I в. н.э.) и предшествующего скифо-сакского (вторая половина VI – III в. до н.э.) времени в контексте сравнения показателей, характеризующих планиграфию, погребальные сооружения и способ ингумации. Принимая во внимание имеющийся опыт исследований в этом направлении [Серегин, Матренин, 2016, с. 135– 147], можно обоснованно утверждать, что большинство признаков объектов дялянской традиции не характерны для населения пазы-рыкской культуры. Отдельные черты (ориентировка человека и верхового коня в одну сторону, в том числе в западный сектор горизонта, трупоположение на спине, погребальные камеры в виде каменных и деревянных ящиков и колод) известны на Алтае в скифо-сакс-кий период, но отличаются иной частотой и характером взаимной встречаемости.

Принципиально важным для изучения генезиса дялянской традиции является анализ оформления сопроводительного захоронения лошади. Сформированный на сегодняшний день корпус археологических источников дает основания полагать, что ритуал размещения животного в могиле «сверху» или в «ногах» человека имеет наиболее вероятные истоки в погребальной практике скотоводов Верхнего Прииртышья VIII–III вв. до н.э., оставивших памятники кула-жургинского типа [Сама-шев, 1987, с. 102–103; Боковенко, Заднепров-ский, 1992, с. 144–145]. При этом данный вариант оформления сопроводительного захоронения сформировался там без участия «па-зырыкцев», размещавших верхового коня всегда сбоку от умершего вдоль северной стенки ямы [Боковенко, Заднепровский, 1992, с. 145; Марсадолов, 2000, с. 36–37, 48, табл. 4]. При этом погребения с лошадью в одной яме у заднего борта могилы встречаются в майэ-мирских памятниках северных и северо-западных предгорий Алтая конца VII – первой половины VI в. до н.э., а над внутримогиль-ной конструкцией – в ранних комплексах быс-трянской культуры [Савинов, 1987, c. 22–23; Шульга, 2003, с. 523, рис. 2]. В связи с этим нельзя исключать, что на сложение комплекса характеристик обрядовой практики «дялян-цев» также могли оказать влияние потомки носителей майэмирской культуры. Принимая во внимание известные материалы из памятников Алтая хуннуского времени (II в. до н.э. – I в. н.э.), следует предположить, что одним из компонентов при формировании дялянской традиции были «яломанцы», которые являлись элитой кочевников Центрального Алтая. Данная группа булан-кобинского населения хоронила с лошадью «сверху» и частично «в ногах» покойных, но с ориентировкой головой в восточный сектор горизонта. Такие погребения исследованы на ряде памятников Центрального Алтая (Яломан-II, Булан-Кобы-IV, Сары-Бел и др.), составляя около четверти раскопанных объектов в этой части региона. Захоронения яломанской традиции относятся к разным этапам булан-кобинской культуры со II в. до н.э. по V в. н.э. (см. более подробную характеристику: [Серегин, Матренин, 2016, с. 160–161]).

Изучение имеющихся археологических источников позволяет наметить направления развития дялянской традиции. Наиболее значимым было изменение местонахождения лошади от преимущественного положения

«сверху» человека (как правило, на перекрытии погребальной камеры) во II в. до н.э. – первой половине IV в. н.э. к размещению животного «в ногах» (обычно за торцевой стенкой ящика или колоды) во второй половине IV – V в. н.э. Результатом данного процесса стало сооружение вытянутых могильных ям длиной 3–4 м, в которых конь мог лежать как на одном уровне, так и выше покойного. В сложившемся виде такой обряд зафиксирован у «дялянцев» Северного Алтая, оставивших могильники Дялян и Чобурак-I. Общим проявлением эволюции рассматриваемой традиции стал также переход к трупоположе-нию умерших людей вытянуто на спине, который стал почти единственным во II–V вв. н.э.

Фиксируемое у носителей дялянской традиции разнообразие устройства погребальных камер, традиционно рассматриваемых в качестве важного этнокультурного и хронологического показателя для многих обществ, нашло проявление даже в рамках некрополей с синхронными захоронениями. В обобщенной серии рассматриваемых объектов (45) количественное распределение видов погребальных камер выглядит следующим образом: 14 (31 %) каменных ящиков, 11 (24,4 %) деревянных ящиков, 9 (20 %) ям без внутримо-гильных конструкций, 4 (8,8 %) имитации ящика в виде отдельных плит, 3 (6,6 %) колоды, 3 (6,6 %) каменно-деревянных ящика, 1 (2,2 %) яма с деревянным перекрытием. Определенная вариативность наблюдалась и в отношении позы лошадей. Например, в объектах могильников Улита, Бош-Туу-I, Дялян животные лежали почти исключительно на левом боку, тогда как в захоронениях памятников Чобурак-I и Чендек – преимущественно на правом боку.

Обнаруженные в погребениях дялянской традиции категории сопроводительного инвентаря отражают общие тенденции эволюции материальной культуры населения Алтая на протяжении последней четверти I тыс. до н.э. – первой половины I тыс. н.э., связанные с местной переработкой передовых образцов вооружения, снаряжения и экипировки верхового коня кочевников Центральной и Средней Азии. Совершенно очевидно, что «дялянцы» были включены во все важные сферы жизни булан-кобинского общества – яйлажное скотовод-

N.N. Seregin, S.S. Matrenin. Altai in the Pre-Turkic Period ство горно-долинного типа, ремесленное производство, военное дело. Судя по зафиксированным посмертным травмам на костях посткраниальных скелетов, мужчины локальной группы, оставившей некрополь Чобурак-I, участвовали в вооруженных конфликтах.

Носители дялянской традиции находились в тесном взаимодействии с другими группами «булан-кобинцев», что подтверждается присутствием на многих памятниках объектов с разным обрядом. При этом обособленно выглядят коллективы, хоронившие на некрополях Дялян и Чобурак-I, где не были обнаружены погребения с другим ритуалом. Принимая во внимание имеющиеся антропологические определения, отметим, что на большинстве комплексов (Дялян, Усть-Эди-ган, Чендек, Чобурак-I) среди «дялянцев» были взрослые лица обоего пола и только в составе могильников Бош-Туу-I и Улита раскопаны исключительно погребения мужчин. При этом разница между мужскими и женскими захоронениями заключалась лишь в наборе вещей.

Результаты реконструкции социальной организации населения Алтая показывают, что локальные группы «дялянцев» имели неодинаковый статус в этносоциальной стратификации булан-кобинского общества на разных этапах его истории [Серегин, Матренин, 2020, с. 123–130]. В хуннуское время (II в. до н.э. – I в. н.э.) они входили в привилегированный, средний и нижний слои социума кочевников Северного Алтая, а в предтюркский период (вторая половина IV – первая половина V в. н.э.) стали там местной элитой. В Центральном Алтае во II–V вв. н.э., судя по известным на сегодняшний день материалам, «дялянцы» составляли в основном рядовое население.

Большой интерес представляет изучение исторических судеб носителей дялянской традиции, на определенном этапе тесно связанных с существовавшим в Центральной Азии Жужанским каганатом (359–552 гг. н.э.). Имеются основания для предположения о том, что в рамках булан-кобинской «племенной конфедерации» отдельные элитные группы населения, в том числе «дялянцы», были лояльны к жужаням и находились в тесных контактах с ними. Косвенным подтверждением этому можно считать присутствие в погребениях кочевников Алтая второй половины IV – первой половины V в. н.э. передовых образцов оружия и средств защиты, снаряжения человека и верхового коня, связанных своим происхождением с центрально-азиатским регионом (отдельные типы наконечников стрел, железные доспехи, седла с твердым остовом, цурки, некоторые типы украшений). Вероятно, во второй половине V – начале VI в. н.э. «дялянцы» были включены в состав формирующейся этнополитической общности тюрок. При этом отсутствие у последних практики размещения в могиле лошади в «ногах» или «сверху» человека демонстрируют определенную дистанцию в контактах с носителями дя-лянской традиции. Специфика оформления конских захоронений собственно у тюрок (положение животного сбоку от умершего, на одном уровне с ним или на невысокой приступке, ориентировка в противоположную от человека сторону, поза лошади на животе) свидетельствует об иных генетических истоках данного ритуала, которые могли восходить к берельской традиции погребального обряда населения булан-кобинской культуры [Серегин, Матренин, 2016, с. 163].

Одним из результатов коренных изменений политической ситуации в Центральной Азии (ослабление жужаней и образование в середине VI в. н.э. Первого тюркского каганата) стало вовлечение элиты населения бу-лан-кобинской культуры, среди которых, очевидно, были носители дялянской традиции, в миграционный поток в западном направлении. Отражением данного переселения (в составе жужанской общности?) можно считать появление во второй половине VI – VII в. н.э. в восточно-европейских степях (Панонния, Приазовье) могил с лошадью и отдельными частями ее туши, уложенных в «длинных» ямах с западной и северо-западной ориентировкой и размещенных в ногах покойных на разном уровне [Митько, 2018, с. 32–33, рис. 7, 8].

Еще одну линию истории носителей дя-лянской традиции позволяют наметить археологические материалы раннего средневековья Алтайской лесостепи и предгорной зоны Алтая. Аргументом для ее выделения являются «не стандартные» объекты конца VI – начала VIII в. н.э., раскопанные на некрополе

Горный-10, в которых лошади находились сбоку от человека, за головой, под умершим, ориентированным головой на северо-запад [Аб-дулганеев, 2001, с. 128; Серегин и др., 2019, с. 19, рис. 2; и др.]. Обозначенные черты, расходящиеся с каноном обрядности раннесредневековых тюрок, дают основание допускать существование в середине I тыс. н.э. контактов населения северных предгорий Алтая с носителями булан-кобинской культуры, практиковавшими несколько вариантов ингумации с конем. Судя по имеющимся археологическим материалам из Верхнего Приобья, такое взаимодействие началось уже во второй половине IV – начале V в. н.э. [Горбунов, 2003, с. 38–39]. Таким образом, особенности захоронения с лошадьми в памятниках одинцовской культуры нельзя напрямую связывать с тюрками и рассматривать их как свидетельство тюркизации региона в VI–VII вв. н.э. Имеются основания для предположения о том, что потомки «дялянцев», смешавшиеся с племенами одинцовской культуры Верхнего Приобья, могли стать одним из компонентов в формировании группы населения сросткин-ской культуры, оставившей могильник Иня-1 в Шелаболихинском районе Алтайского края. На сегодняшний день это самый ранний некрополь обозначенной общности и единственный комплекс, в котором массово представлены погребения с лошадьми, уложенными в «ногах» умерших людей в углубленной части ямы [Уманский, 1970, с. 50–63; Горбунов, 2020, с. 31–33].

Допустимость предложенных археологоисторических реконструкций косвенно подтверждается спецификой сложения «минусинского» локального варианта культуры раннесредневековых тюрок. Судя по имеющимся материалам, его формирование произошло в середине – второй половине VI в. н.э. в результате появления на Среднем Енисее группы населения, происхождение которой связано с носителями айрыдашской погребальной традиции булан-кобинской культуры, вошедшими в состав каганата [Серегин, Матренин, 2016, с. 181]. По письменным источникам хорошо известно, что значительную часть войска тюрок составляли в разной степени зависимые группы населения, включенные в империю кочевников. Для примера можно при- вести часто цитируемый фрагмент китайской династийной хроники, сообщающий о том, что тюрки «геройствовали в пустынях севера» силами многочисленных племен теле [Бичурин, 1950, с. 301].

Понимая различность представленных процессов межэтнического взаимодействия и неизбежный схематизм подобных построений, отметим, что общим важным пунктом этих рассуждений является предположение о возможности сохранения отдельных численно небольших групп «булан-кобинцев» на начальных этапах истории раннесредневековых тюрок, а также их вынужденное переселение с территории своего первоначального проживания в Алтайской горной стране.

Заключение

Проведенное исследование объектов дялянской погребальной традиции булан-ко-бинской культуры Алтая, в том числе анализ новых материалов эталонного и полностью раскопанного комплекса предтюркского времени (вторая половина IV – первая половина V в. н.э.) памятника Чобурак-I, показывает, что ее носители генетически не связаны с местными племенами предшествующего ски-фо-сакского времени. Изучение археологических источников предоставляет основания для предположения о том, что в формировании данной традиции активное участие приняли «яломанцы», появление которых на Алтае наиболее четко фиксирует приход нового этнокультурного компонента в хуннуское время, вероятно, родственного племенам Верхнего Приртышья. На сложение комплекса характеристик обрядовой практики «дя-лянцев» также могли оказать влияние потомки населения майэмирской культуры. Принципиально важным для понимания происхождения и развития дялянской традиции является такой признак обряда, как оформление сопроводительного захоронения лошади, уложенной «в ногах» или «сверху» человека, не имеющий аналогов в пазырыкской культуре и не получивший продолжения у тюрок центрально-азиатского региона.

Исторические судьбы носителей рассматриваемой традиции обрядовой практики были связаны с существовавшим в Централь- ной Азии Жужанским каганатом. Во второй половине IV – начале V в. н.э. «дялянцы» стали элитой общества кочевников Северного Алтая, а после появления в данном регионе нового населения (легендарных семейств Аши-на?) в середине – второй половине V в. н.э. они вошли в состав этнополитической общности тюрок. В дальнейшем потомки «дялянцев» при участии племен одинцовской культуры Верхнего Приобья и родственного им населения предгорий Алтая оказались вовлечены в процессы этногенеза раннесредневековых народов Алтайской лесостепи. Значительный интерес представляет изучение пока еще слабо представленного в археологических материалах «западного» направления движения носителей дялянской традиции. Учитывая возможные контакты «дялянцев» с жужанями, не исключено, что материалы раскопок некрополей Ал- тая предтюркского времени станут одним из важных звеньев в рамках решения теперь уже «классической» проблемы центральноазиатского происхождения авар. Особую актуальность в этом плане имеют палеогенетические исследования, которые при достаточном объеме данных позволят определить степень близости рассматриваемых групп населения.

ПРИМЕЧА НИЕ

1 Мужчина имел зажившую резаную рану длиной порядка 30 мм на левом лобном бугре черепа. У покойного отсутствовала кисть левой руки, при этом четко фиксировались следы разрушения дистальных концов левой лучевой и локтевой костей. Данная травма (отсечение части конечности) была нанесена, скорее всего, клинковым рубяще-режущим оружием типа меча.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Карта распространения памятников с погребениями дялянской традиции:

1 – Бош-Туу-I; 2 – Дялян; 3 – Улита; 4 – Усть-Эдиган; 5 – Чендек; 6 – Чобурак-I Fig. 1. Distribution map of sites with Dyalyan tradition burials:

1 – Bosh-Tuu-I; 2 – Dyalyan; 3 – Ulita; 4 – Ust-Edigan; 5 – Chandek; 6 – Choburak-I

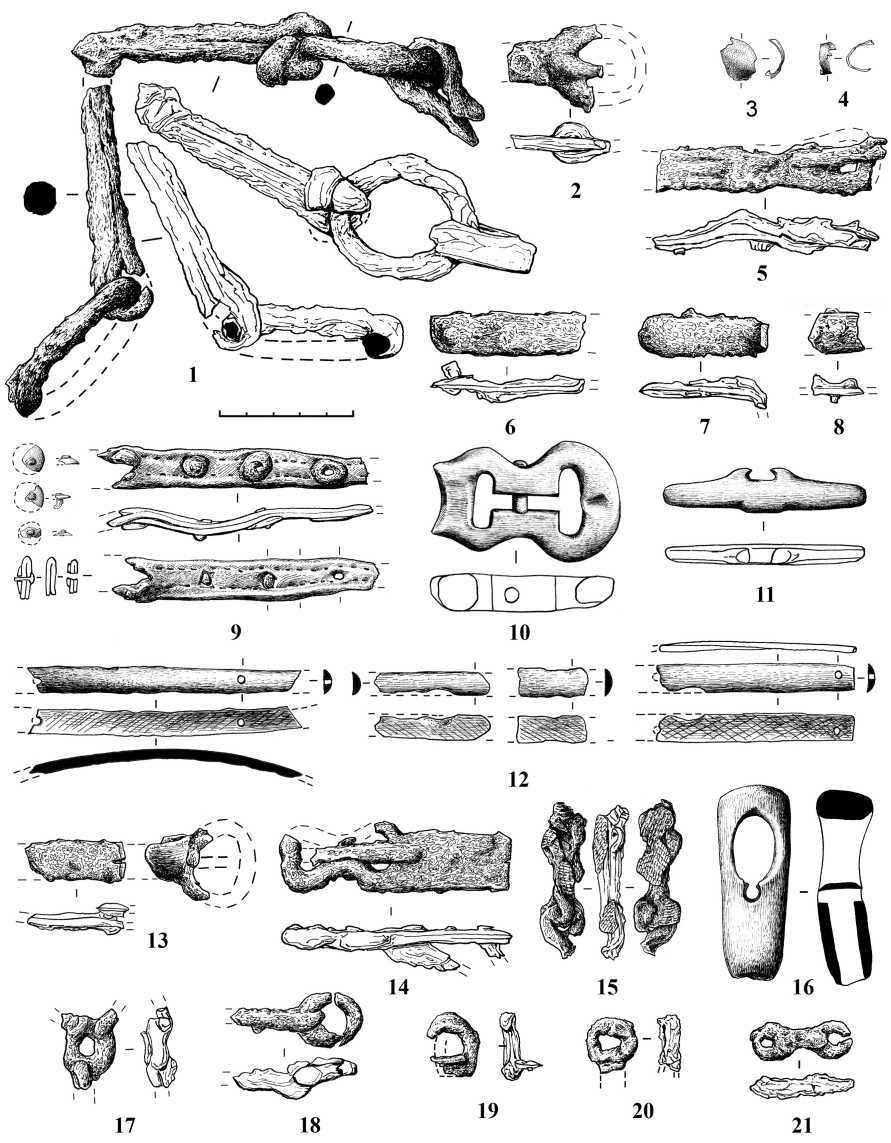

Рис. 2. Чобурак-I, курган № 30а:

А – план и разрез погребального сооружения; Б – план погребения ( 1 – накладки на лук;

2 – железные наконечники стрел; 3 – меч; 4 – поясные гарнитуры; 5 – костяные наконечники стрел;

6 – крепления; 7 – седельный кант; 8 – цурка; 9 – удила с псалиями; 10 – уздечные бляхи; 11 – уздечные пряжки;

12 – фрагмент ремня с бляхами; 13 – нагривник; 14 – подпружная пряжка; 15 – деталь плети)

Fig. 2. Choburak-I, kurgan No. 30a:

A – plan and section of the burial structure; B – plan of the burial ( 1 – overlays for the bow; 2 – iron arrowheads; 3 – sword; 4 – belt sets; 5 – bone arrowheads; 6 – fastenings; 10 – bridle plaques; 11 – bridle buckles;

12 – a fragment of a belt with plaques; 13 – a collar; 14 – a spring buckle; 15 – whip part)

Рис. 3. Комплекс вооружения из погребения кургана № 30а некрополя Чобурак-I (рисунки выполнены И.А. Чудилиным):

1–5 – накладки на лук; 6–13 – наконечники стрел; 14 – меч с деталями ножен (сверху вниз: пластина от оковки устья ножен; деталь бортика ножен; крепление для подвешивания ножен) ( 1–5 , 11–13 – кость (рог); 6–10 , 14 – железо)

Fig. 3. Armament complex from the burial of the kurgan No. 30a of the Choburak-I necropolis (the drawings were made by I.A. Chudilin):

1 – 5 – linings for the bow; 6–13 – arrowheads; 14 – sword with scabbard details (from top to bottom: plate from the frame of the mouth of the scabbard; side detail of scabbard; mount for hanging scabbard) ( 1–5 , 11–13 – bone (horn); 6–10 , 14 – iron)

Рис. 4. Снаряжение верхового коня и человека из погребения кургана № 30а некрополя Чобурак-I (рисунки выполнены И.А. Чудилиным):

1 – удила, псалии; 2 , 5 – уздечные пряжки; 3 , 4 – обкладки нагривника; 6–8 – уздечные бляхи;

9 – уздечные бляхи с фрагментом ремня; 10 – подпружная пряжка; 11 – цурка; 12 – седельный кант;

13 , 14 – поясные пряжки; 15 , 17–21 – крепления от ременной гарнитуры; 16 – деталь плети

( 1 , 2 , 5–8 , 13–14 , 17–21 – железо; 3 , 4 – бронза; 9 – бронза, кожа; 10–12 , 16 – кость (рог); 15 – железо, ткань) Fig. 4. Equipment of the riding horse and the buried individual from the burial of the kurgan No. 30a of the Choburak-I necropolis (the drawings by I.A. Chudilin):

1 – bits, cheek-pieces; 2 , 5 – bridle buckles; 3 , 4 – lining of the neck plate; 6–8 – bridle plaques;

9 – bridle plaques with a fragment of a belt; 10 – spring buckle; 11 – turk; 12 – saddle edge; 13, 14 – belt buckles;

15 , 17–21 – fastenings from a belt set; 16 – detail of the whip

( 1 , 2 , 5–8 , 13–14 , 17–21 – iron; 3 , 4 – bronze; 9 – bronze, leather; 10–12 , 16 – bone (horn); 15 – iron, textile)

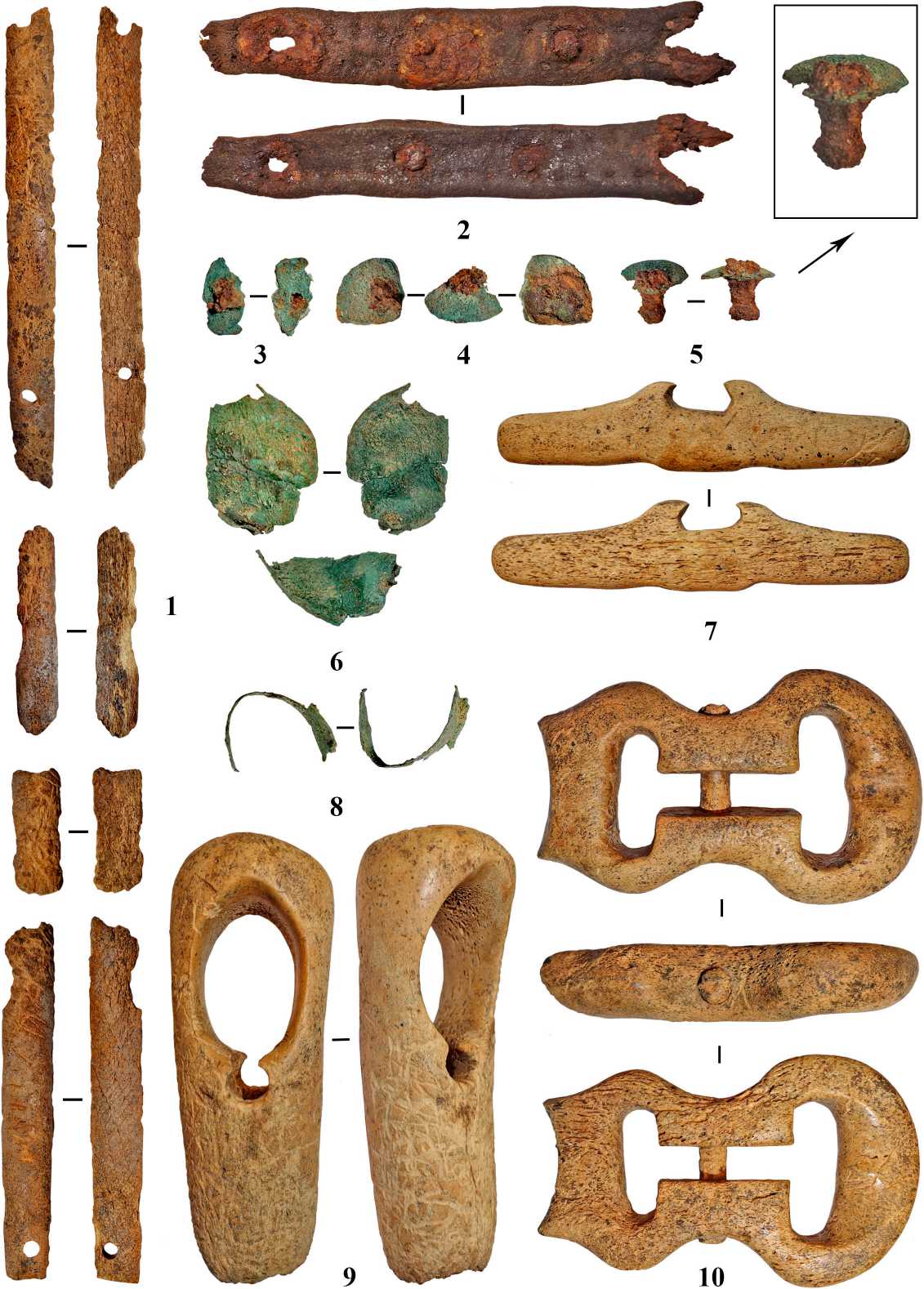

Рис. 5. Отдельные категории предметного комплекса из погребения кургана № 30 некрополя Чобурак-I (фото Н.Н. Серегина):

1 – седельный кант; 2 – фрагмент уздечного ремня; 3–5 – уздечные бляхи; 6 , 8 – обкладки нагривника; 7 – цурка; 9 – деталь плети; 10 – подпружная пряжка ( 1 , 7 , 9 , 10 – кость (рог); 2 – кожа; 3–5 – бронза, железо; 6 , 8 – бронза)

Fig. 5. Separate categories of grave goods from the burial of the kurgan No. 30 of the Choburak-I necropolis (photo by N.N. Seregin):

1 – saddle edging; 2 – a fragment of a bridle belt; 3–5 – bridle plaques; 6 , 8 – lining of the neck plate; 7 – turk;

9 – detail of the whip; 10 – girth buckle ( 1 , 7 , 9 , 10 – bone (horn); 2 – leather; 3–5 – bronze, iron; 6 , 8 – bronze)

Список литературы Алтай в предтюркское время: исторические судьбы носителей дялянской традиции обрядовой практики

- Абдулганеев М. Т., 2001. Могильник Горный 10 – памятник древнетюркской эпохи в северных предгорьях Алтая // Пространство культуры в археолого-этнографическом измерении. Западная Сибирь и сопредельные территории. Томск: Изд-во ТГУ. С. 128–131.

- Бичурин Н. Я., 1950. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1. М. ; Л.: Изд-во АН СССР. 380 с.

- Бобров В. В., Васютин А. С., Васютин С. А., 2003. Восточный Алтай в эпоху Великого переселения народов (III–VII века). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 224 с.

- Боковенко Н. А., Заднепровский Ю. А., 1992. Ранние кочевники Восточного Казахстана // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М.: Наука. С. 140–148.

- Горбунов В. В., 2003. Процессы тюркизации на юге Западной Сибири в раннем средневековье // Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. С. 37–42.

- Горбунов В. В., 2006. Военное дело населения Алтая в III–XIV вв. Ч. II. Наступательное вооружение (оружие). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 232 с.

- Горбунов В. В., 2020. Сопроводительные захоронения животных на могильнике Иня-1 в Барнаульском Приобье // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Вып. XXVI. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. С. 30–36.

- Мамадаков Ю. Т., 1990. Культура населения Центрального Алтая в первой половине I тыс. н.э.: дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск. 317 с.

- Марсадолов Л. С., 2000. Археологические памятники IX–III вв. до н.э. горных районов Алтая как культурно-исторический источник (феномен пазырыкской культуры): автореф. дис. ... д-ра культурологии. СПб. 56 с.

- Матренин С. С., 2017. Снаряжение кочевников Алтая (II в. до н.э. – V в. н.э.). Новосибирск: Изд-во СО РАН. 142 с.

- Митько О. А., 2018. Археологические свидетельства миграции алтайских племен в восточноевропейские степи в конце первой половины I тыс. н.э. // Актуальные вопросы изучения историко-культурного наследия народов Евразии. Астана: Евраз. нац. ун-т им. Л.Н. Гумилева. С. 26–39.

- Половников И. С., 2018. Дялянская традиция погребения с конем гунно-сарматского времени в Горном Алтае // Древние и традиционные культуры Сибири и Дальнего Востока: проблемы, гипотезы, факты. Омск: Издатель-Полиграфист. С. 135–136.

- Савинов Д. Г., 1987. Формирование и развитие раннесредневековых археологических культур Южной Сибири: дис. ... д-ра ист. наук. Л. 245 с.

- Самашев З. С., 1987. Памятники кулажургинского типа // Археологические памятники в зоне затопления Шульбинской ГЭС. Алма-Ата: Наука. С. 95–114.

- Серегин Н. Н., Абдулганеев М. Т., Степанова Н. Ф., 2019. Погребение с двумя лошадьми эпохи Тюркских каганатов из некрополя Горный-10 (Северный Алтай) // Теория и практика археологических исследований. № 2. С. 15–34.

- Серегин Н. Н., Матренин С. С., 2016. Погребальный обряд кочевников Алтая во II в. до н.э. – XI в. н.э. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 272 с.

- Серегин Н. Н., Матренин С. С., 2020. Социальная история населения Алтая в эпоху кочевых империй (II в. до н.э. – XIV в. н.э.): по материалам археологических комплексов. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 268 с.

- Серегин Н. Н., Тишкин А. А., Матренин С. С., Паршикова Т. С., 2019. Погребение жужанского времени из Северного Алтая (по материалам могильника Чобурак-I) // Теория и практика археологических исследований. № 4. С. 51–68.

- Соенов В. И., 1997. Погребальный обряд населения Горного Алтая в гунно-сарматскую эпоху: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Барнаул. 22 с.

- Соенов В. И., Эбель А. В., 1992. Курганы гунно-сарматской эпохи на Верхней Катуни. Горно-Алтайск: ГАГ-ПИ. 116 с.

- Тетерин Ю. В., 1991. Могильник Дялян – новый памятник предтюркского времени Горного Алтая // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. С. 155–157.

- Тетерин Ю. В., 1995. Поясные наборы гунно-сарматской эпохи Горного Алтая // Проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. С. 131–135.

- Тетерин Ю. В., 2004. Вооружение кочевников Горного Алтая берельской эпохи // Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. Вып. 1. Новосибирск: НГУ. С. 37–82.

- Тишкин А. А., Матренин С. С., Шмидт А. В., 2018. Алтай в сяньбийско-жужанское время (по материалам памятника Степушка). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 368 с.

- Уманский А. П., 1970. Археологические памятники у с. Иня // Известия Алтайского отдела географического общества СССР. Вып. 11. С. 45–74.

- Худяков Ю. С., 1997. Новые находки хуннского времени из могильника Усть-Эдиган в Горном Алтае // Источники по истории Республики Алтай. Горно-Алтайск: ГАИГИ. С. 145–155.

- Худяков Ю. С., 1998. Раскопки могильника Усть-Эдиган в 1990 году // Вопросы археологии Северной и Центральной Азии. Кемерово ; Гурьевск: Изд-во КузГТУ. С. 160–206.

- Шульга П. И., 2003. Могильник Гилево-10 как памятник финала раннескифского времени // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. Т. IX. Ч. I. C. 521–527.