Амфорные материалы из древнейшего слоя фанагории

Автор: Завойкин А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 252, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены амфорные находки из раскопок «Верхнего города» Фанагории в 2017 г., где исследовались культурные напластования и объекты (дома, ямы и др.) второй половины VI - начала V в. до н. э. Главный смысловой акцент работы базируется на твердо установленной дате основания Фанагории (545/40 гг. до н. э.). Исходя из этого факта, автор полагает, что исследуемый им материал не только характеризует состав центров-экспортеров, перевозивших товары в Северное Причерноморье в керамической таре после указанной даты, но и позволяет установить надежные хронологические ориентиры для классификационных схем, отражающих эволюцию форм амфор этих центров. Так, единичность фрагментов амфор Милета в Фанагории свидетельствует о прекращении их импорта после 540-х гг. до н. э., а столь же незначительное количество обломков хиосских амфор «со светлой облицовкой» соответствует переходу в этом ионийском центре к производству амфорной тары другого типа («с воронковидным горлом»). В целом в количественном и качественном отношении амфорный комплекс Фанагории второй половины VI - начала V в. до н. э. находит соответствия составу находок из синхронных слоев других греческих поселений, например Борисфена. Однако фанагорийский комплекс отличается от характеристик амфорного комплекса из поселения на о. Березань отсутствием в нем «примеси» предметов, бытовавших в предшествующий период.

Фанагория, апойкия, колонизация, торговля, амфоры, хронология, культурный слой

Короткий адрес: https://sciup.org/143166117

IDR: 143166117

Текст научной статьи Амфорные материалы из древнейшего слоя фанагории

В 2017 г. в Фанагории на северном участке раскопа «Верхний город» исследовался практически «чистый» слой второй половины VI – начала V в. до н. э.1 Его мощность значительно варьировала в зависимости от расположения

1 Относительно поздние вторжения в него в виде ям и котлованов сравнительно легко вычленяются из культурных отложений этого периода.

подстилающего материка, поверхность которого резко понижается к СВ и ССЗ, в сторону естественного уклона склонов верхней террасы городища в этом районе. Слой был весьма насыщен находками самых разных категорий, относящимися к первым десятилетиям жизни колонистов – первых двух поколений жителей Фанагории. Основательная научная обработка всего этого богатейшего материала потребует времени и усилий ряда специалистов. В этой заметке мне хотелось бы внести свою лепту в его исследование, акцентировав внимание в основном на тех фрагментах керамической тары (амфор), которые ранее были представлены слабо или не были представлены вовсе в коллекции находок из Фанагории или же важны для обсуждения вопросов их хронологии.

Уже приходилось отмечать значение подобных находок в разработке хронологии позднеархаической тарной керамики, учитывая довольно узкую и исторически обоснованную датировку основания Фанагории (вторая половина 40-х гг. VI в. до н. э.), что позволяет использовать ее в качестве репера при построении классификаций различных групп керамики, и амфор в том числе (см.: Завой-кин , 2013. С. 133; 2014. С. 160–161). Примечательно, что в отмеченных работах, написанных совсем недавно, сообщалось о фрагментах амфор Хиоса «со светлой облицовкой» ( Монахов , 2003. С. 13–15. Табл. 2: вариант I-B)2 и Милета, исчисляемых буквально двумя-тремя находками каждого центра. Из этого факта делался вывод о том, что производство первых и импорт вторых завершается не позднее 40-х гг. VI в. до н. э. (с некоторой долей условности о хиосских амфорах этого типа можно сказать, что они в этот короткий период еще «бытуют», но уже не производятся). Количество известных фрагментов этих амфор за сезон 2017 г., по крайней мере, удвоилось, но предложенное ранее умозаключение в полной мере сохраняет свою силу.

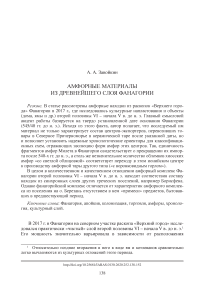

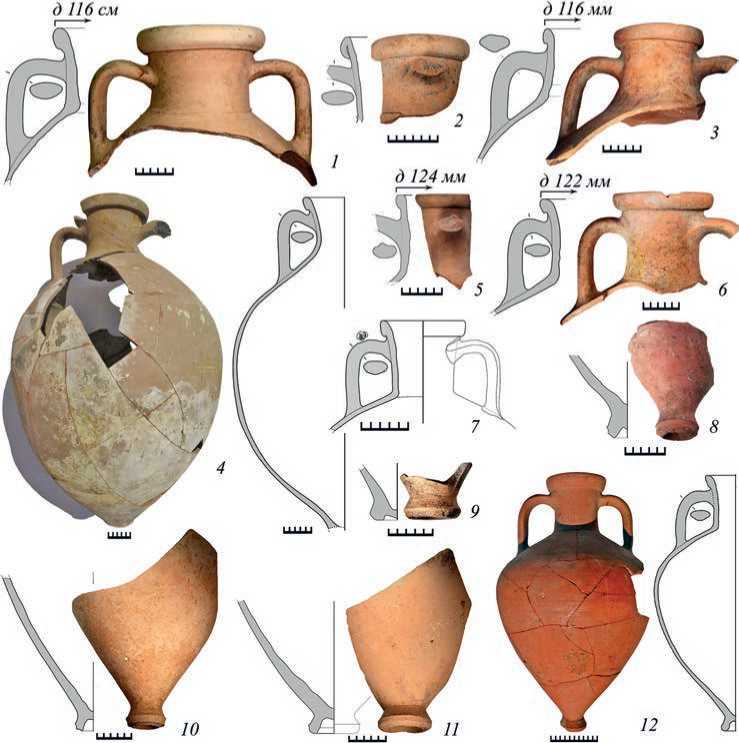

Говоря о «чистоте» слоя второй половины VI – начала V в. до н. э., следует все же сделать существенную оговорку. Наряду с упомянутыми единичными фрагментами хиосских «со светлой облицовкой» (рис. 1: 1–3 ) и наиболее многочисленными фрагментами амфор этого центра с «воронковидным горлом» (рис. 1: 4–9, 13 , 14 ; Там же. С. 15–16 Табл. 3: 1–4 : варианты II-А и B), в напластованиях и синхронных комплексах представлены обломки хиосской тары, относящейся к следующему типу – «пухлогорлым» раннего варианта ( Монахов , 2003. С. 16–18. Табл. 3: 5, 6 ; 4: 1–4 : вариант III-А), который в целом датируется примерно от 520 до 490/80 гг. до н. э.3 (рис. 1: 10–12, 15, 16 ). Однако они сравнительно немногочисленны и главным образом представлены в котлованах и ямах, прорезающих слой разрушения наземных построек (771, 773; 782). Весьма вероятно, что представленные в этой заметке материалы не выходят за рамки

Рис. 1. Фрагменты амфор Хиоса конца VI – рубежа VI и V вв. до н. э., но установить это однозначно по фрагментам амфор не представляется возможным.

Интересно сопоставить нашу коллекцию с составом амфорного материала, происходящего из синхронных слоев и комплексов Березанского поселения, распределенных согласно разработанной стратиграфической схеме, из раскопок 2005–2009 гг. ( Чистов и др ., 2012). В целом фанагорийские находки 2017 г. имеют соответствия в амфорных материалах выделяемого исследователями Березани периода II, фаз А (третья – начало последней четверти VI в. до н. э.), B1 (последняя четверть – конец VI в. до н. э.) и B2 (конец VI – первая четверть V в. до н. э.). Но имеются и некоторые, объяснимые, на мой взгляд, отличия.

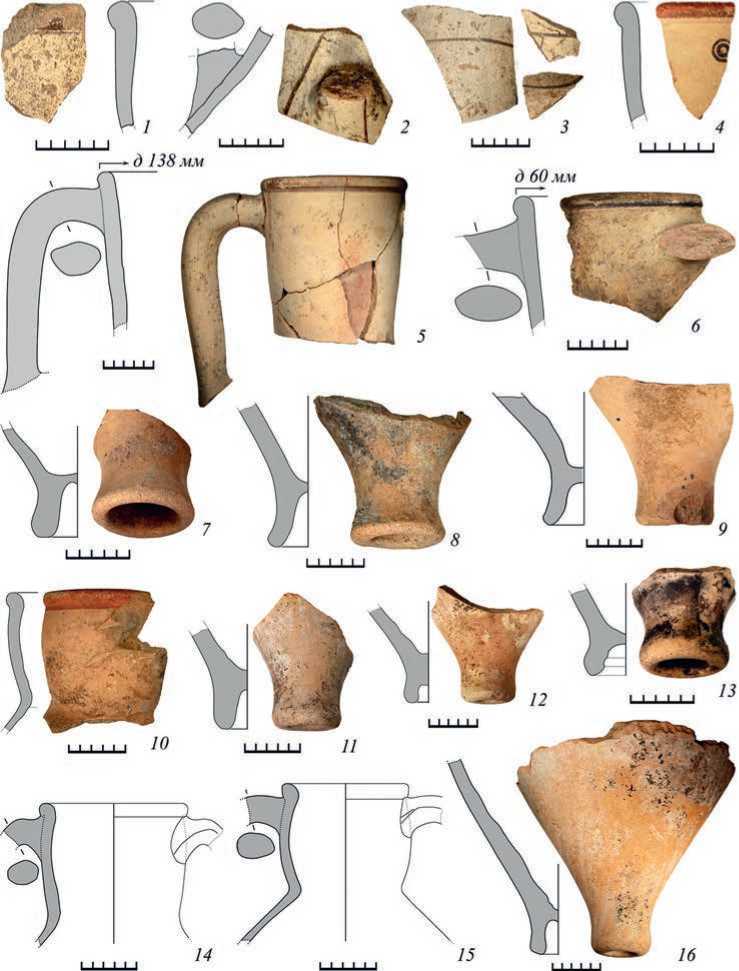

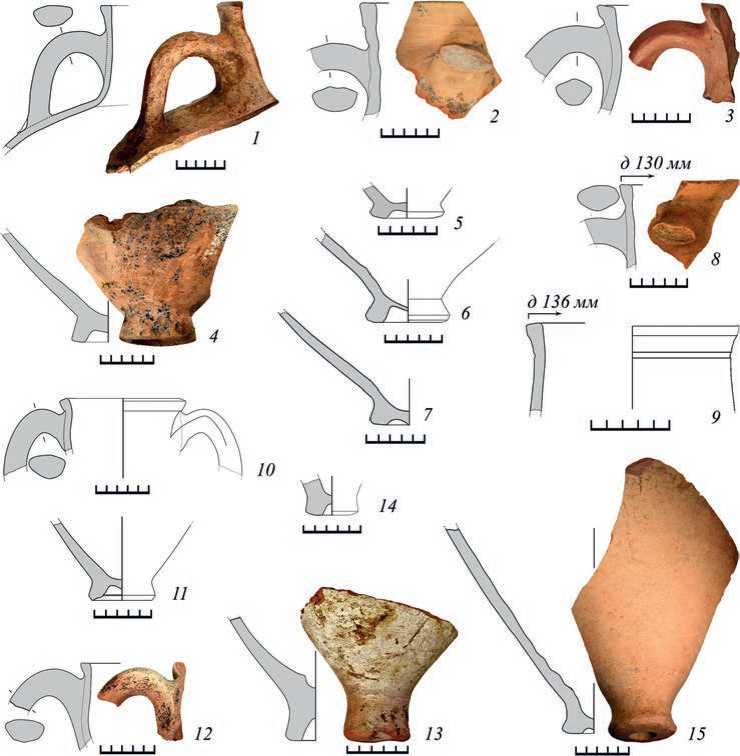

Так, фрагменты милетских амфор присутствуют в березанских комплексах фазы II-А, хотя отмечается резкое падение импорта продукции метрополии Борисфена по сравнению с предыдущим периодом более чем вдвое: с 32,1 до 14,2%4 (Там же. 2012. С. 63), фазы II-B1 (в основном в хозяйственных ямах (Там же. С. 79. Табл. 87: 7 – 22 ), фазы II-B2 (Там же. С. 95–965). Авторы справедливо объясняют присутствие в слое и комплексах поздней фазы II периода фрагментов хиосских со светлой облицовкой как «случайную примесь» (Там же. С. 96–97). С учетом ситуации, зафиксированной в Фанагории, полагаю, что-то похожее следует думать и о фрагментах милетских амфор в березанских комплексах фаз II-B1 и 26. Во всяком случае, в отличие от милетской (рис. 2: 1–3 ), клазомен ская тара в Фанагории представлена довольно полно. Фрагменты амфор этого североионийского центра, найденные здесь (рис. 2: 8–12 ), могут быть отнесены в основном к VI группе (ок. 530/25–500 гг. до н. э.), хотя не исключено, что некоторые из них относятся к амфорам предшествующей, V группы (ок. 575–550 гг. до н. э.) ( Sezgin , 2004. P. 175. Fig. 12; P. 176–177. Fig. 13).

Конечно же, следует учитывать и то обстоятельство, что значительная часть березанских комплексов представляет собой хозяйственные ямы и котлованы «полуземлянок», в засыпь которых зачастую попадают материалы значительно более ранние, чем время бытования самих этих сооружений. Так, Д. Е. Чистов справедливо отмечает, что «статистические данные по напластованиям III периода (середина – вторая половина V в. до н. э. – А. З .) в наибольшей степени искажены случайными примесями из более ранних слоев... О масштабе

Рис. 2. Фрагменты амфор Милета ( 1-3 ), Коринфа ( 4 ), Аттики ( 5, 6), неустановленного ионийского центра ( 7), Клазомен ( 8-12 )

этих искажений можно судить по суммарной доле милетских, клазоменских, “протофасосских” амфор, определенно не поступавших на поселение во второй половине V в. до н. э. – в находках ножек она составляет около 20 %» ( Чистов , 2018. С. 23–24).

Разумеется, допустимо предполагать здесь и различие в наполнении товарных потоков разных центров (милетские товары обильнее поступали в милетскую колонию Борисфен и почти не попадали в теосскую колонию Фанагорию). Но полагаю, что такое объяснение едва ли кого удовлетворит, поскольку по соседству с Фанагорией располагались другие милетские колонии – Кепы и Пан-тикапей.

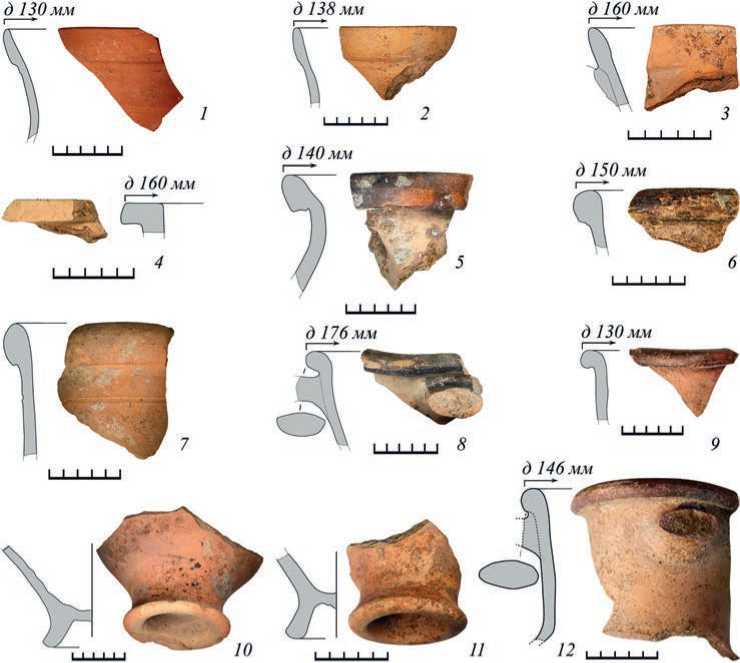

Наряду с продукцией уже упомянутых центров, в Фанагорию в это время поступало вино и оливковое масло из других центров и регионов Эгеиды. Как и на других северопричерноморских рынках, заметна доля эолийских (лесбосских) красноглиняных амфор (рис. 3: 1–4, 7–14 ) и весьма незначительна –

Рис. 3. Фрагменты эолийских (лесбосских) амфор: красноглиняных ( 1-4, 7-14) и сероглиняных ( 5, 6 )

сероглиняных (рис. 3: 5, 6 )7. Здесь не место обсуждать вопросы морфологии этих амфор, отмечу только тот факт, что для красноглиняных амфор исключительно третьей четверти VI в. до н. э. (не позднее) характерна профилировка венца трапециевидных или «клювовидных» очертаний и наличие под ним рельефного уступа на уровне верхнего прилепа ручек (рис. 3: 2–4 ; ср.: Буйских , 2014. С. 90. Рис. 2: 1 )8.

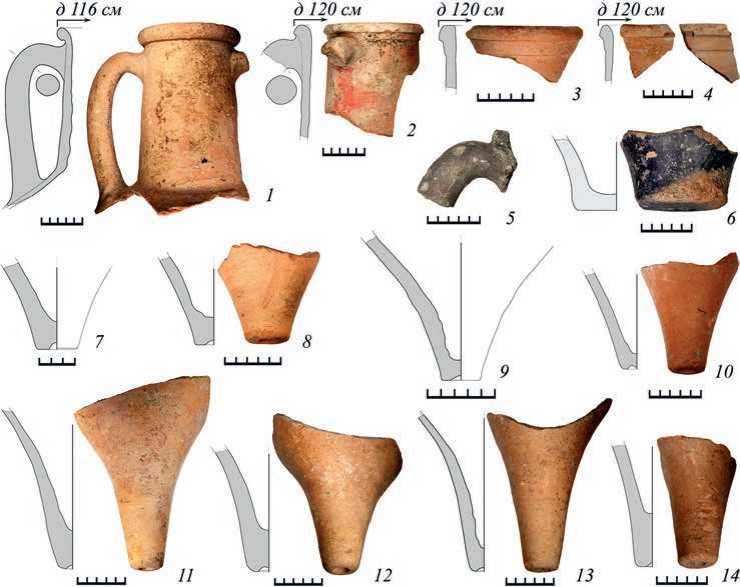

В большом количестве в слое и комплексах были представлены амфоры «со сложнопрофилированной ножкой», которые по традиции, со времен публикации книги И. Б. Зеест «Керамическая тара Боспора» (1960. С. 79–80), именуют « протофасосскими » (рис. 4: 3, 6–8, 10, 12 ), хотя от предположения о взаимосвязи

Рис. 4. Амфоры и фрагменты амфор Самоса ( 1, 2, 4 (?), 9, 11 ) и неустановленных ионийских центров («протофасос») ( 3, 5–8, 10, 12 )

этих амфор с мастерскими Фасоса давно уже отказались. Высказывалась также идея, что эта тара выпускалась центрами Северной (Северо-Западной) Эгеиды (в частности – Абдерой, реколонизованной теоссцами одновременно с основанием Фанагории9). Вместе с тем очевидно, что отвергать, вслед за И. Б. Зеест, допущение о связи этой группы амфор с центрами Ионии, по крайней мере, преждевременно. По-моему, более взвешенным выглядит подход Ю. Бырзеску, который отнес производство «протофасосских» амфор Зеест, как и «самосских» по ее же классификации, к неустановленным ионийским центрам – Ionien II и I соответственно (Bîrzescu, 2012. P. 110, 113). Даже визуально различимое разнообразие глин и особенности морфологии этих амфор и их частей убеждает в том, что в группу «протофасосских» входят тарные сосуды, которые производились не одним, а несколькими центрами (см. Монахов, 2003. С. 38 с лит.10), сохранявшими приверженность общей (ионийской) морфологической традиции. В силу этого построение единой их типологии позволяет составить представление лишь об общем направлении эволюции, а хронологические дефиниции в ней будут приблизительны.

В фанагорийской выборке представлены «протофасосские» амфоры как первой («пифоидной») серии С. Ю. Монахова (рис. 4: 3)11, так и второй (рис. 4: 6, 7)12 и третьей (рис. 4: 8, 10, 12) серий его классификации, датируемых от третьей четверти VI до рубежа V в. до н. э. и концом VI – началом V в. до н. э. (Монахов, 2003. С. 39–41. Табл. 23: 4–5; 24). Особо отмечу небольшой фрагмент горла с массивным венцом и желобком под ним (рис. 2: 7), выделяющийся из общего массива других ему подобных – в том числе найденных в том же контексте13 – особенностями глиняного теста (светло-красное, слюдянистое) и деталями морфологии.

Фрагменты амфор Самоса в числе находок 2017 г. немногочисленны. Особо привлекает внимание верхняя часть тарного сосуда из засыпи подвала (783) третьей четверти VI в. до н. э. (рис. 4: 1 ). Она имеет все характерные особенности амфор архаического типа, варианта « черветери » (I-B), по классификации С. Ю. Монахова (2003. С. 27. Табл. 14: 1–4 ), в целом датируемого от конца VII до третьей четверти VI в. до н. э. ( Cook , Dupont , 1998. P. 168. Fig. 23: 9 14; ср.: Буйских 2014. С. 96. Рис. 10: 8 – 10 ; Bîrzescu , 2012. S. 150–15115; Чистов и др ., 2012. Табл. 84: 1 16). Видимо, к ранней фазе уже «классического типа» (II) следует относить другие фрагменты (рис. 4: 2, 9, 11 ). Хорошим хронологическим ориентиром для сравнения является амфора из ямы-склада пустой тары в Пат-рее, датируемая по комплексу последней четвертью VI в. до н. э. ( Абрамов , 2006. С. 18, 33. Рис. 8: 9 ; ср.: Lawall , 1995. P. 371. Fig. 7617).

Осталось упомянуть археологически целую (без ножки) амфору с широким пифоидным туловом и резко расширенным кверху горлом, завершающимся массивным отогнутым выделенным венцом в виде полувалика, с овальными в сечении ручками (рис. 4: 4 ), найденную в котловане (773), датировка засыпки которого, кажется, не выходит за пределы конца VI в. до н. э.18 Сохранилась она в высоту на 59,5 см, диаметр – 45,7 см. По ряду морфологических признаков она близка самосским, однако в эволюционную линию развития амфор этого центра она не вписывается и близкую аналогию ей отыскать мне не удалось19.

Заслуживают разве что только упоминания единичные фрагменты амфор других центров, характерные для слоя второй половины VI в. до н. э.: Коринфа , тип А (рис. 2: 4 ; ср.: Кёлер , 1992. C. 268–268. Табл. 1b-c (вариант 4); Буйских , Монахов , 2009. С. 140. Рис. 3: 5 ; Буйских , 2014. С. 97. Рис. 13: 1–3 ), и Аттики , тип à la brosse (рис. 2: 5, 6 ; ср.: Там же. Рис. 12: 5 ; Чистов , 2018. Рис. 5: 4 (вариант «Agora 1502» – Sparkes, Talcott , 1970. P. 341. No. 1502. Pl. 64: 1502 – ок . 575–535 гг. до н. э.)).

Несколько слов следует сказать об импорте в амфорах из центров Северной Эгеиды (Восточная Македония – Восточная Фракия и острова), который начинается, судя по всему, в последней четверти – конце VI в. до н. э. (рис. 5). «Фирменным знаком» керамической тары этого региона является подтреугольный (или трапециевидный) в сечении венец, верхняя грань которого у ранних сосудов обычно близка к горизонтали. Этот критерий сближает амфоры Северной Греции с более поздней надежно локализованной продукцией Фасоса и, в какой-то мере, Менды. Однако разнообразие морфологических деталей и глин (даже при визуальной их оценке) заставляет исследователей, вслед за И. Б. Зе-ест, использовать широкое описательное определение «круг Фасоса» для значительной части амфор и их фрагментов, не поддающихся пока точной и надежной локализации. Собственно говоря, даже выделение из общей массы амфор Фасоса (например, рис. 5: 2; ср. Чистов и др., 2012. С. 97. Табл. 87: 5, 620) и Мен-ды (?)21 этого периода имеет элемент условности, так как базируется главным образом на визуальном сходстве глины с продукцией этих центров. Предложенная С. Ю. Монаховым классификация наиболее ранних фасосских амфор (конца VI – начала V в. до н. э.) демонстрирует их весьма значительное разнообразие: пифоидный тип (I) подразделен на два варианта, из них I-А включает в себя 4 серии, а I-B – 3 серии (Монахов, 2003. С. 59 слл. Табл. 34–37). И нет, на мой взгляд, полной уверенности в том, что все они имеют непосредственное отношение к мастерским острова Фасос22.

Из числа амфор Северной Эгеиды уверенно выделяются розовоглиняные амфоры неустановленного центра КТБ 27 23 ( Зеест , 1960) (рис. 5: 10, 12, 13 ). На Березани их фрагменты фиксируются в слое конца VI – начала V в. до н. э. ( Чистов и др ., 2012. С. 98. Табл. 100: 7, 9 ; 104: 15 24; ср.: Bîrzescu , 2012. Taf. 67: Typus 7, Северная Эгеида). Традиционно, по мирмекийскому комплексу, эти амфоры датируются от второй четверти V в. до н. э. или чуть раньше ( Монахов , 2003. С. 78). Теперь, пожалуй, имеются достаточные основания относить их появление в Северном Причерноморье, по крайней мере, в самое начало этого столетия.

Рис. 5. Фрагменты амфор центров Северной Эгеиды: Фасоса – «круга Фасоса» ( 1–9, 11, 14, 15 ), «КТБ 27» (по: Зеест , 1960) ( 10, 12, 13 )

Рассмотренные материалы, вполне стандартные по своему набору для синхронных слоев северопричерноморских городов и поселений, в целом соответствуют первому периоду в истории исследуемого раскопками района Фанагории (см.: Завойкин, Кузнецов, 2013. С. 162-163). Завершается этот период катастрофически, где-то в пределах первых двух десятилетий V в. до н. э. (определить дату события точнее пока не представляется возможным). Стратиграфические наблюдения и анализ амфорного материала из открытых в 2017 г. объектов позволяют предварительно наметить две или три фазы в рамках этих 50–60 лет. Но к их конкретной характеристике будет целесообразно обратиться лишь после того, как будут изучены и остальные категории находок.

Список литературы Амфорные материалы из древнейшего слоя фанагории

- Абрамов А. П., 2006. Комплекс амфор последней четверти VI в. до н. э. из Патрея//ДБ. Т. 9. М.: ИА РАН. С. 11-35.

- Буйских А. В., 2014. Амфоры конца VII -первой половины V в. до н. э. из Борисфена//Археологiя i давня iсторiя Украiни. Вип. 1 (12). Киïв: IА НАНУ. С. 88-100.

- Буйских А. В., Монахов С. Ю., 2009. Керамический комплекс третьей четверти VI в. до н. э.//NORTIA. Вып. VI. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. С. 125-145.

- Завойкин А. А., 2013. Амфоры Хиоса в контексте истории Фанагории//ДБ. Т. 17. М.: ИА РАН. С. 132-152.

- Завойкин А. А., 2014. Амфоры «Самос/Милет» в Фанагории: некоторые проблемы хронологии//Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Актуальные проблемы хронологии. XV Боспорские чтения. Керчь: Крымское отд. Ин-та востоковедения НАНУ: Деметра. С. 160-167.

- Завойкин А. А., 2017. Некоторые проблемы изучения торговли в амфорной таре//Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Торговля: пути -товары -отношения. XVIII Боспорские чтения. Керчь: Крымский федеральный ун-т: Деметра. С. 133-150.

- Завойкин А. А., Кузнецов В. Д., 2013. «Верхний город» Фанагории в 5 в. до н. э. (проблемы периодизации и урбанистики)//Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Проблемы урбанистики. XIV Боспорские чтения. Керчь: Крымское отд. Ин-та востоковедения НАНУ: Деметра. С. 162-169.

- Зеест И. Б., 1960. Керамическая тара Боспора. М.: Изд-во АН СССР. 178 с. (МИА; № 83.)

- Кёллер К., 1992. Общая типология и хронология коринфских транспортных амфор//Греческие амфоры/Под ред. В. И. Каца, С. Ю. Монахова. Саратов: Саратовский ун-т. С. 265-283.

- Монахов С. Ю., 1999. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы керамической тары. Саратов: Саратовский ун-т. 678 с.

- Монахов С. Ю., 2003. Греческие амфоры в Причерноморье: Типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре: каталог-определитель. Москва: Киммерида. 351 с.

- Монахов С. Ю., 2016. О некоторых амфорах из комплекса У7 поселения Панское I в Крыму//Записки ИИМК РАН. № 14. СПб.: ИИМК РАН. С. 113-125.

- Онайко Н. А., 1980. Архаический Торик. Античный город на северо-востоке Понта. М.: Наука. 178 с.

- Рубан В. В., 1991. Опыт классификации так называемых милетских амфор из Нижнего Побужья//СА. № 2. С. 182-197.

- Чистов Д. Е., 2018. Импорт товаров в амфорной таре на Березанское поселение в VI-V вв. до н. э. (по материалам раскопок участка «О-Западный» в 2004-2016 гг.)//Боспорские исследования. Вып. XXXVI. Симферополь; Керчь: Крымский филиал федерального университета: Деметра. С. 19-36.

- Чистов Д. Е., Зуев В. Ю., Ильина Ю. И., Каспаров А. К., Новоселова Н. Ю., 2012. Исследования на острове Березань в 2005-2009 гг. СПб.: ГЭ. 297 с. (Материалы Березанской (Нижнебугской) античной археологической экспедиции; т. 2.)

- Bîrzescu Iu., 2012. Die archaischen und frühklassischen Transportamphoren. Bucureşti: Editura Enciclopedicǎ. 356 S., 120 Taf. (Histria; vol. XV.)

- Clinkenbeard B. G., 1982. Lesbian Wine and Storage Amphoras. A Progress Report on Identification//Hesperia. Vol. 51. No. 3. P. 248-267.

- Cook R. M., Dupont P., 1998. East Greek Pottery. London; New York: Routledge. 226 p.

- Dupont P., 2018. Erythrai versus South Ionia: «Samian» Amphoras Revisited//Материалы по археологии и истории Фанагории. Вып. 2. М.: ИА РАН. С. 88-100. (Фанагория; т. 6.)

- Dupont P., Skarlatidou E., 2012. Archaic Transport Amphoras from the First Necropolis of Clazomenian Abdera//Archaic Pottery of the Northern Aegean and its Periphery (700-480 BC): Proceedings of the Archaeological Meeting (Thessaloniki, 19-22 May 2011)/Ed. by M. Tiverios et al. Τhessaloniki: Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. P. 253-264.

- Karadima Chr., 2004. Ainos: An Unknown Amphora Production Centre in Evros Delta//Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean/Ed. by J. Eiring, J. Lund. Aarhus. P. 155-161. (Monographs of the Danish Institute at Athens. Vol. 5.)

- Lawall M. L., 1995. Transport Amphoras and Trademarks: Import to Athens and Economic Diversity in the Fifth Century B.C.: A Diss. … for the degree of Doctor of Philosophy (Classical Art and Archaeology). Ann Arbor. 430 p.

- May J. M. F., 1966. The Coinage of Abdera (540-345 BC). L.: Royal Numismatic Society. 295 p.

- Monakhov S. Iu., Kuznetsova E. V., 2017. Overseas Trade in the Black Sea Region from the Archaic to the Hellenistic Period//The Northern Black Sea in Antiquity: Networks, Connectivity, and Cultural Interactions/Ed. by V. Kozlovskaya. Cambridge: Cambridge University Press. P. 59-99, 294-298.

- Peristeri-Otatzi C., 1986. Amphores et timbres amphoriques d’Abdere//Recherches sur les amphores grecques/Eds: J.-Y. Empereur, Y. Garlan. Athenes: Ecole francaise d’Athenes; Paris: Depositaire, Diffusion de Boccard. P. 491-496. (Bulletin de Correspondance Hellénique. Suppl.; XIII.)

- Rizzo M. A., 1990. Le anfore da transporto e il commercio Etrusco arcaico. I: Complessi tombali dall’Etruria Meridionale. Roma: De Luca edicioni a’arte. 159 p.

- Roberts S. R., 1986. The Stoa Gutter Well. A Late Archaic Deposit from a Well in the Athenian Agora//Hesperia. Vol. 55. No. 1. P. 1-74. Pls. 1-19.

- Sezgin Yu., 2004. Clazomenian Transport Amphorae of the Seventh and Sixth Centuries//Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony/Ed. by A. Moustaka, E. Scarlatidou, M.-C. Tzannes, Y. Ersoy. Thessaloniki: University Studio Press. P. 169-183.

- Sparkes B. A., Talcott L., 1970. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th centuries BC. Princeton, New Jersey: The American School of Classical Studies at Athens. 2 vols. (The Athenian Agora; vol. XII, pts. 1, 2.)