Амёбный абсцесс печени: описание клинического случая

Автор: Казымов Б.И., Свищева П.О., Ольховская М.В., Федянина Л.В., Максимова М.С.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 4 т.13, 2023 года.

Бесплатный доступ

Амёбный абсцесс печени - одна из форм инвазивного амёбиаза. При несвоевременном лечении данное заболевание может осложниться перитонитом, диссеминацией возбудителя с развитием сепсиса. В данной статье представлен клинический случай амёбного абсцесса печени у пациента В. 40 лет с приведением результатов биопсийного исследования операционного материала.

Е. histolytica, амёбный абсцесс печени, биопсийное исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/143180367

IDR: 143180367 | УДК: 616.993.12-036.23-071 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2023.4.CASE.1

Текст научной статьи Амёбный абсцесс печени: описание клинического случая

Возбудитель инвазивного амёбиаза - простейшее Entamoeba hystolytica. Название вида отражает наличие патогенного потенциала этого вида амёбы. Она обладает набором лектинов и протеолитических ферментов, позволяющих при определённых условиях прикрепляться к слизистой кишечника, лизировать её, проникать в подлежащие ткани и кровоток [1-4].

При попадании в организм человека 4-ядерная циста эксцистируется и превращается в трофозоит - подвижную амёбу, малую и большую просветные формы. Трофозоиты активно размножаются простым делением и населяют преимущественно слепую и проксимальный отдел толстой кишки. Механизм перехода амёб от комменсального состояния в просвете кишки к паразитированию в тканях до настоящего времени не изучен. В тканях обитает самая крупная морфоформа амёбы - трофозоит-гематофаг.

Возбудитель передаётся фекально-оральным путём с загрязнённой водой или пищей, как и многие другие кишечные инфекции. В связи с этим самый высокий уровень заболеваемости амёбиазом (до 15-30 %) регистрируется в странах с низким уровнем санитарии и гигиены и высокой плотностью населения. В 90 % случаев амёбиаз протекает как бессимптомное носительство и только в 10 % отмечаются: боли, диарея иногда с примесью крови, тошнота, рвота, слабость и др. В случаях попадания гематофага в кровь, он разносится в другие органы: печень, лёгкие, сердце, головной мозг, почки, селезенку, кожу. Как правило, поражается один орган, чаще всего печень [4-6].

Двумя наиболее распространёнными жалобами у пациентов с данной патологией являются боль в правом подреберье и лихорадка (от 38,5 до 39,5 °C), которая обычно возникает в течение 2-4 недель у 50-80 % пациентов [6], однако встречается и бессимптомное течение.

Для диагностики инвазивного амёбиаза применяются следующие методы:

-

- ИФА при диагностике амёбных абсцессов печени (ААП), специфичность и чувствительность метода оценивается как 94,8 % и 97,9 % соответственно;

-

- золотым стандартом для диагностики амёбиаза в клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) и для эпи-дисследований считается метод ПЦР в реальном времени. Показана возможность идентификации Е. hystolitica в крови, моче, слюне пациентов с ААП и амебным колитом;

-

- культивирование in vitro на питательных средах;

-

- исследование биопсийного материала, полученного при пункционной биопсии печени или оперативном вмешательстве [7].

В статье представлен клинический случай амёбного абсцесса печени у пациента В. 44 лет с приведением данных анамнеза, инструментальных методов исследований и данных, полученных при прижизненном патологоанатомическом исследовании операционного материала.

Материалы и методы

Изучены данные истории болезни пациента, компьютерной томографии (КТ) органов брюшной полости, а также проведено макро- и микроскопическое исследование полученного операционного материала.

Клинический случай

Пациент В., 40 лет, поступил в отделение трансплантации печени НИИ СП им. Н.В. Склифосовского самотёком. Из анамнеза известно, что за 13 суток до поступления на фоне полного благополучия возникла стойкая гипертермия -40 °C, самостоятельно принимал жаропонижающие препараты без эффекта в течение 6 дней, в связи с чем был госпитализирован в ГКБ № 1 г. Челябинска. В ГКБ № 1 г. Челябинска при MPT-исследовании было выявлено объёмное образование левой доли печени, не исключалось наличие эхинококкоза. Эпидемиологический анамнез со слов пациента не отягощён. По настоянию родственников был госпитализирован в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

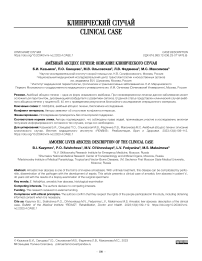

Объективный статус: при поступлении состояние пациента было средней тяжести, сознание ясное, температура тела 38 °C. При КГ-исследовании органов брюшной полости (рис. 1): в левой доле печени определяется дополнительное образование размерами до 99*105*91 мм многокамерной структуры, при контрастном усилении определяется накопление контрастного вещества септами.

Рисунок 1. КТ-снимок органов брюшной полости: в левой доле печени определяется дополнительное образование размерами до 99*105x91 м, многокамерной структуры

Figure 1. СТ scan of the abdominal cavity organs: in the left lobe of the liver, an additional formation is determined, up to 99*105*91 mm in size, of a multi-chamber structure

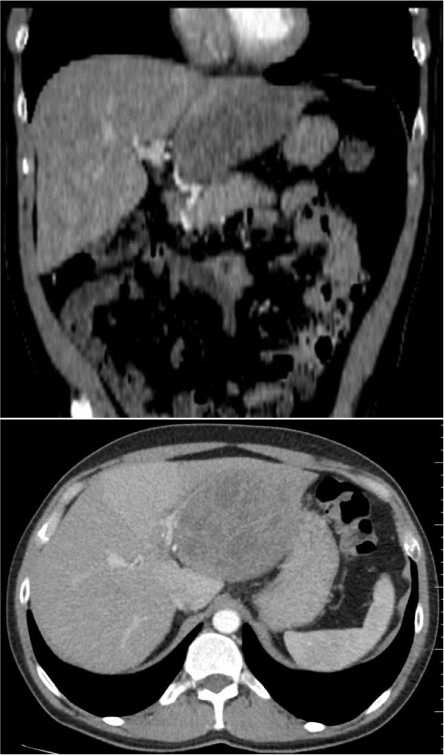

Полученная клинико-инструментальная картина была расценена как нагноившаяся эхинококковая киста, в связи с чем в плановом порядке пациенту была выполнена лапароскопическая резекция SII-III сегментов печени. При ревизии брюшной полости - в левой доли печени определяется опухолевое образование, плотной консистенции, 12 см в диаметре, не инфильтрирующее окружающие ткани. Лимфаденопатии, вторичных очагов, иной патологии других органов брюшной полости при ревизии не выявлено. Операционный материал был прислан в патологоанатомическое отделение (ПАО) НИИ СП. При макросок-пическом исследовании в паренхиме печени отмечалось наличие полости размерами 14х11х8 см с бугристыми плотными стенками, светло-жёлтого цвета, местами резко дряблой консистенции и грязно-жёлтым мутным отделяемым (рис. 2).

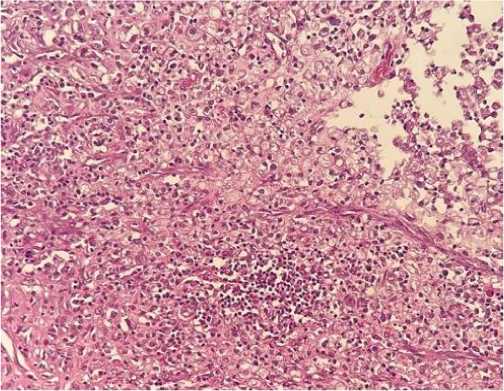

При микроскопическом исследовании (рис. 3) гистоархитектоника печени нарушена за счёт массивных полей некроза паренхимы, которые представлены гнойно-некротическим детриом, инфильтрированным преимущественно мононуклеарными клетками с примесью клеток макрофагального ряда, среди которых на большем увеличении определяются клеточные структуры, напоминающие трофозоиты с эксцентрично расположенным ядром, наличием ПАС-отрицательных включений в цитоплазме, гемолизированных эритроцитов. Капсула абсцесса представлена грубоволокнистой соединительной тканью с толстостенными полнокровными сосудами, прослеживается на всём протяжении. Окружающая ткань печени с неравномерным кровенаполнением синусоидов, нормального гистологического строения.

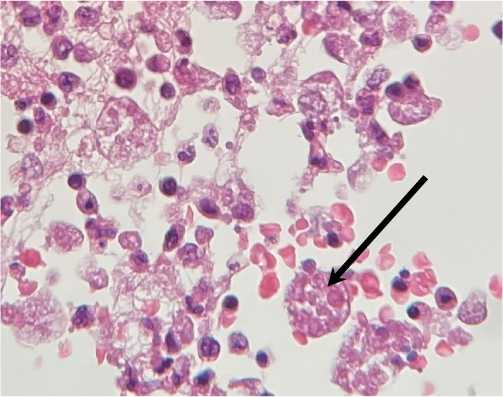

Учитывая клинико-инструментальные данные, макро-и микроскопическую картину, был заподозрен паразитарный абсцесс печени. Для более достоверной верификации диагноза гистологические препараты были проконсультированы в КДЛ Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Мар-циновского Сеченовского Университета. Врачи КДЛ отметили морфологически сохранные амёбы (рис. 4), которые находятся на границе некроза и здоровой ткани печени. В тканях хорошо определяемы амёбы-гематофаги Е. histolytica.

Рисунок 2. Макроскопическое исследование операционного материала. Наличие в паренхиме печени полости размерами 14х11х8 см с бугристыми плотными стенками, светло-жёлтого цвета с гнойным отделяемым

Figure 2. Macroscopic examination of surgical specimens. In the liver parenchyma there is a cavity measuring 14x11x8 cm with lumpy dense walls, light yellow in color, with purulent discharge

Рисунок 3. Микроскопическое исследование операционного материала. Соединительнотканная капсула абсцесса, в полости абсцесса гнойно-некротический детрит с примесью клеток макрофагального ряда. Окраска гематоксилин-эозином х200

Figure 3. Microscopic examination of the surgical specimens. Connective tissue capsule of an abscess, purulent-necrotic detritus with an admixture of macrophage cells in the cavity of the abscess.H & E, x200

Рисунок 4. Микроскопическое исследование операционного материала. Гематофаг Е. histolytica (указан стрелкой) среди гнойнонекротического детрита. Окраска гематоксилин-эозином, х400

Figure 4. Microscopic examination of the surgical specimens. Hema-tophagus of E. histolytica (indicated by an arrow) among purulent-necrotic detritus. H & E, x400

Обсуждение и заключение

Диагностика амёбного абсцесса печени представляет определённые сложности ввиду редкой встречаемости в практике как клинических специалистов неинфекционного профиля, так и патологоанатомов. Данное заболевание требует динамического наблюдения в послеоперационном периоде и специфического лечения. Прогноз благоприятный, наблюдается практически полное выздоровление после проведённого оперативного лечения. Однако, несмотря на имеющиеся методы, до сих пор не существует единого протокола для своевременной диагностики и лечения амёбиаза различных локализаций [8, 9].

Описанный клинический случай показывает важность и необходимость взаимодействия врачей различных специальностей для достоверной верификации данного диагноза.

Список литературы Амёбный абсцесс печени: описание клинического случая

- Бронштейн А.М. Тропические болезни и медицина болезней путешественников. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014:124.

- Паразитарные болезни человека: (протозоозы и гельминтозы): Руководство для врачей / под ред. В.П. Сергиева, Ю.В. Лобзина, С.С. Козлова. Санкт-Петербург: ООО "Издательство Фолиант". 2008:378-380.

- Garcia L.S., Brucner D.A.. In L.S.Garcia, D.A.Brucner (ed.), Diagnostic medical parasitology, 3rd ed. ASM Press - Washington, D.C. 1997:6-20.

- Ralston KS, Petri WA., Jr Tissue destruction and invasion by Entamoeba histolytica. Trends Parasitol. 2011;27(6):254-263.

- Singh A, Banerjee T, Kumar R, Shukla SK. Prevalence of cases of amebic liver abscess in a tertiary care Centre in India: a study on risk factors, associated microflora and strain variation of Entamoeba histolytica. PLoS One. 2019;14(4):e0214880.

- Kannathasan S, Murugananthan A, Kumanan T, de Silva NR, Rajeshkannan N, Haque R et al. Epidemiology and factors associated with amoebic liver abscess in northern Sri Lanka. BMC Public Health. 2018;18(1):118.

- Sindhusuta Das, Nonika Rajkumari, Anitha Gunalan, Dhanalakshmi Rajavelu, and Jeby Jose Olickal/ A Comparative Analysis of Microscopy, Coproantigen Serology, and Nested Multiplex PCR in the Laboratory Diagnosis of Entamoeba histolytica Infection. J Lab Physicians. 2022 Jun; 14(2):125-131.

- Macías-Pérez JR, Aldaba-Muruato LR, Martínez-Hernández SL, Muñoz-Ortega MH, Pulido-Ortega J, Ventura-Juárez J. Curcumin Provides Hepatoprotection against Amoebic Liver Abscess Induced by Entamoeba histolytica in Hamster: Involvement of Nrf2/HO-1 and NF-κB/IL-1β Signaling Pathways. J Immunol Res. 2019 Apr 15;2019:7431652.

- Лысов Н.А., Лещенко И.Г., Супильников А.А. Руководство по абдоминальной хирургии. Самара, 2016.