Амплитуда систолического смещения плоскости фиброзного кольца трикуспидального клапана в оценке сократимости правого желудочка у детей

Автор: Сморгон А.В., Соколов А.А., Солдатенко М.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.40, 2025 года.

Бесплатный доступ

Эхокардиографическая оценка сократимости правого желудочка (ПЖ) является сложной задачей из-за его особой формы. Чаще всего для определения сократимости ПЖ используются два показателя: амплитуда систолического смещения плоскости фиброзного кольца трикуспидального клапана (tricuspid annular plane systolic excursion, TAPSE) и изменение площади фракции (fractional area change, FAC) ПЖ. Корректность использования TAPSE в последнее время все чаще подвергается сомнению.Цель исследования: изучить связь TAPSE с сократимостью ПЖ, изменением объемов правых камер у детей с дефектом межпредсердной перегородки (ДМПП) в процессе хирургического лечения, а также оценить взаимосвязь TAPSE с показателями антропометрии.Материал и методы. Исследование выполнено на основании ретроспективного анализа двумерных (2D) эхокардиографических данных. Референтным методом для оценки сократимости ПЖ была трехмерная эхокардиография (3D-эхо).Результаты. По результатам ретроспективного корреляционного анализа данных эхокардиографии у 729 здоровых детей в возрасте 1-17 лет и 120 детей с ДМПП того же возраста установлена максимальная взаимосвязь TAPSE с возрастом (r = 0,54) и антропометрическими данными (r = 0,59). Отмечена достаточно высокая корреляция между линейными размерами правого предсердия (ПП) и ПЖ (r = 0,59). Корреляция TAPSE и фракции выброса (ФВ) ПЖ, по данным 3D-эхо, отсутствовала в контрольной группе и у детей с ДМПП. Показатель был оценен в ближайшем будущем (6 дней) и в отдаленный период (1-3 года) после хирургической коррекции у 60 детей с ДМПП и у 30 детей с коарктацией аорты (КоА). На всех этапах после операции значение TAPSE снижалось у всех прооперированных пациентов, не восстанавливалось через 1 год и не имело корреляционной связи с ФВ ПЖ, согласно данным 3D-эхо.Выводы. У детей без структурной патологии сердца показатель TAPSE не отражает сократимость ПЖ и зависит от антропометрических данных, линейных размеров правых камер. У детей с ДМПП TAPSE в большей мере характеризует объемную перегрузку правых камер, чем сократимость ПЖ. Сократимость ПЖ у детей после кардиохирургических операций не может быть корректно оценена с использованием TAPSE.

Дефекты межпредсердной перегородки, коарктация аорты, правый желудочек, 3d-эхокардиография, дети

Короткий адрес: https://sciup.org/149147878

IDR: 149147878 | УДК: 616.124.3-073.43-053.2 | DOI: 10.29001/2073-8552-2025-40-1-69-76

Текст научной статьи Амплитуда систолического смещения плоскости фиброзного кольца трикуспидального клапана в оценке сократимости правого желудочка у детей

Эхокардиографическая оценка объемов и функции правого желудочка (ПЖ) является трудной задачей, что обусловлено его сложной анатомией. Существует несколько подходов к оценке ПЖ. Самым простым и распространенным способом оценки является двумерная (2D) трансторакальная эхокардиография, измеряющая суррогатные показатели, такие как систолическое движение фиброзного кольца трехстворчатого клапана (TAPSE), изменение площади фракции ПЖ (FACпж) и тканевая допплеровская скорость латеральной стороны плоскости трехстворчатого клапана. Однако как объемы, так и функции лучше оцениваются с помощью 3D-эхокар-диографии (3D-эхо) и магнитно-резонансной томографии сердца (МРТ). Эхокардиографическими способами оцен- ки контрактильности ПЖ являются визуально полуколи-чественное и относительно количественное измерение (FAC), метод тканевого допплера, смещение плоскости трикуспидального клапана, оценка глобального стрейна ПЖ, 3D-эхо.

Дополнительным способом считается полуколиче-ственный анализ из апикальной 4-камерной позиции. ПЖ считается нормальных размеров, когда он меньше 2/3 размера левого желудочка (ЛЖ), при условии, что ЛЖ нормального размера. ПЖ немного увеличен, когда он превышает 2/3 ЛЖ; умеренно увеличен – в случае сопоставимых размеров с ЛЖ; резко расширен – в ситуации преобладания над ЛЖ [1, 2].

Измерение скорости систолического движения (S') фиброзного кольца трикуспидального клапана является одним из наиболее надежных и воспроизводимых мето- дов оценки систолической функции ПЖ. S' положительно коррелирует с фракцией выброса (ФВ) ПЖ, рассчитанной методом МРТ [3]. Следует учитывать, что S' является величиной, зависящей от нагрузки, и требует коррекции, когда частота сердечных сокращений (ЧСС) составляет менее 70 или более 100.

Систолическая экскурсия плоскости трехстворчатого кольца (TAPSE) коррелирует с ФВ ПЖ, оцененной с помощью радионуклидной вентрикулографии или МРТ [4]. TAPSE зависит от нагрузки и угла наклона, и расчет этого параметра не всегда возможен. Показатель может оказаться в ситуации псевдонормализации при снижении времени изоволюмического сокращения, связанного с резким повышением диастолического давления в ПЖ, что может иметь место при тяжелом инфаркте миокарда ПЖ. Использование TAPSE привлекает простотой применения, требует малых временных затрат.

Показатель dP/dt ПЖ отражает скорость повышения давления в желудочке и может быть использован для оценки систолической функции ПЖ. По сравнению с dp/dt ЛЖ данных о dp/dt ПЖ значительно меньше; вследствие чего измерение dp/dt ПЖ в повседневной практике используется не часто. Показано, что величина не коррелирует с ФВ ПЖ и функциональным классом [5].

Предлагается провести дополнительное исследование ПЖ по длинной оси с оптимальной визуализацией верхушки. В этом случае алгоритм «площадь длина» (фактически FAC) соответствует способу измерения ФВ ПЖ с помощью 3D-эхо [6].

В исследовании гетерогенной группы пациентов, направленном на оценку функции ПЖ, сравнивались TAPSE, FAC, трикуспидальный пик S', продольная деформация и их корреляция с ФВ ПЖ, измеренная методом МРТ [6]. Обнаружено, что все тестируемые параметры связаны со снижением ФВ ПЖ (< 45%). Наиболее сильная корреляция наблюдалась для продольной деформации свободной стенки ПЖ.

Таким образом, из доступных вариантов эхокардиографической оценки функции ПЖ можно выделить TAPSE и FAC. [7]. Вместе с тем некоторых исследователей насторожил факт снижения TAPSE у всех детей в первые дни после операций, проведенных по поводу различных врожденных пороков сердца. При этом не отмечено клинических признаков снижения насосной функции ПЖ. Сопоставив данные TAPSE с FACпж, исследователи высказали мнение, что измерение TAPSE у детей для мониторирования функции ПЖ в послеоперационный период неоднозначно по информационной ценности [8]. Тем не менее, показатель остается широко используемым критерием оценки контрактильной функции ПЖ у пациентов с различной патологией. Таким образом, исследование, направленное на изучение TAPSE у пациентов, прооперированных по поводу врожденных пороков сердца, является актуальным.

Цель исследования: изучить связь TAPSE с сократимостью, изменением объемов правых камер у детей с дефектом межпредсердной перегородки (ДМПП) в процессе хирургического лечения, а также оценить взаимосвязь TAPSE с показателями антропометрии.

Материал и методы

Настоящее исследование основано на ретроспективном анализе цифровых эхокардиографических данных и постобработке видеоизображений. Эхокардио- графию выполняли с использованием ультразвуковых систем iE33 X-Matrix и Epiq 7 (Philips, США). Применяли матричные датчики с частотами 3–8 и 1–5 мГц, использовали двухмерную, трехмерную, М-режимную эхокардиографию, проводили тканевое допплеровское импульсно-волновое исследование. Объемы камер в систолу и диастолу объем ПЖ и его контрактильность определяли с помощью 3D-эхо по стандартным методикам [9]. Результаты измерений вносили в электронную базу данных, все видеоизображения сохраняли на цифровых носителях для последующей обработки. Статистическую обработку цифрового материала осуществляли с помощью прикладного пакета программ STATISTICA 8. Распределение количественных показателей в группах было нормальным. Сравнение количественных показателей в двух независимых группах выполняли по t-критерию Стьюдента. Для анализа количественных показателей в динамике использовали дисперсионный анализ повторных измерений. Для оценки взаимосвязи показателей применяли коэффициент корреляции Пирсона.

Трехмерное исследование ПЖ выполнили выборочно у 60 детей с ДМПП и у 30 детей с коарктацией аорты (КоА) на этапах хирургической коррекции: исходно, через 6 дней и через 1 год после операции. В контрольной группе 3D-эхо оценку ПЖ провели у 60 обследуемых лиц.

Определяли следующие эхокардиографические показатели:

-

– вертикальный размер (длина) ПЖ (ПЖдл), измеряемый в стандартной четырехкамерной позиции;

-

– конечный диастолический объем правого желудочка (КДОпж);

-

– ФВ ПЖ, оцениваемая с использованием 3D-эхо;

-

– конечный диастолический индексированный объем левого желудочка (КДИлж);

-

– индексированный конечный диастолический объем правого желудочка (КДИпж), измеряемый с использованием 3D-эхо;

-

– ФВ ЛЖ в В-режиме (Simpson)

-

– индекс объема правого предсердия (ППИ);

-

– индекс массы миокарда ЛЖ (ИММлж);

-

– систолическое давление в ПЖ (СДПЖ);

-

– амплитуда смещения плоскости трикуспидального клапана в систолу, мм (TAPSE);

-

– вертикальный размер ПП в 4-камерной позиции, мм (высота ПП);

-

– изменение площади ПЖ от диастолы к систоле, % (FAC);

-

– соотношение объемов кровотока в малом и большом кругах кровообращения (Qp/Qs) как отношение ударного объема ПЖ к ударному объему ЛЖ.

Объем и ФВ ПЖ рассчитывали по обычному алгоритму стандартной программы Q-lab Ver 15 [10]. Для оценки взаимосвязи TAPSE c физиологическими характеристиками внутрисердечной гемодинамики в клинических условиях изучили ряд общепринятых показателей эхокардиографии в различных условиях: в физиологических и при изменяющейся преднагрузке ПЖ (операция c искусственным кровообращением). Всего проанализировано 879 проведенных эхокардиографических исследований у детей.

Для оценки корреляции TAPSE с возрастом и антропометрией пациенты были разделены на две группы: здоровые дети (контрольная группа, КГ 1) в возрасте 1–17 лет ( n = 729) и пациенты с ДМПП (ДМПП 1) в возрасте 1–17

лет ( n = 120). Из пациентов данных групп были сформированы две подгруппы, сопоставимые по возрасту, полу и антропометрическим данным: группа здоровых детей (КГ 2) в возрасте 3–6 лет ( n = 60) и группа пациентов с ДМПП (ДМПП 2) ( n = 60) в возрасте 3–6 лет. Исследование в группе ДМПП 2 проводилось до и после операции (6-й день, 1 год). Также сформирована группа детей с КоА в возрасте 1–8 лет ( n = 30), в которой эхокардиография также выполнялась до и после операции (6-й день, 1 год).

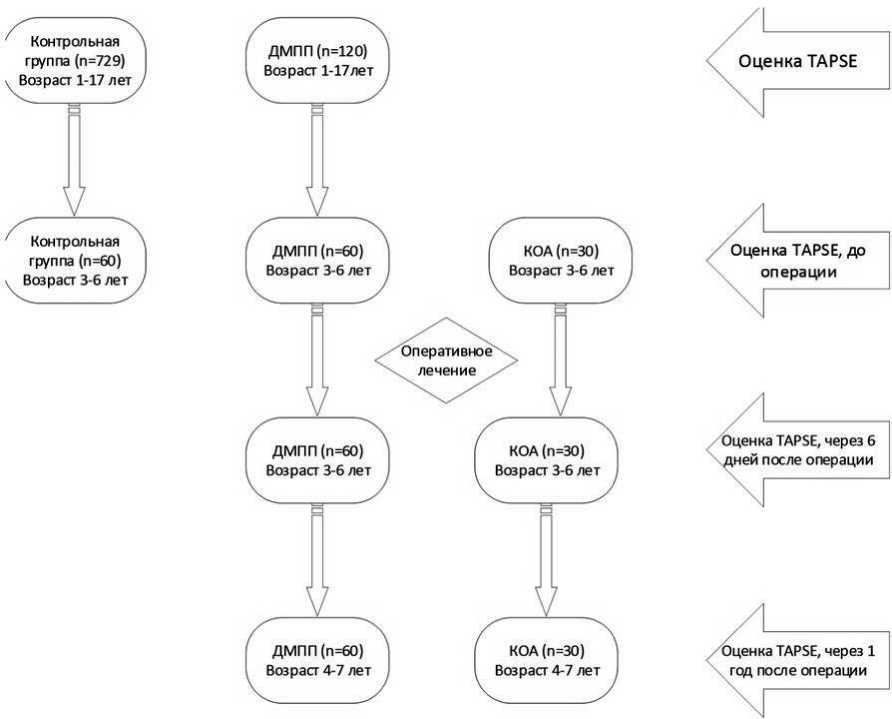

Алгоритм исследования

Последовательность анализа представлена на рисунке 1. На первом этапе исследования были оценены значения и корреляция показателей в выборке у 729 детей без врожденных пороков сердца в возрасте 1–17 лет и у 120 детей с ДМПП того же возраста.

Группы были сопоставимы как по средним и медианным значениям возраста и по распределению возраста в выборках.

Рис. 1. Дизайн исследования

Fig. 1. Study design

Вторым этапом была оценка взаимосвязи показателя TAPSE с антропометрическими и эхокардиографическими параметрами у детей с ДМПП и КоА на этапах хирургической коррекции. В выборке из 60 больных с ДМПП (ДМПП 2) и 30 детей с КоА удалось оценить показатели исходно, через 6 дней и через год после операции. Все пациенты ко второму этапу исследования были в возрасте 3–6 лет. Из 60 детей того же возраста была сформирована контрольная группа (КГ 2).

Результаты

Определялась широкая вариабельность показателя TAPSE в популяции здоровых детей различного возраста и детей с ДМПП (рис. 2, 3). В контрольной группе средние и медианные значения TAPSE у детей с ДМПП в возрасте 1–17 лет не различались, у 95% обследуемых c ДМПП показатель превышал 18 мм (минимальное значение в выборке – 13 мм, максимальное– 39 мм), а у 95% детей контрольной группы – более 17 мм (минимальное – 13 мм, максимальное – 32 мм (табл. 1).

Таблица 1. TAPSE у здоровых детей и пациентов с дефектом межпредсердной перегородки в возрасте 1–17 лет

Table 1. TAPSE in healthy children and patients with atrial septal defects aged 1–17 years

|

Группа |

n |

Mean |

Median |

Min |

Max |

Q1 |

Q3 |

Var |

SD |

|

ДМПП 1 |

120 |

24,68 |

24,00 |

13,00 |

39,0 |

21,0 |

28,0 |

26,21 |

5,11 |

|

КГ 1 |

729 |

20,70 |

21,00 |

13,00 |

32,0 |

– |

22,0 |

8,80 |

2,96 |

Примечаниe: ДМПП 1 – дефект межпредсердной перегородки, КГ 1 – контрольная группа.

В контрольной группе величина TAPSE имела высокую и статистически значимую корреляцию как с антропометрическими, так и с некоторыми показателями линейных размеров эхокардиографии (табл. 2).

Таблица 2. Коэффициенты корреляции Пирсона показателя TAPSE с данными антропометрии и некоторыми эхокардиографическими параметрами у детей контрольной группы (КГ 1, n = 729)

Table 2. Pearson correlations of TAPSE with anthropometry data and some echocardiographic parameters in children of the control group (КГ 1, n = 729)

|

Показатели |

r |

p |

|

Возраст, лет |

0,54 |

0,001 |

|

Рост, см |

0,59 |

0,001 |

|

ППТ, м2 |

0,59 |

0,001 |

|

Высота ПП, мм |

0,59 |

0,001 |

|

ПЖдл, мм |

0,56 |

0,001 |

|

ЧСС, уд/мин |

–0,46 |

0,001 |

|

ФВ ЛЖ, % |

0,03 |

0,21 |

|

ППИ, мл/м2 |

0,26 |

0,0001 |

|

ПЖ 3Dфв* |

–0,11 |

0,1 |

|

КДИлж |

0,46 |

0,001 |

|

КДИпж * |

0,017 |

0,52 |

|

УИ |

0,40 |

0,002 |

|

ИММлж |

0,37 |

0,01 |

|

СДПЖ, мм рт. ст. |

–0,11 |

0,151 |

|

FACпж, % |

–0,1 |

0,12 |

Примечаниe: ППТ – площадь поверхности тела, ЧСС – частота сердечных сокращений, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка в В-режиме (Simpson), ППИ – индекс объема правого предсердия, ПЖ 3Dфв – фракция выброса правого желудочка в 3D, КДИлж – конечный диастолический индексированный объем левого желудочка, КДИпж – индексированный конечный диастолический объем правого желудочка (3D-эхо), УИ – ударный индекс, ИММлж – индекс массы миокарда левого желудочка, СДПЖ – систолическое давление в правом желудочке. * – выборка 60 пациентов.

Кроме того, значение TAPSE было тесно связана с возрастом и вертикальным размером ПП. Следует отметить, что корреляция TAPSE с ФВ ПЖ, по данным 3D-э-хо, была отрицательная и статистически незначимая (см. табл. 2). Обратную и статистически значимую корреляцию показатель имел с ЧСС.

Отдельный интерес представляло изучение TAPSE в клинических группах. Мы оценили взаимосвязь показателя у детей с межпредсердными дефектами до и после операции с искусственным кровообращением.

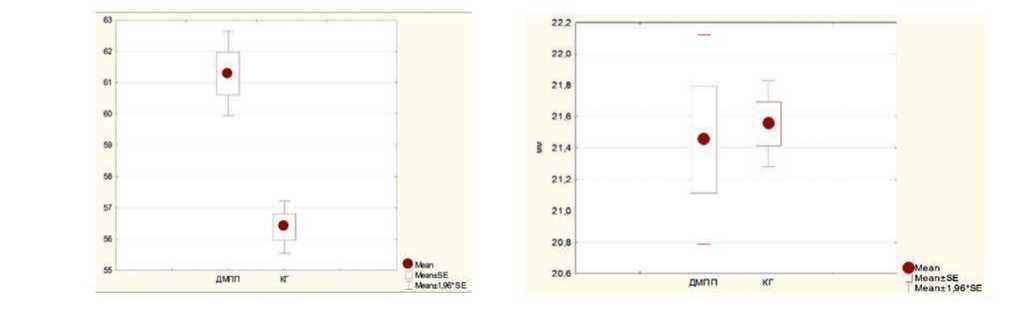

На рисунке 2 представлены значения ФВ ПЖ, согласно данным 3D-эхо, и TAPSE. У детей с ДМПП ФВ ПЖ была выше, чем в контрольной группе. В то же время в группах значения TAPSE не различались.

У 60 детей с ДМПП оценили корреляцию TAPSE с некоторыми эхокардиографическими показателями и данными антропометрии на этапах хирургической коррекции порока. Исследование выполнено перед операцией, на 6-й день после операции и через 1 год (табл. 3).

Необходимо подчеркнуть, что у детей с ДМПП корреляция FAC (%) и ФВ ПЖ, по данным 3D-эхо, составила до операции 0,82 (р = 0,001), у детей с КоА – 0,75 (р = 0,001), в контрольной группе 0,80 (р = 0,001). Для определения значимости показателя в оценке сократимости ПЖ мы изучили динамику показателя у 30 детей с КоА до и после операции. В данной группе не было какого-либо хирургического воздействия на правые камеры сердца, способного повлиять на сократимость ПЖ. До операции значение TAPSE в группах с ДМПП 2 и КоА не различа- лось, при этом умеренно, но статистически значимо превышало таковое в контрольной группе (табл. 4).

Динамика показателя TAPSE на этапах хирургической коррекции порока имела сходные изменения при ДМПП и при КоА. В таблице 4 представлены изучаемые показатели в клинических группах на этапах наблюдения. В группе ДМПП 2 ФВ ЛЖ снижалась через 6 дней после операции с 60,1 ± 7,5 до 49,2 ± 8,8% ( p = 0,01) и через год составляла 53,3 ± 7,3%. Показатель статистически значимо не отличался от контрольной группы (КГ 2) и составлял 56,2 ± 8,4%. У больных с КоА ФВ ПЖ снижалась с 55,6 ± 6,6 до 49,6 ± 9,6% через 6 дней и возрастала до 50,2 ± 7,8 через год. Исходные значения TAPSE в группах больных статистически значимо не различались между собой, а также по сравнению с контрольной группой. В ранний послеоперационный период показатель снижался практически в два раза по сравнению с исходными значениями и не восстанавливался через 1 год после операции у детей с ДМПП и КоА (группы ДМПП 2 и КоА). Следует отметить, что если в группе ДМПП 2 показатель TAPSE до операции имел умеренную, но достоверную корреляцию с ФВ ПЖ (см. табл. 3), то после операции корреляция отсутствовала.

Обсуждение

Оценка контрактильности ПЖ является непростой задачей при повышении преднагрузки ПЖ, повышении давления в малом круге, при проблемах, связанных с коронарным кровообращением, при аритмогенной кардиомиопатии и в других ситуациях [11, 12]. Наиболее популярным ультразвуковым суррогатным маркером сократимости ПЖ является TAPSE [13]. Показатель «подкупает» малыми временными затратами, простотой методики и воспроизводимостью. Развитие других способов и методов оценки сократимости ПЖ, таких как 3D-эхо, МРТ, способствовало переосмыслению и переоценке значения данного показателя для определения функции ПЖ [14].

Мы сопоставили данные 3D-эхо, рутинные показатели 2D-эхокардиографии, антропометрические параметры с TAPSE у здоровых детей, у лиц с межпредсердными дефектами и КоА в исходном состоянии и при хирургической коррекции данных врожденных пороков. Ранее было показано, что значения TAPSE в выборке здоровых детей в возрасте от новорожденности до 17 лет составляли 17,09 ± 5,09 мм [15]. Авторы продемонстрировали, что данный показатель имел высокую корреляцию с ППТ – 0,81. Мы также установили у здоровых детей высокую корреляцию как с ППТ, так и с возрастом, ростом, высотой ПП (см. табл. 2). Обращает на себя внимание и наличие статистически значимой обратной корреляции с ЧСС (–0,46). Прямую корреляцию показатель имел с длинником ПЖ, индексированным диастолическим объемом ЛЖ. Однако, согласно данным 3D-эхо, не было корреляции с индексированным объемом ПЖ и с ФВ ПЖ (см. табл. 2). Все это указывает на то, что для оценки сократимости ПЖ у здоровых лиц данный показатель не имеет большого значения.

Особый интерес представляла оценка прикладного клинического значения TAPSE при различной патологии. Показатели TAPSE в группе лиц контрольной группы и детей с ДМПП статистически значимо не различались как по средним, так и по медианным значениям (группы ДМПП 1 и КГ 1, см. табл. 1). Вместе с тем вариабельность показателя у детей с ДМПП была в два раза выше, чем

А

Б

Рис. 2. Диаграммы размаха среднего значения фракции выброса правого желудочка (А) и TAPSE (Б) у пациентов с дефектом межпредсердной перегородки и в контрольной группе (%) Примечание: SE – стандартная ошибка.

Fig. 2. Boxplots of RV EF (%) means (A) and TAPSE (B) in ASD patients and in the control group Note: SE – standard error.

Таблица 3. Динамика корреляции эхокардиографических показателей с TAPSE у детей с дефектом межпредсердной перегородки на этапах хирургического лечения (ДМПП 2)

Table 3. Dynamics of the correlation of echocardiographic parameters with TAPSE in children with atrial septal defects at the stages of surgical treatment (ASD 2)

|

Показатели |

Исходно |

6-й день после операции |

1 год после операции |

|||

|

r |

p |

r |

p |

r |

p |

|

|

Возраст, лет |

0,31 |

0,001 |

0,42 |

0,001 |

–0,07 |

0,69 |

|

Рост, см |

0,30 |

0,001 |

0,42 |

0,001 |

–0,12 |

0,51 |

|

ППТ, м2 |

0,28 |

0,001 |

0,42 |

0,001 |

0,11 |

0,54 |

|

Высота ПП, мм |

0,56 |

0,001 |

0,42 |

0,001 |

–0,06 |

0,76 |

|

ПЖдл, мм |

0,56 |

0,001 |

0,45 |

0,001 |

0,72 |

0,001 |

|

ЧСС, уд/мин |

–0,14 |

0,04 |

–0,36 |

0,001 |

–0,02 |

0,8 |

|

ФВ ЛЖ, % |

0,07 |

0,25 |

0,04 |

0,41 |

0,27 |

0,06 |

|

ППИ, мл/м2 |

0,39 |

0,0001 |

0,21 |

0,02 |

0,25 |

0,07 |

|

ПЖ 3Dфв, % ( n = 60) |

0,37 |

0,001 |

–0,03 |

0,73 |

–0,17 |

0,91 |

|

КДИлж, мл/м2 |

0,05 |

0,7 |

0,50 |

0,001 |

–0,07 |

0,7 |

|

КДИпж, мл/м2 |

0,47 |

0,001 |

0,25 |

0,02 |

0,03 |

0,88 |

|

УИ, мл/м2 |

0,07 |

0,27 |

0,47 |

0,001 |

0,09 |

0,62 |

|

ИММлж, г/м2 |

0,05 |

0,44 |

0,38 |

0,001 |

–0,19 |

0,3 |

|

Qp/Qs |

0,34 |

0,001 |

– |

– |

– |

– |

|

СДПЖ, мм рт. ст. |

0,35 |

0,001 |

0,05 |

0,76 |

0,16 |

0,468 |

|

FAC, % |

0,38 |

0,001 |

0,12 |

0,22 |

–0,15 |

0,391 |

Примечание: ППТ – площадь поверхности тела, ЧСС – частота сердечных сокращений, ФВ ЛЖ фракция выброса левого желудочка в В-режиме (Simpson), ППИ – индекс объема правого предсердия, ПЖ 3Dфв – фракция выброса правого желудочка в 3D , КДИлж – конечный диастолический индексированный объем левого желудочка, КДИпж – индексированный конечный диастолический объем правого желудочка (3D), УИ – ударный индекс, ИММлж – индекс массы миокарда левого желудочка, Qp/Qs – соотношение легочного и системного кровотока, СДПЖ – систолическое давление в правом желудочке.

Таблица 4 . Изменение фракции выброса правого желудочка и TAPSE у детей с дефектом межпредсердной перегородки и коарктацией аорты после хирургического лечения ( M ± SD )

Table 4. Changes in the right ventricular ejection fraction and TAPSE in children with atrial septal defects and coarctation after surgical treatment ( M ± SD )

|

Группы |

ФВ ПЖ, % |

TAPSE, мм |

||||

|

Исх. |

6 дней |

1 год |

Исх. |

6 дней |

1 год |

|

|

ДМПП 2 ( n = 60 ) |

60,2 ± 8,5 |

49,9 ± 8,9* |

53,0 ± 7,3* |

23,1 ± 3,91 |

10,1 ± 5,02* |

13,5 ± 4,95* |

|

КоА ( n = 30 ) |

55,5 ± 6,6 |

47,6 ± 9,6* |

49,9 ± 8,2* |

24,1 ± 4,10 |

12,3 ± 5,27* |

15,6 ± 5,31* |

|

КГ 2 ( n = 60 ) |

56,2 ± 8,4 |

20,7 ± 2,96 |

||||

Примечание: ДМПП – дефект межпредсердной перегородки, КоА – коарктация аорты, * – значимые динамические различия с исходным показателем.

в контрольной группе. В ранее проведенных исследованиях установлено как снижение TAPSE при ДМПП [16], так и увеличение TAPSE и скорости движения фиброзного кольца трикуспидального клапана, которые нормализовались после коррекции [17]. Данные факты указывали на неоднозначность использования и интерпретации TAPSE как показателя, характеризующего глобальную контрактильность ПЖ.

В отдельной группе больных с ДМПП в возрасте 3–6 лет и сопоставимой по возрасту выборке контрольной группы (группы ДМПП 2 и КГ 2) изучали взаимосвязь TAPSE с эхокардиографическими показателями, включая 3D-эхо как в исходном состоянии, так и на этапах хирургической коррекции порока. Перед операцией ФВ ПЖ у детей с ДМПП была выше, чем в контрольной группе (см. табл. 4), в то время как значения TAPSE достоверно не различались. В отсутствие легочной гипертензии увеличение сократимости ПЖ при ДМПП объясняется его закономерной дилатацией и сохранностью механизма Старлинга [18].

В нашем исследовании на это указывало то, что в группе детей с ДМПП КДИпж составил 79,6 ± 17,2, а в контрольной группе – 65,5 ± 14 мл/м2 ( р = 0,03). При этом величина TAPSE статистически значимо коррелировала с индексированным объемом ПЖ в большей мере ( r = 0,47; см. табл. 3), чем с ФВ ( r = 0,37). В ранний послеоперационный период (6-й день) у всех детей с ДМПП и КоА наблюдали резкое снижение TAPSE. В ранний послеоперационный период у детей с ДМПП сохранялась небольшая, но статистически значимая корреляция между TAPSE и индексированным объемом ПЖ (см. табл. 3). Оценка TAPSE и ФВ ПЖ в послеоперационный период показала их однонаправленные изменения через 6 дней и через год наблюдения. Вместе с тем выраженность редукции TAPSE в ранний послеоперационный период была более значительной, чем снижение ФВ ПЖ: если TAPSE снижалась в 2 раза в обеих группах, то ФВ ПЖ лишь на 14% в группе с КоА и на 19% в группе с ДМПП (см. табл. 4). Наличие умеренно значимой корреляции между показателями TAPSE и ФВ ПЖ в предоперационный период и ее отсутствие после операции (см. табл. 3) дают основание утверждать, что TAPSE не позволяет количественно характеризовать сократимость ПЖ. В пользу данного положения свидетельствует более высокая статистически значимая корреляция TAPSE с данными антропометрии и линейными размерами правых камер сердца. Сомнительность значения TAPSE в оценке сократимости ПЖ подчеркивает аналогичная динамика данного показателя в послеоперационный период у детей с изменяющейся и стабильной преднагрузкой ПЖ – при ДМПП, без изменения преднагрузки ПЖ – при КоА. При изучении динамики TAPSE у детей на этапах коррекции врожденных пороков (ДМПП, дефект межжелудочковой перегородки, тетрада Фалло) было продемонстрировано, что данный показатель в послеоперационный период снижался, так же как и амплитуда смещения фиброзного кольца митрального клапана. Выявлено снижение данного показателя по сравнению с исходными значениями. Вместе с тем значение FACпж, более точно характеризующее сократимость ПЖ, не уменьшалось [8]. Данные результаты согласуются с нашими данными, указывающими на снижение TAPSE в послеоперационный период.

Можно считать, что причиной снижения TAPSE после операции является не изменение объемных характери- стик ПЖ и сократимости, а собственно хирургическое вмешательство. Следует отметить, что снижение TAPSE обнаруживали не после рассечения перикарда, а после отключения аппарата искусственного кровообращения и закрытия грудины [19]. Одним из механизмов уменьшения TAPSE после кардиохирургических вмешательств является трансформация сокращения ПЖ из доминирования продольного движения в поперечное, что связано с рассечением перикарда [20]. Описано влияние легочной гипертензии на снижение продольного движения миокарда [20]. В нашем исследовании значение показателя TAPSE у детей с ДМПП имело прямую, статистически значимую корреляцию с СДПЖ (см. табл. 3). После операции корреляция не регистрировалась. Данный факт в определенной мере может свидетельствовать о сомнительном влиянии повышенного давления в ПЖ на продольное движение миокарда ПЖ, а также и на TAPSE.

Выводы

У детей без структурной патологии сердца показатель TAPSE не отражает сократимость ПЖ и зависит от антропометрических данных и линейных размеров правых камер.

TAPSE у детей с ДМПП в большей мере характеризует объемную перегрузку правых камер, чем сократимость ПЖ.

Сократимость ПЖ у детей после кардиохирургических операций не может быть корректно оценена с использованием TAPSE.