Амулеты-подвески «медвежий коготь» из погребений XIII–XV вв. некрополя Альт-Велау

Автор: А. А. Валуев, С. А. Денисов, К. Н. Скворцов

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 264, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена амулетам-подвескам из медвежьих когтей, найденным в погребениях XIII–XV вв. в некрополе Альт-Велау и связанным с почитанием пруссами животных. Распределение и морфология предметов позволили установить их значение в условиях христианизации Пруссии. Всего в погребениях были обнаружены 10 амулетов, 8 из которых находились в женских захоронениях как часть комплекса украшений, который включал также шейные гривны, ожерелья и перстни. Основу предметов составляли медвежьи когти, помещенные в бронзовые оковки, снабженные бронзовыми подвесками и прикрепляемые к поясу при помощи цепочки или ремешка. Выявленные особенности, характерные также для амулетов из других прусских некрополей, позволяют говорить о том, что во второй половине XIII – XV в. рассматриваемые предметы постепенно утратили свое сакральное значение и приобрели функцию украшений.

Амулеты-подвески, медвежий коготь, украшение, некрополь, погребение, христианизация, пруссы, Тевтонский орден

Короткий адрес: https://sciup.org/143176918

IDR: 143176918 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.264.290-306

Текст научной статьи Амулеты-подвески «медвежий коготь» из погребений XIII–XV вв. некрополя Альт-Велау

вследствие миссионерской деятельности церкви и притока немецких колонистов ( Pluskowski, Valk, Szczepański , 2019. P. 15).

Важными показателями полноты и динамики христианизации являются перемены в религиозном мировоззрении, прослеживаемые в культуре пруссов на материале погребального обряда. Значение данного маркера обусловлено его распространением в различных прусских землях, что позволяет проследить, как менялись проявляемые в нем представления местного населения. Среди погребального инвентаря XIII–XV вв., к которому относятся оружие, украшения и бытовые предметы, отдельно находятся амулеты-подвески, сделанные из медвежьих когтей. Данные предметы были связаны с представлениями о медведе как о животном-покровителе ( Иванов , Топоров , 1992. С. 128–129), широко распространенными на территории Евразии начиная с бронзового века ( Gimbutas , 1963. P. 182–183; Крайнов , 1987. С. 68; Косарев , 1987. С. 267; Голубева , 1997. С. 156–157. Табл. 93.4, 15). В Прибалтике амулеты-подвески стали использоваться ливами в XI в. ( Tõnisson , 1974. Taff. XXV: 4; Мугуревич и др. 1990. Рис. 5), а к XII столетию вошли в обиход пруссов, у которых животные занимали в религиозных представлениях одно из главных мест ( Mistrz Wincenty , 1872. P. 423.9–12; Перцев , 1953. С. 343–344; Gimbutas , 1963. P. 191). Когти наделяли человека свойствами медведя, защищали от злых духов, а также, согласно балт-ским мифам, помогали после смерти взобраться на холм «велей» (холм умерших), где каждому прибывшему было приготовлено жилище ( Gimbutas , 1963. P. 189; Фанталов , 2001. С. 147–148). Помимо погребального инвентаря почитание животных нашло отражение в ономастике, где фиксируются имена, образованные от прусского слова «медведь» («clokis»): Тлоке (Tloke), Тлокин (Tlokinis) и Тло-коте (Тlokote) ( Топоров , 1984. С. 69). Формой этого слова являлось «клекине» («clekine»), которое стало прозвищем вождя бартов Диване, противостоявшего ордену в 1261–1272 гг. ( Peter de Dusburg , 1861. S. 99. № 89–90; S. 109. № 113–117; S. 110–112. № 119–121; S. 120–121. № 143–144; S. 127–128. № 163).

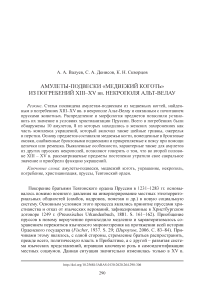

Учитывая данное положение, обратимся к амулетам-подвескам из медвежьих когтей, чтобы определить отношение пруссов к указанным представлениям в период орденского владычества. Для этого рассмотрим амулеты, которые были обнаружены в ходе работ Калининградского отряда Балтийской археологической экспедиции (начальник – А.А. Валуев)1 в 1993, 1996–2001 гг. на некрополе Альт-Велау, датируемом серединой XIII – XVII в. (рис. 1).

Погребальный обряд пруссов, представленный в данном некрополе, рассматривался в предшествующих исследованиях как свидетельство сохранения языческих верований в период христианизации региона ( Кулаков, Валуев , 1995. С. 31–33; Валуев , 2003. С. 105–108; 2006. С. 136–142; Широухов , 2006. С. 83–84; Wadyl , 2013. P. 53). В этом контексте наибольшее освещение получили предметы, демонстрирующие высокий социальный статус погребенных персон ( Кулаков, Валуев , 1999. С. 81–85; Кулаков , 2017), в то время как амулеты-подвески специально не изучались. Вместе с тем, на материале других прусских памятников подвески также специально не рассматривались, а кратко упоминались в составе украшений ( Седов , 1987. Табл. CXXIX: 21; Кулаков , 1990. С. 27).

Рис. 1. Прусские некрополи XIII–XV вв., в погребениях которых были найдены амулеты-подвески «медвежий коготь»

Функционирование некрополя связано с поселением Альт-Велау (быв. нем. Alt-Wehlau), которое возникло рядом с замком Вилов (Велау, быв. нем. Wehlau), основанным в 1255 г. у слияния рек Алле и Прегель в прусской земле Надровии. После того как в начале XIV в. на южном берегу Прегеля было возведено новое укрепление, замок потерял стратегическое значение и опустел, однако поселение сохранилось до XVIII в., когда было превращено в усадьбу (Preussisches Urkundenbuch, 1969–1975. S. 587. № 1031; Бахтин , 2005. С. 61; Валуев , 2006. С. 141).

В некрополе были исследованы 372 погребения, совершенные по обряду ин-гумации при христианской церкви. В составе инвентаря находились 18 амулетов, 10 из которых были обнаружены в 10 погребениях XIII–XIV вв. (3 % от общего числа), остальные 8 происходили из разрушенных комплексов2.

В погребениях амулеты одинаково представлены как в богатых захоронениях, которые можно связать со знатными лицами (Приложение 1. Каталог. На-дровия. Альт-Велау. № 2, 3, 5–8), так и в комплексах с менее многочисленным и дорогим инвентарем, относимых к менее родовитым и состоятельным персонам (№ 1, 4, 9, 10). При этом большинство амулетов (8 из 10) происходит из захоронений женщин. В остальных 2 комплексах пол индивида не определен.

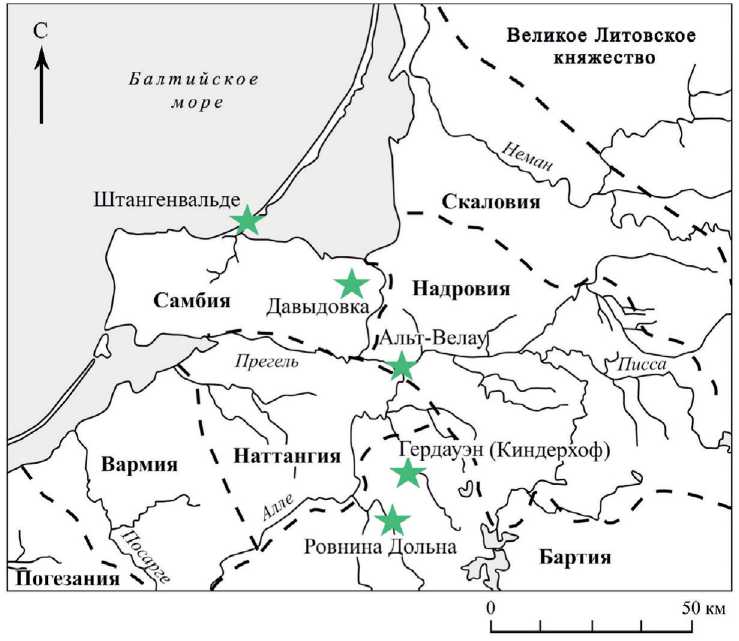

Большинство погребений, в которых обнаружены амулеты, были сосредоточены на юге исследованной части памятника, в то время как меньшая часть комплексов находилась в его центральной и северной частях (рис. 2). Данная диспропорция связана с общей более высокой плотностью захоронений на юге, что позволяет говорить о равномерном в отношении статистики распределении предметов среди выявленных комплексов.

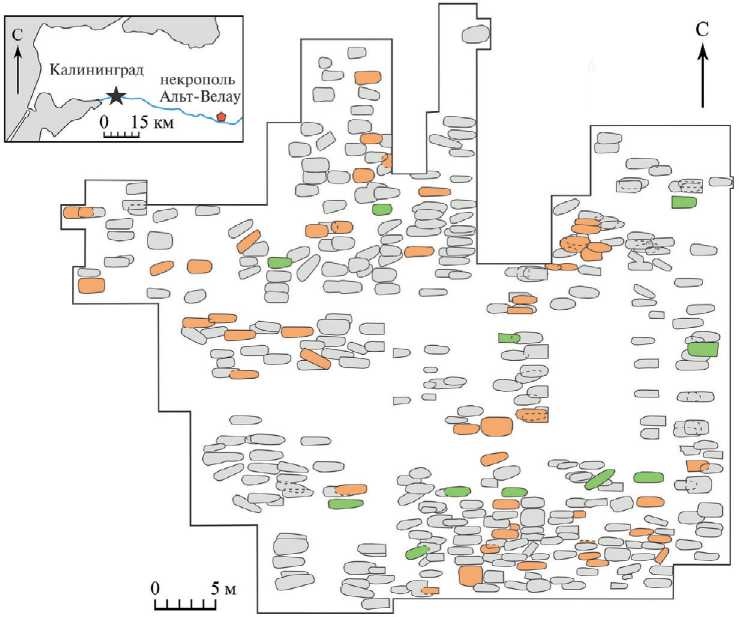

Основной частью амулета являлись когти медведей3 с отпиленным основанием. Их длина составила 2,6–6,8 см, ширина – 1,5–2,7 см, толщина – 0,5–1 см. Широкая часть когтя помещалась в бронзовую оковку, состоявшую из одной или двух пластин и имевшую петлю для крепления ( Валуев , 1994. С. 33. Рис. 9: А ; 1997. С. 40. Рис. 91: 3 ; 1998. С. 24. Рис. 103: 5 ; С. 25. Рис. 108: 1 ). В 4 случаях оковки были орнаментированы геометрическим или точечным орнаментами, нанесенными техникой накатки4 (рис. 3: 1, 5, 6, 8 ; Валуев , 1997. С. 40. Рис. 91: 3 ; С. 47. Рис. 114: 42 ; 2000. С. 24–25. Рис. 61: 2 ; С. 73. Рис. 210: 9). Между оковкой и когтем располагались крючки для двух пар шумящих трапециевидных подвесок. Длина подвесок составила 1,4–4,8 см, ширина – 0,6–2,4 см, толщина – 0,1 см. ( Валуев , 1997. С. 18. Рис. 20: 1 ; С. 20–21. Рис. 55: 1 ; С. 21. Рис. 56: 2 ; С. 25–26. Рис. 39: 2 ; 1998. С. 22–23. Рис. 92: 8 ; 1999. С. 4. Рис. 19: 2 ; 2000. С. 73. Рис. 210: 9 ; 2001. С. 20–21. Рис. 71: 1 ; С. 57. Рис. 206: 2 ). Подвески были украшены солярным чеканным (рис. 3: 1 ; Валуев , 2000. С. 24–25. Рис. 61: 2 ) или рубчатым орнаментом (рис. 3: 7 ; Валуев , 1998. С. 26. Рис. 109: a–i ). Помимо трапециевидных к когтю прикреплялись ведерковидные, клиновидные подвески или бубенчики (по одному случаю). Первые из перечисленных предметов были свернуты вдоль своей оси и имели форму ведерка. Их длина составила 2,1–2,3 см, ширина – 0,5–0,9 см, толщина – 0,1 см (рис. 3: 2 ; Валуев , 2002. С. 22–23. Рис. 85: 1 ; 87: 1 ). Клиновидная подвеска имела длину 3,2 см, ширину – 0,2–0,4 см, толщину – 0,1–0,2 см (рис. 3: 6 ; Валуев , 1997. С. 47. Рис. 114: 42 ). Бубенчики (2 пары) имели длину и ширину 1,2 см, толщину 0,1–0,2 см (рис. 3: 9 ; Валуев , 2002. С. 37. Рис. 131: 18 ). К верхней части 7 амулетов крепилась цепочка, сплетенная из 3 бронзовых проволок, насчитывавшая от 2 до 4 звеньев и служившая для подвешивания амулетов к поясу, о чем говорит их расположение в погребениях у левого или правого бедра индивидов. Длина звеньев цепочки составила 2,4–7,5 см, ширина и толщина – 0,2–0,3 см, общая длина –

Рис. 2. План погребений в некрополе Альт-Велау.

Зеленым цветом выделены комплексы, где были найдены амулеты-подвески «медвежий коготь»

17,8–27,5 см (рис. 3: 3, 5 ; Валуев , 1999. С. 4. Рис. 19: 2 ; 2000. С. 73. Рис. 210: 9 ; 2001. С. 57. Рис. 206: 2 ). Дополнительно к цепочке подвешивались от 2 до 4 звеньев, на концах которых располагались трапециевидные подвески. В этом случае размеры звеньев и подвесок аналогичны описанным выше (рис. 3: 3 ; Валуев , 1997. С. 18. Рис. 20: 1 ; С. 20–21. Рис. 55: 1 ; С. 21. Рис. 56: 2 ; 2001. С. 20–21. Рис. 71: 1 ). К верхней части одного амулета для подвешивания к поясу крепился кожаный ремешок, состоявший из двух полосок, соединенных бронзовой заклепкой. Длина ремешка составила 3,9 см, ширина – 0,6–0,7 см, толщина – 0,2 см (рис. 3: 4 ; Валуев , 1998. С. 22–23. Рис. 92: 8 ).

Распределение, состав и морфология рассматриваемых предметов позволяют говорить об их превалирующем значении во второй половине XIII – XV в. как украшений. Об этом свидетельствует способ их ношения в бронзовой оправе (иногда орнаментированной) на цепочке или ремешке, а также дополнение шумящими подвесками, которые, как и оправа, украшались в некоторых случаях орнаментом. Обладая данной функцией, амулет входил в состав инвентаря,

Рис. 3. Амулеты-подвески «медвежий коготь» из погребений XIII–XIV вв. некрополя Альт-Велау включавшего в себя другие украшения (шейные гривны типа «тотенкроне» (от нем. «Totenkrone», «корона мертвых»), ожерелье из бусин, перстни, кожаные ножны с бронзовым и оловянно-цинковым декором). При этом они оставались достаточно редким явлением в захоронениях и не вошли в состав погребального инвентаря, фиксируемого в письменных источниках XIII–XIV вв.: Христбург-ском договоре и хронике Петра из Дусбурга (Preussisches Urkundenbuch, 1881. S. 161–162; Peter de Dusburg, 1861. S. 53–54. № 5). Переходя в состав украшений и постепенно утрачивая свое сакральное значение, амулеты полностью исчезли из погребального инвентаря в некрополе Альт-Велау в середине XV в. Данное исчезновение произошло в контексте развития погребального обряда, который характеризовался во второй половине XIV – первой половине XV в. постепенным сокращением инвентаря в погребениях. Эта ситуация сложилась по двум причинам. Во-первых, из-за социальных изменений в прусском обществе, при которых родовая знать после орденского завоевания постепенно утратила свои лидирующие позиции, объединяясь вместе с общинниками в группу условных землевладельцев (ленников и локаторов5) (Матузова, 1989. С. 281–287; Vercamer, 2012. S. 175–189; Денисов, 2018. С. 37–47). В данной ситуации прежние знаки социального различия становились ненужными и постепенно исчезли из погребального инвентаря. Во-вторых, из-за перемен в мировоззрении пруссов, происходивших под влиянием церкви, которая запрещала сопровождать погребение каким-либо инвентарем, кроме христианских символов, а также рассматривала медведя, в соответствии с библейской традицией, как символ жестокости и кровожадности (Иванов, Топоров, 1992. С. 130). Вместе с тем, следует отметить, что длительное бытование рассматриваемых амулетов, равно как и самого обычая помещать рядом с умершим вооружение, украшения и бытовые предметы, свидетельствовало о сохранении на протяжении второй половины XIII – XIV в. в Альт-Велау пережитков языческого мировоззрения. Такая ситуация возникла вследствие того, что орден был заинтересован, прежде всего, в распространении политической власти над новыми территориями, оставляя христианизацию местного населения церкви.

Для того чтобы проследить, насколько закономерными были выявленные особенности в распределении, морфологии и значении рассматриваемых предметов, сопоставим их с аналогичными амулетами, которые были обнаружены в некрополях соседних с надровами этнотерриториальных прусских общностей бартов (Рувнина Дольна и Гердауэн/Киндерхоф) и самбов (Штангенвальде и Давыдовка).

В ходе исследования могильника Рувнина Дольна (быв. нем. Unter Plehnen), расположенного на левом берегу р. Губер (поль. и нем. Guber) (рис. 1), в 1936– 1937 и 1955–1957 гг. были обнаружены 12 амулетов-подвесок из медвежьих когтей, 10 из которых находились в 8 из 220 погребений (4 % от общего числа), а еще 2 предмета происходили из разрушенных комплексов. Погребения датируются XIII–XIV вв., в 5 из них были захоронены женщины, в 3 случаях пол индивидов не определен. По составу, морфологическим особенностям и распределению амулеты практически полностью схожи с теми, что были найдены в Альт-Велау. Это медвежьи когти в бронзовой оправе, к которым на крючках присоединялись трапециевидные или ведерковидные подвески (Odoj, 1958. S. 119; S. 124. Taff. XV: 11; XVI: 1; S. 128. Taff. XVIII: 1; S. 128. Taff. XVIII: 2; Gossle, Jahn, 2012. Abb. 4: 8, 12; 8: 11, 13). Сами амулеты крепились на цепочке (Odoj, 1958. S. 124. Taff. XVI: 1) или ремешке (Odoj, 1956. S. 182. Tabl. XX: 2; 1958. S. 141–142. Taff. XXIV: 8). Отличием от амулетов из Альт-Велау является отсутствие клиновидных подвесок и бубенчиков, наличие в отдельных случаях 3 крючков для подвесок (Odoj, 1956. S. 190–191. Tabl. XXIII: 6; 1958. S. 124. Taff. XV: 11; S. 141–142. Taff. XXIV: 8) и расположение 3 предметов на груди, в руке или между стоп индивидов (Odoj, 1956. S. 182. Tabl. XX: 2; S. 191. Tabl. XXIII: 6; 1958. S. 128. Taff. XVIII: 1).

Большинство амулетов-подвесок (7 из 10) находилось в богато убранных захоронениях (Приложение 1. Каталог. Бартия. Ровнина Дольна. № 1–5), остальная часть была обнаружена вместе с менее многочисленными и дорогими предметами или составляла весь инвентарь (№ 6–8).

Обратимся далее к некрополю Гердауэн (быв. нем. Gerdauen, ныне – п. Железнодорожный), известному также как Киндерхоф (нем. Kinderhof) и расположенному на правом берегу р. Стоговка (быв. нем. Omet) (рис. 1). Здесь в 1877 г. были обнаружены 4 амулета-подвески в 4 из 91 погребения (4 % от общего числа комплексов). При этом в 2 погребениях были захоронены женщины (Приложение 1. Каталог. Бартия. Гердауэн (Киндерхоф. № 1, 2), в одном – мужчина (№ 3). Рассматриваемые захоронения датируются XIII–XIV вв.; 3 из 4 комплексов богато убраны (№ 1–3), в одном захоронении вместе с амулетом представлены только бронзовые подвески (№ 4). По составу и морфологии амулеты, найденные в Гер-дауэне, аналогичны тем, что были обнаружены в Альт-Велау и Рувнине Дольной.

В некрополе Штангенвальде (быв. нем. Stangenwalde), расположенном в югозападной части Куршской косы (рис. 1), амулет-подвеска, аналогичный по составу и морфологии рассмотренным выше, был найден в 1871 г. вместе со сравнительно многочисленным и дорогим инвентарем в одном погребении, составлявшем 3 % от общего числа исследованных комплексов (1 из 38) (Приложение 1. Каталог. Самбия. Штангенвальде).

В 1882 г. В некрополе Давыдовка (быв. нем. Posritten), расположенном к западу от р. Деймы (быв. нем. Deime) (рис. 1), были исследованы 9 погребений, в одном из которых, также богато убранном, был найден амулет, аналогичный по составу и морфологии рассмотренным выше предметам (Приложение 1. Каталог. Самбия. Давыдовка).

Как видно, состав, морфология и распределение в погребениях амулетов-подвесок, найденных в Бартии и Самбии, являются, в целом, схожими с ситуацией в Альт-Велау. Данные предметы присутствуют в погребальном инвентаре меньшинства комплексов (3–4 % от общего числа захоронений), концентрируясь преимущественно в погребениях женщин и находясь в составе украшений.

Таким образом, распределение и состав амулетов-подвесок «медвежий коготь» из некрополя Альт-Велау позволяют сделать следующие выводы об их значении в XIII–XV вв. Символизируя в предшествующее время связь с животным-покровителем и защищая от злых духов, данные предметы утратили свое сакральное значение и использовались преимущественно как часть комплекса женских украшений. Постепенное сокращение погребального инвентаря во второй половине XIV – первой половине XV в., обусловленное утратой нобилями лидирующих позиций в обществе, а также деятельностью церкви, привело к исчезновению амулетов-подвесок. Аналогичные явления, которые прослеживаются в некрополях Бартии и Самбии, позволяют говорить о том, что данный процесс был характерен для других прусских земель. В то же время длительное бытование амулетов, равно как и самого обычая помещать в погребения вооружение, украшения и бытовые предметы, свидетельствовало о сохранении пережитков языческого мировоззрения в Альт-Велау, которое было обусловлено стремлением ордена, прежде всего, к политическому владычеству в Прибалтике.

Приложение 1

КАТАЛОГ ПОГРЕБЕНИЙ,

СОДЕРЖАЩИХ АМУЛЕТЫ-ПОДВЕСКИ «МЕДВЕЖИЙ КОГОТЬ»

Надровия Альт-Велау

-

1) погребение 51 , датируемое концом XIV – началом XV в. Пол индивида не определен. В состав инвентаря входили: железный нож с остатками ножен (три железные заклепки и наконечник), амулет-подвеска из медвежьего когтя, а также фрагменты бронзовой цепочки ( Валуев , 1997. С. 18. Рис. 20: 1 , 2 );

-

2) погребение 54 середины XIV в., в котором захоронены три индивида: мужчина, женщина и ребенок (пол не определен). Инвентарь, расположенный рядом с женщиной, был представлен предположительно бронзовым жезлом (проволочное кольцо с заходящими концами на деревянном древке), амулетом-подвеской из медвежьего когтя и фрагментами бронзовых ножен, к которым относились наконечник и трапециевидные подвески (Там же. С. 20–21. Рис. 55: 1–3 );

-

3) погребение 55 , которое датируется временем от 1317–1328 гг. до середины XIV в., представляло собой захоронение женщины. К погребальному инвентарю относились ожерелье из стеклянных бусин, серебряный плетеный перстень, амулет-подвеска из медвежьего когтя, железный нож в кожаных ножнах, а также 3 брактеата Тевтонского ордена в кожаном кошельке, на двух из которых был изображен щит с крестом (тип VIII, 1307/1308–1317/1318 гг.), на одном – высокий крест с двумя скошенными крестами у основания (тип IX, 1317/1318– 1327/1328 гг.) (Там же. С. 21. Рис. 56: 1–7 ; Paszkiewicz , 2009. S. 143–155, 158– 166. Tabl. IV–VI);

-

4) погребение 63 , которое было совершено в период от 1317 г. до середины XIV в. Пол индивида не определен. В комплексе были обнаружены амулет-подвеска из медвежьего когтя, железный нож и 3 брактеата Тевтонского

ордена в кожаном кошельке, со следующими изображениями: а) ворота (тип IV, 1267/1268–1277/1278 гг.), б) крест-молот, в) высокий крест с двумя скошенными крестами у основания (обе монеты относятся к типу IX и датируются 1307/1308–1317/1318 гг.) ( Валуев , 1997. С. 25–26. Рис. 39: 1–3 ; Paszkiewicz , 2009. S. 85–88, 158–166. Tabl. II, V–VI);

-

5) погребение 86 , относимое ко времени от 1317–1328 гг. до конца XIV в. и представлявшее собой захоронение женщины. В комплексе были обнаружены серебряный плетеный двуплощадочный перстень, ожерелье из янтарных бусин, амулет-подвеска из медвежьего когтя, литой бронзовый бубенчик, железная пряжка и 4 брактеата Тевтонского ордена в кожаном кошельке, которые содержали изображения: а) мальтийский крест (2 монеты) (тип IX, 1307/1308–1317/1318 гг.), б) щит с крестом, под которым находятся два треугольника, в) щит с крестом (оба изображения относятся к типу VIII и датируются 1307/1308–1317/1318 гг.) ( Валуев , 1997. С. 40. Рис. 91: 1–6 ; Paszkiewicz , 2009. S. 143–155, 158–166. Tabl. IV–VI);

-

6) погребение 149 , датированное временем от 1391–1415 гг. до середины XV в., представляло собой захоронение женщины. В состав инвентаря входили: железный нож в кожаных ножнах с бронзовыми обоймицами, наконечником и оловянно-свинцовыми шпеньками, амулет-подвеска из медвежьего когтя, серебряный плетеный перстень, бронзовые пластинчатый перстень и 2 кольца, железный ключ от цилиндрического замка и три брактеата Тевтонского ордена в кожаном кошельке, на которых изображен орел в щите (тип XVII, 1391– 1415 гг.) ( Валуев , 1998. С. 22–23. Рис. 92: 1–8 ; 93: 1–3 ; Paszkiewicz , 2009. S. 270– 276. Tabl. IX);

-

7) погребение 152 , относимое к концу XIII – началу XIV в., являлось захоронением женщины. В комплексе были обнаружены амулет-подвеска из медвежьего когтя, бронзовые головной венчик, серьга с бусинами, подковообразная спиралеконечная фибула, бронзовый плетеный перстень, серебряный пластинчатый перстень, а также ожерелье из стеклянных бус ( Валуев , 1999. С. 4. Рис. 18: 1–5 ; 19: 1–2 );

-

8) погребение 224 , датируемое временем от 1317–1328 гг. до середины XIV в., в котором покоилась женщина. К инвентарю относились амулет-подвеска из медвежьего когтя, серебряный плетеный перстень, железный нож в кожаных ножнах, украшенных декоративными шпеньками из оловянно-цинкового сплава, фрагмент железного ножа и брактеат Тевтонского ордена, содержащий изображение высокого креста с двумя скошенными крестами у основания (тип IX, 1307/1308–1317/1318 гг.) ( Валуев , 2000. С. 24–25. Рис. 61: 1–5 ; Paszkiewicz , 2009. S. 158–166. Tabl. V–VI);

-

9) погребение 285 , относимое к началу – середине XIV в., представляло собой захоронение женщины. Инвентарь состоял только из амулета-подвески «медвежий коготь» ( Валуев , 2001. С. 20–21. Рис. 71: 1 ).

-

10) погребение 348 , датируемое началом XIV в. и также представлявшее собой захоронение женщины. В нем были обнаружены амулет-подвеска из медвежьего когтя и бронзовый пластинчатый перстень ( Валуев , 2002. С. 22– 23. Рис. 87: 1–2 ).

Бартия Рувнина Дольна

Практически все погребения датируются второй половиной XIII – XIV в., в двух случаях, основываясь на находках монет, можно предложить более точную датировку комплексов:

-

1) погребение 1 из раскопок 1955 г. , где кроме амулета-подвески были найдены бронзовые головной венчик, дисковидная фибула и бубенчики (фрагменты шумящих подвесок, в т. ч. от кожаных ножен), а также подвески из оловянно-цин-кового сплава ( Odoj , 1956. S. 180–182. Tabl. XX: 2, 5 ; XXI: 1, 2, 5, 7, 8, 13c );

-

2) погребение 14 из раскопок 1955 г. , где вместе с амулетом были обнаружены бронзовые фибула, 3 перстня (2 плетеных и 1 пластинчатый) и ожерелье из стеклянных бусин (Ibid. S. 190–192. Ryc. 10; Tabl. XXIII: 6 );

-

3) погребение 17 из раскопок 1956–1957 гг. , датируемое периодом от 1307– 1318 гг. до конца XIV в. В захоронении находились амулет-подвеска из медвежьего когтя, бронзовые плетеный перстень, бубенчики, кольцевидная ажурная фибула, железный нож в кожаных ножнах с бронзовыми наконечником и шумящими подвесками, а также три брактеата Тевтонского ордена: два с изображением щита с крестом (тип VIII, 1307/1308–1317/1318 гг.), один с изображением короны с крестом (тип IV, 1277/1278–1297/1298 гг.) ( Odoj , 1958. S. 123–124. Taff. XV: 5–11 ; XVI: 2 ; Paszkiewicz , 2009. S. 92–94, 143–155. Tabl. III–V). Высокий статус индивида подчеркивался в захоронении тем, что в его инвентарь были включены сразу 2 амулета;

-

4) погребение 27 из раскопок 1956–1957 гг ., которое относилось ко времени от 1277–1298 гг. до середины XIV в. В составе инвентаря помимо амулета были обнаружены бронзовые кольцевидная ажурная и дисковидная фибулы, ожерелье из стеклянных бусин, подвески из оловянно-цинкового сплава, 2 плетеных бронзовых перстня, бронзовые серьги с бусинами и подвесками, железный нож на кожаном ремешке, расшитом бисером, два бронзовых кольца, на одном из которых были выгравированы латинские буквы A, M, B, а также две серебряные монеты, одна из которых являлась брактеатом с изображением короны с крестом (тип IV, 1277/1278–1297/1298 гг.) ( Odoj , 1958. S. 128. Taff. XVII: 8, 10 ; XVIII: 1–9 ; XIX: 1–5 ; Paszkiewicz , 2009. S. 92–94. Tabl. III). В данном комплексе также находились 2 амулета;

-

5) погребение 69 из раскопок 1956–1957 гг. , где вместе с амулетом находились бронзовые кольцевидная ажурная фибула, серьга с бусинами, а также серебряное кольцо ( Odoj , 1958. S. 141–142. Taff. XXIV: 5–8 );

-

6) погребение 60 из раскопок 1936 г. , в котором амулет располагался вместе с бронзовым пластинчатым перстнем ( Gossler, Jahn , 2012. Abb. 4: 12 );

-

7) погребение 57 из раскопок 1936 г. , где найден только один амулет ( Gossler, Jahn , 2012. Abb. 4: 8 );

-

8) яма 8 из раскопок 1956–1957 гг. , представлявшая собой предположительно сразу 3 погребения, в одном из которых также находился только амулет ( Odoj , 1958. S. 119).

Погребения 1, 14, 17, 27, 69 представляли собой захоронения женщин, в остальных случаях пол индивида не определен.

Гердауэн (Киндерхоф)

Все погребения датируются второй половиной XIII – XIV в.:

-

1) погребение 15 , где была захоронена женщина. В составе инвентаря были найдены: амулет-подвеска из медвежьего когтя, бронзовая шейная гривна типа «тотенкроне», ожерелье из стеклянных бусин, бронзовые накладки и игла ( Hennig , 1879. S. 309);

-

2) погребение 41 , где также захоронена женщина. В комплексе были найдены амулет-подвеска «медвежий коготь», кожаные ножны с бронзовыми накладками и наконечником, два перстня (материал и тип не указаны), ожерелье из стеклянных бусин и бронзовая подвеска (Ibid. S. 311);

-

3) погребение 43 , представлявшее собой захоронение мужчины. В составе инвентаря были обнаружены амулет-подвеска из медвежьего когтя, кожаные ножны с бронзовыми накладками и наконечником, железные ножны, наконечник копья и железный нож (Ibid. S. 311);

-

4) погребение 8 , где, кроме амулета, были найдены только бронзовые подвески. Пол индивида не определен, амулет расположен в районе груди (Ibid. S. 308).

СамбияШтангенвальде

Погребение 69 , датируемое XIII в. В комплексе были обнаружены 2 индивида. Пол не определен. В состав инвентаря входили амулет-подвеска «медвежий коготь», 4 бронзовые кольцевидные фибулы, нож на бронзовой цепочке и нож в кожаных ножнах ( Schiefferdecker , 1872. S. 45. Taff V: 9, 13 ; VI: 4 ; Валуев , 2008. С. 80; Biermann, Hergheligiu, Voigt, Benz, Blum , 2011. S. 248, 275, 285. Taff. 1: 1 ).

Давыдовка

Погребение 8 , датируемое 1277–1298 гг. – первой половиной XIV в. Пол индивида не определен. В состав инвентаря входили амулет-подвеска из медвежьего когтя, костяной гребень с орнаментом и брактеат Тевтонского ордена с изображением короны с крестом (тип IV, 1277/1278–1297/1298 гг.) ( Scherbing , 1883. S. 113–114; Paszkiewicz , 2009. S. 92–94. Tabl. III).

Список литературы Амулеты-подвески «медвежий коготь» из погребений XIII–XV вв. некрополя Альт-Велау

- Бахтин А. П., 2005. Замки и укрепления Немецкого ордена в северной части Восточной Пруссии. Калининград: Терра Балтика. 207 с., карта.

- Валуев А. А., 1994. Отчет по раскопкам грунтового могильника «Альт-Велау» (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 1993 году. Калининград // Архив ИА РАН. Р. 1. № 18831, 18832.

- Валуев А. А., 1997. Отчет по раскопкам грунтового могильника «Альт-Велау» (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 1996 году. Калининград // Архив ИА РАН. Р. 1. № 20614, 20615.

- Валуев А. А., 1998. Отчет по раскопкам грунтового могильника «Альт-Велау» (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 1997 году. Калининград // Архив ИА РАН. Р. 1. № 22991, 22992.

- Валуев А. А., 1999. Отчет по раскопкам грунтового могильника «Альт-Велау» (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 1998 году. Калининград // Архив ИА РАН. Р. 1. № 22902, 22903.

- Валуев А. А., 2000. Отчет по раскопкам грунтового могильника «Альт-Велау» (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 1999 году. Калининград // Архив ИА РАН. Р. 1. № 22387, 22388.

- Валуев А. А., 2001. Отчет по раскопкам грунтового могильника «Альт-Велау» (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 2000 году. Калининград // Архив ИА РАН. Р. 1. № 23737, 23738.

- Валуев А. А., 2002. Отчет по раскопкам грунтового могильника «Альт-Велау» (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 2001 году. Калининград // Архив ИА РАН. Р. 1. № 26139, 26140.

- Валуев А. А., 2003. Итоги изучения грунтового могильника Альт-Велау // Проблемы Балтийской археологии: сб. науч. тр. Вып. 1 / Ред. Э. Б. Зальцман. Калининград: Транзит. С. 104–117.

- Валуев А. А., 2006. Сохранение элементов языческих традиций и культуры пруссов в орденское время (по материалам археологических раскопок могильника Альт-Велау у пос. Знаменск Гвардейского района Калининградской обл.) // Археологические исследования в Калининградской области / Отв. ред. В. Н. Маслов. Калининград: Изд-во Рос. гос. ун-та им. И. Канта. С. 136–149.

- Валуев А. А., 2008. Из истории изучения памятников археологии орденского времени на территории Восточной Пруссии и Калининградской области // Калининградские архивы: материалы и исследования. Вып. 8. Калининград: Изд-во Рос. гос. ун-та им. И. Канта. С. 79–83.

- Голубева Л. А., 1997. Амулеты // Древняя Русь. Быт и культура / Отв. ред.: Б. А. Колчин, Т. И. Макарова. М.: Наука. С. 153–165.

- Денисов С. А., 2018. Прусские нобили на службе у Тевтонского ордена в XIII–XIV вв. // Гуманитарные и юридические исследования. Вып. 1. Ставрополь. С. 37–47.

- Иванов В. В., Топоров В. Н., 1992. Медведь // Мифы народов мира. Т. 2 / Гл. ред. С. А. Токарев. М.: Советская энциклопедия. С. 128–130.

- Косарев М. Ф., 1987. Второй период развитого бронзового века Западной Сибири (андроновская эпоха) // Эпоха бронзы лесной полосы СССР / Отв. ред.: О. Н. Бадер, Д. А. Крайнов, М. Ф. Косарев. М.: Наука. С. 276–288.

- Крайнов Д. А., 1987. Фатьяновская культура // Эпоха бронзы лесной полосы СССР / Отв. ред.: О. Н. Бадер, Д. А. Крайнов, М. Ф. Косарев. М.: Наука. С. 58–76.

- Кулаков В. И., 1990. Древности пруссов VI–XIII вв. М.: Наука. 94 с., 25 рис., 73 табл. (САИ; вып. Г1-9.)

- Кулаков В. И., 2017. Прусские пояса орденского времени [Электронный ресурс] // Genesis: Исторические исследования. № 1. С. 147–158. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=19012 (дата обращения: 5.02.2021).

- Кулаков В. И., Валуев А. А., 1995. Велува (Alt-Wehlau): языческий могильник в христианской Надравии // Восточная Европа в древности и Средневековье. Язычество, христианство, церковь: чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто (Москва, 20–22 февраля 1995 года) / Отв. ред. А. П. Новосельцев. М.: Ин-т рос. истории РАН. С. 29–33.

- Кулаков В. И., Валуев А. А., 1999. Тевтонский крест и бог Перкуно // Наука в России. № 6. С. 80–85.

- Матузова В. И., 1989. Прусские нобили и немецкий орден // Древнейшие государства на территории СССР. 1987 / Отв. ред. А. П. Новосельцев. М.: Наука. С. 281–287.

- Мугуревич Э., Зарыня А., Тыниссон Э., 1990. Ливы // Финны в Европе, VI–XV века. Прибалтийско-финские народы. Вып. 1. Формирование прибалтийских финнов, племена Финляндии и Юго-Восточной Прибалтики / Отв. ред.: А. Н. Кирпичников, Е. А. Рябинин. М.: ИА.

- Перцев В. Н., 1953. Культура и религия древних пруссов // Ученые записки Белорусского гос. ун-та. Серия «История». Вып. 13. Минск. С. 329–378.

- Седов В. В., 1987. Балты // Финно-угры и балты в эпоху Средневековья / Отв. ред. В. В. Седов. М.: Наука. С. 353–456.

- Топоров В. Н., 1984. Прусский язык. Словарь: K–L. М.: Наука. 439 с.

- Фанталов А. Н., 2001. Культура Варварской Европы: Типология мифологических образов: дис. ... канд. культурол. наук. СПб. 184 + 53 с.

- Широухов Р. А., 2006. Балтийские представления о душе/духе и погребальная практика пруссов // Археологические исследования в Калининградской области / Отв. ред. В. Н. Маслов. Калининград: Изд-во Рос. гос. ун-та им. И. Канта. С. 77–93.

- Biermann F., Hergheligiu, Voigt H., Benz M., Blum O., 2011. Das Gräberfeld des 13. bis 15. Jahrhunderts von Stangenwalde bei Rossitten auf der Kurischen Nehrung: Auswertung der Materialien im Berliner Bestand der Prussia-Sammlung (ehemals Königsberg/Ostpreussen) // Acta Praehistorica et Archaeologica. Vol. 43. Berlin: Staatliche Museen. S. 215–345.

- Fischer A., 1937. Etnografia dawnych Prusów. Gdynia: Kasa im. Mianowskiego. 54 s.

- Gimbutas M., 1963. The Balts. London: Thames and Hudson. 286 p., 79 pl.

- Gossler N., Jahn C., 2012. Der Spätmittelalterliche Komplex (Burg und Gräberfeld) von Unterplehnen, Kr. Rastenburg (Równina Dolna, pow. Kętrzyn) im Berliner Sammlung (ehemals Königsberg/ Ostpreussen) // Pruthenia. T. 7. S. 191–212.

- Hennig A., 1879. Gräberfeld bei Gerdauen // Zeitschrift für Ethnologie. Bd. 11. S. 303–323.

- Mistrz W., 1872. Kronika polska i jej scrócenie przez bezimiennego dopełniacza kroniki Mierzwy zrobione // Monumenta Poloniae Historica. T. II / Wyd. A. Bielowski. Lwów: Drukarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. P. 193–453.

- Odoj R., 1956. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w miejscowości Równina Dolna, pow. Kętrzyn // Wiadomości archeologiczne. T. XXIII. S. 177–196.

- Odoj R., 1958. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych, przeprowadzonych w Równinę Dolniej, pow. Kętrzyn 1956 i 1957 r. // Rocznik Olsztyński. T. 1. S. 117–156.

- Paszkiewicz B., 2009. Brakteaty – pieniądz średniowiecznych Prus / Złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego. T. 3. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 488 S., 5 map, 13 tabl.

- Peter de Dusburg, 1861. Chronicon terrae Prussiae // Scriptores rerum prussicarum. Bd. 1 / Hrgs.: von T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke. Leipzig: Verlag von S. Hirzel. S. 21–219.

- Pluskowski A., Valk H., Szczepański S., 2019. Theocratic Rule, Native Agency and Transformation: Post-Crusade Sacred Landscapes in the Eastern Baltic // Landscapes. Vol. 2. P. 1–21.

- Preussisches Urkundenbuch. Bd. 1, 1 / Hrgs. von R. Philippi. Königsberg: Hartungsche Verlagsdruckerei, 1881. 251 S.

- Preussisches Urkundenbuch. Bd. 5, 1–3 / Hrgs. von K. Conrad. Marburg: N. G. Elwert Verlag, 1969–1975. 755 S.

- Scherbing C., 1883. Ausgrabungen in Posritten, Kreis Labiau // Prussia. Bd. 40. S. 111–115.

- Schifferdecker P., 1872. Der Begräbnissplatz bei Stangenwalde // Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg in Preußen. Jahrgang 12. Königsberg. S. 42–56.

- Tõnisson E., 1974. Die Gauja-Liven und ihre materielle Kultur (11. Jh. – Anfang 13. Jh.). Tallinn: Verlag Eesti Raamat. 208 S.

- Vercamer G., 2012. Die Freien im Deutschordensland Preußen als militärischer Rükhalt Ende des 14. – Anfang des 15. Jahrhunderts // Tannenberg – Grunwald – Žalgiris 1410: Krieg und Frieden im späten Mittelalter / Hrgs.: von W. Paravicini, R. Petrauskas, G. Vercamer. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. S. 175–189.

- Wadyl S., 2013. The sacred sphere of Prussian life in the Early Middle Age // Sacred space in the State of Teutonic order in Prussia / Ed. by J. Wenta, M. Kopczyńska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersitetu Mikołaja Kopernika. P. 39–58.