Аналитические и численные оценки вероятности усталостного разрушения элемента трубопровода, нагруженного внутренним давлением

Автор: Матвиенко Юрий Григорьевич, Резников Дмитрий Олегович

Журнал: Вычислительная механика сплошных сред @journal-icmm

Статья в выпуске: 4 т.14, 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлены аналитический и численный подходы к оценке вероятности разрушения конструктивных элементов технических систем, подвергающихся циклическим нагрузкам. Кинетика трещины описывается модифицированным уравнением Пэриса. Аналитическое решение базируется на использовании процедуры обратной экстраполяции величины критической глубины трещины. При этом единственным вероятностным параметром считается начальная глубина трещины, которая полагается распределенной по экспоненциальному закону. Численное решение производится методом статистических испытаний (методом Монте-Карло). В качестве вероятностных параметров принимаются начальная глубина трещины, вязкость разрушения конструкционного материала, а также константы в уравнении Пэриса. При этом для статистического описания процесса роста усталостной трещины в элементах конструкции разработан компьютерный код в среде Matlab, позволяющий с помощью соответствующих генераторов случайных чисел моделировать различные законы распределения параметров, в том числе закон равномерной плотности, экспоненциальный закон, нормальный закон, закон Вейбулла и другие. Приводится пример аналитического и численного расчета вероятности усталостного разрушения нагруженного внутренним давлением трубопровода, содержащего на внутренней поверхности осевую трещину. Сравнение полученных результатов аналитического и численного решений позволяет сделать вывод о том, что приближенная аналитическая оценка вероятности разрушения может использоваться для проведения предварительных расчетов на этапе проектирования конструктивных элементов трубопровода, а также при осуществлении байесовых процедур для получения априорных оценок вероятности разрушения, определении объема и периодичности проведения инспекций состояния рассматриваемых элементов в рамках реализации риск-ориентированных подходов к обеспечению прочности и безопасности их эксплуатации.

Прочность, трещиностойкость, вероятность разрушения, метод монте-карло

Короткий адрес: https://sciup.org/143178057

IDR: 143178057 | УДК: 539.4 | DOI: 10.7242/1999-6691/2021.14.4.31

Текст научной статьи Аналитические и численные оценки вероятности усталостного разрушения элемента трубопровода, нагруженного внутренним давлением

Развитие усталостных трещин является одним из доминирующих механизмов достижения предельных состояний конструктивных элементов трубопроводного транспорта. Циклическую прочность и ресурс конструктивных элементов трубопроводов приходится обеспечивать в условиях высокого уровня неопределенности, обусловленного [1–3]:

– разбросом начальных размеров трещин и других макродефектов, пропускаемых в эксплуатацию;

– разнообразием механических свойств конструкционных материалов;

– случайным характером процессов деградации конструкционных материалов;

– стохастической природой процессов нагружения.

В рамках детерминистических подходов учет названных неопределенностей традиционно осуществляется путем введения системы запасов по напряжениям и количеству циклов нагружения.

В настоящее время в связи с необходимостью реализации появившихся риск–ориентированных подходов к обеспечению циклической прочности и безопасности технических систем все более активно прибегают к вероятностным методам, при использовании которых неизвестные параметры математических моделей заменяются на вероятностные распределения. После этого с помощью методов теории прочностной надежности устанавливается вероятность усталостного разрушения P , которая затем сопоставляется с нормативным предельно допустимым значением вероятности разрушения [ PF ] [4].

Учет влияния стохастических вариаций размеров дефектов, нагрузок и свойств материалов при описании процессов накопления усталостных повреждений и разрушения осуществляется в рамках вероятностной механики разрушения, развитой в классических работах отечественных и зарубежных авторов [1, 5–8].

Приложения вероятностной механики разрушения к решению практических задач отражены в работах Н.А. Махутова, С.А. Тимашева, В.В. Москвичева, А.М. Лепихина, С.В. Доронина [9–13], в которых рассматриваются вопросы статистики технологической дефектности, характеристик механических свойств и трещиностойкости конструкционных сталей, нестационарности циклического нагружения, оценки вероятности разрушения при циклическом нагружении, формулировки концепции ресурсного проектирования при стохастическом варьировании различных параметров, входящих в кинетические уравнения развития трещин.

Оценки вероятности усталостного разрушения могут быть получены путем вероятностного описания процессов роста усталостных трещин с учетом различных источников неопределенностей. В частности, в работах [14, 15] рассматриваются неопределенности, связанные со случайным характером эксплуатационного нагружения. Неопределенности, обусловленные случайным характером параметров, задающих кинетику трещин (в частности константы C и m в уравнении Пэриса), рассматриваются в работах [16–18]. В статьях [2, 19] устанавливается, как разброс начальных размеров трещин сказывается на вероятности усталостного разрушения и циклической долговечности конструктивных элементов. Работа [20] посвящена оценке влияния статистической вариативности вязкости разрушения на прочностную надежность трубопроводов и сосудов давления.

В данной статье сделана попытка выяснить, как неопределенности, касающиеся начального размера трещин, параметров уравнения Пэриса и вязкости разрушения, связаны с кинетикой трещин и вероятностью разрушения конструктивных элементов, подвергающихся циклическим нагрузкам.

Будем считать, что кинетика трещины описывается модифицированным уравнением Пэриса:

da rKKL ) ”

^ , dN (1 - R )

с начальным условием

N = 0: a = a0, где a — глубина протяженной поверхностной трещины, c — длина трещины (a/c ^ 0), a0 — начальная глубина трещины; C и m — постоянные, зависящие от материала и условий нагружения, N — количество циклов нагружения, R = S^/S^ — коэффициент асимметрии цикла нагружения, S и S — минимальное и максимальное значения напряжения в цикле нагружения, K — коэффициент интенсивности напряжений нормального отрыва, AK, — размах коэффициента интенсивности напряжений нормального отрыва в цикле нагружения.

В случае протяженной трещины, образующейся на внутренней поверхности элемента трубопровода с толщиной стенки t , нагруженного внутренним давлением, при a/t < 0,25 можно принять [21]:

к , = i,i . s vn a f c ,

где f — поправочная функция, отражающая кривизну поверхности трубы:

f c =

- 22— 1- + 1 - 0,5 Ja/t

t

Здесь r и r — наружный и внутренний радиусы трубы. Тогда размах коэффициента интенсивности напряжений в цикле нагружения определяется выражением A K, = 1,1 Vn a f ■ A S , где A S = S max - S min — размах напряжений в цикле нагружения.

В качестве критерия разрушения в настоящей статье используется критерий хрупкого разрушения тела с трещиной:

Ki = Kic,(5)

где K — вязкость разрушения, равная

Kc = 1,1-Smax V^a. fa ,(6)

Ic max при этом Smm = AS/(1 R) — максимальное напряжение в цикле нагружения. Таким образом, условие разрушения может быть записано в виде:

Kic < 1,1-Smax П f c .(7)

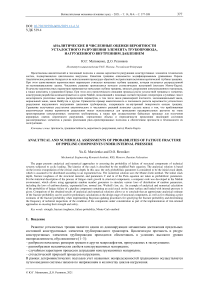

Величина критической глубины трещины a , при которой для заданного уровня максимальных напряжений в цикле нагружения происходит разрушение, находится из выражения (6):

ac

Ic c max

При этом условие разрушения (7) для заданного уровня максимальных напряжений в цикле S можно выразить через глубину трещины a , достигаемую после N циклов нагружения:

U n > a c . (8)

Соответственно, вероятность усталостного разрушения после N циклов нагружения запишется как

P f = P ( U n > a c ) . (9)

В наиболее общей постановке все параметры, фигурирующие в кинетическом уравнении (1) с начальным условием (2) и в критерии хрупкого разрушения (4), следует считать вероятностными. В данной статье представлены: аналитическое решение, в котором единственным параметром, полагающимся вероятностным, является начальная глубина трещины a ; численное решение, в котором в качестве вероятностных рассматриваются начальная глубина трещины a , вязкость разрушения K , а также константы кинетического уравнения C и m . Проводится сопоставление полученных решений.

В настоящее время для оценки вероятности усталостного разрушения элементов технических систем все более широкое распространение получают байесовы подходы, в рамках которых априорные оценки вероятности разрушения, основанные на исходной информации и допущениях о законах распределения случайных параметров и имеющейся статистике, уточняются с помощью данных, получаемых в ходе мониторинга состояния и технических инспекций рассматриваемых конструктивных элементов. На выходе байесовые процедуры дают уточненные апостериорные оценки вероятности разрушения [22, 23]. При этом точность результатов байесовых процедур при ограниченном объеме данных инспекций существенным образом зависит от адекватности априорных оценок, получению которых и посвящена данная статья.

-

2. Аналитическое решение

Рассмотрим задачу циклического нагружения элемента трубопровода, содержащего трещиноподобный дефект, в случае регулярных циклов с постоянной амплитудой.

Обратимся к кинетическому уравнению (1). Кроме того, будем считать, что начальная глубина трещины a , которая фигурирует в выражении для начального условия (2) при решении задачи Коши, является случайной величиной, распределенной по экспоненциальному закону:

F ( a 0 ) = 1 - e" a o/ ц a 0 ,

где ц — математическое ожидание начальной глубины трещины. Остальные параметры математической модели, в том числе константы C и m в уравнении (1), вязкость разрушения K , геометрические параметры рассматриваемого конструктивного элемента, будем считать детерминированными величинами.

Для труб большого диаметра поправочная функция на кривизну f привносит, согласно выражению (4), незначительный вклад в коэффициент интенсивности напряжений (3) и, в первом приближении, может быть принята равной единице [21]. Следует отметить совпадение формулы для коэффициента интенсивности напряжений (3) в случае протяженных ( а(е ^ 0) трещин глубиной а /§ < 0,25 и f = 1 с формулой, рекомендованной Правилами и нормами в атомной энергетике (см. ПНАЭ Г-7-002-86 Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок) для цилиндрических, сферических, конических, эллиптических и плоских элементов, нагруженных внутренним давлением при отсутствии изгибающих моментов [24]. Тогда уравнение, описывающее кинетику трещины, принимает вид:

da _| 1,1 -A S Vn a = C I

dN I 1 - R

После разделения переменных в уравнении (11) и интегрирования получаем:

da = CN (^S- 1 ( 1,1 vn a ) m 1 1 - R J

откуда вытекает выражение для глубины трещины a после N циклов нагружения:

aN

a 0 *" m 2 + NC I 1

m V 1,1 Vn

m V/(2- m )

1 - R

A S о

Таким образом, из (13) следует, что между глубиной трещины после N циклов нагружения a и начальной глубиной трещины a существует детерминированная функциональная зависимость.

Критерий хрупкого разрушения тела с трещиной (5) запишем в виде:

K i = 1,1 - S max ^ = K i с .

Отсюда может быть получено выражение для критической глубины трещины a , при достижении которой произойдет разрушение элемента:

aC

При этом условие разрушения (14) для заданного уровня максимальных напряжений в цикле выражается через критическую глубину трещины:

a N > a C

Введем понятие критической начальной глубины трещины a , под которой будем понимать такую начальную глубину трещины, которая после N циклов нагружения при заданном уровне размаха номинальных напряжений в цикле нагружения A S достигнет критического размера ас , определяемого в соответствии с соотношением (15).

В связи с тем, что в рассматриваемой постановке кинетика роста трещины является детерминированной и между величинами a и a существует детерминированная функциональная зависимость (13), условие разрушения (16), записанное для момента разрушения через соотношение между достигнутой глубиной трещины a и критической глубиной a , также выражается через соотношение между начальной глубиной трещины a и ее критической начальной глубиной a :

a 0 > a 0 CN

.

Величину a можно получить, если из (13) выразить a a0

п (2 - m М2

a

- NC

m A2/ ( 2- m )

и подставить в него aN = ac :

a 0 С N

a ( 2 - m )l 2 - NC

m A2/ ( 2- m )

.

С учетом соотношений (9) и (17) выражение для оценки вероятности усталостного разрушения после N циклов нагружения представимо в виде:

P F = P ( a 0 > a 0 C n ) .

Следовательно, вероятность разрушения может быть выражена через функцию распределения случайной величины F ( a 0) — «начальной глубины трещины»:

P ( a 0 > a 0 C„ ) = 1 - P ( a 0 < a 0 C„ ) = 1 - F ( a 0 C„ ) .

Для экспоненциального распределения a при учете (15) найдем:

P F

P ( a 0 > a 0 CN )

(a,. )

= exp — C N - I .

l^ a0 J

Тогда, если принять во внимание выражения (18) и (19), формула для вероятности разрушения конструкционного элемента после N циклов нагружения примет вид:

P f = exp

—

^ a 0

2 - m

m

A 2/(2 - m )

.

Из выражения (23) следует, что вероятность усталостного разрушения рассматриваемого элемента зависит от числа циклов нагружения N , уровня исходной дефектности, который характеризуется параметром p , размаха действующих напряжений A S , вязкости разрушения Klc и статистического разброса этого параметра.

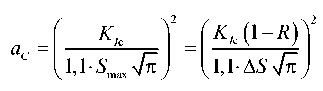

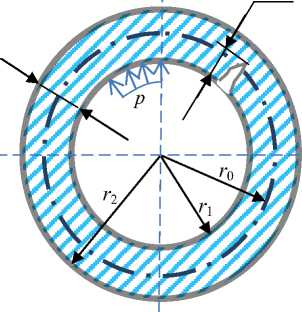

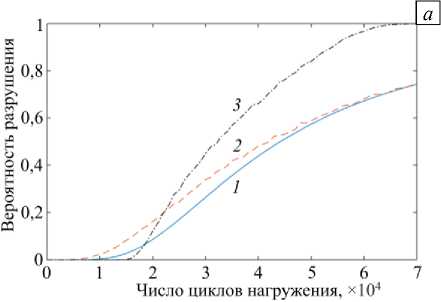

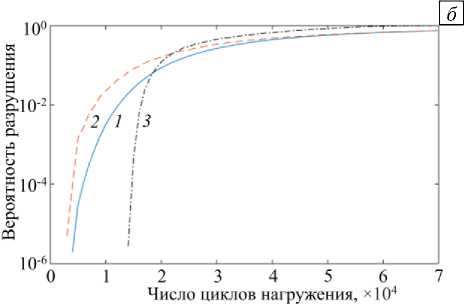

В качестве примера рассмотрим нагруженный внутренним давлением элемент трубопровода, содержащий трещиноподобный дефект на внутренней поверхности (Рис. 1). Исходные данные сведены в таблицу 1. На рисунке 2 представлены зависимости вероятности разрушения от числа циклов нагружения для трех уровней начальной дефектности, определяемых величиной математического ожидания р начальной глубины трещины a . Точка пересечения полученного графика с линией, соответствующей предельно-допустимой вероятности разрушения [ PF ] , и есть оценка Nc циклической долговечности рассматриваемого элемента. Из сопоставления полученных зависимостей следует, что расчетная вероятность разрушения существенным образом зависит от уровня исходной дефектности.

a

δ

p

Рис. 2. Зависимости вероятности разрушения от числа циклов нагружения для трех расчетных значений цао , м: 0,001 (кривая 1 ); 0,002 ( 2 ); 0,004 ( 3 )

Рис. 1. Рассматриваемый конструктивный элемент

Таблица 1. Расчетные параметры аналитического решения

|

Название параметра |

Тип параметра (детерминированный/вероятностный) |

Значение/распределение |

|

Размах давления за цикл нагружения A p , МПа |

Детерминированный |

0,8 |

|

Коэффициент асимметрии цикла нагружения R |

Детерминированный |

0,9 |

|

Начальная глубина трещины a , м |

Вероятностный |

Экспоненциальное Ехр ( 1/ ( 2 - 10 - 2 ) ) |

|

Параметр C уравнения Пэриса, м/(цикл (Па·м1/2) m ) |

Детерминированный |

3,0·10-11 |

|

Параметр m уравнения Пэриса |

Детерминированный |

2,9 |

|

Радиус срединной поверхности r , м |

Детерминированный |

0,63 |

|

Постоянная толщина стенки 5 , м |

Детерминированный |

0,025 |

|

Окружное напряжение а , МПа |

Детерминированный |

201,6 |

|

Вязкость разрушения K , МПа·м1/2 |

Детерминированный |

61 |

-

3. Численное решение

Обратимся к численной оценке вероятности разрушения рассматриваемого элемента трубопровода. В этом случае кинетические уравнения, описывающие рост усталостной трещины, могут иметь более сложный вид, а количество параметров, которые рассматриваются как вероятностные, может возрасти. При этом типы распределений параметров выбираются в соответствии с теоретическими представлениями об их характере и уровне неопределенности в задаче.

По-прежнему считаем, что кинетика поверхностной трещины в рассматриваемом элементе трубопровода описывается модифицированным уравнением Пэриса вида (1) с начальным условием (2 ) , а в качестве критерия разрушения также воспользуемся критерием хрупкого разрушения (5). Учитывая кривизну стенки трубопровода и изменение размера трещины в процессе циклического нагружения с помощью поправочной функции (4) в выражении для коэффициента интенсивности напряжений (3), кинетическое уравнение (1) запишем в виде:

da _ d 1,1 "^ ^ dN ~ I 1 - R

22 m

Г + Г t I X™/2

—---^ +1 - 0,5 Ja/t — I (na)

r 2 - r l J r 2 )

Тогда выражение для критерия хрупкого разрушения тела с трещиной, с учетом кривизны цилиндрической поверхности и изменения глубины трещины в процессе циклического нагружения, будет следующим:

K i с = 1,1 - ^ max ^

где ^ max = A 5 /(1- R ) — максимальное напряжение в цикле нагружения, K/c — вязкость разрушения.

Условие разрушения примет вид:

Кк < 1,1 —

I с 1 - R

2 2

-2 + r 1

'2 — r l

+ 1 — 0,5 ac 11

t r2

Согласно принятому критерию хрупкого разрушения критическая глубина трещины ac численно находится как корень уравнения (25). При организации численной процедуры в качестве исходного приближения ac к искомому значению ас может быть задана оценка величины критической глубины трещины, получаемая без учета поправок на кривизну элемента и изменение глубины трещины в процессе циклического нагружения [2]:

. = Г ^ c ( 1 — R ) '2

' C V 1,1-ASvn.

Среди параметров, фигурирующих в кинетическом уравнении (24), начальном условии (2) и критерии разрушения (25), будем считать вероятностными величины C , m , a0 и К /с. Следовательно, вероятностной является также и величина a . Причем тип распределения можно выбирать в соответствии с физическими представлениями о конкретном параметре или уровне неопределенности, присущей рассматриваемой задаче.

В соответствии с избранными равномерными распределениями случайных параметров C и m, экспоненциальным (или нормальным) распределением параметра a , определяющими кинетику трещины в процессе циклического нагружения, а также распределением Вейбулла параметра К/с, с которым связана критическая глубина трещины a , генерируются случайные комбинации этих параметров :

{ a ( j ) , C ( j ) , m" j ) , К ( с j ) j , j = 1, 2,..., Mn . Далее для каждого из сочетаний последовательно осуществляется:

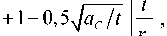

Рис. 3. Вероятностное описание роста трещин и усталостного разрушения с учетом статистического разброса значений параметров a 0, С , m и К I c

- интегрирование уравнения (1) (решение задачи Коши) с получением кривой роста трещины Cr(j) (Рис. 3), представляющей собой зависимость глубины трещины от количества циклов нагружения a (j ) = a(j)(N), j = 1, 2, _, Mn;

- определение путем решения уравнения (25) величины критической глубины трещины a(cj), соответствующей выборочному значению К^cj);

- проверка выполнения условия разрушения (8) в форме a ( j ') > a(с j )

(в пределах заданного числа N циклов нагружения 0 < N < Ne ).

При этом делается допущение, что все комбинации

параметров {a(j), C(j), m^j), К(cj)j являются равновероятными, то есть для сложного события {Cr(j) = CrH пК(сj) = Кки} , которое формулируется как «Выборочная j -я кривая Cr(j) роста трещины совпадает с истинной кривой Cr^ и выборочное значение вязкости разрушения К(Icj) равно истинному значению вязкости разрушения К/си», априорная вероятность представляется как

P Cr (^ =Cr „n К ^ =К , СИ j 1 M n

( j = 1, 2, _ , M n ).

Считаем, что события { Cr ( j ) = Cr^ п К ( с j ) = К /си j , j = 1, 2,

., Mn образуют полную группу событий.

Таким образом, оценку вероятности разрушения получаем с помощью метода Монте-Карло путем многократного численного интегрирования уравнения (25) и сопоставления значения глубины трещины a ( j ) с соответствующим значением критической глубины трещины a (, j ) для различных сочетаний величин случайных параметров a , C , m и K . Поскольку в рамках априорной оценки все комбинации параметров являются равновероятными, то зависимость вероятности разрушения от числа циклов нагружения PF ( N ) будет равна отношению количества кривых Мс из выборки j = 1,2, .., Mn, для которых выполняется условие a j > a ( с j ) , к общему числу кривых Мп :

PF ( N ) =

Me (N)

M n

Для численной реализации описанного решения написана файл-программа в среде Matlab, позволяющая, в частности, формировать выборки значений случайных параметров из наиболее часто используемых вероятностных распределений, в том числе экспоненциального, равномерного, нормального, логарифмически нормального, Вейбулла и других. Далее, с помощью встроенных в Matlab алгоритмов генерации случайных чисел из выбранных распределений параметров a , C , m и K реализуется процедура численного интегрирования согласно методу статистических испытаний (методу Монте-Карло).

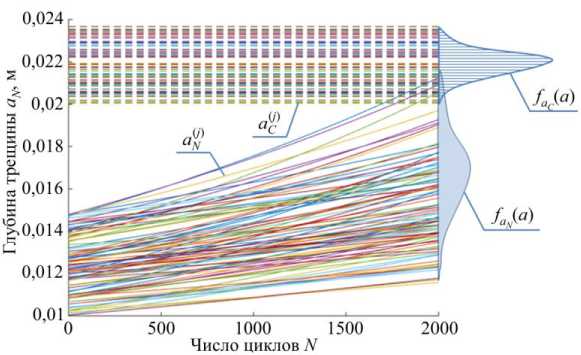

Численное интегрирование кинетического уравнения трещины (24) с учетом корректирующей функции (4) позволяет получать уточненную оценку вероятности разрушения. На рисунке 4 в линейных и полулогарифмических координатах представлены зависимости вероятности разрушения рассмотренного в разделе 2 конструктивного элемента (Рис. 1) с параметрами, приведенными в таблице 1. Кривые получены на основе аналитического выражения (23) в предположении, что в выражении для коэффициента интенсивности напряжений f = 1, и численного решения для того же примера, использующего корректирующую функцию f в виде (4), позволяющем учесть изменение глубины трещины в процессе циклического нагружения и кривизну поверхности элемента трубопровода. При этом единственным вероятностным параметром полагалась начальная глубина трещины, которая считалась распределенной по экспоненциальному закону с математическим ожиданием р = 1 - 10 " 3 м. Из сопоставления полученных графиков следует, что оценки, получаемые аналитически и численно, весьма близки, при этом аналитическое решение, основанное на упрощающих допущениях (см. раздел 2), дает неконсервативные оценки вероятности разрушения.

Рис. 4. Зависимости вероятности разрушения от числа циклов нагружения в линейных ( а ) и полулогарифмических ( б ) координатах; 1 – аналитическое решение, 2 – численное решение

Рассмотрим тот же пример расчета вероятности разрушения элемента трубопровода, нагруженного внутренним давлением и содержащего осевую поверхностную трещину на внутренней стенке, что и ранее (см. Рис. 1). Но теперь будем считать, что не только начальная глубина трещины a , но и параметры C , m и K являются вероятностными. При этом тип распределения может быть выбран в соответствии с физическими представлениями о конкретном параметре или уровне неопределенности в рассматриваемой задаче. В данном примере параметры С и m кинетического уравнения полагаются распределенными по закону равномерной плотности, начальная глубина трещины a — по экспоненциальному или нормальному закону, а вязкость разрушения K — по закону Вейбулла:

C ~ U ( a C ; p c ) , m ~ U ( a m ; p m ) , a o ~ N ( ц a 0; a a 0 )

или

a 0 ~ Exp ( 1 ц а о) , K i c ~ W ( a к ; P к ) . (30)

Здесь: ac и Pc (или am и Pm ) — соответственно левая и правая границы интервала значений величины С (или m ) с ненулевой плотностью вероятности; ц и a — математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение a 0; aK и Р^ — параметры масштаба и формы распределения Вейбулла величины K . Исходные данные задачи приведены в таблице 2.

Таблица 2. Расчетные параметры численного решения

|

Название параметра |

Тип параметра (детерминированный/вероятностный) |

Распределение/значение |

|

Среднее значение внутреннего давления в трубопроводе p , МПа |

Детерминированный |

8,0 |

|

Коэффициент асимметрии цикла нагружения |

Детерминированный |

0,9 |

|

Размах давления за цикл нагружения Д р , МПа |

Детерминированный |

0,8 |

|

Начальная глубина трещины a , м |

Вероятностный |

Нормальное N ( 1 - 10 " 3,1 - 10 " 4 ) или экспоненциальное Exp (У ( 1 - 10 - 3 ) ) |

|

Параметр C уравнения Пэриса, м/(цикл(Па·м1/2)- m ) |

Вероятностный |

Равномерное U ( 2,7 - 10 - 11; 3,1 - 10 - 11 ) |

|

Параметр m уравнения Пэриса |

Вероятностный |

Равномерное U ( 2,8; 3,2 ) |

|

Радиус серединной поверхности r , м |

Детерминированный |

0,63 |

|

Постоянная толщина стенки 3 , м |

Детерминированный |

0,025 |

|

Окружное напряжение a , МПа |

Детерминированный |

201,6 |

|

Вязкость разрушения K , МПа·м1/2 |

Вероятностный |

Вейбулла W ( 62,2; 30,0 ) |

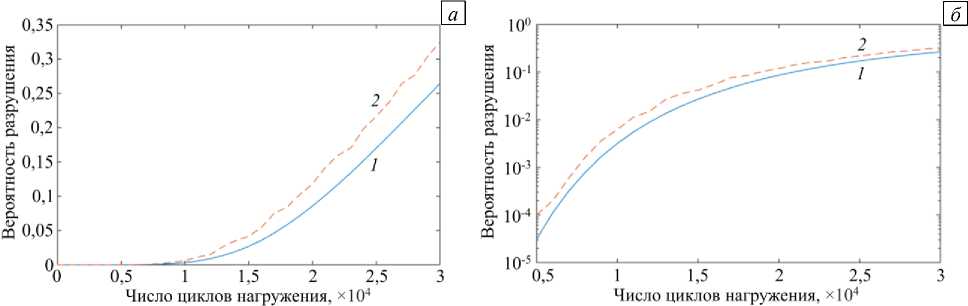

Используя описанную выше процедуру, основанную на методе статистических испытаний Монте-Карло, можно построить зависимости вероятности разрушения от числа циклов нагружения для различных вариантов расчета (Рис. 5). Кривая 1 получена с помощью упрощенной аналитической зависимости (23). Кривые 2 и 3 соответствуют двум уточненным численным решениям, учитывающим поправку на кривизну поверхности элемента, изменение глубины трещины в процессе циклического нагружения, а также статистический разброс параметров уравнения Пэриса C и m и вязкости разрушения K . При этом кривая 2 описывает случай, когда величина «начальная глубина трещины» распределена по экспоненциальному закону a 0 ~ Exp (У ( 1 - 10 - 3 ) ) , а кривая 3 — случай, когда закон распределения нормальный: a 0 ~ N ( 1 - 10 - 3 ; 1 - 10 - 4 ) . Сопоставление кривых 1 - 3 свидетельствует, что упрощенная аналитическая зависимость дает достаточно точную, хотя и неконсервативную, оценку вероятности разрушения при экспоненциальном законе распределения начальной глубины трещины.

Рис. 5. Зависимости вероятности разрушения от числа циклов нагружения в линейных ( а ) и полулогарифмических координатах ( б ) для различных расчетных случаев: по аналитической формуле (23) (кривая 1 ), численное решение с экспоненциальным ( 2 ) и нормальным ( 3 ) законами распределения a

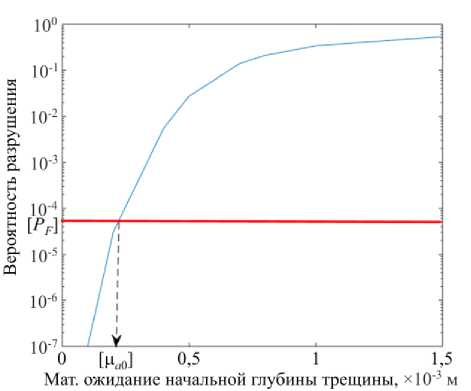

Рис. 6. Зависимости вероятности разрушения от математического ожидания начальной глубины трещины

На рисунке 6 для рассматриваемого расчетного случая представлена полученная на основе численного решения зависимость вероятности усталостного разрушения от величины математического ожидания начальной глубины трещины ц после N = 20000 циклов нагружения. Из приведенного графика следует, что расчетная вероятность весьма чувствительна к величине начальной глубины трещины. С практической точки зрения это означает, что для обеспечения прочностной надежности конструктивного элемента, взятого в качестве исследуемого, необходимо обеспечить такое качество выходного дефектоскопического контроля, при котором математическое ожидание пропускаемых в эксплуатацию дефектов не будет превышать предельно допустимую величину [ц a ] .

-

4. Заключение

Разработаны оригинальные многофакторные аналитический и численный подходы для оценки вероятности усталостного разрушения элементов трубопроводов, позволяющие учитывать неопределенности, связанные со стохастической вариативностью начальных размеров трещин, с вязкостью разрушения и параметрами уравнений, описывающих кинетику трещин при циклическом нагружении. Полученные решения справедливы для тонкостенных труб, но могут быть распространены и на толстостенные трубы, но при условии использования соответствующих формул для нахождения коэффициентов интенсивности напряжений.

Сравнение результатов аналитического и численных решений позволяет сделать вывод о том, что приближенная аналитическая оценка вероятности разрушения применима для проведения предварительных расчетов на этапе проектирования конструктивных элементов, а также для получения априорных оценок вероятности разрушения при определении объема и периодичности проведения инспекций состояния рассматриваемых элементов при реализации риск-ориентированных подходов к обеспечению их прочности и безопасности.

Впервые показано, что расчетная вероятность разрушения оказывается весьма чувствительной к изменению математического ожидания глубины исходной трещины и типу распределения этого параметра, что говорит о важности обеспечения точности входного контроля при вводе в эксплуатацию исследованного элемента с целью исключения элементов, содержащих дефекты, которые в течение интервала времени до очередного неразрушающего контроля могут достичь критического размера.

Список литературы Аналитические и численные оценки вероятности усталостного разрушения элемента трубопровода, нагруженного внутренним давлением

- Гетман А.Ф. Ресурс эксплуатации сосудов и трубопроводов АЭС. М.: Энергоатомиздат, 2000. 427 с.

- Матвиенко Ю.Г., Кузьмин Д.А., Резников Д.О., Потапов В.В. Оценка вероятности усталостного разрушения конструкционных элементов с учетом статистического разброса механических характеристик прочности материала и остаточной дефектности // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2021. № 4. С. 26-36. https://doi.org/10.31857/S0235711921040076

- Матвиенко Ю.Г., Резников Д.О., Кузьмин Д.А., Потапов В.В. Оценка вероятности усталостного разрушения конструкционных элементов с учетом разброса начальных размеров трещин при детерминированном и случайном характере нагружения // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2021. Т. 87, № 10. С. 44-53. https://doi.org/10.26896/1028-6861-2021-87-10-44-53

- Резников Д.О. Соотношение между детерминистическим и вероятностным подходами к оценке конструкционной прочности технических систем // Проблемы машиностроения и автоматизации. 2018. № 3. C. 61-69.

- Болотин В.В. Ресурс машин и конструкций. М.: Машиностроение, 1990. 448 с.

- Махутов Н.А. Прочность и безопасность: фундаментальные и прикладные исследования. Новосибирск: Наука, 2008. 528 с.

- Besuner P.M. Probabilistic fracture mechanics // Probabilistic fracture mechanics and reliability / Ed. J.W. Provan. Springer, 1987. P. 387-436. https://doi.org/10.1007/978-94-017-2764-8_9

- Harris D.O. Probabilistic fracture mechanics // Probabilistic structural mechanics handbook / Ed. C. Sundararajan. Springer, 1995. P. 106-145. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1771-9_6

- Тимашев С.А., Бушинская А.В., Малюкова М.Г., Полуян Л.В. Целостность и безопасность трубопроводных систем.

- Екатеринбург: УрО РАН, 2013. 590 с.

- Махутов Н.А., Пермяков В.Н. Ресурс безопасной эксплуатации сосудов и трубопроводов. Новосибирск: Наука, 2005. 516 с.

- Лепихин А.М., Махутов Н.А., Москвичев В.В., Доронин С.В. Вероятностное моделирование докритического роста трещин и оценка ресурса конструкций // Проблемы машиностроения и надежности машин. 1999. № 5. С. 117-123.

- Лепихин А.М. Вероятностное моделирование роста трещин при циклическом нагружении // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 1996. Т. 62, № 3. С. 43-45.

- Lepikhin A., Moskvichev V., Doronin S. Statistical fracture modeling of weld joint for nuclear reactor components // Theor. Appl. Fract. Mech. 1998. Vol. 29. P. 103-107. https://doi.org/10.1016/S0167-8442(98)00022-6

- Mikheevskiy S., Bogdanov S., Glinka G. Statistical analysis of fatigue crack growth based on the unigrow model // ICAF 2011 Structural integrity: Influence of efficiency and green imperatives / Ed. J. Komorowski. Springer, 2011. P. 415-425. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1664-3_33

- Bogdanov S., Mikheevskiy S., Glinka G. Probabilistic analysis of the fatigue crack growth based on the application of the Monte-Carlo method to unigrow model // Materials Performance and Characterization. 2014. Vol. 3, No. 3. P. 214-231. https://doi.org/10.1520/MPC20130066

- Kim J.-K., Shim D.S. Probabilistic analysis on variability of fatigue crack growth using the Markov chain // KSME International Journal. 1998. Vol. 12. P. 1135-1142. https://doi.org/10.1007/BF02942587

- Сhang H., Shen M., Yang X., Hou J. Uncertainty modeling of fatigue crack growth and probabilistic life prediction for welded joints of nuclear stainless steel // Materials. 2020. Vol. 13. 3192. https://doi.org/10.3390/ma13143192

- Chandra Gope P., Kabdwal A. Probabilistic aspects of fatigue crack growth parameters under single overload in 6061-T6 aluminium alloys // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2019. Vol. 653. 012019. https://doi.org/10.1088/1757-899X/653/1/012019

- Khaleel M.A., Simonen F.A. A model for predicting vessel failure probabilities including the effects of service inspection and flaw sizing errors // Nucl. Eng. Des. 2000. Vol. 200. P. 353-369. https://doi.org/10.1016/S0029-5493(00)00244-2

- Chang S.-J. Probability of fracture for HFIR pressure vessel caused by random crack size or by random toughness // J. Pressure Vessel Technol. 1994. Vol. 116. P. 24-29. https://doi.org/10.1115/1.2929554

- Матвиенко Ю.Г. Модели и критерии механики разрушения. М.: Физматлит, 2006. 328 с.

- Karandikar J.M., Kim N.H., Schmitz T.L. Prediction of remaining useful life for fatigue-damaged structures using Bayesian inference // Eng. Fract. Mech. 2012. Vol. 96. P. 588-605. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2012.09.013

- Khalili H., Oterkus S., Barltrop N., Bharadwaj U. Different Bayesian methods for updating the fatigue crack size distribution in a tubular joint // J. Offshore Mech. Arct. Eng. 2021. Vol. 143. 021702. https://doi.org/10.1115/1.4048155

- Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПНАЭ Г-7-002-86). М.: Энергоатомиздат, 1989. 525 с. https://docs.cntd.ru/document/1200037730 (Дата обращения 27.10.2021)