Анализ алгоритма повышения эффективности оценки психофизиологической адаптации в учебных заведениях

Автор: Мартынова Алла Александровна, Пряничников Сергей Васильевич, Соловьев Андрей Горгоньевич, Гонтарь Оксана Борисовна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Психофизиология

Статья в выпуске: 1 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Значительное внимание уделяется психофизиологической адаптации и здоровью участников образовательного процесса. На территории Арктической зоны России дополнительное влияние на функциональное состояние и адаптационные возможности организма оказывают экстремальные гелиогеофизические факторы, что накладывает свою специфику на методы проведения психофизиологических исследований. Цель. Разработать и апробировать алгоритм стандартизации оценки психофизиологической адаптации обучающихся. Материалы и методы. Исследование проведено в 2020-2021 гг. с участием обучающихся и преподавательского состава Кольского медицинского колледжа г. Апатиты Мурманская область (n = 105). Исследуемые ранжированы по возрасту: младше 23 лет (n = 79) и старше 23 лет (n = 26). Для оценки параметров гемодинамики использован аппаратно-программный комплекс «Омега-М» (Россия, г. Санкт-Петербург) и аппаратно-программный комплекс «НС-Психотест» (Россия, г. Иваново). Результаты. При бинокулярном исследовании скорости простой зрительно-моторной реакции в исследуемых группах обнаружены значимые различия. Показатели находятся у нижней границы нормальных значений. В группе старше 23 лет скорость реагирования стабильнее и выше, чем в группе до 23 лет. Значимых различий по показателям уровня лабильности и выносливости нервной системы при межгрупповом сравнении не выявлено. В группе младше 23 лет преобладает подвижный тип нервной системы с преобладанием процессов возбуждения, в группе от 23 лет и старше - инертный тип нервной системы с преобладанием процессов торможения. В обеих группах преобладает достаточная подвижность нервных процессов в корковом отделе зрительного анализатора. Значимых различий по уровню тревожности не выявлено. Заключение. Полученные данные позволяют провести как группой анализ полученных показателей, так и произвести индивидуальную интерпретацию с последующими персонифицированными рекомендациями по результатам исследования. Предложенный алгоритм позволяет достаточно быстро (в течение 30 мин) комплексно оценить личностные адаптационно-приспособительные механизмы; определить индивидуальные параметры ситуативной, личностной тревожности, самочувствия, активности, настроения и уровень функционального состояния организма.

Психофизиологическая адаптация, алгоритм стандартизации, эффективность оценки, самооценка состояния, студенты

Короткий адрес: https://sciup.org/147240409

IDR: 147240409 | УДК: 159.91, | DOI: 10.14529/jpps230110

Текст научной статьи Анализ алгоритма повышения эффективности оценки психофизиологической адаптации в учебных заведениях

В последнее время проблема психофизиологической адаптации обучающихся и преподавательского состава становится все более актуальной. Ее изучение необходимо в школьных учреждениях в условиях перманентного изменении образовательных среды, при обследовании подростков с признаками нарушения социально-психологической адаптации, диагностике девиантного поведения несовершеннолетних и т. п. [1, 2].

Основное внимание в работах по изучению особенностей адаптации обучающихся уделяется оценке адаптивных возможностей при изменении условий образовательной среды с отсутствием четких указаний в отношении регламента оценки психофизиологического состояния. Оценка эффективности психофизиологической адаптации нередко ограничивается перечнем рекомендуемых ведомственных методов, из которого отдельные исследователи выбирают наиболее подходящие для решения конкретной задачи. Вследствие этого заинтересованные учреждения и организации используют разные методики и тесты, значительно различающиеся по своему функциональному назначению и, соответственно, интерпретации результатов. В частности, по данным показателей вариабельности сердечного ритма (ВРС) оценивается вегетативный компонент психофизиологического статуса; типологические свойства нервной системы, к которым относятся сила, динамичность, лабильность и подвижность нервных процессов [3]; нейродинамические параметры учащихся [4, 5]. Некоторые авторы при оценке психофизиологического статуса рекомендуют использовать антропометрические показатели и тип конституции [6]. Выбор методик для исследования психофизиологического состояния в каждом конкретном случае определяется либо ведомственными нормативноправовыми актами, либо самим исследователем. Хотя такой подход значительно расширяет возможности комплексной оценки состояния обследуемого, большое число используемых тестов переутомляет его и может отрицательно сказаться на результатах тестирования.

В последние годы для оценки психофизиологического состояния все чаще применяются аппаратно-программные комплексы, включающие в себя большое число различных психологических и психофизиологических методик.

Целью работы стало обоснование скорректированного по оптимальности результатов и затратам времени алгоритма оценки психофизиологических характеристик при массовых обследованиях обучающихся. Предполагаемый алгоритм дает возможность комплексно оценить состояние основных психофизиологических параметров.

Материалы и методы

Алгоритм психофизиологической оценки был апробирован осенью 2020 и весной 2021 гг. на одном и том же составе преподавателей и учащихся Кольского медицинского колледжа г. Апатиты Мурманской области (n = 105). Сравнительный анализ показателей психофизиологического состояния произведён путём ранжирования результатов исследования по возрасту: старше 23 лет (n = 79) и младше 23 лет (n = 26). Для оценки психофизиологического состояния использовали модуль «Эксперт» аппаратно-программного комплекса «НС-Психотест» (Россия, г. Иваново). Для оценки параметров гемодинамики использовали аппаратно-программный комплекс

«Омега-М» (Россия, г. Санкт-Петербург). Критерии включения в группу тестирования: отсутствие заболеваний в острой стадии течения. Исследование было одобрено лечебноэтической комиссией НИЦ МБП КНЦ РАН (протокол заседания № 2/2019 от 09 сентября 2019 г.) и соответствует нормам и принципам Хельсинкской декларации. Все участники ознакомлены с ходом проведения исследования. Получено информированное согласие.

Порядок тестовых методик: 1) тест цве-топреференций Люшера (первая часть) – 2 минуты; 2) ВРС (фон и орторпроба) – 10 мин, только фон (лежа или сидя) – 5 минут; 3) тест «Простая зрительно моторная реакция» (ПЗМР) – 5 минут; 4) тест «Реакция различения» – 5 минут; 5) «Теппинг-тест» – 1 минута; 6) опросник «Самочувствие. Активность. Настроение» (САН) – 2 минуты; 7) тест «Критическая частота световых мельканий» (КЧСМ) – 2 минуты; 8) тест цветопреферен-ций Люшера (вторая часть) – 1 минута. Длительность тестирования одного обследуемого – 28 минут.

Для оценки простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) использовали М (среднее значение, мс), SD (стандартное отклонение, мс), функциональный уровень системы (ФУС, у. е.), устойчивость реакции (УР, у. е.), уровень функциональных возможностей (УВФ, у. е.) и коэффициент точности Уиппла. Полученные данные позволят сделать вывод о свойствах и текущем уровне функционального состояния центральной нервной системы, работоспособности и скорости реакции [7].

Реакцию различения оценивалась по показателям: М (среднее значение, мс) и SD (стандартное отклонение, мс), количеству ошибок и коэффициенту точности. Данная информация отражает концентрацию внимания и силу нервных процессов1.

Теппинг-тест позволяет оценивать силу нервных процессов (лабильность и выносливость) для оценки общей работоспособности [8]. По полученным показателям строили кривые работоспособности, выделяют пять основных типов кривых: выпуклый, ровный, нисходящий, промежуточный и вогнутый тип.

Критическая частота световых мельканий (КЧСМ) показывает подвижность нервных процессов, а также возможные патологические процессы в корковом отделе зрительного анализатора и зрительной системе. Используется для определения степени утомления и функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС)2.

Восьмицветовой тест М. Люшера (в адаптации Л. Собчик) – проективный метод, предназначенный для диагностики психического состояния человека, вегетативного баланса и уровня непродуктивной нервно-психической напряжённости3 [9]. Обработку результатов проводили по повторному тестированию. Для анализа данных использовались и интегральные показатели: суммарное отклонение от аутогенной нормы (СО) и вегетативный коэффициент (ВК).

Опросник САН (самочувствие, активность, настроение) – самооценка текущего психофизиологического состояния [10].

Опросник Ч.Д. Спилбергера (адаптирован Ю.Л. Ханиным) используется для оценки уровня тревожности человека как личностной характеристики, так и долговременного психического состояния. Включает в себя суждения, часть из которых ориентированы на диагностику ситуативной тревожности (СТ) и часть – на диагностику личностной тревожности (ЛТ)4.

Оценку варибельности ритма сердца (ВРС) (300 циклов ЭКГ в I отведении) проводили в двух положениях: лежа (фон), стоя (ортпроба) (Стандарт Европейского общества кардиологов и Североамериканского общества электростимуляции и электрофизиологии в 1996 г.) [11]. Временные и частотные параметры ритма сердца: «SDNN, мс – среднеквадратичное отклонение динамического ряда R-R-интервалов; Mo, мс – наиболее часто встречающееся значение длительности кардиоинтервалов; АМо, % – амплитуда моды, число значений интервалов, равных Мо, в процентах к общему числу зарегистрированных кардиоциклов; МхDMn, мс – разница наибольшего и наименьшего значений динамического ряда R-R-интервалов, вариацион- ный размах; SI, усл. ед. – индекс напряжения регуляторных систем (Stress Index); ТР, мс2 – суммарная мощность спектра с высокочастотными (HF, мс2), низкочастотными (LF, мс2) и очень низкочастотными (VLF, мс2) компонентами. При спектральном анализе вычисляли относительное значение в процентах от суммарной мощности во всех диапазонах (HF%, LF%, VLF%)» [12].

Нормальность распределения исследуемых показателей определяли с помощью критериев Колмогорова – Смирнова и Шапиро – Уилка. Уровень значимости различий – по t-критерию Стьюдента (при условии соответствия закону нормального распределения), между медианами – по U-критерию Манна – Уитни (при определении анормального распределения значений показателя). Значимость статистических результатов принималась при р < 0,05.

Результаты

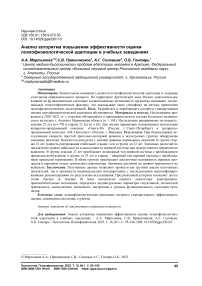

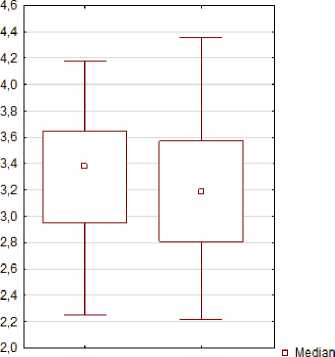

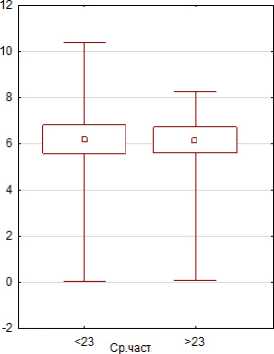

Апостериорные сравнения межгрупповых показателей ПЗМР и психоэмоционального состояния показали, что при бинокулярном исследовании скорости простой зрительномоторной реакции в исследуемых группах обнаружены значимые различия (U = 671,0, р ≤ 0,008). Показатели находятся у нижней границы нормальных значений. Среднее значение времени реакции в группе до 23 лет составило 232,25 ± 79,20 мс, тогда как в группе старше 23 лет 231,34 ± 57,73 мс. Это говорит о том, что в группе старше 23 лет скорость реагирования стабильнее и выше, чем в группе до 23 лет (рис. 1).

Значимых различий при межгрупповом сравнении показателей ФУС, УР, и УФВ выявлено не было. Однако оценка работоспособности по усреднённым показателям показала, что в группе старше 23 лет показатели ФУС (4,33 ± 0,45), УР (1,65 ± 0,49) и УФВ (3,20 ± 0,58) незначительно снижены. Показатели работоспособности в группе младше 23 лет составили: ФУС (4,34 ± 0,31), УР (1,73 ± 0,39) и УФВ (3,32 ± 0,43), что свидетельствует о незначительно сниженной работоспособности, выражающейся в снижении скорости и времени выполнения задания, напряжении опорно-двигательного и нервномышечного аппаратов (рис. 2).

Анализ соотношения обследованных групп по подвижности нервных процессов в ПЗМР показал, что возрастные группы имеют

«23 >23

Среднее значение времени реакции

Среднеквадратичное отклонение

Рис. 1. Простая зрительно-моторная реакция, среднее значение времени реакции у лиц сравниваемых групп (мс, среднеквадратичное отклонение)

Fig. 1 Simple visual-motor response measurements: mean response time between groups (ms, standard deviation)

Функциональныи уровень системы Устойчивость оеакиии Уровень функциональных возможностей Mjn Mgx

(ФУС по Лоскутовой) (УР по Лоскутовой) (УФВ по Лоскутовой)

Рис. 2. Показатели функционального состояния уровня ЦНС у лиц сравниваемых групп (по Т.Д. Лоскутовой, абсолютные значения времени)

Fig. 2 Nervous system measurements between groups (method by T. Loskutova, absolute time values)

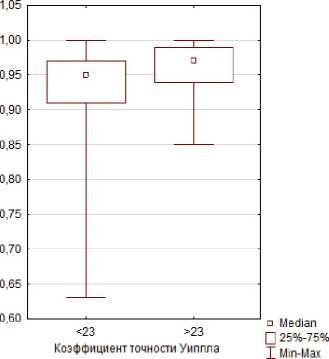

достоверные различия по уровню устойчивости внимания (коэффициент точности Уиппла). Коэффициент устойчивости внимания в группе до 23 лет составил (0,95 ± 0,1), в группе старше 23 лет – (0,98 ± 0,02), что говорит о том, что в группе младше 23 лет точность выполнения заданий выше, что подтверждается достоверными показателями межгруппового различия (U = 609,5; р ≤ 0,001).

В обеих группах выявлена средняя скорость сенсомоторной реакции в пределах нормы, что говорит о некоторой инертности нервных процессов и сниженном функциональном состоянии ЦНС со сниженной степенью концентрации внимания и способностью организма к формированию соответствующей нагрузки функциональной системы.

Анализ реакции различения показал, что в группе младше 23 лет преобладает промежуточный тип НС – 67 %, у 24 % выявлен подвижный тип и 9 % имеют инертный тип высшей нервной деятельности. В группе старше 23 лет так же на первом месте – промежуточный тип НС – 64 %, затем – инертный тип – 28 % и у 8 % обследованных выявлен подвижный тип высшей нервной деятельности.

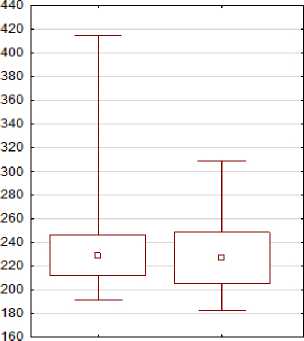

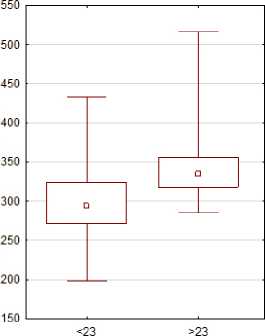

Среднее значение времени реакции в группе младше 23 лет составило 300,69 ± 78,01 мс, а в группе старше 23 лет –

347,96 ± 87,98 мс. Между исследуемыми группами обнаружены значимые различия среди показателей среднего значения времени реакции (U = 423,0, р ≤ 0,000022) и коэффициента точности Уиппла (U = 711,0, р ≤ 0,04). Таким образом, у лиц более старшей возрастной группы показатели подвижности, уравновешенности и точности (концентрации внимании) нервных процессов сравнительно ниже, чем в группе лиц младше 23 лет (рис. 3).

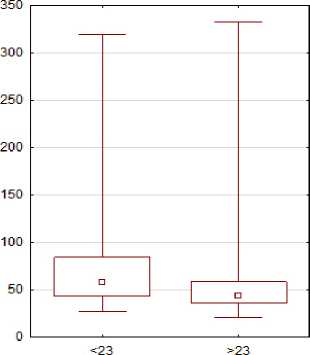

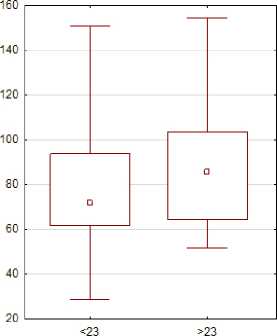

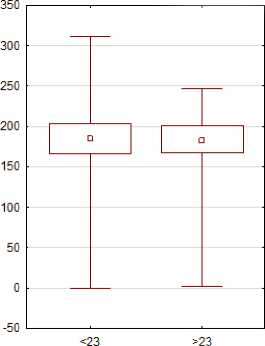

Путём измерения динамики темпа движения кисти диагностировалась сила нервных процессов (лабильность и выносливость), отражающая общую работоспособность. Несмотря на то, что значимых различий по показателям уровня лабильности и выносливости нервной системы (НС) при межгрупповом сравнении не выявлено, средние показатели лабильности, скорости процессов возбуждения и торможения для сравниваемых группы находятся ниже средних значений – 30,02 ± 8,97 точек и 27,48 ± 10,77 точек соответственно. Уровень выносливости НС в группе до 23 лет средний (172,44 ± 56,12 точек), а в группе старше 23 лет (162,64 ± 68,28 точек) – низкий (рис .4).

Следовательно, в группе младше 23 лет преобладает подвижный тип НС с преобладанием процессов возбуждения, а в группе от 23 лет и старше превалирует инертный тип НС с преобладанием процессов торможения. При этом как в группе до 23 лет, так в группе от 23 лет и старше доминирует нисходящий тип кривой (74 и 50 % соответственно), характерный для слабой нервной системы, выражающийся в снижении работоспособности, быстром наступлении утомления и усталости.

Среднее значение времени реакции

Рис. 3. Показатели теста «Реакция различения» у лиц сравниваемых групп (среднее значение времени реакции, мс)

Fig. 3. Discrimination response measurements between groups (mean response time, ms )

Рис. 4. Показатели Теппинг-теста у лиц сравниваемых групп (средняя частота (Гц), число ударов, баллы) Fig. 4 Tapping measurements between groups (mean frequency (Hz), number of taps, scores)

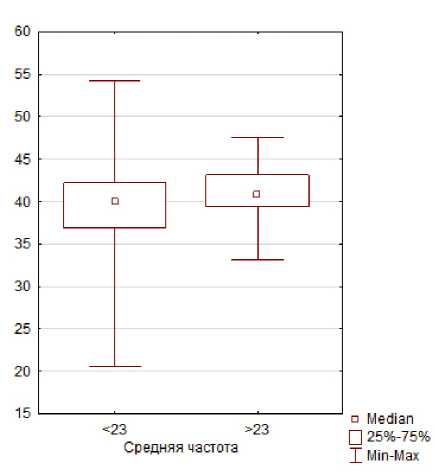

Анализ подвижности нервных процессов в корковом отделе зрительного анализатора показал, что в группе до 23 лет показатели индивидуальной частоты слияния световых мельканий составили 39,33 ± 5,29 Гц и соответствуют возрастной норме. Несмотря на то, что в группе старше 23 лет показатели индивидуальной частоты слияния световых мельканий составили 41,05 ± 3,40 Гц, что соответствует нормальным значениям, у части обследуемых эти показатели превышают средние показатели для своей возрастной нормы (рис. 5).

Рис. 5. Критическая частота слияния мельканий у лиц сравниваемых групп (Гц)

Fig. 5 Critical flicker-fusion frequency between groups (Hz)

В ответ на возрастание частоты предъявления сигналов средняя индивидуальная кри- тическая частота слияния световых мельканий в группе до 23 лет составила 35,36 ± 6,13 Гц, в группе 23 лет и старше составила 37,96 ± 3,81 Гц, что соответствует возрастной норме. При этом обнаружены достоверные статистические различия (U = 752,00; р ≤ 0,041) между исследуемыми группами.

Полученные результаты позволяют говорить о том, что в исследуемых группах преобладает достаточная подвижность нервных процессов в корковом отделе зрительного анализатора, достаточная скорость процессов возбуждения и торможения, соответствующая возрастной норме.

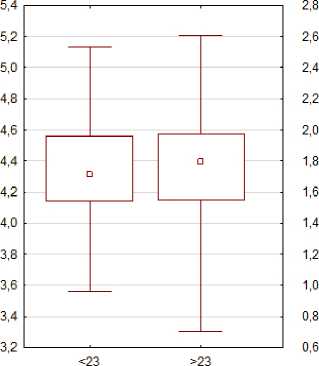

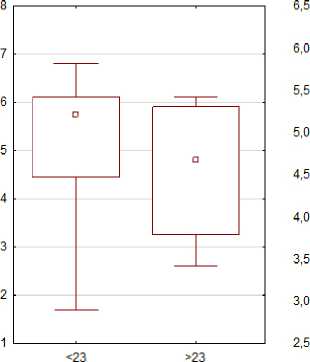

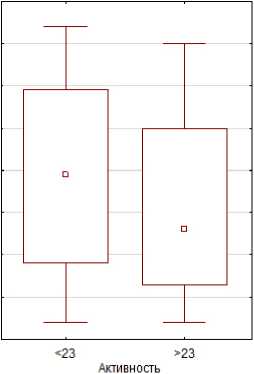

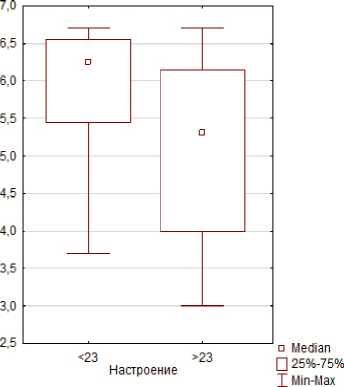

Оперативная оценка функционального состояния показала, что в группе до 23 лет в категориях показатели составили: самочувствие – 5,23 ± 1,42 балла, активность – 4,48 ± 1,20 балла, настроение – 5,80 ± 0,99 баллов, при этом 57 % оценивали своё состояние как благоприятное, 29 % – как умеренное и 14 % – как неблагоприятное. В группе старше 23 лет: самочувствие – 4,57 ± 1,62 балла, активность – 4,07 ± 1,39 балла и настроение –5,07 ± 1,55 балла, при этом у 25 % из них отмечались сниженные показатели самочувствия, активности и настроения (рис. 6).

Анализ оперативной оценки функционального состояния показал, что в исследуемых группах самочувствие и активность находятся на достаточном уровне взаимодействия с физической и социальной средой, а настроение имеет необходимый эмоциональный фон для протекающих психических процессов.

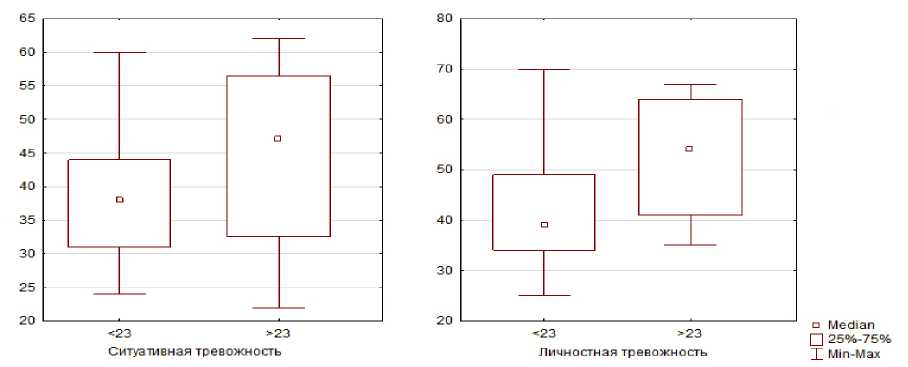

Анализ оценки уровня тревожности как личностной характеристики, так и психиче-

Самочувствие

Рис. 6. Оперативная оценка состояния: самочувствие, активность, настроение у лиц сравниваемых групп (баллы) Fig. 6. Well-being, activity, mood measurements between groups (scores)

ского состояния показал, что значимых различий по показателям ситуативной (СТ) и личностной тревожности (ЛТ) между исследуемыми группами не выявлено: СТ (U = 24,50; р ≤ 0,42) и ЛТ (U = 18,50; р ≤ 0,17) соответственно (рис. 7).

В группе младше 23 лет показатели СТ составили 37,88 ± 9,64 балла, ЛТ – 42,76 ± 11,78 балла (что свидетельствует о среднем уровне тревожности); при этом высокие показатели СТ отмечаются у 27 % и ЛТ – у 32 %. В группе старше 23 лет показатели СТ – 44,50 ± 16,90 балла и ЛТ – 52,50 ± 14,36 балла, что несколько превышает средние нормативные значения в категории ЛТ и отражает повышенную склонность к переживанию жизненных обстоятельств и восприятие большинства житейских ситуаций как опасных и неблагоприятных.

Таким образом, функциональная активность высшей нервной деятельности в группе старше 23 лет, обусловленная нейродинамикой корковых процессов, несколько снижена в сравнении с группой младше 23 лет.

Основные показатели ВРС показывают, что в группе младше 23 лет модулирующее влияние на ритм сердца оказывает парасимпатическая нервная система (HF – компонент), в то время как в группе старше 23 лет более выражено гуморально-метаболическое влияние (VLF) (табл. 1). В группе младше 23 лет низкий уровень стресс-индекса (SI ≤ 50) в покое регистрировался у 30 %, у 7 % был отмечен высокий стресс-индекс (SI ≥ 200). В группе же старше 23 лет в покое у 25 % отмечен высокий стресс-индекс.

Рис. 7. Показатели тревожности у лиц сравниваемых групп (баллы) Fig. 7. Anxiety measurements between groups (scores)

Таблица

Table

Значения показателей ВРС в представленных группах, Me (25; 75)

HRV measurements between groups, Me (25; 75)

|

Показатели |

Фон (лежа) |

Орто (стоя) |

||

|

> 23 лет |

< 23 лет |

> 23 лет |

< 23 лет |

|

|

HR (уд/мин) |

70,6 (64,6; 81,8) |

68,4 (64,2; 73,1) |

91,5 (84,0; 104,5) |

85,6 (77,5; 92,8) |

|

RMSSD (мс) |

60,0 (32,0; 98,0)* |

33,0 (24,0; 39,0) |

23,0 (16,0; 36,0) |

21,0 (9,0; 30,0) |

|

pNN50 (%) |

35,0 (10,0; 62,4)* |

10,6 (2,7; 18,4) |

2,6 (0,6; 10,7)* |

1,8 (0,1; 4,3) |

|

SI |

71,6 (31,0; 188,71)* |

128,98 (100,36; 224,91) |

142,25 (80,67; 314,94) |

188,43 (89,73; 338,65) |

|

TP (мс²) |

2684,0 (1083,0; 683,0)* |

1537,0 (917,0; 2782,0) |

2053,0 (949,0; 348,3)* |

1279,0 (830,0; 2724,0) |

|

HF (мс²) |

1157,0 (369,0; 3439,0)* |

307,0 (208,0; 654,0) |

275,0 (107,0; 603,0) |

177,0 (31,0; 340,0) |

|

LF (мс²) |

743,0 (289,0; 1326,0)* |

506,0 (354,0; 618,0) |

876,0 (378,0; 1514,0)* |

386,0 (226,0; 1190,0) |

|

VLF (мс²) |

516,0 (292,0; 1226,0) |

557,0 (295,0; 123,0) |

691,0 (389,0; 149,0) |

700,0 (400,0; 1207,0) |

Окончание таблицы

Окончание (end)

|

Показатели |

Фон (лежа) |

Орто (стоя) |

||

|

> 23 лет |

< 23 лет |

> 23 лет |

< 23 лет |

|

|

LF/HF |

0,61 (0,29; 1,1)* |

1,27 (0,92; 1,93) |

3,26 (1,69; 4,83) |

3,8 (1,63; 6,75) |

|

HF % |

44,6 (31,4; 63,5)* |

22,6 (15,4; 35,8) |

12,9 (8,6; 22,7) |

10,1 (6,3; 21,1) |

|

LF % |

25,5 (16,9; 36,0)* |

32,9 (20,7; 41,8) |

40,0 (29,7; 54,1) |

37,8 (33,6; 53,1) |

|

VLF % |

24,6 (12,8; 38,0)* |

44,2 (31,6; 50,6) |

40,7 (28,5; 51,9) |

43,0 (35,9; 63,0) |

|

ВР (с) |

0,3 (0,21; 0,49) |

0,23 (0,18; 0,31) |

0,25 (0,17; 0,35) |

0,2 (0,12; 0,27) |

|

RR 30 (с) |

— |

— |

0,79 (0,67; 0,91) |

0,85 (0,72;0,95) |

|

RR 15 (с) |

– |

– |

0,57 (0,51; 0,61) |

0,67 (0,56;0,78) |

|

Коэффициент 30:15 |

– |

– |

1,34 (1,19; 1,51) |

1,19 (1,11;1,29) |

Примечание: значимость различий по тесту Манна – Уитни, р< 0,001.

Note: Mann–Whitney test for statistical significance, p < 0.001.

При проведении ортостатической пробы в группе младше 23 лет больше выражена лабильность симпато-парасимпатического баланса, что отражает неустойчивость (лабильность) системы нейрогуморальной регуляции, в то время как в группе старше 23 лет отмечается проявления вегетососудистой нестабильности.

Заключение

В исследуемых группах выявлена средняя скорость сенсомоторной реакции в пределах нормы, что говорит о некоторой инертности нервных процессов. Функциональное состояние несколько снижено, что приводит к ослаблению концентрации внимания и, как следствие, снижению возможности организма формировать соответствующую нагрузке функциональную систему. В группе младше 23 лет преобладает подвижный тип НС с преобладанием процессов возбуждения, а в группе от 23 лет и старше превалирует инертный тип НС с преобладанием процессов торможения. В исследуемых группах преобладает достаточная подвижность нервных процессов в корковом отделе зрительного анализатора. В исследуемых группах самочувствие благо- приятное, активность находится на достаточном уровне взаимодействия с физической и социальной средой и настроение имеет необходимый эмоциональный фон для протекающих психических процессов.

Данная последовательность методов не вызывает утомления испытуемого и позволяет охватить широкое количество обучающихся при массовых обследованиях в ограниченный период времени, позволяет стандартизировать методику оценки психофизиологической адаптации обучающихся и обосновать применение одинаковой методологии при сравнительных групповых подходах, комплексно оценить состояние основных психофизиологических параметров и судить об эффективности адаптации к среде деятельности, использовать общий протокол по результатам обследования для сравнительного анализа адаптационных возможностей различные возрастные и профессиональных групп, что имеет значение для оценки профессиональной трудовой деятельности. Применение данной последовательности методов позволяет предложить персонифицированные рекомендации в выработке установки на оптимизацию расходования сил.

Список литературы Анализ алгоритма повышения эффективности оценки психофизиологической адаптации в учебных заведениях

- Леус Э.В., Соловьев А.Г., Сидоров П.И. Диагностика девиантого поведения несовершеннолетних // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2012. № 9. С. 268–278.

- Новикова Г.А., Соловьев А.Г., Новикова И.А. Оценка нарушения социально-психологической адаптации подростков вследствие пивной алкоголизации // Наркология. 2012. Т. 11, № 7 (127). С. 40–44.

- Браун О.В., Федоров А.И., Литвинова Н.А. Оценка психофизиологических показателей школьников в условиях профильного обучения // Валеология. 2015. № 4. С. 50–55. DOI: http://doi.org/10.18522/2218-2268-2015-4-50-55

- Глебов В.В., Аракелов Г.Г. Психофизиологические особенности и процессы адаптации студентов первого курса разных факультетов РУДН // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. 2014. № 2. С. 89–95.

- Изатулин В.Г., Карабинская О.А., Калягин А.Н. Психофизиологические свойства личности и их влияние на процесс адаптации студентов к образовательной среде // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2015. Т. 136, № 3. С. 130–132.

- Школьная адаптация подростков с различным типом вегетативной регуляции и проблемы формирования безопасного и здорового образа жизни обучающихся (методологические и организационно-педагогические аспекты) / Э.М. Казин, Н.Э. Касаткина, Н.П. Абаскалова и др. // Валео-логия. 2015. № 1. С. 42–49.

- Лоскутова Т.Д. Время реакции как психофизиологический метод оценки функционального состояния ЦНС // Нейрофизиологические исследования в экспертизе трудоспособности / под ред. А.М. Зимкиной, В.И. Климовой-Черкасовой. Л.: Медицина, 1978. С. 165–194.

- Вохмянина Л.В. Технология проведения теппинг-теста // Физическая культура, спорт и здоровье. 2017. № 29. С. 9–11.

- Шамшинова А.М., Волков В.В. Функциональные методы исследования в офтальмологии. М.: Медицина, 1998. 414 с.

- Профессиональная медицинская реабилитация спасателей / С.Ф. Гончаров, И.Б. Ушаков, К.В. Лядов, В.Н. Преображенский. М.: Паритет Граф, 1999. С. 260–262.

- Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Elec-trophysiology // Circulation. 1996. Vol. 93(5). P. 1043–1065.

- Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем (часть 1) / Р.М. Баевский, Г.Г. Иванов, А.П. Гаврилушкин и др. // Вестник аритмологии. 2002. № 24. С. 65–86.