Анализ аннигиляции позитрона и электрона и дополнительные возможности позитронно-эмиссионной томографии

Автор: Волобуев А.Н., Антипова Т.А.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 4 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены причины возникновения углового распределения образующихся фотонов при аннигиляции электрона и позитрона. Показано, что угловое распределение интенсивности излучения является следствием эффекта Доплера в системе отсчета центра масс электрона и позитрона. В системе отсчета, связанной с электроном, угловое распределение фотонов отсутствует, но заменяется доплеровским изменением частот фотонов. Полученные результаты применены к анализу работы позитронно-эмиссионного томографа.

Аннигиляция, электрон, позитрон, позитронно-эмиссионный томограф, фотон, эффект доплера, угловое распределение фотонов

Короткий адрес: https://sciup.org/140255890

IDR: 140255890

Текст научной статьи Анализ аннигиляции позитрона и электрона и дополнительные возможности позитронно-эмиссионной томографии

Анализ углового распределения вылетающих фотонов при аннигиляции позитрона и электрона имеет важное значение для проектирования позитронно-эмиссионных томографов (ПЭТ). ПЭТ представляет собой самое современное диагностическое устройство, используемое для поиска новообразований на самых ранних стадиях их появления.

К сожалению, механизм процесса аннигиляции электрона и позитрона неизвестен. П. Дираком была предложена модель этого процесса.

Согласно представлениям Дирака [1; 2], аннигиляцию можно представить как переход электрона из состояния с положительной энергией в состояние с отрицательной энергией. Согласно теории вакуумных дырок Дирака, позитрон представляет собой дырку в поле вакуума. Взаимодействие электрона и позитрона, их аннигиляция – это заполнение вакуумной дырки электроном. При этом выделяется энергия в виде двух квантов электромагнитного излучения.

В результате этих расчетов были получены две формулы для дифференциального эффек- тивного сечения рассеяния квантов электромагнитного излучения в телесный угол dQ.

Первая по времени формула была получена

Гайтлером [2]. Эта формула имеет вид:

e 4 [ ( k 0 ) 2 + p 2 + p 2 sin2 0

d G =----9—iT" 1"——5--

4 (4n)2 k 0 p I ( k 0 ) 2 - p 2 cos2 0

1 (1)

--2 p 4 sin4 0 2 I d Q .

^ ( k 0 ) 2 - p 2 cos2 0^ ’

Формула дана в обозначениях [3], где имеется ее подробный вывод. Использована т. н. рациональная система единиц, в которой скорость света и постоянная Планка равны единице с = Й = 1. В этой системе единиц энергия импульс и масса имеют одну и ту же размерность.

В формуле (1) e – заряд электрона (или позитрона с противоположным знаком), k 0 – энергия фотона, p — импульс электрона, 0 — угол между импульсами электрона и одного из излученных фотонов. Формула (1) получена при условии суммирования по всем направлениям поляризации фотонов.

При выводе (1) использована система отсчета, связанная с центром масс взаимодействующих электрона и позитрона, в которой импуль- © Волобуев А.Н., Антипова Т.А., 2014

сы электрона и позитрона равны по модулю между собой и противоположны по направлению P i = - Р 2 = p . Импульсы фотонов также равны по модулю между собой и противоположны по направлению k i = - k 2 [2; 3]. Отметим, что в этой системе отсчета условия наблюдения обоих фотонов одинаковы.

Вторая формула была предложена несколько позже Фейнманом [4] представляет собой ча- стотное или энергетическое распределение вы- летающих квантов:

d ст =

4 2

e toi

х

64^ 2 4 m 2 |p +| ( E + + m )

to

сивности I аннигиляционного излучения т. к. d ст ~ dP ~ Id Q, где dP — поток энергии излучения через площадь dS , интенсивность I = dP / dS . Причем это распределение связано только с импульсом электрона, угол 9 присутствует только в комплексе с импульсом p . В формуле (2) угловое распределение фотонов в явном виде отсутствует.

Во-вторых, формула (2) предполагает возможность различной энергии фотонов при аннигиляции, что запрещается выводом формулы (1) вследствие k i = - k 2 .

Поэтому прежде всего, возникает вопрос: какова природа углового распределения интенсивности аннигиляционного излучения в (1)? Связано ли это распределение с самим процессом аннигиляции, т. е. переходом «вещество – энергия», либо определяется какими-то другими эффектами? Сохранится ли данное угловое распределение фотонов при переходе к другой системе отсчета, например, связанной с позитронно-эмиссионным томографом?

2. Причины углового и энергетического распределения аннигиляционного излучения

Для исследования причины угловой зависимости дифференциального эффективного сечения (1) рассмотрим промежуточное выражение вывода, которое еще не просуммировано по направлениям поляризации фотонов [3]:

1 e 4

i28n2 pk 0

х

f ( к 0 ) 4 ( к 0 ) ( pe i ) 2 ( pe 2 ) 2

|( pk i ) ( pk 2 ) ( pki ) 2 ( pk2 ) 2

4 ( k 0 ) ( e i e 2 )( pe i )( pe 2 ) ( pk i )( pk 2 )

- ( e i e 2 )2

. d Q,

где k 1 и k 2 – импульсы фотонов. Переменные в квадратных скобках: импульс электрона, импульсы фотонов, единичные векторы поляризации фотонов записаны в виде 4-векторов.

Формулу (3) несложно преобразовать к виду: f 4

1 e 4

d ° =---2—n i28n2 pk0

-

i )( pk 2 )

- 2

+ ( e i e 2 )

^ d Q.

-

2 ( k 0 ) 2 ( pe i )( pe 2 ) ' ( pk i )( pk 2 )

Перейдем в (4) к пространственным векторам, используя правило ( ab ) = a 0 b 0 — ab , где a и b – трехмерные векторы, компоненты которых изменяются ковариантно, a 0 и b 0 – контравари-антно изменяющиеся компоненты 4-векторов, в нашем случае энергетические компоненты.

Переходя к трехмерным векторам, а также учитывая отсутствие контравариантных компо-

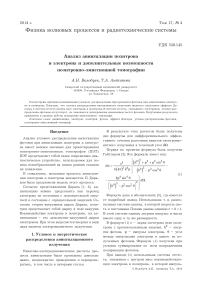

Рис. 1. Наблюдение фотонов, испускаемых движущимся источником

нент у поляризационных 4-векторов e 0 ражение (4) можно представить в виде

= 0, вы-

d а =

1 e 4

( к 0 ) 4

тривать как скорость движения позитрона. То же самое относится и к величине p в коэффициенте перед скобками. В данной системе отсчета формула (6) значительно упрощается:

—

—

128, 2 pk 0 [ ( к 0 ) 4— ( pk 1 ) 2

—

-12'

2 к 012 JPe l llPeLL + ( e e ) ()( к 0 ) 4 — ( Pk l ) 2

1 e 4

128n2 pk 0

—

( pk-

[(к 0 )2 J

—

d а =

1 e 4

128п2 рк 0

— ( e 1 e 2 ) d Q . (7)

^ d Q =

2 ( pe l )( pe 2 )

( к 0 ) 2

—

( л2

pk '

J к 0 )2 ,

, . I2

+(eie2)

d Q.

При выводе (5) также использовано условие вылета фотонов в строго противоположных направлениях k 2 = — k 1 .

Учитывая |k 11 = к 0 , а также в соответствии с законом сохранения энергии ск 0 = тс 2 (для наглядности вводим внутри скобок скорость света с = 1), в формуле (5) заменим

Исследуем вспомогательную задачу.

Наблюдатель 1, находящийся в «неподвижной» (связанной с Землей) системе отсчета, рис. 1, рассматривает некоторую движущуюся со скоростью V частицу 2, которая в определенный момент времени излучает два противоположно направленных кванта. При V = 0 частота квантов равна © 0 . Угол между скоростью частицы и направлением распространения одного из квантов равен 9. В направлении наблюдателя частица имеет составляющую скорости V cos 9.

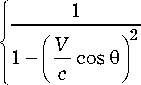

За счет эффекта Доплера квант, движущийся в направлении наблюдателя, будет обладать повышенной частотой [6]:

1--cos 9 c

pk 1

( к 0 ) 2

— cos 9, c

где V – скорость электрона. В результате полу-

чим

d а =

e 4

-------Z--— ------------------Z--

128л2 рк 0< „ (V Л 2

1 — I — cos 9

II с J

—

2---- (pejfp) +( e ) dq.

1—

Перейдем в (6) в лабораторную систему отсчета, предложенную в [4], связанную с электроном. В этом случае p = 0, а V — можно рассма-

Для кванта, движущегося в противоположном направлении, будет наблюдаться т. н. «красное

смещение»:

1 +— cos 9 c

Используя (8) и (9), найдем величину ком-

плекса © 1 / © 2 + © 2 / ® 1 + 2, который входит в

формулу (2):

(V „)2

1 — I — cos 9 I

I с )

Отметим, что различие в частотах квантов в рассматриваемой задаче определяется различием в условиях наблюдения этих квантов: один

квант движется к наблюдателю, другой удаля-

ется от него.

В формуле (7) фактически реализуется рассмотренная вспомогательная задача. При этом под движущейся частицей подразумевается позитрон, а наблюдатель находится на «неподвижном» электроне. Поэтому, подставляя (10) в (7), найдем:

1 e 4

128п2 4 pk 0

х

to 1

to 2

—2 + 2 - 4 ( e1 e2 ) 2 to 1

d Q =

1 e 4 L (to 2 -to 1 )2

I 1

128n2 pk 0 I 4ГО 1 ® 2

Г d Q.

1 e 4

d n =--- 9 —i

128n2 pk

= A J

128П 4 pk 0 I

11 Г to i 0 0 [4 kto 2

— + 2 I - ( e i e 2 ) 2 to 1 J

— + — + 2 - 4 ( e i e 2 ) 2 Г d Q. to 2 to 1

d Q =

Знак модуля принят вследствие стандартного использования модуля составного матричного элемента при нахождении дифференциального эффективного сечения процесса [2].

Отметим, что при использовании формулы (10) мы фактически отказались от условия k 2 = - k 1 -

Если в коэффициенте перед скобками в формуле (2) принять E + = m = to i , то формулы (2) и (11) становятся тождественными.

Отметим еще один существенный момент, проявляющийся при переходе от системы отсчета, связанной с центром масс электрона и позитрона, к лабораторной системе отсчета, связанной с электроном. Если поделить формулу (9) на формулу (8), то получается результат, отличающийся от результата, полученного в монографиях, например, [7; 8].

При делении (9) на (8), принимая с = 1, получаем

3. Применение аннигиляционного излучения в позитронноэмиссионном томографе

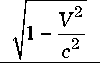

Учитывая, что в позитронно-эмиссионном томографе скорости позитронов невелики, а также (8) и (9), можно записать:

to 1 to 2

й

= to 0

-

V 2 c 2

V

1 - I I cos2 9 к c J

” to 0 .

Подставляя (16) в (15), получим

1 e 4 I 1 ( Ato ) 2 128n2 pk 0 I 4to 0

> d Q ,

® 2 _ к 2 _ 1 — V cos 6 to = to " 1 + V cos 9 .

В [7; 8] предлагается следующее соотношение:

k 2 _ E + - p + cos 9

k 1 m

где обозначено Ato = to 2 - to 1 .

Найдем разность частот излучаемых фотонов, т. е. величину Ato = to 1 - К 2 используя формулы (8) и (9):

Учитывая E + = m и p + = mV , находим:

k 2 = 1 - V cos 9. (14)

k 1

Ato = to0

V 2

У1 c 2

V

1--cos 9

- to0

1 +--cos 9

c

c

Формула (14) несколько отличается от формулы (12). Это связано с тем, что формула (14) получена в рамках первого приближения теории возмущений. Поэтому она принципиально неточная. Формула (12) следует из точных формул эффекта Доплера. Таким образом, оставаясь только в рамках первого приближения те-

VV 2

2 — cos 9 1--5- c c2

, Г V ^2

1 - I — cos 9 I к c J

.

Если угол 9 = 0 , т. е. позитрон движется по

линии, соединяющей детекторы у-излучения Д 1

ории возмущений невозможно установить эквивалентность формул (1) и (2).

и Д 2, разность частот фотонов будет максималь-

но возможной и формула (18) преобразуется к

В заключение просуммируем формулу (11) по

виду

поляризациям фотонов. Возвращаясь к поляризационным 4-векторам с учетом e 0 = 0 и исполь-

2 V

Ato max = to 0 I ^

.

Е 2

( е1 е2 ) = 2 [3], найдем:

e 1, e 2

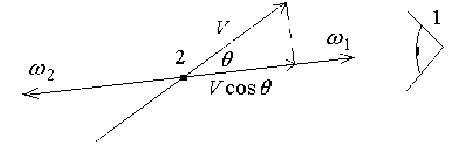

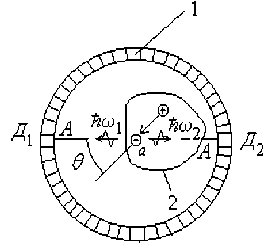

Рис. 2. Принципиальная схема регистрации фотонов в позитронно-эмиссионном томографе

Учитывая V << c , найдем:

A^ max = V

.

2© 0 c

Величину ω0 можно получить, исходя из приближенного равенства Йк> о ® mc 2. В этом случае

Ato. = 2 V , (21)

max , где

X = — = 3,86159 ■ 10 - 13 м mc

– комптоновская длина волны электрона [10].

На рис. 2 показана принципиальная схема регистрации фотонов в позитронно-эмиссионном томографе [9].

Исследуемый объект 2 помещается в кольцо детекторов 1. При аннигиляции позитрона и электрона, находящегося в точке а , вылетают два кванта с энергиями Йо> 1 и h to 2 в противоположных направлениях (приведенная постоянная Планка Й = 1 введена для наглядности). Если кванты, летящие по линии А-А , регистрируются детекторами Д у и Д 2 одновременно, то точка испускания квантов находится посередине между детекторами Д 1 и Д 2 . Детекторы в кольце 1 с точки зрения эффекта Доплера в системе отсчета, связанной с электронами, играют роль неподвижных наблюдателей.

По количеству квантов, вылетающих в разных направлениях, процесс сферически симметричен. Поэтому плотность детекторов в кольце 1 должна быть равномерной. Однако частоты квантов, а следовательно, и их энергии, в зависимости от направления на детектор (наблюдатель) за счет эффекта Доплера могут различаться на величину ∆ω = ω2- ω1.

Регистрируя разность частот или энергий вылетевших в противоположных направлениях квантов, используя максимальное значение этой разности за время измерения ∆ωmax, можно оценить скорости движения позитронов (21). Учиты- вая, что скорость позитрона пропорциональна плотности ткани, через которую он движется р ~ V, получаем необходимую информацию о плотности ткани в патологическом очаге. Эта дополнительная информация может быть получена в процессе диагностики организма с помощью позитронно-эмиссионного томографа.

Заключение

По результатам проведенного анализа мы можем сделать следующие выводы.

Формулы (1) и (2) адекватно в разных системах отсчета описывают разлет фотонов при аннигиляции электрона и позитрона.

В лабораторной системе отсчета, связанной с электроном, угловое распределение количества вылетающих фотонов отсутствует, однако за счет различия в условиях наблюдения квантов, вследствие эффекта Доплера, возникает различие в частотах излученных квантов.

При переходе в систему отсчета, связанную с центром масс электрона и позитрона, различие в частотах излученных квантов редуцируется в угловое распределение интенсивности аннигиляционного излучения, которое также является следствием эффекта Доплера.

Исследуя угловое распределение интенсивности электромагнитного излучения при аннигиляции позитрона и электрона в системе их центра масс, мы исследуем не аннигиляцию, а совершенно другое физическое явление – эффект Доплера, который сопровождает аннигиляционное излучение. Следовательно, первая неисчезающая поправка теории возмущений, полученная на основе дырочной гипотезы Дирака, не приводит к подтверждению или отрицанию этой гипотезы, даже если эксперименты подтверждают угловое распределение интенсивности аннигиляционного излучения.

В лабораторной системе отсчета, связанной с позитронно-эмиссионным томографом, излучение аннигиляционных квантов сферически-симметрично, однако следует учитывать некоторое различие частот противоположно излученных фотонов вследствие эффекта Доплера.

Список литературы Анализ аннигиляции позитрона и электрона и дополнительные возможности позитронно-эмиссионной томографии

- Dirac P.A.M. Direction in physics; ed. by H. Hora and J.R. Shepanski. New York: John Wiley & Sons, 1978. 78 p.

- Гайтлер В. Квантовая теория излучения. М.: Изд-во Иностр. лит., 1956. С. 302-304.

- Боголюбов Н.Н., Ширков Д.В. Введение в теорию квантовых полей. М.: Наука, 1976. С. 203-205.

- Фейнман Р. Квантовая электродинамика: курс лекций. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 135-137.

- Волобуев А.Н., Толстоногов А.П. Угловое распределение фотоэлектронов при воздействии на поверхность металла электромагнитных волн // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2013. № 8. С. 63-74.

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. М.: Наука, 1967. С. 156.

- Ициксон К., Зюбер Ж-Б. Квантовая теория поля. М.: Мир, 1984. С. 280.

- Бъеркен Дж.Д., Дрелл С.Д. Релятивистская квантовая теория. М.: Наука, 1978. С. 138.

- Волобуев А.Н. Основы медицинской и биологической физики. Самара: Самарский дом печати, 2011. С. 636.

- Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. М.: Наука, 1990. С. 576.