Анализ аритмий сердца при гипертрофической кардиомиопатии

Автор: Скакун П.В., Губичева А.В.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Медицина и здоровье

Статья в выпуске: 4 (34), 2018 года.

Бесплатный доступ

Гипертрофическая кардиомиопатия относится к сердечно-сосудистым заболеваниям, при которых наиболее частым и значимым в клиническом и прогностическом плане проявлением являются нарушения ритма сердца. По данным исследований многообразные расстройства сердечного ритма регистрируются практически у всех больных гипертрофической кардиомиопатией.

Гипертрофическая кардиомиопатия, нарушения ритма и проводимости

Короткий адрес: https://sciup.org/140273127

IDR: 140273127

Текст научной статьи Анализ аритмий сердца при гипертрофической кардиомиопатии

По современным представлениям, гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) является преимущественно генетически обусловленным заболеванием мышцы сердца, характеризующимся комплексом специфических морфофункциональных изменений и неуклонно прогрессирующим течением с высокой угрозой развития тяжелых, жизнеугрожающих аритмий и внезапной сердечной смерти (ВСС). При ГКМП выявляют массивную (более 1,5 см) гипертрофию миокарда левого и/или в редких случаях правого желудочка, чаще асимметричного характера за счёт утолщения межжелудочковой перегородки (МЖП). Нередко при ГКМП встречается обструкция выходного тракта ЛЖ при отсутствии известных причин (артериальная гипертония), пороки и специфические заболевания сердца [1,2].

ГКМП характеризуется наличием участков фиброза в миокарде, гипертрофированных/диспластичных кардиомиоцитов, нарушением архитектоники клеток, что создает негомогенную и нестабильную, проаритмогенную электрическую основу, предраспологающую к повторному входу волны возбуждения, преждевременному возбуждению желудочков через латентные добавочные проводящие пути, обнаруживаемые у отдельных больных, ишемии миокарда. Локальная негомогенность приводит к развитию механизма re-entry [2,3]. Вариабельность пространственной организации межклеточных соединений, трансмуральная и транссептальная дисперсия вектора реполяризации, внутриклеточного гомеостаза ионов кальция приводят к негомогенности распространения потенциала действия [3]. Предпосылки к нарушению процесса реполяризации предрасполагают к возникновению поздней и ранней деполяризации, что является источником экстрасистол. Малые следовые потенциалы в желудочках с низкой амплитудой и высокой частотой представляют собой аномалии распространения импульса и могут привести к re-entry аритмии [3].

Цель работы – определение встречаемости и вариантов нарушения ритма и проводимости сердца при обструктивной и необструктивной форме гипертрофической кардиомиопатии.

Материал и методы исследования: в ретроспективное исследование включены 42 пациента с ГКМП (диагноз подтвержден по результатам двух независимых эхокардиографических исследований). Изучены результаты клинического, электрокардиографического исследования и суточного холтеровского мониторирования ЭКГ у данных пациентов. Статистический анализ проводился при помощи программы Statistica 10.0, достоверными различия считались при p <0,05.

Результаты и их обсуждение. Из 42, вошедших в исследование пациентов, группу с обструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии (ОГКМП) составили 17, у которых градиент давления в выводном тракте (ВТ) ЛЖ превышал 30 мм рт ст., в группу с необструктивной формой ГКМП (НГКМП) вошли 25 пациентов, с градиентом давления в ВТ ЛЖ <30 мм рт ст. Медиана возраста пострадавших в группе с ОГКМП составила Ме(95% ДИ) = 50 (37,7-52,7) лет, а в группе с НГКМП - Ме(95% ДИ) = 48 (28,2-39,6) лет. Пациенты в группе с ОГКМ были достоверно старше, чем в группе с НГКМП (р=0,01). В группе с ОГКМП соотношение мужчины/женщины = 13 (76,5%)/4 (23,5%), а в группе с НГКМП соотношение мужчины/женщины = 9 (60%)/16 (40%), р = 0,5. В исследуемом контингенте обструктивная форма ГКМП чаще встречалась у мужчин, а необструктивная форма ГКМП у женщин. Медиана градиента давления в группе с ОГКМП составила Ме(95% ДИ) = 70 (57,681,2) мм рт ст., а в группе с НГКМП - Ме(95% ДИ) = 9 (8,1-13,0) мм рт ст (p=0,01).

В исследовании были проанализированы нарушения ритма и проводимости у пациентов с обструктивной и необструктивной формой. В исследуемом контингенте преобладали наджелудочковые (выявлены у 22 (52,4%) пациентов) и желудочковые (выявлены у 18 (42,9%) пациентов) экстрасистолы. Миграция водителя ритма была обнаружена у 2 (4,8%) пациентов. Синдром WPW, фибрилляция предсердий, трепетание предсердий, полная блокада левой ножки пучка Гиса, неполная АВ-блокада II степени Мобитц 1 встречались по 2,4% случаев (таблица 1).

Таблица 1

Нарушения ритма и проводимости у пациентов с ГКМП

|

Нарушение ритма |

Всего (n =42), абс. число (%) |

Пациенты с ОГКМП (n = 17), абс. число (%) |

Пациенты с НГКМП (n = 25), абс. число (%) |

р |

|

Наджелудочковая экстрасистолия |

22 (52,4) |

8 (47,1) |

14 (56) |

0,48 |

|

Желудочковая экстрасистолия |

18 (42,9) |

8 (47,1) |

10 (40) |

0,49 |

|

Миграция водителя ритма |

2 (4,8) |

0 |

2 (8) |

0,37 |

|

Синдром WPW |

1 (2,4) |

0 |

1 (4) |

0,6 |

|

Фибрилляция предсердий |

1 (2,4) |

0 |

1 (4) |

0,6 |

|

Трепетание предсердий |

1 (2,4) |

1 (5,9) |

0 |

0,41 |

|

Полная блокада левой ножки пучка Гиса |

1 (2,4) |

1 (5,9) |

0 |

0,41 |

|

Неполная АВ-блокада II степени Мобитц 1 |

1 (2,4) |

0 |

1 (4) |

0,6 |

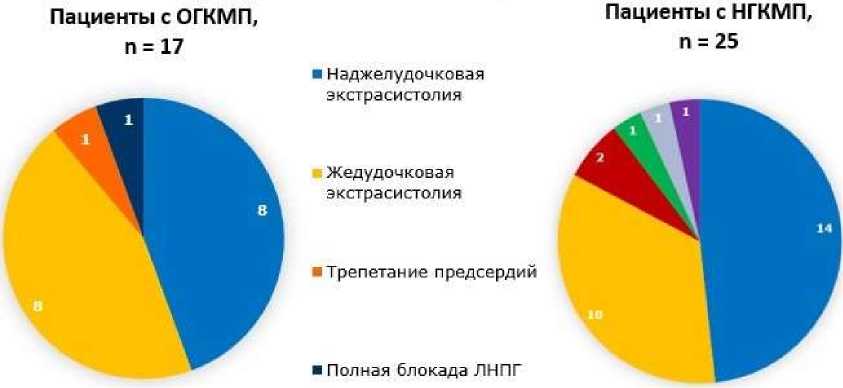

В группе с ОГКМ преобладали наджелудочковые (выявлены у 8 пациентов (47,1%)) и желудочковые (выявлены у 8 пациентов (47,1%)) экстрасистолы. Трепетание предсердий и полная блокада левой ножки пучка Гиса встречались по 5,9 % случаев (рисунок 1).

Рис.1. Нарушения ритма и проводимости сердца в группе с ОГКМП

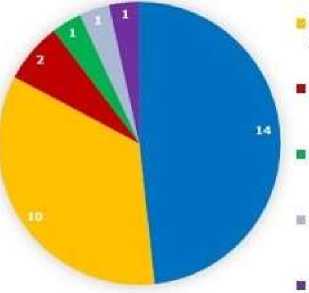

В группе с НГКМП также преобладали наджелудочковые (выявлены у 14 пациентов (56%)) и желудочковые (выявлены у 10 пациентов (40%)) экстрасистолы. Миграция водителя ритма наблюдалась у 2 пациентов (8%). Синдром WPW, фибрилляция предсердий наблюдались, неполная АВ-блокада II степени Мобитц наблюдались по 4% случаев (рисунок 2).

-

■ Наджелудочковая экстрасистолия

Пациенты с НГКМП, п = 25

Миграция водителя ритма

Синдром WPW

Фибрилляция предсердий

Жедудочковая экстрасистолия

Рис. 2. Нарушения ритма и проводимости сердца в группе с НГКМП

Неполная АВ-блокада II степени Мобитц 1

В группе с НГКМП нарушения ритма и проводимости встречались чаще, их спектр был более разнообразным.

Выводы: Таким образом, в проведенном исследовании обструктивная гипертрофическая кардиоиопатия встречалась у 40,5% пациентов, необструтивная гипертрофическая кардиомиопатия – у 59,5%. Основными нарушениями ритма у пациентов с ГКМП были наджелудочковые (52,4%) и желудочковые экстрасистолы (42,9%). У пациентов с ОГКМП также преобладали данные нарушения ритма (по 47,1%). В группе с НГКМП нарушения ритма и проводимости встречались чаще, их спектр был более разнообразным. Наибольшую долю в структуре аритмий данной группы составили наджелудочковые (56%) и желудочковые экстрасистолы (40%). В исследуемом контингенте статистически значимых различий в частоте встречаемости нарушений ритма и проводимости в группе с ОГКМП и НГКМП не выявлено.

По данным L. C. Poliac, M. E. Barron, B. J. Maron наиболее частой наджелудочковой аритмией, наблюдаемаой при ГКМП является фибрилляция предсердий (ФП) [4]. У 20–25% пациентов с ГКМП развивается пароксизмальная или постоянная форма ФП, что связано с увеличением полости левого предсердия и митральной недостаточностью

-

[4]. Пациенты старшего возраста, с постоянно повышенным систолическим и конечно - диастолическим давлением в левом желудочке, наличием диастолической дисфункции более предрасположены к постоянной форме ФП вследствие увеличения полости левого предсердия [4]. Молодые пациенты с выраженной обструкцией путей оттока из левого желудочка также имеют высокий риск развития пароксизмальной формы ФП. Развитие фибрилляции предсердий при ГКМП ассоциируется с прогрессирующей сердечной недостаточностью и прогрессированием самого заболевания [4].

По данным Л. Н. Бокерия, М. И. Берсенёва, Д. А. Маленков при ГКМП также развивается наджелудочковая тахикардия, АВ-блокада, синусовая брадикардия, Синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта. Желудочковые аритмии являются наиболее распространенными аритмиями у больных ГКМП. При холтеровском мониторировании они регистрируются в 50–83% случаев и наиболее часто представлены ранней деполяризацией желудочков, куплетами желудочковых экстрасистол, неустойчивыми пароксизмами ЖТ, пароксизмами суправентрикулярной тахикардии [3].

Патофизиологические нарушения, наиболее часто приводящие к ВСС, включают наджелудочковые тахикардии, синус-арест, желудочковые тахикардии, ишемию миокарда и внезапные изменения гемодинамики из-за физических и эмоциональных причин. Следует отметить, однако, что в подавляющем большинстве случаев ГКМП индуцируемая желудочковая тахикардия носит полиморфный характер, что может быть связано со свойственной этому заболеванию негомогенностью внутрижелудочкового проведения из-за обширных участков, хаотично расположенных кардиомиоцитов и множественных очагов фиброза [3]. У части больных ГКМП внезапная сердечная смерть обусловлена первичными нарушениями проводимости. Так, имеются наблюдения развития стойкой асистолии желудочков у больных ГКМП с синдромом слабости синусного узла, а также в связи с возникновением полной атриовентрикулярной блокады (Tagik A. и соавт., и др.). По данным L. Fananapazir и S. Epstein, среди перенесших внезапную остановку кровообращения с успешной реанимацией, дисфункция синусного узла отмечалась в 47% случаев, нарушения проводимости по системе Гиса–Пуркинье – в 23% и удлинение атриовентрикулярной проводимости – в 3% случаев. Возникновению фатальных брадиаритмий может способствовать также частое применение для лечения симптоматичных больных медикаментозных препаратов, угнетающих функцию синусного и атриовентрикулярного узлов, таких, как β-адреноблокаторы, верапамил и дилтиазем [3].

Список литературы Анализ аритмий сердца при гипертрофической кардиомиопатии

- Агеев, Ф.Т., Клинические рекомендации по диагностике и лечению кардиомиопатий (гипертрофическая) / Ф. Т. Агеев, С. А. Габрусенко, А. Ю. Постнов и др. // Евразийский кардиологический журнал. - 2014. - № 3. - С. 4 - 23.

- Зимина, В. Ю., Редкие случаи гипертрофической кардиомиопатии: варианты и клинические наблюдения / В. Ю. Зимина, Г. В. Мыслицкая, С. А. Сайганов и др. // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. - 2014. - Т. 10. № 1. - С. 49 - 54.

- Бокерия Л. А., Аритмогенные осложнения гипертрофической кардиомиопатии / Л. Н. Бокерия, М. И. Берсенёва, Д. А. Маленков // Анналы аритмологии. - 2010. - № 3. - С. 62 -69.

- Poliac, L. C. Hypertrophic cardiomyopathy / L. C. Poliac, M. E. Barron, B. J. Maron // Anesthesiology. - 2006. - Vol. 104. - P. 183-192.