Анализ ближайших результатов различных методов лечения переломов лодыжек

Автор: Кавалерский Г.М., Петров Н.В., Карев А.С., Бровкин С.В., Калашник А.Д., Таджиев Д.Д.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 (41), 2015 года.

Бесплатный доступ

Работа основана на анализе различных методов лечения переломов лодыжек у 106 пострадавших обоего пола в возрасте от 16 до 65 лет. Сформи- рованы и успешно применены на практике показания к оперативному и консервативному методу лечения больных с переломами лодыжек. Доказана роль наружной лодыжки, являющейся наиболее нагружаемой частью голеностопного сустава, в статике человека. Проведенный сравнительный анализ ближайших результатов различных методов лечения тяжелой закрытой травмы голеностопного сустава показал выраженные преимущества стабильного остеосинтеза, не требующего гипсовой иммобилизации и позволяющего начать раннее функциональное лечение.

Перелом лодыжек, остеосинтез, результатв лечения

Короткий адрес: https://sciup.org/142211196

IDR: 142211196 | УДК: 616-001.513

Текст научной статьи Анализ ближайших результатов различных методов лечения переломов лодыжек

Вступление

Лечение больных с тяжелой травмой голеностопного сустава остается сложной и до конца нерешенной проблемой. По частоте травма данной локализации занимает 2-е место среди всех переломов, уступая лишь переломам лучевой кости в типичном месте [4, 8, 5]. Несмотря на пристальное внимание травматологов, неудовлетворительные результаты как после консервативного, так и оперативного лечения, отмеченные более чем у 1/3 пострадавших [1, 3, 6, 7], что указывает на нерешенные проблемы в лечении данной патологии.

Материал и методы

Работа основана на анализе различных методов лечения переломов лодыжек у 106 пострадавших обоего пола в возрасте от 16 до 65 лет. Оценка тяжести повреждения голено- стопного сустава проводилась по классификации АО/ASIF: тип А — подсиндесмозный (3,4% больных), тип В — чрез-синдесмозный (76,9% больных) и тип С — надсиндесмоз-ный (19,7% больных) перелом.

Консервативное лечение произведено у 18 (17%) больных со стабильными переломами всех типов без смещения костных отломков и переломами, не сопровождающимися укорочением малоберцовой кости, со смещением не более 1/3 фрагмента заднего или переднего края большеберцовой кости. Этим больным проводилась закрытая ручная репозиция по общепринятой методике с гипсовой иммобилизацией. У 3 больных этой группы через 1–1,5 недели диагностирован рецидив подвывиха стопы, для устранения которого потребовалось хирургическое вмешательство. Анализ данного осложнения показал недооценку роли наружной лодыжки, являющейся наиболее нагружаемой частью голеностопного сустава, в статике человека. При неосложненном течение частичная нагрузка разрешалась через 6–7 недель. Средний срок гипсовой иммобилизации составил 10 недель.

Показаниями к оперативному лечению (88 больных) являлись переломы, сопровождающиеся смещением наружной, внутренней лодыжек, заднего края большеберцовой кости. Почти всем данным больным (82 пострадавших) в остром периоде накладывалось скелетное вытяжение за пяточную кость.

Операции производилась в ранние (до 14 суток) сроки после травмы, после спадения отека и нормализации состояния мягких тканей. При этом соблюдалась следующая последовательность.

-

1 этапом производилось устранение укорочения и ротационного смещения малоберцовой кости с фиксацией стягивающим винтом 3,5- или 4,0-мм и нейтрализующей пластиной (1/3 трубчатая, 1/3 трубчатая LCP, метафизарная LCP). При разрыве дистального межберцового синдесмоза (перелом типа С) проводилась фиксация последнего позиционным винтом.

б

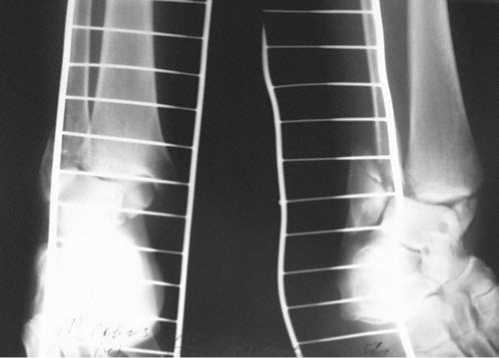

Рис. 1. Рентгенограммы больной Е.,44 лет, при поступлении (а) и после операции (б)

-

2 этапом осуществлялась репозиция внутрисуставного фрагмента заднего края большеберцовой кости под контролем ЭОП с фиксацией последнего двумя стягивающими 4,0-мм винтами «спереди назад».

-

3 этапом производилась репозиция и фиксация внутренней лодыжки деротационной спицей и стягивающим винтом 4,0 мм.

В послеоперационном периоде для создания покоя в оперированном суставе и для профилактики эквинусной установки стопы накладывалась задняя гипсовая лонгета сроком до 5–7 суток. Дозированную нагрузку на оперированную конечность разрешали через 1 сутки после операции, полную — через 3–4 недели. Для профилактики развития отека и тромбоэмболии им производили эластичное бинтование от кончиков пальцев до верхней трети голени в течение 1,5–2-х месяцев.

Все больные проходили динамическое наблюдение в консультативно-диагностическом центре (КДЦ) при ГКБ № 67.

Результаты

В зависимости от времени, прошедшего после травмы, в восстановительном лечении мы выделяем ранний (с момента обращения в поликлинику и до сращения отломков) и поздний (после консолидации отломков) периоды.

а

б

Рис. 2. Рентгенограммы больной Г., 51 года, при поступлении (а) и после операции (б)

У 15 больных, лечившихся консервативно, обследование местного статуса в поликлинических условиях было затруднено, и основное внимание обращалось на наличие жалоб (болевой синдром) и возможные трофические расстройства (наличие или отсутствие отека, нарушение чувствительности и т.д.). В отличие от этого у 83 больных после оперативного лечения (2-ая группа) была возможность полноценного обследования пораженного сустава. При этом оценивалось состояние послеоперационных рубцов, наличие или отсутствие отека мягких тканей, исследовался объем движений в травмированном голеностопном суставе и т.д. Это позволило оценить непосредственный результат уже при первом после стационарного лечения обращении больного в КДЦ. Именно у этой группы больных было возможно осуществить раннее восстановительное лечение в полном объеме.

При реабилитации основное внимание у оперированных больных уделялось устранению контрактур в голеностопном суставе, которые в разной степени отмечены у всех пострадавших. На момент контрольного обращения объем движений у них составлял 30–40 градусов. Дальнейшую разработку движений они проводили самостоятельно с добавлением в домашних условиях 2 раза в день в течение 1-го месяца гидрокинезотерапии в емкости с теплой, 40–45 градусов, водой с пассивными и активными движениями в течение 20–25 минут. Ванночки целесообразно использовать с раствором морской соли, которая содержит микроэлементы калия, натрия, магния и др., способствующие улучшению трофики мягких тканей.

Больные 1-ой группы (консервативное лечение) в раннем восстановительном периоде передвигались с помощью костылей, не нагружая пораженную конечность. Дозированную нагрузку разрешали через 4–6 недель после травмы.

Для улучшения трофики области поражения и стимуляции процессов регенерации больные самостоятельно или с помощью родственников не менее 3 раз в день производили активные и пассивные движения с все возрастающей амплитудой в меж- и плюснефаланговых суставах травмированной конечности. Одновременно они осуществляли статические идиомоторные упражнения по укреплению мышц голени (подошвенные, тыльные сгибания стопы), вызывая их сокращение путем напряжения без изменения их длины. Эти упражнения способствуют повышению сократительной способности мышц, уменьшая возможность их атрофии.

При наличии гипсовой иммобилизации основным объективным проявлением патологических процессов является отек дистального отдела стопы. В литературе имеются сообщения о благоприятном влиянии электромагнитных полей на микроциркуляцию, которые обеспечивают не только противоотечный, но и обезболивающий и противовоспалительный эффекты [2].

При лечении позднего посттравматического отека у 9 больных использован аппарат «Полюс-1», генерирующий переменные магнитные поля. Процедуры производились ежедневно 1 раз в сутки в течение 12–14 дней.

Обсуждение

Оценка ближайших, через 3–6 месяцев после травмы, результатов лечения проводилась у 99 человек в КДЦ нашей больницы с использованием клинических, рентгенологических методов исследования. Часть иногородних больных (7 человек) на контрольное обследование не явились. Основное внимание при оценке эффективности лечения уделялось критериям восстановления функции конечности, степени консолидации отломков и активизации пострадавших.

Для объективизации результатов лечения была разработана балльная система оценки, включающая клинические (боль, отек, объем движений, нагрузка, сроки восстановления трудоспособности) и рентгенологические (положение отломков, степень консолидации) критерии. Каждый пункт оценивался по 5-ти балльной системе. При хорошем результате сумма баллов составляла от 20 до 30, при удовлетворительном — от 10 до 19 и при неудовлетворительном — менее 10 баллов.

Оценка результатов стационарного лечения имеет большое значение в определении тактики и объема реабилитации. Так, больные с хорошим результатом не требуют назначения дополнительных методов поликлинического восстановительного лечения. Пострадавшие с удовлетворительным результатом требуют реабилитационных мероприятий (ЛФК, физиотерапевтические процедуры) в полном объеме, а больные с неудовлетворительным результатом требуют, как правило, повторного направления в стационар для хирургического вмешательства.

При анализе ближайших результатов различных методов лечения выявлены явные преимущества оперативных методов. Так, хороший результат у этой группы пострадавших отмечен у 81 (96,3% оперированных) больных, удовлетворительный — у 3 (3,7%), неудовлетворительного исхода не отмечено.

При консервативном лечении хороший результат отмечен у 6 (40%), удовлетворительный — у 7 (46,7 %) больных. У 2 (13,3%) пожилых, старше 60 лет, пострадавших зафиксирован неудовлетворительный результат, обусловленный прогрессированием сопутствующего остеоартроза. У них попытка восстановления движений вызывала болевую реакцию и сопровождалась отеком, нейротрофическими изменениями в пораженном суставе. Назначенная комплексная терапия (электрофорез новокаина, парафиновые аппликации, новокаиновые блокады, массаж, витаминотерапия, глюконат кальция и др.) дали умеренный положительный эффект.

Заключение

Таким образом, проведенный сравнительный анализ ближайших результатов различных методов лечения тяжелой закрытой травмы голеностопного сустава показал выраженные преимущества стабильного остеосинтеза, не требующего гипсовой иммобилизации и позволяющего начать раннее функциональное лечение с восстановлением бытовой активности и сокращением общих сроков нетрудоспособности. При консервативном лечении после устранения гипсовой иммобилизации диагностированы выраженные нарушения функции пораженного сустава, потребовавшие длительного восстановительного лечения.

Выводы

-

1. При анализе ближайших результатов различных методов лечения выявлены явные преимущества стабильного остеосинтеза, позволяющего начать раннее функциональное лечение;

-

2. Хороший результат отмечен у 96,3% оперированных больных, неудовлетворительных результатов не было;

-

3. При оценке ближайшего результата консервативного лечения определялось выраженное ограничение функции голеностопного сустава в виде болевого синдрома, нарушения трофики, контрактур пораженного сустава и мелких суставов стопы;

-

4. Хороший результат после консервативного лечения отмечен лишь у 40%, неудовлетворительный — у 13,3% больных;

-

5. Пострадавшие после консервативного лечения требуют полноценного реабилитационного лечения, а больные с плохим результатом нуждаются, как правило, в повторной госпитализации для возможного оперативного вмешательства.

Список литературы Анализ ближайших результатов различных методов лечения переломов лодыжек

- Вадаккадат М.К. Оперативное лечение переломов лодыжек., Дис..канд.мед. наук. Иваново, 2000. 190 с.

- Демецкая Н.А. Лечение посттравматических отеков при помощи магнитного поля: Автореф. дис..канд. мед. наук. М., 1983. 24 с.

- Десятерик В.И., Дунай О.Г., Заболотный С.В., Шишко В.А. Анализ результатов лечения свежих закрытых повреждений голеностопного сустава//Травма. 2009. Т. 10, №.1. С. 29-33.

- Каплан А.В. Переломы лодыжек. Повреждения костей и суставов. М.: Медицина, 1979. С. 501-531.

- Ключевский В.В. Повреждение голеностопного сустава и стопы/В кн.: «Хирургия повреждений». Ярославль: ДИА-пресс, 1999. С. 330-335.

- Куриакос В.М. Оперативное лечение переломов лодыжек. Автореф..канд. мед. наук. Иваново, 2000.

- Филимендиков Ю.А. Лечение переломовывихов голеностопного сустава: Дис..канд. мед. наук. Ярославль, 2003. 121 с.

- Юмашев Г.С. Повреждения голено-стопного сустава./в кн.: Травматология и ортопедия. М.: Медицина, 1990. С. 314-323.