Анализ динамики воспроизводительных качеств свиноматок с использованием разных методов

Автор: Луговой С.И., Домашова Л.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и животноводство

Статья в выпуске: 8, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены результаты анализа возрастной динамики воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы, проведенного различными методами.

Свиньи, воспроизводительные качества, энтропийно-информационный анализ, ген эстрогенового рецептора

Короткий адрес: https://sciup.org/14083210

IDR: 14083210 | УДК: 636.082

Текст научной статьи Анализ динамики воспроизводительных качеств свиноматок с использованием разных методов

При этом в литературе имеются достаточно противоречивые рекомендации касательно оптимальных сроков использования свиноматок. Эти противоречия обусловлены тем, что на выращивание свиноматки затрачивается намного больше средств, чем на ее содержание в течение года. Поэтому при продолжительном использовании животных сокращаются расходы на их выращивание и среднегодовую стоимость содержания, снижается себестоимость продукции. Исходя из этого, на первый взгляд, экономически выгоднее максимально долго содержать продуцирующее животное, чем производить затраты на выращивание ремонтного молодняка до перевода его в основное стадо.

С другой стороны, объективной реальностью является снижение продуктивности животных с возрастом. В связи с этим возникает необходимость анализа возрастной динамики воспроизводительных качеств, оценки ее детерминированности и выявления оптимального срока использования свиноматок.

Цель исследований. Проанализировать возрастную динамику воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы; определить уровень организации системы, характеризующей вариабельность воспроизводительных качеств методом энтропийно-информационного анализа; обосновать оптимальный срок использования свиноматок.

Материалы и методы исследований. Объектом исследований выступала возрастная изменчивость ( X ± Sx ) основных показателей воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы: общего количества поросят при рождении, количества живых поросят при рождении (многоплодия) и количества поросят при отъеме. В целом при анализе были обработаны показатели воспроизводительных качеств 117 свиноматок, имеющих от одного до семи опоросов. Животные принадлежат племенному заводу ООО «Та-врийские свиньи» Херсонской области.

Кроме того, для оценивания уровня вариабельности воспроизводительных качеств свиноматок был использован энтропийно-информационный анализ (ЭИА), модифицированный С.С. Крамаренко [1] для количественных данных. Оценки энтропии ( H ) были рассчитаны для данных по первым пяти опоросам.

Генетический анализ количественных признаков был использован для оценки степени ассоциации между генотипом свиноматок по локусу эстрогенового рецептора (ESR) и их воспроизводительными качествами. В рамках этого анализа были рассчитаны оценки эффекта замены аллели:

аа - а

— (A^ B) = —---1(1)

а = m - X

1 1 , а2 = ш2 — X где m = p-Xaa + q-Xab

m2 = p-Xab + q-Xbb’

где p и q – ч асто ты алле л ей A и B соответственно; X – общее среднее арифметическое для всей выборки в целом; X AA , X AB , X BB – средние арифметические значения количественного признака для генотипов AA, AB и BB соответственно.

Все расчеты были выполнены с помощью табличного редактора MS Excel на основе общепринятых методик [2, 3].

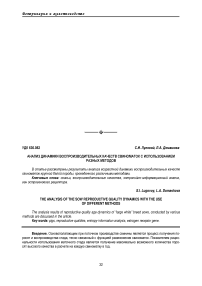

Результаты исследований и их обсуждение. Возраст свиноматок оказывает достоверное влияние на уровень проявления их воспроизводительных качеств (однофакторный дисперсионный анализ: во всех случаях p<0,05). Однако при этом динамика разных показателей имеет свои специфические особенности. Так, общее количество поросят возрастает от первого опороса к четвертому, а затем стабилизируется примерно на одном уровне – около 11,7 поросят за опрос (рис. 1, а ). Многоплодие также возрастает к четвертому опоросу, однако потом начинает резко снижаться (рис. 1, б ).

Полученные результаты свидетельствуют о существенном увеличении доли мертворожденных поросят в гнездах по мере увеличения возраста свиноматок (рис. 1,в). Причины данного явления изучались мно- гими учеными. По мнению авторов [4], около 30 % случаев мертворождений вызывают патогенные агенты. Остальные же 70 % случаев мертворождений связаны с другими факторами, основными из которых бывают возраст и состояние организма свиноматки, продолжительность опороса, размер гнезда и живая масса поросят [5, 6]. По опубликованным данным [7], многие из этих параметров коррелированны. Например, продолжительность опороса увеличивается с увеличением размера гнезда.

в

г

Рис. 1. Динамика воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы, X ± Sx : а – общее количество поросят при рождении, гол.; б – многоплодие, гол.; в – доля мертворожденных поросят, %; г – количество поросят при отъеме, гол.

Таким образом, выявленное нами увеличение количества мертворожденных плодов с увеличением возраста свиноматок согласуется с литературными данными [8, 9].

Одной из основных причин данной тенденции мы склонны считать перинатальное удушие, возникающее вследствие пролонгации продолжительности процесса родов, обусловленного возрастным снижением мышечного тонуса матки.

Тенденция к повышению частоты мертворождений при первом опоросе в сравнении со вторым также согласуется с результатами других исследователей [10, 11] и может быть связана с недостаточным размером родовых путей у молодых свинок [6, 11].

Кроме того, имеются все основания предположить, что наряду с анатомическими и физиологическими факторами одной из причин высокой мертворождаемости может также являться неполное, или некачественное, выполнение технологических и ветеринарных мероприятий при проведении опоросов. Как свидетельствуют результаты исследователей [12], при полном контроле хода опороса доля гнезд без мертворожденных поросят составляет 65,7 %, а при отсутствии контроля со стороны человека – 45,6 %.

Количество поросят при отъеме также повышается к третьему-четвертому опоросу, затем снижается и стабилизируется уже на новом уровне (рис. 1, г ).

Таким образом, наивысший уровень воспроизводительных качеств у свиноматок крупной белой породы отмечается у животных при третьем-четвертом опоросе с последующим резким снижением многоплодия, преимущественно за счет возрастания доли мертворождений.

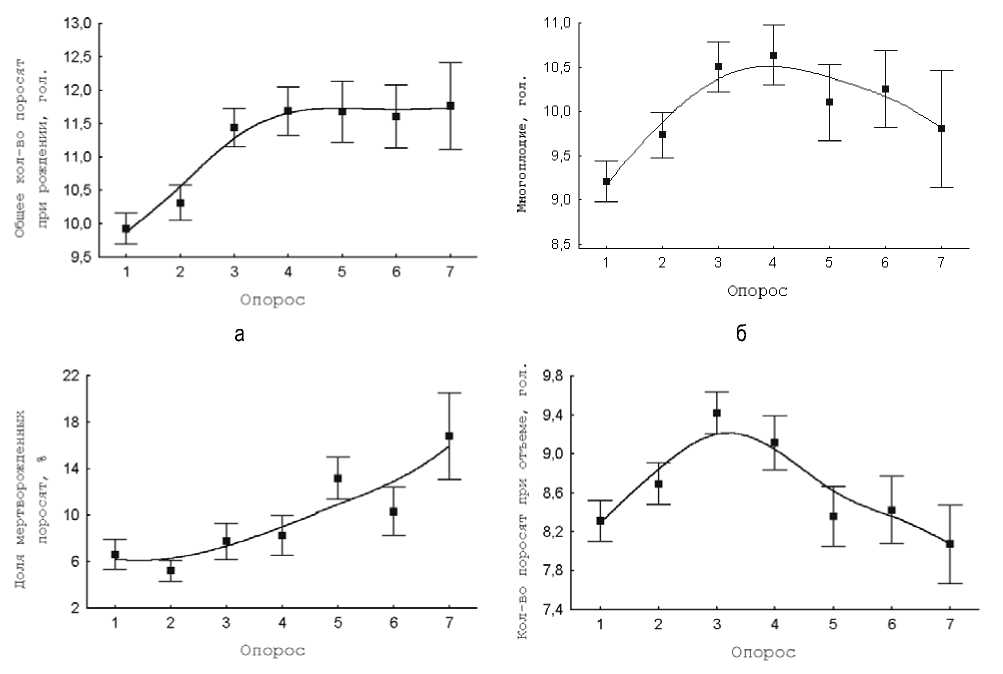

В результате проведения энтропийно-информационного анализа нами установлено, что уровень организации системы, характеризующей вариабельность воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы, также имеет свои специфические особенности. В целом наименьшие оценки независимо от номера опороса свиноматок ( F 2;14 = 7,67; p = 0,014) имеет энтропия количества поросят при отъеме, что свидетельствует о наивысшем уровне детерминации данного признака по сравнению с многоплодием или общим количеством поросят при рождении (рис. 2).

Уровень организованности показателя многоплодия имеет тенденцию к снижению с возрастом свиноматок. Причем прослеживается некоторая тенденция к сходству оценок данного показателя по первому-третьему и по четвертому-пятому опоросах. Если в среднем по результатам 1–3 опоросов энтропия составляла H = 2,89 бит, то среднее значение этого же показателя по 4–5 опоросам повышается до уровня H = 3,04 бит. Вероятно, определенный вклад в эту тенденцию вносит усиливающееся с возрастом влияние тех же факторов, которые обуславливают и повышение частоты мертворожденности поросят.

Рис. 2. Оценки энтропии (H, бит) для воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы, X ± Sx : 1 – общее количество поросят при рождении; 2 – многоплодие;

3 – количество поросят при отъеме

Организованность показателя общего количества поросят при рождении повышается к третьему опоросу, а затем снова снижается. Это дает основание полагать, что именно показатель общего количества поросят при третьем опоросе наиболее точно отображает генетический потенциал животного.

Таким образом, уровень детерминации всех изученных показателей воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы снижается с возрастом. Наиболее интенсивно этот процесс начинает проявляться после третьего опороса. Вышеперечисленные закономерности свидетельствуют о возрастании роли случайных факторов в формировании показателей воспроизводительных качеств с увеличением возраста свиноматок. В конечном итоге это существенно снижает возможность прогнозирования продуктивности с увеличением возраста животных.

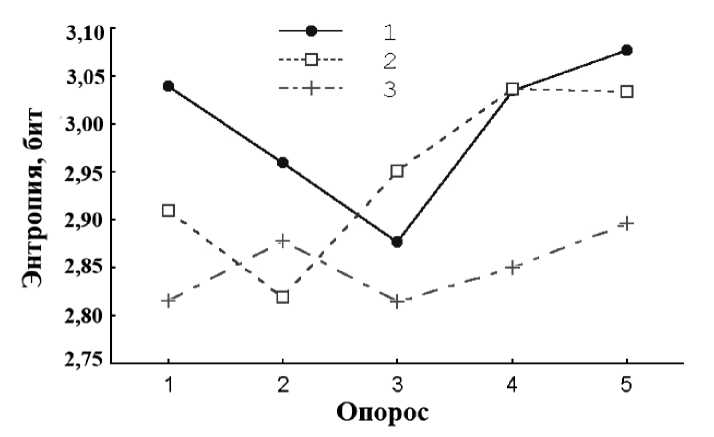

Выявленные закономерности подтверждаются и результатами анализа влияния генотипа свиноматок крупной белой породы по локусу эстрогенового рецептора (ESR) на их воспроизводительные качества. В целом, как и ожидалось, присутствие в генотипе свиноматок крупной белой породы аллели ESRВ ассоциировано с более высокими показателями количества поросят при рождении (рис. 3).

Рис. 3. Эффект замены аллели (α(A→ B)) по локусу эстрогенового рецептора (ESR) в отношении воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы, X± Sx : 1 – общее количество поросят при рождении; 2 – многоплодие; 3 – количество поросят при отъеме

По первому опоросу этот прирост составляет в среднем 0,5 поросят на одну аллель ESRВ, и он практически одинаков как для общего количества поросят при рождении, так и для многоплодия. Однако, начиная со второго опороса, влияние генотипа на изучаемые показатели заметно снижается. Полученные результаты практически полностью согласуются с данными авторов [13], которые установили, что по результатам первого опороса свиноматок крупной белой породы аддитивный эффект аллели ESRВ составляет 0,40 гол. для общего количества поросят при рождении и 0,39 – для многоплодия (p<0,01). Однако для более поздних опоросов эти же исследователи выявили уже существенную роль эффекта сверхдоминирования, особенно в отношении общего количества поросят при рождении (p<0,05).

Количество поросят при отъеме мало зависело от генотипа свиноматки по локусу ESR, что ранее уже было отмечено в научных трудах [14].

Заключение. Показатели воспроизводительных качеств свиноматок, а также их детерминация, достигают своего максимума при третьем-четвертом опоросе. У свиноматок, имеющих больше опоросов, уровень детерминации данных признаков существенно снижается.

Наиболее существенным следствием снижения детерминированности является увеличение доли мертворожденных поросят и как результат снижение многоплодия свиноматок на фоне практически неизменного показателя общего количества поросят при рождении.